Сверхрассеянные галактики формируются из обычных под действием лобового обдирания

Сверхрассеянные галактики были открыты совсем недавно — около 30 лет назад. Это довольно крупные галактики, в которых очень мало звезд: размером они в среднем с наш Млечный Путь, а звезд в них раз в 100 меньше. Из-за этого они тусклые и до недавнего времени их толком невозможно было наблюдать. Современная техника позволяет изучать эти уникальные космические объекты, поэтому сейчас сверхрассеянные галактики привлекают повышенное внимание астрономов. С ростом числа примеров стало понятно, что сверхрассеянные галактики не вписываются в существующие сценарии эволюции галактик: не было ясно, откуда они берутся, и что с ними происходит в дальнейшем. В недавней работе международной группе астрономов, в которую входят и сотрудники ГАИШ им. П. К. Штернберга МГУ, удалось ответить на эти вопросы. Авторы смогли идентифицировать 16 галактик, которые подходят на роль предков сверхрассеянных галактик и карликовых эллиптических галактик. Оказалось, что изначально это были обычные галактики, которые попали в галактические скопления. В результате взаимодействия с межгалактической плазмой — так называемого лобового обдирания — они лишились большей части своего газа, то есть остались без материала для формирования новых звезд. Эти наблюдения позволили построить модель, которая полностью описывает жизненный путь сверхрассеянных галактик.

Как-то в одной школе ученики выпустили поросят с нарисованными на спинах номерами 1, 2 и 4. Поймав этих троих, учителя еще долго искали несуществующего поросенка под номером 3. Байка о таком розыгрыше давно бродит по интернету (есть свидетельства, что кто-то пытался претворить его в жизнь). Розыгрыш построен на том, что люди чувствуют подвох, если в последовательности с известным шагом (здесь это ряд натуральных чисел) зияет явная дыра. И естественная реакция — либо найти недостающего поросенка, либо объяснить, почему его нет. Природа тоже иногда «разыгрывает» ученых, подкидывая им такие последовательности с пропавшими звеньями.

Например, астрономы хорошо знают, что звезды не любят летать поодиночке, а обычно собираются в группы (речь, конечно, о больших масштабах расстояний). Традиционно группы из десятков и сотен звезд называются рассеянными скоплениями, группы, в которых число звезд лежит в пределах от нескольких тысяч до нескольких миллионов, называются шаровыми скоплениями, а группы, в которых больше сотни миллионов звезд, — галактиками. Логично спросить: а где же группы с десятками миллионов звезд? (Корректнее, конечно, спрашивать про массу скопления, но сейчас это неважно.)

Длительное время примеров таких групп не было известно и перед астрономами стояла задача — нужно было либо их найти (как того поросенка), либо доказать, что таких групп во Вселенной существовать не может. Она решилась примерно за полвека: активные поиски привели к открытию как более массивных шаровых скоплений (было показано, что в скоплении Омега Центавра не менее десяти миллионов звезд), так и совсем небольших галактик (рекордсмен тут — карликовая галактика Segue 2, в которой всего полмиллиона звезд). В последнее время, кстати, такие галактики открывают и изучают очень активно (про одну из них рассказано в новости В центре ультракомпактной карликовой галактики найдена сверхмассивная черная дыра, «Элементы», 31.08.2018). То есть в данном случае дело было в недостаточной выборке и трудностях наблюдения: сверхмассивные звездные скопления очень редки, а маломассивные галактики очень тусклы. Провал, разделяющий скопления и галактики, исчез, но возникла новая проблема — как все-таки отличать эти типы объектов. Среди астрофизиков был устроен опрос, а потом вышла и статья о том, что же на самом деле определяет галактику (нужно учитывать множество дополнительных факторов: наличие темной материи, собственных галактик-спутников, неоднократные вспышки звездообразования и т. д.) и где нужно проводить границу между скоплениями и галактиками (D. A. Forbes, P. Kroupa, 2013. What Is a Galaxy? Cast Your Vote Here).

Похожая история и с черными дырами. Известно, что существуют черные дыры с массами до десяти солнечных. Они формируются в результате взрыва массивных звезд в конце их жизни. Существуют и сверхмассивные черные дыры c массами от ста тысяч солнечных, которые сидят в центре большинства галактик (см. Черная дыра галактики M87: портрет в интерьере, «Элементы», 14.04.2019). Но вот с промежуточными дырами, которые бы заняли собой зияющий провал масс в целых четыре порядка, до сих пор большие проблемы. Рождение отдельных черных дыр промежуточных масс находят гравитационно-волновыми детекторами (см. Зафиксирован гравитационно-волновой след от рождения черной дыры промежуточной массы, «Элементы», 07.09.2020), но вопрос, имеется ли сколько-нибудь значительное количество таких дыр сейчас и существовали ли они когда-нибудь в прошлом, остается открытым (ответ на него очень важен, например, для понимания механизмов формирования сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной).

Еще об одном из недостающих звеньев в непрерывной последовательности характеристик пойдет речь дальше.

Начать нужно с 1920-х годов, когда Эдвин Хаббл, фактически, увеличил для человечества размеры Вселенной в миллионы раз — он доказал, что она не ограничивается нашей Галактикой. Наблюдая за цефеидами в Туманности Андромеды, он определил, что она находится на расстоянии 2,5 млн световых лет от нас, — это слишком далеко, чтобы быть частью Млечного Пути. Значит, это другая галактика, и в ней горят такие же звезды, как и в нашей. Эти наблюдения Хаббл провел еще в 1924 году, но из-за того, что в научной среде у него было много критиков, сообщение об открытии сначала было опубликовано в газете The New York Times. В научном журнале статья появилась лишь в 1929 году (E. P. Hubble, 1929. A spiral nebula as a stellar system, Messier 31).

Вслед за Андромедой были «открыты» десятки других галактик. Оказалось, что астрономы давно видели их, но, не умея определять расстояния, считали эти «размытые облачка» туманностями, принадлежащими Млечному Пути. Чем больше галактик удавалось обнаружить, тем сильнее бросалось в глаза, какими разными они бывают (астрономы говорят о разной морфологии). Конечно же, интересно было выяснить, сколько вообще есть различных типов и почему галактики такие разные?

Первый шаг в изучении новых объектов (любой природы) — это классификация. Первую классификацию галактик предложил все тот же Эдвин Хаббл, разделив галактики на три типа: эллиптические (похожие на вытянутое яйцо, без внутренних особенностей), спиральные (есть хорошо видные спиральные рукава, закрученные вокруг центральной части) и линзовидные (промежуточный тип). Он же остроумно предложил свой вариант эволюции: галактики изначально формируются в виде эллиптических облаков, их структура со временем усложняется, появляется плоский галактический диск и в некоторых случаях выделяются спирали, механизм образования которых был тогда еще не ясен.

Довольно скоро стало понятно, что хотя классификация с точки зрения морфологии галактик получилась очень удачной, в ее интерпретации Хаббл не прав. Выяснилось, что в эллиптических галактиках в основном находятся старые звезды, в то время как в спиральных есть много молодых звезд. Значит, эллиптические галактики никак не могли быть предками спиральных. Кроме того, со временем было открыто множество галактик, непохожих ни на спиральные, ни на эллиптические, — их тоже надо было как-то встроить в более общую морфологическую классификацию.

Развитие наблюдательной техники позволило узнать о галактиках много нового: их спектр, излучение в радио- или рентгеновском диапазонах, а в самых близких галактиках — даже увидеть отдельные звезды. Так постепенно линейная теория эволюции, предложенная Хабблом и основанная только на морфологии, сменилась более сложной, в которой галактики взаимодействуют друг с другом, с плазмой, с падающим на них межгалактическим газом и действующим в них самих активных ядрах (подробнее про современные представления об эволюции галактик рассказано в новости Что мы узнали об эволюции галактик за последние 20 лет, «Элементы», 17.08.2018). При этом одномерная классификация уступила место многомерным пространствам характеристик, в которых множество известных галактик более-менее равномерно распределяется по доступным координатам, таким как звездная или полная масса, возраст, размер, металличность, масса и активность сверхмассивной черной дыры, темп звездообразования, цвет, сила эмиссионных линий в спектре, и т. д.

Приведем несколько примеров таких распределений.

На рис. 2 показана «Основная последовательность» звездообразующих галактик, в которой они располагаются в зависимости от своей звездной массы и скорости звездообразования. Линейные зависимости (разные для разных типов галактик) протянулись из нижнего левого угла в правый верхний. Вероятность найти одинокую галактику в пустых углах графика исчезающе мала.

Рис. 2. «Основная последовательность» галактик. По вертикальной оси отложен темп звездообразования, по горизонтальной оси — масса. По своей природе галактики на этом графике делятся на несколько групп: галактики с активным звездообразованием (синие, их больше всего), галактики, в которых новые звезды почти не формируются (красные), галактики, переходящие из стана звездообразующих в лагерь мертвых (зеленые), а также «экстремальные» галактики со взрывным темпом звездообразования (фиолетовые). Для каждой из этих групп имеется непрерывная линейная зависимость (для каждой группы своя) между массой и количеством новых звезд. По мере исчерпания запасов газа галактики переходят из одной группы в другую, спускаясь сверху вниз на графике и обеспечивая непрерывность между группами. Рисунок с сайта candels-collaboration.blogspot.com

Фундаментальная плоскость эллиптических галактик (рис. 3), связывает уже три параметра: эффективный радиус галактики, ее поверхностную яркость и дисперсию скоростей звезд в ней. Эта плоскость, опять же, показывает, что существует закономерность: чем галактика больше, тем она ярче и тем хаотичнее движутся звезды в ней. Трудно найти галактику, которая будет лежать далеко от этой плоскости, и наоборот, если вы нашли новую эллиптическую галактику, то скорее всего уже известны сотни других галактик, похожих на нее.

Рис. 3. Компьютерная симуляция фундаментальной плоскости эллиптических галактик. В логарифмических масштабах отложены эффективный радиус (\(R_e\)), дисперсия скоростей (\(\sigma_0\)) и средняя поверхностная яркость (\(L_r\)). Точками указаны отдельные галактики из симуляции, а поверхность зеленоватого цвета показывает усредненное положение всей фундаментальной плоскости. Рисунок из презентации S. P. Driver. Galaxy Dynamics (Basic)

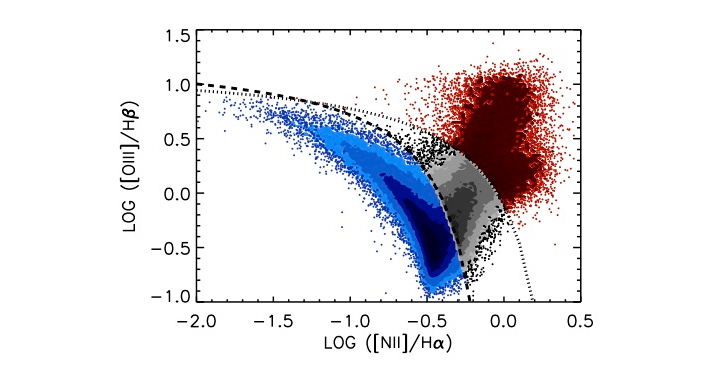

На BPT-диаграмме (BPT diagram), которая названа по первым буквам фамилий предложивших ее астрономов (J. A. Baldwin, M. M. Phillips, R. Terlevich, 1981. Classification parameters for the emission-line spectra of extragalactic objects), галактики распределяются по силе своих эмиссионных линий (рис. 4). Это позволяет отделить «тихие» галактики от галактик с активными ядрами, в которых основной вклад в яркость дает сверхмассивная черная дыра в центре.

Рис. 4. BPT-диаграмма, позволяющая отделить обыкновенные звездообразующие галактики (голубые точки) от галактик с активными ядрами (красные точки). По вертикальной оси отложено отношение яркости спектральной линии кислорода к водородной линии Hβ серии Бальмера, по горизонтальной оси — отношение намного более редкой линии азота к водородной линии Hα серии Бальмера. Серыми точками указаны композитные галактики — в них присутствует активное ядро и формируются новые звезды. Этот серый участок еще раз подчеркивает мысль об условности многих классификаций и непрерывности перехода одних процессов в другие. Рисунок с сайта astrobites.org

Все эти разные графики схожи в одном — распределения непрерывны, то есть в них нет совсем уж обособленных областей, в которых сидели бы, как на острове, какие-то совсем уж уникальные галактики. И тут мы возвращаемся к нашим «поросятам». Если такие «изгои» будут обнаружены, то каждый занимающийся галактиками астроном захочет сделать две вещи: во-первых, — как-то заполнить ведущий к ним провал (найдя недостающие промежуточные галактики, которые перекинут мостик от одной группы к другой), во-вторых, — понять, как эти галактики туда попали (были ли они с самого начала уникальными и всегда отличались от своих собратьев, либо какие- то процессы сильно изменили их на ранней стадии, выкинув их на обочину области параметров).

Сверхрассеянные галактики (ultra diffuse galaxy, UDG) были именно такими «изгоями». Только недавно удалось пролить свет на их историю и связать UDG с обычными галактиками. Сверхрассеянные галактики обнаружили всего 30 лет назад. Это довольно крупные галактики размером с наш Млечный Путь, но в них в сто раз меньше звезд. Хотя сейчас таких галактик известно несколько сотен, их «генеалогия» изучена очень плохо — они не вписываются в достаточно стройную картину галактической эволюции. Их изучением занимаются в том числе астрономы ГАИШ МГУ (см. В центре ультракомпактной карликовой галактики найдена сверхмассивная черная дыра, «Элементы», 31.08.2018).

Следует отметить, что совершенствование телескопов и техники наблюдений в последние десятилетия привело к открытию совершенно новых типов галактик, которые раньше были либо вообще невидимы (вроде UDG), либо их полные размеры были неправильно измерены (например, гигантские галактики низкой поверхностной яркости, по своим размерам и массе значительно превосходящие Млечный Путь, см. Гигантские галактики низкой яркости формируются за счет вещества своих компаньонов?, «Элементы», 21.04.2021). Это еще раз говорит о важности построения общей эволюционной картины для галактик.

Несмотря на всё разнообразие красивых названий типов галактик, часть из которых использована в этой статье (сверхрассеянные, эллиптические, карликовые эллиптические, галактики-медузы, дисковые, линзовидные), а еще большая часть не использована (сейфертовские, лаймановского скачка, карликовые сфероидальные, квазары, блазары, с противовращением, с полярным кольцом, неправильные и т. д.), нужно помнить, что все эти названия зачастую условны. Появлялись они во многом в силу исторических причин по мере открытия и нужны ученым для того, чтобы разобраться в непрерывном «пространстве» галактик, где один класс плавно перетекает в другой, а некоторые галактики даже могут принадлежать к нескольким типам одновременно.

Предполагалось, что UDG — это «неудавшиеся» галактики, которые начали формироваться в областях повышенной концентрации темной материи (по современным представлениям так формируются все галактики), но быстро растеряли весь газ. Если сильно упростить, то можно сказать, что зарождающаяся галактика состоит из двух компонентов — темной материи и газа, причем темная материя отвечает за размеры будущей галактики, а газ отвечает за количество звезд в ней. Такое предположение в первом приближении объясняло появление сверхрассеянных галактик, хотя никто не мог точно ответить на важный вопрос: а куда, собственно, делся газ?

Выдвигались разные гипотезы, основанные на механизмах, уже наблюдавшихся в других галактиках. Отсутствие больших запасов газа в UDG пытались объяснить и приливными гравитационными взаимодействиями между пролетающими парами галактик (J. E. Gunn, J. R. Gott III, 1972. On the Infall of Matter Into Clusters of Galaxies and Some Effects on Their Evolution), и при помощи звездных ветров, порожденных многочисленными вспышками сверхновых внутри галактики, которые вымели весь газ наружу (A. Dekel, J. Silk, 1986. The Origin of Dwarf Galaxies, Cold Dark Matter, and Biased Galaxy Formation), и через обдирание холодного газа горячей межгалактической плазмой, заполняющей пространство в скоплениях галактик (B. Moore et al., 1996. Galaxy harassment and the evolution of clusters of galaxies).

Рис. 5. Зависимость характерных размеров галактик и звездных скоплений от абсолютной звездной величины. Этот график взят из статьи, в которой было заявлено об открытии нового класса объектов — тех самых сверхрассеянных галактик (P. van Dokkum et al., 2015. Spectroscopic Confirmation of the Existence of Large, Diffuse Galaxies in the Coma Cluster). Серыми точками внизу слева обозначены известные звездные скопления (GCs и ECs), в центре и вверху справа — различные классы карликовых галактик, а также гигантские эллиптические галактики (gEs). Красные точки вверху — это как раз сверхрассеянные галактики, которые было предложено выделить в отдельный класс из-за их уникальных характеристик. Кажется, что эти галактики не сильно отличаются от своих серых соседей, но у этого графика логарифмические шкалы, то есть при одной и той же яркости UDG-галактики в среднем в десять раз больше, чем, например, карликовые эллиптические галактики, расположенные на графике сразу под ними

Ни один из этих процессов не наблюдался в UDG-галактиках напрямую, так что гипотезы оставались гипотезами, а сверхрассеянные галактики — загадочными галактиками. Однако была важная зацепка — подавляющее большинство сверхрассеянных галактик находятся не в изоляции, а принадлежат тому или иному скоплению галактик.

Наблюдательное исследование объектов в астрономии традиционно идет двумя путями: надо либо искать новые подобные объекты, либо более детально исследовать уже имеющиеся. И то, и другое в случае с UDG крайне затруднительно, ведь их поверхностная яркость (для протяженных объектов используется именно такая величина — это звездная величина, деленная на угловую площадь) меньше яркости ночного неба и поэтому изучение таких галактик требует долгих наблюдений на мощных телескопах, специальных алгоритмов обработки изображений и, конечно, некоторой удачи. Альтернативным и более многообещающим подходом кажется поиск потенциальных предков сверхрассеянных галактик. Но чтобы этот подход сработал, нужно, во-первых, научно обосновать, какие именно галактики следует считать предками, а во-вторых, эти предки должны легче обнаруживаться.

Именно этим путем пошла международная группа астрономов, куда в том числе входят сотрудники ГАИШ им. П. К. Штернберга Игорь Чилингарян, Антон Афанасьев, Иван Катков и Кирилл Гришин (студент на момент подачи статьи в журнал, он указан первым автором, то есть внес определяющий вклад в работу). Используя архивные данные оптического обзора SDSS, ученые нашли 11 галактик в скоплениях Волос Вероники и Abell 2147, сходных по размерам и поверхностной яркости с UDG, но с важным отличием: хотя в них и не было активного звездообразования, голубые цвета этих галактик свидетельствуют о большом количестве молодых, только недавно появившихся звезд. Значит звездобразование в этих 11 галактиках только закончилось.

Рис. 6. Галактики в скоплении Волос Вероники, выбранные для исследования. Их голубой цвет говорит об изобилии молодых звезд. Масштабный отрезок в каждой врезке соответствует расстоянию 10 килопарсек, это немного больше 30 000 световых лет (для сравнения — диаметр Млечного Пути составляет ~100 000 световых лет). Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Astronomy

Возникла гипотеза, что впервые удалось наблюдать предков UDG-галактик, и ее следовало проверить. Важная особенность, облегчившая работу: молодые звезды обычно яркие, а значит эти галактики проще наблюдать: на получение изображений сравнимого качества для галактики из выборки телескоп потратит примерно в 10 раз меньше времени по сравнению с классической UDG.

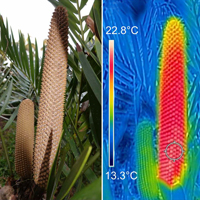

Первичный анализ данных показал, что у большинства из этих 11 галактик есть еще одна общая деталь. Летя сквозь скопление галактик, они оставляют за собой протяженный хвост, в котором как раз идет активное звездообразование. Такие «хвостатые» галактики были известны давно, для них даже придумали особое название: «галактики-медузы» (jellyfish galaxy).

Рис. 7. Инфракрасный снимок галактики-медузы, с которой горячая межгалактическая плазма срывает часть газа. В этом газовом хвосте, остающимся за галактикой, начинается активное звездообразование (оранжевые узелки под диском галактики). Изображение с сайта eso.org

Собрав все имеющиеся данные с разных телескопов — наземных и оптических, — которые наблюдали выбранные галактики, группа получила звездные величины каждой из них примерно в 10 различных фильтрах (от ближнего ультрафиолетового до ближнего инфракрасного диапазона). Этого в принципе достаточно, чтобы прикинуть массу, возраст и динамику движения звезд в галактиках. Но для такой небольшой выборки настолько удаленных галактик (скопление Abell 2147 находится от нас в 330 млн св. лет, а скопление Волос Вероники — в 490 млн св. лет) хочется иметь более надежные сведения, поэтому часть галактик наблюдали на спектрографах, установленных на 6,5-метровом телескопе обсерватории MMT (Аризона, США) и 8-метровом телескопе Gemini North (Гавайи, США). Кроме того, авторам улыбнулась удача и они нашли в этих двух скоплениях еще пять галактик с похожими хвостами, которые также были добавлены в выборку. Эти пять галактик были слишком тусклыми, чтобы попасть в обзор SDSS, но авторы постарались использовать все доступные на сегодняшний день базы данных.

Сравнивая цвета (напомню, что речь не только про оптический диапазон, но и про ИК- и УФ-цвета) всех шестнадцати галактик, составляющих полную выборку, астрономы смогли во многом воссоздать их историю. Почти во всех галактиках звезды явно делятся на две группы: старые красные, сопоставимые по возрасту с самой галактикой, и новые голубые, появившиеся в результате мощной вспышки звездообразования. В каждой галактике вспышка как началась, так и закончилась очень резко, что говорит о каком-то едином событии, затронувшем всю галактику. Именно в этот короткий период (по астрономическим меркам) в них появилось в среднем около 30% всех звезд, на что ушло больше 60% свободного газа. Это лишило галактики большей части строительного материала для новых звезд (образование звезд — крайне неэффективный процесс в том смысле, что далеко не весь газ собирается в звезды, поэтому удаление половины газа из галактики может остановить этот процесс в принципе). Скорости движения звезд в этих галактиках свидетельствуют о высокой доле (от 70% до 95%) темной материи в их массе. Это больше обычной доли темной материи в галактиках, то есть они правда «задумывались» как полноценные галактики.

Что еще стало известно об их прошлом? Прекращение звездообразования скорее всего связано с лобовым давлением (см. Ram pressure, также используется термин «лобовое обдирание»). Суть этого эффекта такова. Когда молодая галактика влетает в скопление, часть газа в ней, сталкиваясь с межгалактической плазмой, уплотняется и сильно перемешивается. Это запускает мощную, но короткую вспышку звездообразования, а часть газа выметается, формируя тянущийся за галактикой хвост. Важен и угол, под которым галактика влетает в скопление: при движении прямо к его центру лобовое сопротивление плазмы очень сильно, газ выметается из галактики быстро и в итоге запускается лишь незначительное звездообразование и почти не формируется хвост. Такие галактики должны быть еще тусклее обычных UDG, что делает совсем призрачными шансы на их обнаружение нынешним поколением телескопов. Авторам удалось даже измерить градиент (плавное изменение) времени прекращения звездообразования в дисках галактик из выборки — он совпадал с направлением движения галактики в скоплении. То есть та сторона галактики, которая первой влетела в скопление и подверглась лобовому обдиранию, в среднем содержит более старые звезды, чем другая сторона.

А что можно сказать про будущее этих галактик? Используя численное моделирование, можно предсказать их судьбу. Астрономия хорошо разбирается в том, как эволюционирует звезда известной массы: более-менее надежно известны почти все ее характеристики от времени, которое требуется на формирование и запуск ядерной реакции в ядре, до цвета и размера на финальной стадии эволюции. Таким образом, если известны возраст и масса всех звезд в галактике, то можно построить точную модель, которая позволит взглянуть на галактику через год, миллион, миллиард и даже 10 миллиардов лет. Понятно, что даже в карликовой галактике около миллиарда звезд и каждую измерить невозможно, но данных, собранных авторами, оказалось достаточно, чтобы с неплохой точностью смоделировать будущее галактик из выборки.

Получилось, что в случае пассивной эволюции (догорание уже существующих звезд без образования новых и без столкновений с другими галактиками) за следующие 10 миллиардов лет часть темной материи будет утеряна при взаимодействии с более массивными галактиками скопления. А это раздует наши галактики на 25%. Произойдет это из-за того, что свойства темной материи отличаются от привычной нам барионной материи: гало темной материи одновременно и простирается дальше самых удаленных звёзд галактики, и сильнее сконцентрировано в ее центре. Говоря научным языком, гравитационный потенциал у темной материи более крутой чем у барионной. При этом темная материя своим тяготением увлекает за собой звезды, которые тоже сильнее концентрируются ближе к ядру галактики. Но если темной материи становится меньше, то гравитационный потенциал галактики выполаживается и звездам становится проще расползаться к ее окраинам. В результате звездная масса не изменяется, а поверхностная яркость падает. Также уменьшается дисперсия скоростей и даже звездная металличность (то есть процентное содержание элементов тяжелее водорода в звездах). Последнее выглядит контринтуитивно, но если сейчас большой вклад в общую металличность вносят появившиеся во время последней вспышки звездообразования молодые массивные звезды, то через 10 миллиардов лет от них не останется и следа и металличность будет в основном определяться старыми небольшими звездами с низкой металличностью, которые появились вместе с самой галактикой и для которых какие-то 10 миллиардов лет — не срок.

Рис. 8. Слева — соотношение дисперсии скоростей и светимости (соотношение Фабер — Джексона). Справа — соотношение «металличность — светимость». Согласно модели, построенной авторами обсуждаемой статьи, галактики из выборки будут эволюционировать из области обычных маломассивных галактик (серое облако в правом верхнем углу) в сторону карликовых эллиптических (зеленые звездочки) и сверхрассеянных галактик (красные точки), где и останутся, не достигнув области еще более экстремальных карликовых сфероидальных галактик. Начало каждой стрелки показывает текущее положение галактики, конец — ее положение через 10 миллиардов лет. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Astronomy

Если представить это изменение параметров галактик на графиках в классических координатах (например, описывающих закон Фабер — Джексона, рис. 8, слева), то будет видно, что эволюция со временем приведет семь из первичной выборки в 11 галактик в ту область, которую сейчас занимают UDG, а оставшиеся четыре — в область чуть более массивных и ярких карликовых эллиптических галактик.

Примечательный (и ни в коем случае не побочный) результат работы состоит в том, что и карликовые эллиптические галактики (dE), чья «генеалогия» тоже была не до конца ясна, вписались в общий эволюционный сценарий. Сама идея связи UDG- и dE-галактик не нова (C. J. Conselice, 2018. Ultra Diffuse Galaxies are a Subset of Cluster Dwarf Elliptical/Spheroidal Galaxies), но именно в обсуждаемой статье гипотеза была подтверждена наблюдательно. К какому конкретному типу станут принадлежать галактики, захваченные гравитацией скопления, зависит от их первоначальной массы: те, что полегче, станут UDG, те, что чуть массивнее — карликовыми эллиптическими.

Благодаря обсуждаемой работе мы теперь можем реконструировать весь жизненный цикл UDG-галактики (рис. 9). Она должна была появиться вне какого-либо скопления как обычная карликовая или просто маломассивная дисковая галактика (таких очень много) с неторопливым, достаточно постоянным темпом звездообразования (скажем, 10 звезд в год), которая под действием гравитации была притянута в скопление. При этом часть ее галактического газа уносится прочь лобовым обдиранием (из которого образуется галактический хвост, делающий галактику похожей на медузу), а часть под действием этого же обдирания начинает уплотняться и собираться в протозвезды, запуская вторую, самую мощную и последнюю вспышку звездообразования (до сотни новых звезд в год). Эта галактика имеет высокую тангенциальную скорость, то есть никогда не попадет в центр скопления, где ее могут разрушить приливные силы.

Рис. 9. Пунктирной линией показан вероятный сценарий формирования сверхрассеянной галактики: маломассивная дисковая галактика попадает в гравитационное поле скопления галактик. Лобовое давление выметает часть газа, запуская звездообразование как в диске, так и в появившемся «хвосте». По мере исчерпания запасов газа звездообразование затухает, хотя новые звезды еще горят, окрашивая галактику в голубой цвет (галактики именно на такой стадии своей жизни были исследованы в обсуждаемой работе). На последнем, самом продолжительном и бессобытийном этапе галактика теряет свои морфологические особенности, потихоньку тускнеет и становится типичной сверхрассеянной галактикой. Рисунок с сайта msu.ru

Со временем, когда галактика пройдет через все промежуточные стадии, какие-либо особенности ее морфологии (спирали, перемычки), если изначально и были, исчезнут, а новые звезды, если и будут формироваться, то намного реже, чем даже в Млечном Пути (сейчас в нашей Галактике формируется в среднем одна звезда в год). В результате галактика потускнеет и «распухнет», то есть ее звезды будут меньше концентрироваться в центре и расползутся по окраинам, где и продолжат неторопливо доживать свою жизнь. А ее саму астрономы с далекой планеты отнесут к редкому для них типу сверхрассеянных галактик.

Источник: Kirill A. Grishin, Igor V. Chilingarian, Anton V. Afanasiev, Daniel Fabricant, Ivan Yu. Katkov, Sean Moran & Masafumi Yagi. Transforming gas-rich low-mass disky galaxies into ultra-diffuse galaxies by ram pressure // Nature Astronomy. 2021. DOI: 10.1038/s41550-021-01470-5.

Марат Мусин

-

-

Хороший вопрос! Да, аккреция холодного газа может запустить новую вспышку звёздообразования и раздуть её, но шансы найти в скоплении галактик облако холодного водорода, мимо которого может пролететь эта UDG крайне малы.

Так что это возможный, но крайне маловероятный сценарий.-

Согласен. "Шансы найти в скоплении галактик облако холодного водорода, мимо которого может пролететь эта UDG крайне малы." Также малы шансы налететь на облако нормальным галактикам. Так откуда же в галактиках вспышки звездообразования?

-

Процессы поступления газа в галактики крайне сложны, их описание требует учета множества факторов. Галактики любых типов не могут налететь на облака холодного водорода, потому что межгалактический газ в основном ионизован и таких (холодных) облаков там нет. И тем не менее, газ поступает в галактики, а скорость его поступления как раз и зависит от типа самой галактики. Не вдаваясь в подробности, можно лишь сказать, что ни галактика, ни межгалактический газ не являются изолированными термодинамическими системами, а наоборот сравнительно активно взаимодействуют. Часть межгалактического газа соприкасаясь с более холодным газом галактик остывает и может аккрецировать на галактику, поставляя вещество для звездообразования, часть горячего газа возникающего в результате взрывов сверхновых выбрасывается из галактик в межгалактический газ, обогащая его тяжелыми элементами. Так происходит эволюция самих галактик и скоплений в которых они находятся...

-

-

-

-

-

Значит есть увеличение градиента потенциала, значит есть неоднородность плотности (самый "наименее пологий потенциал", мне кажется находится в окрестности черной дыры). Прошу пояснить, проиллюстрировать, дать ссылки на неоднородность гравитационного потенциала ТМ ( темного вещества).

"гало темной материи одновременно и простирается дальше самых удаленных звёзд галактики, и сильнее сконцентрировано в ее центре" - где в Млечном пути область повышенной концентрации ТМ?, - где в Туманности Андромеды?-

Вы правы, наименее пологий потенциал находится в окрестности черной дыры, однако даже сверхмассивная черная дыра (4 млн. масс Солнца) в центре нашей Галактики является практически точечным сингулярным объектом в сравнении даже с видимой частью Галактики, не говоря уже о гало темной материи. Суммарный гравитационный потенциал галактик (а следовательно и распределения плотности различных форм материи) восстанавливают по кривым вращения галактик (ссылки ищите по этим ключевым словам: "кривые вращения галактик"). Повышенная концентрация ТМ как и обычной материи находится в центре галактик (и Млечного Пути и Туманности Андромеды и др. галактик) и спадает к их периферии, только скорость падения разная - плотность обычного вещества падает быстрее плотности ТМ.

-

-

-

Что-что? Тёмная материя не участвует в эм взаимодействии. В статье упоминается, что галактики "распухнут" именно потому, что часть ТМ будет из них удалено и изменится форма грав. потенциала - звёзды станут менее тяготеть к центру.

-

Прошу извинить за невнимательность. Написал комментарий, не прочитав контекст комментария на который ответил. Написанный комментарий от 16.12.2021 21:40 подходит для объяснения вспышки звёздообразования в результате деятельности центральной черной дыры.

Разумеется, степень рассеянности галактики связана с темной материей. Однако, с моей точки зрения, физика здесь немного другая. Дело в том, что темная материя-энергия концентрируется на границе галактики. Также точно темная материя-энергия концентрируется на границе галактического скопления. Рассеянные галактики, как это следует из обсуждаемой статьи, расположены на границе галактического скопления - это является их отличительным признаком ("эта галактика имеет высокую тангенциальную скорость, то есть никогда не попадет в центр скопления, где ее могут разрушить приливные силы"). В связи с тем, что рассеянные галактики расположены в области концентрации темной материи-энергии галактического скопления, их собственное гало темной материи-энергии менее выражено, поэтому оно создает более пологий гравитационный потенциал, что приводит к разбуханию рассеянных галактик.

В гипотезе, которая описана в обсуждаемой статье, понятно, за счет какого механизма из галактик удален газ - за счет "обдирания", но не совсем понятно, как была изъята присутствовавшая ранее темная материя. Может быть невнимательно читал.-

"свойства темной материи отличаются от привычной нам барионной материи"

С этим полностью согласен. Более того считаю, что темная материя не может состоять из частиц с положительной массой. В комментарии под термином "темная материя-энергия" подразумевается сущность, которая имеет отрицательную массу.

-

-

В отношении "хвоста" есть другая точка зрения.

См. статью "Изображения Хаббла порождают теорию о том, как спиральные галактики превращаются в медуз, прежде чем стать эллиптическими"

https://phys.org/news/2014-01-hubble-images-spawn-theory-spi

"Изучая изображения, сделанные Хабблом, исследователи стали свидетелями того, что, по их мнению, является процессом эволюции галактик в таких плотных частях космоса. Они считают, что, когда спиральная галактика приближается к плотному скоплению галактик, ее более холодные газы имеют тенденцию втягиваться в скопление, вызывая растяжение спирали и в результате образуется так называемая галактика-медуза, названная так из-за ее сходства с ней. Звезды с внешних краев спиральной галактики втягиваются в скопление, разрушая его характерную форму. Со временем вся спиральная галактика втягивается в скопление, где она сливается с другими галактиками, образуя эллиптическую галактику."

Исходя из этого "хвост" галактики, который втягивается в плотное скопление, хвостом вовсе не является т.к. летит впереди галактики перпендикулярно границе скопления в строну центра. В этом случае галактика проходя через бортик из темной материи - энергии, который окружает галактическое скопление, растаскивается на две части (по сути за счет приливных сил). Что, собственно, подтверждается на Рис. 6 и 9.

Гипотеза, которая предполагает формирования "хвоста" в результате прохождения галактики через бортик скопления темной материи-энергии на границе галактического скопления в большей степени соответствует изображениям галактик, показанных на Рис. 6 и 9, в сравнении с гипотезой, которая предполагает, что хвост формируется сзади движущихся галактик. (Хвосты галактик преимущественно направлены вдоль линий проходящих чрез центр скопления, но не вдоль показанных на рис. 9 участков кривых движения галактик).

-

Если вернутся к обсуждению процесса "обдирания" галактик и вытеснения из них газа, то этот процесс также вызывает вопросы.

Из наблюдений известны случаи вхождения галактик одного галактического кластера в другой. Скопление галактик "Пуля" - одно из самых известных. "Подкластер, наблюдаемый с Земли, прошел через центр скопления 150 миллионов лет назад, создав «дугообразную ударную волну, расположенную около правой стороны скопления», сформированную как «газ с температурой 70 миллионов градусов Кельвина, пропущенный через субкластер." Горячий газ излучает рентгеновское излучение. См. https://en.wikipedia.org/wiki/Bullet_Cluster

На сайте http://www.modcos.com/theory.php?part=19 на рис. 1.8 показаны кривые гравитационного потенциала частей галактического скопления, которые предположительно прошли сквозь друг друга. Несмотря на то, что газ был вытеснен из области столкновения галактических кластеров, распределение темной материи относительно светлого вещества не изменилось. При этом считается, что темная материя отделилась от газа и также прошла сквозь друг друга, вслед за звездами.

В обсуждаемой статье описывается аналогичный процесс прохождения отдельной галактики сквозь галактическое скопление, с вытеснением газа из галактики. При этом, также как и в скоплении галактик "Пуля", в процессе вытеснения газа следует ожидать интенсивного разогрева газа и наличия рентгеновского излучения (или, по меньшей мере, ультрафиолетового излучения) в области столкновения. При этом разогрев газа затрудняет образование звезд.

Если скорость вхождения галактик в скопление была недостаточной для нагрева газа, то возникает другая проблема. В статье отмечается, что исходные галактики (галактики до обдирания) обладали большой долей темной материи. В результате галактики вполне могли удержать свой газ внутри себя, и тем более удержать его вытеснение в виде хвоста.

Но если темной материи становится меньше, то гравитационный потенциал галактики выполаживается и звездам становится проще расползаться к ее окраинам. В результате звездная масса не изменяется, а поверхностная яркость падает.Каким образом галактика теряет темную материю, сохраняя при этом свои звезды?

-

Ну тут есть различные варианты, правоту которых могут подтвердить наблюдения, но для UDG галактик это пока проблематично (предельная наблюдательная задача) или численные расчеты (что тоже очень не просто). Один из вариантов это при столкновении с более массивной галактикой близком к лобовому, более массивная галактика выбивает центральную часть UDG галактики (как темную материю так и звезды) - обратите внимание на предложение, перед тем которое вы процитировали:

При этом темная материя своим тяготением увлекает за собой звезды, которые тоже сильнее концентрируются ближе к ядру галактики.

После этого действительно профиль плотности темной материи расплывается ("выполаживается"), а оставшиеся звезды (что-то около 80%) расползаются ... и далее по тексту.-

Спасибо за разъяснение.

Значит, сверхмассивная чд налетает на центр галактики, и от нее остается одна шкурка.

А естественное образование галактик с низкой поверхностной яркостью разве исключено? Их низкая плотность компенсируется большими размерами и большой общей массой. Вопрос только во времени, необходимом для их образования.-

Если ответить коротко, то я не знаю ...

Многообразие морфологии галактик подтверждает сложность и разнообразие процессов, протекающих при их формировании,

начиная с разнообразия начальных условий - первичные флуктуации темной материи неоднозначно трассируются флуктуациями барионной материи. Дальнейшая эволюция связана с множеством процессов ускоряющих и замедляющих процессы звездообразования, множественное слияние галактик на ранних стадиях их формирования так же усложняет картину ... современные суперкомпьютеры позволяют довольно неплохо рассчитать, например, картину столкновения и прохода Млечного Пути и туманности Андромеды, но расчет всего многообразия процессов, сопутствующих формированию галактик, пока еще не по зубам даже самым мощным суперкомпам, поэтому до однозначных ответов еще очень далеко и исключать какие-либо варианты мне кажется не правильным ...

наблюдения, пока тоже не отвечают на все вопросы ...-

расчет всего многообразия процессов, сопутствующих формированию галактик, пока еще не по зубам даже самым мощным суперкомпам

Компьютеры не виноваты. Для получения адекватных результатов надо загрузить в них модель, отражающую физические свойства темной материи.наблюдения, пока тоже не отвечают на все вопросы ...

Если повезет, то скоро вопросов станет еще больше:)

https://naked-science.ru/article/nakedscience/dzheyms-uebb-kak-ustroen

"Именно при помощи NIRCam ученые хотят увидеть свет от самых ранних объектов Вселенной на заре их формирования. Кроме этого, за счет инструмента будут изучены молодые звезды нашей Галактики, создана карта темной материи и многое другое."-

Телескоп James Webb уже запустили.

https://lenta.ru/news/2021/12/26/rcs/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

"Компьютеры не виноваты".

Действительно "Компьютеры не виноваты". Виноваты алгоритмы, с помощью которых считают, например, распределение темной материи. Если алгоритмах в качестве темной материи использовать электрически нейтральные частицы с положительной массой, то в центрах галактик и галактических скоплений образуется резкое сгущение темной материи - "касп", чего не наблюдается.-

Да, есть такая проблема (касп) у холодной тм.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тёмная_материя#Холодная_тёмная_материя

Однако, считаю Ваше предположение об отрицательной массе частиц недостаточно радикальным.

Темная материя это не частицы, а дефекты пространства.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тёмная_материя#Топологические_дефекты_пространства

На объем атома водорода в среднем приходится один деффект.-

Добавим немного радикализма. Будем считать "дефекты" пространства имеют отрицательную энергию и отрицательную массу. Как Вы правильно написали "На объем атома водорода в среднем приходится один "дефект". Т.е. получается "Простая космологическая модель" в которой масса вещества равна по модулю массе отрицательной компоненты. Если считать не по модулю то положительная масса компенсируется отрицательной массой, при этом плотность массы и плотность энергии во Вселенной приближаются к нулю.

Ну а если считать дефектом пространства искривление этого пространства под воздействием например такой частицы как атом водорода, с распространением искривления (дефекта) далеко за пределы атома водорода, то дальнейшие выводы напрашиваются сами собой.-

плотность массы и плотность энергии во Вселенной приближаются к нулю

К чему эта излишняя скромность?

Приравнять вселенную нулю, и делу конец.

Ноль очень хорошое число. Симметричное, круглое и очень удобное. "На нет, и суда нет" гласит народная мудрость.

Критическая плотность вселенной? Ноль!

Температура вселенной? Ноль!

Знания о вселенной? Ноль!

https://youtu.be/e5WxxvjR9c4?t=46-

"Нам излишня скромность не к чему. Приравнять вселенную нулю, и делу конец."

Получилась простая космологическая модель. Проще некуда. Еще Эйнштейн высказывался за эту модель. Вы, в сущности, также отдали предпочтение этой модели - иначе зачем написали: "На объем атома водорода в среднем приходится один дефект." Я просто немного конкретизировал Вашу мысль.

Вообще, нуль это только сумма противоположностей. Такая сумма в логике всегда равна нулю. Любое уравнение имеет левую и правую части. Например F=m*a. Если правую часть перенести в левую, то в сумме эти части будут равны 0. Однако это не значит, что знания об физических законах приравнялись к нулю.

Поэтому если противоположности - светлую и темную материю разделить между собой в пространстве, то они по отдельности нулями не являются. А вместе, но разделённые в пространстве, формируют наблюдаемый облик космологических объектов - галактик, галактических скоплений, войдов и крупномасштабной структуры.

В мультике, мед в горшочке который Винни пух нес в подарок ослику Иа-Иа переместился в желудок Винни Пуха. Мед некуда не исчез. Энергия этого меда подвигла Вини Пуха на философские размышления.

Спасибо за Новогодние мультики!

-

-

-

-

-

-

Компьютеры не виноваты. Для получения адекватных результатов надо загрузить в них модель, отражающую физические свойства темной материи.

Вот читаешь такое, и сразу видно знающего человека.

А мужики-то не знают!-

А мужики-то не знают!

Извиняйте за банальность. Вам можно любой суперкомпьютер предоставить. А в ответ: "маловато будет".

https://coub.com/view/5nqp9-

А вы сами-то имеете представление какая модель адекватная, а какая нет? Может быть вы участвовали в разработке таких моделей? Или понимаете, какого типа уравнения там решаются? И какими методами эти уравнения решаются?

-

Для начала следует признать, наличие проблем в модели темной материи, состоящей из частиц (холодных, теплых, горячих, или даже с отрицательной массой).

Вполне возможно, что никаких новых частиц не существует. А вики нам намекает на топологические деффекты пространства как причину возникновения тм.

Правда там не уточняют, что деффекты естественным образом возникают в теории гравитации Эйнштейна–Картана, и, что они образуют ферми жидкость.

https://elementy.ru/novosti_nauki/433851/Model_toroidalnoy_Vselennoy_khorosho_obyasnyaet_spektr_fluktuatsiy_reliktovogo_ izlucheniya#forum

https://www.iiste.org/Journals/index.php/MTM/article/download/30235/31057

STUDY OF STATIC SPHERICALLY SYMMETRIC FLUID

DISTRIBUTION IN EINSTEIN –CARTAN THEORY

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ СФЕРИЧЕСКИ СИММЕТРИЧНОЙ ЖИДКОСТИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ТЕОРИИ ЭЙНШТЕЙНА –КАРТАНА

Swati Gurjar, Basant Singh 2016

По вопросу решения уравнений лучше обратиться к специалистам. Могут пригодиться уравнения для вырожденного электронного газа в белых карликах или уравнения для нейтронной жидкости в нейтронных звездах.-

-

Из-за Вас я натолкнулся на расчеты Игоря Иванова.

https://elementy.ru/problems/310/Sverkhlegkie_chastitsy_temnoy_materii

Он получил верхнюю оценку для размера ячейки темного фермиона 40 фемтометров. И тут мне пришлось брать ручку с листком бумаги и восстанавливать расчеты для нижней оценки размера ячейки. За точность не ручаюсь, у меня получилось 10 фемтометров.

Тупо считаем нашу вселенную черной дырой Шварцшильда, но при этом также считаем, что вся ее масса вращается со скоростью света с радиусом ее кривизны. Момент импульса делим на объем чд и на момент импульса фермиона ħ√3 / 2. За радиус кривизны принимаем возраст вселенной умноженный на скорость света.

Получается, что на одну ячейку приходится объем не меньше чем 34,2 помноженное на квадрат длины Планка и на радиус кривизны.

Однако, темная материя продукт вторичный. Меня больше интересует энергия. И тут возникает интегральное равенство, которое я вероятно уже видел давным давно. Секрет аналитического решения утерян. Интегрировать по частям рука не поднимается. Боюсь разрушить абсолютную гармонию собственноручно.

Сможете посчитать это наваждение на суперкомпьютере или в таблице эксель?

∫ (x³ / (exp(8πx/3) -1)) dx for 0≤x≤1

+

∫ (xˉ³ / (exp(8πx/3) -1)) dx for 1≤x≤∞

=

1 / (8π)²-

Сможете посчитать это наваждение на суперкомпьютере или в таблице эксель?

Мне в лом вспоминать 1-й курс универа.

Рекомендую Mathlab, и желательно с каким-нибудь физиком-теоретиком в придачу. Он вам любой интеграл возьмет.

А вот доступ к суперкомпьтерам расписан на годы вперед. И конечно никто не будет там считать какой-то школьный интеграл. И даже и не школьный считать никто не даст. Масштаб совсем не тот. Совсем не тот! В общем, завязывайте вы с этими уравнениями. Ну не ваша тема.-

Мне в лом вспоминать 1-й курс универа.

У меня такая же фигня. Интеграл детский, но ни одна сволочь не объяснила его значение для квантовой физики.желательно с каким-нибудь физиком-теоретиком в придачу. Он вам любой интеграл возьмет.

Игорь Иванов куда-то пропал, проигнорировав вопрос о фундаментальной длине. Странно это.В общем, завязывайте вы с этими уравнениями. Ну не ваша тема.

Да я бы давно завязал. Но небожители то ли могут, то ли не желают отвечать на простые вопросы. И как в таком случае найти ответ, если произвол не ограничен уравнениями?-

Я думаю, что они боятся попасть в просак и проиграть дискуссию дилетентам. Был один такой случай. С другом, он сейчас доктор физико-математических наук, дискутировали на тему дальней космической связи, в его блоге. Он эту дискуссию проиграл - эту тему я лучше его знаю. Так

вот, после проигрыша дискуссии он вытер свой блог. Хотя с ним мы не рассорились.-

после проигрыша дискуссии он вытер свой блог

Причины могут быть разными. Если блог создается для повышения ЧСВ, то следует стирать все, что мешает достижению этой цели:)

Нравится мне этот сайт своими детскими вопросами:)

https://elementy.ru/email/5021787/Pochemu_Bog_na_nebe_a_my_na_zemle

Почему Бог на небе, а мы на земле?

Справа внизу страницы указана новость:

Квантовая гравитация может приводить к еще одному наблюдаемому эффекту

13.05.2014 • Игорь Иванов • Новости науки

https://elementy.ru/novosti_nauki/432250/Kvantovaya_gravitatsiya_mozhet_privodit_k_eshche_odnomu_nablyudaemomu_effektu?f rom=rxblock

"В рамках квантовой гравитации негладкая микроскопическая структура пространства приводит к нарушению лоренц-инвариатности, из-за которого скорости фотонов и других частиц сверхвысокой энергии отличаются от обычной скорости света. Оказывается, это не единственный наблюдаемый эффект таких теорий. Согласно новой теоретической статье в Physical Review Letters, дисперсия в вакууме обязана также приводить к эффективной «вязкости вакуума», которая тоже будет влиять на движение частиц. Отсутствие подобных эффектов в астрофизических данных позволяет наложить сильные ограничения на эту вязкость."

Но есть нюанс!

https://duckduckgo.com/?q=анекдот+"но+есть+нюанс!"&ia=web

Не все фотоны вязнут в вакууме. Периодическая структура пространства для некоторых из фотонов совершенно прозрачна. Этот эффект аналогичен просветлению оптики, когда отражения от разных слоев как бы есть, но они полностью гасят друг друга.

Вакуум, в таком случае, действует как фильтр, пропуская только колебания с длиной волны кратной минимальной длине. Эти колебания не рассеиваются, у них нет дисперсии, и лоренц-инвариантность для них тоже не нарушается. Эти колебания определяют свойства нашей маленькой вселенной.

Таким образом, статья как бы опровергающая дискретность пространства, на самом деле ее не опровергает, а подтверждает дискретность длины волны. Дискретность длины является причиной появления вышеуказанного интегрального равенства, и небольшой модификации формулы Планка.-

Задалась Вам дискретность пространства. Никакой дискретности нет и не может быть в принципе потому, что любой порядок в хаосе нулевых колебаний вакуума является материальным объектом. И этот объект должен быть заметным и иметь массу. Например, стенка ячейки пространства очень маленькой величины (чем меньше объект тем больше его масса) должна иметь громадную массу. Никаких свидетельств таких объектов не наблюдается.

Вот здесь https://old.elementy.ru/novosti_nauki?discuss=433887 пост от 17.11.2021 17:36 | nicolaus (в дискуссии с dark), привел пост, в котором доказывается что дискретность пространство и его непрерывность, можно совместить между собой. Но дискретность должна быть нерегулярной.

Но если Вам хочется иметь микроскопические объекты со стенками, то почему бы не быть макроскопических объектов, например, в виде оболочек вокруг галактик и на границах между войдами с галактическими скоплениями? Такие объекты действительно наблюдаются. Эти оболочки состоят из темной материи.-

[Задалась Вам дискретность пространства. ]]

Дело в том,что гипотеза о дискретности длины волны позволяет очень просто решить проблему космологической постоянной (3/4 от плотности вселенной в случае полной симметрии). Заодно можно доказать, что минимальная длина волны равна длине Планка. Но тогда приходится признать пространство дискретным с постоянной решетки равной половине длины Планка.Например, стенка ячейки пространства очень маленькой величины (чем меньше объект тем больше его масса) должна иметь громадную массу.

Согласен. Это неприятно и давит на психику. Мировой кристалл получается очень тяжелым, с точки зрения наблюдателя, состоящего из его колебаний и его квазичастиц. Более того, в этом случае, саму нашу вселенную необходимо признать эфемерным возмущением кристалла.Никаких свидетельств таких объектов не наблюдается

Ага. Из-за дискретности длины волны, дискретность пространства невозможно обнаружить по гамма всплескам, поскольку лоренц-инвариантность для этих волн не нарушается. Дискретность длины волны, равную длине Планка, тоже не реально обнаружить.

Косвенным доказательством дискретности может стать стационарность вселенной, проявляющаяся через увеличение гравитационной постоянной, то есть длины Планка. Связь стационарности с дискретностью, в свою очередь, проявляется через уравнение для температуры вселенной. Эта температура обратно пропорциональна квадратному корню из радиуса кривизны, поэтому адиабатическое расширение вселенной невозможно. Для реальной (несимметричной) вселенной гиперсферу надо пересчитывать на гипертор.почему бы не быть макроскопических объектов, например, в виде оболочек вокруг галактик и на границах между войдами с галактическими скоплениями? Такие объекты действительно наблюдаются. Эти оболочки состоят из темной материи.

Весьма вероятно, что без темной материи обычная материя вообще существовать не может. То, что Вы называете оболочками, это границы на которых резко изменяется плотность темной материи. Волны вещества отражаются от этих границ. Можно считать, что на них действует дополнительная сила со стороны темной материи.-

Сначала напишу, как выглядит минимальная длина волны, равная длине Планка, с точки зрения Простой космологической модели. Фундаментальную длину волны (планковскую длину волны) можно сопоставить с длинами волн нулевых хаотических колебаний полей вакуума. Известно, что спектр этих колебаний непрерывен, имеет одинаковую спектральную мощность на всех частотах, и распространяется как в сторону увеличения длины волны, так и в сторону увеличения частот в бесконечность.

Поскольку в спектре нулевых колебаний вакуума нет засечек, Планковской длине в нем нет места. Однако можно предположить, что Планковская длина волны относится только к веществу. При этом частицы вещества соотносятся, каждая, с соответствующей областью частот нулевых колебаний вакуума. Вместе эти области частот принадлежат к "островку" вещества. Панковские единицы определены в границах этого островка, а не во всей области частот спектра нулевых колебаний вакуума. Поскольку исследованию поддается только материальный мир, запредельные области частот можно не рассматривать.

При этом определено только соотношение величин Планковских единиц между собой. Если соотношение не меняется, то островок существует как единое целое и при соответствующем пропорциональном изменении планковских единиц не разрушается. Если находится внутри этого островка, невозможно определить, что планковские единицы меняются во времени. Островок может скользить по спектру области частот нулевых колебаний вакуума как единое целое. Поэтому планковская длина волны не фиксирована. Похоже, что островок скользит в сторону увеличения частот и уменьшения планковской длины со временем.

"То, что Вы называете оболочками, это границы на которых резко изменяется плотность темной материи. Волны вещества отражаются от этих границ. Можно считать, что на них действует дополнительная сила со стороны темной материи."

Ну да, оболочка из темной материи-энергии с отрицательной массой отталкивает вещество к центру объекта, создавая дополнительный гравитационный потенциал.

"Дело в том, что гипотеза о дискретности длины волны позволяет очень просто решить проблему космологической постоянной"

Если вернутся к первоначальным уравнениям Эйнштейна, то проблемы, которая связанна с космологической постоянной, там не было.-

> "Мировой кристалл получается очень тяжелым, с точки зрения наблюдателя, состоящего из его колебаний и его квазичастиц. Более того, в этом случае, саму нашу вселенную необходимо признать эфемерным возмущением кристалла."

В Простой космологической модели примерно то же самое. Вакуум, если проинтегрировать энергию всех хаотических нулевых колебаний (по модулю), получается бесконечно тяжёлым. Если ограничить частотный диапазон спектра колебаний до диапазона который соотносится с веществом, то также поучается что-то вроде решетки, только с нерегулярными динамическими ячейками. При этом наш Мир представляет собой возмущения в этом хаосе в виде островков порядка.

Т.е. все наоборот. В кристалле наш Мир представляет собой "эфемерное возмущение кристалла", где вещество представлено островками нарушения порядка. А в Простой космологической модели вещество есть островки порядка (нормальные частицы, волны) на фоне хаоса.

Мне также приятнее думать, что мы представляем собой островки порядка, чем эфемерные возмущения в виде нарушения абсолютного порядка в кристаллической решетке.

> "Тут главное не применять законы квантовой механики и термодинамики ко всей вселенной, как к целому. Тогда у нас не будет никаких проблем. Фантазии будут ограничены только мощностью суперкомпьютеров:)"

Я не совсем понимаю, почему нельзя применять законы квантовой механики и термодинамики ко всей вселенной, как к целому. Можете пояснить?-

Значит в простой космологической модели плотность нулевых колебаний (вакуума) и вселенной равна бесконечности.

Очень легкомысленно не признавать это проблемой.

http://www.modcos.com/articles.php?id=131-

"Электромагнитная энергия вакуума бесконечна, но при рассмотрении любого процесса, например, испускания фотона атомом, A∗=A+γ, эта бесконечность сокращается. Если процесс происходит в объеме V и плотность энергии вакуума обозначена εV, то уравнение сохранения (полной) энергии Etot имеет вид Etot=const=εVV+EA∗==εVV+EA+Eγ. Независимо от того, равна нулю или конечна, или бесконечна величина εV, получим закон сохранения энергии в обычной форме EA∗=EA+Eγ."

Статья очень большая, и нужно время, чтобы во всем разобраться. Но ни каких противоречий связанных с тем, что энергия вакуума бесконечна в статье никто не видит.-

Для иллюстрации можно рассмотреть задачу конструирования миров. Допустим игрушечный мир имеет условный объем 1000 длин волн нулевых колебаний вакуума. В этом мире, также как и в нашем, сверхвысокочастный хвост нулевых колебаний не будет чувствоваться.

Этот мир, как и наш, не разрушаясь, может медленно смещаться в строну высокой частоты. Поскольку вакуумные флуктуации имеют одинаковую спектральную мощность в любом диапазоне частот, то флуктуации при любой сдвижке будут иметь такие же точно свойства, что и без сдвижки. Соответственно все физические законы не будут изменяются со временем. При этом, жители этого мира не смогут почувствовать, что живут в постоянно меняющемся мире, за исключением наблюдений за удаленными предметами, которые видны в прошлом, когда не было этой сдвижки. Исходя из этого жители сделают заключение, что расширяется пространство. Хотя, на самом деле все совсем не так. -

http://www.modcos.com/articles.php?id=131

"В теорию тяготения входит сама плотность энергии тела, включающая и плотность энергии вакуума внутри тела и в окружающем пространстве"

"важнейший теоретический вопрос — о плотности энергии вакуума — до сих пор остается без ответа. Только астрономия дает определенные очень сильные ограничения"

https://ru.wikipedia.org/wiki/Критическая_плотность_(космология)

"По данным WMAP, наблюдаемая Вселенная является плоской (в пределах погрешности). Исходя из этого, согласно модели Фридмана, средняя плотность Вселенной равна критической: ρ = ρс с точностью порядка 1 %"

"критическая плотность соответствует 5,5 атома водорода на кубический метр"

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ультрафиолетовая_катастрофа

"Ультрафиоле́товая катастро́фа — парадокс классической физики, состоящий в том, что полная мощность теплового излучения любого нагретого тела, согласно закону Рэлея — Джинса, должна быть бесконечной"

Ультрафиолетовая катастрофа для нулевых колебаний не устранена.

http://www.modcos.com/articles.php?id=131

"Этот очень короткий обзор показывает, что для теоретиков, занимающихся астрономическими проблемами, нет угрозы безработицы":)-

Критическая плотность гравирующей материи в сумме светлой и темной в Простой космологической модели приближается к нулю. Пространство стационарно - постоянная Хаббла равна нулю. Поэтому критическая плотность материи равна нулю. Уравнения Фридмана для этой модели лишены смысла.

Проблемы плоскостности вселенной также не существует. en.wikipedia.org/wiki/Flatness_problem : "Если бы начальная плотность Вселенной могла принимать любое значение, было бы чрезвычайно удивительно обнаружить ее столь «точно настроенной» на критическое значение."

В соответствии с Простой космологической моделью величина средней плотности гравирующей материи (светлой и темной) во вселенной была всегда практически равна нулю, в т.ч. в момент образования вселенной.

>> "Ультрафиолетовая катастрофа для нулевых колебаний не устранена."

"Ненулевые поля в отсутствие фотонов (поля, отвечающие «половинкам» (1/2)hν для всех возможных ν) наблюдаются —«половинки» модифицируют движение электронов в атомах. Знаменитый эксперимент Лэмба — Ризерфорда подтверждает это. Дело в том, что наиболее многочисленные коротковолновые высокочастотные «половинки» относительно слабо действуют на электроны: при действии быстроменяющейся силы за короткий период электроны сдвигаются незначительно. Теория с расходящейся энергией вакуума дает сходящиеся конечные результаты для движения электронов, дает поправки в теории спектров атома, и эксперимент это подтверждает." Т.е. влияние сверхвысокочастотных флуктуации полей вакуума эффективно подавляются за счет усреднения (за счет статистики).

http://www.modcos.com/articles.php?id=131

Думаю, отдельные сверхвысокочастотные флуктуации полей не могут занимать одно и тоже место. Поэтому энергия (1/2)hν флуктуаций в объеме равном длине волны будет небольшой. А наличие большого количества волн в относительно большом объеме эффективно усредняется, как в примере с электроном в атоме. А вот в кристаллической решётке никакого усреднения нет. И движущийся в этой решетке электрон разобьёт об решетку "лоб".

>>"Этот очень короткий обзор показывает, что для теоретиков, занимающихся астрономическими проблемами, нет угрозы безработицы":)

Думаю, что работа не поможет. Большое количество проблем LCDM модели свидетельствует о том, что эту модель необходимо выбросить на свалку истории, как старый кафтан, который трещит по швам.-

Большое количество проблем LCDM модели свидетельствует о том, что эту модель необходимо выбросить на свалку истории, как старый кафтан, который трещит по швам.

Простая космологическая модель лишена этих недостатков. В ней плотность энергии нулевых колебаний равна бесконечности, а плотность вселенной равна нулю. Такую модель хрен опровегнешь:)-

Я там немного выше подправил, до того как Вы писали этот комментарий. Посмотрите еще раз. Я не писал, что плотность энергии нулевых колебаний равна бесконечности. Писал о том, что если проинтегрировать все колебания то получается бесконечность. Однако, на практике расходящийся интеграл дает сходящиеся результаты.

Теория с расходящейся энергией вакуума дает сходящиеся конечные результаты для движения электронов. Тоже самое относится к эффекту Казимира. Еще вот здесь https://old.elementy.ru/novosti_nauki?discuss=433887 пост от 17.11.2021 17:36 | nicolaus (в дискуссии с dark), писал об эффективном усреднении сверхвысокочастотных флуктуаций вакуума. Эти флуктуации не могут оказывать существенное влияние на островок материи, который относится к нашему Миру. Поэтому проблемы не существует.-

Теория с расходящейся энергией вакуума дает сходящиеся конечные результаты для движения электронов. Тоже самое относится к эффекту Казимира.

Вот и хорошо.

Поэтому проблемы не существует.

Но если Вы станете применять квантовую механику в космологии, то проблемы у Вас появятся.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Проблема_космологической_постоянной

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Если рассматривать Простую космологическую модель, то там все проще. В этой модели темная материя представлена сущностью с отрицательной массой.

Вот здесь https://github.com/jamiefarnes/negative-mass-simulator приведены коды для компьютерного моделирования N-тел с отрицательной массой. Моделирование можно выполнить на домашнем компьютере. https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2018/12/aa32898-18/aa32898-18.html

-

-

-

Пропащий Игорек, уже давно всех посчитал:)

https://elementy.ru/problems/310/Sverkhlegkie_chastitsy_temnoy_materii

"Итак, если вся наблюдаемая темная материя состоит из фермионов одного сорта, то их масса должна превышать 30 эВ."

соответственно λ < 4⋅10−14 м

Однако надо учитывать, что темная материя в месте нашего нахожения сжалась не менее чем в 1000 раз.

-

-

-

-

Я спрашивал, где расположены галактики с низкой плотностью вещества.

23.04.2021 10:10 | Saburova

"Галактики низкой яркости тяготеют к границам войдов (пустот)".

В обсуждаемой статье также косвенно подтверждается, что рассеянные галактики расположены на границе галактического скопления с войдами.

С другой стороны, наблюдения показывают, что на границах скоплений галактик с войдами наблюдается (по гравитационному линзированию и по красному смещению) бортик из темной материи.

https://www.florent-leclercq.eu/documents/thesis/Chapter8.pd

https://oaktrust.library.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/17

https://moriond.in2p3.fr/cosmo/2018/transparencies/2_monday/

Данное совпадение скорее всего не случайно.

Поэтому вопрос связанный с исчезновением темной материи из рассеянных галактик объясняется просто. Темная материя из этих галактик никуда не исчезает. Просто собственное гало темной материи этих галактик в случае его расположения в более мощном гало темной материи на границе галактического скопления и войда выражено не очень контрастно.

Последние новости

Рис. 1. Камертон Хаббла. Эдвин Хаббл предположил, что галактики появляются в виде сферически симметричных облаков (эллиптические галактики типа E0), а затем из-за имеющегося вращательного момента сплющиваются и вытягиваются, становясь дисковыми (галактики типа S0). Далее они приобретают спирали, которые сходятся либо в центральной точке (верхний рукав), либо в вытянутой перемычке (нижний рукав). Эта эволюционная теория успела безнадежно устареть еще при жизни Хаббла. Рисунок с сайта en.wikipedia.org