Речь и орудийная деятельность контролируются единым центром в базальных ядрах

Европейские нейрофизиологи изучали, какие нервные центры мозга активируются при решении лингвистических тестов и при орудийной деятельности. Они обнаружили заметное перекрывание активных зон при выполнении заданий этих двух типов: общие зоны располагаются в базальных ядрах переднего мозга. В экспериментах по обучению удалось подтвердить, что речевая и орудийная функции не просто занимают общее пространство в мозге, но и координируются какими-то общими нейронными контурами. Об этом свидетельствует эффект переноса при обучении: тренировка орудийной функции вызывает улучшение результатов по лингвистике, и наоборот — лингвистическая тренировка ведет к увеличению ловкости в манипуляции орудиями. Общая нейробиологическая основа в данном случае говорит в пользу коэволюции в становлении языка и орудийной деятельности.

Проблема взаимосвязи между развитием орудийной деятельности и эволюцией языка — это давний интерес антропологов. Например, хорошо известно, что у детей формирование навыков, связанных с мелкой моторикой рук, способствует обучению речи. Однако природу этой связи ученые пока не до конца понимают. Также трудно выяснить, как она сформировалась. Так как древнейшая орудийная технология — олдувайская индустрия — не снабжена сопроводительными палеоаудиозаписями, антропологам приходится искать обходные пути.

Один из них предлагает экспериментальная антропология, а именно — мастерские по изготовлению «олдувайских» орудий. В серии таких экспериментов нейробиологи в содружестве с антропологами изучали, какие участки мозга управляют производством олдувайских орудий, а также более поздних и соответственно более совершенных ашельских орудий. Затем они сравнили картины активации мозга при изготовлении примитивных и продвинутых типов орудий с центрами речевой активности (подробно об этом исследовании рассказано в новости Что могут палеолитические орудия рассказать о мышлении наших предков?, «Элементы», 23.11.2010). Из этих экспериментов ученые смогли заключить, что как речь, так и орудийная деятельность развивались в связи со становлением неких функций мозга, связанных со сложными, запланированными действиями. Они отказались от идеи, что мозг и речь развивались исключительно в ответ на усложнение орудийной деятельности. По их предположению, у сложной орудийной деятельности и речи могла быть какая-то общая нейробиологическая основа.

Группа европейских нейрофизиологов под руководством Симона Тибо (Simon Thibault) и Клаудио Броццоли (Claudio Brozzoli) из Исследовательского нейробиологического центра в Лионе работала именно в русле данной идеи: ученые пытались выявить эту общую нейробиологическую основу. Их рассуждения основывались на очевидном факте, что орудийная деятельность и речь предполагают использование взаимоподчиненных (вложенных) действий. Управление тем или иным орудием требует сначала управления рукой, которая в свою очередь управляет предметом. Тем самым предмет является продолжением руки, а мозг должен уметь учитывать это «продолжение». Аналогично и в речи: она включает ряд смыслов, подчиненных друг другу, порождая сложносочиненные и сложноподчиненные структуры. Мозг должен уметь выстраивать и распознавать такие последовательности. Если у этих правил следования и подчинения есть какой-то нейробиологический знаменатель, то имеет смысл прицельно его поискать.

С этой целью была проведена серия экспериментов, очень продуманных и основательно исполненных.

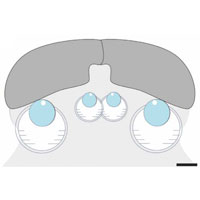

Схема двухэтапных экспериментов, направленных на выявление связи между речью и орудийной деятельностью. Первый этап: регистрация с помощью МРТ картины возбуждений при орудийной деятельности и при разборе сложных предложений, а также поиск общих элементов в активации нейронных центров. Второй этап: выполнение задач по орудийной деятельности и проверка эффективности лингвистического распознавания (в обоих порядках). Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

На первом этапе выясняется, есть ли общая нейробиологическая база у этих двух функций. И если она есть, — а она нашлась, как следует из результатов томографического сканирования во время выполнения моторных и лингвистических задач, — то важно подтвердить ее функциональную общность. Если выявленные центры активации совмещены не только топологически, но и функционально, то лингвистическая тренировка должна улучшать моторную орудийную функцию, и наоборот, моторная тренировка должна улучшать лингвистическое распознавание подчиненных предложений. Из этого следует второй этап экспериментов: тесты на орудийную деятельность, вслед за которыми шла проверка эффективности лингвистического распознавания, и наоборот (тренировка лингвистических тестов, за которыми шла проверка эффективности выполнения орудийных заданий).

Двадцати участникам первого этапа предложили оценить три предложения: «Автор восхищается поэтом и написал статью» («The writer admires the poet and writes the paper»), «Автор, который восхищается поэтом, написал статью» («The writer that admires the poet writes the paper») и «Автор, которым восхищается поэт, написал статью» («The writer that the poet admires writes the paper»). Испытуемые должны были каждый раз, нажимая пальцем на кнопку мыши, оценивать правдивость утверждения «поэт восхищался автором». Во время тестирования голова испытуемого находилась в томографе, так что можно было регистрировать не только правильность ответа и время реакции, но и активацию нейронов в мозге.

Те же испытуемые должны были пройти и моторный (орудийный) тест, где им предлагалось передвинуть фигурку с одной стороны доски на другую просто рукой или с помощью плоскогубцев (как им удавалось заниматься тем и другим с головой в томографе, можно увидеть на видео из дополнительных материалов к обсуждаемой статье). На этот раз регистрировали активацию нейронов во время подготовки к заданию (4 секунды) и во время выполнения самого задания (4 секунды), а также точность его выполнения.

На томограммах в лингвистических и моторных тестах выявились общие центры активации в базальных ганглиях. При этом важно подчеркнуть, что были и специальные контроли — движение просто рукой и движение рукой с ограничениями движений. Тест с ограниченным движением был нужен для того, чтобы имитировать ограничения, связанные с удержанием плоскогубцев (выступавших в роли орудия в эксперименте). Эти два контроля отличались картиной своей активации в мозге от той, что получалась при манипуляциях плоскогубцами. И соответственно имели мало общего с картиной активации, которая регистрировалась при решении лингвистических тестов.

Активация нейронных центров (по МРТ) во время выполнения лингвистических и орудийных заданий. Вверху — в ходе распознавания сложноподчиненных предложений возбуждаются участки в левой нижней лобной извилине, зоне Брока и в базальных ядрах; в середине — в ходе выполнения орудийного задания активизируются центры в префронтальной и теменной области коры и базальные ядра; внизу — общими зонами возбуждения (они обведены пунктиром) при выполнении лингвистических и орудийных задач оказались базальные ядра, в особенности хвостатое ядро (Cau) и бледный шар (GPi). Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

На следующем этапе исследований требовалось подтвердить, что активация выявленных зон в базальных ядрах приводит к повышению эффективности обеих функций (и речевой, и орудийной). Было ранее показано, что если подобная связь имеется, то выявить ее можно путем тренировки одной из функций (это так называемый эффект переноса, см. Transfer of learning). В случае переноса будет заметно улучшение результатов связанной, но не тренированной функции.

Испытуемые проходили моторную тренировку и должны были в результате научиться как можно быстрее переставлять фигурки в пазы на доске с помощью плоскогубцев. Фиксировалось число фигурок, правильно установленных за 2 минуты. Затем следовал этап лингвистической тренировки — как можно правильнее определить смысл сложноподчиненных предложений. А после предлагался ключевой этап — снова попереставлять фигурки на доске. При перестановке фигурок рукой (это был контроль) лингвистическая тренировка никак не влияла на результат. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Чтобы выявить такой перенос, испытуемым предлагалась лингвистическая тренировка (та же, что и в первом эксперименте — на предложениях про автора и поэта), а затем они выполняли серию орудийных заданий (как и в первом эксперименте, передвигали фигурки по доске). И наоборот — после тренировки орудийных движений им предлагались лингвистические тесты.

Испытуемые проходили лингвистический тест, затем следовала моторная тренировка. В качестве контроля предлагались два вида тренировок — «невооруженной» рукой и рукой с ограничением движения. Ключевой этап состоял в регистрации результатов лингвистического теста после тренировки. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

После статистической обработки результатов выполнения тестов удалось показать с учетом контролей, что у испытуемых и вправду задания выполняются лучше после комплементарной тренировки, чем до нее. Иными словами, ученые зарегистрировали двунаправленный эффект переноса: от орудийной деятельности к лингвистической и в обратном направлении.

Эффект переноса интересен сам по себе — не так уж часто нейробиологам удавалось его зарегистрировать. Но в данном случае он важен и с точки зрения понимания эволюции языка. Если у этих двух функций есть общая нейробиологическая база с общими нейронными контурами — в базальных ганглиях и, возможно, где-то еще, — то они должны были эволюционировать взаимосвязано. Развитие одной неизбежно должно было в той или иной мере привести к развитию другой.

Источник: Simon Thibault, Raphaël Py, Angelo Mattia Gervasi, Romeo Salemme, Eric Koun, Martin Lövden, Véronique Boulenger, Alice C. Roy, Claudio Brozzoli. Tool use and language share syntactic processes and neural patterns in the basal ganglia // Science. 2021. DOI: 10.1126/science.abe0874.

Елена Наймарк

-

Видимо, делая отщепы, первобытные люди самыми разнообразыми способами ударяли себе по пальцам (как рук так и ног, к тому же!). И такое разнообразие просто требовало возникновения не меньшего же разнообразия изощрённых, сложносоставных и вычурных ругательств, произносимых в такие моменты. Так, возможно, и возникли предпосылки к речи. :) И да: и поэтому же, воможно, обе этих деятельности контроллируются единым центром - что было активно в мозгу в данный момент, то и использовалось. Зачем что-то ещё активировать, куда-то далеко передавать сигналы, если вот она есть уже - активная в данный момент область?

-

Междометия из обсценной лексики у многих мужиков заменяют процесс объяснения - сигнальные нечленораздельные крики самцов с пониженными речевыми навыками.

Орудия труда камнями не ограничиваются, просто, это единственное что смогло пережить тысячелетия. Можно только догадываться, что они мастерили из дерева, травы и кожи. Социальные и речевые навыки у женщин развиты много лучше, не в их ли среде и за их занятием рукоделием рождалась речь?...-

Вы смотрите на первобытное становление речи из 21-го века. Это сегодня есть пониженные речевые навыки, потому что культура далеко ушла и расслоилась. А в то первобытное время и культура была "пониженной", и навыки, и речь. Речь и мышление спасли гоминидов от гибели, причем, не все виды. Поэтому сначала возник каменный топор как средство защиты, а уже потом голый мужик с топором начал прихорашиваться с помощью предметов из дерева, травы и кожи. Соответственно, первые междометия возникли в мужской среде как развитие культурно-сигнальной системы. Ну, а девушки? А девушки потом заговорили...

-

-

Социальные и речевые навыки у женщин развиты много лучше, не в их ли среде и за их занятием рукоделием рождалась речь?

Это совершенно не так. У мужчин они развиты много лучше, не зря все поэты, писатели (почти), сочинители, философы, ораторы, политики, юмористы мужчины. Мужчина это прежде всего говорильщик, а женщина слушательница. "Бабский треп" между собой это именно чтобы послушать. Не зря говорят что мужчина любит глазами, а женщина ушами.

И ныне примеры есть - мужики даже в таких ситуациях иностранный (!) осваивают.

всё хорошее от любви-с!)

Речь возникла из-за использования орудий, орудийной деятельности и прямохождения, дело в том что у обезьян основной коммуникационный канал не звуки, а жесты и мимика, они не умеют говорить, но отлично все показывают жестами и мимикой. У обученных шимпанзе порядка 300 слов передаваемых жестами и мимикой (язык глухонемых).

Но человек так не мог, дело в том что у человека руки всегда были заняты орудийной деятельностью, в них всегда находился либо топор либо копье либо они что-то делали, поэтому передавать сигналы с помощью рук они не могли.

Мимика же была не видна, поскольку человек был прямоходящий с усми и бородой у мужчин (чего нет у обезьян), он практически всегда поворачивался мгновенно из-за чего было невозможно разглядеть выражение его лица.

И именно в этих условиях и вышла на первое место звуковая коммуникация, в отличии от обезьян человеческая гортань и легкие были уже подготовлены к членораздельной речи предшествующей специфической эволюцией в специфической среде. То есть стартовые условия были очень благоприятны.

-

до сих пор в примитивных обществах никто не обучает методом излагания, используется метод без слов - просто делай как я

И в комментарии ниже оппонент утверждает:Именно для того чтобы человек знал всё обо всём и была развита речь

То есть сначала оппонент утверждает, что обучение было без слов, и сразу после этого он же фактически утверждает, что речь развилась как инструмент обучения. Похоже, он противоречит сам себе.у человека руки всегда были заняты орудийной деятельностью, в них всегда находился либо топор либо копье либо они что-то делали, поэтому передавать сигналы с помощью рук они не могли

Оппонент использует подмену понятий. На самом деле, его гипотеза относится к вопросу, почему язык именно голосовой, а не жестовый, но не относится к проблеме происхождения языка вообще.в отличии от обезьян человеческая гортань и легкие были уже подготовлены к членораздельной речи предшествующей специфической эволюцией в специфической среде

В чём конкретно состоит эта специфическая преадаптация, оппонент не уточнил. -

Речь возникла из-за использования орудий, орудийной деятельности... у человека руки всегда были заняты орудийной деятельностью...поэтому передавать сигналы с помощью рук они не могли...Мимика же была не видна...

Это совершеннейшая фантазия. Я даже не могу представить себе монстра, у которого руки ВСЕГДА заняты какой-то ОРУДИЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ! Это удел только современных роботов. Первобытный человек брал в руки палку или камень для того, чтобы съездить этим "инструментом"по добыче или врагу, а затем брал камень поострее, чтобы разделать убитую тушу... НЕКОТОРЫЕ со временем стали специализироваться на том, чтобы из гладкой гальки сделать этот самый камень поострее...

Аудиокоммуникации широко распространены в природе, но вовсе не потому, что органы мимики и жестов заняты какой-то другой "деятельностью"...-

Аудиокоммуникации широко распространены в природе, но вовсе не потому, что органы мимики и жестов заняты какой-то другой "деятельностью"...

Вы читать не умеете. Сказано про обезьян. Обезьяны общаются не звуками, а именно мимикой и жестами. Именно поэтому у нас и уникально развиты лицевые мышцы, такого нет даже у полуобезьян (лемуров) и ни у кого еще.

И никакой речи в природе нет, она есть только у человека. Так что звуки тут не причем, никто кроме нас не перешел от звуков к речи. А речь идет о речи, а не об абстрактных звуков коммуникации.

Общение прежде всего нужно в коллективе когда охотишься, добываешь пищу, изготовляешь орудия, а человек все это делал с занятыми руками держащими орудия и вертикально стоя крутясь на месте (мы поворачиваем лицо и поворачиваемся быстрее обезьян). Лицо у человека всегда плохо видно из-за вертикального положения и усов и бороды у мужчин (чего нет у обезьян), а именно им и была необходима коммуникация между собой.

Все что я написал истинно, а вот ваши возражения это ваши фантази, как и предыдущего фантазера написавшего неправду, полностью исказив мои цитаты.-

И никакой речи в природе нет, она есть только у человека

Конечно нет. Только эта речь, как выяснилось, может быть не только в аудиоформате, но и в виде жестов и мимики. А вы заявили, что жесты не катят - руки постоянно заняты. И мимика бессмысленна, ибо человек всё время вертит головой!

[Все что я написал истинно, а вот ваши возражения это ваши фантази] - я не пишу истины, я их не знаю. А вы пишете абсурд и хотите выдать это за истины...-

А вы пишете абсурд

Только эта речь, как выяснилось, может быть не только в аудиоформате, но и в виде жестов и мимики.

Это не выяснилось это вы придумали. У шимпанзе не речь, а сигнальная система с помощью мимики и жестов, предложений они составлять не могут, звуки они тоже издают, но они важны для них не больше чем звуки у волков или львов.

Нет нету в природе речи ни у кого, шимпанзе в природе не знают речи, их можно обучить языку жестов, но это делают люди, в природе они языка жестов не знают. То есть шимпанзе настолько умны что зачаточное состояние для языковых навыков у них есть, предложения из двух-трех слов они могут составлять, но это только из-за обучения этому людьми. Но это не речь, поскольку тексты они составлять не могут, у них нет синтаксиса и связной последовательности.

Второе, ни у кого нет членораздельной речи, даже шимпанзе нельзя обучить членораздельной речи. На звуковую речь они не способны никак. Их даже нельзя обучить звуковой азбуке морзе для нескольких слов, у шимпанзе вообще нет связей между голосом и передачей сообщения, они не понимают даже самого принципа этого. Так что всё что вы написал абсурд.

-

-

-

-

Вообще-то исследование имеет огромную практическую ценность, потому что одна из этих двух задач - лингвистическая, решена довольно неплохо искусственными сетями на базе например GPT3, а орудийная деятельность на ИНС находится в совсем зачаточной стадии. Такие исследования подсказывают создателям искусственных нейросетей чтобы перенести относительный успех с речью на манипуляторы.

В таких исследованиях авторы архитектур ИНС черпают вдохновение.

Я обратил внимание, что люди специализируются на использовании орудий труда (другие виды обычно обходятся без инструментов). Вместе с тем, люди обладают развитой речью (десятки тысяч слов против максимум сотен у других видов). Я предположил, что эти 2 признака связаны между собой, так как они есть только у людей.

Я подумал, что человеку не очень удобно таскать с собой весь набор инструментов. (А ещё надо изготовить каждый инструмент и научиться пользоваться каждым из них). Выгоднее носить с собой только один инструмент и овладеть им в совершенстве, но использовать его не только для себя, но и для других членов группы.

Поэтому я предположил, что первоначальная функция языка в том, чтобы сообщить представителю другой "профессии" о своих желаниях, и в обмен предложить свои услуги.

Так что я предположил ещё один отличительный признак людей (помимо труда и языка) - социальный полиморфизм, то есть деление на "профессии", или социальные роли.

Тут есть аналогия: в колониях одноклеточных клетки одинаковы, но у многоклеточных клетки специализируются, поэтому между ними возникает передача информации - нервная система. По аналогии, животные в стаде примерно одинаковы, но люди специализируются по "профессиям", поэтому между ними возникает передача информации - речь.

Возможно, эта особенность закреплена генетически, и люди уже рождаются с предрасположенностью к определённой профессии, или социальной роли.

То есть язык - это тоже инструмент. Ведь дело можно сделать самому, а можно попросить другого человека - представителя другой "профессии", таким образом, используя его в качестве "инструмента".

(А я то думал, уроки по родному языку полная чушь.)

-

Весьма глубоко, это значит, весьма давно. Очень, очень давно. Самая глубокая из всех глубинных нейрофизическая основа должна быть связана с самой первичной потребностью - выживанием. То есть, речь возникла в ходе развития сильнально-звуковой системы, без которой выживание гоминид невозможно. Ну, а дальше заработал старый добрый естественный отбор, отсекая слабоязычные племенные группы и открывая языкастым дорогу вперед. Акселератором процесса выступала культура с её обратными связями.

-

сильнально-звуковой системы, без которой выживание гоминид невозможно.

Не для гоминид, гоминиды не используют звуковую систему для выживания больше чем скажем волки или львы, для них она не критически не важна. Для гоминид, как и для всех обезьян важны мимика и жесты.

Это род людей такой уникальный у гоминид что у него стала критически важна именно звуковая система коммуникации. Она вышла на первое место вытеснив все другие системы, с точки зрения биологии и в этом мы опять самые маргиналы в мире обезьян.

-

-

Но, позвольте, "внутренняя речь" всегда рассматривалась психолингвистами как часть социального взаимодействия. Ребенок учится говорить у старших, а без них, как Маугли, он освоить язык не сможет.

Но, становление ВР внутри развитого социума, это одно дело, а появление речи вообще - другое. На какой базе формировалась речь у первых гоминид, которые могли выражать свои потребности только криками? Самое простое, что приходит в голову - речь есть продолжение сигнальной системы. Что об этом говорит психолингвистика?-

1.Есть такая гипотеза Б.Ф. Поршнева “О начале человеческой истории”

2.Есть такая гипотеза https://www.booksite.ru/fulltext/leont/text.pdf А.А.Леонтьева

3 Ну и конечно http://www.bim-bad.ru/docs/vygotsky_myshlenije_i_rech.pdf// Выготский

а в целом экспериментальный механизм интериоризации и автоматизации второй сигнальной системы дан у Гальперина в ТФУД. И из нее следует что речь непросто сращивается с мыслительными операциями в период раннего детства как вспомогательный инструмент а замещает их как отношение знак -референтный объект / процесс, явление /. И поэтому К теме статьи- контроль есть результат этого свертывания, т.е становления а исходные условия и процесс его становления был локализован СОВСЕМ В ДРУГИХ ПРОЕКЦИЯХ переднего мозга.-

Вот-вот, что я и подозревал. Опыты проведены не на том мозге. Единый центр контроля имеется в развитом мозге при наличии развитых же речи и тонкой орудийной деятельности.

Хорошо, а СОВСЕМ ДРУГИЕ ПРОЕКЦИИ - это где, и как вам представляется процесс их становления?-

см Теория системной динамической локализации (ТСДЛ).Раздел -онтогенез

Ответ на ваш вопрос лежит в в плоскости выводов этих работ

1.https://a-mov.ru/index.php/books/leontjev-zaporozhec-vosstanovlenie-dvizhenija.html

2.Лурия, А. Р. Основные проблемы нейролингвистики. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. – 253 с.

3.https://euroasia-science.ru/medicinskie-nauki/мозговые-механизмы-развития-речи-в-ко/

Итого- вывод - "практически весь передний мозг"-

Хотя с выводом "весь передний" я спорить не буду, но даты работ, на которые вы ссылаетесь - 1945, 1975 - не вдохновляют.

-

Работы тех на кого я сослался не просто не опроврегнуты а подкреплены новыми данными. Эйнштейн, ОТО - полностью сформулирована в 1915г , т.е 106 лет назад !!! Павлов - теория рефлекса сформулирована в 1902

ну и т.п. Если наука находит объективное свойство или закон, то не имеет значения когда это произошло. Согласны ???

-

-

-

-

-

-

Помните, какой была непонятной взаимосвязь между гиппокампом и долговременной памятью? Казалось бы где обоняние, а где долговременная память.

Тут та же фигня возможна. Если судить по аналогиям с искусственными нейросетями, им чтобы удерживать что-то в памяти, мы не пкопируем информацию куда-то, вместо этого нужно поддерживать активность тех нейронов, которые отвечают за данную информацию продолжительное время. Как бы я это делал если бы был богом: Вы что-то вспомнили. В коре активировались какие-то нейроны во вполне определённой комбинации. Рекурентные нейроны, расположенные совсем в другом месте, не в коре - почуяли карту активации нейронов в коре и начинают пинать их возбуждающими сигналами, стараясь поддержать активность именно той карты активации, которую они увидели. Конечно у них нету аксонов к каждому нейрону коры, поэтому они решают сложную но вполне решаемую за долгие годы развития мозга оптимизационную задачу, активируя те аксоны которые у них есть стараться поддержать на своих синапсах имеено ту карту активации, которую они увидели. До тех пор пока им это удаётся образ, который они держат "свербит в мозгу". Как только они расслабляются нейроны коры перестают активироваться именно с такой картой и образ в оперативной памяти забывается.

Я не утверждаю, что это работает так, но мне кажется, что ничего не мешает этому именно так работать. Если бы я начинал эксперименты, то обязательно попробовал бы и такой варик.

Ну а дальше получается логично, что этот отдел отвечает и за возбуждение и за эмоции, этот отдел не столько отвечает за эмоцию, сколько приводит остальной мозг именно к той карте активации, которая является адекватным ответом на эту эмоцию. С координацией точных движений тоже относительно понятно, для точных движений нужно хорошо держать контекст выполняемого движения и повреждение этого отдела скорее всего поломает механизм этих движений даже если львиную часть работы выполнял совсем другой отдел.

Ну и количество таких узлов поддержания контекста - сколько именно контекстов в мозге в активном состоянии может поддерживать сеть там же в отделе может быть зарыто.

-

Именно так. Только вы схватили суть в её статике. Да, речь возникла независимо от труда, но она продолжала развиваться, всё усложняясь и усложняясь. И сегодня мы фиксируем единый центр в базальных ядрах. А чем в мозге контролировалась система сигнальных криков, к которой начинали прирастать первые элементы речи? Вот если бы опыты проводились на живых эректусах...

-

67

Центр должен быть выше. Базальные ядра проводят окончательную обработку двигательных актов. А высшие центры - строго в коре, и это уже почти 100 лет как общепринятая истина. Тем более, что клинические случаи поражения речевых центров коры, с потерей способности к речи, описаны в большом количестве.

-

Как высшая точка их совместного развития это появление искусства, ведь искусство это форма речи передающее содержание через труд, труд в форме рисунка рассказывает некую историю, ну а труд в форме песни это уже прямое слияние труда и речи.

Очень важно, что разные прецизионные движения нужны для изготовления любого орудия, хотя сотни тысяч лет самих типов орудий было очень мало, было практически одно орудие слегка модифицируемое для разных целей, и все сделанные по одно технологии, поэтому смешное фричествование о разной специализации людей на генетическом уровне в мусор.

-

А как же дельфины с кошками, у которых нет трудовой деятельности? Вы понимаете, что труд это - выполнение работы с использованием орудий труда. Т.е. инструментов изготовленных с использованием других инструментов

-

Какие кошки? Вы где язык у кошек слышали? Я понимаю что вы можете путать язык у кошек который вы видите во рту, но это не тот язык.

Дельфины это загадка, речи у них нет, а есть ли язык это непонятно совершенно, но в любом случае их сигнальная система построена на совершенно других принципах чем у человека, можно только утверждать что ничего общего нет.

Труд - это деятельность человека, обычно руками, с использованием орудий труда.

-

Но нет - вместо того, чтобы обсудить проблему напрямую со мной, он начал жаловаться на меня другим комментаторам...

На самом деле, его "возражения" (если их можно так назвать) сводились к не подкреплёнными доводами препирательствам, а когда оппонент был мною в этом уличён, он избрал другую тактику: предъявлять мне претензии, которые я предъявляю ему (как, например, попытки игнорирования возражений).

У меня (в отличие от него) действительно были возражения против его гипотезы, которые я могу повторить, и повторяю (добавив сверху парочку новых):

К примеру, на утверждение оппонента, что в каменном веке и в примитивных племенах не было и нет профессий, я привёл пару ссылок:

https://youtu.be/uIjFOHGDyLM?t=1078

(про разделение труда на стоянке Сунгирь)

http://hobbitaniya.ru/australian/australian4.php

(пример из фольклора австралийских аборигенов)

Вот ещё пример из палеолитической стоянки Костёнки 14:

https://scfh.ru/files/iblock/2ff/2ff5a2bc780cb01d67ac651a2ec

особенности его скелета говорят о том, что он был профессиональным метателем копья и/или дротиков. ...соответствующие признаки на костях не просто четко выражены, но даже граничат с патологией.Пример из мифологии аборигенов Огненной Земли:

https://www.indiansworld.org/Nonmeso/south_america_myths10.h

(Специализация сразу у нескольких персонажей).

Вот ещё логическое возражение: если не было профессий, то каково преимущество группы без разделения труда над группой с разделением труда с точки зрения группового отбора? Ведь если у человека что-то получается делать быстро и качественно, то почему бы ему не делать это для всей группы, а не только для себя, в обмен на освобождение от других видов труда? Это должно привести к более качественным результатам для всей группы при меньших суммарных трудозатратах. Причём это процесс с положительной обратной связью, ведь чем больше практики, тем выше мастерство.

Наконец, есть внутренняя несогласованность гипотезы оппонента: сначала он утверждает, что у доисторических людей не было профессий, и они "делали всё", и потом он же утверждает:

речь возникла в прямой связи с трудовой деятельностью. Речь нужна чтобы организовывать коллектив в процессе трудаВопрос: если нет разделения труда, то что тут организовывать? Пусть каждый молча делает себе всё. Зачем тут речь? Ах да, оппонент утверждает:

охоте, собирательству, прокладыванию пути, нахождения водыНо для всего этого речь не нужна, всё это делают и животные, обходясь без речи.

передавать знания о внешнем мире что необходимо для труда, устранения конфликтов в коллективеНедостаток этой гипотезы в том, что трудно отличить правду от лжи, и в любом случае придётся проверять сказанное. И речь может не только устранять конфликты, но и сеять их. Почему тогда речь для передачи знаний и опыта и для устранения конфликтов не возникла у животных. Скорее, передача знаний - это более поздняя и ненадёжно работающая функция речи.

С гипотезой о специализации всё выглядит логичнее: один человек сообщает другому, что конкретно он от него хочет, для чего и развивается речь.

Вот аргументы против гипотезы оппонента о том, что все люди одинаковы:

- существование профориентации, которую можно выявить при помощи тестов

- у успешных профессионалов их склонности часто начинают проявляться ещё в детстве

- у близнецов часто бывают похожие, или вовсе одинаковые профессии

- дети различаются по интересам, склонностям и способностям

- многие дети могут рассказать, кем они хотят стать

- для разных людей одна и та же работа может быть любимой и нелюбимой, так что один человек может работать на ней всю жизнь, а другому она в тягость, даже если он справляется с обязанностями

- сам факт того, что люди готовы работать на любимой работе всю жизнь, не имея желания поменять её

Тонкие прецизионные движения органов объединяют речь и трудВ животном мире полно примеров тонких прецизионных движений: прыжки и брахиация обезьян, бросок кобры, атака кошки.

труд в форме песни это уже прямое слияние труда и речиПеть могут и птицы.

Скорее человек выделяется не тонкостью и прецизионностью движений, а способностью запомнить длительную последовательность движений, например, выучить сложный танцевальный номер, сыграть музыкальное произведение, прочитать наизусть длинный текст.

сотни тысяч лет самих типов орудий было очень мало, было практически одно орудие слегка модифицируемое для разных целейОппонент не указал, что это за "единственное орудие". Во-первых, как минимум, эректусы использовали орудия из дерева (копья, дротики, метательные палки), камня (чопперы, отщепы, молотковые камни, рубила), кости, рога, огонь, средства для мореплавания (это лишь то, чему найдены археологические подтверждения). Есть данные об использовании составных орудий 500000 лет назад:

en.wikipedia.org/wiki/Hafting

Во-вторых, непонятна логика оппонента "одно орудие - одна профессия". Выходит (по его логике), раз компьютеры используются практически повсеместно, то существует только одна профессия - "пользователь компьютера"? Или, орудием какой профессии является молоток? Похоже, многих - плотник, строитель, сапожник, кондитер (для колки орехов). А лопата инструмент какой профессии? Тоже многих - фермер, собачник, солдат, могильщик, строитель, дворник, археолог. Кстати, вот аналогичный пример универсального орудия эректусов ("ашельский швейцарский нож", возможные способы использования даже перечислять долго):

en.wikipedia.org/wiki/Hand_axe#Uses

Упоминается даже гипотеза об использовании в качестве средства обмена (что автоматически предполагает разделение труда, ведь в обмене нет смысла, если каждый "делает себе всё"):

en.wikipedia.org/wiki/Acheulean#Money

Я думаю, что если бы у оппонента были возражения, то у него было достаточно времени, чтобы их повторить, а также ответить на мои возражения. Но мы видим, что ни то, ни другое он до сих пор не сделал. На самом деле, методы, используемые оппонентом, хорошо иллюстрирует цитата из этого его комментария:

смешное фричествованиеПокажите мне хотя бы одну научную статью, в которой использовались бы подобные методы. Есть ли статьи, скажем, по палеонтологии, в которой содержались бы оскорбления и проклятия в адрес креационизма (несмотря на то, что в данном случае они были бы вполне заслужены)? В таких методах просто нет нужны, так как у настоящих учёных всегда есть более действенные методы.

Только тот всегда пытается играть нечестно и "бить ниже пояса", кто понимает, что неспособен победить по-настоящему. Будет интересно пронаблюдать, сможет ли оппонент повторить свои "возражения" (если они у него есть) и ответить на мои настоящие возражения. Наверное, прежде чем начинать бросать дерзкие вызовы окружающим, оппоненту стоит задуматься: а сможет ли он выдержать, когда вызовы начнут бросать ему самому.

Думаю, ко всей этой ситуации применима басня Крылова:

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,

А сапоги тачать пирожник,

И дело не пойдет на лад.

Да и примечено стократ,

Что кто за ремесло чужое браться любит,

Тот завсегда других упрямей и вздорней:

Он лучше дело всё погубит,

И рад скорей

Посмешищем стать света,

Чем у честных и знающих людей

Спросить иль выслушать разумного совета

https://elementy.ru/novosti_nauki/433936/Datirovka_tsirkona_

Тем не менее, от продолжения участия в данной дискуссии он уклонился).

Казалось бы, тот, кто ведёт себя агрессивно, должен уметь защитить себя на случай ответной реакции со стороны противника. Но, похоже, расчёт оппонента был на то, что его просто проигнорируют. Поэтому я бы призвал не бояться таких как оппонент - они просто блефуют, а на деле слабы. Например, я сейчас открыто, незавуалированно говорю о нём всё, что думаю, и он ничего не может мне ответить. Вам он тоже ничего не сделает.

"Арсенал" оппонента состоит лишь из недобросовестных методов таких как ложь. Например, он придумал такую легенду, чтобы истолковать произошедшие события: якобы у него были возражения к моей гипотезе, но ветка комментариев с ними была удалена якобы из-за использования мною обсценной лексики. Однако, в его версии имеются следующие нестыковки, которые ему следовало бы объяснить:

1) Если я использовал обсценную лексику, то почему тогда я не был забанен и продолжаю публиковать комментарии?

2) Обсценная лексика обладает нулевой поражающей силой в научных дискуссиях, поэтому зачем мне её использовать, особенно когда у меня есть намного более эффективные методы, такие как настоящие возражения, которые я повторил в комментариях выше, а также уличение оппонента в использовании запрещённых методов?

3) Если бы у оппонента были возражения, то сейчас оставался бы мой комментарий с гипотезой и комментарий оппонента с возражениями, и была бы удалена ветка, начиная с моего комментария якобы с обсценной лексикой. Но мы видим, что остался лишь мой первоначальный комментарий с гипотезой

https://elementy.ru/novosti_nauki/433897/Rech_i_orudiynaya_d

а остальная ветка, начиная с комментария оппонента, удалена. Так что возникает вопрос: может быть, проблемы начались уже в комментарии оппонента, а не в моём ответе ему?

4) До сих пор, уже спустя несколько месяцев, оппонент не смог повторить свои якобы удалённые возражения.

На самом деле, оппонент не высказал ни одной претензии к моей гипотезе, и его "возражения" сводились к попытке заменить мою гипотезу его гипотезой без какого-либо разбирательства, пытаясь банально блефовать и "взять на испуг", на что я и указал, попутно разгромив его гипотезу с помощью возражений, которые я повторил выше.

Кроме того, оппонент верит в теории заговора, выставляя себя невинной жертвой, что будто бы все вокруг него ополчились, что будто бы я в сговоре с модераторами, хотя, казалось бы, есть элементарное правило любого приличного веб-форума (не быть сами знаете кем).

В целом, по этой ситуации могу я сказать, что против таких как оппонент не очень эффективен метод игнорирования, но зато хорошо работает прямой максимально жёсткий отпор.

И это не единичный случай. Например, недавно на этом сайте появился участник, который публиковал весьма неприятные комментарии, но лично меня поначалу он не трогал, поэтому я его игнорировал, хотя его высказывания раздражали меня. Эта безнаказанность привела к тому, что через некоторое время он обнаглел настолько, что посмел атаковать мой комментарий. Я решил больше не сдерживать себя и ответил максимально жёстко. Результат превзошёл все мои ожидания: я рассчитывал лишь на то, что он прекратит ко мне приставать, однако, после моей контратаки он исчез с сайта, не опубликовав впоследствии ни одного комментария. Хотя причина этого мне точно не известна, мне нравится думать, что это из-за меня, и что таким образом я защитил не только себя, но и остальных пользователей этого сайта, сделав это место менее токсичным. Не может не радовать, когда публикуется новость, и нет подобных комментариев, а есть только мирная дискуссия.

Несправедливо!

Задачи, которые решали экзаменуемые!

Речевая - описана подробно и ясна. (По мне, так она сложна незнамо как- я лично никакого представления о "правдивости утверждения "поэт восхищался автором" не имею, и где его брали участники ни в какой мере представить не могу,

но вторая задача - которая с плоскогубцами - не описана никак!

И это говорит об авторе то ли этой статьи, то ли того исследования - очень многое!

Какие уж тут исследования, если сами авторы игнорируют инструментальную задачу в ущерб речевой!

Презрение к физическому труду - вот что показала эта ситуация. Снобизм и прочее иное высокомерие яйцеголовых!

Предвзятость.

Искажение.

Подтасовка.

Навязывание стереотипов.

Стоит ли анализировать результаты?

- физически полноценные люди-маугли довольно плохо обучаются человеческой речи;

- люди-инвалиды, лишенные пальцев и даже конечностей с рождения бывают языкасты настолько (Вуйчич), что здоровый позавидует)

-

- физически полноценные люди-маугли довольно плохо обучаются человеческой речи;

Не, это как раз в тему, по-моему. Ну, какие могут быть орудийные навыки у Маугли, выросшего в волчьей стае? Он не сможет скребок из камня выщепить, узел из лианы завязать, и уж тем более письмо написать.-

Ну, какие могут быть орудийные навыки у Маугли, выросшего в волчьей стае?

Зато, он замечательно рычит, умеет выразительно выть на разные голоса, подражать пению птиц!

Кстати, среди шимпанзе тоже встречаются маугли:

https://elementy.ru/novosti_nauki/430954/Chtoby_stat_lyudmi_obezyanam_ne_khvataet_rabochey_pamyati

@ Если шимпанзе из Боссу не научился колоть орехи до 5 лет, то не научится уже никогда. @

У человека предельный, срок увеличен до 8 лет.

-

Но вообще, орудийная деятельность в форме использования предметов для достижения определённых целей есть уже у обезьян (ужение термитов веточками, колка орехов камнями... Действия с непонятной целью, когда (точно не помню) то ли палками по дереву стучали, то ли камни в него кидали... Ну и колка камней у Капуцинов, кажется, тоже не пойми зачем) Речи ни у кого из них нет в принципе, ибо об отсутствии связи между сознательной передачей информации и издаванием звуков есть только у людей. Лично для себя пока что я принял гипотезу, согласно которой разум вообще и речь в частности возникли как инструмент обслуживания отношений внутри коллектива homo. Скажем, как только человек научился при принятии решения учитывать информацию более чем о двух-трёх других людях, сразу появилась возможность изготовления одних орудий при помощи других - ну просто человек научился мысленно оперировать более чем одним - двумя предметами одновременно. Драйвером всего этого был именно социальный (или мне ещё нравится - маккиавелиев) интеллект. Речь возникла сразу же после того, как появилась возможность произвольного порождения звуков. Когда звук - это не просто продукт физиологического состояния, но сознательное информирование о чём-то. Ну когда он гавкнул не просто потому, что его что-то разозлило, а чтобы сообщить окружающим или кому-то конкретно, что вон там появились конкуренты...

- Ссылка не работет, хорошо бы поправить, потому что видео заслуживает того.

- Статье в примечаниях явно не хватает ссылки на вот этот материал здесь на элементах: https://elementy.ru/novosti_nauki/430954/Chtoby_stat_lyudmi_

Потому что хоть и не полностью подтверждает, но эксперимент явно усиливает эту гипотезу.

- В гипотезу я, конечно, верю, но можно было бы попробовать сделать контроль ещё и пытаясь подавить внутренний диалог. Потому что человек, привыкший все вербализовать, мог даже незаметно для себя проговаривать что ему нужно сделать с этими плоскогубцами и этим смазать эффект. Тоесть по хорошему ему должны были инструкцию не объяснять, а показывать, и, например, включать на большой громкости знакомую ему музыку на родном для него языке (отдел один, по моему опыту, даже не подпевание песни, а просто её активное слушание другие речевые функции забивает). Впрочем, если будет хорошая отдача от статьи может они потом расширять и углубят исследование.

Необходимо учитывать. Принцип соответствия основных этапов развития речи -

Последовательность основных этапов естественного развития речи ребенка, которая проявляется до этапа развития речи в связи с изучением родного языка в школе, может соответствовать хронологической последовательности этапов формирования и развития речи человечества.

Сложилась КУЛЬТУРА КАК СТРУКТУРНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ и поэтому необходимо учитывать - Принцип соответствия уровней восприятия субъективного мира и новых потребностей с очередным этапом развития речи и роста рабочей памяти.

http://www.zooton.net/ind1503.html

С учетом этих принципов, для конкретного ключевого события в культурной эволюции человечества возможно определить конкретный этап развития речи и его содержание, сопоставив основные характеристики пирамид:

- уровней восприятия на модели субъективного мира человека;

- потребностей по А. Маслоу;

- потребностей по Ю. Павлову.

С учетом соответствующего роста рабочей памяти.

Ключевое значение имеет объем кратковременной памяти, измеряемый количеством идей или концепций, с которыми «исполнительный компонент» рабочей памяти может работать одновременно. Эту важнейшую характеристику рабочей памяти называют short-term working memory capacity (ST-WMC). Многочисленные эксперименты показали, что у человека ST-WMC ≈ 7 (хотя некоторые исследователи склоняются к более низким оценкам, порядка 4-5). Большинство животных не может обдумывать комплексно, как часть единой логической операции, более одной, максимум двух идей (ST-WMC ≤ 2).

Животное использует в оценке результата своего поведения лишь УЗКИЙ КОНКРЕТНЫЙ ОПЫТ своих собственных отношений со средой или, возможно, в особых случаях — опыт особей, с которыми оно непосредственно контактирует. Человек же БЛАГОДАРЯ РЕЧИ может использовать ШИРОКИЙ ОПЫТ всего общества, опыт поколений.

Появление системы специфически человеческих образований, являющихся трансформированными единицами общественного опыта (человечества) позволяет нам осознавать, что именно 100 тысяч лет назад (В Южной Африке ВПЕРВЫЕ, БЛАГОДАРЯ РЕЧИ, ПОЯВЛЯЕТСЯ мастерская по производству красок https://elementy.ru/novosti_nauki/431693/V_Yuzhnoy_Afrike_na

Речь первобытных владельцев каменных и костяных инструментов для изготовления красок соответствует этапу развития речи ребенка, который начинается с 3 лет (иногда с 2,5 лет) до 4 лет

http://www.zooton.net/ind1503.html

Последние новости

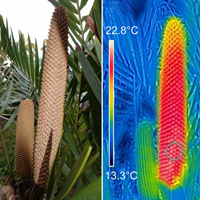

Недавнее исследование отпечатков мозга на черепных коробках ранних представителей людей говорит о том, что рост мозга начался раньше, чем его структурные перестройки (M. S. Ponce de León et al., 2021. The primitive brain of early Homo). Эти перестройки связаны, по-видимому, с реорганизацией отделов, отвечающих за социальные функции, орудийную и языковую деятельность человека. Они начались, судя по изученным черепам, 1,5–1,7 млн лет назад. Теперь ученые доказывают наличие общей нейронной основы для манипуляции орудиями и построения сложных синтаксических структур. Оба этих вывода поддерживают гипотезу о происхождении языка в связи со становлением орудийной деятельности. Рисунок с сайта the-scientist.com