Палеопротеомика связала экспансию степняков в раннем бронзовом веке с развитием животноводства

Многие факты свидетельствуют в пользу того, что в раннем бронзовом веке (примерно 3300–2500 годы до н. э.) причерноморско-каспийские степняки, родственные создателям так называемой ямной культуры, расселились на огромных территориях от Западной Европы до Алтая и Монголии, распространив повсюду свои гены и культурное наследие. Эта гипотеза согласуется с данными археологии и палеогенетики, а теперь свой вклад начала вносить палеопротеомика. Изучение остатков белковых молекул в зубном камне древних степняков показало, что в раннем бронзовом веке в их рацион прочно вошло молоко домашних животных: овец, коров, коз и лошадей. Не исключено, что такое обогащение рациона способствовало экспансии степняков наряду с развитым коневодством и использованием колесных фургонов на конной тяге.

«Элементы» уже рассказывали о том, как палеогенетические данные подкрепили догадки историков о масштабной экспансии причерноморско-каспийских степняков, близких к создателям ямной культуры, в Западную Европу и Центральную Азию в III тысячелетии до н. э. (см.: Палеогенетика подтвердила важный вклад причерноморско-каспийских степняков в формирование генофонда европейцев, «Элементы», 14.06.2015). Многие специалисты связывают эту экспансию с распространением индоевропейских языков — идея правдоподобная, хотя и труднодоказуемая.

Одной из главных причин степной экспансии предположительно было широкое использование ямниками колесных повозок на конной тяге. Это должно было резко повысить мобильность степных популяций. Остатки повозок и упряжи, а также лошадиные кости встречаются в захоронениях ямников. Однако наличие у ямников именно домашних лошадей пока не считается строго доказанным. Теоретически кости могли принадлежать и диким лошадям, добытым на охоте, а в повозки могли запрягать, скажем, быков.

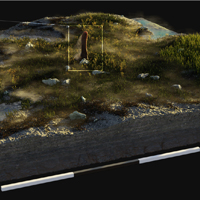

Рис. 2. Реконструкция повозки среднего бронзового века (вторая половина третьего тысячелетия до н. э.). Рисунок из статьи N. Shishlina et al., 2015. Остатки повозки были найдены при раскопках погребения в местонахождении Улан IV, находящемся в Ростовской области. Погребение относится к так называемой катакомбной культуре, которая сменила ямную культуру в Причерноморье и к северу от Кавказа. Catacomb culture wagons of the Eurasian steppes

Свою роль в усилении степной цивилизации предположительно сыграло также обогащение рациона за счет роста потребления молочных продуктов. Это тоже, как и колесный транспорт, указывает на более эффективное и разностороннее использование домашних животных (см.: Secondary products revolution).

Об употреблении в пищу молока можно судить по остаткам липидов на керамике (S. Mileto et al., 2018. Differing modes of animal exploitation in North-Pontic Eneolithic and Bronze Age Societies). Еще один многообещающий подход связан с анализом фрагментов белковых молекул, сохраняющихся в зубном камне — так называемая палеопротеомика (см. Paleoproteomics). Именно этот подход использован в статье международного коллектива историков, археологов, антропологов и молекулярных биологов, опубликованной недавно в журнале Nature.

Изученный материал происходит из археологических коллекций Самарского государственного социально-педагогического университета и Института экологии растений и животных в Екатеринбурге. Протеомный анализ проводился в Институте истории человечества в Йене (Max Planck Institute for the Science of Human History). Авторы изучили образцы зубного камня обитателей причерноморско-каспийских степей, живших в три последовательные эпохи. Самые древние образцы относятся к энеолиту (4600–3300 годы до н. э.), вторая по древности выборка соответствует раннему бронзовому веку (3300–2500 годы до н. э.), третья — среднему и отчасти позднему бронзовому веку (2500–1700 годы до н. э.). Большинство (87%) изученных образцов оказались пригодными для палеопротеомного анализа: в них обнаружились остатки древних белков, характерных для человеческой ротовой полости.

Основные результаты суммированы на рис. 1.

В энеолитических образцах (4600–3300 годы до н. э., рис. 1, а) молочные белки отсутствуют. Лишь в одном образце из Хвалынска обнаружены два пептида, идентичные фрагментам коровьего белка молочной сыворотки — α-S1-казеина (серая овечка на рис. 1, а). Авторы, однако, не считают это строгим доказательством того, что молочные продукты действительно входили в рацион данного индивида. Дело в том, что в образце отсутствуют другие молочные белки, включая β-лактоглобулин, который обычно сохраняется лучше, чем казеин. Не исключено, что этот казеин — просто-напросто результат современного загрязнения. Проверить это трудно. Древние белки в принципе можно отличить от современных по степени дезамидирования, но два казеиновых пептида из зубного камня энеолитического хвалынца содержат лишь один аминокислотный остаток, который в принципе может быть дезамидирован.

В дополнение к индивидам из Поволжья (рис. 1, а) авторы изучили два энеолитических образца из местонахождения Ботай в северном Казахстане (см. Ботайская культура). В этом местонахождении найдено много лошадиных костей, а анализ липидов в древней керамике вроде бы показал, что ботайцы доили кобыл уже 5500 лет назад. Правда, палеогенетики недавно выяснили, что ботайские кони генетически ближе к лошади Пржевальского, чем к современным домашним лошадям, и не являются предками последних. По-видимому, это была отдельная, очень ранняя попытка одомашнивания дикой лошади. Есть даже мнение (с которым согласны не все специалисты), что современные лошади Пржевальского — это одичавшие потомки лошадей, некогда прирученных ботайцами (C. Gaunitz et al., 2018. Ancient genomes revisit the ancestry of domestic and Przewalski’s horses). Так или иначе, в зубном камне двух ботайцев никаких следов кобыльего (и любого другого) молока обнаружить не удалось, хотя в целом сохранность белков в образцах хорошая. Нужно иметь в виду, что белки в зубном камне позволяют судить об употреблении в пищу молочных продуктов конкретными индивидами, тогда как липиды в керамике — лишь о том, что популяция в принципе имела дело с молоком.

Таким образом, в энеолите систематическое употребление в пищу молочных продуктов, по-видимому, не было характерно для степных жителей. Кстати, судя по распределению археологических памятников, в те времена они жили в основном по берегам крупных рек, а не в открытой сухой степи.

Для раннего бронзового века (3300–2500 годы до н. э., рис. 1, b) картина получилась совершенно другая. В подавляющем большинстве образцов обнаружились фрагменты разнообразных молочных белков. Во ряде случаев по аминокислотной последовательности пептидов удалось определить вид или более крупную таксономическую группу, к которой принадлежали дойные животные. Выяснилось, что степняки раннего бронзового века широко использовали молоко жвачных: коров, овец и коз. Кроме того, два индивида из местонахождения Кривянский IX в Ростовской области помимо молока жвачных употребляли также и кобылье. Это можно считать надежным доказательством того, что у степняков тогда уже были домашние лошади.

В раннем бронзовом веке люди стали активно осваивать открытую степь, а приречные энеолитические поселения запустели. Не исключено, что жизнь в открытой степи стала возможной именно благодаря одомашниванию лошади. Зимой лошади эффективно вскрывали снеговой покров (см. Тебенёвка), тем самым, возможно, помогая прокормиться заодно и жвачным (W. T. T. Taylor et al., 2020. Early Pastoral Economies and Herding Transitions in Eastern Eurasia).

В среднем и позднем бронзовом веке (2500–1700 годы до н. э., рис. 1, с) восточноевропейские степняки, судя по белкам в их зубном камне, молоко отнюдь не разлюбили. По крайней мере молоко жвачных: следы кобыльего молока в образцах этого возраста не обнаружены. В каком виде они его употребляли — в сыром или в виде кисломолочных продуктов с пониженным содержанием лактозы — по зубному камню не скажешь. Второй вариант представляется более вероятным, учитывая, что, по данным палеогенетики, гены переносимости лактозы не получили распространения у степняков (см.: Ген переносимости лактозы распространился среди европейцев за последние три тысячи лет, «Элементы», 08.09.2020).

Таким образом, исследование показало, что в начале бронзового века восточноевропейские степняки, во-первых, стали есть много молочных продуктов, во-вторых, к этому времени они уже точно одомашнили лошадь. Возможно, они даже были первыми, кто это сделал, поскольку данные по ботайской культуре остаются дискуссионными. Полученные результаты хорошо согласуются с идеей «революции вторичных продуктов» (Secondary products revolution), согласно которой важной предпосылкой степной экспансии был рост эффективности использования домашних животных, от которых стали систематически получать не только «первичные», невозобновляемые продукты (мясо и шкуры), но и «вторичные» возобновляемые (молоко и тягловую силу).

Источник: Shevan Wilkin, Alicia Ventresca Miller, Ricardo Fernandes, Robert Spengler, William T.-T. Taylor, Dorcas R. Brown, David Reich, Douglas J. Kennett, Brendan J. Culleton, Laura Kunz, Claudia Fortes, Aleksandra Kitova, Pavel Kuznetsov, Andrey Epimakhov, Victor F. Zaibert, Alan K. Outram, Egor Kitov, Aleksandr Khokhlov, David Anthony & Nicole Boivin. Dairying enabled Early Bronze Age Yamnaya steppe expansions // Nature. 2021. DOI: 10.1038/s41586-021-03798-4.

См. также:

Палеогенетика подтвердила важный вклад причерноморско-каспийских степняков в формирование генофонда европейцев, «Элементы», 14.06.2015.

-

"Не исключено, что жизнь в открытой степи стала возможной именно благодаря одомашниванию лошади". Где-то читал, что североамериканские прерии начали заселяться только после того, как у индейцев появились лошади. До этого пешие охотники не могли поспеть за стадами бизонов и жили у речных бродов, где можно было подкараулить стада на перекочёвке. Ну и материалы для постройки жилища-типи тоже надо было как-то транспортировать, на своём горбу и на собачьей волокуше много не увезёшь... Хотя для кочевников Евразии это менее актуально - они могди использовать быков и ослов.

-

У речных бродов люди селились вообще всегда. По описания охоты, они охотились в степях. Загоняли со скал, итд.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bison_hunting

Working on foot, a few groups of Native Americans at times used fires to channel an entire herd of buffalo over a cliff, killing far more than they could use.

In the dog days, the women of a Blackfoot camp made a curved fence of travois' tied together, front end up. Runners drove the game towards the enclosure, where hunters waited with lances as well as bows and arrows.

Before the introduction of horses, bison were herded into large chutes made of rocks and willow branches and trapped in a corral called a buffalo pound and then slaughtered or stampeded over cliffs, called buffalo jumps. Both pound and jump archaeological sites are found in several places in the U.S. and Canada. In the case of a jump, large groups of people would herd the bison for several miles, forcing them into a stampede that drove the herd over a cliff.

Там же в прериях сжигали траву, чтоб там росла камас, которую выкапывали и по 2 дня жарили в огне https://ru.wikipedia.org/wiki/Камассия

-

И ещё: это вот сейчас хорошо - кинул молоко в холодильник, и оно там стоит... А какое-нибудь (ультра)пастеризованное (и запечатанное) можно и в тепле держать... Тогда же холодильники были в дефиците, а потому хранить "запас" молока (в исходном виде) не у всех получилось бы... Или я чего путаю?.. :з

-

Ну, первое что приходит в голову - запас "хранили" в животном. Когда было нужно - можно надоить. Всё групповое - людей голодных всегда хватает, в большом стаде наверняка у той или иной кобылы / коровы молоко есть, и т.п. Это так, с дивана.

-

Ну, первое что приходит в голову - запас "хранили" в животном.

Если не подоить (современную) дойную коровку вовремя, то хорошим это не закончится. Мастит, сепсис и всё такое. :)

В принципе, я не против свежего молока. Но мне думается, что к ферментации молока пришли довольно быстро (как способу хранения). Предки были не глупее нас с вами... :)

И противопоставление "свежее" vs "ферментированное" выглядит как-то излишне надуманным. :з

-

использованием колесных фургонов на конной тягеВот это ошибка, не было у ямников конной тяги, они запрягали быков.

с развитым коневодствомРазвитого коневодства у ямников тоже не было, всё их стадо состояло из овец, быков, коров, коз. Кони у них встречались редко, за небольшими локальными исключениями, в остальном скорее всего дикие лошади.

Все это появилось позднее ямной культуры, скорее всего начиная с абашевской и бабинской культур и широко представлено в синташтинской культуре.

Молоко кстати могли доить не для того чтобы употреблять его в пищу, а чтобы кормить им молодняк домашних животных. Давно уже сказано что ботайцы не имели домашних лошадей, теперь доказано что они не употребляли их молока, что говорит о том что они отлавливали диких кобылиц и пытались их доить для кормежки отловленных же диких жеребят которых растили на мясо. Это так сказать 0 стадия начала приручения, которое у ботайцев не получилось, скорее всего они это подсмотрели у своих западных соседей.

Не исключено, что жизнь в открытой степи стала возможной именно благодаря одомашниванию лошади.Так вот, в ямной культуре все лошади-то как раз найдены на редких поселениях, которые разведением или отловом лошадей занимались еще в энеолите. У степных ямников лошадей практически не было.

Таким образом, исследование показало, что в начале бронзового века восточноевропейские степняки, ... к этому времени они уже точно одомашнили лошадь.Вот что понимать под одомашниванием, лошадь в это время очень редка, для чего она могла использоваться не понятно, в повозки она не запрягалась или ее только пытались запрячь, для молока она не использовалась, никакой верховой езды даже близко не существовало. Так что это скорее всего время начала одомашнивания, с мясной направленностью. Полностью одомашнили лошадь уже только в средне-позднем бронзовом веке (со степью уже не связанная) как упряжное животное, причем, она была маленькой, специально для нее была изобретена колесница.

-

Простите неужели ТОЛЬКО повозки позволили ямникам и их потомкам "пройтись катком" от Испании до Индии ?

-

А ямники и не прокатывались, они по всей видимости так и остались сидеть в степи. Прокатилась некая популяция близкая ямникам, но не ямники. Их мы видим у шнуровиков, вот она "прошлась катком" от Испании до Индии. И в момент когда началась эта экспансия телеги уже были заимствованы соседями в результате обычного заимствования технологий соседями.

Все дело не в каком-то одном изобретении, а в том что индоевропейцы их совершали на протяжении тысяч лет всегда опережая соседние народы на сотни лет. -

-

-

Не фантазируй неправдой. Ты просто обманываешь. Практически все синташтинские лошади имели в холке от 128 до 144 см (в Великобритании это всё считается пони), причем смещены были к нижнему краю, исключения были редки. Ты просто взял какой-то редкий поздний выброс и привел чтобы обмануть.

Твой бред обманщика про то что верховая езда появилась раньше чем колесницы просто позорен. Ты и по Чечушкову обманываешь, поскольку там под ранними понимаются cal. 1890–1774 BCE, что заведомо позже на 3 века чем датировки колесничных лошадей. Ранние они в том что обычно начало верховой езды относят к 1600-1500 году до н.э., но то что эта пара колесничных лошадей использовалась также для верховой езды это только чисто гипотеза, похоронены они были по традициям чемпионской упряжки как описано в Ригведе.

Древние белки в принципе можно отличить от современных по степени дезамидирования, но два казеиновых пептида из зубного камня энеолитического хвалынца содержат лишь один аминокислотный остаток, который в принципе может быть дезамидирован.Один такой аминокислотный остаток в каждой молекуле пептида. Но молекул‑то таких в образце много. Теоретически долю дезамидированнных молекул всё же можно определить. Видимо, это оказалось слишком сложным на практике.

Последние новости

Рис. 1. Происхождение образцов зубного камня с сохранившимися древними белками. a — энеолит (4600–3300 годы до н. э.), b — ранний бронзовый век (3300–2500 годы до н. э.), c — средний и поздний бронзовый век (2500–1700 годы до н. э.). Овечки и лошадки обозначают присутствие образцов с молочными белками, соответственно, жвачных (овец, коров, коз) и лошадей. Светло-серая овечка соответствует единственному энеолитическому образцу, в котором нашлись остатки коровьего α-S1-казеина, но нет других молочных белков, которые сохраняются лучше, чем казеин, так что факт употребления этим индивидом коровьего молока нельзя считать доказанным. Для каждого местонахождения указано число индивидов с молочными белками в зубном камне и общее количество образцов с сохранившимися древними белками. Изображение из обсуждаемой статьи в Nature