Ген переносимости лактозы распространился среди европейцев за последние три тысячи лет

После появления молочного животноводства у жителей некоторых областей Европы, Африки и Ближнего Востока распространились мутации, позволяющие взрослым людям усваивать молочный сахар лактозу. Это считают классическим примером коэволюции генов и культуры. В данном случае культурная инновация (животноводство в сочетании с обычаем пить сырое молоко) дала селективное преимущество индивидам, у которых синтез фермента лактазы не прекращался по окончании периода грудного вскармливания. Анализ геномов европейцев бронзового века и раннего средневековья показал, что 3–4 тысячи лет назад переносимость лактозы в Западной Европе еще была редким признаком, который быстро распространился в последующие эпохи. У восточноевропейских степняков, живших чуть раньше (4–6 тысяч лет назад), этот признак вовсе не встречался или встречался крайне редко. Новые данные указывают на исключительно сильный отбор в пользу аллеля переносимости лактозы, действовавший в течение последних трех тысячелетий, и ставят под сомнение гипотезу о том, что этот аллель был привнесен в Западную Европу с востока в результате миграции степняков.

Млекопитающие обычно производят фермент лактазу только пока пьют материнское молоко. После этого фермент становится ненужным, и экспрессия гена лактазы (LCT) подавляется. Так было изначально и у людей. Однако в некоторых человеческих популяциях, практикующих молочное животноводство и питье сырого молока (в кисломолочных продуктах лактозы мало), под действием отбора, направляемого этой культурной традицией (см. Dual inheritance theory), распространились мутантные варианты (аллели) регуляторных участков ДНК, ответственных за прекращение синтеза лактазы с возрастом. У носителей таких мутаций лактаза производится всю жизнь, и поэтому они могут пить молоко в зрелом возрасте, не испытывая проблем с пищеварением (см.: Непереносимость лактозы). Интересно, что эволюция переносимости лактозы шла независимо в разных популяциях: у африканских, европейских и ближневосточных скотоводов распространились разные мутации с одним и тем же фенотипическим эффектом (N. S. Enattah et al., 2008. Independent Introduction of Two Lactase-Persistence Alleles into Human Populations Reflects Different History of Adaptation to Milk Culture).

Самый распространенный аллель, отвечающий за переносимость лактозы у европейцев, называется rs4988235-A. Ранее было показано, что он достиг значительной частоты не сразу после появления в Европе молочного животноводства (на юго-востоке Европы это произошло еще в раннем неолите, 8–9 тысяч лет назад), а существенно позже — в бронзовом и железном веках. Высказывалось предположение, что ключевую роль в распространении аллеля в западноевропейском генофонде могли сыграть степняки из Черноморско-Каспийского региона, которые начали мигрировать в западном направлении около 5 тысяч лет назад (см.: Палеогенетика подтвердила важный вклад причерноморско-каспийских степняков в формирование генофонда европейцев, «Элементы», 14.06.2015).

Большой международный исследовательский коллектив сообщил в журнале Current Biology о новых палеогенетических данных, проливающих свет на историю аллеля rs4988235-A в Европе. Авторам удалось выделить ДНК из костей 14 воинов бронзового века, павших в битве в долине реки Толлензе на севере Германии. Эта битва, произошедшая примерно в XIII веке до н. э., — самое древнее крупное сражение в европейской истории, известное науке. К некоторому удивлению ученых, два воина из 14 оказались женщинами.

Сравнение геномов не выявило у воинов какой-либо популяционной структуры. Это значит, что все 14 индивидов, скорее всего, происходили из одной и той же популяции, которая генетически почти не отличалась от современного населения Центральной и Северной Европы. Этот результат противоречит высказывавшейся ранее версии, что в битве при Толлензе местные жители сошлись с пришельцами из далеких краев (может быть, с юга или юго-востока Европы).

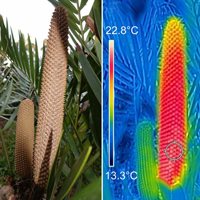

Частота встречаемости аллеля переносимости лактозы (rs4988235-A) у древних воинов оказалась низкой: всего лишь 7,1% (два из 14 индивидов гетерозиготны по этому аллелю, см. рис. 1). Примерно такая же картина наблюдается у людей раннего бронзового века из Мокринского некрополя в Сербии (2100–1700 годы до н. э.), которых палеогенетики изучили ранее, а также у других европейских популяций сравнимого возраста, по которым есть палеогенетические данные (как правило, более скудные, чем по Толлензе и Мокрину). Для европейского бронзового века самая высокая частота встречаемости rs4988235-A (29%) отмечена у 34 индивидов из пещеры Лихтенштейн в Германии, которые были там похоронены спустя 300–400 лет после битвы при Толлензе.

В последующие эпохи частота встречаемости аллеля переносимости лактозы, судя по всему, быстро росла. У восьми индивидов из Латвии, живших в VI–VIII веках до н. э., она составляет 57%. Такая же частота наблюдается в раннесредневековой выборке из Баварии (21 индивид, около 500 года н. э.) Наконец, у 13 индивидов североевропейского происхождения с раннесредневекового кладбища в Венгрии аллель переносимости лактозы встречается с частотой 73%, примерно как у современных жителей северной Европы.

Таким образом, уже в раннем бронзовом веке частота встречаемости rs4988235-A в некоторых районах Европы была достаточно высокой, чтобы аллель можно было обнаружить в небольших археологических выборках. Однако она тогда еще была намного ниже значений, характерных для более поздних периодов и для современных европейцев.

Такая картина согласуется с предположением о том, что отбор начал поддерживать аллель переносимости лактозы еще в неолите и продолжал это делать в бронзовом веке и позднее. Здесь нужно учитывать, что частота мутации, на которую непрерывно действует положительный отбор одной и той же силы, растет по сигмоидальной траектории: сначала очень медленно, потом всё быстрее, потом опять медленнее (рост частоты замедляется по мере приближения к 100%). По-видимому, самый быстрый рост частоты встречаемости аллеля rs4988235-A в Европе пришелся на период от бронзового века до раннего средневековья (примерно от 4000 до 1500 лет назад). Однако это не значит, что в указанный период отбор в пользу аллеля был сильнее, чем в предшествующие и последующие эпохи. Просто сигмоидальная кривая так устроена, что у нее есть участок наиболее быстрого роста. Но это всё же значит, что отбор в течение последних трех-четырех тысячелетий продолжал работать и был очень силен. Коэффициент отбора (см. Selection coefficient) в пользу аллеля rs4988235-A, по оценке авторов, был около 0,06 (шестипроцентное селективное преимущество аллеля переносимости лактозы над конкурирующим аллелем непереносимости). Это соответствует очень сильному отбору.

Авторы определили у исследованных воинов бронзового века аллельное состояние еще 440 «фенотипически информативных» локусов, в том числе влияющих на иммунитет и пигментацию кожи и волос. Ни для одного из них не удалось обнаружить признаков сильного отбора, действовавшего на европейцев в последние 3200 лет (от битвы при Толлензе до современности). Признаки хоть какого-то отбора обнаружились лишь для одного аллеля, связанного с врожденным иммунитетом. Таким образом, недавний сильный отбор в пользу аллеля переносимости лактозы у европейцев — это особый случай. По другим моногенным признакам у европейцев в последние три тысячи лет такого сильного отбора не было.

Выше упоминалась гипотеза, согласно которой аллель rs4988235-A был привнесен в Западную Европу степняками — мигрантами из Черноморско-Каспийского региона. Эта гипотеза была основана не на прямом подсчете частоты встречаемости аллеля у древних степняков, а на косвенных оценках, полученных при помощи сложных статистических методов (M. E. Allentoft et al., 2015. Population genomics of Bronze Age Eurasia). Эти методы могут давать неверные результаты для локусов, на которые недавно действовал сильный отбор. Авторы проверили гипотезу более прямолинейным и надежным способом, определив аллельное состояние локуса rs4988235 у 37 индивидов, похороненных в курганах в восточноевропейских степях в энеолите и бронзовом веке (4000–2300 годы до н. э.; точки внутри темного овала на рис. 1). Аллеля переносимости лактозы не оказалось ни у кого из 37 степняков.

Таким образом, результаты не подтвердили идею о значительной роли степных мигрантов в быстром распространении переносимости лактозы в Западной Европе. Тем более, что воины, павшие в битве при Толлензе 3300 лет назад, генетически почти неотличимы от современных жителей региона. При этом переносимость лактозы у первых встречалась гораздо реже, чем у вторых. То же самое справедливо и для людей бронзового века из Сербии.

Все это говорит о том, что быстрое распространение аллеля rs4988235-A в течение трех последних тысячелетий определялось именно отбором, а не миграциями. Иными словами, люди, способные пить молоко без ущерба для здоровья, имели сильное репродуктивное преимущество, то есть оставляли значительно больше жизнеспособных потомков, чем те, у кого от молока возникали проблемы с пищеварением. В принципе и раньше было понятно, что такой отбор был. Новое исследование добавило две важные детали: во-первых, оно показало, что отбор был очень сильным, во-вторых — что он продолжался вплоть до недавнего времени, как минимум до средневековья.

Но чем было обусловлено селективное преимущество людей, способных пить молоко без вредных последствий? Ранее разными авторами было предложено несколько гипотез. Самое очевидное соображение состоит в том, что молоко — весьма питательный продукт, а в старину люди редко страдали от избытка калорий. Впрочем, если вместо молока есть простоквашу или сыр, то проблема непереносимости лактозы во многом снимается. Молоко также могло сглаживать проблемы, связанные с недостатком кальция у людей, в чьей диете не хватало витамина D и которые к тому же жили в высоких широтах, где мало возможностей для «фотосинтетического» производства этого витамина под действием ультрафиолетового излучения. Кроме того, есть данные, что употребление молока может менять выгодным для человека образом состав кишечной микробиоты, снижать риск диареи в голодные времена и даже сглаживать симптомы малярии. Наконец, пить молоко могло быть полезно просто потому, что это было питьё, сравнительно мало зараженное всевозможными патогенами — в отличие от той не всегда чистой воды, которую, наверное, приходилось пить европейцам в старину.

По мнению авторов, их данные лучше всего согласуются именно с последней версией. Ведь они показали, что сильный отбор в пользу переносимости лактозы продолжал действовать в течение последних трех тысячелетий. В это время плотность европейского населения быстро росла, что вряд ли способствовало улучшению качества питьевой воды и снижению риска кишечных инфекций.

Кроме того, нужно помнить, что процесс генно-культурной коэволюции может быть самоподдерживающимся (см.: Коэволюция мозга и культуры — вероятный механизм становления человеческого разума, «Элементы», 25.05.2020). Чем выше становилась частота встречаемости аллеля rs4988235-A, тем больше людей могли пить молоко, не опасаясь последствий. В результате такое пищевое поведение становилось все более привычным и распространенным. Молодежь копировала старших, а отказываться от молока, когда все кругом его пьют, становилось труднее. Таким образом, биологическая и культурная эволюция могли подстегивать друг друга: рост частоты аллеля способствовал распространению культурной традиции, которая, в свою очередь, способствовала дальнейшему отбору на переносимость лактозы.

Источник: J. Burger, V. Link, J. Blöcher et al. Low Prevalence of Lactase Persistence in Bronze Age Europe Indicates Ongoing Strong Selection over the Last 3,000 Years // Current Biology. 2020. DOI: 10.1016/j.cub.2020.08.033.

См. также:

Палеогенетика подтвердила важный вклад причерноморско-каспийских степняков в формирование генофонда европейцев, «Элементы», 14.06.2015.

-

Сравнение геномов не выявило у воинов какой-либо популяционной структуры.

Вот этот вывод очень сильно недоказан, противоречив и поставлен под сомнение. Примерно для 4 образцов он гарантированно ошибочен, ясно показано что они гарантированно не входят в их гипотетическую неструктурированную популяцию, но они об этом умолчали. Эти люди гарантированно пришельцы из далеких краев, о чем они позорно умолчали.

Найденные люди из Толлензской битвы в основном принадлежат проигравшей стороне, и показано, что они в основном не имеют Восточно Европейских/степных корней. По митоДНК они вообще все, кроме одного-двух, местные неолитчики. По Y 9 из 15 тоже местного неолитического происхождения. Так что они не индоевропейского происхождения, но вероятно уже говорившие на индоевропейском языке. Надо сказать что это исчезнувшие люди, они не дадут потомков. Генетически они полностью заместятся.

Там есть один образец гарантированно индоевропец происхождением из Восточной Европы и из КШК, он катастрофически отличается от остальных, так вот у него как раз ген толерантности к лактозе есть. Остальные люди там это точно не потомки КШК.

Из Мокрина некрополя люди вообще не имеют отношения к индоевропейцам, это по существу неолитическое население, эти люди просто напросто исчезнут и будут заменены индоевропейцами.

Поэтому, их анализ ошибочен, дело в том что они гарантированно взяли те популяции где не могло быть гена толерантности к лактозе, поскольку это местное неолитическое население которое вымирало, но еще не было замещено индоевропейцами. То есть, они просто показали что неолитические фермеры не имеют отношения к гену толерантности к лактозе, но ни чего не показали об его распространенности в индоевропейских популяциях.

Вообще, статья этих авторов крайне плохая и убогая, никаких описаний образцов она не дает. В общем, позор, а не исследование.-

Эти люди гарантированно пришельцы из далеких краев, о чем они позорно умолчали.

Без источников это, увы, порожняк. В век интернета критически важно писать, откуда вы это взяли.

В дальнейшем вы делаете фокус на гаплогруппах, что выдаёт дилетантизм. Мы же не вопросами престолонаследия и поисками истинного царя здесь занимаемся. К чему тут вообще гаплогруппы, особенно, ха-ха, митохондриальные?Надо сказать что это исчезнувшие люди, они не дадут потомков. Генетически они полностью заместятся.

С какого перепугу? Что, победители женщинами побеждённых брезгуют? А в тех женщинах те же самые "исчезнувшие" гены, замечательно передающиеся всем потомкам. Кроме Y-хромосомы, но на той хромосоме генов кот наплакал.

Вообще, все современные И-Е народы замечательный контрпример. Они везде сохраняют "местный" фенотип. Если высокий блондинистый швед приедет в Армению и его потомки будут брать в жёны армянок, то выглядеть они уже на 4-5 поколение будут как армяне. А гаплотип будет северным. А если тот швед будет царём (как часто бывало с И-Е завоеваниями), то там полстраны будет со шведской гаплогруппой, но внешне всё равно армянами.эти люди просто напросто исчезнут и будут заменены индоевропейцами

Блин, даже в Германии сороковых какие-то евреи сохранились. А уж с индоевропейцами мы везде видим один и тот же шаблон - приезжие растворяются в местных генах, передавая только культуру. Замечательно выживают в популяции гены, поддержанные отбором и иногда культурой - неважно, местные ли, или индоевропейские (о чём и речь в статье).Вообще, статья этих авторов крайне плохая и убогая, никаких описаний образцов она не дает. В общем, позор, а не исследование.

Замечательная статья. Вообще, и так очевидно, что гены превосходно распространяются через границы этносов, если поддержаны отбором. В нашем случае ген явно очень полезный - люди траву зимой не едят, а через посредство коров очень даже. И с молоком это гораздо быстрее, чем возня с сырами.

Так что ген усваиваемости лактозы мог появиться где угодно - и всё равно распространится. Препятствием могли стать лишь строгие культурные запреты (вроде исламского неприятия свинины) - но это невозможно в то время и на такой большой территории. Статья лишь хорошо подтверждает это примерами, и даёт логичные выводы.-

Не несите ерунды, я написал факты известные из генетики, не только из митохондриальных и Y-гаплогрупп, но и из аутсомного анализа, изотопного анализа и археологии. Профан, про аутосомы хоть как-то написано в обзоре, а про однородительские маркеры в обзоре ничего не написано, вот я и несколько закрыл этот пробел, ничего в нем любительского нет, и если ты думаешь что однородительские маркеры это любительство, то ты полный профан. Однородительские маркеры приводятся в статье, но игнорируются, причем, они даже обманывают людей в их определении гаплогрупп, весь генетический мир поймал их на обмане. Зачем обманывать когда это так легко проверяется?

Там легко видно по аутосомам, и отчасти гаплогруппам, что эти люди вымерли, их аутосомы не соответствуют современным европейцам, или может они используют свои данные, а народу предоставили совсем другие? Потому что их результаты сейчас никто не может воспроизвести. В генетике всё проверяется всеми, все данные должны быть открыты, генетика полностью открытая наука и никто никому на слово не верит.

Я не собираюсь здесь устраивать научное исследование, потому что это только комментарий с выводами, вы же не предъявляете претензий к обзору что он не приводит никаких доказательств, он реально не приводит никаких доказательств, просто голые утверждения. Как и сама статья кстати. вы кроме пустой болтавни не привили ни слова доказательства.

Сама статья вызвала бурю критики из-за того что это действительно омерзительно неполная статья, все данные об образцах скрыты. На нее обрушилось масса критики от всего научного мира, так что авторы теперь скрываются, на вопросы не отвечают.

Тут важен даже не сам вывод об лактозной толерантности этих ученых, а сама статья и ее данные, некоторые даже называют ее худшей в истории палеогенетики.-

Вы всё время делаете какие-то громкие заявления про эту статью, но почему-то не подкрепляете их никакими пруфами.

> весь генетический мир поймал их на обмане

> статья вызвала бурю критики

> На нее обрушилось масса критики от всего научного мира

> некоторые даже называют ее худшей в истории палеогенетики

> ясно показано что они гарантированно не входят в их гипотетическую неструктурированную популяцию

Если за этими Вашими утверждениями стоит хоть что-то реальное - дать ссылки минутное дело.

Если же ссылок не будет - ну тогда, извините, это просто какой-то дикий троллинг и клевета.-

Какие именно пруфы вам нужны, есть форумы специалистов, твиттеры специалистов, статья новая, только что выпущенная, эта статья не прошла предварительного обсуждения, как это принято в научном генетическом мире, а была сразу выпущена в финальном виде.

>https://eurogenes.blogspot.com/2020/08/fascinating-stuff.html?commentPage=2

>https://eurogenes.blogspot.com/2020/09/warriors-from-at-least-two-different.html

>https://eurogenes.blogspot.com/2020/09/low-prevalence-of-lactase-persistence.html

>https://anthrogenica.com/showthread.php?21619-Who-fought-who-at-the-battle-of-the-Tollense-Valley

>Несмотря на то что эти авторы совершенно проигнорировали все необходимые аутосомные анализы, что является позорным, один они всё таки сделали и на котором четко отразили их "неструктурированную популяцию" и при этом показали образцы которые в нее не входят https://i.ibb.co/5cNh34g/Tollense-Mokrin-PCA.png, но о которых в тексте не написали ни слова.

Вы смотрите на обзор, даже не на сому статью. А профессионалы смотрят даже не на саму статью, а на данные этой статьи, они частично открыты. Профессионалы знают как должны писаться такие статьи, их уже написано сотни. Людям не находящимся в теме этого не понять.

-

-

-

-

Читаем внимательнее, именно убитые ну никак не дадут потомства. Как мертвая женщина родит ребенка? А вот живая женщина подобного происхождения и дала потомство от пришлого индоевропейца, это потомство вероятно унаследует ген переносимости к нашему времени. Речь идет именно о чистых людях Европы до заселения ее скотоводами, они были именно такими, со своими свойствами, часть из них видимо поубивали. Выжившие уже стали частью индоевропейцев Европы по аутосомам, культуре, языку, но сохраняя предковую гаплогруппу. Статья показывает именно положение до степняков, хотя и делает неверные выводы. Хотели опровергнуть, но только подтвердили.

Последние новости

Рис. 1. Местонахождения костей древних европейцев, из которых удалось выделить ДНК и установить наличие или отсутствие аллеля переносимости лактозы (rs4988235-A). Каждый кружочек соответствует одному индивиду. Красным цветом обозначен предковый аллель непереносимости лактозы, желтым — производный аллель, позволяющий взрослым людям пить молоко без ущерба для здоровья. Видно, что у людей, живших в Баварии около 500 года н. э., переносимость лактозы была уже широко распространена (как и у современных европейцев). Однако в популяциях бронзового века из северной Германии (Толлензе, около 1275 года до н. э.) и Сербии (Мокрин, 2100–1700 годы до н. э.) этот признак встречался редко. У еще более древних (4000–2300 годы до н. э.) степняков Восточной Европы он вообще не обнаружен. Рисунок из обсуждаемой статьи в Current Biology