Глубинные алмазы образуются из углерода органического происхождения

Австралийские ученые на основе результатов изотопных исследований пришли к выводу, что углерод, из которого состоят алмазы, образующиеся в переходной зоне мантии, имеет органическое происхождение. Авторы предполагают, что первичным источником углерода для глубинных алмазов были обогащенные органическим веществом морские осадочные отложения, затянутые в мантию погружающимися литосферными плитами. На глубине более 400 километров эти отложения были переработаны, а содержавшийся в них углерод вошел в состав алмазов, которые затем были вынесены к поверхности плюмами — восходящими потоками мантийного вещества.

Большинство алмазов приурочено к трубкам взрыва — вертикальным структурам, образовавшимся при прорыве обогащенного газовой составляющей мантийного расплава сквозь земную кору. Заполняющие трубки взрыва магматические породы — кимберлиты, лампроиты и лампрофиры — содержат большое количество ксенолитов (измененных обломков мантийных пород) — перидотитов и эклогитов, — к которым и приурочены алмазы.

В тектоническом плане алмазоносные трубки взрыва располагаются в зонах древней континентальной коры, расположенных над крупными областями мантии с аномально низкими скоростями прохождения поперечных (или сдвиговых) сейсмических волн — провинциями с низкой скоростью сдвига (LLSVP — Large low-shear-velocity provinces), которые еще называют суперплюмами (подробнее о суперплюмах см. новость Суперконтинентальные циклы синхронизированы с периодами активности суперплюмов, «Элементы», 10.01.2020). Ответвления суперплюмов — мантийные плюмы, — для которых тоже характерны пониженные скорости прохождения поперечных сейсмических волн, поднимаются вверх на тысячи километров, достигая нижней границы литосферы. Здесь в результате падения давления из мантийного расплава выделяется газовая фаза, и вскипающая магма прорывается на поверхность по ослабленным зонам, формируя трубки взрыва.

Минеральные и газово-жидкие включения в алмазах указывают на то, что подавляющее большинство из них образовались в верхней мантии на глубине от 150 до 300 км, а затем были вынесены на поверхность в составе мантийных ксенолитов. Но есть среди них небольшая группа — около одного процента от всех найденных алмазов, — которые, судя по составу включений, сформировались глубоко в недрах Земли, в переходной зоне мантии, расположенной на глубине от 410 до 660 км. Первые условно называют литосферными, а вторые — сублитосферными (или сверхглубинными континентальными).

Еще меньшая доля (существенно меньше одного процента от общего количества) алмазов находится в древней океанической литосфере, сохранившейся в офиолитовых комплексах по всему миру. Акцессорные алмазы в перидотитах офиолитовых поясов не представляют коммерческой ценности ввиду крошечных размеров и низкого качества, но чрезвычайно важны с научной точки зрения. Ранее ученые доказали, что такие океанические алмазы формировались на значительных глубинах, а наличие углеводородов в их газово-жидких включениях указывает на то, что на этих глубинах расплав уже содержал углерод, служивший источником вещества алмазов (см. новость Алмазы в перидотитах образовались из жидких и газообразных углеводородов переходной зоны мантии, «Элементы», 02.11.2017).

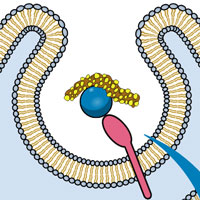

Рис. 2. Изотопный состав углерода алмазов трех генетических групп (а — литосферные континентальные; b —сверхглубинные континентальные; с — океанические), выраженный через показатель δ13C (в промилле). δ13C — отклонение изотопного отношения 13C/12C от сигнатуры стандартного образца PDB — белемнита мелового периода Belemnitella americana формации Peedee (см. Peedee Formation) в Южной Каролине. Розовым показаны алмазы из эклогитов; зеленым — алмазы из перидотитов; различными оттенками оранжевого и белым — сверхглубинные алмазы из месторождений Жуина-5 (Бразилия), Ягерсфонтейн и Монастырь (ЮАР), Сан-Луис (Бразилия) и Канкан (Гвинея), а также единичные сверхкрупные алмазы класса CLIPPIR (cores — ядра кристаллов; rims — краевые зоны); различными оттенками синего — океанические алмазы месторождения Рай-Из (Полярный Урал), Мирдирта (Албания) и Позанти-Карсанти (Турция). Серые вертикальные полосы — диапазоны изотопных значений: органического углерода (organic), мантийного углерода (mantle) и углерода карбонатных пород (carbonates). Рисунок из обсуждаемой статьи в Scientific Reports

Австралийские геологи из Школы наук о Земле и планетах Университета Кёртина в Перте решили по изотопным данным определить источник углерода, входящего в состав алмазов всех трех групп. Результаты показали, что литосферные, сверхглубинные континентальные и глубинные океанические алмазы характеризуются различным соотношением в их составе углерода органического и неорганического происхождения. При этом, что удивительно, больше всего органического углерода оказалось в двух глубинных разновидностях (рис. 2).

Если связь континентальных алмазов с плюмовым магматизмом очевидна, то для объяснения появления глубинных алмазов в океанической коре, сформировавшейся из материала верхней мантии, в разное время предлагали разные механизмы, такие как возвратный поток мантийного вещества, возникающий при опускании субдуцирующей плиты (S. Arai, 2013. Conversion of low-pressure chromitites to ultrahigh-pressure chromitites by deep recycling: A good inference) или мантийный апвеллинг (J. Yang et al., 2015. Diamond-bearing ophiolites and their geological occurrence).

Авторы обсуждаемого исследования выдвинули свою, альтернативную гипотезу. На примерах конкретных офиолитовых поясов они показали, что алмазы в них связаны не с классическими офиолитовыми последовательностями, которые представляют собой нормальную океаническую литосферу, сформированную на срединно-океанических хребтах, а с наложенными производными крупных магматических провинций (см. Large igneous province, LIP) или базальтами океанических островов (см. Ocean island basalt, OIB). Первые, как известно, формируются над суперплюмами, а вторые характерны для так называемых горячих точек, являющихся проекцией на поверхность восходящих мантийных плюмов (подробнее о крупных магматических провинциях см. новость В крупных магматических провинциях могло быть два источника магмы, «Элементы», 18.04.2018).

В качестве подтверждения своей гипотезы о связи океанических алмазов с плюмами исследователи приводят факты находок алмазов в двух местах современного океана — в районе Гавайских островов и у острова Малаита в юго-западной части океанического плато Онтонг-Ява. Обе эти точки связаны с мантийными плюмами. Алмазы здесь приурочены к мантийным ксенолитам, где они встречаются совместно с минералами сверхвысокого давления. Изотопные значения δ13C в них очень низкие — от −30 до −20‰, то есть такие же, как у древних океанических алмазов из офиолитовых поясов.

Интересно то, что возраст известных алмазоносных офиолитов (430, 395, 165, 125 и 95 млн лет) в целом совпадает с пиками активности океанических мантийных плюмов за последние 500 млн лет. Аналогичная корреляция прослеживается и между континентальными плюмами и алмазоносными кимберлитами (рис. 3).

Рис. 3. Пики активности мантийных плюмов — океанических (показаны голубым) и континентальных (показаны оранжевым). По вертикали — количество событий, по горизонтали — возраст в млн лет. Пунктирная линия — временное распределение алмазоносных кимберлитов, фиолетовые ромбы — находки океанических алмазов, фиолетовые ромбы с белой каймой — находки сверхглубоких континентальных алмазов, в том числе самого большого алмаза в мире «Куллинан». Рисунок из обсуждаемой статьи в Scientific Reports

Периодичность плюмовой активности авторы связывают с глобальной мантийной динамикой, вызванной суперконтинентальным циклом.

Отдельно авторы останавливаются на крайней неоднородности изотопных показателей сублитосферных алмазов. Значения δ13C в них колеблются от −30 до +3‰ (рис. 2). На первый взгляд при таком разбросе определенно говорить о каком–то одном источнике углерода вообще не приходится. Однако детальное изучение алмазов из бразильских месторождений Жуина-5 и Сан-Луис, а также фрагментов нескольких крупных алмазов класса CLIPPIR (эта аббревиатура расшифровывается как Cullinan-like tend to be large, inclusion-poor, relatively pure, irregularly shaped, and resorbed — «похожие на "Куллинан", крупные, практически без включений, относительно чистые, неправильной формы и со следами резорбции»; резорбцией называют процессы, меняющие форму кристалла после завершения его роста, — например, растворение) показало, что все они демонстрируют изотопную зональность с очень легкими органическими фракциями в ядре (δ13C от −28 до −20‰) и более тяжелым мантийным изотопным составом углерода по краям (δ13C от −15 до −5‰). Исключение составляют только алмазы месторождения Канкан с аномально тяжелым углеродом, объяснения которому авторы пока не нашли.

Основываясь на том, что ядра сверхглубинных континентальных алмазов имеют тот же изотопный состав, что и океанические алмазы, а также на том, что и те, и другие приурочены к местам плюмового магматизма, авторы предполагают, что алмазы этих двух групп имеют общее происхождение. Они сформировались из одного и того же органического углерода, затянутого в переходную зону мантии субдуцирующей плитой, а затем были вынесены к подножью литосферы мантийными плюмами.

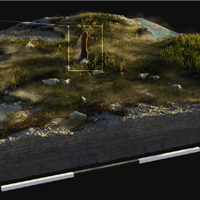

В случае тонкой океанической литосферы плюмы подходят близко к поверхности, и в ксенолитах горячих точек над плюмами оказываются практически неизмененные глубинные алмазы. Если же мантийный плюм упирается в мощную континентальную литосферу, алмазы продолжают свой рост в магматических очагах верхней мантии, где на более легкое по изотопному составу ядро нарастает оболочка из тяжелого углерода (рис. 4).

Рис. 4. Модель происхождения алмазов трех типов. Океанические и сверхглубинные континентальные алмазы (только ядра) образуются в переходной зоне мантии из субдуцированного органического углерода, а затем переносятся к основанию литосферы мантийными плюмами. Литосферные алмазы формируются в континентальной литосфере. Здесь же на ядра сублитосферных алмазов нарастают внешние каймы. Оранжевым и темно-зеленым показана континентальная литосфера (кора и верхняя часть мантии); синим — океаническая литосфера (кора и верхняя часть мантии), погружающаяся в мантию в зоне субдукции; желтым — переходная зона мантии; красным — мантийные плюмы; черные ромбы — алмазы, сформировавшиеся в переходной зоне мантии; белые ромбы — алмазы, сформировавшиеся в литосфере; черные ромбы с белой каймой — алмазы смешанного происхождения. Рисунок из обсуждаемой статьи в Scientific Reports

Это первая модель, которая связывает алмазы всех трех типов с единым процессом подъема мантийных плюмов. Она хорошо объясняет и то, почему океанические алмазы всегда очень мелкие (микро- или нанометровые): по сути дела, это ядра сверхглубинных алмазов без «литосферной» оболочки. Также впервые ученые доказали, что главную роль при формировании глубинных алмазов играл углерод первично органического происхождения.

Источник: Luc S. Doucet, Zheng-Xiang Li, Hamed Gamal El Dien. Oceanic and super-deep continental diamonds share a transition zone origin and mantle plume transportation / Scientific Reports. 2021. DOI: 10.1038/s41598-021-96286-8.

Владислав Стрекопытов

-

Типичный подход геологов-исследователей, набирают кучу данных (фактуру), а затем начинают фантазировать (высасывать из пальца), какие процессы, не понимая их физической сути, привели к таким результатам. О численных экспериментах и мысли нет. Такой подход приводит к множеству псевдонаучных теорий противоречащих логике и их физической сути.

-

Очень интересная статья, наконец стало более менее все понятно о зарождении алмазов. Есть вопрос а можно ли датировать самые древние алмазы и о чем они нам могут рассказать про геохимическую обстановку планеты в тот период?

-

В принципе можно, но сложно. Но не сам алмаз а включения в нём, поэтому методология уж очень муторная. В недавней статье проанализировали пару металлических включений в алмазе методом радиоизотопного распада рения (187Re-187Os), но погрешность возраста получается великовата:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abe9773

Ну а если пофантазировать, то если получить не модельный Re-Os возраст по одному измерению, а настоящую изохрону по нескольким включениям, то очень даже можно узнать какой был изотопный состав осмия в тот период, и какое было соотношение Re/Os (а это уже информация о позднем метеоритном привнесении платиновых элементов на раннюю Землю потоком метеоритов). Спасибо за идею, пошёл писать грант и покупать на него алмазы :)

кстати как раз в этой статье про включения выводы совпадают с выводами этой статьи: этот класс алмазов произошёл из материала со дна океана

-

Вот глядя на Рис.2, что вы видите?.. Я, например, вижу, что взяли "океанические" образчики (c) и смешали с "континентальными" (a), получив аццкую смесюгу (b). Но таки да: такую скушную кул-стори в сайнтифик репорт не продать... :(

BTW, если взять субстрат с равным изотопным соотношением, при росте алмазиков нету диспропорционирования?..

Последние новости

Рис. 1. Кристалл алмаза в кимберлите. Образец из Филдовского музея естественной истории в Чикаго. Фото с сайта flickr.com