Карбонатные осадки океана могут окислять вещество земной мантии

Изучая гранаты, заключенные в алмазах из кимберлитовой трубки Яхерсфонтейн из Южной Африки, ученые обнаружили интересную закономерность: степень окисления железа в гранатах возрастает по мере увеличения глубины образования минерала. На глубине 240 км этот параметр равен 0,08, а на глубине 500 км — уже 0,30. Так как свободного кислорода в нижних частях верхней мантии уже нет, там должен действовать какой-то другой окисляющий агент. Авторы предполагают, что это могут быть карбонаты осадков океана, попавшие в мантию в зонах субдукции вместе с погружавшейся океанической литосферной плитой.

С точки зрения химии важнейшим параметром любой среды, наряду с температурой и давлением, являются окислительно-восстановительные условия, одним из индикаторов которых служит степень окисления входящего в состав минералов железа — четвертого по распространенности элемента в земной коре. Для геохимиков, изучающих недра Земли, определение этих условий — вообще вопрос номер один, так как и температура, и давление для разных глубин легко получаются расчетным путем. Но для того, чтобы иметь шанс разобраться в этом вопросе, нужно получить материал для изучения непосредственно оттуда.

Давление в недрах Земли рассчитывается на основании ее плотностной модели. Увеличение давления по мере удаления от поверхности вызвано несколькими причинами:

1) сжатием за счет веса вышележащих оболочек (литостатическое давление);

2) фазовыми переходами в однородных по химическому составу оболочках (в частности, в мантии);

3) различием в химическом составе оболочек (коры и мантии, мантии и ядра).У подошвы континентальной коры давление составляет около 1 ГПа. В мантии давление постепенно растет, достигая на границе мантии и ядра значения 135 ГПа.

Для расчета температур в недрах планеты используется понятие геотермического градиента (приращение температуры с глубиной). По расчетным данным в литосфере на глубине около 100 км температура составляет около 1300 °С, на глубине 410 км — 1500 °С, на глубине 670 км — 1800 °С, на границе ядра и мантии — 2500 °С, на глубине 5150 км — 3300 °С, в центре Земли — 3400 °С. При этом в расчет принимается только главный (и наиболее вероятный для глубинных зон) источник тепла — энергия глубинной гравитационной дифференциации, то есть выделение тепла во время химических и фазовых превращений при перераспределении вещества по плотности. Основным фактором таких превращений служит давление.

Мы уже писали о том, что кимберлитовые трубки — это сверхглубокие природные «скважины», позволяющие заглянуть вглубь Земли (см., например, новость Нитриды и карбонитриды из нижней мантии могут помочь найти потерянный азот, «Элементы», 17.11.2017). Захваченные кимберлитовой магмой и вынесенные на поверхность обломки глубинных пород (ксенолиты) дают основные сведения о составе вещества верхней мантии (до глубин порядка 200 км). Прежде всего, речь в данном случае идет о ксенолитах перидотитов. Многочисленные образцы подобных ксенолитов были изучены ранее, благодаря чему было составлено детальное представление об окисленном состоянии железа на глубинах до 200 км (рис. 2). При этом обнаружилась интересная закономерность: с глубиной степень окисления железа возрастала, а не убывала, как можно было бы ожидать, исходя из того, что главным окисляющим агентом является свободный кислород, а с глубиной его становится все меньше. Под вопросом оставалось состояние железа на больших глубинах. Природные образцы, содержащие железо с глубин более 200 км крайне редки и обнаруживаются только в виде включений (прежде всего речь идет о микровключениях гранатов) в алмазах кимберлитовых трубок. Вообще, минеральные включения в алмазах из кимберлитовых трубок — это по сути «пробы» глубинного вещества, доставленные к поверхности с глубин в сотни километров, из самых низов верхней мантии (200–410 км) или даже из переходной зоны между верхней и нижней мантией (419–660 км).

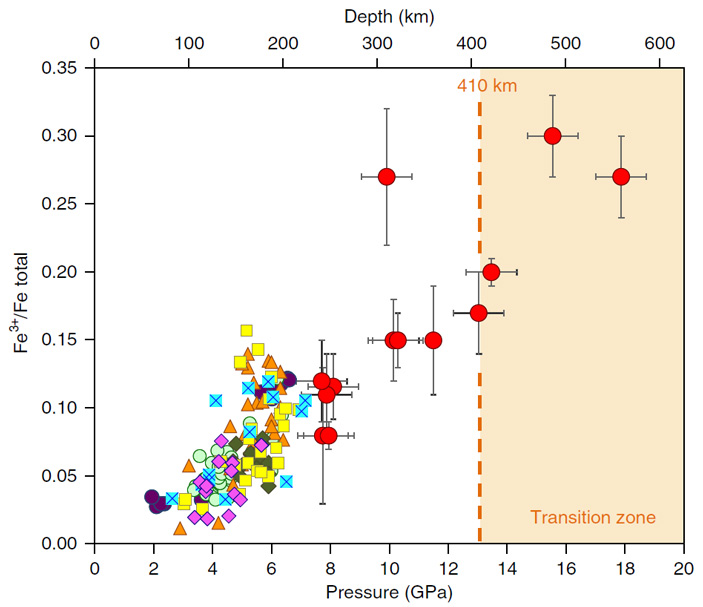

Рис. 2. Доля окисного железа (Fe3+) по отношению к общему содержанию железа в гранатовых включениях в алмазах из Яхерсфонтейна (красные кружки, по данным авторов обсуждаемой статьи) и в литосферных гранатах из перидотитовых ксенолитов (прочие значки, по данным других исследователей). По горизонтали снизу указано давление (в ГПа), сверху — глубина (в км). Transition zone — переходная зона мантии. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Geoscience

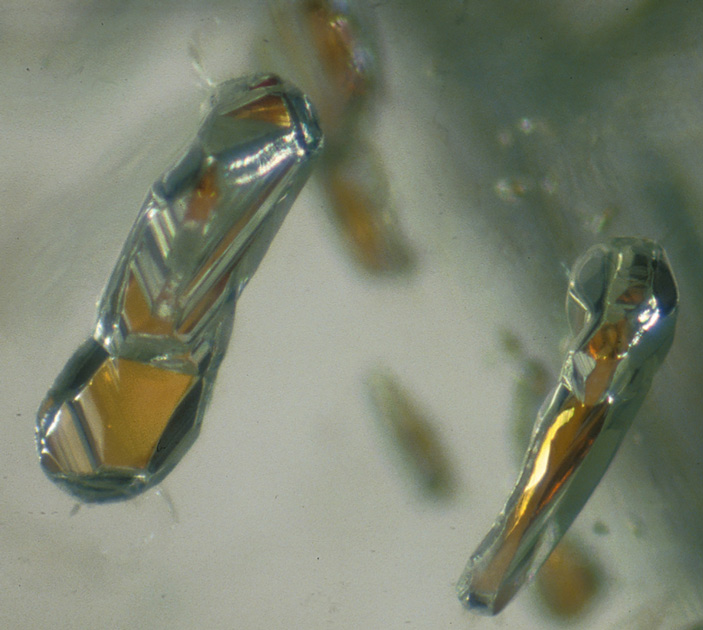

Команде геохимиков из Оксфордского университета в Великобритании и Байройтского университета в Германии удалось восполнить пробел в знаниях об окислительной обстановке на больших глубинах, а также понять, в какой форме в недрах Земли находится железо. Они изучили степень окисления железа в 13 образцах граната из микровключений (размером 0,1–0,3 мм) в алмазах из кимберлитовой трубки Яхерсфонтейн в Южной Африке (см. Jagersfontein Mine). Изучение высокобарических (образованных при высоком давлении) гранатов, представленных прежде всего такой разновидностью как майорит (majorite), проводилось с помощью синхротронной мёссбауэровской спектроскопии (SMS), дополненной методом однокристалльной рентгеновской дифракции (XRD).

Для определения глубины формирования минералов геохимики используют так называемые геохимические геобарометры — реакции перехода одних видов минералов в другие при определенных давлениях. Конечно, нужно учитывать и температуры, но важнее именно давление, так как этот параметр однозначно указывает на глубину формирования минерала. В частности, известно, что при давлении, превышающем 7,5 ГПа, пироксен растворяется в гранате, фиксируясь в его составе в виде фаз (Mg, Fe)4Si4O12 и Na2MgSi5O12. Содержание этих фаз в гранате достаточно точно дает представление о барических условиях, в которых формировался минерал. Например, в субдуцирующих базальтовых литосферных плитах на глубине около 500 км весь пироксен переходит в гранатитовый агрегат, сложенный примерно на 95% майоритом и примерно на 5% стишовитом (самая плотная модификация диоксида кремния).

Ученые обнаружили, что с глубиной рост степени окисления железа продолжается, хотя на глубинах, соответствующих низам верхней мантии и переходной зоне, где, скорее всего, полностью отсутствует свободный кислород, логичнее было ожидать если не металлическое железо, то по крайней мере закисное (двухвалентное). Самые же глубинные гранаты из переходной зоны мантии содержат вдвое больше Fe3+, чем наиболее окисленные гранаты из верхней мантии. Верхняя часть верхней мантии содержит около 6,3 вес.% железа, представленного в основном в форме двухвалентного железа в основных породообразующих минералах: оливине, пироксенах, шпинели и гранате. Ранее проведенные методом мёссбауэровской спектроскопии анализы этих минералов из перидотитовых ксенолитов или из мантийных пироксенитов показывают, что верхи верхней мантии весьма бедны трехвалентным (окисным) железом (отношение Fe3+/(Fe3+ + Fe2+) составляет примерно 0,036). Это значит, что в нижней части верхней мантии среда более окислительная, чем в ее верхней части, и там действует какой-то мощный окислительный агент!

Этот факт находится в согласии с гипотезой о том, что окисляющим агентом в данном случае были карбонатные флюиды или расплавы, образовавшиеся на больших глубинах при плавлении карбонатного материала осадков, затянутых в зонах субдукции вместе с океанической плитой до глубин по меньшей мере 550 км. Именно на этой глубине происходит плавление материала субдуцирующей плиты, карбонаты вступают в реакции с окружающими породами, а высвобождающийся при этих реакциях углерод мог быть источником вещества для образования самих алмазов. В качестве возможной схемы эволюции вещества авторы приводят реакцию Mg2Si2O6 (энстатит) + 2MgCO3 (магнезит) = 2Mg2SiO4 (оливин) + 2С (алмаз) + 2О2.

Приведенные в статье данные позволяют по-новому взглянуть на геохимический цикл углерода — круговорот различных форм углерода во всех оболочках Земли. Теперь ясно, что важную роль в этой схеме играют карбонатные осадки океанов.

Источник: Ekaterina S. Kiseeva, Denis M. Vasiukov, Bernard J. Wood, Catherine McCammon, Thomas Stachel, Maxim Bykov, Elena Bykova, Aleksandr Chumakov, Valerio Cerantola, Jeff W. Harris, Leonid Dubrovinsky. Oxidized iron in garnets from the mantle transition zone // Nature Geoscience. 2018. DOI: 10.1038/s41561-017-0055-7.

Владислав Стрекопытов

-

Ух ты ёлки! Это что ж получается, алмазы - из ракушек получаются? Не будь, выходит, жизни на планете - алмазов бы и не было??

Очень это в чем-то поэтично!-

А вот кстати. Здесь не увидел, а специально искать лень - есть понимание, каков возраст этих алмазов, и каков возраст тех пород, из которых эти алмазы сформировались?

Иными словами, если они действительно продукт метаморфизации осадочных пород - то осадочных пород какие времён? Каковы темпы цикла осадки-субдукция-кимберлит?

Или это чушь, и алмазы происходят не из известкового углерода?-

Категорически присоединяюсь к вопросу о датировке!!!

Обычный возраст кимберлитовых трубок порядка 2 млрд. лет, если описанный в статье механизм окисления железа в мантии правильный, то карбонатные осадки в значительных количествах накапливались в архее (более 3 млрд. лет назад). Мне кажется, что в "старые ворота" эволюции планеты такой результат совсем не проходит.

-

-

1) Статья не о карбонатах! Андрей Быстрицкий, вы совершенно правы, плавление карбонатов в мантии и обмусоливание того, насколько глубоко они могут быть субдуцированны, уже проиходит лет 20.

Новизна статьи в том, что исследованы именно природные образцы с очень больших глубин, в которых высокий процент окисленного железа. Раньше увеличение трехвалетного железа в гранатах с глубиной было "доказано" только эксприментально. Теперь есть природное доказательство (простите за кривой русский, не привыкла писать).

Примерно 90% углерода на планете находится в ядре.. Примерно 8-9% в мантии.

Субдуцированный с поверхности карбонат - это капля в море.

Возраст алмазов. Задам встречный вопрос - а какая разница?

chastnik, боюсь, что вы путаете возраст кимберлитовых трубок с возрастом алмазов. Возраста трубок известны неплохо, например, возраст Удачки - около 360 МА, возраст Ягерсфонтейна 86 МА. Я лично не знаю ни одной двухмиллиардной трубки, хотя возможно они есть. Возраст алмазов же гораздо старше. Вот там как раз 2 миллиарда - это норма, или даже "молодый". Посмотрите ревью Shirey, Richardson, Science, 2011, если хотите узнать больше о возрастах.

Ещё раз специально отмечу - экспериментальное подтверждение пусть общепринятой, но гипотезы - большое дело.

Но основного я всё-таки не понял :).

А)

1) Вы утверждаете, что железо в гранатах окислено кислородом из субдуцированных карбонатов.

2) Следовательно, эти гранаты не могут быть старше этих карбонатов, причём уже субдуцированных - то есть младше этих карбонатов на время, необходимое на субдукцию и погружение на достаточную глубину.

3) Следовательно, алмазы, в которые включены эти гранаты, не могут быть старше этих гранатов.

Б) Как алмазы могут быть настолько старше "своих" кимберлитов? Они выживут в расплавленных породах?

Звыняйте, если вопросы идиотские - не геолог я :).

Коротко, алмазы могут выжить, могут нет, зависит от температур и скоростей. Судя по тому, что некоторые кимберлиты алмазоносны, очевидно, что выносятся.

Давайте на время забудем про окисленное железо и поговорим про субдуцированные карбонаты и окислительно-восстановительный потенциал мантии в целом.

На Земле процессы происходят довольно медленно. К примеру, чтобы полностью "обновить" (субдуцировать) всю настоящую океаническую кору, нам нужно около 200 млн лет. Представьте себе, сколько нужно, чтобы отправить карбонат в мантию на 400-500 км, а то и глубже, и вернуть его обратно!

Не мудрено, что тот карбонат, который выносится в виде алмазов, попал в мантию с поверхности миллиарды лет назад.

Далее.. в самой мантии довольно восстановительная обстановка.. субдуцированная плита приносит много окисленного материала с поверхности, образуя гетерогенность. Разумеется, система пытается вернуть равновесие. Для этого окисленный материал реагирует с восстановительным. Так как окисленного отнрсительно мало, а восстановительного много, то рано или поздно весь карбонат прореагирует с образованием алмазов.

Конкретные реакции окисления-восстановления писать не буду, потому что их много, и все зависит от состава пород, с которыми реагирует карбонат.

В случае наших гранатов, можно предположить, как вариант, C(4+) реагировал с Fe(2+), карбонат восстановился до C(0), железо в гранате окислилось до Fe(3+). Но это лишь один из вариантов.

-

Спасибо, что не отказываетесь от обсуждения!

Субдукция общепринята, но не доказана и весьма спорна: достаточно сравнить плотности океанической коры и мантии (в разы!). Представьте себе механизм утопления льда в воде береговыми течениями при разнице плотностей всего около 10%. В настоящее время под вопросом сама возможность мантийной конвекции.

Представлять еще одно подтверждение формирования минералов с разными свойствами на разных глубинах свидетельством дискуссионной мантийной конвекции-субдукции не есть хорошо для статьи. Т.е. изложенное не может свидетельствовать в пользу мантийной конвекции - возникает ощущение "притянутости за уши".

Дополнительно можно отметить, что в алмазах могут встречаться даже микровключения воды. Термической диссоциации которой вполне достаточно для изменения рассматриваемых условий без необходимости упоминания популярной, но необоснованной гипотезы.-

Вы меня как-то разочаровали. Зачем устраивать такой словесный винегрет. Субдукция, как часть движения некоторых участков земной коры, прямо измеряемое явление. Скорость движения по горизонтали и по вертикали разных участков земной коры относительно друг друга измерена напрямую - создается интерферометр - два зеркала на поверхности Земли один на опорной орбите, точность измерения единицы сантиметров; косвенные измерения по геологическим данным не менее надежны и очень разнообразны. Так, что субдукция не является гипотезой - это объективная реальность.

Рассуждения о трудностях погружения легкой коры в плотную мантию и ссылки на воду и лед удел фриков. Вы интересовались, что такое зона торошения? Два ледяных поля сталкиваются и в зоне столкновения образуются торосы: лед поднимается вверх и вниз. Если бы столкнулись айсберг и обычное ледяное поле можно было бы увидеть аналог геологической субдукции.

Никаких причин для движения коры кроме движения мантии тоже быть не может.

Другое дело, что для больших глубин действительно нет почти ничего кроме гипотез. Есть сейсмические данные, да вот эти замечательные гранаты от Екатерины и не видно надежного способа их интерпретации (пока не видно).

трудности погружения в плотную мантию легкой коры-

Завидую Вашей категоричной уверенности в имеющейся информации и способности переводить дискуссию на личности.

Движение океанической коры не есть субдукция - скорость движения океанической коры отличается от скорости движения подстилающих мантийных пород (выше) и не связана с "погружением" океанических плит (например у Кеннета).

При чем здесь фрики? Пожалуйста, объяснитесь (мой адрес sinkem@mail.ru).

Вы приводите хороший пример торошения - аналог складчатых (геосинклинальных) областей. Да, в таких случаях объем погружаемого зависит от нагрузки, пример - айсберг (нижняя и верхняя части компенсированы).

- "для больших глубин действительно нет почти ничего кроме гипотез" - вот именно об этом отсутствии обоснованных гипотез мантийной конвекции (и соответственно "субдукции", в существовании которой Вы категорично уверены) и идет речь. Другими словами, в статье выводы не связаны с содержанием.

-

-

Учитывая, что этот гранат сидит в алмазе, довольно логично предложить, что это был C, и что он восстановился из карбоната. Как? и почему именно на той глубине? И как он туда попал? тут, боюсь, дальше предположений и гипотез я не пойду, как и не пошла в статье..

Да, к слову, именно эти алмазы, в которых сидели гранаты, были исследованы на изотопы углерода, которые тоже подтвердили, что углерод в какой-то момент истории был на поверхности. Но я не буду оперировать этими данными, потому что изотопия - дело тонкое, и не всегда дающее верные ответы.

-

Спасибо за очень интересную и объемную информацию, но никакого намека в ответ на вопрос "когда образовались карбонаты?" я не увидел. Может просмотрел, а может секретная информация (ну, что Вам трудно сообщить возраст алмазов в которых содержатся гранаты). А по поводу возраста кимберлитовых трубок, я специально провоцировал знатоков и профессионалов.

-

Ну, в алмазах порой встречаются цирконы. Тогда и возраст узнают "точно", то есть, когда циркон затвердел.

А с карбонатами, наверное,3-4 млрд л. н., никогда проблем не было. Атмосфера-то - почти чистый ЦеОдва. Любой извержённый вулканами материал тут же карбонизировался (абиогенно) и смывался в "океан" (ну, что было тогда). -

Никаких секретов, о чем вы говорите! Я стараюсь максимально ответить на все вопросы, при этом не уходя в полемику.

Частник, понимаете, чтобы ответить на вопрос, когда образовались карбонаты, мне по меньшей мере этот карбонат нужно иметь. На данный момент, в моих руках есть 1) алмаз, 2) включение граната в алмазе.

Алмаз - это углерод + немного азота. Ни один из этих элементов НЕ позволяет датировать сам алмаз. Для изотопных датировок нужны долгоживущие изотопные системы, типа Sm-Nd, Rb-Sr, U-Pb, Th-Pb. Алмазы слишком "чистые", все вышеперечисленные системы не могут использоваться из-за низкого содержания этих элементов.

Следовательно, датируются включения, а не сами алмазы. Далее встает вопрос, заданный Андреем - какое отношение между включением и алмазом - образовались ли включения намного раньше алмаза или одновременно? Это вам едва ли кто-то скажет на 100%, но судя по литературе, часто включения, как, вероятно, и сами алмазы, очень старые (2 GA и больше).

Гранаты, исследуемые в нашей работе, никто не датировал, потому что это невозможно, их размер не больше 100-200 микрон (одна из причин, почему статья попала в NatureGeo - раньше никто и Fe3+ не мог померить из-за их размера).

Зато сделали изотопы кислорода, которые указывают на то, что они в какой-то момент своей истории, находились на поверхности Земли.-

Екатерина, большое спасибо за терпение и информацию, которую обычно не встретить в науч. популярной литературе. Дело в том, что южноафриканские алмазы имеют (судя по литературе) датировку 2,4 GA и больше, там датировка производится по другим включениям (по-моему по циркону). Если Ваши алмазы нормально атрибутированы, то по соседним алмазам в породе можно грубо судить о возрасте Ваших алмазов. Из всего этого следует, например, что карбонаты попали на глубину 550 км. не позднее 2,5 GA, а еще раньше они двигались в процессе субдукции, а еще раньше они образовались в процессе накопления осадков. Удивительный процесс.

Прошу прощения за навязчивость, но как бывший экспериментатор хочу сделать два конкретных замечания:

1) на рис. 2 изображен монотонный (грубо линейный) рост концентрации окисленного железа с глубиной, по результатам Ваших исследований и по результатам других работ, из этого следует, что источник окислительной реакции железа находится там, в мантии, а не поступает с поверхности.

2) формулировка "экспериментальные результаты не согласуются ни с одной действующей моделью и мы не знаем как их объяснить" есть вполне научная (мне похожая формулировка попалась в конце одной большой итоговой работы в УФНе), а попытка дать хоть какое-нибудь объяснение (даже сомнительное) сильно осложняет дальнейшую работу и грозит потерей приоритета. Гораздо перспективней на основании экспериментальных данных поставить проблему, чем на основании этих же данных выдвинуть сомнительную гипотезу, а затем ожидать критику этой гипотезы и заодно уменьшение значения Ваших экспериментальных данных.

Желаю успехов.-

Отвечу на комментарии:

1) Если по-хорошему, то "источником" окислительной реакции может быть и сам гранат, это относительно недавно замеченный "феномен", когда двухвалетное железо с давлением вдруг внезапно расходится на трехвалетное и нулевое (Fe2+ = Fe0 + Fe3+). Возможность такой реакции была доказана. Но я не буду вас путать и уходить в эти дебри, просто имейте ввиду, что такое существует.

Далее - ну конечно же на глубине! Если источником и был карбонат, то он был доставлен на глубину субдукцией. Разве не в этом вся интрига углерода, что карбонат был на поверхности, потом попал в глубокую мантию, а потом этот же углерод, побывавший на поверхности и на глубине, опять был вынесен на поверхность?

2) Тут все совсем плохо. Я совершенно не понимаю ваш комментарий. О каких экспериментах речь? Откуда взялась эта цитала (что вы взяли в кавычки)? Вроде бы, я ничего подобного не писала. Какие такие "мои" экспериментальные данные?

Да, я экспериментатор, но эта статья вообще не имеет никакого отношения к экспериментам (разве что в самом конце мы сравниваем природные гранаты с экспериментальными).

-

-

Совсем боковой вопрос: есть ли оценки запасов "глубокого" (не субдуцированного) углерода, и его доли в извергаемом CO2? Иными словами, после "замерзания" тектоники как долго может поддерживаться вменяемое для биосферы количество _доступного_ (не захороненного в осадках) углерода?

-

Андрей, на эту тему написаны тома, и мы сейчас фактически открываем ящик пандоры, когда начинаем это обсуждать.

Я не эксперт в вулканической дегазации, но в целом картина следующая:

1) каждый год вулканы извергают примерно 0.23 гигатонны углерода (эта цифра ну очень примерная и мы до сих пор не знаем точное количество CO2 из всех источников, более того, оно колеблется)

2) если не найти способ этот диоксид углерода отправлять обратно в мантию, то атмосфера Земли скоро превратилась бы в атмосферу Венеры, и более того, мы бы, вероятно, исчерпали большую часть мантийного углерода за пару миллиардов лет.

3) единственный способ, известный нам, отправить этот углерод обратно в мантию - это субдукция.

Как долго мы могли бы прожить без субдукции? Я не знаю, но уверена, что это возможно рассчитать. Мы за последние ~200 лет увеличили кол-во CO2 в атмосфере с ~270 до 400 ppm, что уже вывело систему из равновесия и явно отражается на биосфере (к примеру, кораллы).

Сколько из этого извергаемого углерода первичного? Прекрасный вопрос, который недавно подняли ребята из Кембриджа (Mason et al., 2017, Science). Для этого нужны изотопы углерода. Изотопный состав углерода меняется в зависимости от источника. К примеру, дельта 13 карбон у осадочного карбоната - 0, а у органического углерода из тех же осадков уже -25 промилле. "Мантийный углерод" обычно около -5.5 промилле.

Так вот если в целом, не вдаваясь в подробности посмотреть на изотопный состав вулканического CO2, то он будет похож на мантийный. В принципе, это логично, учитывая, что источниками вулканизма чаще всего являются мантийные породы.

Предложение к админу: премировать КаtеK букетом цветов на 8 марта!!!

-

А еще лучше подарить маленький алмаз! )))

KateK - лучший комментатор и эристик за последние несколько лет на Элементах.

Ждем еще ваших статей...-

Эристик? Не лучшая характеристика для ученой девушки...)) Стремиться остаться правой, не смотря ни на что - это же черта злобной стервы, и в таком случае я забираю цветы обратно...)))

Но, судя по стилю изложения, КатеК обладает ровным и мягким характером и отлично освоила диалектику (диа-лексику, в понимании Сократа). Побольше бы таких участниц на нашем форуме. Пожалуй, верну-ка я букет обратно...)))

-

P.S. Побочным следствием модели, о которой я писал, является то, что со временем железо в мантии полностью окислится, а избыток кислорода начнет интенсивно выделяться в рифтах. С фатальными для всего того, что сейчас есть на поверхности Земли, последствиями...

Идея о том, что ядро Земли заряжено, мне кажется настолько же сногсшибательной, как и легкодоступный кислород в мантии (разумеется, свободного кислорода там нет!).

-

Мы легко соглашаемся с наличием в мантии доступного (легкодоступного) водорода, углерода, диоксида углерода, карбонатов, воды при температурах в 2-5тыс.градусов, с возможностью погружения легких веществ в гораздо более плотные материалы (субдукцией). Но допустимость наличия кислорода (в силикатах!) ввергает нас в ступор - почему?

-

Удивление вызывает не наличие кислорода в силикатах. Сами силикаты по определению имеют в своем составе комплексы кремния и кислорода, иначе они не были бы силикатами. Удивление вызывает окислительная обстановка, или, другими словами, высокая фугитивность кислорода (fO2). Ведь если посмотреть на Землю в целом, то на поверхности фугитивность кислорода высокая, в ядре очень низкая, следовательно, чисто интуитивно, fO2 должна уменьшаться с глубиной. И действительно, образцы из верхней мантии на это указывают. Ступор возникает, когда в образцах из переходной зоны (410-660 км) или нижней мантии вдруг окисленное железо, которое в определенной мере указывает на высокую fO2.

-

Извините, пожалуйста, за возможно нубское (и глупое) предположение/вопрос, но... Может ли происходить своего рода концентрирование "фаз" трёхвалентного железа (аки в композиционных материалах) с последующим их включением в кимберлиты/алмазы?.. Так как (пока) не представляется возможным зачерпнуть много и из разных мест, то, может быть, вы (и мы вместе с вами) наблюдаем некий частный случай?.. Что скажут/говорят кристаллографы?..

-

Nigmatzyanov - По-моему, уже доказано, что с глубиной вероятность диспропорционации железа FeO = Fe0(металл)+ Fe3+(гранат) увеличивается. Так что в принципе, вы правы. Другое дело, что этот процесс, я думаю, еще не досконально изучен.

antiximik - Отличный вопрос, только к кристаллографам он отношения не имеет! Я перефразирую. Происходит ли селективный отбор материала, вынесенного на поверхность кимберлитами?

Безусловно происходит! К примеру, кимберлиты выносит диспропорционально много эклогитов по сравнению с перидотитами (~30/70), когда обычная мантия должна содержать только около 5% эклогитов.

Если вы меня спросите, почему тогда мы изучаем этот материал и делаем на его основании выводы о мантии - потому что этот материал единственное, что у нас есть. Если из верхней мантии образцов достаточно, то из переходной зоны всего было описано не более 100 гранатов.

Все остальное - геофизика и эксперименты, и пока у меня не возникло ощущения, что тут собрался фан-клуб экспериментаторов..-

"Если вы меня спросите, почему тогда мы изучаем этот материал и делаем на его основании выводы о мантии - потому что этот материал единственное, что у нас есть."

Это-то и понятно. И в мыслях не было критиковать вас за то, что вы работаете с тем, с чем есть возможность работать. Спасибо за исчерпывающий ответ.

Кристаллографов я приплёл к тому, что у них наверняка есть мысли, почему происходит именно так (с т.з. кристаллической структуры, дефектов и прочей "высокой материи", от которой я засыпаю примерно на второй минуте...). :)

-

-

-

На пятьсот километров вглубь мантии плиты с кабронатами уйти не могли и не могут из-за разной плотности. А вот движение внутри мантии с привнесением элементов из её верних слоёв в нижние возможно. То есть происходит как бы подмывание земной коры изнутри. Вот если расплавленные породы действительно доберутся до последствий органической жизни на Земли, то случится что-то очень и очень масштабное и сногсшибательное.

Последние новости

Рис. 1. Микровключения гранатов в кристаллах алмаза. Фото с сайта ualberta.ca