Заразный лейкоз обнаружен в дальневосточной популяции мидий Mytilus trossulus

Пока мир земной страдает от коронавируса, в мире подводном разыгрываются не менее драматичные события. Двустворчатых моллюсков косит «эпидемия» опухолевого заболевания, похожего на лейкоз человека. Оно способно передаваться от одного моллюска к другому и сейчас распространено практически по всему миру. В недавней статье в журнале Scientific Reports российские и финские ученые впервые описали это заболевание у мидий Mytilus trossulus с дальневосточного побережья России. Несмотря на то, что клетки выявленной «раковой» линии явно произошли именно из мидий этого вида, до этого их находили только в моллюсках других видов. Авторы высказывают гипотезу, что и прародитель этого опухолевого заболевания обитал в дальневосточных морях.

Заразные раки: от собак до моллюсков

Онкологические заболевания у людей — одни из самых опасных, смертоносных и эмоционально тяжелых. Несмотря на то, что сейчас медицина активно развивается и регулярно появляются перспективные методы лечения (такие как, например, таргетная терапия), диагнозы «рак» и «лейкоз» по-прежнему чаще всего означают очень серьезную ситуацию. Своей способностью уносить жизни онкологические заболевания уступают только сердечно-сосудистым.

Здесь следует сделать небольшое пояснение. В медицине раком называют только злокачественную опухоль из эпителиальной ткани (в этом смысле лейкозы, возникающие из клеток крови, нельзя называть раком). В обиходе раком называют любую злокачественную опухоль. Название «заразные раки» следует второй традиции — за неимением более подходящего обозначения.

Единственная, если вообще можно так выразиться, положительная черта онкологических заболеваний человека состоит в том, что сами по себе они не заразны: раковые клетки не могут передаться от одного человека к другому и спровоцировать у него опухоль. Исключения, к сожалению, бывают и здесь, но это либо крайне редкие случаи переноса при трансплантации органов, либо речь идет об онкогенных вирусах (например, папилломавирусе), которые иногда создают картину «заражения» раком, хотя на деле передается лишь онкогенный вирус. Но сами клетки человеческого рака не передаются от человека к человеку. А вот некоторым животным повезло меньше: у нескольких видов известны настоящие заразные раки — заражение происходит посредством передачи именно раковых клеток. Подробно об этом рассказано в статьях Инфекционный рак и Заразные раки, а ниже мы напомним лишь главное.

На сегодняшний день описано три вида заразного рака (хотя ученые подозревают, что заразных раков гораздо больше). Исторически первый открытый заразный рак — венерическая саркома, описанная у собак русским ученым М. А. Новинским. Просуществовав тысячи лет в малой популяции собак, она за последние сотни лет распространилась по всему миру. К счастью, она хорошо поддается лечению, а иногда даже спонтанно регрессирует. Гораздо меньше повезло тасманийским дьяволам — распространяющаяся в их популяции лицевая опухоль (рис. 2) убивает зверьков за несколько месяцев и грозит полным уничтожением популяции. Как можно заметить, заразные раки млекопитающих могут иметь настоящий эпидемический (вернее, эпизоотический) характер.

Рис. 2. Слева — детеныш тасманийского дьявола. «Дьяволята» по не до конца понятной причине не болеют лицевой опухолью. Справа — взрослый тасманийский дьявол, больной лицевой опухолью. В конце концов она лишит животное возможности питаться, и оно погибнет от голода. Фото из статьи Натальи Резник Заразные раки и с сайта ru.wikipedia.org

Заразные раки млекопитающих хотя бы неспособны поражать другие виды. А вот двустворчатым моллюскам повезло еще меньше: у них рак вышел уже на межвидовой уровень (см. новость Моллюски разных видов могут заражать друг друга раком, «Элементы», 27.10.2016). Точнее — не рак, а лейкоз. На строгом научном языке эта болезнь называется «диссеминированная неоплазия гемоцитов».

Напомню, как устроена кровь двустворчатых моллюсков и что для них значит заболеть «раком крови». А о клиническом анализе крови человека подробно рассказано в статье: Что они делают с нашей кровью? Это уже клиника!.

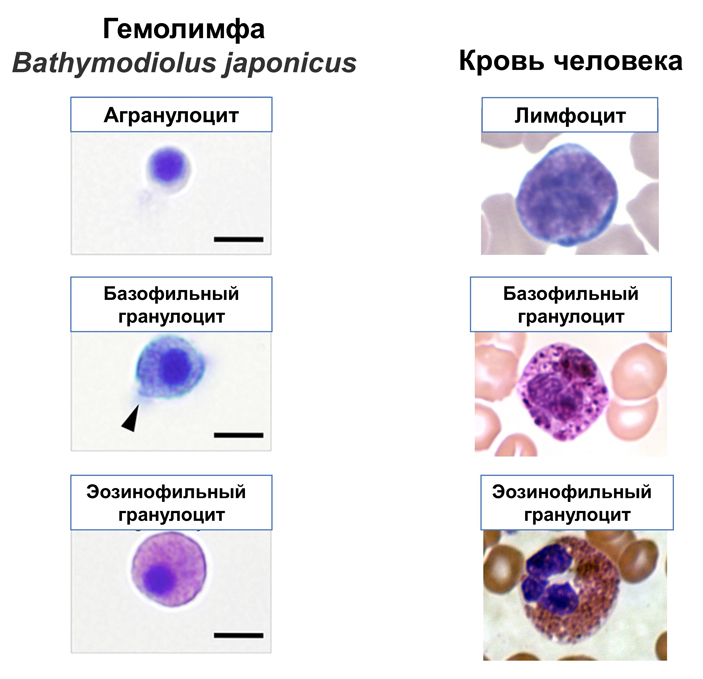

Во-первых, у них не кровь, а гемолимфа, потому что кровеносная система незамкнутая. Во-вторых, по своему клеточному составу она сильно отличается от человеческой крови, в которой есть три основных типа клеток — эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Аналога тромбоцитов у двустворчатых моллюсков нет вообще. У большинства моллюсков нет и аналога эритроцитов — кислородпереносящих клеток. Более того, многие моллюски обходятся без кислородпереносящих пигментов (гемоглобина, эритрокруорина или гемоцианина). В их крови помимо различных молекул циркулируют только аналоги наших лейкоцитов, которые называются гемоцитами и выполняют в основном защитную роль. Они делятся на несколько типов. Под световым микроскопом они визуально напоминают различные типы наших лейкоцитов (рис. 3): агранулоциты похожи на наши лимфоциты, а такие типы, как базофильный гранулоцит (базофил) и эозинофильный гранулоцит (эозинофил) выделяются и в крови человека. У базофилов при окраске по Романовскому — Гимзе (той самой, которой красят нашу кровь при клиническом анализе крови) в цитоплазме обнаруживаются темно-синие гранулы, а у эозинофилов — ярко-красные или оранжевые. Эти два типа по окраске выделяются и в гемолимфе моллюсков. У мидии Bathymodiolus japonicus гемоциты особенно похожи на человеческие (рис. 3).

Рис. 3. Сравнение гемоцитов двустворчатого моллюска (слева) и лейкоцитов человека (справа). Рисунок с сайта jamstec.go.jp

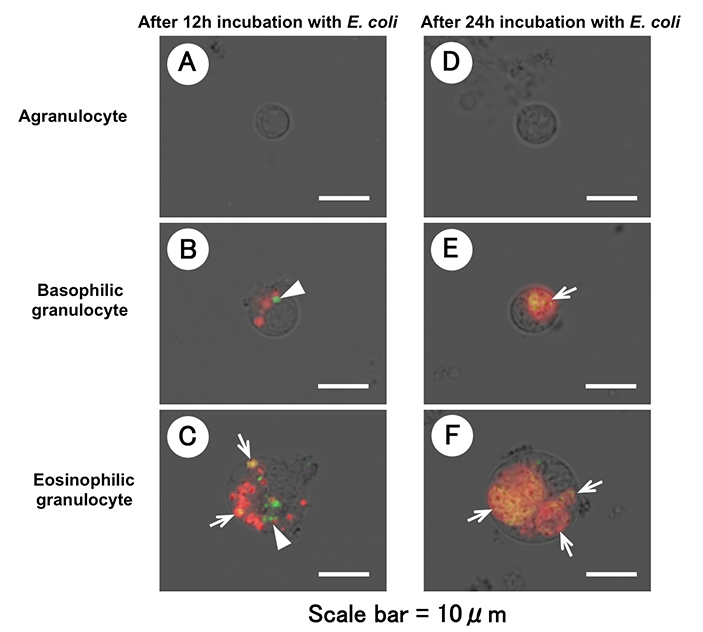

При этом следует сказать, что, несмотря на морфологическое сходство, гемоциты моллюсков функционируют по-другому. Например, агранулоцит моллюска лишь внешне похож на человеческие лимфоциты — вырабатывать антитела и специфичные к антигенам рецепторы он не умеет (да у моллюска их и нет — у него вообще нет адаптивного иммунитета). Основная функция гемоцитов («лейкоцитов») моллюска — фагоцитоз, «заглатывание» патогенных микроорганизмов (рис. 4). Также они способны генерировать активные формы кислорода, убивающие микробов, подобно тому, как это делают нейтрофильные гранулоциты человека.

Рис. 4. Гемоциты моллюска за работой. Изящный опыт с окрашенными биочастицами, сделанными из убитых клеток кишечной палочки, показывает, как происходит фагоцитоз и переваривание клетками микроорганизмов спустя 12 и 24 часа после добавления частиц. Зеленое свечение испускают частицы, находящиеся в фагосомах (только что проглоченные). Цвет меняется на оранжевый при слиянии фагосомы с лизосомой и начале переваривания. Как видно, базофильные и эозинофильные гранулоциты моллюсков активно поедают бактерии или их «муляжи». Агранулоциты этого не делают, их функции до конца не выяснены. Рисунок с сайта jamstec.go.jp

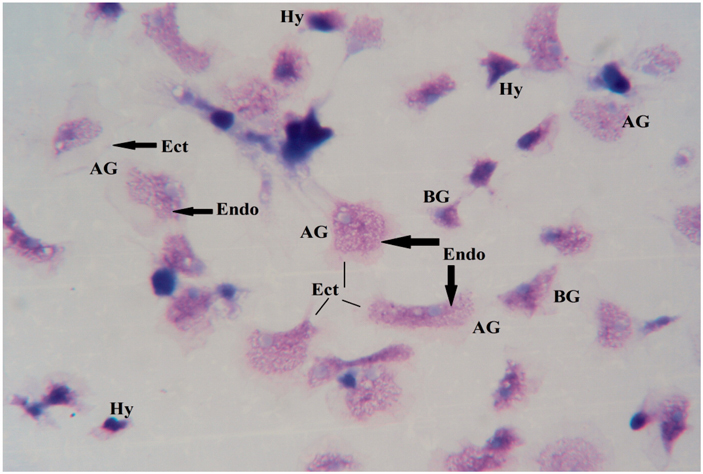

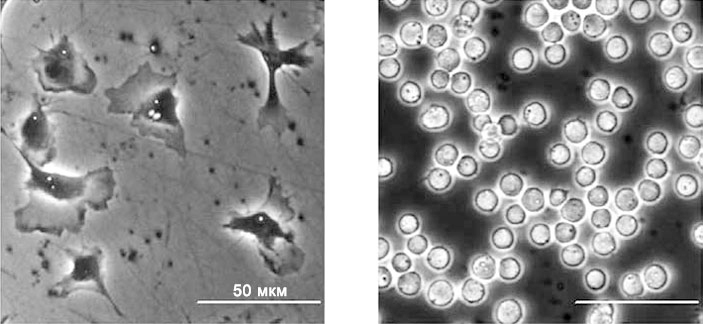

У мидий (представителей рода Mytilus), о которых пойдет речь ниже, есть те же три типа гемоцитов, однако из-за своей формы они менее похожи на человеческие. Окрашиваются они так же, но имеют звездчатую форму с псевдоподиями, из-за чего похожи на амеб или на тканевые макрофаги человека (рис. 5). Это, опять же, отражает их преимущественно фагоцитарную функцию.

Рис. 5. Гемоциты моллюска Mytilus galloprovincialis имеют отростчатую форму, как у всех мидий. BG — базофильные гранулоциты, AG — ацидофильные (эозинофильные) гранулоциты, Hy — гиалиноциты, одна из популяций агранулоцитов. Рисунок из статьи Y. Bouallegui et al., 2017. Impact of exposure time, particle size and uptake pathway on silver nanoparticle effects on circulating immune cells in Mytilus galloprovincialis

У человека при лейкемии образуется мутантный неконтролируемо растущий клон незрелых лейкоцитов, вытесняющих все остальные клеточные ростки костного мозга. В том числе подавляется образование эритроцитов и тромбоцитов. Поэтому частая причина смерти от лейкоза — анемия или кровотечения. Еще один вариант — лейкемическая инфильтрация жизненно важных органов (мозга, почек, печени): лейкозные клетки проникают внутрь тканей и буквально «набивают» их собой, приводя к фатальному нарушению их функции.

Почти то же самое происходит при неоплазии гемоцитов моллюсков — в их гемолимфе появляется клон злокачественных клеток. Они даже визуально отличаются от нормальных клеток — имеют круглую форму и необычно крупное ядро (рис. 6). Кроме того, злокачественные клетки изменены генетически: у них аномальное число хромосом (анеуплоидия), а содержание ДНК в этих клетках аномально высокое по сравнению с нормальными. У моллюсков, как мы выяснили, анемии быть не может (эритроцитов-то нет). Моллюск при диссеминированной неоплазии фактически погибает от лейкемической инфильтрации: опухолевые клетки проникают в ткани и буквально «забивают» их.

Рис. 6. Нормальные гемоциты моллюска песчаной ракушки (Mya arenaria, слева) и опухолевые гемоциты (справа). Хорошо видно, насколько меняются форма и размер клеток. Рисунок из статьи Натальи Резник Заразные раки

На восточных рубежах

Растущий в последние годы объем публикаций свидетельствует, что заразными раками поражены двустворчатые моллюски разных видов в самых разных регионах земного шара. «Лейкоз» моллюсков описан у мидий Mytilus trossulus (рис. 7), обитающих у западного побережья Америки, и у трех видов моллюсков, населяющих воды у побережья Испании (см. уже упоминавшуюся новость Моллюски разных видов могут заражать друг друга раком, «Элементы», 27.10.2016). Также заразный лейкоз ранее находили у различных представителей рода Mytilus у побережья Канады, Чили и в проливе Бигл у побережья Огненной Земли. В общем, масштаб заболевания явно всемирный, а оно, как уже говорилось, еще и может перепрыгивать между видами.

Рис. 7. Моллюски, о которых идет речь в обсуждаемой статье. Слева вверху — мидии Mytilus trossulus. Слева внизу — сердцевидка Cerastoderma edule. Справа — моллюски Polititapes aureus и Venerupis corrugata. Длина масштабных отрезков — 20 мм

До недавнего времени ничего не было известно о заразном раке моллюсков на побережье России. Но в марте этого года научная группа под руководством доцента кафедры ихтиологии и гидробиологии СПбГУ к. б. н. П. П. Стрелкова опубликовала статью в журнале Scientific Reports, в которой описаны результаты исследования мидий Mytilus trossulus из Японского моря, собранных на побережье Владивостока и его окрестностей: на пляже у микрорайона Вторая речка, в районе морской биологической станции «Восток» и в бухте Гайдамак (рис. 8).

Рис. 8. Бухта Гайдамак — одна из точек сбора моллюсков. Фото с сайта ru.wikipedia.org

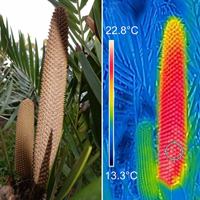

Ученые провели скрининг клеток гемолимфы моллюсков методом проточной цитометрии и обнаружили клетки с аномально высоким содержанием ДНК, что характерно для раковых клеток. Детальное исследование под микроскопом выявило уже упоминавшиеся клетки с аномальной округлой формой (рис. 9) и не оставило сомнений: мидии российского Дальнего Востока тоже болеют диссеминированной неоплазией.

Рис. 9. Гемоциты больных моллюсков. Стрелками показаны нормальные гемоциты амебообразной формы, звездочками — «раковые» клетки округлой формы большим ядром и измененным цитоскелетом (выглядящим как «шипы» внутри клетки). Сравните с клетками, изображенными на рис. 6. Изображение, полученное при помощи конфокальной микроскопии, из обсуждаемой статьи в Scientific Reports

По следам заразного рака

Для молекулярных эпидемиологов и эволюционных биологов заразные раки — это прежде всего интересная тема для исследования. Оказывается, что у этих заболеваний гораздо больше общего с «обычными» патогенами, чем можно было ожидать.

Во-первых, у заразных раков есть «штаммы», которые в этом случае правильнее называть линиями. Каждая линия является потомком одной раковой клетки. У мидий, в частности, линий две — BTN1 и BTN2. Авторы обсуждаемой статьи определили, что рак российских моллюсков относится к линии BTN2. Кстати, у тасманийских дьяволов тоже две линии лицевой опухоли (они обозначаются DFT1 и DFT2).

Во-вторых, что гораздо интереснее, при помощи молекулярно-генетических методов всегда можно отследить происхождение заразного рака. Клетки заразного рака — «родственницы» нормальных клеток хозяина, в котором они возникли, и несут в себе его гены (пусть некоторые из них и изменены мутациями). Поэтому по геному раковых клеток можно многое узнать про их «прародителя».

Таким методом реконструирована внешность собаки, в которой возникла самая первая клетка трансмиссивной опухоли собак (E. P. Murchison et al., 2014. Transmissible Dog Cancer Genome Reveals the Origin and History of an Ancient Cell Lineage). Скорее всего, эта собака жила 11 тысяч лет назад и была внешне похожа на хаски или аляскинского маламута. Также известно, что она представляла собой одну из древнейших линий собак и жила в маленькой популяции из нескольких сотен особей. Авторы популярного синопсиса к статье с описанием генома клеток трансмиссивной опухоли собак выразились так: «Давний предок современной домашней собаки жив в наши дни в форме трансмиссивной венерической опухоли собак». Такое образное выражение наводит на мысль о крестражах из вселенной Гарри Поттера. Правда, здесь давно вымершее живое существо «сохраняет» в опухоли не свою душу, а своей геном. Но, если говорить серьезно, то это сравнение иллюстрирует тот факт, что выявить «основателя» опухоли сравнительно просто. Более того, реконструировать можно не только внешность животного, но и тип клетки, давшей начало опухоли. Так, было определено, что обе линии лицевой опухоли тасманийского дьявола происходит от шванновских клеток, которые образуют оболочку (своеобразную «живую изоленту») периферических нервных волокон. Причем родоначальником линии DFT2 был самец (это легко определяется по кариотипу клеток — в них есть Y-хромосома), а линия DFT1 происходит от самки.

В случае с обсуждаемыми заразными лейкозами мидий все еще интереснее. Обе линии — BTN1 и BTN2 — поражают несколько видов. Обе они происходят из вида Mytilus trossulus. Раньше клетки линии BTN1 обнаруживались в самих M. trossulus (причем только в одной популяции этих мидий на тихоокеанском побережье Северной Америки), а клетки линии BTN2 находили только в других видах («ареал» этой линии гораздо шире: она встречается и в Европе, и в Южной Америке). То, что вторая линия тоже происходит из M. trossulus, было известно лишь на основе анализа геномов раковых клеток и их сравнения с геномами известных видов моллюсков. Так было до выхода обсуждаемой статьи — описанный в ней «заразный рак» M. trossulus был идентифицирован исследователями как клон BTN2, то есть это первое описание «заразного рака» линии BTN2 в самом родительском виде.

Филогенетический анализ обнаруженных у дальневосточных моллюсков опухолевых клеток показал их тесное эволюционное родство с линиями BTN2 из Аргентины, Чили и Европы — то есть с совершенно других концов Земли (рис. 10). Похоже, рак дальневосточных мидий — часть бушующей во всех океанах Земли смертоносной «пандемии» (точнее — панзоотии). Смертоносной, к счастью, только для моллюсков.

Рис. 10. Эволюционные деревья «заразного рака» мидий. Фиолетовым цветом выделены гены опухолевых клеток моллюсков с российского Дальнего Востока (BTN The Sea of Japan). Хорошо заметно, что они относятся к линии BTN2, а ближайшие «родственники» заразного рака дальневосточных мидий — раки моллюсков с побережий Аргентины, Чили и Европы. Рисунок из обсуждаемой статьи в Scientific Reports

Авторы предположили, что эта пандемия и началась на Дальнем Востоке — в исходном ареале M. trossulus. В пользу этой гипотезы говорят обнаруженные в опухолевых клетках гаплогруппы митохондриальной ДНК, по которым удобно отслеживать даже происхождение человеческих популяций, не то что заразного рака моллюсков. Эти гаплогруппы оказались максимально близки гаплогруппам дальневосточных моллюсков (рис. 11).

Рис. 11. Гаплотипическая сеть (схема, показывающая родство гаплотипов друг с другом) для диссеминированной неоплазии гемоцитов мидий. Каждый кружочек обозначает определенный гаплотип, его диаметр показывает число доступных образцов, а окраска указывает на географические регион, откуда были взяты образцы (места отбора проб приведены на рисунке b). Видно, что клон BTN из Японского моря теснее всего связан именно с «серыми» дальневосточными (а также с «черными» североамериканскими) гаплогруппами. Рисунок из обсуждаемой статьи в Scientific Reports

Авторы также попытались реконструировать «родоначальника» инфекционного рака моллюсков, как это было сделано с заразными раками собак и тасманийских дьяволов. Уже упоминавшиеся гаплогруппы митохондриальной ДНК, проанализированные авторами, оказались близки к «маскулинизированным» гаплогруппам, которые у моллюсков передаются по отцовской линии и сохраняются только в клетках зародышевой линии — и только у самцов. Это свидетельствует, что «нулевой пациент», впервые заболевший этой опухолью, был самцом. А клетка, давшая начало опухоли, была по происхождению вовсе не клеткой крови (гемолимфы), а первичной половой клеткой (у человека тоже встречаются опухоли из первичных половых клеток — например, семинома). Но авторы сами говорят, что пока это лишь гипотеза.

Что дальше?

Естественный вопрос при обнаружении эпизоотии заразного рака — что с ней делать? В случае с венерической саркомой собак все относительно просто: эта опухоль хорошо поддается лечению, а то и вовсе сама регрессирует через несколько месяцев. Тасманийских дьяволов пока разводят на острове Марайя в своеобразной «резервации» (подробно об этом написано в картинках дня Сохранение тасманийского дьявола и Дьявольские гастроли), чтобы потом выпускать на Тасманию и тем самым предотвратить вымирание популяции. Ученые также надеются разработать вакцину от этой болезни и прививать ею дьяволов.

Но до реальных мер по спасению моллюсков пока еще очень далеко: мы пока даже не знаем, насколько «заразный рак» вредит их популяциям и серьезна ли угроза их численности. Сейчас авторы продолжают работу над методикой диагностики «лейкоза» у моллюсков: возможно, она станет первым шагом к более масштабному скринингу и оценке серьезности ситуации.

Остаются и другие нерешенные вопросы. Во-первых, пока не совсем ясно, как именно передается «заразный рак» моллюсков. Предполагается, что опухолевые клетки выходят из зараженных моллюсков в свободное плавание и попадают в здоровых особей при фильтрации ими воды (это их способ питания). Также не до конца понятно, почему среди моллюсков так распространен «заразный рак». Сейчас это связывают с отсутствием у них молекул главного комплекса гистосовместимости (MHC), обеспечивающих отторжение чужеродных клеток и тканей у млекопитающих. Но это вовсе не означает отсутствие самого феномена тканевой несовместимости: возможно, у беспозвоночных он просто обеспечивается другими молекулами (L. J. Dishaw, G. W. Litman, 2009. Invertebrate Allorecognition: The Origins of Histocompatibility). Так что многие загадки заразного рака моллюсков ещё только ждут своего решения.

Автор выражает благодарность ведущему автору обсуждаемой статьи н. с. кафедры прикладной экологии СПбГУ Марии Сказиной за консультации при подготовке этой новости.

Источник: Maria Skazina, Nelly Odintsova, Maria Maiorova, Angelina Ivanova, Risto Väinölä & Petr Strelkov. First description of a widespread Mytilus trossulus-derived bivalve transmissible cancer lineage in M. trossulus itself // Scientific Reports. 2021. DOI: 10.1038/s41598-021-85098-5.

Георгий Куракин

-

-

Да, можно. Заразный рак мидии не может перескочить на человека. Перескоки происходят только между разными видами моллюсков. При попытке прижиться в человеке такая клетка будет уничтожена на лету, так как она будет выглядеть для нашей иммунной системы не просто подозрительно, а как откровенный злодей.

-

Да, можно. Заразный рак мидии не может перескочить на человека. Перескоки происходят только между разными видами моллюсков.

Не знаю как у мидий, но злокачественные клетки от "сожителей" вполне себе могут найти нишу для роста у человека. Вспомнил давно описанный случай (сейчас возможно уже не единственный) возникновения злокачественной опухоли у пациента, ориджином которой были клетки не пациента, а ленточного червя, дожившего в нем до своей онкологии.

DOI: 10.1056/NEJMoa1505892

(ну или синопсис кратко: https://www.scientificamerican.com/article/tapeworm-spreads-deadly-cancer-to-human/) При попытке прижиться в человеке такая клетка будет уничтожена на лету, так как она будет выглядеть для нашей иммунной системы не просто подозрительно, а как откровенный злодей.

Да, конечно с оговоркой, что у того пациента был иммунодефицит по причине ВИЧ инфекции.

Но я к тому, что принципиально, если бы не иммунная система, такой вариант возможен.-

судя по описанию случая, там у гражданина просто опухоль червя рассыпалась, но никаких микроокружений, питающих сосудов и прочего обеспечения со стороны гражданина не образовывалось. То есть, ниши нет, гражданин оказался пассивной чашкой с питательной средой. Мне кажется, это перескоком назвать нельзя

-

В том случае речи о микроокружении опухоли идти не может, т.к. пациент со скомпрометированной иммунной системой. Более того, если предположить развитие такой опухоли при "нормальной" иммунной системе, неизвестно, стало ли бы образовываться микроокружение, т.к. клетки совершенно из другого организма. Какой бы в таком случае был сигналинг (не знаю как по русски еще заменить cross-talk) между ними и иммунными/стромальными клетками неизвестно.

И, я бы все таки не отождествлял понятия "ниша" и "микроокружение". Первичная опухолевая ниша как часть микроокружения - да. Ниша, "подготавливаемая" для метастазов - там микроокружением сначала и не пахнет.

В том случае, я как нишу рассматривал просто место, где клетки смогли "укрепиться" и начать пролиферировать. Но скорее всего, куда быстрее сели, там и начали расти. Возможно из-за особенностей кровообращения.

Что такое перескок я не очень понимаю.-

>> В том случае, я как нишу рассматривал просто место, где клетки смогли "укрепиться" и начать пролиферировать. Но скорее всего, куда быстрее сели, там и начали расти. Возможно из-за особенностей кровообращения.

кмк, речь вообще не идет, что где-то "клетки" укрепились. У гражданина на КТ узлы и в печени, и в легких, и в надпочечнике. Попасть "клеткам" из червя в тонком кишечнике в большой круг малореально.

Гораздо реальнее, что гражданин просто был промежуточным хозяином, один из цистицерков активно заполз в легкое, но вместо нормальной финны дал опухоль.-

А при чем тут большой круг?

Брыжеечная вена, воротная, вот мы и в печени. Печеночные, нижняя полая, правое предсердие/желудочек - и вот мы в малом кругу и в легких.

Собственно, первые встречающиеся органы.

А еще есть лимфоотток.

Мне сложнее представить, как цистицеркоид активно заползает в легкое.-

>>А при чем тут большой круг?

при том, что в публикации описаны узлы в надпочечнике.

>>Мне сложнее представить, как цистицеркоид активно заползает в легкое.

эти твари куда хочешь заползут, но в легкие чаще заносит при аспирации рвотных масс. Свиных цепней, во всяком случае, так носит-

Ну, опять же, вполне представима ситуация, когда клетки вторично мимо/через легкие (или уже третично из легких?) полетели дальше в надпочечник.

Аспирация рвотных масс, с последующей диссеминацией клеток из развившейся в легких опухоли, тоже вполне себе вариант.

Мне, по крайней мере, такие пути все еще представляются наиболее вероятными, чем активное заползание цистицеркоидов сквозь все и вся:)

-

-

-

-

-

-

-

А как доказать что раковые клетки не передаются от человека к человеку?

https://www.nature.com/articles/bjc2014656

-

А как доказать что раковые клетки не передаются от человека к человеку?

Эм, так в комментарии, ссылку на который вы же и даете, даны ссылки на работы, показывающие что это возможно.

Просто чтобы это произошло, нужно чтобы совпало очень много условий. Поэтому вероятность такого исчезающе мала.-

Хорошо, значит мы перешли от мнения что раковые клетки не могут передаваться ко мнению что такая передача возможна но её вероятность исчезающе мала. А на чём это мнение основано? Какие это условия? Например, почему человек с раком лёгкого не может передать раковые клетки другому человеку, скажем кашляя? Чем человек отличается от собак, у которых раковые клетки передаются половым путём, что может сделать вероятность передачи раковых клеток настолько малой что её нет смысла рассматривать?

-

Последние новости

Рис. 1. У здоровых мидий три типа гемоцитов — клеток «крови». Иногда среди них появляются злокачественные клетки, вызывающие у моллюсков опухолевое заболевание гемолимфы и способные передаваться от особи к особи причем не обязательно одного вида. Сейчас пораженные этим заболеванием моллюски встречаются по всему миру — в Европе и обеих Америках. Авторы обсуждаемой работы показали, что и на российском Дальнем Востоке мидии Mytilus trossulus поражены этим заболеванием. Рисунок © Георгий Куракин