Когда изменения в экосистеме от инвазии азотфиксирующих видов становятся необратимыми?

Азотфиксирующий кустарник Amorpha fruticosa (семейство Бобовые) — агрессивный инвазивный вид, активно распространяющийся в Европе. За счет фиксации азота аморфа сильно влияет на циклы азота и углерода в почве и изменяет характеристики почв. Из-за этого даже после удаления кустов аморфы с какого-либо участка растительное сообщество на нем претерпевает серьезные изменения: ускоренная рециркуляция питательных веществ в сочетании с повышенной нитрификацией будет способствовать появлению других, более требовательных к азоту видов. Комплексное исследование последствий внедрения аморфы кустарниковой в Италии показало, что интенсивность минерализации и нитрификации увеличивается с повышением содержания органического углерода и азота в почве в естественных сообществах и на участках с высоким уровнем инвазии, но снижается на участках со средним уровнем инвазии. Это говорит о существовании промежуточной стадии в ходе инвазии, на которой тенденции нитрификации и аммонификации обращаются вспять. Вероятно, это тот этап, на котором еще возможно восстановление естественного сообщества, если вовремя принять необходимые меры по устранению инвазивного вида.

Азот, несмотря на свое название (греч. ἀζωτικός означает «безжизненный»: α- ‘не-, без-’, ζωή ‘жизнь’, ζωτικός ‘исполненный жизни, живой’), крайне важен для всех живых существ, поскольку входит в состав белков и нуклеиновых кислот. Хотя азот является одним из самых распространенных химических элементов на Земле (его содержание в атмосфере 78%), большинство живых организмов не способно напрямую усваивать молекулярный азот из воздуха, так как в молекуле азота N2 между атомами очень прочная связь.

Чтобы живые организмы могли использовать азот, он должен перейти в «связанное» состояние: его атомы должны прореагировать с атомами других веществ (например, с кислородом), связь с которыми будет достаточно слабой и позволит усваивать азот. Основными усвояемыми формами азота для большинства растений являются ионы аммония NH4+ и нитрат-ионы NO3−. Уникальной способностью связывать молекулы азота, делая его доступным для потребления растениями, обладают некоторые азотфиксирующие бактерии. Одним из наиболее известных примеров таких азотофиксаторов являются симбиотические клубеньковые бактерии на корнях бобовых растений. Благодаря симбиотической азотфиксации атмосферного азота бобовые насыщают почву связанным азотом и повышают плодородие почвы. Именно поэтому бобовые растения часто высаживают на полях в качестве зеленого удобрения.

Однако при активном распространении в естественных экосистемах инвазивных (то есть чужеродных для данной экосистемы видов, активное распространение которых угрожает биологическому разнообразию) для них бобовых растений такое воздействие на цикл азота может быть вредным. Увеличение содержания азота приводит к нарушению биогеохимического цикла азота, смещению естественного баланса азота и углерода, повышению продуктивности экосистемы и резкому изменению состава доминирующих видов. Повышение содержания азота благоприятно сказывается на росте нитрофильных видов (таких как, например, крапива). Но при этом происходит вытеснение других видов, в результате зачастую снижается общее биоразнообразие экосистемы. В результате растительные сообщества экосистем с исходно низким содержанием азота становятся похожи по составу на растительные сообщества богатых азотом почв — происходит утрата не только отдельных видов, но и целых сообществ.

Еще одна проблема, связанная с азотом, — эвтрофикация водоемов. Когда экосистема оказывается насыщена азотом и больше не может его усваивать, азот начинает вымываться в реки, что приводит к активному размножению фитопланктона. После отмирания фитопланктона на его разложение расходуется весь кислород, что приводит к гибели аэробных организмов.

Именно из-за эвтрофикации бедных питательными веществами участков и последующих изменений в структуре сообществ и биоразнообразии такие инвазивные виды, как люпин или серебристая акация представляют значительную угрозу для экосистем. Несмотря на то, что чужеродным деревьям и кустарникам требуется больше времени для внедрения, чем травянистым растениям, древесные виды, фиксирующие азот, на самом деле являются одними из главных растений-вселенцев во всем мире. К таким видам относятся, например, английский дрок (Ulex europaeus), белая «акация» и желтая «акация» (которые на самом деле не являются представителями рода акация (Acacia) — см. картинку дня «Белая акация»).

В Европе активно распространяется еще один азотфиксирующий инвазивный вид аморфа кустарниковая (Amorpha fruticosa), завезенная из Северной Америки в начале XVIII века. Всего за несколько лет инвазия этого кустарника приводит к развитию плотных моновидовых популяций, вызывая снижение разнообразия растений и затрудняя восстановление экосистемы.

Авторы статьи, опубликованной недавно в журнале Science of the Total Environment, предположили, что инвазия аморфы кустарниковой сильно влияет не только на цикл азота, но и на цикл углерода, и что величина таких изменений может зависеть от характеристик почвы. Для проверки этих предположений они провели комплексное исследование влияния A. fruticosa на биологические свойства различных почв в поймах четырех рек Северо-Восточной Италии. В каждой из четырех пойм было случайным образом выбрано по три участка, а в пределах каждого участка — по три площадки площадью по 25 м2, представлявшие разные уровни инвазии (рис. 2): 1) слабый (незатронутые сухие пастбища), 2) средний (40–70% покрытия A. fruticosa) и 3) сильный (> 70% покрытия A. fruticosa). Всего было отобрано 36 площадок (4 поймы × 3 участка × 3 уровня инвазии).

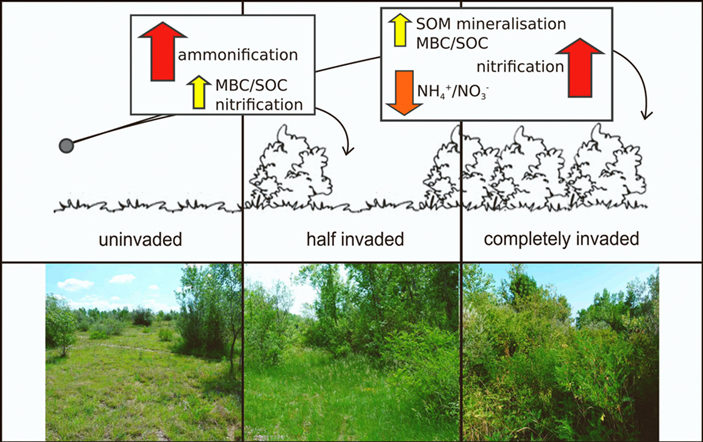

Рис. 2. Изменение свойств почвы на разных стадиях инвазии аморфы кустарниковой. На участках со средним уровнем инвазии (half invaded) по сравнению с естественными сообществами (uninvaded) возрастает интенсивность аммонификации (ammonification) и нитрификации (nitrification). На участках с высоким уровнем инвазии (completely invaded) процессы нитрификации становятся еще более интенсивными, за счет чего снижается соотношение аммонийного азота к нитратному (NH4+/NO3−), также на этой стадии ускоряются процессы минерализации (mineralisation). Рисунок из обсуждаемой статьи в Science of the Total Environment

Ученые подсчитывали количество растений A. fruticosa на каждом участке и измеряли средний диаметр пяти случайно выбранных стеблей, среднюю ширину колец стебля и средний возраст растений, полученный путем подсчета годичных колец. Также они определяли общее содержание азота и углерода в листьях.

Была исследована и почва: на каждом участке были взяты ее образцы, в которых было измерено содержание азота и углерода, а также определена ее текстура. Ученые измерили скорость нитрификации, аммонификации и минерализации органического вещества почвы. Эти параметры характеризуют циклы азота и углерода в почве. В ходе минерализации (см. Mineralization) происходит распад органических остатков до конечных продуктов — воды, углекислого газа и простых солей. Благодаря этому происходит переход различных элементов минерального питания растений, закрепленных в органических остатках, в минеральные формы, доступные для живых организмов. Аммонификация (гниение) представляет собой процесс разложения микроорганизмами азотсодержащих веществ с выделением газообразного аммиака или ионов аммония. Аммиак в процессе нитрификации окисляется сначала до азотистой, а затем до азотной кислоты.

Как и ожидалось, на участках с высокой степенью инвазии A. fruticosa была выше доля растений с большим количеством годичных колец и большей средней шириной колец (это означает, что, поселившись на новом месте, аморфа вполне успешно растет и довольно быстро заполоняет его). Разница между средним возрастом растений на участках со средней и высокой степенями инвазии была небольшой (1,3 года), но статистически значимой. Распространение A. fruticosa в исследуемом районе было чрезвычайно быстрым — полное покрытие участка кустарниками происходило за 4–5 лет. Помимо высокой конкурентоспособности вида, высокой скорости инвазии, вероятно, способствовало низкое биоразнообразие этих пастбищ, ведь инвазивные виды быстрее распространяются там, где экологическое разнообразие среды обитания невелико. Более того, A. fruticosa подавляет прорастание и рост других видов, выделяя из корней аллелопатические вещества, так что заключительная часть инвазии может проходить еще быстрее. Именно высокой скоростью инвазии авторы объясняют тот факт, что они не обнаружили значительного увеличения уровня азота в почве, которое ожидали увидеть при инвазии этого азотофиксирующего растения. Видимо, азот просто не успел накопиться в почве за такой короткий срок.

Тем не менее при инвазии A. fruticosa наблюдались изменения свойств почвы, среди которых наиболее заметными были повышение скорости нитрификации и аммонификации. На средней стадии инвазии из-за изменений в составе почвенно-минерального азота создавались более благоприятные почвенные условия для роста A. fruticosa (в результате нитрификации пропорция нитратов, которые являются предпочитаемой формой азота для растений, стала выше).

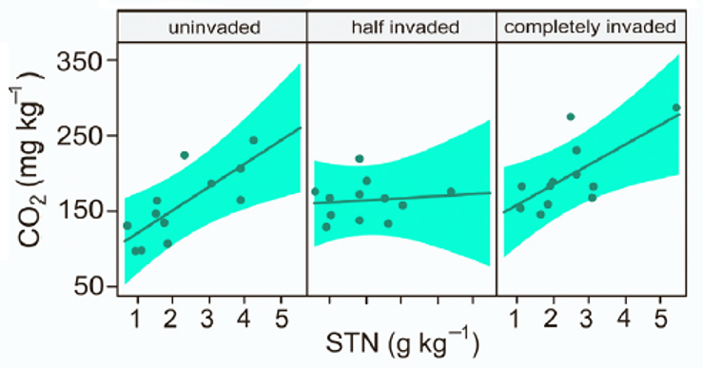

Увеличение содержания азота в почве стимулирует минерализацию органического вещества почв, однако в данном исследовании этот эффект проявлялся либо в незатронутых инвазией участках, либо на участках с высоким уровнем инвазии. На участках со средним уровнем инвазии он зафиксирован не был (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость скорости минерализации (определяемой по интенсивности выбросов CO2, указана по вертикальной оси) от содержания азота в почве (STN, по горизонтальной оси) на незатронутых инвазией участках (uninvaded), участках со средним (half invaded) и высоким (completely invaded) уровнями инвазии. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science of the Total Environment

Также на промежуточной стадии инвазии отсутствует связь между нитрификацией и содержанием в почве азота и органического углерода (рис. 4). При этом положительная корреляция между этими двумя параметрами наблюдается на участках с нулевым и с высоким уровнями инвазии.

Рис. 4. Зависимость скорости нитрификации (по вертикальной оси) от содержания органического углерода в почве (SOC, по горизонтальной оси) на незатронутых инвазией участках (uninvaded), участках со средним (half invaded) и высоким (completely invaded) уровнями инвазии. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science of the Total Environment

Авторы выдвинули предположение, что наблюдаемые тенденции могут быть результатом реакции местных растений на изменения, внесенные чужеродными видами. Повышение нитрификации снижает эффективность круговорота азота в наземных экосистемах, поскольку при этом относительно неподвижные ионы аммония переходят в нитраты — наиболее активно мигрирующие в растворе соединения азота, которые легко вымываются из почвы или переходят в газообразное состояние и возвращаются в атмосферу. По этой причине многие растения, живущие в средах с низким содержанием азота, часто способны выделять из корней и подстилки ингибиторы биологической нитрификации. Высокий уровень аморфы кустарниковой приводит к тому, что аборигенных растений остается так мало, что этот эффект, очевидно, исчезает.

Помимо ингибирования биологической нитрификации на среднем уровне инвазии, видимо, происходят изменения, вызванные самой аморфой, а точнее ее опадом. Дело в том, что листья A. fruticosa за счет высокого содержания азота образуют подстилку более высокого качества, которая повышает активность почвенного микробного сообщества и быстрее разлагается. Благодаря этому происходит усиление минерализации и нитрификации в почвах с низким содержанием органического углерода. Однако в почвах с изначально высоким содержанием углерода этот эффект не так заметен. Именно этим можно объяснить описанное выше отсутствие корреляции между нитрификацией и содержанием углерода на среднем уровне инвазии. Легко разлагаемая подстилка A. fruticosa, несомненно, вносит существенный вклад в общее дыхание почв с изначально низким содержанием углерода, но может иметь гораздо меньшее воздействие (особенно на среднем уровне инвазии) в почвах с высоким содержанием углерода.

Скорость аммонификации значительно увеличилась на среднем уровне инвазии и снизилась после того, как он стал высоким. Это свидетельствует об усилении микробной активности на начальном этапе инвазии, что, вероятно, можно также объяснить изменением состава подстилки.

Таким образом, средний уровень инвазий может представлять собой ключевой этап инвазии растений, на котором тенденции нитрификации и минерализации обращены вспять. Авторы считают, что на этом этапе возможно восстановление естественного сообщества. На более поздних этапах даже после удаления азотфиксирующих инвазивных видов необходимо несколько лет для восстановления исходных почвенных условий и биологических процессов в почве. Большинство естественных видов, адаптированных к бедным (например, песчаным) почвам, не способны повторно освоить деградированные пастбища даже через несколько лет после удаления A. fruticosa, так как они вытесняются укоренившимися на этих почвах нитрофильными видами. Возникновение переходной стадии во время инвазии чужеродных видов может быть благоприятным обстоятельством для эффективных планов восстановления естественных сообществ.

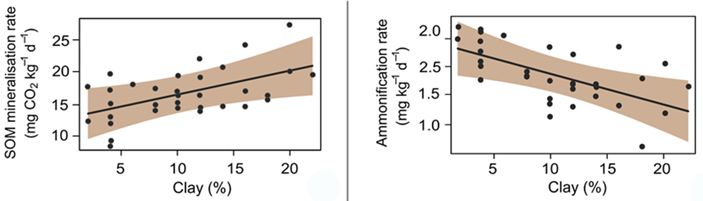

Наблюдаемые тенденции в темпах минерализации, аммонификации и нитрификации были также связаны с физическими характеристиками почвы. Скорость минерализации часто затруднена в почвах с более мелкой структурой из-за физической защиты, оказываемой частицами глины. В исследованных почвах, напротив, минерализация была положительно связана с глинистостью (рис. 5, слева). Возможно, это происходит из-за крупнозернистой текстуры (от песчаной до глинистой) этих чрезмерно дренируемых почв, в которых небольшое увеличение содержания глины может усиливать удержание воды и обеспечивать более длительные периоды микробной активности.

Рис. 5. Зависимость скорости минерализации (SOM mineralisation rate) и скорости аммонификации (Ammonification rate) от процента содержания глины в почве (Clay). Рисунок из обсуждаемой статьи в Science of the Total Environment

С другой стороны, глина отрицательно влияет на процессы аммонификации (справа на рис. 5) и нитрификации. Угнетающее действие глины на аммонификацию авторы приписывают физической стабилизации органического вещества и сорбции органических форм азота. А снижение уровня нитрификации связывают с падением концентрации ионов аммония в почвенном растворе, вызванной притяжением отрицательно заряженными глинистыми поверхностями, в результате чего меньше ионов аммония может свободно диффундировать к нитрификаторам. Таким образом, содержание глины является еще одним почвенным фактором, который может регулировать эффекты инвазии азотофиксирующих кустарников на циклы углерода и азота в почве.

Обсуждаемая работа показывает, что на среднем уровне инвазии восстановить исходные показатели почвы и сохранить естественное сообщество намного проще. При высоком уровне инвазии, когда аморфа занимает более 70% площади какого-либо участка, простое механическое уничтожение ее кустов уже не позволит восстановить первоначальное сообщество из-за значительных изменений почвенных процессов. Для эффективной ремедиации в этом случае будет необходимо разрабатывать комплекс мероприятий, позволяющий предотвратить вторжение нитрофильных видов и восстановить почвенные условия (например, применять ингибиторы биологической нитрификации). Это влечет дополнительные финансовые и трудовые затраты, которые и так очень высоки при борьбе с инвазивными видами. К тому же, нарушить естественное сообщество всегда намного проще, чем восстановить эту сложную систему взаимодействий. Тем более, что в каждом конкретном случае придется разрабатывать индивидуальный план ремедиации, поскольку характер изменений, вносимых инвазивным видом, может зависеть от исходных характеристик почвы, таких как, например, содержание углерода или глинистость.

Источник: E. Pellegrini, F. Boscutti, G. Alberti, V. Casolo, M. Contin, M. De Nobili. Stand age, degree of encroachment and soil characteristics modulate changes of C and N cycles in dry grassland soils invaded by the N2-fixing shrub Amorpha fruticosa // Science of The Total Environment. 2021. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.148295.

Елена Устинова

-

Ещё не прочитал.

Так вот, а есть ли положительный эффект от инвазии? Например, неимоверная увеличение эффективности.

В природе то же самое, человек лишь ускорил процессы. Послеледниковая инвазия сосен в тундру. А так, больше азота, больше биомассы и всякой живности. А так же больше кислорода и поглощение углекислого газа. (Возможно, но особо быстрорастущие виды тут наверно впереди остальных. Клён ясенелистный против клёна обычного)

Биоразнобразие уменьшается. Так как многочисленные менее конкурентноспособные виды вытесняются, в том числе благодаря лучшей почве. Но если сжигать траву, то биоразнообразие увеличится по простой причине опустошение лугов. А ещё биоразнообразие увеличивает паразиты и полупаразиты, снижая роль доминатов. -

Сообщества с аморфой (или люпином) по картинке стали продуктивнее. Следовательно, больше зверей, кислорода и связывание C02 и других выхлопов.

Улекс или какой то другой вид бобовых специально высаживали охотники, для корма.

В современной Европе главная тенденция, сохранение привычных пейзажей и биотопов. Даже если они всецело созданы человеком и не естественны, как луга Швейцарии или какие нибудь верестняки. А в первой половине 20 века природу "улучшали", завозили или интродуцировали всякие виды, например енотовидную собаку. -

Да мне кажется очень интересная тема возможных положительных изменений в экосистемах под влиянием инвазивных видов. Наверняка есть такие примеры на современном этапе развития биосферы, но любой инвазивный вид так или иначе влияет на те виды которые были до него и все таки мне кажется, что негативных примеров такого влияния больше

-

Хочу поблагодарить за статью тема важная и интересная. Хотелось бы услышать мнение Елены на ряд вопросов.

Сначала комментарии. Когда говорят о сохранении естественных биотопов в Европе мне всегда становится смешно. Какие биотопы в Европе естественные? После ледника кроме жалких рефугиумов в греции и Испании, на Кавказе, Европа представляла собой тундру и сухую степь, никаких деревьев. Естественно после отступления ледника начался процесс заселения деревьями с других регионов, заселение шло с разных направлений и первопроходцы часто замещались более поздними видами. Процесс этот еще не закончен, так что говорить о каких то биотопах которые надо "сохранять" как минимум странно, их нельзя сохранять они меняются естественным природным путем.

Второй очень важный момент 95% лесов Европы были уничтожены человеком после его заселения в Европу, влияние человека сильно изменила видовой состав европейских лесов еще в палеолите. После того как начались промышленные революции и промышленники стали заботится восстановлением лесов для рубки были сформированы огромные массивы монокультурных лесов. Справедливым будет сказать что в Европе нет естественных биотопов. Поэтому не ясен смысл сохранения того что сложилось случайно и не отвечает оптимальному.

Третье хорошо известен список доледниковых растений Европы которые вымерли или ютятся в рефугиумах после ледника, ни разу не слышал от "сохраненцев" призывов восстановить действительно старые европейские биотопы. Хотя сейчас большинство этих деревьев преспокойно растут по всей Европы в ботсадах и у частников на участках и ничего не мешает начать обратную реинтродукцию. Ничего кроме криков сохраненцев "ах опасные инвазии, ах они вытеснят наши любимые ягели и маршанции этими противными магнолиями и орехами".

Елена вы же в курсе существования черной книги России? По ряду видов я с ней целиком согласен, ужасная инвазия ясенелистного клена, который реально уничтожает все вокруг даже траву. Но в списке инвазий я нашел красный дуб и клен гиннала. У меня есть ряд наблюдений многолетних о том что эти инвазии не опасные. Не могли бы прокомментировать насчет этих видов? Только конкретику а не общие фразы типа ясенеистный тоже долго не могли интродуцировать а потом как интродуцировали. Там история другая была везли деревья южного ареала они и вымерзали, как привезли деревья с северного ареала тут же он и прижился. Та же история с Сассафраксом в Москве он вымерзает по уровень снега, но у себя в Америке успешно растет в 4-5 зоне.-

В Европе сохраняют традициональные сельские пейзажи, называя их биотопами. Например, ЕС платить деньги, чтоб раз в год скосили траву, ради биоразнообразие. Потом прошлогодние рулоны сена лежат не полях и гниют. Поля красивые, но это далеко от хода естественных процессов в природе.

Там ещё охраняют верестняки, среду полностью созданную человеком, выпасом скота и пожарами.

Ну вообщем имеется список особо охраняемых в ЕС сред обитание. Добрая треть из них искусственные, как паркообразные леса, обеднённые луга какого то вида травы и т.д.

Где то чересчур перегнули в одну сторону.-

Они все исскуственные, Европа после отступления ледников была покрыта лесами, которые были изведены полностью, так что они сохраняют полностью исскуственный биотоп.

Но у них хоть за счет рефугиумов сохранилось какое то биоразнообразие, а у нас осинки и березки. Но находятся и у нас ратующие за сохранение этого "биоразнообразия"

-

-

-

в Европе нет естественных биотопов.

А что входит в понятие естественный биотоп? Основной характеристикой естественной экосистемы является наличие относительно замкнутых, стабильных в пространстве и времени потоков вещества и энергии между биотической и абиотической частями экосистемы. Сколько времени они должны существовать, чтобы их можно было считать естественными нигде на самом деле не сказано.Поэтому не ясен смысл сохранения того что сложилось случайно и не отвечает оптимальному.

Согласно нейтралистскому подходу к структуре сообществ - вообще любое сообщество сложилось случайно. Оптимальное сообщество - это какое? наиболее продуктивное? Это на самом деле хороший вопрос, надо ли сохранять все экосистемы или только максимально продуктивные. Современная концепция сохранения биоразнообразия направлена как раз на сохранение любых естественных местообитаний. В 2017 году вышла книга за авторством Стефана Линквиста, Гари Варнера и Джонатана Ньюмана "Defending Biodiversity", где предлагается пересмотреть существующую концепцию. А в январе 2020 года в журнале Biology & Philosophy опубликована целая дискуссия по поводу этой книги, но пока никто не спешит пересмотреть Конвенцию о сохранении биоразнообразия.

Вообще максимально эффективным (оптимальным) можно считать климаксное сообщество. И вот как раз инвазивные виды зачастую могут мешать сукцессии. (Например, это показано для золотарника: http://www.sevin.ru/invasjour/issues/2015_1/Gusev_15_1.pdf).Но в списке инвазий я нашел красный дуб и клен гиннала.

В самой "Черной книге флоры Средней России" этих видов нет. Они фигурируют в списке "растений, находящихся большей частью на первых стадиях инвазионного процесса и проявляющих тенденцию к активному расширению ареала" или активно расселяющихся в каких-то отдельных регионах (возможно, эти виды включены в какие-то региональные книги, где их инвазия действительно имеет место). Кстати, аморфа кустарниковая тоже есть в этом списке.-

Сколько времени они должны существовать, чтобы их можно было считать естественными нигде на самом деле не сказано.

Вам самой не кажется что такое определение не научно? По сути любая экосистема свалки попадает под такое понятие. И вполне возможно она будет уникальна и виды там произрастающие накопят свои отличие от коллег генералистов и может даже станут красивее их. И что мы это тоже будем сохранять?входит в понятие естественный биотоп

Вот с этим как раз понятнее, флоры до интенсивного освоения человеком территории в основном хорошо известны, если они существовали по геологическим меркам долгий период они и есть естественные. А если пришел человек вырубил лес, перевыпасом уничтожил кустарники и редкие травы, то оставшиеся пустоши никак естественными назвать нельзя даже если они существуют сотни лет.Это на самом деле хороший вопрос, надо ли сохранять все экосистемы или только максимально продуктивные

Этот вопрос самый главный, поскольку поднимает вопрос что многие непродуктивные экосистемы результат деятельности человека и по сути рукотворные.где предлагается пересмотреть существующую концепцию.

Это радует, значит начали раздаваться голоса ученых. Если кратко какие у него предложения?находящихся большей частью на первых стадиях инвазионного процесса и проявляющих тенденцию к активному расширению ареала

Ну это понятно, непонятны опасения на их счет. Клен гиннала по сути своей копия клена татарского которым покрыты огромные территории по всей средней полосе. Метров с 30 не заметите отличия между ними. При этом всхожесть семян гиннала крайне невысокая, семена не отделяются и не разлетаются, вися на дереве быстро теряют всхожесть, у мест заброшенных посадок гиннала огромная проблема найти сеянец. Клены гиннала крайне подвержены разломам снегом и сильными ветрами. Что приводит к формированию куста вместо дерева и отложенному цветению. Клены гиннала сильно подвержены вилту клена, что уничтожает целые деревья. Также подвержен мучнистой росе. Т.е. имеем еще один клен татарский только хуже размножающийся и больше болеющий. Ну займет он часть ниши татарского что с того?

Красный дуб вообще с трудом понимаю, практически во всех регионах мира где ледник не уничтожил всю растительность на одной и той же территории прекрасно сосуществуют по 10-20 видов дубов занимающих разные ниши. Нормальная ситуация устойчивый тип леса с 4-7 видами дуба. Только у нас один вид дуба из-за ледника. В Европе благодаря рефугиумам 10 видов дуба. В северной Америке 30, в Азии бесчетное число (всего в мире 600 видов). Абсолютно естественно что у красного другие приспособления и экологические ниши и там где черешчатому не очень красный его может вытеснить. Но черешчатый легко вытесняется и ясенем и березой и чем угодно. Желуди красного зреют 2 года, при этом крайне боятся замокания и повреждения почвенными грибками. Желудь черешчатого весь в пенициллуме прорастает и выживает а красного сгнивает полностью. Корневая у красного менее глубокая и сеянцы 1-2 лет очень сильно подвержены засухам. Выпад может составлять 50% и более. Это вкупе с тем что желуди боятся замокания.

Вредители гусеницы, долгоносики, тля кушают красный дуб куда охотнее черешчатого. На глине красный растет медленнее черешчатого. Но да в хороших для себя условиях он обгоняет в росте черешчатый. В лесхозах зарабатывающих рубкой и продажей черешчатого дуба в Белоруссии в пуще докладывали что красный замещает черешчатый за счет более быстрого роста. Ну так в лесхозах первые несколько лет положено трактором косить междурядья с березой, осиной и ивой иначе дубу не выжить. К чему эти стоны лесхозов про красный?

Попробуйте подсадить в березняк красный дуб, ага 10 см высотой за 4 года, это вид потенциально опасный??? Создается впечатление что люди составлявшие список немножко не в курсе физиологии данных видов.

Может быть вы встречали исследования на этот счет?-

>По сути любая экосистема свалки попадает под такое понятие.

Разве? Основная характеристика свалки, что там нет "относительно замкнутых и стабильных в пространстве и времени потоков вещества и энергии". Пока свалка действующая, есть определенная стабильность, но принципиально нет замкнутости. Когда свалка закрывается, начинается процесс сукцессии - что сопровождается изменением экосистемы: и видового состава, и потоков вещества и энергии.

-

-

-

И вот как раз инвазивные виды зачастую могут мешать сукцессии. (Например, это показано для золотарника:

Почитал статью спасибо, в принципе ожидаемо что плотные заросли золотарника вытеснили многие виды. Фраза про заселение естественными видами - Клен ясенелистный и Береза вызывает сразу отторжение. Когда это ясенелистный стал естественной флорой для Белоруссии? Нет я понимаю что в рамках данной статьи только пионерные сорные виды успели бы заселиться, но как то иначе надо делать выводы что ли. А то получается золотарник молодец снизил инвазию опасного ясенелистного почти в 2 раза. Наверное Гусев не это хотел сказать а невольно получилось так. Вообще и так понятно что семечко дерева попав на луг не имеет практически шансов вырасти в дерево, на этот счет полно статей. Так что рассуждения о снижении заселения нужно было по скорости распространения леса на границе лес-золотарник. Тот же ясенелистный клен большое дерево просто "ложится" на золотарник, год другой и на месте золотарника только подрост клена, это я наблюдал лично.

@

Ничего она не ужасная, соседствует американец в лесополосах со всеми породами, и трава на месте. Конечно, его трудно вывести, но не невозможно. Это же дерево, не пырей. Во всяком случае, со своей усадьбы я его вывел. Деревья спилил на дрова, а пни засверлил и за пару лет умертвил аммиачной селитрой. Его агрессивно сажали потому, что он чемпион по приживаемости. Точно также агрессивно можно и ликвидировать этого американца, был бы бюджет.

-

А у меня тут любимый инвазивный американский ясень почти умер видимо от инвазивного азиатского вот этого вот https://ru.wikipedia.org/wiki/Ясеневая_изумрудная_узкотелая_

златка

наездников которые ее уничтожают не инвазировали к нам :(

В общем наблюдается недостаток знаний и умений как природу конструировать. А само оно не обязательно стерпится-слюбится.

-

Это вы зря, клен превращает зеленые изгороди из боярышника, кизильника и т.п. в лес клена, уход за ними становится адским занятием, много денег времени и сил, прямой ущерб городу. Поверьте полно сознательных граждан готовы попилить клен ясенелистный, было даже голосование около 20 тыс подписей набрали. Я один за 5 лет смогу извести сотню деревьев, очистив целый микрорайон.

-

100 деревьев за 5 лет? Похоже, вы не представляете, как и для чего работают администрации городских округов. Ущерб городу? Да все случаи предусмотрены и заложены в бюджет. Хоть пуховые тополя, хоть клены американские - им противостоит МБУ "Зеленстрой", а в пригороде - МБУ "Лесхоз". Бюджеты там мизерные, зато структуры штатные, то есть, постоянно действующие. Были случаи, когда малые мун. котельные переводили на дрова, чтобы утилизовать спиленные тополя, но эти игрушки с временной экономией заканчивались на следующий год уменьшением лимитов на объем невыбранного газа. Материальная выгода против утопической сознательности граждан, и пока идет спор, посередине бурно размножаются обитатели Черных книг.

-

Главная проблема борщевик сосновского, большое мерзопакость. Вот там нужна гос программа и бюджет. В ЕС кстати, они имеется. Или даже подсадить на него какого то вредителя. Остальное, мелочь.

Под зарослями клёна ясенелистного действительно не растёт даже трава. (мож эволюционирует что то и зарастёт.) Но подходящие территории не столь большие. А сколько кислорода при быстром росте.-

Из этой https://nangs.org/news/ecology/skolyko-so2-pogloshtayut-dere

vyya-vopros-kotoryy-obrushit-rynok статьи можно сделать вывод: дело ясное, что дело темное. Но гранты выделяются всё точнее, и не исключено, что весь земной шар в борьбе с потеплением будет усиленно высаживать вчерашних проклятых инвазистов. )))

У клена американского есть одна хорошая черта: его древесина приятно пахнет. Если распиливать свежеповаленное дерево, то в воздухе стоит сладковатый аромат. Не зря ведь из его сока сироп делают. Вот интересно, если им самогонку разводить, может, будет похоже на ром? Эх, помнится... Ну, да ладно...-

Ну там статья что то верное и что то надумали, или точнее цитириуется научные работы 1954 года, которые давно должны быть опровергнуты. Например, что не листья поглощают СО2 и не существует траспорта с листьев в корни. Для этого существует кора. Обрезать по кругу кору и через несколько лет дерево погибнет, корни истощатся. А тополь растёт быстрее сосны, должно быть так.

Но и еще торговля чистым "воздухом", половина дохода Тесла как раз продажа гос кредитов на экологию, а не электромобилей. Кто то там заработает, но это всегда.

Я в эурекаалерт читал про исследование, что некоторые деревья оставляют больше органики в почве (через корни), клён среди них. Теперь уже не найду. Ну там точно пока мало что ясно. В западной Европе лев растёт быстрее чем в средней полосе или тайге. Но скорость разложение то же разное.

А можно и высаживать какую нибудь траву в 3 метра и торговать квотами на воздух.

У нас не так много клёна ясенелистного, наверное, слишком холодно. Про его сок не знаю. А кленовый сок вполне хороший, не хуже берёзового, только клён мало, мож по этому не известен. В Канаде используется другой вид, сахарный клён, может он ещё слаще.-

Углеродный баланс леса нулевой, т.е. лес потребляет СО2 столько же сколько выделяет при дыхании и гниении, выводит СО2 из оборота торфяное болото. Травы высаживают для произовдства биотоплива, что тоже выводи СО2 и производит "зеленое" горючее. Немцы активно это делают.

Обрезать по кругу кору и через несколько лет дерево погибнет, корни истощатся

Надо следить чтобы не зарос прорез, клен и тополь и осина быстро заращивают.

-

-

-

-

-

Йа перестал понимать нынешних "зелёных" уже совершенно... Уменьшается плодородие почв - плохо. Увеличивается плодородие почв - обратно плохо...

Об каком "снижении разнообразия" от инвазии тут нон-стоп толкуют, вообще, не понятно: его, в принципе, не определяли в данной работе... :(

-

Есть мнение что аморфа все заполоняет, это факт она и правда заполоняет, но допустим не все и не везде но опасаются что будет как с ясенелистным кленом и борщевиком. Суть проблемы в том что непонятны крики сохранистов. Есть всякие неугодья и пустоши на которых растет кое что из местных видов, ну допустим аморфа их вытеснит, и обогатит почву и потом если аморфу вырубят то потом там ниче кроме аморфы несколько лет расти не будет. Из этого делается вывод что "мы все умрем". Причем в самой статье даже не нашли роста обогащения азотом, все что обогащалось новыми видами сразу подчищалось в ноль. Т.е. по сути статья опровергла изначальный алармистский прогноз. Это примерно из той же серии что потеплисты-алармисты говорят, "что у вас -27 зимой и холодные май и июнь? Это все последствия глобального потепления, зато в пустыне сахаре теперь на солнце не +70 а +71 стало."

-

Есть мнение что аморфа все заполоняет, это факт она и правда заполоняет

Я недавно уже (в очередной раз..) поднимал "похожий" вопрос про жёлтых муравьёв (в теме с картинками). Но был проигнорен. :]

ИМХО, длительность непрерывного наблюдения (десятки, ну может сотня лет) слишком мала, чтобы делать хоть сколько-нибудь далеко идущие выводы. :з

Но мне нравицца ваша идея зачистить всё и реинтродуцировать ягель по всей Европе! :З-

Нет эту идею давно зарегистрировали как трейдмарк алармисты-потеплисты, сейчас они межледниковое потепление задавят, начнется новый виток похолодания, ледник наползет и будут они в юртах свой ягель жевать и нахваливать, главное что не потеплело.

А моя идея восстановить на русской равнине те леса которые существовали до ледника.-

А моя идея восстановить на русской равнине те леса которые существовали до ледника.

Есть что то похожее. Хотя доледниковые леса должны были быть куда краще, просто не всё смогло переселится обратно.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Плейстоценовый_парк

В заказнике проводится эксперимент по воссозданию экосистемы «мамонтовых тундростепей» плейстоцена, существовавшей на больших территориях Северного полушария во времена последнего оледенения.

Мамонтовые тундростепи, предположительно, были в десятки раз более продуктивными, чем существующие сейчас на их месте лесотундровые и болотисто-тундровые биоты. В результате вымирания крупных травоядных около 10—12 тыс. лет назад (мамонт, шерстистый носорог, большерогий олень и др.) система деградировала до нынешнего состояния. По мнению многих учёных, существенную или даже решающую роль в этом вымирании сыграли охотники верхнего палеолита.

Идея плейстоценового парка состоит в интродукции сохранившихся видов мегафауны с целью воссоздания почв и ландшафтов, характерных для мамонтовых тундростепей, что должно привести к воссозданию высокопродуктивного травяного покрова. На территории парка живут якутские лошади, северные олени, лоси, овцы, овцебыки, яки, зубры и маралы.

Многочисленные травоядные «мамонтовой фауны» съедали растительность доисторической тундры раньше, чем та успевала превратиться в «оторфованные растительные остатки», и возвращали в почву (в виде навоза) необходимую растениям органику. Как следствие, равнины ледниковой Евразии были покрыты высокоурожайными лугами, кормившими миллионные стада копытных. Можно видеть, что «ледниковый» биоценоз представлял собой богатую и продуктивную экосистему, чьё существование полностью зависело от населявших её крупных травоядных.

По мнению некоторых биологов, превращение мамонтовых степей в современную заболоченную тундру, ставшее следствием гибели фауны крупных и средних млекопитающих, не является необратимым. Известно, что выпас скота в тундре приводит к обратному процессу — на месте съеденных животными мхов появляются травы, почва становится суше. В силу этого существует возможность частично восстановить прежний богатый биоценоз путём реинтродукции в тундре крупных копытных, некогда населявших тундростепь. -

Есть что то похожее. Хотя доледниковые леса должны были быть куда краще, просто не всё смогло переселится обратно.

Естественно. Где то не успело, где то климат помешал, где то человек уничтожил переходные зоны лесов. Но если человек уничтожил переходные мостики для заселения почему бы ему самому не перевезти саженцы? Звучит естественно, но сразу начнутся крики ах опасные инвазии.

-

-

-

Йа перестал понимать нынешних "зелёных" уже совершенно... Уменьшается плодородие почв - плохо. Увеличивается плодородие почв - обратно плохо...Чем более плодородная почва, тем больше там растут несколько больших высоко-конкурентоспособных видов. Типа крапива. А когда почва бедная, видов больше, и много редких видов.

Типа как то так.

-

Чем более плодородная почва, тем больше там растут несколько больших высоко-конкурентоспособных видов. Типа крапива.

Почему тогда все "плодородные почвы" (или бОльшая их часть) не оказались захвачены одним и тем же видом?.. У них были тыщщи лет (или даже мильёны..) для повсеместной экспансии...

ИМХО, первоначальная гипотеза слабенькая. (Старое-доброе натягивание на глобус...) :)-

Формально могло существовать разнообразие за счет существования микрониш в рамках одного луга в следствии бедности условий, как только условия стали одинаковые стало везде примерно одинаково, поэтому разнообразие формально уменьшилось.

-

как только условия стали одинаковые стало везде примерно одинаково

Вот к этому я и веду... :)

Когда-то установится новое равновесное состояние. И не факт, что вмешательство человеков с их извечными "благими намерениями" будет хоть сколько-нибудь позитивным (если, вообще, будет позитивным..). При таком/любом вмешательстве мы возвращаемся к самым что ни есть искусственным условиям (и, как следствие, необходимости непрерывного их поддержания). :)-

С философической точки зрения на природу всё, что делает с ней человек к своему благу, является искусственным. Человек, обретя сознание, вышел из природы и стал полустихийно лепить сам себя. Себя и природу вокруг себя.

Часть природы вокруг нас искусственно изменена, и это навсегда, меняются только узоры калейдоскопа. -

Надо искать кому это выгодно. Скажем так рядовому туземцу замещение пустырей аморфой только хорошо, коровы азотистые бобовые есть любят, молока больше. Городскому туристу тоже средь живописных зарослей гулять интереснее чем средь уникальной биосистемы пустыря. Но кому то аморфа мешает, вот надо понять кому и чем.

-

Для сельского хозяйства скорее да. Азот, белки. Сено, почва. Золотарник же коровам точно не подойдёт, козам возможно.

Городскому туристу скорее уникальное сообщество, а не непролазные заросли. Хороша красота швейцарских гор, с овцами, но вопрос, сколько готовы платить за красоту. Теперь кое где стали разводить диких лошадей. Как бы биоразнообразие естественных лугов, обведённые забором, и лошади то же как бы дикие, породы "польский коник". Красота и романтика.

Я где то читал, что на западе пчеловоды подсеивали недотрогу желёзконосную Impátiens glandulífera, так как даёт много нектара.

И как то у себя под окном улучшал растительное сообщество маргаритками Bellis perennis и примулами. Сельские маргаритки нездешние, хотя в природе им тут селится мало где. И расселяются медленно, семена без "одуванчиков". Но вид навернека из рефюгиумов.

-

-

-

-

Последние новости

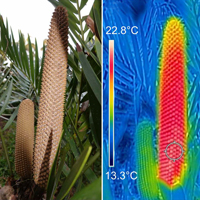

Рис. 1. Аморфа кустарниковая (Amorpha fruticosa): растение целиком и ветка с цветком крупным планом. Фото с сайтов plantsoftheworldonline.org и en.wikipedia.org