Дональд Линден-Белл — основоположник теории квазаров

Три года назад, 6 февраля 2018 года, скончался крупнейший британский теоретик астрономии и астрофизики Дональд Линден-Белл. Его имя пока что не слишком известно в России даже преданным читателям научно-популярной литературы. Он не стремился к славе и вообще не был публичным человеком. Однако Линден-Белл занимает почетное место в новейшей истории науки о Вселенной хотя бы за то, что он разработал модель аккреции вещества на черные дыры, объясняющую природу необычайной светимости квазаров, и внес важный вклад в открытие Великого аттрактора.

В 1963 году были открыты самые мощные космические генераторы электромагнитного излучения, чей спектр простирается от радиоволн до гамма-лучей. Сначала их называли квазизвездными радиоисточниками, а годом позже они получили ныне общепринятое имя — квазары. Физическая природа квазаров и их излучения была окончательно установлена намного позже открытия. Первый по-настоящему крупный шаг к пониманию этих монстров Большого Космоса датируется 1969 годом. Его сделал британский астрофизик Дональд Линден-Белл. Его памяти и посвящена эта статья.

Дональд Линден-Белл был замечательным ученым, достойным представителем кембриджской школы теоретической астрофизики, восходящей к Артуру Эддингтону и Джеймсу Джинсу. Он получил фундаментальные результаты в области динамики и термодинамики галактик, формирования аккреционных дисков вокруг черных дыр и механизмов теплового излучения горячих новорожденных звезд. Он занимался и другими проблемами — от общей теории относительности и космологии до усовершенствования методов астрономических наблюдений. Линден-Белл участвовал в работе группы астрономов и астрофизиков, которые детально изучили движение нескольких сотен галактик и на этой основе обнаружили за четверть миллиарда световых лет от Млечного Пути мощный источник гравитационного поля. Однако его главный вклад в фундаментальную астрофизику все же связан с исследованием сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик, которые и делают возможным существование квазаров. Именно за эти результаты он в 2008 году стал — вместе с одним из первооткрывателей квазаров Мартеном Шмидтом — лауреатом чрезвычайно престижной научной премии, учрежденной лишь годом ранее американским миллионером норвежского происхождения Фредом Кавли.

Сын офицера

Дональд Линден-Белл родился в Дувре 5 апреля 1935 года. Его отец Лэчлан Артур Линден-Белл был профессиональным военным, который к тому времени дослужился до звания подполковника. Во второй половине 1930-х ему не раз пришлось менять место службы, куда за ним следовала и семья. С началом Второй мировой войны мальчика с матерью и сестрой отправили к деду и бабке, которые жили в деревне в графстве Дорсет.

Невзирая на тяготы военного времени, детство Дональда было вполне благополучным. Если что в нем и было необычного, так это серьезная задержка с освоением грамоты. Дональд научился бегло читать только в 9 лет, и то лишь благодаря поистине героическим усилиям матери. Следы этой аберрации развития сохранились у него на всю жизнь — за пределами профессии он читал мало и не слишком охотно. Вероятно, в наше время таким ребенком занялись бы детские психиатры, но Дональда судьба избавила от этой участи.

Интерес к астрономии у Дональда возник очень рано — и всё благодаря семейной традиции. Его прадед по отцовской линии был англиканским священником и хорошим знакомым известного астронома XIX века Джона Гершеля, сына великого первооткрывателя Урана Уильяма Гершеля. Эта дружба подвигла его на покупку хорошего телескопа с апертурой 3,5 дюйма, который в конечном счете достался отцу Дональда. Получив в полное распоряжение этот инструмент, мальчик с охотой отдался наблюдениям ночного неба.

Отучившись в двух школах первой ступени, Дональд в 1948 году поступил в весьма элитный колледж в городе Мальборо, где провел 5 лет. Там работали прекрасные преподаватели математики, которые сразу разглядели у него замечательные способности к своей науке. Один из них дал ему книгу Джинса «Проблемы космогонии и звездной динамики» (Problems of Cosmology and Stellar Dynamics). Хотя изданная в 1919 году монография к тому времени уже во многом устарела, она погрузила талантливого юношу в замечательный мир теоретической астрофизики и сильно повилияла на его будущие научные интересы. Позднее он вспоминал, что именно по ней впервые изучил вычислительные методы великого математика Анри Пуанкаре, которые со временем с успехом использовал в собственных работах.

Студенчество и аспирантура

В 1953 году Дональд стал студентом основанного в 1326 году Клэр-колледжа, второго по старшинству в Кембриджском университете. Его занятиями на первом курсе руководил Ричард Иден (Richard J. Eden), ученик великого Поля Дирака, крупный специалист по теории элементарных частиц и квантовой теории поля. Он освободил Дональда от сдачи первой части математического трайпоса, поскольку тот овладел положенными знаниями еще в колледже. Это позволило Дональду уделить больше времени самостоятельному изучению работ Эддингтона, которые окончательно закрепили его желание заниматься астрофизикой. В свой первый студенческий год он также слушал лекции по методам астрономических наблюдений и теории относительности.

На втором курсе Дональду вновь повезло с тьюторами. Его занятия курировали блестящий математик Майкл Атья и физик-теоретик Абдус Салам, будущий Нобелевской лауреат, один из создателей Стандартной модели элементарных частиц. Среди его лекторов были известный физик-ядерщик Отто Фриш, один из основателей радиоастрономии (и будущий нобелиат) Мартин Райл и классик квантовой теории твердого тела (и тоже будущий нобелиат) Невилл Мотт. На третьем и четвертом курсах он слушал лекции видного астрофизика Леона Местела по магнитной гидродинамике, Фреда Хойла по космологии, Поля Дирака по квантовой теории поля — и это далеко не полный список ученых первого ранга, с кем ему посчастливилось общаться в студенческие годы. Он также стал членом кембриджского Клуба естественных наук, где студенты и аспиранты читали друг другу рефераты по новейшим научным вопросам. Там он познакомился с 19-летней студенткой Ньюнэм-колледжа Рут Траскотт, которая через четыре года стала его женой. Со временем она, уже как Рут Линден-Белл (Ruth Lynden-Bell), сделала себе имя в области химии жидкостей.

В 1957 году Дональд Линден-Белл почти автоматом перешел со студенческой скамьи в аспирантуру. Казалось бы, при столь великолепных учителях и собственных бесспорных талантах он должен был без малейших проблем подготовить и защитить докторскую диссертацию. Однако же этого не случилось. Его работой руководил Местел, который предложил своему подопечному изучить влияние магнитных полей на процессы рождения звезд. Для этого нужно было иметь дело со сложными системами интегро-дифференциальных уравнений, однако методами их решения не владели ни Дональд, ни его шеф. Поэтому первый аспирантский год он практически потратил впустую.

Потом Дональду помог счастливый случай. Летом он прослушал курс лекций в Гринвичской королевской обсерватории. К тому времени это название стало анахронизмом, поскольку обсерваторию из окрестностей Лондона перевели в деревню Хёрстмонсо в графстве Восточный Суссекс на юге Англии. Там он познакомился с Королевским астрономом сэром Ричардом Вулли, который тогда занимался звездными движениями и динамикой галактик. Дональд настолько заинтересовался этой областью астрономии, что сам стал думать над сходными проблемами. В итоге на втором году аспирантуры он ушел от Местела, а в 1960 году в срок защитился. Название его диссертации, Stellar and Galactic Dynamics, говорит само за себя и не нуждается в комментариях. Продолжая работы своих кумиров Джинса и Эддингтона, он развил собственные эффективные методы вычисления гравитационных потенциалов звездных систем с различными типами пространственной симметрии. Эти методы много позднее обобщили и улучшили и он сам, и другие астрономы.

Дональд Линден-Белл в Гринвичской королевской обсерватории в середине 1960-х годов. На заднем плане — замок Хёрстмонсо, рядом с которым находились здания обсерватории. Фото из статьи N. W. Evans, 2020. Donald Lynden-Bell. 5 April 1935— 6 February 2018

Выход в большой мир

Еще в аспирантуре Линден-Белл получил стипендию нью-йоркского Фонда Содружества, предназначенную для финансирования стажировки иностранных ученых в американских университетах. Он сделал выбор в пользу Калтеха, отправившись туда в 1961 году вместе с молодой женой. В США он перезнакомился со множеством ведущих астрономов и астрофизиков, включая Цвикки, Мартена Шмидта и Чандрасекара, и посетил главные американские обсерватории.

Одним из результатов этой поездки стала первая совместная работа Линдена-Белла с американскими коллегами, опубликованная в 1962 году. В ней представлен сценарий формирования нашей Галактики из шарообразного газового облака, которое стягивалось собственным тяготением. Его соавторы, замечательные астрономы-телескописты Олин Эгген и Аллан Сэндидж, к тому времени успели выполнить обширные наблюдения Млечного Пути, которые нашли применение в их совместной работе.

Добавлю подробностей. Эгген и Сэндидж собрали данные по звездам из солнечной окрестности, обладающих особо высокими скоростями. Анализируя эти результаты, партнеры обнаружили, что звезды с минимальным содержанием металлов (то есть, элементов тяжелее гелия) обычно движутся внутри Галактики по сильно вытянутым орбитам и при этом демонстрируют максимальный разброс скоростей. Чтобы объяснить эти тренды, они предположили, что такие звезды возникли раньше прочих светил Млечного Пути, причем в юности они были частями звездного скопления приблизительно сферической формы. Отсюда они пришли к гипотезе, что и вся наша Галактика возникла в результате гравитационного стягивания гигантского газового шара, которое началось приблизительно 10 миллиардов лет назад и со временем привело к рождению относительно молодых светил с более высоким содержанием металлов. Эти позднерожденные звезды, включая и Солнце, собрались в главной плоскости Млечного Пути, где и сейчас движутся по более или менее круговым траекториям. Их предшественницы, напротив, остались на периферии Галактики (то есть, в галактическом гало), где они устаканились на орбитах с большими эксцентриситетами.

Модель Эггена, Линдена-Белла и Сэндиджа была весьма элегантна и физически правдоподобна — да к тому же неплохо объясняла данные наблюдений. Однако в дальнейшем оказалось, что она нуждается в серьезной коррекции. Этим занимались многие ученые, включая и самого Линдена-Белла. Тем не менее, совместная статья этих трех авторов (O. J. Eggen, D. Lynden-Bell, A. R. Sandage, 1962. Evidence from the motions of old stars that the Galaxy collapsed) вошла в историю астрофизики как первая теоретическая модель возникновения нашей Галактики из первичной космической материи в процессе быстрого гравитационного коллапса.

Вплоть до конца 1970-х годов такое представление о механизме рождения не только Млечного Пути, но и других галактик было вполне общепринятым. Лишь в течение последних десятилетий ей на смену пришла модель иерархического формирования галактик из менее массивных структур, которая занимает ведущее место в современной астрофизике. Согласно этой концепции, в ходе эволюции Вселенной такие структуры возникали первыми и только позднее сливались в более массивные формации.

Другая коррекция модели Эггена, Линдена-Белла и Сэндиджа связана с учетом существования в космическом пространстве темной материи, которая в 1960-е годы астрофизиками практически не принималась в расчет. Например, довольно элементарные вычисления показывают, что, если бы прародителем Млечного Пути было облако чисто барионной материи, время его гравитационного коллапса составило бы порядка 40 миллиардов лет, что втрое превышает возраст Вселенной. Эта проблема — анализ роли темной материи в образовании крупномасштабных космических структур — чрезвычайно интересна, но ее обсуждение увело бы нас слишком далеко от основной темы.

Поэтому вернемся к биографии Линдена-Белла. По окончании американской стажировки он получил в 1962 году в Кембридже должность ассистента лектора в Департаменте прикладной математики и теоретической физики, где проработал три года. В это время он и Петер Голдрайх подготовили и опубликовали две важные теоретические статьи с анализом условий стабильности вращающихся газовых дисков. Однако Линден-Белл был сильно отягощен лекциями и семинарскими занятиями, которые, как он считал, не оставляли достаточно времени для исследований. В итоге в 1965 году он перебрался под начало Вулли в новую Гринвичскую королевскую обсерваторию в Восточном Суссексе. Его жена тогда же получила преподавательскую должность в Суссекском университете. В том же году у супругов родилась дочь Мэрион, за которой через три года последовал сын Дэвид.

Семь лет в Королевской обсерватории

В Хёрстмонсо Линден-Белл много занимался проблемами на стыке между астрофизикой, статистической физикой и термодинамикой. К сожалению, о них трудно рассказать популярно, поэтому ограничусь одним примером. Он обнаружил новый (в смысле, ранее никем не замеченный) механизм нарушения внутренней стабильности звездных ассоциаций, который назвал гравотермальной катастрофой (gravothermal catastrophe). Он показал, что компоненты гравитационно связанных систем при подпитке энергией могут, как это ни парадоксально, эволюционировать в состояния с меньшими температурами (D. Lynden-Bell, R. Wood, 1968. The Gravo-Thermal Catastrophe in Isothermal Spheres and the Onset of Red-Giant Structure for Stellar Systems). В терминах термодинамики это означает, что они обладают отрицательной теплоемкостью. Горячая система с отрицательной теплоемкостью, которая контактирует с холодным соседом, не охлаждается, а нагревается. Поэтому она может потерять стабильность и в конечном счете разрушиться. Оказывается, подобные процессы реально происходят в старых шаровых скоплениях и даже в эллиптических галактиках с яркими (и, следовательно, высокотемпературными) ядрами (см. задачу «Плоская» Вселенная). Когда центральная область шарового скопления под действием собственного тяготения сжимается и нагревается, она может отдавать энергию звездному слою на его переферии. При этом внешний слой расширяется, в то время как центральное ядро продолжает сжиматься и в конечном счете может полностью коллапсировать. Конечно, это только общая картина, многие детали я оставляю за кадром, но общий смысл, надеюсь, ясен. Линден-Белл и в дальнейшем занимался системами с отрицательной теплоемкостью, причем не только чисто космическими.

Теперь перейдем к работе, которая принесла ему премию Кавли (D. Lynden-Bell, 1969. Galactic Nuclei as Collapsed Old Quasars). Если коротко, то там представлена первая детально обсчитанная модель, объясняющая природу сверхмощного излучения открытых шестью годами ранее очень далеких космических объектов, получивших название квазаров. Уже к концу 1963 года астрономы пришли к выводу, что их массы измеряются как минимум миллионами солнечных масс, а по суммарной мощности электромагнитного излучения они на порядки превосходят полную светимость даже гигантских галактик. Тогда же ученые поняли, что квазары отличаются исключительной компактностью и потому не могут быть звездными скоплениями, пусть сколь угодно плотными. Объяснение их природы стало важнейшей — и вполне осознанной — задачей астрофизики.

Чтобы лучше понять сделанное Линден-Беллом, совершим прыжок от седьмого десятилетия прошлого века к современности. Сейчас установлено, что в центрах абсолютного большинства галактик скрываются черные дыры с массами в миллионы и даже миллиарды солнечных масс — чаще всего одиночные, но иногда спаренные взаимным притяжением. При соблюдении определенных условий такая дыра становится главным источником излучения своей галактики, куда более мощным, чем излучение ее звезд.

Что для этого требуется? Если пространство вблизи дыры свободно или почти свободно от рассеянной материи, дыра практически ничего не излучает и проявляет себя вовне только своим тяготением, которое управляет траекториями близлежащих звезд (именно так себя ведет дыра в ядре нашей собственной Галактики). Напротив, если вблизи дыры много газопылевых частиц, они закручиваются вокруг нее, образуя плоское вращающееся кольцо, так называемый аккреционный диск. В нем происходят сложные и все еще не до конца понятные процессы, которые влекут сверхинтенсивную генерацию электромагнитного излучения. В таком случае говорят, что галактика имеет активное ядро. Квазары — это «просто» особо активные галактические ядра, которые порождают излучение максимальной мощности, причем в широком частотном диапазоне. В таких ядрах из обеих полярных областей черной дыры вырываются мощные плазменные струи, движущиеся почти со скоростью света — так называемые релятивистские джеты.

Иногда по воле случая один из джетов движется в сторону нашей Галактики (а второй, разумеется, в противоположном направлении). Квазары с такой ориентацией джетов называются блазарами. Благодаря так называемому релятивистскому эффекту Доплера, их видимая яркость намного превышает яркость квазаров такой же абсолютной светимости, чьи джеты ориентированы в других направлениях. Стоит отметить, что самый первый из открытых квазаров, ранее известный просто как радиоисточник 3С 273 в созвездии Девы — это именно блазар, удаленный он нас на 749 мегапарсек, или 2,4 миллиарда световых лет. Его полная светимость в оптическом диапазоне более чем в 4 триллиона раз превышает солнечную.

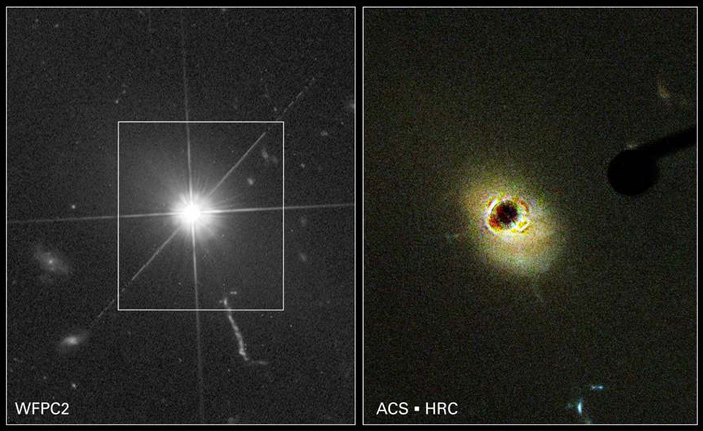

Квазар 3C 273. Изображения получены на космическом телескопе «Хаббл». Слева — при помощи Широкоугольной и планетарной камеры 2 (Wide Field and Planetary Camera 2, WFPC2), справа — при помощи Усовершенствованной обзорной камеры (Advanced Camera for Surveys, ACS). Белым прямоугольником на левом фото выделена область, попавшая на правое фото. На левом фото ниже и правее центра изображения хорошо виден джет, бьющий из центра квазара (на правое фото попала лишь его небольшая часть). На правом фото самая яркая центральная область квазара скрыта при помощи коронографа, поэтому можно различить детали строения галактики. Изображение с сайта hubblesite.org

Но это современная картина, которая окончательно сформировалась уже в нашем веке. Когда были открыты квазары, она только-только начала складываться. В частности, первые и пока что пробные объяснения феноменальной энергии излучения квазаров в терминах аккреции межзвездного вещества появились только в статьях американского астрофизика Эдвина Эрнста Солпитера и академика Якова Борисовича Зельдовича, опубликованных (независимо друг от друга) в 1964 году (Я. Б. Зельдович, 1964. Судьба звезды и выделение гравитационной энергии при аккреции, E. E. Salpeter, 1964. Accretion of Interstellar Matter by Massive Objects). Причем ни в той, ни в другой не найти упоминания о черных дырах, да им тогда и неоткуда было взяться — сей термин замечательный физик и космолог Джон Уилер придумал в самом конце 1967 года. Вместо этого там говорится об аккреции на поверхность сферических областей с радиусом Шварцшильда, окружающих очень массивные космические объекты — то есть, на современном языке, на горизонты черных дыр. Общая идея была замечательной, но она, конечно, требовала детальной проработки.

Именно эту задачу и выполнил Линден-Белл. Он постулировал, что источником энергии любого квазара служит падение вещества на сферу Шварцшильда (то есть, сферическую поверхность с радиусом Шварцшильда), рожденную в результате гравитационного коллапса материи общей массой от десятков миллионов до сотен миллиардов солнечных масс. Кстати, эту сферу он тоже не именовал черной дырой, хотя сей термин уже существовал, предпочитая не менее экзотическое название «горловина Шварцшильда» (Schwarzschild throat). Затем он указал, что такие горловины должны с большой степенью вероятности существовать в зонах Космоса с высокой плотностью звездного населения, прежде всего в ядрах галактик; этот прогноз он подкрепил простыми, но убедительными вычислениями.

После этого Линден-Белл рассмотрел формирование вращающихся дисков межзвездного газа вокруг горловин Шварцшильда и проанализировал физические процессы в этих дисках — прежде всего, роль турбулентности и магнетизма в переносе углового момента вещества. В конечном счете он показал, что наблюдаемые мощности излучения квазаров вполне могут объясняться аккрецией окружающего вещества на горловины Шварцшильда. Он также отметил, что действующие квазары весьма эффективно расчищают космическое пространство в своих окрестностях от газовой компоненты и тем самым постепенно (а по космическим масштабам довольно быстро) прекращают свою активность. Отсюда следует, что число мертвых квазаров (в современной терминологии, неактивных галактических ядер, содержащих сверхмассивные черные дыры) должно многократно превышать количество квазаров-излучателей.

Осенью того же 1969 года Линден-Белл имел возможность обсудить свою модель с Алланом Сэндиджем во время визита в Пасадену. Сэндидж оценил ее столь высоко, что устроил английскому гостю приглашение на ватиканскую конференцию по галактическим ядрам, где Линден-Белл познакомился с В. А. Амбарцумяном.

Возвращение в Кембридж

В 1971 году сэр Ричард Вулли подал в отставку с поста Королевского астронома и директора Гринвичской обсерватории. К тому времени Линден-Белл стал думать, что и для него настало время распрощаться с Хёрстмонсо, где он был единственным теоретиком. Он хотел работать в хорошем университете с сильным коллективом физиков, у которых можно было бы поучиться последним достижениям их науки, прежде всего в области релятивистской теории тяготения. Его блестящая репутация привела к тому, что эта надежда осуществилась. В 1972 году он стал первым директором только что учрежденного Института астрономии Кембриджского университета. На следующий год он убедил молодого, но уже очень авторитетного астрофизика и космолога Мартина Риса перейти из Суссекского университета в Кембридж, чтобы заменить ушедшего в отставку Фреда Хойла на посту Плумианского профессора астрономии и натуральной философии. Вместе они руководили Институтом астрономии до середины 1990-х годов, каждые пять лет заменяя друг друга на посту директора. За эти годы Институт астрономии стал одним из главных мировых центров астрономических исследований. Также нельзя не отметить, что их сотрудничество стимулировало известную работу Риса о черных дырах как источниках энергии квазаров, которая сильно продвинула модель Линдена-Белла (M. Rees, 1984. Black Hole Models for Active Galactic Nuclei). Они также совместно пришли к выводу, что ядро нашей Галактики содержит неактивную черную дыру, что впоследствии и подтвердилось (см. Нобелевская премия по физике — 2020, «Элементы», 13.10.2020).

В том же 1972 году Линден-Белл получил в Кембридже кафедру астрофизики, которую занимал еще два года после ухода с должности директора Института астрономии. Так что руководство институтом он оставил в 1994 году, а профессорские обязанности — в 1996. Однако науку он не забросил и в отставке. Две его последние научные публикации (одна — в соавторстве с пятью коллегами) появились в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society в 2016 году — всего за два года до смерти (D. Lynden-Bell, 2016. Principal velocity surfaces in stellar dynamics, N. W. Evans et al., 2016. The alignment of the second velocity moment tensor in galaxies).

Я не стану обременять читателей информацией обо всех работах Линдена-Белла в кембриджский и посткембриджский периоды его жизни. Там много технических моментов, которые потребовали бы слишком подробных объяснений. Ограничусь лишь двумя главными результатами. В 1974 году он вместе с аспирантом Мартина Риса Джеймсом Принглом (James E. Pringle) опубликовал важное исследование динамики одного класса дисковидных структур, которые в разных формах в изобилии встречаются в космосе (D. Lynden-Bell, J. E. Pringle, 1974. The Evolution of Viscous Discs and the Origin of the Nebular Variables). Их пространственные размеры могут отличаться на много порядков — примерами таких структур служат как кольца Сатурна, так и диски гигантских спиральных галактик, в том числе, и Млечного Пути.

В той же статье Линден-Белл и Прингл рассмотрели эволюцию протопланетных дисков, один из которых четыре с половиной миллиарда лет назад дал начало Земле и прочим обитателям Солнечной системы. Они впервые сформулировали уравнение, описывающее эволюцию таких дисков в предположении, что их вещество обладает ненулевой кинематической вязкостью, и нашли одно из его решений. Это уравнение допускает как существование дисков со сходящимся к центру радиальным движением вещества (их-то и называют аккреционными), так и дисков, внутри которых вещество движется от центра к периферии (декреционные диски). Они не столь популярны в научно-популярной литературе (простите за намеренное повторение), как диски с аккрецией, однако реально наблюдаются в окрестности некоторых звезд.

Линден-Белл и Прингл также рассмотрели приложение своей теории к проблеме формирования галактик и анализу поведения тесных двойных звездных систем, способных обмениваться своим веществом. В дальнейшем идеи их статьи оказались очень востребованы в астрофизике. В частности, на их основе соавторам удалось объяснить свойства газопылевых дисков вокруг очень молодых звезд, которые еще не успели сжаться настолько, чтобы их ядра разогрелись до температур, достаточных для запуска реакций термоядерного синтеза гелия из водорода (это так называемые звезды типа T Тельца). Не случайно ко времени смерти Линдена-Белла эта статья вышла на первое место по цитируемости среди его публикаций.

Теперь сдвинемся в следующее десятилетие прошлого века. В 1980-е годы Линден-Белл присоединился к группе астрономов из США, Британии и Мексики, работавших над весьма амбициозным научным проектом. Участники этой неформальной коллаборации решили установить дистанции до четырех с лишним сотен эллиптических галактик и одновременно измерить их радиальные скорости. Фактически их целью было как можно более точное определение собственных (на языке астрономии, пекулярных) движений этих галактик, выделенное из их разлета от Земли, вызванного космологическим расширением Вселенной.

Члены этой группы вошли в новейшую историю астрономии как Семь Самураев (разумеется, это аллюзия со знаменитым фильмом, который в 1954 году выпустил на экраны Акира Куросава). Так их окрестил в 1986 году (на семинаре в кампусе Калифорнийского университета в Санта-Крузе) американский астрофизик израильского происхождения Амос Яхил (Amos Yahil). «Самураи» сделали много полезных вещей — например, изобрели новый индикатор, позволяющий оценивать дистанции до этих галактик. Однако самое интересное в другом. На основе своих наблюдений они обнаружили своего рода галактический поток, движущийся с аномально высокой скоростью в направлении созвездий Гидры и Центавра. Такая интерпретация собранной информации по фотометрии и спектрам наблюдавшихся галактик стала возможной после того, как Линден-Белл — именно он! — предложил использовать реликтовое микроволновое излучение в качестве естественной системы отсчета, предоставленной в распоряжение астрономов самой природой. Через много лет инициатор проекта, профессор астрофизики Калифорнийского университета в Санта-Крузе Сандра Фабер, сказала в интервью, что это была блестящая идея, которая до Линдена-Белла никому не приходила в голову (A. Lightman, R. Brawer, 1900. Origins: The Lives and Worlds of Modern Cosmologists).

«Карта» Ланиакеи — гигантской структуры, объединяющей около 100 000 галактик, расположенных в относительной близости от нас. Его частью является и сверхскопление Девы, в котором находится Млечный Путь (темно-синий кружочек в центре рисунка). Оранжевая линия показывает границы Ланиакеи, поперечник которой, по существующим оценкам, не меньше 500 млн св. лет. Каждая белая точка представляет отдельную галактику. Цвет фона указывает на плотность области пространства (с точки зрения числа галактик): красный — высокая плотность, зеленый — средняя, синий — низкая. Белыми линиями показаны смоделированные траектории движения галактик. Как видно, все они сходятся в одной точке — Великом аттракторе. Он расположен в скоплении Наугольника на расстоянии примерно 250 млн св. лет от нас. Рисунок из статьи R. Brent Tully et al., 2014. The Laniakea supercluster of galaxies

После довольно острых дискуссий «самураи» объяснили свои результаты, предположив существование невидимого в оптические телескопы галактического скопления, которое своим притяжением воздействует на галактики из их подборки. Это скопление член группы Алан Дресслер назвал Великим аттрактором. «Самураи» представили свои результаты в нескольких статьях, первая из которых появилась в феврале 1987 года (A. Dressler et al., 1987. Spectroscopy and Photometry of Elliptical Galaxies. I. New Distance Estimator).

Эта гипотеза сначала была встречена с изрядным недоверием. Как считается, отождествив Линдена-Белла и его коллег с воителями из фильма Куросавы, Яхил хотел намекнуть, что они не слишком-то уважают постулаты традиционной космологии. В целом, гипотеза Великого Аттрактора подтвердилась уже в нашем столетии, хотя и со значительными модификациями. Более того, она сильно подтолкнула поиск еще более крупномасштабных галактических структур, который активно развернулся в XXI веке. Эта история сама по себе очень поучительна, но ее изложение увело бы нас слишком далеко от биографии Линдена-Белла.

В 1990-е годы Линден-Белл участвовал в работе большого коллектива радиоастрономов, открывшего в созвездии Кассиопеи крупную спиральную галактику Dwingeloo 1, которая примечательна тем, что находится недалеко от Млечного Пути (всего в 10 млн св. лет) и заслонена от нас его диском, а потому долгое время была скрыта от ока оптических телескопов. Свое название она получила в честь 25-метрового голландского радиотелескопа, который позволил разглядеть эту галактику, несмотря на ее практически полную невидимость в оптическом диапазоне (R. C. Kraan-Korteweg et al., 1994. Discovery of a nearby spiral galaxy behind the Milky Way). Линден-Белл в то время также много работал над поиском ранее неизвестных решений уравнений общей теории относительности и вместе с соавторами опубликовал свои результаты в нескольких статьях. Интересно, что за основу своего подхода он взял изложение этой теории во втором томе курса теоретической физики Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица «Классическая теория поля», который к тому времени уже давно появился в несколькх английских изданиях. Линден-Белл не раз говорил, что считает его лучшей в мире книгой по ОТО. А вскоре после 2000 года он занялся геометрической оптикой и получил математические решения для всех возможных систем двухзеркальных телескопов, свободных от сферической и коматической аберрации (см., например, D. Lynden-Bell, 2002. Exact optics: a unification of optical telescope design).

Галактика Dwingeloo 1. Слева — фото, сделанное инфракрасным космическим телескопом WISE, справа — фото, сделанное при помощи наземного оптического телескопа Исаака Ньютона (Isaac Newton Telescope). Хорошо видно строение галактики: два спиральных рукава, выходящие из концов центральной перемычки. Фото с сайтов en.wikipedia.org и hubblesite.org

Дональд Линден-Белл скончался 6 февраля 2018 года в своем доме в Кембридже. Как ученый, он был подлинным фанатом математической астрофизики и много сделал для прогресса ее формального аппарата. Он оставил после себя непреходящий след в астрономии и астрофизике, отмеченный многими наградами. Помимо премии Кавли, он был удостоен премии Бальцана, Золотой медали Королевского астрономического общества, медали имени Кэтрин Брюс и медали Эддингтона, членства в Национальной Академии наук США и Ордена Британской империи командорского класса. Он отдал много сил улучшению работы Королевского астрономического общества, которое в 1985–87 годах возглавлял в качестве президента. В общем, Линден-Белл достойно продолжил великие традиции английской теоретической астрофизики.

Алексей Левин

-

"...Напротив, если вблизи дыры много газопылевых частиц, они закручиваются вокруг нее, образуя плоское вращающееся кольцо, так называемый аккреционный диск. В нем происходят сложные и все еще не до конца понятные процессы, которые влекут сверхинтенсивную генерацию электромагнитного излучения."

Прошло уже почти 60 лет с момента открытия квазаров, а теории которая удовлетворительно объясняет физику струйных выбросов квазаров все еще нет.-

-

Здесь наверное дело не в сложности. Любые процессы, в том числе связанные с эволюцией в науке, имеют инерцию. Гелиоцентрическая система мира была проще, чем система Птолемея.

Примерно в 1532 году Коперник ( Nicolaus Copernicus) в основном завершил свою работу над рукописью Dē Revolutionibus orbium coelestium (О вращении небесных сфер ); но, несмотря на призывы своих ближайших друзей, он сопротивлялся открытой публикации своих взглядов, не желая - как он признался - рисковать презрением, «которому он подвергнет себя из-за новизны и непонятности своих тезисов».

Публикация модели Коперника в его книге "О вращении небесных сфер" незадолго до его смерти в 1543 году стала важным событием в истории науки, внесшим новаторский вклад в ее развитие, и стала началом новой научной революции.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolaus_Copernicus)-

Ну да, разумеется любая сложная проблема просто ждет своего Коперника (и наверняка со стороны, а то у профессионалов же инерция мышления от знаний больших). Информация к размышлению. Идея гелиоцентризма бродила с древности. Против идеи были вменяемые на тот момент аргументы, основанные не только на текущем понимании физики, но и на отсутствии звездного параллакса. Модель Коперника содержала эпициклы. Ее успех был временный, и через какое-то время она стала описывать наблюдения ХУЖЕ, чем модель Птолемея. Реально гелиоцентризм восторжествовал только когда Кеплер, используя новые методы и новейшие точные данные Тихо Браге, после нескольких лет упорных трудов смог показать, что движение планет хорошо описывается эллипсами. Чтобы ответить на контраргументы потребовалось параллельное развитие механики, а также новые наблюдения. Даже при крайне низком уровне науки того времени, никакой царской дороги в науке не было и тогда.

-

Видите ли, сейчас не та ситуация, когда одинокие гении разрешают серьезные научные проблемы. Это полностью относится к астрофизике, которая стала большим коллективным предприятием. Что до джетов, то пока неясен даже их состав. Мы не знаем, какова плазма типичного джета - электронно-ионная или электронно позитронная. Некоторые релятивистские джеты очень узки и практически прямолинейны. Это предполагает очень эффективный механизм сильной коллимации, который пока в точности не известен. И так далее. В общем, повторяю, проблема сложна во множестве деталей. А в общих чертах генерация джетов обоснована еще в цитированной статье Я.Б. Зельдович 1964 года.

-

Ссылки на статьи по струйным выбросам астрофизических объектов

Успехи физических наук. Tом 180, N12. Декабрь 2010г.

«Магнитогидродинамические модели астрофизических струйных выбросов.»

Б.С. Бескин. Статья посвящена памяти В. Л. Гинзбурга.

Успехи физических наук. Tом 184, N3. Март 2014г.

«Динамо: на пути от астрофизических моделей к лабораторному эксперименту»

Д.Д. Соколов, Р.А. Степанов, П.Г. Фрик. Статья посвящена к столетию со дня рождения Я.Б. Зельдовича.

Успехи физических наук. Tом 185, N6. Июнь 2015г.

«Аналитические модели релятивистских аккреционных дисков»

В.В. Журавлев.

-

-

Не согласен с тем, что прорывные научные теории разрабатываются большими коллективами. История показывает, что революционные теории формировали всего несколько физиков, при этом зачастую они работали параллельно, не объединяясь в коллективы.

Большие коллективы сейчас образуются вокруг новых и дорогих научных инструментов. Например, на Большом адроном коллайдере есть, по меньшей мере, две коллаборации, одна из которых сгруппирована вокруг детектора "CMS", другая - вокруг детектора "ATLAS". Такая группировка для каждого члена коллаборации дает более быстрый доступ к информации и возможность попасть в список авторов статей, в случае получения на детекторе новых результатов исследований, что положительно сказывается на научной карьере.

При этом считаю, что такое коллективное мышление является крайне вредным для развития науки. Это связано с большой инерцией коллективного мышления. Если люди объединяются в большие коллективы, то такие коллективы обычно не терпят еретиков, которые ставят под сомнение достижения других членов коллектива и их идеи.

Можно привести наглядный пример коллективного мышления. Например, когда Белорусы выходили на демонстрации с общей идеей, что им не нравится как поступил их Батька, попробуйте выйти на эту же демонстрацию с лозунгом в защиту Батьки. Тебя элементарно могут побить. Несмотря на то, что люди, которые участвовали в этой демонстрации, по отдельности являются очень культурными.

Отражение сути такого коллективного мышления описано в сказке Андерсена "Гадкий утенок" .

Я не случайно привел пример высказывания Коперника, в отношении возможного восприятия большим коллективом его теории. С того времени люди генетически нисколько не изменились. Не изменилось и их коллективное мышление.-

Ваш пафосный спич есть демонстрация либерального утопизма. Вы всерьёз полагаете, что для людей интересы чего бы то ни было дороже интересов их самих?

Французы говорят, что лучший экспромт тот, который лучше всего подготовлен. Так и с научными прорывами: лучший из них тот, который лучше всего доказан. Есть колосс-идея насчет тру-ту-ту? Нужно всего лишь подвести под это тру-ту-ту научное доказательство, и будет неважно, кто это сможет, еретик или коллектив.-

Дело в том, что для подробного обоснования всех моих гипотез, в дополнение ко мне нужен научный коллектив математиков, как пишет Алексей Левин. Если это делать в одиночку, то не хватит нескольких жизней.

-

в дополнение ко мне нужен научный коллектив математиков

@

Вы не поняли смысла моего поста. Вы нуждаетесь в коллективе, но почему коллектив не нуждается в вас? Вот были бы такие команды математиков, которые одну за одной обсчитывали бы все гипотезы, ну, ради науки. В том-то и дело, что свободные люди живут для себя. Даже занимаясь наукой. Это в научных шарашках считали по приказу.

В свое время Румер Ю.Б., ученый, можно сказать, из крупных, загремевший по 58-й статье как "пособник врага народа Ландау", после освобождения разрабатывал гипотезу пятиоптики и все приставал к Ландау и Капице (оцените уровень!), чтобы они хотя бы дали отзыв. Но они не хотели и читать... Какой уж тут "коллектив математиков".-

Есть коллектив, который такой сложный объект строит. Есть знакомый математик. Почти друг. Он доктор физическо-математических наук.

Зовет в свою команду. Ему технарь нужен. Обещал разобраться в моих гипотезах. Но совесть не позволяет тот коллектив бросить. Вообще, технически сложные объекты это мой конек.

Мои гипотезы распространяются не только на физику. Есть гипотеза эволюции. Некоторые аспекты написал в комментариях к статьям по

биологии и напрямую попросил Александра Маркова, которого я очень уважаю, дать небольшую рецензию. (Поскольку знаю, что он является

автором книги по эволюции сходной тематики).

Но не любят они еретиков, что уж поделаешь. И я их понимаю, почему.

-

-

-

-

-

И здесь ситуация сложнее. Исходные теоретические концепции могут приходить в голову одному или нескольким людям, но вот их разработка становится коллективным делом. Возьмите теорию струн. Она началась с двух статей (одна - Дэвида Гросса, вторая - Дэвида Политцера), которые 25 июня 1973 года появились в Physical Review Letters. Однако потом подключились другие физики-теоретики и математики, и в конце концов возникло новое направление в теоретической фундаментальной физике. Это вполне типичный сценарий.

-

Я думаю, что это неудачный пример.

См. https://elementy.ru/trefil/21211/Teoriya_strun

https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_струн-

Теорию суперструн могут со временем вообще "отменить", но речь же не о том. Я лишь хотел сказать, что чисто индивидуальные инновации в наше время имеют тенденцию разворачиваться в массовые усилия - насколько успешные, это уже другой вопрос. Тут уж как кому повезет.

-

Вообще не знаю примеров, когда изначальные идеи (теории) созданные отдельными талантливыми физиками для объяснения современных проблем в физике и космологии, которые ими не были до конца проработаны и которые обросли массовостью, были за счет этой массовости решены.

Взять хотя бы проблему барионной асимметрии нашей вселенной. В свое время Андрей Дмитриевич Сахаров предложил объяснить барионную асимметрию Вселенной за счет нарушения СР симметрии и инфляционного расширения пространства. Казалось, что еще немного, еще чуть чуть, которое вообще не стоит принимать во внимание, проблема будет решена. Тем не менее прошло уже больше 50 лет, а проблема не рассосалась (не исчезла).

При этом, самой разумной гипотезой объяснения барионной асимметрии вселенной является идея о разделении двух вселенных, одна из которых состоит из материи, а другая из антиматерии, в физическом пространстве при рождении нашей вселенной. (Эта гипотеза входит в комплект моих гипотез). В пользу этой гипотезы свидетельствует карта великого аттрактора в обсуждаемой статье, где показано движение больших масс материи в одном направлении. Эта карта свидетельствует о том, что движение больших масс материи во вселенной вполне возможно.-

Ну почему же? Именно это и произошло с нерелятивистской квантовой механикой. Сначала были сплошные неясности и концептуальные лакуны, но потом вышло то, что имеем сегодня.

Кстати, Сахаров про инфляционное расширение Вселенной не писал, тогда космология до этого сценария еще не дозрела.-

Спасибо, что поправили. Я не очень хорошо знаю историю науки. Тем не менее тезис, который написал в первом абзаце комментария, данная поправка не отменяет. Приоритет А. Д. Сахарова в основной части формулировки концепции решения проблемы не оспорим. Насколько знаю, все многочисленные эксперименты и усовершенствования гипотезы объяснения барионной асимметрии на основе концепции А. Д. Сахарова не привели к необходимому результату.

"Существует несколько гипотез, пытающихся объяснить явление барионной асимметрии, однако ни одна из них не признана научным сообществом достоверно доказанной." https://ru.wikipedia.org/wiki/Барионная_асимметрия_Вселенной

"Однако пока нет единой теории, объясняющей это явление. Как отмечается в исследовательской работе 2012 года, «происхождение материи остается одной из великих загадок физики». [4] https://en.wikipedia.org/wiki/Baryon_asymmetry

Также, проблема барионной асимметрии стоит в списке нерешенных проблем космологии https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_unsolved_problems_in_physics#Cosmology.2C_and_general_relativity

Основной вклад в разработку квантовой механики также внесли яркие личности, именами которых названы постулаты квантовой механики. Но не большие коллективы. -

Гипотезы (теории) в своей основе содержат существенные признаки, которые характеризуют эти гипотезы. Если набор существенных

признаков неверен, то все попытки развить гипотезы, в том числе силами большого коллектива ученых не приведет к желаемому

результату. Далее, теории должны объяснять ВСЕ достоверно установленные наблюдения. При этом, если существует хотя бы одно

наблюдаемое явление, которое противоречит теории, то такую теорию нельзя считать верной.

Так вот, стандартная модель холодной темной материи (CDM) не в состоянии объяснить, почему в центрах галактик отсутствует сгущение

темной материи (касп), которое появляется в результате моделирования. Далее, расчётные формулы для определения плотности

распределения темной материи в галактическом гало выведены только эмпирическим способом, и не могут быть подтверждены результатам

моделирования при естественном формировании этих гало. Существует еще множество загадок, перед которыми CDM бессильна.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что существенные признаки, которые положены в основу CDМ, являются неверными.

С очень большой степенью вероятности неверным является предположение, которое заключается в том, что темная материя

состоит из частиц, которые имеют положительную массу. С другой стороны, если принять во внимание, что существуют объекты другого

рода, которые являются противоположностью точечных частиц и выглядят в виде оболочек (виде корки арбуза) расположенных вокруг

галактик или скоплений галактик, которые имеют отрицательную гравитационную массу, то все встает на свое место.

Анализ показывает, что такая модель способна объяснить ВСЕ наблюдаемые проявления темной материи. Ниже приведен пример

такого объяснения для недавних наблюдений.

В phys.org https://phys.org/news/2020-09-hubble-ingredient-current-dark-theories.html напечатана статья

"Новые данные Хаббла предполагают, что в нынешних теориях о темной материи отсутствует ингредиент". Вот здесь

https://old.elementy.ru/novosti_nauki?discuss=433722

пост от 13.12.2020 21:45 (десятый комментарий снизу ленты комментариев) приведено объяснение данной загадки с использованием

гипотезы темной материи-энергии.

Также см. от пост 11.02.2021 10:40 в этой ленте комментариев по Великому аттрактору.

При рассмотрении струйных выбросов астрономических объектов общепринятая гипотеза исходит из предположения, что струйные

выбросы формируются аккреционным диском, при этом считается, что за счет вращения диска формируется электромагнитное поле, которое

формирует и ускоряет джет. В этом случае практически невозможно объяснить высокую энергетику такого джета, поскольку скорость

вращения черной дыры и угловой момент вращения падающего вещества в дыру могут быть совсем небольшими. По данным исследования, которое

описано в статье "Скорость вращения черной дыры в центре Млечного Пути оценили по распределению орбит S-звезд", скорость вращения

черной дыры в нашей галактике находится в диапазоне от 0 до 10% от максимальной.

https://old.elementy.ru/novosti_nauki/433718/Skorost_vrashcheniya_chernoy_dyry_v_tsentre_Mlechnogo_Puti_otsenili_po_rasp redeleniyu_orbit_S_zvezd/t1763182/Aleksey_Levin

Однако загадку можно объяснить, если предположить, что вещество, которое падает в черную дыру, закручивается в виде двух

циркуляционных потоков тороидальной формы, с нулевым суммарным моментом вращения. Направление этой закрутки направлено строго

внутрь и наружу дыры. При такой структуре циркуляционных потоков энергия вращения потоков формируется за счет падения части вещества

в дыру, при этом остальная часть вещества выбрасывается наружу в виде джета.

Работа этой системы связана с гравитационными и электромагнитными силами. Джет ускоряется за

счет расширения электромагнитного поля в воронке формирования джета, которая близка

по форме раструбу сопла Лаваля, чем объясняется хорошая степень коллимации джета.

Данная гипотеза также объясняет 100% загадок связанных со струйными выбросами астрономических объектов, в том числе все загадки квазаров.

Например, элегантным образом объясняет загадку, описанную в новости "Астрономы объявили о загадочном исчезновении самой большой черной

дыры во Вселенной"

https://www.popmech.ru/science/news-654993-astronomy-obyavili-o-zagadochnom-ischeznovenii-samoy-bolshoy-chernoy-dyry-vo- vselennoy/

https://arxiv.org/pdf/2010.13980.pdf

"Мы используем рентгеновские наблюдения Чандры, чтобы искать свидетельства черной дыры от самой яркой галактика скопления в Abell

2261 (A2261-BCG). A2261-BCG - сильный кандидат на черную дыру из-за его большого плоского звездного ядра, обнаруженного с помощью

наблюдений космического телескопа Хаббла. Мы взял 100-килсекундные наблюдения с Чандрой и объединил их с 35-килсекундными архивными

данными, для низкоуровневой аккреции на черную дыру ожидаемой массы M ∼ 1010 M, которая, возможно, может быть обнаружена в одном из

четырех смещенных от центра звездных узлов около центра галактики или еще в оптическом центре галактики или в месте радиоизлучения.

Мы не обнаружили рентгеновского излучения от точечного источника с избытком кластерного газа и может ограничить аккрецию любой черной

дыры в центральной области до 2–7 поток кэВ ниже 4,3 × 10−16 эрг с − 1 см − 2 , что соответствует болометрической доле Эддингтона около

10-6 Таким образом, в ядре A2261-BCG либо нет черной дыры 1010 M, либо она аккрецирует на низком уровне".

При этом астрономы отмечают, что ядро A2261-BCG заполнено диффузным туманом и ярким звездным светом.

Загадка объясняется просто. Циркуляционные потоки имеют две моды вращения, которые время от времени переключаются.

При вращении вещества в соответствие со второй модой дыра не формирует джет, но зато с ее экватора дуют ветры,

разбрасывающие с гребенное дырой вещество с окрестностей галактики, вдоль плоскости галактики по всей галактике,

с тем, чтобы сформировались новые звезды. Когда дыра не формирует джет, она становится невидимой.

Вот здесь https://old.elementy.ru/novosti_nauki?discuss=433765 в ленте комментариев подробно описана физика работы черной дыры в

эллиптической галактике. См. Дискуссию с VICTORом, начиная с поста от 22.03.2019 12:04 (35 комментарий сверху ленты

комментариев, примерно в середине ленты)

Если есть сомнения, приведете ссылки на любые новости, которые ставит в тупик общепринятые теории.

Эти новости попытаюсь объяснить с помощью своих гипотез.

-

-

-

-

-

-

-

-

@

Вот-вот. Жаль, редки здесь статьи по космологии. Я имею ввиду собственно космологию, оперирующую объектами от галактики и более. Когда видишь картинку Гигавойда КВС, внутри которой исчезающе малой точкой показан наш родной Млечный путь, когда осознаешь, что, грубо говоря, вселенная состоит из войдов и соплей между ними, то вкрадывается сомнение, что вся эта структура родилась из взрыва Первичной Точки. Да, когда Линден-Белл с коллегами выдвигал в 1962 году сценарий формирования нашей галактики, он ничего не знал о войдах, великих аттракторах и прочих чудесах, не возможных в нашем светлом барионном мире. Похоже, что до той поры, пока наука не прояснит роль "темных сил", популяризаторы так и будут описывать всевозможные локальности.

-

"Похоже, что до той поры, пока наука не прояснит роль "темных сил", популяризаторы так и будут описывать всевозможные локальности."

На рисунке к обсуждаемой статье приведено изображение гигантской структуры, объединяющей около 100 000 галактик, расположенных в

относительной близости от нас. Белыми линиями показаны смоделированные траектории движения галактик. Как видно, все они сходятся в одной точке —

Великом аттракторе. Следует добавить, что белые линии начинаются в

областях с низкой плотностью материи - войдах и заканчиваются в точке в центре, где относительно большая плотность материи.

Объяснение с точки зрения гипотезы темной материи-энергии очень простое. Темная материя - энергия имеет отрицательную гравитационную

массу, формирует пространство с отрицательной кривизной и заполняет все войды. Пространство с отрицательной кривизной можно представить

в виде горки, по отношению к гравитационной яме, которую формирует вещество. Поэтому синие области на рисунке необходимо воспринимать

как горки, а зеленые и красные как гравитационные ямы. При этом на рисунке наглядно показаны траектории движения галактик в виде

скатывания галактик с горок, с учетом рельефа местности, инерции движения галактик и взаимного притяжения. Траектории

галактик сходятся в нижней точке гравитационной ложбины.

Несмотря на столь наглядное объяснение феномена с использованием одной из "еретических" гипотез, популяризаторы еще долго будут

описывать всевозможные локальности.-

Феномен - это некая локальность, и в этом смысле он локально и интересен. Любителям науки. Это вишенка на тортике, а тортик - лично для меня, - это некая цельность восприятия, лично моя цельность и лично моя вишенка. И пусть говорят, что это, вообще-то, черешенка.

Лично моё восприятие кажется мне более гармоничным, если Вселенная изначально была бесконечной, вакуум яснее всего описывается через плотность, а пространство не может изгибаться.

Насчет "еретиков". Если популяризаторы описывают доказанные локальности, то еретики описывают локальности гипотетические. То есть, всё равно вишенки. Эйнштейн тоже начинал как еретик, он перестал им быть, когда смог сам доказать свою теорию, и славу он приобрел, когда его доказательства подтвердились измерениями. Личное озарение и личный труд.

И последнее: тортик жизни украшен всевозможными вишенками. Наука, литература, спорт, искусство, трубочный табак и т.д. и т.п. Какой такой "коллектив математиков" заслоняет от вас этот тортик? Отриньте эту идею как наваждение и просто отрежьте себе кусочек. А потом запейте... )))-

Под локальностью я понимаю локальное (отдельное) описание феноменов (т.е. науку, которая ограничивается лишь описанием феноменов),

без попытки пояснить их сущность и взаимосвязь с другими феноменами.

Есть много читателей дискутирующих в Элементах, которые меня понимают.

Есть неактивные читатели, которым также интересно. Мне об этом писали. Этого достаточно.

-

-

его нет. Хотя его работы конечно стоят любых премий.

-

Зачем же стесняться? Сюняев и Шакура выполнили замечательное исследование аккреционных дисков. Но их работа была опубликована в 1973 году, через четыре года после статьи Линден-Белла. Я бы ее непременно упомянул, если бы писал об общей истории исследования аккреционных и декреционных процессов. Но моя цель все же была иной - мемориальная биография Линден-Белла.

Последние новости

Дональд Линден-Белл (1935–2018). Фото с сайта telescoper.wordpress.com