Слуховые косточки среднеюрского планирующего зверька вилеволодона были устроены как у утконоса

В среднеюрских отложениях северо-восточного Китая найден скелет планирующего млекопитающего Vilevolodon с прекрасно сохранившимися слуховыми косточками. Находка показала, что по строению среднего уха вилеволодона был похож на современных однопроходных. Открытие заставило пересмотреть филогению и систематику мезозойских млекопитающих и их ближайших предков и родичей — маммалиаформ и передвинуть в более глубокое прошлое момент появления собственно млекопитающих (понимаемых как группа, включающая последнего общего предка утконоса и человека и всех его потомков). Новые данные в очередной раз подтвердили старую идею о многочисленных параллелизмах на заре эволюции млекопитающих, которую академик Л. П. Татаринов развивал в рамках своей концепции «маммализации териодонтов».

Одним из главных отличительных признаков современных млекопитающих является наличие в среднем ухе звукопроводящего аппарата из трех слуховых косточек: молоточка (malleus), наковальни (incus) и стремечка (stapes). У других тетрапод слуховая косточка только одна — стремечко. Слуховые косточки млекопитающих находятся в барабанной полости, окруженной барабанной частью височной кости (pars tympanica ossis temporalis), которая по происхождению является самостоятельной костью — барабанной (tympanicum).

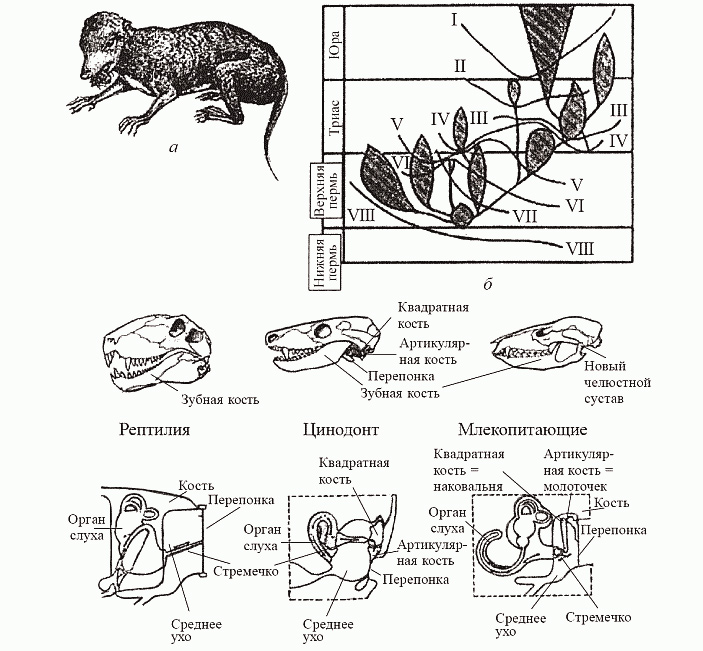

У других наземных позвоночных эти кости, кроме стремечка, входят в состав челюстного аппарата. У ранних синапсид, предков млекопитающих, молоточек был сочленовной костью нижней челюсти, а наковальня — квадратной костью, и вместе они образовывали челюстной сустав. У предков млекопитающих они постепенно отделились от челюстей и стали выполнять чисто слуховые функции, а на смену первичному челюстному суставу постепенно пришел новый, образуемый зубной и чешуйчатой костями (см.: Эволюционное развитие слуховых косточек млекопитающих).

Формирование маммального среднего уха — интереснейший пример сложного эволюционного преобразования, который уже два столетия привлекает пристальное внимание биологов. В последние годы благодаря множеству палеонтологических находок, сделанных в основном в Китае, прояснились многие детали этой эволюционной трансформации (рис. 1). Палеонтологические данные подтвердили идею о том, что отделение слуховых косточек от нижней челюсти происходило поэтапно (изначально эта идея основывалась на эмбриологических данных). На промежуточной стадии слуховые косточки сохраняли связь с нижней челюстью посредством меккелева хряща. Эта стадия воспроизводится в онтогенезе современных млекопитающих. У многих ранних млекопитающих, а также у их предков и родичей — маммалиаформ, такое строение сохранялось на всю жизнь (см.: Новая палеонтологическая находка проливает свет на раннюю эволюцию млекопитающих, «Элементы», 17.03.2007).

Недавние палеонтологические находки показали, что окончательное отделение слуховых косточек от нижней челюсти происходило несколько раз независимо в разных эволюционных ветвях млекопитающих (W. Maier, I. Ruf, 2015. Evolution of the mammalian middle ear: a historical review). Это очередной яркий пример параллельной эволюции, как и недавняя новость об эволюции яда в разных линиях плюющихся кобр (см: Как разные кобры научились плеваться ядом, «Элементы», 27.01.2021). Специалисты по эволюционной биологии развития уже начали расшифровывать генетические основы эволюции среднего уха у млекопитающих (D. J. Urban et al., 2017. A new developmental mechanism for the separation of the mammalian middle ear ossicles from the jaw).

И все же в этом вопросе еще много неясного. Слуховые косточки невелики по размеру, и шансов хорошо сохраниться в ископаемом состоянии у них немного. Найти мезозойское млекопитающее или маммалиаформа с идеально сохранившимися слуховыми косточками — огромная удача. Каждая такая находка что-то прибавляет к нашим знаниям об эволюции маммального среднего уха и, как правило, заставляет пересматривать имеющиеся филогенетические гипотезы.

Именно такая находка описана в новой статье китайских и американских палеонтологов. Авторам посчастливилось найти в среднеюрских (возраст около 160 млн лет) отложениях северо-восточного Китая новый (второй по счету) экземпляр древесного планирующего зверька Vilevolodon diplomylos из группы Haramiyida. У первого (типового) экземпляра этого вида, описанного в 2017 году (Z.-X. Luo et al., 2017. New evidence for mammaliaform ear evolution and feeding adaptation in a Jurassic ecosystem) слуховые косточки сохранились, но не очень хорошо. Они были интерпретированы как представляющие предковое состояние, то есть как полностью прикрепленные к челюсти. Из этого следовало, что вилеволодон, а значит и все харамииды, — не настоящие млекопитающие, а маммалиаформы.

У нового экземпляра слуховые косточки и нижняя челюсть сохранились гораздо лучше (рис. 2). Детально изучив их строение, авторы пришли к выводу, что у Vilevolodon совершенно точно было продвинутое, «истинно маммальное» состояние признака: слуховые косточки были полностью отделены от нижней челюсти. Об этом можно судить, в частности, по отсутствию на челюсти характерных желобков для прикрепления меккелева хряща. Имеющиеся морфологические данные по другим харамиидам не противоречат идее о том, что такое строение среднего уха было характерно для всей группы. Из этого следует, что харамиид следует относить не к маммалиаформам, а к настоящим млекопитающим.

Рис. 2. Второй экземпляр Vilevolodon diplomylos с хорошо сохранившимися слуховыми косточками. a — общий вид; темные пятна вокруг скелета — остатки летательной перепонки. b — череп. c — нижняя челюсть. d, e — слуховые косточки: наковальня (показана синим цветом), молоточек (зеленый), барабанная кость (красная). Изображение из обсуждаемой статьи в Nature

Исследователи построили новое эволюционное дерево млекопитающих с учетом новых данных по Vilevolodon и опубликованных ранее (и в ряде случаев критически переосмысленных) морфологических данных по мезозойским млекопитающим. Упрощенный вариант дерева показан на рис. 3 (полная версия со 130 веточками есть в статье). Получилось, что кроновые, они же «настоящие» млекопитающие (группа, включающая общего предка однопроходных и териевых и всех его потомков) появились еще в триасе, не менее 215 млн лет назад — на 30 млн лет раньше, чем предполагали некоторые специалисты. На рисунке момент появления собственно млекопитающих соответствует разделению предков однопроходных и териевых (отмечен буквой M). Харамииды, близкие к ним мультитуберкуляты (см.: Экспансия растительноядных млекопитающих началась задолго до вымирания динозавров, «Элементы», 23.03.2012) и многие другие вымершие группы оказались внутри кроны млекопитающих — между однопроходными и териевыми.

Рис. 3. Упрощенное эволюционное дерево млекопитающих, построенное с учетом новых данных. Внизу показана геохронологическая шкала и время в млн лет назад. Узлы дерева: A — Allotheria; C — Cladotheria; El — Eleutherodontidae; Eu — Eutriconodonta; G — Gondwanatheria; Ha — Haramiyida; M — Mammalia; Mf — Mammaliaformes; Mt — Multituberculata; Sp — Spalacotherioidea; T — Theria; Tr — Trechnotheria. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

Авторы подробно обсуждают тонкие детали строения слуховых косточек и их эволюцию. Ясно, что в этой эволюции было множество параллелизмов: одни и те же признаки появлялись независимо в разных ветвях маммалиаформ и млекопитающих. Например, меккелева борозда (желобок на нижней челюсти, куда прикреплялся меккелев хрящ) исчезала как минимум восемь раз и один раз появилась заново. К сожалению, исчезновение меккелевой борозды не во всех случаях можно уверенно интерпретировать как переход от промежуточного состояния «слуховые косточки соединяются с челюстью меккелевым хрящом» (Meckelian-attached на рис. 1) к продвинутому состоянию «косточки полностью отделены» (Detached на рис. 1). Авторы приводят несколько примеров современных и ископаемых млекопитающих, у которых косточки отделены, но меккелева борозда все равно присутствует (у Vilevolodon и других харамиид ее нет).

Сами слуховые косточки сохраняются гораздо реже, чем нижняя челюсть и борозды на ней, поэтому их эволюцию пока можно реконструировать лишь в самых общих чертах. Исследователи обращают особое внимание на форму наковальни и способ ее сочленения с молоточком. По их мнению, исходно у млекопитающих наковальня имела простую форму, а сочленение с молоточком было широким, плоским и малоподвижным (Overlapping joint на рис. 1). Это исходное состояние сохранилось у Vilevolodon и современных однопроходных, чем и объясняется удивительное сходство среднеюрского летуна из Китая с однопроходными по этим признакам (впрочем, нельзя полностью исключить и вариант параллельной эволюции).

В других линиях это исходное состояние подверглось различным модификациям. Один из вариантов виден у раннемелового млекопитающего Liaoconodon из вымершего отряда Eutriconodonta (рис. 1). У териевых эволюция молоточка и наковальни пошла другим путем: наковальня приобрела замысловатую форму, а сочленение стало седловидным (Saddle joint на рис. 1). Возможно, это было связано с развитием особо чуткого слуха у териевых. По мнению авторов, эволюционные изменения наковальни, молоточка и их сочленения отражают постепенную утрату этими косточками «силовых» функций, связанных с работой челюстей, и специализацию на слуховой функции.

Разумеется, выводы авторов об эволюции среднего уха, как и получившееся у них эволюционное дерево, не являются окончательными. Будущие находки древних млекопитающих и маммалиаформ с хорошо сохранившимися слуховыми косточками наверняка заставят что-то пересмотреть и переосмыслить. Но всё же картина постепенно проясняется. Важно и то, что мы в очередной раз убедились в верности старой идеи, выдвинутой еще академиком Л. П. Татариновым, о многочисленных параллелизмах на заре эволюции млекопитающих (рис. 4). Многие «маммальные» признаки появлялись независимо в разных ветвях. Поэтому ранняя эволюция млекопитающих и их ближайших предков и родичей была не линейной, а как бы мозаичной. Татаринов отразил это в формулировке «маммализация териодонтов». С тех пор и наши представления о филогении синапсид сильно изменились, и новых палеонтологических данных появилось огромное количество, но основная мысль Татаринова выдержала проверку временем и сегодня подтверждается на новом уровне и на новом материале.

Рис. 4. Схема «маммализации териодонтов» по Л. П. Татаринову. На филогенетической схеме извилистыми линиями показано появление маммальных признаков: I — звукопроводящий аппарат из трех слуховых косточек; II — вторичное челюстное сочленение между зубной и чешуйчатой костями; III — зачаточная барабанная перепонка в вырезке угловой кости; IV — мягкие, снабженые собственной мускулатурой губы; V — сенсорная зона на верхней губе (протовибриссы); VI — расширенные большие полушария головного мозга; VII — трехбугорчатые заклыковые зубы; VIII — верхние обонятельные раковины. В обсуждаемой статье в Nature обсуждается процесс становления признака №1 («звукопроводящий аппарат из трех слуховых косточек»), который тоже сопровождался многочисленными параллелизмами. Рисунок из главы 11 книги К. Ю. Еськова «История Земли и жизни на ней»

Источник: Junyou Wang, John R. Wible, Bin Guo, Sarah L. Shelley, Han Hu & Shundong Bi. A monotreme-like auditory apparatus in a Middle Jurassic haramiyidan // Nature. 2021. DOI: 10.1038/s41586-020-03137-z.

См. также о мезозойских млекопитающих и маммалиаформах:

1) Новая палеонтологическая находка проливает свет на раннюю эволюцию млекопитающих, «Элементы», 17.03.2007.

2) Рост мозга у древних млекопитающих был связан с развитием обоняния, «Элементы», 26.05.2011.

3) Скелет удивительного водоплавающего зверя обнаружен в юрских отложениях Китая, «Элементы», 12.03.2006.

4) Найден самый древний летун из класса млекопитающих, «Элементы», 18.12.2006.

5) Аналоги современных кротов, выдр и приматов существовали уже в юрском периоде, «Элементы», 16.02.2015.

6) Экспансия растительноядных млекопитающих началась задолго до вымирания динозавров, «Элементы», 23.03.2012.

7) А. Лопатин, А. Аверьянов. Древнейшие плацентарные: начало истории успеха.

-

В общем, как среди динозавров в разных линиях шла "орнитизация", так и у синапсид шла "маммализация". Именно поэтому, когда художники изображают шерсть/вибриссы у синапсид, не являющихся прямыми предками млекопитающих (например, дицинодонтов), я воспринимаю это по большей части спокойно: ютираннуса тоже сложно назвать птичьим предком, но перья же у него все равно были. :)

Спасибо за информацию!-

-

Вне всяких сомнений. :D Поэтически выражаясь, древо жизни ветвится от корней, но все они стремятся к единому солнцу.

-

Любопытно, доживи до наших дней дины с перьями, систематики XIX-ХХ вв. считали бы их рептилиями, или объединли в один класс с птицами?

А будь сегодня живы и обычны аномодонты, тероцефалы и всякие цинодонты их бы вместе с млеками выделили в один класс или разбросали по разным?

А не вымри теплокровные волосатые птерозавры, мы имели бы класс "птерозавры"?-

Думаю, просто расширили бы понятия "птиц". :) Были бы нелетающие и летающие птицы, с зубами и без зубов, длиннохвостые и куцехвостые... а главное - все в перьях! Что касается синапсид, то тут все зависит от того, насколько они были похожи на своих потомков: полагаю, если были покрыты шерстью и выкармливали детенышей молоком, то никаких проблем не возникло бы. :D

А вот птерозавры - да, скорее всего. Либо, как вариант, выделили бы особый подкласс в классе птиц. Дескать, нынешние утконосы с ехиднами тоже на мышку не сильно похожи, а птерозавры с прочими архозаврами находятся примерно на такой же стадии родства.

-

-

-

-

Какие то общие закономерности, конечно, имеются, так птицы и звери обзавелись оперением. Лишь некоторые деградировавшие виды потеряли всю шерсть (кроме как на голове, и то не у всех) и вернулись в подобие рептилий и амфибий. Даже общие тенденции, в смысле, возможности эволюционных линий. Но -ации нет. Иначе тогда надо ещё предположить гуманизацию.

Всякая эукариотизация давно отвергнута. Всем правит случайность.

-

-

Хорошее финансирование науке, безопасная среда. Наверное и в Центрально Африканской Республики много фосилий упрятано. Но там ещё куча боевиков.

А в Европе и Северной Америке всё давно уже исследовано.-

-

-

Как обычно, все в комплексе, сводить все к деньгам не корректно:

- наличие/отсутствие объектов для исследования.

- доступность предмета исследования (транспортная, сложности раскопок и пр.).

- наличие/отсутствие заинтересованных специалистов, их амбиции и характер.

- способность специалиста (или его руководителя) собрать команду, подготовить и удержать новые поколения исследователей.

- дешёвая рабочая сила (добровольцы-помощники или низкооплачиваемые чернорабочие).

- численность населения страны (ученые с неба не падают), образовательных и исследовательских учреждений (проблема трудоустройства).

- национальный менталитет и традиции, поощряющие/угнетающие научный склад ума, стремление что-то изучать (и как изучать).

- отношение общества и государства.

- финансирование (не всякое исследование дорогостояще). Зарплата - у каждого свои запросы.

и пр.

-

-

-

-

у Vilevolodon совершенно точно было продвинутое, «истинно маммальное» состояние признака: слуховые косточки были полностью отделены от нижней челюсти. [...] Из этого следует, что харамиид следует относить не к маммалиаформам, а к настоящим млекопитающимПочему не наоборот — харамииды не входят в корону млекопитающих, а «истинно маммальное» состояние признака было уже у общего предка харамиид и млекопитающих?

По-видимому, имеется только один аргумент в пользу засовывания харамиид в корону млекопитающих: так рисует приложение TNT.

nature.com/articles/s41586-020-03137-z/figures/11

Однако в статье же есть и другое дерево, построенное иным способом. И в нём такого вхождения уже нет:

nature.com/articles/s41586-020-03137-z/figures/12

Впрочем, похоже, авторы понимают, что результат из программы TNT может быть артефактом и стараются не заострять внимание на точном взаимоотношении ветви харамиид с короной млекопитающих. Например, не упоминают об этом ни в аннотации, ни в подписях к рисункам.

Рис. 1 показывает обсуждаемое животное именно внутри короны млекопитающих, но рисунок‑то не из статьи же, а нарисован другим автором.

Для характеристики такой эволюции в своей гипотезе "Образования крупных групп организмов" использовал словосочетание "Затем белки и соответствующие виды организмов расходятся "веером" в новой части области приспособленности. В результате чего появляются виды с различными признаками"

См. пост от 28.12.2020 11:42. https://old.elementy.ru/novosti_nauki?discuss=433745

(Пост входит в состав дискуссии к статье "Динозавры переходили к активному полету минимум трижды", который можно найти двигаясь снизу вверх ленты комментариев, перешагнув чрез 18 комментариев и далее вверх вдоль дискуссии до указанного поста).

Если посмотреть на рис. 3, такой "веер" можно наблюдать в эволюционной ветке начиная с Ha — Haramiyida. Также, в статье приведены идеи, выдвинутые Л. П. Татариновым, о многочисленных параллелизмах на заре эволюции млекопитающих (рис. 4).

Поэтому, обсуждаемая статья, скорее всего, поддерживает гипотезу образования крупных групп организмов.

Чем мне нравятся Элементы, это тем, что авторы статей или специалисты отвечают на вопросы читателей. В данном случае взамен ответов на вопросы хотел бы попросить Александра Маркова написать небольшую рецензию на изложенную в посте 28.12.2020 11:42 гипотезу или высказать свое мнение. Также интересуют оценки других специалистов.

Вообще, в своих постах, начиная с дискуссий на сайте Популярной механики, я много раз ссылался на статьи Александра Маркова. Мне бы хотелось напрямую узнать мнение Автора статей о корректности таких ссылок.

Интересное утверждение. Но немного не понятное - почему формирование маммального среднего уха привлекает интерес биологов. В статье по этому поводу ничего не написано. Выскажу свое предположение, почему.

Слуховая косточка входит в состав более сложного и более эффективного слухового аппарата - обеспечивает согласование акустических звуковых колебаний со слуховыми сенсорами. В результате чего существенно расширяются динамический и частотный диапазоны, а также улучшается линейность преобразования. При этом, на порядки возрастает информационная составляющая звукового сигнала.

Однако, такое приспособление никогда бы не появилось, если его использовать с мозгом динозавра, который бы не смог обработать информационный поток таких звуковых сигналов. Следовательно, к слуховой косточке в придачу необходим совсем другой мозг, организация которого основана на других, отличных от мозга динозавра белковых соединениях. Этот мозг должен быть существенно сложение, чем у динозавров.

Далее, такой мозг никогда бы не мог сформироваться без другого эволюционного приспособления - без стабилизации температуры мозга. Это связано с тем, что для более сложной организации необходимо использовать структуры и белки которые работают в ограниченном диапазоне температур. Взаимосвязи этих структур должны быть основаны на более слабых межмолекулярных взаимодействиях. Это следует из общего закона эволюции, который отображен в виде пирамиды структурной сложности, о которой я здесь много писал. (Необходимые для организации продвинутого мозга структуры при чрезмерном нагревании разрушаются, а при охлаждении отказываются работать, поэтому не могут обходиться без стабилизации температуры). В связи с чем необходимо, чтобы существо, которое обладает слуховыми косточками, было теплокровным. При этом, для улучшения реализации функции термостабилизации, в отдельных климатических зонах, нужна шерсть.

Также, важна термостабизизация организма детенышей при рождении. Поэтому эти существа должны быть живородящими.

В итоге, в комплекте со слуховыми косточками, получаем весь организм млекопитающего.

Поэтому, "интереснейший пример сложного эволюционного преобразования, который уже два столетия привлекает пристальное внимание биологов", превращается с точки зрения эволюции в задачу неимоверной сложности, которую необходимо решить. Для того чтобы превратить организм динозавра в организм млекопитающего необходимо перетряхнуть практически весь геном и перестроить динозавра на основе других белков. Что при последовательной эволюции за относительно короткие сроки практически невозможно.

Для решения этой задачи предложил гипотезу.

-

В эволюционном дереве млекопитающих есть интересная особенность. Ископаемые организмы группируются в средней части Юрского периода (см. рис. 3 в обсуждаемой статье, а также рис. 8 https://www.nature.com/articles/s41586-020-03137-z/figures/1

1 ). Если посмотреть Википедию https://en.wikipedia.org/wiki/Jurassic относительно событий, которые случались в то время, можно прочитать следующее: "Переход к концу Юрского периода первоначально считался одним из восьми массовых вымираний, но теперь считается сложным периодом круговорота фауны с увеличением разнообразия одних групп и сокращением других".

Данная особенность была предсказана в одном из аспектов гипотезы.

Согласно гипотезе эволюционные процессы сопровождаются образованием нового пространства. Когда образуется новое пространство, развитие переходит в стадию экспансии, которая выражена в виде экстенсивного занятия структурами всех степеней свободы во вновь образующемся пространстве. При этом возникает энергия. Когда все степени свободы практически заполнены, развитие переходит стадию эволюции. Эта стадия продолжается до тех пор, пока природа не найдет вариант структуризации объектов в пространстве таким образом, что открывается другое пространство. И так до бесконечности. Это есть "универсальный закон" любой эволюции: эволюции вселенной, биологической, технологической, социальной эволюции. Этап биологической эволюции, когда все степени свободы практически заполнены, можно назвать "стазисом". Этот термин использован в гипотезе прерывистой эволюции.

Так вот, группировка переходных форм млекопитающих, показанная на эволюционном дереве, связана со стадией стазиса, когда шла интенсивная эволюция с образованием новых форм организмов, из которых затем сформировались современные млекопитающие. При этом плотность организмов на единице территории была максимальной (соответственно максимальной была плотность ископаемых остатков организмов)

Если писать о пространствах, то такими пространствами являются экологические ниши. При параллельном существовании динозавры и млекопитающие занимали свои экологические ниши. С вымиранием динозавров экологическая ниша млекопитающих существенно расширилась, что способствовало эволюции.

Пример эволюции в одном физическом пространстве, разделенном на две экологические ниши, приведен в статье Елены Наймарк "В ходе эволюционного эксперимента удалось получить генералистов при симпатрическом видообразовании" https://old.elementy.ru/novosti_nauki/433754/V_khode_evolyutsionnogo_eksperimenta_udalos_poluchit_generalistov_pri_simpa tricheskom_vidoobrazovanii

Эти ниши, на мой взгляд, также можно считать отдельными пространствами.

Последние новости

Рис. 1. Эволюция косточек среднего уха у маммалиаформ (Mammaliaformes) и млекопитающих. Синим цветом показана наковальня (Incus), бежевым — молоточек (Malleus), сиреневым — меккелев хрящ (Meckel’s cartilage), красным — барабанная кость (Ectotympanic). Стремечко на рисунке не показано. Примитивный вариант, когда косточки присоединены к нижней челюсти (Postdentary-attached), показан на примере морганукодона (Morganucodon) — представителя маммалиаформ. Промежуточный вариант, при котором слуховые косточки сохраняют связь с нижней челюстью посредством меккелева хряща (Meckelian-attached), представлен раннемеловым млекопитающим Liaoconodon из вымершего отряда Eutriconodonta. Эволюционно продвинутый вариант, характерный для всех современных взрослых млекопитающих, при котором слуховые косточки полностью отделены от челюсти (Detached), показан на примере териевых (= сумчатые + плацентарные), однопроходных (Monotremes) и рассматриваемого в обсуждаемой статье юрского млекопитающего Vilevolodon из вымершего отряда Haramiyida. В нижней части рисунка показано сочленение молоточка с наковальней. Видно, что это сочленение устроено похожим образом у Vilevolodon и современных однопроходных. Скорее всего, это примитивное состояние признака, унаследованное обеими линиями от общего предка. Рисунок из синопсиса Simone Hoffmann к обсуждаемой статье в Nature