Экспансия растительноядных млекопитающих началась задолго до вымирания динозавров

Анализ новейших палеонтологических данных по многобугорчатым (ископаемым млекопитающим, похожим на современных грызунов) показал, что стремительный рост морфологического и экологического разнообразия этой группы начался не менее чем за 20 млн лет до вымирания динозавров. Адаптивная радиация многобугорчатых была связана с распространением цветковых растений и совершенствованием адаптаций к растительной диете. Многобугорчатые мало пострадали во время великого вымирания, истребившего динозавров на рубеже мезозоя и кайнозоя 65,5 млн лет назад, и продолжили свою экспансию в кайнозое. Лишь около 35 млн лет назад они пришли в упадок и вымерли, вероятно проиграв в конкуренции грызунам.

Первые млекопитающие появились почти одновременно с динозаврами в позднем триасе (немногим более 200 млн лет назад). Динозавры оккупировали ниши крупных дневных фитофагов и хищников. Считается, что до тех пор, пока динозавры не вымерли, млекопитающим приходилось оставаться мелкими, ночными, преимущественно насекомоядными существами наподобие землероек. Лишь после того, как 65,5 млн лет назад господству динозавров пришел конец, млекопитающие смогли занять освободившиеся ниши и «вырвались» в крупный размерный класс (см. Максимальный размер наземных млекопитающих рос по экспоненте, «Элементы», 02.12.2010). Впрочем, эта схема верна лишь в первом приближении. Многочисленные палеонтологические находки последних десятилетий показали, что мезозойские млекопитающие были куда более разнообразны, чем считалось ранее, и что дивергенция (расхождение) важнейших эволюционных линий млекопитающих началась задолго до конца эры динозавров (см. ссылки внизу).

Особое место среди мезозойских зверей занимают многобугорчатые, или мультитуберкуляты (Multituberculata). Эту группу по праву считают одной из самых успешных за всю историю класса млекопитающих. Многобугорчатые появились в юрском периоде (около 165 млн лет назад; есть и более древние, хотя и более спорные находки), пережили массовое вымирание на рубеже мезозоя и кайнозоя, достигли максимального расцвета в палеоцене (рис. 1) и вымерли в позднем эоцене около 35 млн лет назад, не оставив потомков. Таким образом, многобугорчатые просуществовали 120 миллионов лет — дольше, чем любой из современных отрядов млекопитающих. По своему строению и образу жизни многобугорчатые напоминали грызунов, но не были плацентарными. Вероятно, они рожали очень маленьких, беспомощных детенышей, подобно современным сумчатым. У многобугорчатых, как и у грызунов, были мощные резцы, отделенные от щечных зубов (премоляров и моляров) промежутком — диастемой. На молярах располагались два ряда бугорков (отсюда и название отряда), служивших для перетирания пищи.

Палеонтологи из Финляндии, Австралии и США опубликовали в журнале Nature новые данные о динамике экологического разнообразия многобугорчатых в мезозое и кайнозое. На современных млекопитающих ранее было показано, что о диете животного можно судить по сложности поверхности щечных зубов: чем больше на зубах всевозможных бугорков и ложбинок, тем меньше доля животной и выше доля растительной пищи в рационе. Это правило достаточно строго выполняется для млекопитающих разных размеров и относящихся к разным отрядам.

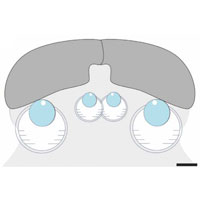

При помощи трехмерного лазерного сканера авторы получили объемные модели щечных зубов нижней челюсти для 41 рода многобугорчатых. Это достаточно представительная выборка, включающая 72% родов мультитуберкулят, у которых известны щечные зубы, и равномерно охватывающая весь интервал существования отряда. На основе трехмерных сканов для каждого животного был затем вычислен показатель OPC (Orientation Patch Count), характеризующий сложность зубной поверхности. OPC вычисляется как количество участков (площадок) различной ориентации, то есть наклоненных в разные стороны (рис. 2). Методика подробно описана в дополнительных материалах (PDF, 2,99 Мб) к обсуждаемой статье, а также на сайте базы данных по морфологии зубов млекопитающих MorphoBrowser, разработанной сотрудниками Хельсинского университета, в том числе и авторами статьи.

Рис. 2. Трехмерные модели нижних щечных зубов четырех представителей многобугорчатых (сверху вниз: Ctenacodon, Ptilodus, Cimolomys, Taeniolabis). Левая колонка — вид сбоку (со стороны щеки), средняя и правая — вид сверху (жевательная поверхность). Справа разными цветами показаны площадки различной ориентации, то есть наклоненные в разные стороны. Показатель OPC (количество таких площадок) характеризует сложность зубной поверхности. m — моляры, p — премоляры. Изображение из обсуждаемой статьи в Nature

Анализ показал, что древнейшие (юрские и раннемеловые) многобугорчатые, скорее всего, были всеядными животными, предпочитавшими животную пищу. Такие же значения OPC характерны для современных зверей, питающихся насекомыми и фруктами. Разброс значений оставался небольшим, что говорит об однообразии пищевых стратегий в пределах отряда многобугорчатых (рис. 3а).

Однако в позднем мелу, особенно во второй его половине (85–65,5 млн лет назад), среди многобугорчатых начали появляться формы со всё более сложными щечными зубами. Среднее значение OPC стало расти, что говорит о переходе многих представителей отряда на растительную диету. При этом наряду с фитофагами сохранялись и всеядные формы. Многобугорчатые стали более разнообразными по своим пищевым предпочтениям, что отражается в росте разброса (стандартного отклонения) OPC.

Во второй половине позднего мела выросло также и таксономическое разнообразие (число родов) многобугорчатых (рис. 3b), их средний размер, а также разброс по размеру (рис. 3c). Все эти показатели (OPC, число родов, размер) являются в значительной мере независимыми, то есть их изменения не вытекают друг из друга. Авторы приводят статистические аргументы в пользу того, что рост среднего значения OPC в конце мела не является тривиальным следствием роста числа родов, сохранившихся в палеонтологической летописи. Они также сообщают, что, хотя среди крупных мультитуберкулят формы с высокими значениями OPC встречаются чаще, чем среди мелких, эта зависимость совсем не строгая.

В отличие от своих современников — динозавров, многобугорчатые на удивление легко пережили кризис на рубеже мела и палеогена (65,5 млн лет назад). Их родовое разнообразие в начале палеогена даже увеличилось по сравнению с концом мела. В палеоцене (это первая эпоха палеогенового периода) многобугорчатые оставались столь же разнообразны по размерам и питанию, как и в конце мела.

Рис. 3. Изменения морфологического и таксономического разнообразия многобугорчатых во времени. По горизонтальной оси — время в млн лет назад. Вертикальной черной линией показан рубеж мела и палеогена (65,5 млн лет назад), когда произошло массовое вымирание. a — сложность зубной поверхности (OPC). Черными горизонтальными линиями показаны данные по отдельным родам, красная линия — среднее значение OPC, синяя — разброс (стандартное отклонение), характеризующий разнообразие типов питания. Зеленым закрашена область значений OPC, характерная для зверей, предпочитающих растительную пищу (Herbivore — растительноядные, PD Omni — всеядные с преобладанием растительной пищи). Незакрашенная область соответствует преобладанию животной пищи в рационе (от AD omni — всеядных с уклоном в хищничество до Hypercarn — «гиперхищников»). b — число родов. c — масса тела (кг). Изображение из обсуждаемой статьи в Nature

В конце палеоцена и в эоцене группа пришла в упадок, ее разнообразие стало быстро сокращаться, а те ее представители, которые продержались дольше всех, были мелкими и имели простую зубную поверхность, подобно древнейшим представителям отряда. Такая динамика хорошо согласуется с гипотезой о том, что многобугорчатых вытеснили плацентарные конкуренты — грызуны, которые освоили те же ниши, что и многобугорчатые, но научились использовать ресурсы этих ниш более эффективно.

По мнению авторов, главным стимулом для быстрого роста разнообразия многобугорчатых и сдвига их пищевых предпочтений в сторону фитофагии была экспансия цветковых растений. Она началась несколько раньше, в середине мела (около 100 млн лет назад), но именно во второй половине позднего мела происходил особенно быстрый рост их разнообразия и численности. Среди цветковых в то время появилось множество быстрорастущих травянистых форм, потенциально представляющих собой ценнейший пищевой ресурс. Многобугорчатые сумели его освоить, что и привело к росту их разнообразия и численности. Поскольку цветковые растения мало пострадали во время кризиса, кормовая база многобугорчатых не была подорвана, и это помогло им сохранить высокое разнообразие в палеоцене. Дополнительными факторами, обеспечившими выживание группы, могли быть теплокровность, небольшой (по сравнению с динозаврами) размер и, соответственно, высокая численность популяций, а также более эффективная (опять-таки по сравнению с динозаврами) забота о потомстве.

По мнению ряда палеонтологов, расцвет многобугорчатых мог быть одной из косвенных причин упадка динозавров (см. интервью с А. С. Раутианом на сайте радио «Свобода»). Многобугорчатые были фактически первыми высокоэффективными мелкими фитофагами среди наземных позвоночных. Поскольку растительной пищи в общем случае во много раз больше, чем животной, популяции мелких фитофагов могут достигать очень высокой численности (в чём нетрудно убедиться, посмотрев на современных грызунов). Появление множества мелких растительноядных млекопитающих, в свою очередь, создало предпосылки для эволюции специализированных охотников на этих животных, то есть хищников, специализирующихся на мелкой четвероногой добыче. Однажды появившись, такие хищники, несомненно, стали бы представлять смертельную угрозу для маленьких детенышей динозавров, которых гигантские родители едва ли могли эффективно охранять. Эти рассуждения подтверждаются недавней находкой крупного раннемелового хищного млекопитающего — триконодонта Repenomamus, который незадолго до собственной гибели пообедал детенышем пситтакозавра.

Источник: Gregory P. Wilson, Alistair R. Evans, Ian J. Corfe, Peter D. Smits, Mikael Fortelius, Jukka Jernvall. Adaptive radiation of multituberculate mammals before the extinction of dinosaurs // Nature. 2012. V. 483. Pp. 457–460.

См. также:

1) Максимальный размер наземных млекопитающих рос по экспоненте, «Элементы», 02.12.2010.

2) Скелет удивительного водоплавающего зверя обнаружен в юрских отложениях Китая, «Элементы», 12.03.2006.

3) Древние копытные были современниками динозавров. «Элементы», 11.11.2007.

4) Найден самый древний летун из класса млекопитающих. «Элементы», 18.12.2006.

5) Новая палеонтологическая находка проливает свет на раннюю эволюцию млекопитающих. «Элементы», 17.03.2007.

6) Млекопитающие научились жевать 120 миллионов лет назад. «Элементы», 07.09.2006.

-

Александр, спасибо замечательная статья. Замечательно что данные по радиации млекопитающих хорошо согласуются с радиацией сначала цветковых и затем насекомых. Картина смены экосистем встает все отчетливее - Экспансия цветковых, насекомых, млекопитающих(насекомоядных и растительноядных), вымирание динозавров. Что характерно опять нет места для астероидов и метеоритов.

Единственно что вызывает вопрос. Гипотеза о мелких хищниках. В Китае сейчас найдено множество мелких хищных динозавровых форм, также не забываем о всяких оперенных микрорапторов и прочих мелких древесно планирующих формах и первых птицах. Создается ощущение что мелких хищников среди динозавров/птиц и так было предостаточно. Может быть сыграло роль что многие млекопитающие хищники были ночными и легко находили оцепеневших детенышей динозавров не достигших псевдотеплокровности как взрослые формы. Однако тут много если.

Прокомментируете этот момент?-

Ну, во-первых, для импакта место все же остается. Астероид-то реально упал. Вымирание было слишком быстрым, и сильнее всего оно проявилось в море. На аммонитов и рудистов смена наземной биоты едва ли могла повлиять так резко. Биотический кризис на суше + трапповый вулканизм (деканские траппы в Индии) + астероид: все сложилось.

Про мелких хищников. "мелких хищников среди динозавров/птиц и так было предостаточно." - что значит "и так"? Почему их стало много? На кого они охотились? Может, на мультитуберкулят как раз и охотились. А детенышам динозавров было не легче от того, что их ели не только триконодонты, но и свой брат динозавр.-

Без сомнения упал, так же как падали до него и после него даже намного большие метеориты. Но особых вымираний это не вызывало. Вот траппы деканского плато согласен. Хотя и есть гипотеза, что удар метеорита как раз и спровоцировал эти извержения. Получается место метеорита либо "последняя соломинка" либо "первая песчинка". Упади он в другое время никто бы и не заметил.

Почему стало много мелких хищников? Их должно было быть много, гигантские формы рождались не друг из друга, а из мелкого класса. Не было бы мелких не было бы больших, а смена видов больших динозавров шла постоянно, значит и так был пул. Чем питались да теми же членистоногими, насекомыми, птицами, первомлекопитающими. Т.е. пресс мелких хищников был всегда. Возможно при радиации млекопитающих среди них появились именно ночные хищники с хорошим обонянием и ночным зрением, что позволило как добывать кладки так и мелких детенышей. Тут правда встает гипотеза, что крупные динозавры от этого не пострадали (есть данные о быстром росте в первые годе), а вот мелкие виды, которые служили источником появления новых форм и были съедены. Осталось совершенно естественным образом вымереть крупным формам, на замену которым никто не смог прийти.-

-

На википедии перечислены сотни метеоритов с местами падения, массой и временем падения, по поиску "метеорит" легко все найдете, но а так топ-10-ка (не точная правда) http://www.infuture.ru/article/1411

-

на википедии из сотен перечисленных ударных кратеров только 2 имеют больший размер, Садбери и Вредефорт, возрастом в районе 2 млрд лет. это весь список?

и остальные получается, которые падали до и после, намного меньшие метеориты.-

И что? К чему вы клоните? Типа эти 2 больше их откинем там динозавров не было, остальные меньше типа тоже откинем т.к. меньше. Вуаля супер открытие "гигансткий огненный метеорит из глубин ада, уничтжил свирепых кровожадных хладнокровных убийц динозавров". Общественность рукоплескает, журналисты в восторге, Лив Тайлор роняет скупую девичью слезу на плечо сурового Брюса Уиллиса, человечество вновь спасено от метеорита убийцы, голливуд подстчитывает барыши. Где в этом великолепии абсурда затеряться плавному изменению биоценозов от растений, насекомых, млекопитающих и долгому вымиранию динозавров в течении 10-ков миллионов лет? Это никому не итересно, нет шоу и спецэффектов, в топку эту дурную гипотезу, да здравствует армагеддон.

-

-

-

-

-

-

Падение метеорита любого размера не может создать площадь поражения больше 2000 км в радиусе, поскольку эффективная толщина атмосферы всего 10 км. Падение комет размером до 200 км - то же самое, большая часть ударной волны и вещества уйдет в космос. Тем более что лягушки 65 млн. л.н. на Кубе спокойно пережили те времена. И Сейшельские реликты пережили падение индийского метеорита (кратер - более 400 км) примерно тех же времен.

-

Да согласен, были статьи о очень быстром востановлении биосистем после падения метеоритов, буквально в течении нескольких лет. Если какие то виды не могут пережить три года неурожаев значит они находяться в глубоком кризисе и на грани вымирания. Не будь метеорита динозавры вымирали бы еще 5-10 миллионов лет и вымерли бы по естественным причинам.

-

Сам "иридиевый слой" почти начисто лишен костных остатков. А ближайшие находки- это 10-12 см до него, т.е. ~45 тыс. лет. В то же время в Карпатской провинции находили фрагменты костей карликовых форм динозавров выше "иридиевого слоя". Несмотря на низкую достоверность информации (н/п фильм), все же остается еще одна версия - резкое снижение уровня кислорода в результате возникновения Циркумантарктического течения и начавшегося перемешивания океана. Ведь мезозойские океаны были теплыми (20°С до дна) и с глубины 500 м -сероводородными.

-

Вполне разумная теория. А про динозавров до и выше слоя тоже где то читал. Думаю найдутся еще больше находок выше него в итоге, что покажет истинную роль метеорита и снизит его значение на вымирание.

Насколько помню в тот период по сути динозавры уже вымерли, были лишь цератопсы (размером от коровы до бегемота) причем довольно разнообразные. Да остальные птицеподобные формы. С десяток видов.

-

-

-

-

-

Мел-палеогеновое вымирание

-

14.11.2023Позднемеловой птицетазовый тесцелозавр вел роющий образ жизниАнна Новиковская • Новости науки

14.11.2023Позднемеловой птицетазовый тесцелозавр вел роющий образ жизниАнна Новиковская • Новости науки -

05.03.2020Основная причина мел-палеогенового вымирания — падение астероида, а не формирование Деканских трапповКирилл Власов • Новости науки

05.03.2020Основная причина мел-палеогенового вымирания — падение астероида, а не формирование Деканских трапповКирилл Власов • Новости науки

-

08.06.2018Жизнь вернулась в кратер Чиксулуб почти сразу после падения астероидаАлександр Марков • Новости науки

08.06.2018Жизнь вернулась в кратер Чиксулуб почти сразу после падения астероидаАлександр Марков • Новости науки

-

21.05.2018Гены хитиназ рассказали о расширении рациона млекопитающих после вымирания динозавровАлександр Марков • Новости науки

21.05.2018Гены хитиназ рассказали о расширении рациона млекопитающих после вымирания динозавровАлександр Марков • Новости науки

-

12.02.2018Почему аммониты вымерли, а наутилусы — нет?Александр Мироненко • Задачи

12.02.2018Почему аммониты вымерли, а наутилусы — нет?Александр Мироненко • Задачи

-

13.11.2017Филогенетическая реконструкция подтвердила, что млекопитающие стали дневными только после вымирания динозавровАлександр Марков • Новости науки

13.11.2017Филогенетическая реконструкция подтвердила, что млекопитающие стали дневными только после вымирания динозавровАлександр Марков • Новости науки

-

29.02.2016Гибель динозавров: метеориты, вулканы, зубы конкурентовЮрий Угольников • Библиотека • «Троицкий вариант» №3(197), 2016

29.02.2016Гибель динозавров: метеориты, вулканы, зубы конкурентовЮрий Угольников • Библиотека • «Троицкий вариант» №3(197), 2016

-

05.10.2015Радиоизотопные датировки подтвердили связь между падением Чиксулубского метеорита и усилением траппового вулканизмаАлександр Марков • Новости науки

05.10.2015Радиоизотопные датировки подтвердили связь между падением Чиксулубского метеорита и усилением траппового вулканизмаАлександр Марков • Новости науки

-

23.03.2012Экспансия растительноядных млекопитающих началась задолго до вымирания динозавровАлександр Марков • Новости науки

23.03.2012Экспансия растительноядных млекопитающих началась задолго до вымирания динозавровАлександр Марков • Новости науки

-

10.02.2011Аламозавры могли пережить массовое вымираниеИлья Щеглов • Новости науки

10.02.2011Аламозавры могли пережить массовое вымираниеИлья Щеглов • Новости науки

Последние новости

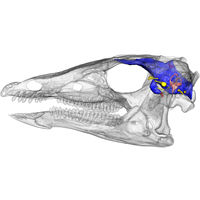

Рис. 1. Раннепалеоценовый (~63 млн лет назад) лес в Вайоминге (США). На стволе секвойи вниз головой сидит Ptilodus, представитель многобугорчатых, по образу жизни напоминавший белку. На него оскалился всеядный Chriacus из группы кондиляртр. Выше на ветке — сумчатый Peradectes, похожий на опоссума. Изображение с сайта palaeos.com