Динозавры переходили к активному полету минимум трижды

Авторитетная международная группа палеонтологов произвела тщательную (в том числе количественную) обработку огромного массива данных о древнейших птицах и их родственниках — хищных динозаврах. Дело это необходимое: палеонтология сейчас развивается стремительно, каждый год появляются новые данные, которые надо интегрировать в целое, корректируя имеющиеся гипотезы или предлагая новые. Авторы попытались определить физический порог, после которого животное становится способным к активному полету, и показали, что хищные динозавры пересекали этот порог минимум трижды, в разных (хотя и довольно близких) эволюционных ветвях, лишь одна из которых дала настоящих птиц.

Ученые занимаются проблемой происхождения птиц вот уже около 160 лет — с шестидесятых годов XIX века. Это один из самых популярных «сюжетов» во всей эволюционной биологии. Интерес к нему вполне понятен. Во-первых, птицы — яркие и разнообразные существа, с которыми знаком каждый. Во-вторых, тут перед нами классический случай возникновения новой крупной группы животных с принципиально новым образом жизни, к тому же неплохо палеонтологически документированный. Всем известный археоптерикс (рис. 1) был описан Ричардом Оуэном (Richard Owen) в 1863 году, и с тех пор материал все прибавляется и прибавляется.

Проблема происхождения птиц имеет два аспекта: филогенетический и экологический, или правильнее сказать — этологический. Здесь имеется в виду этология не в привычном нам значении, относящемся к одной из ветвей науки о поведении животных, а в том, в каком использовал этот термин великий бельгийский палеонтолог Луи Долло (Luis Dollo). Долло называл этологией (от слова этос — обычай, поведение, стиль жизни) исследование «образа жизни в широком смысле этого слова» — именно так передал его мысль другой замечательный палеонтолог, наш Петр Петрович Сушкин (П. П. Сушкин, 1922. Эволюция наземных позвоночных и роль геологических изменений климата). Характерно, что сам Сушкин, поясняя разницу между филогенетическим и этологическим подходами, взял в пример как раз происхождение птиц. Филогенетика отвечает на вопрос «от какой именно группы рептилий птицы произошли?», а этология Долло — на не менее интересный вопрос «как возник полет?».

Две теории

Сразу же, как стало ясно, что птицы произошли от рептилий (а ясно это стало буквально в самый момент рождения эволюционной биологии), приобрела популярность идея, что их предки вели древесный образ жизни. Одним из первых эту точку зрения высказал американский палеонтолог Отниэл Марш (Othniel Charles Marsh; O. Marsh, 1883. Birds wih teeth). Он считал, что рептильные предки птиц («reptilian birds» — «рептильные птицы», как он выражался) были небольшими древесными существами, которые умели планировать, примерно как современные белки-летяги, летучие драконы и веслоногие лягушки. При перепрыгивании с ветки на ветку и с дерева на дерево даже зачаточные перья повышали планирующую способность, давая своему обладателю заметное преимущество. Таким образом, для «запуска» эволюции в сторону полета совершенный перьевой покров не требовался; никакой проблемы «нередуцируемой сложности» здесь не возникает. Достаточно было создать для начала хоть какие-то перья, а потом постепенно усложнять их.

Почти одновременно с Маршем другой американский палеонтолог, Самуэль Уиллистон (Samuel Wendell Williston), предложил альтернативную версию происхождения птиц — наземную. Вот что у него говорится на эту тему: «Нетрудно понять, как передние лапы динозавров могли измениться до состояния крыльев. В триасе, откуда у нас мало ископаемых находок, на протяжении долгого времени могло происходить постепенное удлинение пальцев и увеличение чешуй — и то и другое помогало животному в беге. Превратиться в перья таким чешуям было уже легко. Вероятно, поначалу крылья использовались для бега, потом для прыжков и спуска с высоты, и наконец, для парящего полета» (S. W. Williston, 1879. Are birds derived from dinosaurs?).

Уверенности Уиллистона в том, что превратиться в перья было для чешуй «очень легко», можно позавидовать. К тому же, как видим, Уиллистон все-таки допускал, что между использованием крыльев для бега и полетом был промежуточный этап в виде «прыжков и спуска с высоты». Да и высказался он об этом совсем кратко, мимоходом.

Гораздо более обстоятельно наземную гипотезу происхождения птиц разработал в начале XX века венгерский палеонтолог Франц Нопча (Franz Nopcsa), человек очень яркой биографии, один из героев недавно вышедшей книги Антона Нелихова «Палеонтологи и их питомцы» (F. Nopcsa, 1907. Ideas on the origin of flight). Сравнив птиц с другими летающими позвоночными, Нопча обратил внимание на то, что ни птерозавры, ни летучие мыши не проявляют ни малейших признаков адаптации к бегу. Третья группа летающих позвоночных — птицы — образует с ними резкий контраст. Если птерозавры и летучие мыши наверняка произошли от четвероногих древесных животных, то о птицах этого сказать нельзя. По способу передвижения они гораздо ближе к наземным двуногим динозаврам. Вероятнее всего, предок птиц тоже был наземным и двуногим. И Нопча предположил, что птицы произошли от бегающих динозавров, которые научились прямо в ходе бега взлетать в воздух, используя для этого освободившиеся оперенные передние конечности.

Вывод Нопчи был слишком смелым, чтобы стать общепринятым. В то же время игнорировать большое сходство в скелете птиц и бегающих динозавров, особенно в задних конечностях, было невозможно. В результате самой популярной стала так называемая комбинированная теория: птицы полетели с деревьев, но еще до этого они прошли эволюционную стадию наземных бипедальных бегающих животных.

Развернутую версию этой теории предложил видный американский эволюционный морфолог Уолтер Бок (Walter Bock). В 1965 году он опубликовал актуальную до сих пор статью «Роль адаптивных механизмов в происхождении высших уровней организации», в которой на примере птиц рассматривал общий сценарий возникновения новой крупной группы живых организмов (W. Bock, 1965. The role of adaptive mechanisms in the origin of higher levels of organization).

Бок считал, что крупные макроэволюционные изменения складываются из последовательности небольших шагов, на каждом из которых организм полностью адаптирован к своей текущей экологической нише. В этом смысле переходных эволюционных стадий не существует: любая из них самодостаточна. В истории происхождения птиц Бок выделяет шесть предполагаемых стадий: бипедальный бег по земле — лазанье по деревьям — прыжки с дерева на дерево — парашютирование — планирование — активный полет. Каждая стадия сопровождается специализацией в собственном направлении, которое вовсе не обязано совпадать с предыдущим и последующим, так что результирующая макроэволюционная траектория получается весьма ломаной — не как подъем по лестнице, а как путь муравья в лабиринте (это сравнение недавно использовал Эдвард Уилсон в своей замечательной книге об эволюции социального поведения).

Так или иначе, в первые две трети XX века проблема происхождения птиц, в общем, не вызывала бурных дискуссий. Но в 1970-х годах появились работы еще одного североамериканского палеонтолога — Джона Острома (John Harold Ostrom), которые произвели в этой области настоящую революцию.

Динозавровая революция

Остром во всех деталях изучил скелеты, с одной стороны, археоптерикса, а с другой — хищных динозавров, особенно некрупных и «длинноруких» (с нередуцированными передними лапами). Он показал, что сходство между ними гораздо сильнее, чем раньше думали. Поразительно похоже устроены череп, позвоночник, плечевой и тазовый пояса, кисть, стопа, и наконец — весь в целом скелет передней конечности. Последняя буквально идентична передней лапе некоторых хищных динозавров, но притом совершенно не похожа на переднюю лапу додинозавровых рептилий — текодонтов (J. H. Ostrom, 1976. Archaeopteryx and the origin of birds). «Анатомия археоптерикса — это почти целиком анатомия динозавра, а не текодонта, не крокодила и не птицы», — писал Остром (J. H. Ostrom, 1973. The ancestry of birds).

Остром справедливо заключил, во-первых, что такое сходство не может быть случайным, и во-вторых, что основа двигательного аппарата динозавров и археоптерикса не могла сформироваться в древесных условиях. Археоптерикс, как и большинство динозавров, полностью бипедален. Их общие предки наверняка были двуногими животными, хорошо бегавшими по земле.

Вот с этой надежной позиции Остром и повел атаку на древесную теорию. Прежде всего он обращает внимание на то, что у археоптерикса нет ни одного скелетного признака, который можно было бы однозначно истолковать как адаптацию к древесному образу жизни. Признавая, что сценарий Бока не является невозможным, Остром тем не менее предложил свой — альтернативный (J. H. Ostrom, 1979. Bird flight: how did it begin?).

Что, если допустить, что археоптерикс вовсе не был древесным, а был наземным бегающим хищником, охотившимся на мелкую добычу — в точности как многие динозавры, на которых он так похож по скелетным признакам? Поскольку у археоптерикса с перьями все отлично, отсюда автоматически следует, что перо появилось совершенно независимо от полета. Остром считал, что сначала перьевой покров служил для теплоизоляции. Только потом некоторые перья удлинились и приобрели дополнительную аэродинамическую функцию.

Это выглядит более-менее правдоподобно, но вызывает совершенно неизбежный вопрос: зачем, собственно, перьям было удлиняться и приобретать облик маховых перьев птиц, если животное было наземным? Понимая эту проблему, Остром предположил, что передняя лапа с увеличенными перьями помогала ловить крупных летающих насекомых, работая чем-то вроде большого сачка. Две лапы действовали как пара встречных сачков; при этом чем больше была их площадь, тем больше насекомых удавалось поймать. Именно это привело к образованию крыла, и только потом оно стало служить еще и для движения (рис. 2).

Рис. 2. Бегающая теория происхождения птиц — версия Джона Острома. Изображены две последовательные гипотетические стадии. Длина масштабных отрезков — 5 см. Тут надо еще раз отметить, что Джон Остром не отвергал категорически комбинированную теорию Уолтера Бока: он считал (и писал в статьях), что версия Бока имеет право на существование, но предлагал ей альтернативу. Иллюстрация из статьи J. H. Ostrom, 1979. Bird flight: how did it begin?

Надо сразу сказать, что именно эта часть построений Острома вызвала больше всего критики. При схлопывании первичных крыльев между ними неизбежно повышалось бы давление воздуха, стремящееся выбросить любой попавший туда мелкий предмет. Никакие известные животные добычу так не ловят. Если уж принимать бегающую теорию, гораздо разумнее предположить, что зачатки крыльев давали чисто локомоторные преимущества — например, служили стабилизаторами при быстром беге. Физически это вполне правдоподобно, и примерно так использует крылья современный африканский страус.

Противостояние теорий

Конкуренция между древесной («from the trees down») и бегающей («from the ground up») теориями происхождения полета птиц продолжается. Сейчас она усложнена множеством недавних палеонтологических открытий, которые наверняка знакомы всем мало-мальски интересующимся (в современной популяризации палеонтологии трудно найти более ходовую тему, чем пернатые динозавры), но тем не менее пару слов о них тут сказать необходимо.

На протяжении 120 лет ключевым звеном в разработке всех гипотез происхождения птиц оставалось одно и то же существо — археоптерикс. Его регулярно переизучали, сравнивали с динозаврами, крокодилами и прочими «гадами», но других источников информации о происхождении птиц у палеонтологов почти не было.

В конце XX века положение резко изменилось. Прежде всего, в 1981 году была открыта совершенно новая группа мезозойских птиц, которая получила название Enantiornithes (C. A. Walker, 1981. New subclass of birds from the Cretaceous of South America). Внешне они похожи на обычных птиц, но отличаются от них деталями строения скелета. Например, сочленение между двумя главными костями плечевого пояса — лопаткой и коракоидом — у энанциорнисов образовано выступом на коракоиде и выемкой на лопатке, а у обычных птиц — наоборот. Пяточный сустав у обычных птиц проходит внутри предплюсны (между разными рядами ее костей), а у энанциорнисов — между предплюсной и плюсной. Таких отличий найдено довольно много, и в сумме они позволяют весьма убедительно обосновать идею, что «птичий» тип устройства скелета сложился у энанциорнисов и у обычных птиц независимо (см. Е. Н. Курочкин, 2006. Базальная диверсификация пернатых). Недаром открывший энанциорнисов британский палеонтолог Сирил Александр Уокер (Cyril Alexander Walker) выделил их сразу в новый подкласс — это очень смелая заявка. Само название «энанциорнисы» буквально означает «противоптицы». Энанциорнисы хорошо летали, они были большой и разнообразной группой, но в конце мезозоя они вымерли вместе с динозаврами.

В 1996 году были открыты первые динозавры, несомненно имевшие перья (Q. Ji, S. A. Ji, 1996. On the discovery of the earliest fossil bird in China (Sinosauropteryx gen. nov.) and the origin of birds; см. также: Е. Н. Курочкин, 1998. Новые динозавры из Китая и происхождение птиц). Джон Остром говорил, что, когда он увидел фотографии остатков этих динозавров, у него «буквально подогнулись колени»: действительно, для его гипотезы, что перо возникло независимо от полета, более наглядное подтверждение трудно было вообразить. Наличие перьев у хищных динозавров предполагалось и раньше, но теперь это стало установленным фактом. Сейчас известны уже десятки родов пернатых динозавров, причем они очень разные: от 6–7-метровых гигантов до существ размером с галку. Эти открытия дали очень много интересной информации, но попутно, как всегда бывает, породили новые вопросы.

Проблема бегающей теории в том, что многие доводы, использованные в ее поддержку, можно при желании развернуть в другую сторону. Например, у авимима, одного из первых детально описанных близких к птицам динозавров, который наверняка был оперенным (рис. 3), передние конечности (они же крылья) имеют длину всего в 60% от длины задних (С. М. Курзанов, 1987. Авимимиды и проблема происхождения птиц). Для полета такие крылья не годятся. А у многих других пернатых динозавров они еще короче. Специализация к двуногому бегу у рептилий отчетливо сопровождается смещением центра тяжести в сторону тазового пояса, в то время как для полета он должен находиться в области плечевого. Крылья наземных оперенных динозавров, скорее всего, действительно служили стабилизаторами при быстром беге. Но стабилизаторы по своей природе как раз должны находиться далеко от центра тяжести. В итоге, по словам нашего известного палеонтолога Александра Сергеевича Раутиана, «каждый шаг в сторону специализации к бегу удаляет от полета».

Рис. 3. Авимим, динозавр из семейства овирапторид, имевший рост около 70 см. Этот рисунок взят из книги С. М. Курзанова, опубликованной в 1987 году, за девять лет до того, как пернатые динозавры были достоверно обнаружены. Реконструируя овирапторид пернатыми, Курзанов оказался совершенно прав. Но одновременно не вызывает сомнений, что авимим — чисто бегающая, а не летающая форма. Говорит ли этот факт за бегающую теорию происхождения полёта или против нее? Рисунок из книги С. М. Курзанов, 1987. Авимимиды и проблема происхождения птиц

Еще один талантливый палеонтолог, Сергей Михайлович Курзанов, который описал авимима и был сторонником бегающей теории, тем не менее честно признавал, что эта теория гораздо труднее воспринимается с точки зрения здравого смысла. Это действительно так. Очевидно, что условия полета сверху вниз (с возвышенного насеста) или снизу вверх (с ровной земли) принципиально различны: в первом случае животное использует гравитационное поле как источник энергии, а во втором оно должно приложить значительное усилие, чтобы это поле преодолеть. Находясь в условиях земной гравитации, проще простого упасть вниз, но еще никому не удалось упасть вверх. Конечно, насестами, позволяющими запустить планирование, могли бы служить не только деревья, но и скалы или нависающие берега, но деревьев на Земле все-таки больше.

Для Острома было важно отсутствие у археоптерикса явных древесных адаптаций и отсутствие в палеонтологической летописи динозавров, приспособленных к планированию. Первое остается верным, а вот второе, видимо, уже нет. В самом начале XXI века был открыт микрораптор, небольшой динозавр, у которого не только передние, но и задние конечности несли перья, вполне позволяющие называть их крыльями (см. Е. Н. Курочкин, 2004. Четырехкрылый динозавр и происхождение птиц). В 1915 году сторонник древесной теории орнитолог Уильям Биб (William Beebe) предсказывал, что в эволюции предков птиц должна найтись четырехкрылая планирующая стадия. Микрораптор «выглядит так, как будто он буквально сошел со страниц статьи Биба» (R. O. Prum, 2003. Dinosaurs take to the air).

Что же касается археоптерикса, то убедительную реконструкцию способа его передвижения по деревьям недавно предложил Андрей Валерьевич Зиновьев, крупный морфолог, специалист по двигательной системе птиц, который внимательно изучил остатки археоптериксов, хранящиеся в музеях Германии (А. В. Зиновьев, 2017. Опыт морфо-экологической реконструкции локомоторного аппарата ископаемых птиц). По Зиновьеву, археоптерикс карабкался по стволам деревьев с ногами, подведенными под тело (как при ходьбе по земле), фиксируясь когтями передних конечностей и вовсе не опираясь на хвост (рис. 4). Примерно так лазают по деревьям люди — например, сборщики плодов финиковых пальм. А по достаточно толстым ветвям археоптерикс мог просто бегать, как это делают, например, современные дятлы.

Рис. 4. Археоптерикс по Зиновьеву. Слева — реконструкция орнитолога Ларри Мартина (Larry Martin), которую Зиновьев считает неверной. Тщательное исследование показывает, что археоптерикс не мог растопыривать в стороны задние ноги, прижимаясь брюхом к стволу: этого не допускал угол наклона передней тазовой кости (лобковой). Справа — реконструкция самого Зиновьева показывает, что древесный образ жизни вполне совместим с классической бипедальной локомоцией. Рисунки из статьи А. В. Зиновьев, 2017. Опыт морфо-экологической реконструкции локомоторного аппарата ископаемых птиц

Поразительная особенность птиц — их двойная локомоторная система: передние конечности специализированы к полету, в то время как пояс задних конечностей независимо от этого и столь же глубоко специализирован к бегу. Такое сочетание уникально, и оно предполагает непростой эволюционный путь — либо сильно уклоняющийся от всех других, либо на редкость многоступенчатый, либо и то, и то сразу. С этим невозможно поспорить, но само по себе это может одинаково послужить доводом как в пользу бегающей теории, так и в пользу комбинированной. В любом случае пока что все аргументы за ту и за другую — косвенные. Проблема не в отсутствии переходных форм — их даже слишком много, — а в том, что даже если бы самый что ни на есть реальный генетический предок всех птиц попался палеонтологам, его было бы невозможно выделить среди множества других «рептильных птиц», демонстрирующих бурную эволюцию.

Нельзя забывать и о том, что подавляющее большинство оперенных динозавров, находки которых так прославили современную палеонтологию, жило в меловом периоде. Они были современниками птиц и уже поэтому не могли быть их предками. Это — одна из причин, почему решение проблемы происхождения полета не стоило бы ставить в слишком прямую зависимость от картины филогенетических отношений между ископаемыми животными, тем более что эта картина до сих пор подернута рябью.

Филогенетическая чаща

Версия, принятая на сегодняшний день большинством палеонтологов, состоит в том, что птицы произошли от хищных динозавров группы Maniraptora. Именно в эту группу входит большинство пернатых динозавров. Проблема в том, что птицы рано разделились на несколько эволюционных стволов, взаимоотношения между которыми неясны. Скажем, на некоторых филогенетических деревьях посреди птиц встраиваются нелетающие существа вполне динозаврового облика (см., например: T. Maryanska et al., 2002. Avialan status for Oviraptorosauria). Крайняя точка зрения, принадлежащая ныне покойному Евгению Николаевичу Курочкину, состоит в том, что археоптерикс и энанциорнисы действительно произошли от манирапторных динозавров, а вот веерохвостые птицы потомками динозавров вообще не являются: их эволюционная линия независимо тянется от додинозавровых рептилий, то есть от текодонтов.

В любом случае представляется бесспорным, что приобретение «птичьих» признаков шло параллельно во множестве эволюционных линий динозавров (а если прав Курочкин, то и не только динозавров). Этот процесс параллельного приобретения «птичьих» признаков предложено называть орнитизацией динозавров (С. М. Курзанов, 1987. Авимимиды и проблема происхождения птиц), по аналогии с происходившей в истории Земли несколько раньше маммализацией зверообразных (Л. П. Татаринов, 1976. Морфологическая эволюция териодонтов и общие вопросы филогенетики). Есть и другие примеры подобных «-заций»: ангиоспермизация голосеменных растений (В. А. Красилов, 1989. Происхождение и ранняя эволюция цветковых растений), артроподизация древних линяющих животных (А. Г. Пономаренко, 2004. Артроподизация и ее экологические последствия). Вполне может быть, что именно так и выглядит универсальный сценарий происхождения крупных групп организмов — по крайней мере, в пределах эукариот.

Как сказал известный исследователь динозавров Ринчен Барсболд, «птицеподобие в эволюции поздних хищных динозавров... было неравномерным, но почти всеобщим». Большинство хищных динозавров было затронуто процессом орнитизации, хотя и не все они в итоге взлетели.

Терминологическое отступление

Принимая во внимание весь этот контекст, взглянем на новую обстоятельную статью о проблеме происхождения полета, вышедшую в октябре 2020 года и подписанную группой ученых из США, Китая, Канады и Аргентины. Среди них известные палеонтологи Марк Норелл (Mark Norell) и Стив Брусатти (Stephen Louis Brusatte), книга которого недавно вышла на русском языке (она называется «Время динозавров»). Тут можно быть уверенными, что мы имеем дело с современным «мэйнстримом» в данной области науки.

Прежде всего, однако, нам необходимо договориться о терминах. В современной систематике живых организмов, в том числе и ископаемых, господствует кладистика — направление, основанное немецким биологом Вилли Хеннигом (Willi Hennig), в котором система строится только и исключительно на родстве (доказанном или предполагаемом). Анатомические сходства и различия, образ жизни, эволюционный успех и все прочие показатели никакого самостоятельного значения для такой системы не имеют (см. В. А. Тряпицын, 2008. Краткий очерк теории филогенетической систематики Вилли Хеннига). Единственный эволюционный процесс, который кладистика признает значимым — это разделение ветвей (дивергенция), причем постулируется, что делиться они могут только надвое. Иные критерии, кроме порядка ветвлений эволюционного древа, кладистическая система не учитывает. Группы, возникшие в результате одного ветвления, называются сестринскими, и им всегда придается равный систематический ранг. И, что для нас очень важно, любая такая группа должна включать всех без исключения потомков своего последнего общего предка, независимо от того, насколько сильно они изменились по сравнению с ним.

Например, человек с точки зрения кладистики — не потомок человекообразных обезьян, а просто человекообразная обезьяна, поскольку он, несомненно, входит в эту эволюционную ветвь. Точно так же птицы, коль скоро они произошли от манирапторных динозавров, считаются просто манирапторными динозаврами, а наземные позвоночные, происходящие от костных рыб — просто одной из групп костных рыб. В статьях и книгах, написанных сторонниками кладистики, часто встречаются обороты вроде «костные рыбы, в том числе человек, мышь, цыпленок и лягушка» (S. Mazan et al., 2000. Otx1 gene controlled morphogenesis of the horizontal semicircular canal and the origin of the gnathostome characteristics) или «самый маленький динозавр — это колибри-пчелка, которая живет только на Кубе» (M. Norell et al., 2000. Discovering dinosaurs: evolution, extinction, and the lessons of prehistory). В кладистике принципиально невозможно, чтобы от некоторой уже существующей группы произошла новая группа того же ранга, например от отряда — новый отряд или от класса — новый класс. Как бы сильно организм ни изменился, он все равно навеки останется в пределах своей эволюционной ветви, а значит, и в пределах охватывающего эту ветвь таксона. Любая сколь угодно масштабная эволюция с точки зрения кладистики приводит только к дроблению таксонов, ранги которых с каждым ветвлением эволюционного древа понижаются.

Это теоретическое отступление понадобилось вот зачем. С кладистической точки зрения птицы — одна из групп динозавров, поэтому считается терминологически неправильным говорить о динозаврах, не включая в это понятие птиц. Для обозначения динозавров, не являющихся птицами, введен специальный термин «нептичьи динозавры» (nonavian dinosaurs). В этом случае, например, поставленная Уолтером Боком проблема происхождения новых крупных таксонов становится совершенно бессмысленной, поскольку никаким новым таксоном, сравнимым по рангу с динозаврами, птицы не являются.

В данной статье термины «динозавр» и «птица» будут исключительно для удобства использоваться в традиционном значении: первое — для обозначения явно нелетающего существа, второе — для обозначения явно летающего. Пограничные случаи, которые нам в первую очередь как раз и интересны, будут оговариваться особо.

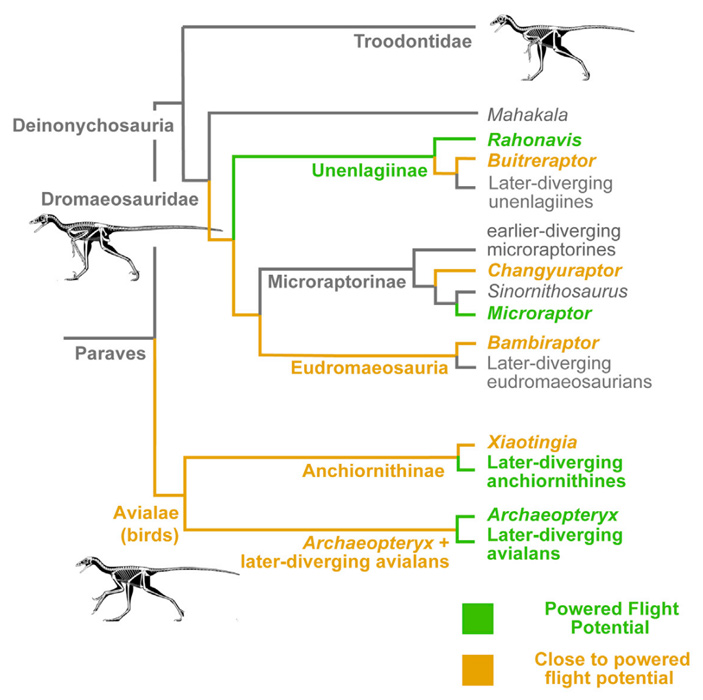

Полет: много званых

Итак, для начала посмотрим на эволюционное древо, составленное Брусатти, Нореллом и их коллегами (рис. 5). На этом древе присутствуют не все динозавры, не все ящеротазовые динозавры (тут надо учитывать небольшой парадокс: птицы произошли от ящеротазовых динозавров, а не от птицетазовых) и даже не все манирапторы; такое ограничение понятно, ибо нельзя объять необъятное. Перед нами древо относительно небольшой группы, которая находится внутри Maniraptora и называется Paraves. Это — птицы с их ближайшими нелетающими родственниками. В частности, именно в группе Paraves сильнее всего проявилась общая для многих хищных динозавров тенденция к постепенному уменьшению средних размеров тела, ставшая важной предпосылкой к полету (M. J. Benton, 2014. How birds became birds). По словам палеонтолога Даррена Нэйша (Darren Naish), все нелетающие Paraves в общем похожи на короткокрылые версии археоптерикса.

Рис. 5. Эволюционное древо Paraves. Длина масштабных отрезков около скелетных реконструкций — 10 см. Остальные пояснения в тексте. Иллюстрация из обсуждаемой статьи в Current Biology

С систематической точки зрения в группу Paraves входят семейства троодонтид и дромеозаврид, но не входят овирапториды, к которым относится упомянутый выше авимим и которые тоже очень похожи на птиц как минимум по ряду особенностей скелета. Дромеозавриды — очень разнообразное семейство. К ним относятся и знаменитые грозные хищники дейноних и велоцираптор, и гигантский для этой группы шестиметровый ютараптор, и совсем небольшой четырехкрылый микрораптор — он здесь тоже уже упоминался, и нам стоит обратить на него особое внимание. Троодонтиды чуть менее разнообразны, зато еще более птицеподобны.

Продолжая рассматривать древо, мы видим, что группа Paraves делится на две эволюционные ветви. Первая ветвь, состоящая из дромеозаврид и троодонтид, называется Deinonychosauria. Вторая ветвь — «птичья» — называется Avialae. В кладистической системе, о которой мы сейчас говорим, все птицы относятся к авиалам, но отсюда отнюдь не следует, что все авиалы — птицы.

Сама гипотеза о существовании ствола Maniraptora, который делится на ветви Deinonychosauria и Avialae, довольно старая: Жак Готье (Jacques Armand Gauthier) высказал ее еще в 1986 году, когда и появились все эти таксономические понятия. Норелл, Брусатти и их коллеги фактически просто подтвердили гипотезу Готье, аккуратно интегрировав в нее новые палеонтологические данные, которых, понятно, за 34 года накопилось очень много. Альтернативная версия, согласно которой троодонтиды ближе к птицам, чем дромеозавры, тоже рассматривалась, но после кладистического анализа была сочтена маловероятной. Итак, получается, что Avialae, то есть «птицы в широком смысле» — самостоятельный эволюционный ствол.

Кто, собственно, к этим «птицам в широком смысле» относится? Вновь посмотрим на древо. В первую очередь мы видим там две крупные ветви: энанциорнисы и настоящие птицы (Euornithes). Последние — единственные авиалы, дожившие до современности. Рядом с их развилкой от древа птиц отходит еще несколько небольших ветвей, в том числе необычный, но достаточно хорошо изученный конфуциусорнис, которого Курочкин считал еще одним эволюционным стволом того же ранга, что энанциорнисы и настоящие птицы. Чуть подальше находится ветвь археоптериксов, легендарных переходных форм, известных с XIX века. На самом деле нынешний несравненно более полный материал делает проблемой не поиск переходных форм — они там сплошь, — а совсем наоборот, выделение тех, которые переходными уже (или еще) не являются. Наконец, от самого основания древа авиал отходит ветвь анхиорнисов, очень интересных небольших оперенных существ, которые выглядят чуть более далекими от современных птиц, чем археоптериксы, и жили на несколько миллионов лет раньше них (см. статью об анхиорнисах: Предки птиц, возможно, были четырехкрылыми, «Элементы», 15.10.2009).

Кто же из этих животных потенциально мог бы освоить полет? Самый простой ответ: да все. Главным эволюционным «изобретением», которое дало птицам возможность полететь, является контурное перо — сложная конструкция из стержня и бородок с крючочками, смыкающихся в сплошную плоскость. У Paraves с контурными перьями не было никаких проблем. Более того, существует более крупная группа, объединяющая всех Paraves с их родственниками, тоже имевшими контурные перья. Эта группа даже название получила в честь контурного пера: Pennaraptora (penna — по-латыни перо, в том числе писчее). В группу Pennaraptora вместе с паравесами входят и овирапториды (но не входят более примитивные манирапторы, такие, например, как теризинозавры). Это означает, что перьевая «оснастка» потенциально позволяла полететь даже авимиму. Мешали другие показатели, в первую очередь пропорции тела и характеристики мускулатуры.

Полет: мало избранных

Переходя непосредственно к полету, надо прежде всего обратить внимание на две особенности обсуждаемой работы. Во-первых, на древе, построенном ее авторами, птицы строго монофилетичны: гипотезы о том, что разные группы птиц независимо произошли от нелетающих динозавров (не говоря уж о текодонтах), здесь не поддерживаются. Пару десятков лет назад даже в работах убежденных сторонников кладистики публиковались эволюционные деревья, на которых между разными эволюционными стволами птиц вклинивались заведомо нелетающие наземные динозавры (например: K. Padian, L. Chiappe, 1998. The origin and early evolution of birds), и следует признать, что концепция орнитизации динозавров со своей стороны делала такой сценарий правдоподобным. Но сейчас он непопулярен.

Во-вторых, Норелл, Брусатти и их коллеги придерживаются «бегающей» теории происхождения полета. Другие версии они не только не обсуждают, но даже и не упоминают, очевидно, считая этот вопрос давно и окончательно решенным. Тут уместно вспомнить, что в 1986 году в Калифорнии вышел замечательный сборник, озаглавленный «Происхождение птиц и эволюция полета», в котором рядом были помещены статья Уолтера Бока «Древесное происхождение полета птиц» и статья Джона Острома «Бегающее происхождение полета птиц». Сейчас в этой области плюрализма гораздо меньше.

Теперь — собственно, о новых фактах, добытых в нынешнем исследовании. Для оценки способности к полету были выделены два параметра: удельная нагрузка на крыло и подъемная сила. Их примерные величины вычислялись, естественно, исходя из морфологических данных, которых сейчас доступно много. Сочетание этих показателей, физически позволяющее перейти к активному полету, авторы называют порогом активного полета (powered flight threshold).

Когда наши авторы наложили сумму результатов расчетов на филогенетическое древо (рис. 6), у них получилось, что представители группы Paraves пересекали порог активного полета минимум трижды, а скорее всего — четырежды. К первой из ветвей, перешедших этот порог, относится уже знакомый нам микрораптор. Ко второй — рахонавис (Rahonavis), во многом похожий на микрораптора, но относящийся к другой подгруппе дромеозавров (впрочем, окончательно его филогенетическое положение не установлено). И к третьей — собственно птицы, с которыми, однако, в свою очередь дело обстоит не так-то просто.

Рис. 6. Эволюционное древо Paraves, на котором выделены группы, обладающие потенциалом к активному полету (зеленый цвет), и группы, приблизившиеся к этому порогу, однако, по-видимому, не перешедшие его (оранжево-коричневый цвет). Иллюстрация из обсуждаемой статьи в Current Biology

Мы уже знаем, что на древе, построенном авторами обсуждаемой статьи, группа Avialae распадается на две ветви. К одной из них относятся анхиорнисы — существа, в целом похожие на археоптерикса, но чуть более древние и примитивные. Ко второй относятся все остальные птицы, включая и археоптерикса, и конфуциорнисов, и энантиорнисов, и эуорнисов (как мы знаем, до современности дожили только последние). Так вот, по данным наших авторов, анхиорнисы порог активного полета пересекли, но... не все. Как минимум один из них, а именно сяотингия (Xiaotingia), остался за порогом активного полета, хоть и близко к нему. Это должно означать, что и общий предок анхиорнисов и всех остальных птиц — то есть общий предок Avialae — порога активного полета еще не перешел. Анхиорнисы совершили этот переход независимо от остальных Avialae. Вот она — орнитизация. Даже кладистическая методология, последовательно стремящаяся к игнорированию любых эволюционных процессов, кроме дивергенций, все-таки привела к тому, что факт параллельной орнитизации пришлось признать (хотя авторы и не используют этого термина).

Следует заметить, что сяотингия до такой степени похожа на археоптерикса, что поначалу ее и сочли всего лишь китайским представителем семейства археоптериксов (X. Xu et al., 2011. An Archaeopteryx-like theropod from China and the origin of Avialae). С этой точки зрения важно не столько то, что в обсуждаемой статье сяотингия и археоптерикс отнесены к разным ветвям авиал — они все равно занимают и там, и там положение, очень близкое к общему корню, — сколько то, что они оказались по разные стороны порога активного полета. Археоптерикс, по данным наших авторов, пересек этот порог, а очень похожая на него сяотингия еще нет. Этот факт наглядно показывает, что орнитизация происходила чрезвычайно постепенно.

Порог активного полета — это типичная града, эволюционный уровень, который может достигаться независимо разными эволюционными ветвями (как правило, более-менее родственными). Последовательность град в происхождении млекопитающих была прекрасно показана Леонидом Петровичем Татариновым в его классических исследованиях (см. Л. П. Татаринов, 1975. Происхождение млекопитающих; см. также: А. О. Аверьянов, А. В. Лопатин, 2014. О филогенетическом положении однопроходных млекопитающих). Было бы просто удивительно, если бы эволюционный сценарий происхождения птиц не имел ничего общего со сценарием происхождения млекопитающих. Но, судя по всему, он выглядит как раз аналогично.

Как обычно и бывает в подобных случаях, динозавры приближались к порогу активного полета широким фронтом, экспериментируя в разных направлениях. Эта тенденция охватила не только группу Paraves. Авторы отмечают, что и у тех оперенных динозавров, которые в нее не входят (таковы, например, орнитомимиды и компсогнатиды), подъемная сила крыльев бывает не меньше, чем у современных нелетающих птиц, таких, как галапагосский баклан и попугай какапо. Кстати говоря, первые найденные пернатые динозавры — те самые, которые поразили Джона Острома — относились именно к компсогнатидам, а не к паравесам. Так что претендентов на активный полет, физически способных достичь его при небольшой «доработке», было очень много — гораздо больше, чем тех, кто сумел по-настоящему полететь. И, конечно, летающие и нелетающие динозавры длительное время — никак не меньше 80 миллионов лет — жили вместе, в составе единой фауны: выход той или иной группы на новый эволюционный уровень не отменяет успешности предыдущих уровней. Конец этого сосуществования наступил только в конце мелового периода, когда вымерли все динозавры и их потомки, кроме единственной ветви эуорнисов.

Источник: Rui Pei, Michael Pittman, Pablo Goloboff, Alexander Dececchi, Michael Habib, Thomas Kaye, Hans Larsson, Mark Norell, Stephen Brusatte, Xing Xu. Potential for powered flight neared by most close avialan relatives, but few crossed its thresholds // Current Biology. 2020. DOI: 10.1016/j.cub.2020.06.105.

Сергей Ястребов

-

«палеонтолог Франц Нопча (Franz Nopsca), человек очень яркой биографии, один из героев недавно вышедшей книги Антона Нелихова «Палеонтологи и их питомцы» (F. Nopcsa, 1907.»

Два разных написания фамилии - одно верное, другое ошибка. Надо бы исправить на оба верных.

-

Тут еще стоит вопрос того, какой вид полета предки птиц освоили первым: планер или маневровый. Первый требует большую площадь крыла и не особо требователен к частоте взмахов и некоторую инертность, чтоб кажжое дуновение не отправляло в пике. Второй требует небольшую относительную площадь крыла и частых и сильных относительно массы тела взмахов. Есть предположение, что планер освоить легче, а все мелкие птицы делают упор на маневренность. Думается предок должен быть в размерной нише голубей, вряд ли больше, но и не принципиально меньше.

-

Все древесные животные периодически летают сверху вниз и это очевидный большой плюс для древесной теории. И лучше быть полегче конечно чтобы такие полеты не кончались слишком плохо. Способности управлять полетом появляются и у существ вообще без крыльев, например змей или рабочих муравьев, оперенным очевидно тут все возможности изобрести планирование, а потом и активный полет.

Зато рыбы научились летать прыгая с разбега :)

(но у них сходная приспособленность для плавания) -

Планер мелким формам тоже освоить проще. Именно ввиду соотношения площади (сопротивление воздуха все равно примерно пропорционально площади поверхности) и объема (определяющего массу, а соответственно, силу тяжести, которую надо преодолеть). Для подъема в воздух необходимое отношения эффективного линейного размера крыла к эффективному линейному размеру тела в любом случае будет уменьшаться.

-

Тщательное исследование показывает, что археоптерикс не мог растопыривать в стороны задние ноги,С другой - Рис. 1 Археоптерикс с растопыренными лапами, на манер первых реконструкций микрораптера. Получается, реконструкция не безупречна?

-

Я и не сказал, что она безупречна. Я сказал, что она научно проверена, в смысле - более надежна, чем работы художников-любителей. (Например, цвет маховых перьев там не придуман, а обоснован работами по остаткам гранул меланина.) На Ваш вопрос - да, Зиновьев считает, что разведение бедер в стороны у археоптерикса было биомеханически невыгодным, и если он прав, то реконструкция в этом месте ошибочна. Однако ключевой момент утверждения Зиновьева - в том, что археоптерикс не мог прижиматься брюхом к стволу: Зиновьев утверждает, что Мартин неправильно оценил угол, под которым у него торчала лобковая кость. На эту тему данная реконструкция ничего не говорит.

-

-

а почему тогда не вымели, ээээ, "настоящие" птицы? более того, неоднократно встречал утверждения что м/пг границу среди них пересекло существенное число линий, как минимум три а может и много больше.

-

Смотрим комментарий господина под ником nal, птерозавры ведь тоже погибли в жестокий кризис выживают очень немногие.

встречал утверждения что м/пг границу среди них пересекло существенное число линий

ну тут абсолютно верно тут недавно была статья о попугаях маастрихта и насколько я понял г-на. Ястребова границу пережили как минимум ДВЕ клады только попугаев-

>"тут недавно была статья о попугаях маастрихта и насколько я понял г-на. Ястребова границу пережили как минимум ДВЕ клады только попугаев"

Извиняюсь - не подскажете, где "тут"? Не смог найти такой статьи.

В англовики же вот что (https://en.wikipedia.org/wiki/Parrot):

"The first uncontroversial parrot fossils date to tropical Eocene Europe around 50 mya"

"A single 15 mm fragment from a large lower bill... found in deposits from the Lance Creek Formation in Niobrara County, Wyoming, had been thought to be the oldest parrot fossil and is presumed to have originated from the Late Cretaceous period... However, other studies suggest that this fossil is not from a bird, but from a caenagnathid oviraptorosaur".

Судя по тому, что мне известно - все Neoaves (т.е. ПОЧТИ все современные птицы) происходят от одного-единственного предкового вида, пережившего астероид.-

простите моя ошибка я переплутал авторов

Сергей Коленов там статья и коментарии ПОД ней

https://elementy.ru/kartinka_dnya/1144/Neozhidannyy_Gerakl

ну а по вашим ссылкам я дошел то этого

http://www.sci-news.com/genetics/science-genomes-48-bird-species-avian-family-tree-02340.html

там попугаи молоды но пережили армагедон как минимум ТРИ групы

кроме большинства (неоптицы)

та "курогуси" и безкилевые

-

-

-

-

- Отсутствие родительской заботы о птенцах. Это были супервыводковые птицы, подобно современным сорным курам они не насиживали яйца, а закапывали их в землю, где проходили инкубацию от тепла гниющих растений или нагрева почвы солнцем. На этом роль родителей кончается. Птенцы вылуплялись уже с контурными перьями (возможно, даже готовые к полету), сами искали пропитание, укрытие от врагов.

- В отличии от современных птиц, которые в первые месяцы своей жизни стремительно растут и достигают размеров взрослых, энанциорнисы росли еще в течение нескольких лет (поздно достигали половозрелости?).

- Могу ошибаться, но помнится, обмен веществ у них был несовершенен. Не могли поддерживать строго постоянную температуру тела.

-

-

причина все таки астероид

и еще вулканическая зима. И размножение цветковых могло хоть как то но вдогонку и повлиять =) а на самом деле сколько палеоантологов столько и мнений =ЖЖЖ наверное-

Ну причина зимы как бы астероид, а вот цветковые вряд ли вторая половина мела это уже по сути доминация цветковых

-

мне тут интереснее другое - почему динозавры не вымери в *середине* мела, когда и началось это самое предполагаемое "по-сути доминирование". Понятно, что плотоядные динозавры ели травоядных, и им скорее всего пофигу кого именно ловить и есть. Но до-цветочные травояды - ведь они не должны были быть приспособленными для поедание цветковых растений. По аналогии, если сегодня поизойдет смена в обратную сторону и хвойно-птеридофитовые вдруг вытеснят цветковых (можно пофантазировать почему это гипотетически могло-бы случится, в данном случае не так важно), то наверняка произойдет существенное вымирание, т.к. хвойные большей частью совершенно для нынешних фаун несъедобные; большая часть сегодняшних травоядных быстренько вымрет, и это если и не приведет к массовому вымиранию - в палеонтологической летописи станет очень даже заметно. Тогда почему же подобная смена флоры в середине мела произошла для динозавров более-менее незамеченной [ок, может я и не прав, т.к. мало знаю, может в сеномане и было массовое вымирание именно травоядных динозавров, просветите если что]? возможно потому, что то что они ели, что-бы они не ели - на самом деле ниифига не вымерло? А значит, "доминирование" цветковых во второй половине мела еще не было "фактическим".

-

1. простите что так поздно

допустим возмождно и вымирание и смена произошла

например зауроподов заменили гадрозавриды-

Насколько я слышал, так считалось когда-то, но потом нашли кучу новых позднемеловых зауроподов в гондване. В лавразии действительно расплодились гадрозавры и цератопсы, и аргумент что их появление действительно связано с цветковыми кажется вполне убедительным. В то же время, навряд-ли гондвана была избавлена от нашествия цветковых, так что навряд ли все так просто.

-

-

-

-

-

-

Троюродные братья, сестры современных птиц :)

Посмотрите на Рис. 5, где там настоящие птицы (Аves) и энанциорнисовые птицы (Enantiornithes). Все вместе они пигостилиевые птицы (Pygostylia) (хвост устроен одинаково).-

Это я вообще к термину "птицы" прикапываюсь, который же по идее обозначает какой-то в целом уровень организации тела, а не отдельные признаки типа полета. Если энанциорнисовые даже не теплокровные...

Хотя, в викии написано

"Температура тела у птиц значительно выше днём, нежели ночью (наоборот у сов), а у самок выше, чем у самцов"

Теплокровность весьма размытое понятие.

Аргумент про ненасиживание яиц как причину вымирания мне понравился. Но с другой стороны были же другие ненасиживающие существа...-

Костя, в этом и загвоздка :) Вы прикапываетесь к термину "птицы" основываясь на том что вы знаете о птицах, а ведь в статье даже специальный подраздел объясняющий что в кладистике нет понятия "уровень организации" и "птицы" здесь исключительно для удобства отделения от группы динозавров "не птицы".

С точки зрения кладистики птицы будут "птицами" если вы рассматриваете только их и ближайших родственных (сестринских) динозавров, а если скажем, мы рассматриваем всех позвоночных, то птицы будут "рыбами", как и мы с вами. А если рассматривать всех многоклеточных то мы свами и птицами вероятно какие-то многощетинковые черви, в крайней случаи бесчерепные, типа ланцетника. Если же взять всех живых существ то мы все видимо археии, вероятно асгардархеи.

Так что в статье понятие "птицы" достаточно условно и приведено только для удобства повествования и не относится к уровням организации как таковым.-

Но ведь надо же иногда отличать человека от остальных бактерий. Может этот новый метод систематизации не способен быть единственным, поэтому все эти пережитки все время встревают чтобы что-то объяснить. Между прочим, проглядел статью в вики "птицы", там везде описание только современных, хотя в начале сказано о вымерших и о систематике.

-

Смотрите рис. 5 там есть точки раздвоения, если мы считаем птицами только тех что произошли от точки "Авес" то енанциорнисы НЕ птицы, а если от точки "Пигостилия" то вполне себе птицы.

Кладистика сер...-

Ниже Aves (латинское название наименование птиц), есть клада Euotnithes (где otnithes от латинизированного греческого наименования птиц ὄρνις), что переводится как настоящие птицы. На схеме не показано, но ветвь объединяющая энанциорнисов и авий называется Ornithothoraces - птицегрудовые. И самом названии энанциорнисы переводится как обратные птицы.

Играть с бытовой терминологией можно долго... А если вспомнить кого называть червём :)

-

-

-

-

-

А да если НАМ очень захочется то мы может считать птицами и этих

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B

но тогда нам придется записать в птицы например этих

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80 -

-

Первично нелетающая птица:)

Как авимим.

(Хотя как раз про овирапторов есть гипотеза, что они вторично нелетающие, не знаю, как к ней относиться.)-

А может летающая, в смысле планирующая, только отказавшаяся от этого как страусы. От полета до бега перейти легче легкого, а вот в обратную сторону тяжелее тяжелого.

-

от полета к бегу перейти легко если ты бегали и до перехода к полету. А если ты начинал летать как квадрипедальне животное живущее на дереве, то ходить будешь как нынешние летучие мыши или как реконструированные ардархиды - по-сути ДЦПШ-ник на костылях (заранее прощу прощения если что - просто аналогия мне показалась очень наглядной)

-

-

-

-

-

Но вот момент с сяотингией немножко спорный, по-моему. Почему не рассматривается вариант, что она вторично откатилась за порог? Современные нелетающие птицы доказывают возможность именно такой утраты. Причём для сяотингии, имхо, это было бы даже менее болезненно - адаптация к летающему образу жизни ещё очень зыбкая.

-

Потому что кладистика очень не любит признавать эволюционные реверсии. Параллелизмы, впрочем, она тоже не любит. Объективно мне сейчас кажется, что эти варианты равновероятны.

Зеленков, насколько я помню, говорил в лекции несколько лет назад, что сяотингия почти ничем не отличается от археоптерикса. Так что даже и морфологические различия там зыбкие, может быть что угодно.-

Кладистика, по-моему, вообще сродни секте. Все утверждения доводятся до фанатизма, полутона не признаются.

-

Да, именно так. И по обсуждаемой статье это очень хорошо видно.

С оговоркой, что морфологическая кладистика в палеонтологии - даже методологически совсем не то же самое, что современная молекулярная филогенетика.-

Скажем так: кладистика вообще - вполне нормальный метод (с, разумеется, определёнными границами применимости), но кладистика как мировоззрение - тоталитарная секта.

-

Скажем так.

Кладистика в молекулярке - абсолютно необходимая методическая основа (насколько я могу судить).

Кладистика в морфологии - спорный метод с ограниченной применимостью, иногда полезный, а иногда и разрушительный для данной области исследований.

Ну а кладистика как мировоззрение - тут и добавить нечего. Тех, кто думает не по правилам... эээ... тусовки, они просто-напросто игнорируют, даже если это очень крупные ученые.

-

-

-

-

"Потому что кладистика очень не любит признавать эволюционные реверсии. Параллелизмы, впрочем, она тоже не любит"

"Версия, принятая на сегодняшний день большинством палеонтологов, состоит в том, что птицы произошли от хищных динозавров группы Maniraptora. Именно в эту группу входит большинство пернатых динозавров. Проблема в том, что птицы рано разделились на несколько эволюционных стволов, взаимоотношения между которыми неясны. Скажем, на некоторых филогенетических деревьях посреди птиц встраиваются нелетающие существа вполне динозаврового облика... В любом случае представляется бесспорным, что приобретение «птичьих» признаков шло параллельно во множестве эволюционных линий динозавров. Этот процесс параллельного приобретения «птичьих» признаков предложено называть орнитизацией динозавров, по аналогии с происходившей в истории Земли несколько раньше маммализацией зверообразных.

Есть и другие примеры подобных «-заций»: ангиоспермизация голосеменных растений, артроподизация древних линяющих животных. Вполне может быть, что именно так и выглядит универсальный сценарий происхождения крупных групп организмов — по крайней мере, в пределах эукариот. Как сказал известный исследователь динозавров Ринчен Барсболд, «птицеподобие в эволюции поздних хищных динозавров... было неравномерным, но почти всеобщим». Большинство хищных динозавров было затронуто процессом орнитизации, хотя и не все они в итоге взлетели."

Возникает впечатление, что формирование "крупных групп организмов" в значительной степени с вязано не с приспособлением к окружающей среде и естественным отбором, а с какими то внутренними причинами, которые захватывают многие виды организмов практически одновременно.

Причины можно поискать в молекулярной биологии. У Александра Маркова в Элементах есть серия статей: "Пути эволюции предопределены на молекулярном уровне" https://elementy.ru/novosti_nauki/430196 ; "Расширение белковой вселенной продолжается" https://elementy.ru/novosti_nauki/431326 ; Эволюция белков сдерживается низкой проходимостью ландшафта приспособленности https://elementy.ru/novosti_nauki/432406/Evolyutsiya_belkov_sderzhivaetsya_nizkoy_prokhodimostyu_landshafta_prisposoblen nosti

Ландшафт приспособленности показан на рис.1 https://elementy.ru/novosti_nauki/431326 Два горизонтальных измерения соответствуют фенотипу, вертикальное отражает приспособленность. Если речь идет об отдельном белке, то фенотип — это аминокислотная последовательность, а приспособленность — это эффективность выполнения белком своей функции. Эволюционируя путем накопления нейтральных или полезных аминокислотных замен, белок может двигаться по этому ландшафту горизонтально или вверх. Спуск в долины запрещен, потому что мутации, снижающие эффективность работы белка, отсеиваются отбором. В результате белок может оказаться в «ловушке локального максимума», то есть застрять на одной из второстепенных вершин. Однако реальные ландшафты приспособленности, по-видимому, представляют собой не множество одиноких пиков, а сложные лабиринты горных хребтов.

"Поверхность ландшафта приспособленности огромна. Даже для маленькой белковой молекулы длиной в 100 аминокислот число точек в пространстве последовательностей (то есть число всех возможных аминокислотных последовательностей такой длины) на много порядков превышает число атомов во Вселенной".

Так вот, суть объяснения формирование "крупных групп организмов", по видимому, связана с тем что белок или группа белков попадают в труднодоступную и обширную область, которая раньше не была задействована в ходе эволюции. Затем белки и соответствующие виды организмов расходятся веером в новой части области приспособленности. В результате чего появляются виды с различными признаками, которые имеют более высокий потенциал развития, которые затем вытесняют старые организмы, потенциал приспособленности которых уже исчерпан.-

| В результате белок может оказаться в «ловушке локального максимума», то есть застрять на одной из второстепенных вершин.

Но ведь ландшафт, насколько я понимаю, динамический, так что и застревание носит временный характер? По этой же причине (динамичность масштаба) и ранее "недоступные" области "вдруг" становятся доступны?-

Согласно гипотезы синхронизации этапов развития живой материи так оно и есть. Должен меняться со временем ландшафт приспособленности или значительная его часть. Иначе новой крупной группы организмов не получится. Вы немного забежали вперед.

Я несколько раз здесь пытался обсудить эту гипотезу. На этот раз повезло с аргументами. В статье "Ограничения по выполнению полетов животных" ("LIMITATIONS ON ANIMAL FLIGHT PERFORMANCE" BY C. P. ELLINGTON Department of Zoology, University of Cambridge, Downing Street,Cambridge CB2 3EJ, England)https://jeb.biologists.org/content/jexbio/160/1/71.full.pdf приводится анализ ограничений, которые налагаются на возможности полетов современных животных (в том числе насекомых, летучих мышей и птиц). Для анализа полета в статье используется "доступная аэробная мощность", которая отражает способность животных к полету по произвольной траектории. В статье показано, что максимальный вес для машущего полета составляет 12-16 кг. В связи с тем, что вес летающих ящеров был существенно больше чем предельный вес для современных летающих животных можно слать вывод, что белки из которых состояли их кости и мышцы были другими по отношению к современным животным. (см. пост 16.12.2020 13:00 https://old.elementy.ru/novosti_nauki?discuss=433739)

В обсуждаемой статье приведены характерные признаки при образовании "крупных групп организмов", которые явным образом следуют из гипотезы. Это существенно усилило позицию, которая изложена в гипотезе. (Спасибо Сергею Ястребову. Междисциплинарный обмен информацией обычно дает хорошие результаты.)

Я решил некоторые аспекты гипотезы изложить по частям. И попытаться защитить каждую часть по отдельности, если будут контр аргументы. Потом двигаться дальше.

Следует отметить, что гипотеза появилась достаточно давно, примерно 20 лет назад и была ориентирован на объяснение парадокса Ферми.-

https://www.researchgate.net/publication/15014212_From_damse

lflies_to_pterosaurs_How_burst_and_sustainable_flight_perfor mance_scale_with_size -

В указанной Вами статье (университета в Пенсильвании) идет речь о "взрывной мощности" которая позволяет летающему ящеру взлетать. Для современных животных эта мощность, по меньшей мере, в 10 раз превышает длительную мощность, которую могут развивать животные. (Например люди могут развивать довольно большую мощность когда поднимают штангу (до 5 кВт). Но только короткое время).

В статье из Кембриджа, на которую я ссылался, речь идет о "доступной аэробной мощности", которая отражает способность животных к полету по произвольной траектории. Без наличия этой мощности, после того как животное взлетело оно не сможет сопротивляться ветру и охотится на рыб.

Следует отметить, что в приведенной Вами статье указаны еще большие ограничения на массу летающих ящеров: "Однако ограничения на устойчивую выходную мощность должны ограничивать возможность непрерывного полета при размерах тела, превышающих 0,003–1,0 кг, в зависимости от относительной длины крыла и массы летных мышц."

(however limitations on sustainable power output should constrain capacity for continuous flight at body sizes exceeding 0.003-1.0 kg, depending on relative wing length and flight muscle mass)

Я предполагал, что эта масса не должна превышать 16кг. Видимо аэродинамические характеристики летающих ящеров на много хуже чем у птиц.

Следует отметить, что авторам статьи из Кембриджа данная зависимость была известна, об такой масштабируемости они писали. Масштабируемость отражена в U образной характеристике мощности от скорости полета, которая показана на фиг.2. При этом с помощью горизонтальной линии показано ограничение на "аэробную мощность". Если линия идет ниже U образной характеристики, то животное не способно свободно летать.

-

-

-

Имелись ли, согласно Вашей гипотезе, у древних растений более прочные волокна, позволявшие вырастать им до гигантских размеров?

К сожалению, даже если и имелись, то это не объяснит наличие гигантских видов со слабо развитой корневой системой. Тогда пришлось бы прибегнуть к идее более прочной почвы, удерживающей слаборазвитые корни гигантских луковичных и хвощевидных.

Все же, идея с меньшей гравитацией, как я считаю, лучше объясняет гигантизм и животных, и растений.-

Чтобы сделать оценку приведите размеры деревьев - диаметр ствола

высоту, размеры кроны и корней. А еще можно оценить жизнеспособность крупных динозавров, полученных путем масштабирования слона. Возможно кости таких динозавров способны переломаться, в случае если динозавр запнется за препятствие.-

Гигантские зауроподы даже встать не смогли бы, не то, чтобы ходить ))

Про слабую корневую систему древних растений при их гигантских размерах я давно уже где-то вычитал. Просто вспомнил это в связи с Вашей гипотезой о волнах темной материи. Это я к тому, что объективные данные требуют скорее более низкую гравитацию для всех "со всеми вытекающими", нежели более прочные ткани у животных и растений.

IMHO

-

-

-

слаборазвитые корни гигантских хвощевидных.

Слаборазвитые? Корни каламитов сопоставимы с корнями современных деревьев.

https://www.academia.edu/download/30898450/Roessler_et_al-2012-The_largest_calamite_and_its_growth_architecture__Arthrop itys_bistriata.pdf

https://www.researchgate.net/profile/Ronny_Roessler/publication/257765924_The_root_systems_of_Permian_arborescent_spheno psids_evidence_from_the_Northern_and_Southern_hemispheres/li nks/0046353c52ab2e6291000000/The-root-systems-of-Permian-arb orescent-sphenopsids-evidence-from-the-Northern-and-Southern -hemispheres.pdf

Напомните, пожалуйста, какой механизм изменения гравитации вы предполагаете? Критиковать сейчас не буду, так, любопытно.-

-

Даже по этому рисунку корни будут поглубже и помощнее закреплены в почве, чем у пихты или ели той же высоты, которых то и дело валит ветром, в лесу порой можно встретить целые поляны из опрокинутых с вырванными корнями елей, особенно возле речек с песчаной почвой. Сегодня тоже есть гигантские хвощи, высотой под 10 метров.

Горлопанить о более низкой гравитации под каждым обзором по динам и при этом стесняться назвать механизм изменения гравитации. Ха -

Дополню про каламит. 1) Каламиты жили в позднем палеозое, до динозавров. 2) Вы выбрали неполную реконструкцию каламита (Crucicalamites), на других реконструкциях под землей основание вертикального корневища крепится к горизонтальному, как у современных хвощей.

https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1469-8137.2009.02907.x

3) И без горизонтального подземного корневища его можно сравнить с пальмой

http://idtools.org/id/palms/palmid/morphology.php

По гравитации. У меня было желание немного дурью помаяться и подвергнуть вашу идею иной гравитации конструктивной критике (указать на объективные нестыковки). Намекну. Надеюсь, вы не забыли про приливные силы, оказываемые друг на друга Землей, Луной, Солнцем, как они проявляются на Земле и как это влияние определяют в геологическом прошлом, что случится если увеличить или уменьшить приливные силы. Если Земля располагалась на меньшей орбите чем сейчас (ближе к Солнцу), что с атмосферой сделает солнечный ветер и излучение, с температурой на Земле, что случится с изотопным составом некоторых элементов. Вы зациклились на размерах динозавров но совершенно забываете, что гравитация имеет всеобъемлющее воздействие, изменение которой будет проявляться прямо и косвенно в геологической летописи, в изменениях продолжительности суток, лунного месяца, года (что вполне фиксируется в геологической летописи) и много чего еще. -

-

-

-

-

-

-

И что с того? Динозавры были полыми внутри, у них кости полые и внутри воздушные полости. Так что слон по любому весит не меньше любого динозавра. А про груз это вообще смешно, как будто динозавр поднимал груз больше веса его головы, а вот какиенибудь орангутаны, гориллы, или ленивцы свободно поднимают вес больше себя самого.

Бредун КААВ поменял все свои сообщения, предыдущие стер и вставил односложный бред безмозга.-

Я думаю, что крупные травоядные динозавры спали стоя. А если бы встали на коленки, или легли, то им из этого положении было бы не встать.

То, что они полые внутри, не преимущество. При этом они должны быть большие и иметь большую парусность. Порыв ветра мог бы их свалить.-

Про ветер валящий динозавров это вы уже совсем впадаете во фричество от безысходности, это уже совершенно смешно, у вас какие-то космические ветра.

Про то что они не встали бы это тоже смешно, прекрасно бы встали, кости полые и весили они значительно меньше слона того же объема. Слонов никакие ветры не сдувают и они прекрасно встают.-

Вы же сами сказали что динозавры полые внутри.

Это все голословно. Приведите данные по динозаврам - вес и размеры (объем тела и объем мышц). Может быть в сети пишут неправильные данные.

А кости полые внутри из за того, чтобы у ног была меньшая инерция.-

Полые они не из-за того, а просто потому что полые. Это ваши выдумки что неправильные и про валяющихся от ветра динозавров.

У диназавров пневматизация была не меньше чему птиц. Изучайте.-

В моем понимании полые, это значит как воздушные шарики. Поэтому и пошутил. См. определение "полые" в словарях.

Похоже что Вы не понимаете, что такое аргументы (см. пост 17.12.2020 10:34) https://old.elementy.ru/novosti_nauki?discuss=433739 :)

Eсли более серьезно, в той ветке выдвинул предположение, что летающие ящеры не могли летать (см. пост 16.12.2020 13:00 и 18.12.2020 11:23). Меня интересуют контр аргументы такого же уровня, опровергающие мои аргументы.

А в этой ветке (https://old.elementy.ru/novosti_nauki?discuss=433745&msgedit=5339870) интересует Ваше мнение относительно поста от 24.12.2020 11:35 -

-

Аргумент — это «сложная, формализованная, зачастую логически упорядоченная цепочка рассуждений, которые по необходимости выражают неочевидное суждение о мире». Но студенты часто думали, что аргумент равен субъективному мнению («эта идея плохая»). Вместо оценки текста, который группа должна была исследовать на занятии, многие начинали делиться своими чувствами, но без аргументации. «Как только студентам предлагалось оценить аргумент, они принимались выражать свои частные впечатления, игнорируя критическую оценку валидности или убедительности рассматриваемого аргумента»;

Этот не мое понимание, а профессорско - преподавательского состава.

Я думаю, что аргументы, по меньшей мере, должны содержать ссылки на научные исследования и должны опираться на эти исследования.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

эти например "передумали" быть страусами

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC

-

ну хотя они и принадлежат к "безкилевым" киль у них есть хоть и летают они крайне скверно, так что навряд они происходят от "нелетающих страусов", скорее от "не решившихся" стать страусами. А англопедии довольно объемно это раписывают https://en.wikipedia.org/wiki/Ratite#Evolution, ссылаясь в основном на https://en.wikipedia.org/wiki/Ratite#cite_note-Mitchell2014-

9 . Основная идея как я понял в том что сочетая данные палеогеографии и молекулярной филогенетики напрашивается вывод что потеря полета происходила независимо и много раз (а те линии которые не перешли к страусоподобности, как логически следует, значит большей частью повымирали, возможно не выдержав конкуренции с более совершенными птицами, и только тинаму почему-то выжили) -

Ну как бы вам сказать смотрите

есть группа налетающих страусы нанду киви ему -казуары а тинаму ВНУТРИ этой группы и близки к страусам, значит если эта идея как бы верна то должны быть хотя бы вымершие летающие родственники киви ему нанду верно?

кости нужны а не филогенетика а то кладисты распоясались :)

-

В эволюции ни разу не было такого случая, нет примеров такого бредового развития.

Поэтому, уж извините, рассматриваю версию бегунов как форму бреда, навешивания мне лапши на уши, считания меня дураком. Меня заставляют верить ничего не доказывая.

Моя версия интерпретации дерева птицеобразных динозавров такая - были постоянные малые динозавры что жили в лесу, и бегали там, отсюда у них было развитие перьев для защиты от веток и развитие теплокровности - в лесу мало тепла и света. Они постоянно эволюционировали в сторону древолазанья и планирования, все бегающие пернатые динозавры с крыльями это ответвление от них, это редукция (реверсия). Редукция (реверсия) это норма эволюции - норма нормы. Страус есть редукция (реверсия) от полета, все нелетающие птицы это массовый пример редукции (реверсии), был полет - утрата полета, и переход к бегу - архаичному признаку. Редукции (реверсии)- вот ответ на все вопросы.

-

Небольшие крылья бегающим динозаврам могли быть полезны чтобы бегать быстрее. Например, разогнавшись можно подпрыгнуть и пролететь некоторый участок. Также, можно не сбавлять скорость при беге под горку, т.к. можно опереться на крылья. При этом за счет крыльев можно маневрировать.

А в случае необходимости - быстро затормозить.-

Это всё чистые фантазии. Нет ни одного параллельного примера из мира природы. А нас тут еще десятки раз убеждают что они это независимо проделывали типа десятки раз. Да и к активно машущему полету с атрофированными мышцами лапок таким образом не перейдешь, незачем и нечем. Как было правильно сказано в статье бег и полет две вещи несовместные, они требуют противоположных адаптаций. Из адаптации к бегу невозможно получить адаптации к полету, их невозможно даже развить. Из птицы может получиться страус, но страусы при полной бегатне летать не могут и не будут, хотя у них все биологические приспособления к полету еще сохранились, но они их только редуцируют.

Знаете, у птиц очень много охотников на рыбу, но только пингвины стали водоплавающими, хотя рыба полезна всем птицам. Так что водоплавание полезно всем птицам. А нам тут впаривают о десятках раз переходе к полету посредством бега, чего в природе никто не видел.

Вообще, именно такой способ орнитализации как ответвлений от кардинального ствола развития лесных древолазающих планеров и есть единственно разумное объяснение орнитализации.

Кто ж его знает, может и велоцираптор был древним "страусом".-

Вы заметку вообще прочитали или только картинки посмотрели? Сказано же, что переход от бега к полету это одна из версий, другая версия (мейнстримная), что полет появился у древолазных форм.

А вот современный пример перехода от бега (вверх по склону) к полету у птенцов кеклика.

https://elementy.ru/novosti_nauki/430670/Ptitsy_nauchilis_letat_vzbegaya_po_sklonam -

Я все читал, а вот вы нет. Там сказано что в последних работах древолазная версия даже не упоминается, она этими учеными вообще отвергнута.

Птицы умеют летать от рождения. Абсолютное большинство птиц взлетают из гнезда (на дереве), даже утки учась летать взлетают с высокого берега реки вниз. Так что ваша гипотеза это всего лишь очередная оригинальная гипотеза и не более того.-

Абсолютное большинство птиц взлетают из гнезда (на дереве), даже утки учась летать взлетают с высокого берега реки вниз

насколько я знаю (это вроде-бы регулярно упоминается в статьях посвященных полету птерозавров) большинство... нет, не так - *все без исключения* птицы взлетают при помощи задних конечностей - либо с/под/прыгивая с места, либо разбегаясь как например альбатроссы на этом видео https://youtu.be/w8ZdtN69xF8?t=48 . Как говорят, исключений нету - даже колибри так делает.-

Я имел в виду учась летать из гнезда. Никак они не бегают. Естественно они используют конечности, они на них стоят и с них стартуют, но к бегу это не относится. Страусы бегут, но не взлетают.

-

Птенцы не могут учиться летать выпрыгивая из гнезда, потому как обучение предполагает множественное повторение, а чтобы они выпрыгивали из гнезда после чего карабкались в него обратно и так сто раз - такого даже в мультиках не бывает =) насчет уток не знаю - домашние не летают, а дикие обычно выводятся в болотных камышах так что как они там учатся летать я не видел.

И в догонку, https://www.youtube.com/watch?v=JMuzlEQz3uo иллюстративное видео видео в пользу гипотезы "вскарабкивающихся динозавров", которая хоть и сильно отличается от "просто бегающей" (в этом варианте аэродинамическая сила, помогающая бегу направлена немного не туда что и в более простой интерпретации), имхо может рассматриваться в качестве ее варианта. Только это уже не теория, просто так не развидеть =)

-

-

-

-

-

-

К сожалению, не мэйнстримная. Многие авторы, особенно американские, о древесной теории не хотят и слышать - я это отметил в обзоре.

-

-

-

Опыт, я знаю много областей где американцы фричествуют не по-детски, а поскольку они главнюки, если это мнение американца, то, дескать, это мнение всего мира, то получается что ты идешь против мэйнстрима. И профаны вечно ссылаются на американцев как на голос всей науки, окончательный и утвержденный.

-

-

-

Нет ни одного параллельного примера из мира природы.природы - нет, а будете на птичьем дворе - понаблюдайте за курами там разными, будет интересно =)

-

-

Я скорее имел ввиду что это классический пример того что крылья бегать помогают, даже если етать ты не умеешь (в случае кур - больше, в случае динозавров - еще).

Практическая аналогия: если вы когда-либо ездили на велосипеде то могли заметить что быстро ехать сложно. Оставив накокаиненных армстронгов на агрегатах за 20000 долларов в стороне, по себе например я заметил что я обычно не могу разогнаться больше пример 40км/ч без приложения совсем уж приложения сверхусилий (что обычно не получается). И это отнюдь не потому что я "не успеваю крутить педали", а из-за сопротивления воздуха. Большие существа, типа тех ж кенгуру и страусов конечно бегают быстрее, но чем меньше существо тем больше относительное сопротивление воздуха, особенно если ты еще и весь такой пневматизированный из себя. И если ты можешь хоть как-то обратить этот вредный воздух себе на пользу, то почему бы этого не сделать? даже если это позволит тебе бежать на пару км/ч быстрее это уже большой плюс если от этого зависит твой обед в мире где конкуренция идет не на жизнь а на смерть.-

Нет, это классический пример атавизма, см. ответы ниже следующему писателю.

Крылья не помогают курам бегать, бегать без них можно прекрасно и даже лучше. У кур они просто есть, но в принципе они им не нужны. Развить из бега крылья невозможно и бессмысленно. Нет таких примеров в природе.-

-

Все известные примеры летающих созданий только из развития лазающих планировщиков - насекомые, стрекозы, летучие мыши, белки-летяги, птеродактили.

Примеров для бегунов нет, сколь быстро кенгуру не прыгай он никогда не взлетит, как не взлетит сверхлегкий тушканчик. И крыльями они не обзаведутся никогда сколько не фантазируй что с крыльями им будет легче бегать.-

Насекомых сюда вообще не стоит включать - размерный класс и механизм полета у них не те что у позвоночных, да и анатомия органов полета в лучшем случае аналогична. А относительно остальных - это как раз пример работающий против вашей точки зрения, потому как все три приведенные примеры - животные которые не то чтобегать - зачастую просто ходить не могут. Втч птеродактили которые вроде как от двуногих архозавров произошли, да еще и тогда когда это было "в моде", тем не менее птиц никак не напоминают. И если преположить что все три перечисленниые группы произошли от живущих на деревьях планировщиков (а белки-летяги все еще такими и остаются), то имхо это аргумент что птицы от таковых НЕ происходили В этом же собственно и вся фишка "проблемы птиц" как я ее понимаю, почему вокруг их происхождения постоянно возникают проблемы и споры - потому что они НЕ типичны, и никакой адекватной аналогии им нет.

-

Совершенно ошибочные не логичные рассуждения, просто другие бегуны не перебирались в лес, динозавры вначале стали бегунами, а потом пошли в лес древолазать, а млеки например вначале были древолазы, а только потом стали бегунами. Поэтому ваши рассуждения целиком ошибочны, бегунов огромное количество, но нет ни одного примера когда бы бегун взлетел и птицы не исключение. Поэтому вы в очередной раз полностью опровергли сами себя.

-

-

-

-

-

-

Куры довольно резво бегают. При необходимости могут через изгородь перелететь. А петух, тот очень любит с изгороди кукарекать, чтобы его было лучше слышно.

-

Куры на птичьем дворе - это классический пример редукции. Это летающие птицы которые становятся нелетающими. Они не развивают полет, а как раз наоборот становятся нелетающими с еще существующими атавизмами. Перемахнуть через оградку - великое достижение блин для летающего орла. Так что это пример подтверждения моих слов, а не из мира природы.

-

Возможно, дикие куры обладали больше способностью к полету. А плохо летающие куры результат селекции, чтоб их было проще ловить, когда необходимо сварить суп.

С другой стороны, летающие ящеры чего они там забыли на деревьях. А если лес густой, то как они могли с этих деревьев слезть путем планирования. Можно на высокой скорости в какой ни будь сучек врезаться.

-

И так, никто не говорит что птицы произошли от, как вы выразились "атрофированных бегунов", птицы не произошли от тиранозавроподобных. Если вы посмотрите на приведённое древо, то там отлично видно что это были бегуны с очень даже длинными передними конечностями. Адаптивное значение длинных рук для бегуна вы можете представить? Например это были ловчие руки, которыми хваталась добыча, вполне себе причина увеличивать их длину и подвижность. Ещё раз "подвижность", это значит что развиваются степени свободы и конечность движется уже не только вперёд-назад относительно оси тела, но и в других плоскостях. Важная адаптация для крыла? Важная.

Далее, фиг знает как они получили удлинённые перья (по крайней мере мне не очень понятно, может это были перья для брачных ритуалов, может как защита, может как утепление, скажем, кладки), но как то получили. Важность полужёстких длинных перьев для полёта очевидна.

И так мы уже имеем бегуна с оперёнными длинными "руками". Даже не особо важно живёт ли он в лесу или на открытой местности (хотя в лесу наверное правдоподобнее), при беге очень актуально не наткнуться на камень/бревно/яму/что угодно и при этом сохранить скорость. Да у них есть длинный хвост как балансир, это уже не плохо для манёвренности, но длинные свободные конечности с высокой степенью свободы, это же вообще "самолёт"! Посмотрите например как двигаются горнолыжники при поворотах, посмотрите как ходят люди по бордюру, как бегают конькобежцы. Руки более совершенных балансир так как их две и они находятся с двух сторон от центра тяжести. И так мы получаем адаптацию к ещё большей степени свободы, а так как мы уже имеем перья (или приобретаем их на этом этапе, не суть важно) мы имеем ещё и некую аэродинамическую составляющую. И теперь можно не просто резко маневрировать, но и перепрыгивать препятствия! Замете это наиболее актуально именно для средних и мелких бегунов - для них препятствий больше ибо не всё можно перешагнуть, а мелый вес позволяет лучше справляться с гравитацией. И снова вы видели как кто либо прыгает из двуногих? Люди например очень активно используют при этом руки. Птицы, кстати, тоже.

Ну а с этой точки уже очень недалеко до кратковременных планирований при беге (скажем с холмов или даже просто на ровной поверхности), как например это делают летучие рыбы, а после до активного полёта.

Р.S. Страус не переходит к полёту не потому что "не может", а потому что "нет потребности". Эволюция не работает по принципу может-не может, она работает по потребности. Вот если бы небо над страусами постепенно очистилось от других птиц, а земля от травы и мелких животных, и в то же время в воздухе стали роиться тьма-тьмущая жратвы, перешёл бы страус снова к полёту как миленький.

-

Все это называется выкрутиться на пустом месте. Выкрутасами посредством неуемной фантазии ничем не подтвержденной, никем и никогда. Объяснений придумать можно на всё массу, лишь бы фантазия была. Ну например,что длинные руки им были нужны для того чтобы чесать нос или попу - ну чем не объяснение!

Ловчих рук у них не было - это просто ваша выдумка что были, руки-балансиры это просто смех - такого не существует в природе, реально никому не нужно и вредно, особенно посмеялся над лыжником, динозавры навострили лыжи, никаким динозаврам балансиры были не нужны, это просто железный физический факт.

Люди - древолазы!!!!! Кладистика. Более того - брахиаторы. В прошлом естественно. Привяжите себе руки к туловищу чтобы не балансировать ими, и вы все равно будете прекрасно и ходить и бегать без рук.

А всё гораздо проще, руки у динозавров стали развиваться именно в длину как потребность для лазанья, в отличии от атрафированного предка.