В конце мелового периода над Лысыми Горами летали североамериканские птеранодонтиды

В конце мелового периода на месте волжских степей располагалось мелкое море. Здесь обитали животные, поразительно похожие на хорошо изученную американскую фауну: такие же мозазавры, морские черепахи, птицы. Новые находки увеличили этот список: оказалось, что в Поволжье водились и птерозавры из семейства птеранодонтид, яркой отличительной особенностью которых являются крупные гребни на голове. Ранее представителей птеранодонтид находили в основном в Северной Америке.

Степные балки на границе Волгоградской и Саратовской областей уже более ста лет приносят интересный палеонтологический материал. Там находят остатки разнообразных морских животных конца мелового периода (кампанский и маастрихтский века, 83–66 миллионов лет назад). В те времена уровень океана был выше современного на десятки метров (в отдельные моменты — на 200–250 метров), поэтому значительная часть Поволжья (как и всей Европы) была покрыта мелководными морями.

Рис. 2. Европа 75 миллионов лет назад. Как видно, из-за поднятия уровня Мирового океана почти вся территория современной Европы была затоплена. Большой участок суши над профилем Великобритании — Гренландия, в левом верхнем углу — северо-восточная часть Северной Америки. Карта с сайта deeptimemaps.com

Одно из местонахождений в Лысогорском районе Саратовской области последние три года масштабно раскапывается с использованием механизированной расчистки. Техника снимает пустые, не содержащие костных остатков слои песка мощностью около двух метров, и вскрывает зеленоватые костеносные пески с прослоями фосфоритов. Их разбирают уже вручную, с помощью студентов.

Половина находок принадлежит крупным черепахам, близким к североамериканским Protostega gigas. Реже встречаются кости мозазавров, в том числе хорошо сохранившиеся фрагменты черепов Clidastes propython, прежде известных исключительно по находкам в меловых отложениях США. Попадаются и огромные, размером с футбольный мяч, позвонки длинношеих эласмозавров. В других местонахождениях региона найдены зубастые птицы гесперорнисы, схожие с американскими.

Находки вполне очевидно демонстрируют, что крупная морская фауна мезозоя имела сравнительно небольшое видовое разнообразие и отличалась большим ареалом, как и современные китообразные. Можно предположить, что морские рептилии точно так же мигрировали по всей планете и заселяли любые подходящие бассейны. Гесперорнисы, по мнению палеонтолога Л. А. Несова, также могли использовать попутные течения для миграций. Стоит отметить, что Атлантика в те времена была еще узкой и мелководной, и гесперорнисы вполне могли ее преодолевать.

Своеобразным исключением в картине сходства фаун до недавнего времени были летающие рептилии.

В Саратовской области изредка находили остатки птерозавров. В 2008 году их описали как новый род волгадрако (Volgadraco bogolubovi, см. картинку дня Волжские драконы) и включили в семейство аждархид — крупных птерозавров, которые обитали почти по всей планете. В Северной Америке обычно встречаются остатки другого семейства птерозавров — птеранодонтид; аждархид там тоже находят, но в гораздо меньшем количестве, и они не попадаются в одних местонахождениях с птеранодонтидами. К птеранодонтидам, например, относятся знаменитые птеранодоны, которые прекрасно изучены благодаря находкам из Канзаса. По образу жизни они, вероятно, напоминали альбатросов и буревестников, большую часть времени проводя в воздухе. Питались они рыбой и, как аждархиды, были беззубыми. Главное внешнее отличие птеранодонов от аждархид — эффектные крупные гребни на голове.

Масштабные раскопки под Саратовом изменили представление о составе птерозавровой фауны позднемелового Поволжья: среди последних находок оказались кости птеранодонтид. Их описание вышло в журнале Geological Magazine.

Всего найдено около десяти костей, владельцев которых после тщательного изучения отнесли к птеранодонтидам. Авторы статьи обосновывают этот вывод тем, что некоторые из найденных костей оказались идентичны остаткам птеранодонтид из Северной Америки. Среди таких костей были полное бедро и полная синкарпалия (кость передней конечности). Эта синкарпалия, кроме того, оказалась самой крупной из всех известных на сегодняшний день.

Саратовские птеранодоны, как и североамериканские, были очень крупными животными. Сопоставление разрозненных костей с более полными остатками из США позволило вычислить размеры двух саратовских особей. Согласно получившимся оценкам, одна из них имела размах крыльев около пяти метров, другая — около 6,5 метров.

Рис. 3. Сравнение саратовского птеранодонтида и человека. Рисунок из обсуждаемой статьи в Geological Magazine

После открытия саратовских птеранодонтид стало понятно, что волгадрако может быть не аждархидом, а птеранодонтидом. Скорее всего, по мнению авторов обсуждаемой статьи, так и есть. Но для окончательного суждения необходимы новые находки. Если это действительно окажется так, то волгадрако станет третьим родом птеранодонтид в дополнение к американскому птеранодону (Pteranodon, в состав этого рода включают два вида: P. sternbergi и P. longiceps) и тетидрако из Марокко (Tethydraco regalis).

Но уже сейчас находки в Саратовской области разрушают палеонтологический «стереотип», что птеранодонтиды, в отличие от космополитичных аждархид, имели небольшой ареал. Пришлось пересмотреть и находки в других регионах. Ранее все плохо определимые и разрозненные остатки позднемеловых птерозавров, найденные за пределами США, по умолчанию считались аждархидами. Оказалось, что к птеранодонтидам, вероятно, принадлежат кости из Японии, Венгрии, Великобритании и Киргизии.

Открытие подтвердило, что в конце мелового периода в разных регионах Северного полушария фауна была весьма сходна, а также серьезно расширило ареал птеранодонтид. Еще одним важным следствием из него стал неожиданный вывод о большом разнообразии птерозавров в Поволжье, поскольку не все кости птерозавров, найденные в Лысогорском районе, принадлежат птеранодонтидам, — некоторые из них точно определяются как кости аждархид.

Картина складывается необычная. Дело в том, что во второй половине мелового периода разнообразие птерозавров сильно упало. Судя по имеющимся находкам, в конкретном регионе обычно присутствовал один род птерозавров (аждархид или птеранодонтид). Поэтому пока Лысогорское местонахождение становится исключением: там одновременно жили представители двух семейств птерозавров. Благодаря этому, сейчас Поволжье можно считать регионом, где разнообразие позднемеловых птерозавров было максимальным. Дальнейшие, крайне необходимые, раскопки безусловно позволят уточнить эту необычную ситуацию.

Источник: Alexander O. Averianov and Maxim S. Arkhangelsky. A large pteranodontid pterosaur from the Late Cretaceous of Eastern Europe // Geological Magazine. 2020. DOI: 10.1017/S0016756820001119.

Антон Нелихов

-

Спасибо за статью, очень интересно! Но возникли вопросы:

1. "В Северной Америке аждархид не находили..." - а как же Montanazhdarcho? Cryodrakon? На худой конец, знаменитый Quetzalcoatlus? Или Вы имели в виду что-то другое?

2. Как думаете, каким образом птеранодонтиды и аждархиды могли делить экологические ниши? Я так полагаю, и те, и другие кормились в море, но как они не конкурировали друг с другом? Разные способы охоты?-

Анна, по первому пункту Вы правы. Пытаясь лучше очертить смысл находки, влетел в ошибку. Поправим. Аждархиды есть в США, но в других местонахождениях, чем птеранодоны, и в гораздо меньшем числе и качестве, но есть, конечно (прям неловко даже).

По второму вопросу. Ответа на это нет. Ситуация как раз странная тем, что до конца мелового периода разные птерозавры легко сосуществовали в одном и том же месте, а затем это изменилось. Одно место - один таксон. Отчасти это условно, потому что кости птерозавров обычно сохраняются плохо и редко, но картина была любопытной и странной. Что им мешало? Рыбы им всем вполне бы хватило. Разделить ниши не слишком сложно: рыбоядные пингвины это вполне показывают. Саратовцы показали, что картина не является общим правилом. Ну а дальше пока только фантазии можно строить.-

Понятно, большое спасибо. :) Фу-у-ух, значит, мой склероз еще не настолько склерозный, а кетцалькоатль по-прежнему аждархид. Ну, хоть какая-то стабильность в нашем неспокойном мире...

Ясненько. Значит, как-то они делили корм и не дрались... может, там наблюдалось что-то похожее на нынешние птичьи базары? Кто-то охотился у берега, кто-то вылетал далеко в море, кто-то, может, вообще нырял за добычей... Эх, жаль, что так много интересных особенностей жизни древних животных так и остаются "за кадром"!

-

-

Например, сложно представить себе летательный аппарат, который имеет мощность мышц (или механических приводов) крыльев в одну лошадиную силу, и вес немного больше веса человека, который могбы нормально летать как эти рептилии. По меньшей мере, механические аналоги летательных аппаратов с крыльями как у птерозавров отсутствуют. А как бы хотелось иметь такие аппараты в виде летательных "экзоскелетов". По видимому, их появлению препятствуют физические законы.

В комментариях к статье КААВ высказал гипотезу, что в те времена, когда жили птерозавры и другие летающие рептилии, на Земле была пониженная гравитация. Однако можно согласится с его оппонентами, что нет физического механизма такого изменения гравитации за короткий отрезок времени.

Раньше, здесь обсуждалась концепция совсем недалекого будущего, которая носит название "Лес, в котором есть все ". Включая дома, которые можно выращивать бросив в землю семечко, одежда, которая растет на деревьях и средства передвижения, в виде летающих стрекоз, как в фантастическом фильме "Лекс". Основные аргументы оппонентов против летающих стрекоз заключались в том, что энергетика биологических процессов недостаточна для функционирования таких стрекоз.

Но тем не менее, судя по всему, летающие рептилии все таки существовали, и были очень хорошими летунами, т.к. отдельные их виды встречались на всех континентах.

У меня в связи с этим вопрос, кто либо занимался математическим или натурным моделированием физики летательных процессов для этих рептилий, что показало это моделирование?

-

Не факт что у нас достаточно данных для построения адекватных моделей.

Кроме птерозавров были и крупные летающие птицы

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81 -

Следует отметить, что скорее всего, Аргентавис не был современной птицей. Если бы он выжил и немного модифицировался, то в настоящее время не оставил бы шанса современным львам и тиграм в охоте на жвачных животных. Собственно, причины вымирания этой птицы ставят много вопросов. Возможно он вымер в результате того, что был близок к динозаврам.

Вот здесь на рис. 1 приведены размеры птерозавров и птиц https://old.elementy.ru/novosti_nauki/433722/Polet_pterozavrov_v_khode_evolyutsii_neuklonno_sovershenstvovalsya/t162677/ Paleontologiya.

Размеры и вес Аргентависа намного уступают летающим ящерам. Поэтому вопрос в отношении того, почему птерозавры могли летать остается в силе. -

Похоже нашел ответ на свой вопрос.

В статье "ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЛЕТОВ ЖИВОТНЫХ"

("LIMITATIONS ON ANIMAL FLIGHT PERFORMANCE" BY C. P. ELLINGTON

Department of Zoology, University of Cambridge, Downing Street,

Cambridge CB2 3EJ, England)

https://jeb.biologists.org/content/jexbio/160/1/71.full.pdf

приводится анализ ограничений, которые налагаются на возможности полетов современных животных (в том числе птиц).

Для анализа полета в статье используется "доступная аэробная мощность", которая отражает способность животных к полету по произвольной траектории. "Обильная анаэробная мощность позволяет полеты на скоростях необходимых для взлета, посадки и набора высоты, и это значительно увеличивает максимально возможную скорость полета.

При этом отмечается, что для белоспинного грифа (5-7 кг), анаэробной мощности недостаточна для медленного и парящего полета; животные такого размера должны рулить для взлета или запускаться с надземного положение для набора скорости полета. Их аэробной мощности достаточно для продолжительного полета только в узком диапазоне скоростей. При дальнейшем увеличении размера должна быть точка где имеющаяся мощность недостаточна для полета на любой скорости, и это требует верхний предел размера животных, которые летают путем махания крыльями. Калифорнийский кондор (12 кг) может быть близок к этому пределу; он полагается на парение для устойчивого полета и махание только на взлете или в аварийных ситуациях. Есть еще три птицы из разных отрядов одинакового размера (дрофа Кори, белый пеликан и немой лебедь). А максимальный вес для машущего полета часто принимается равным 12-16 кг." См. стр. 76 https://jeb.biologists.org/content/jexbio/160/1/71.full.pdf

В тоже время, вес ископаемых крылатых ящеров, по меньшей мере, на порядок выше чем современных крылатых животных. Похоже, что крылатые ящеры были способны к полету по произвольной траектории и могли взлетать и садится на практически плоскую поверхность, а также могли противостоять ветру.

Налицо явное противоречие, заключающееся в том, что если удельная энергетика мышц и прочность костей крылатых ящеров была такими же как у лучших современных летунов, то они не должны обладать способностью к полету. Это противоречие может быть разрешено с использованием двух гипотез.

1. На Земле, в время существования динозавров, была пониженная гравитация (Гипотеза KAAB)

2. На Земле, во время существования динозавров, был возможен синтез белков, которые обеспечивали соответствующую энергетику мышц и прочность костей. Данная возможность является следствием гипотезы "синхронизации этапов развития живой материи." (Это моя гипотеза)-

Эх, ничего-то вы с KAAB не понимаете... Динозавры и прочие древние ящеры - это драконы, магические существа! Вы что, сказок, легенд и фэнтези не читали, кино не смотрели, в компьютерные игры не играли? Это же живые свидетельства передаваемые из поколения в поколение, а не какие-то там фантазии про гравитацию, черную материю! Ну так вот, птерозавры и динозавры укрепляли свое тело и повышали силу с помощью магии, да и вообще у них была особая магическая способность "полет" и "обнуление веса".

А еще есть версия, что кости невиданных существ в горные породы были положены Богом, чтобы испытать крепость веры или чтобы жизнь людям скучной не казалась. Да и вообще, Бог всемогущ, мог и законы физики по своему усмотрению переписать.

----------

Ваши с KAAB гипотезы ни чем не отличаются от фэнтези и веры в всемогущего творца, переписывающего Мир по своему желанию. Никакого отношения к науке не имеют.-

Даже и придраться не к чему. Никакой формулы не подберешь, чтобы опровергнуть эти "научные" утверждения )

По-видимому, у теории плоской земли еще один адепт появился, с такими же плоскими динозаврами, которые закону куба-квадрата неподвластны, ибо не имеют третьего измерения. А, значит могут вырастать сколько угодно большими, хоть до вершины Эвереста. ))-

"Эх, ничего-то вы с KAAB не понимаете... "

Здесь наверное имеем типичный образец шаблонного мышления, который сформирован под воздействием современной системы образования с использованием ЕГЭ.

Курс «реабилитации после ЕГЭ» есть в одном из ведущих российских региональных вузов в Школе перспективных исследований (SAS) ТюмГУ. Письмо, мышление, анализ, интерпретация» — часть обязательной вводной программы для студентов первого года.

Как показали исследования

- Студентам первокурсникам сложно без готовых ответов;

- Они не понимают чем аргументы отличаются от личного мнения. Аргумент — это «сложная, формализованная, зачастую логически упорядоченная цепочка рассуждений, которые по необходимости выражают неочевидное суждение о мире». Но студенты часто думали, что аргумент равен субъективному мнению («эта идея плохая»). Вместо оценки текста, который группа должна была исследовать на занятии, многие начинали делиться своими чувствами, но без аргументации. «Как только студентам предлагалось оценить аргумент, они принимались выражать свои частные впечатления, игнорируя критическую оценку валидности или убедительности рассматриваемого аргумента»;

- Они не хотели менять точку зрения (даже если видели, что так будет лучше), поскольку считали это признаком слабости. Они глубоко идентифицировали себя с усвоенной позицией и отстаивали ее до последнего, не важно, насколько шаткой она на самом деле была;

- Студентов удивило, что в книге могут цитироваться высказывания с которыми автор хочет поспорить. «Некоторые студенты с удивлением узнают, что книга (а, точнее, хрестоматия) — далеко не единственная форма передачи научного знания. Студентов озадачивает спор исследователей, разворачивающийся, к примеру, на страницах журнала. Они привыкли к тому, что все, с чем они сталкиваются в хрестоматии, — неоспоримая единица информации, которую следует заучить и при необходимости пересказать. Привычный для них процесс обучения останавливается, когда они сталкиваются с процессом создания знания: процессом открытия, верификации, развития идеи и обсуждения».

- Учащихся поставила в тупик необходимость сформулировать собственную тему с нуля, сверив свои рассуждения с прочитанными текстами или наоборот. Они ждали другого — что преподаватель задаст вопрос, а им нужно будет угадать, какой ответа будет правильным.

Более подробно можно прочитать вот здесь https://zen.yandex.ru/media/postupi.online/rossiiskie-studenty-glazami-zapadnyh-professorov-5f97fca01772f52b5091c906 -

Бремя доказательства предположения (=гипотезы) лежит на авторе предположения. Ни вы ни KAAB не предоставили никаких объективных доказательств предположению об изменении гравитации или изменении химического состава мышц и костей под действием волн темной материи (или что вы там придумали для повышения прочности костей и силы мышц). А коль их нет, то ваши предположения - пустые фантазии.

Если чьи-то расчеты массы динозавров, прочности их костей или представления о предельно-допустимых величинах не стыкуются с объективно наблюдаемым явлением (существование крупных динозавров и птерозавров), то это повод задуматься о корректности реконструкции ископаемой живности, расчета массы и неких предельно допустимых значений, а не переписывания законов Вселенной. Если для объяснения какого-то явления вы с потолка берете некие невиданные до селе явление (да Вселенского масштаба, аналог божественного вмешательства), предполагаемый эффект которого не проявляется нигде более, то это не имеет никакого отношения ни к здравому смыслу ни к науке.-

Как ни странно, у нас с вами (нашими оппонентами) одни и те же доказательства - это окаменелые останки динозавров. Вы утверждаете, что раз динозавры были такими огромными, значит условия их существования позволяли это. Мы утверждаем, по сути, то же самое, с одной лишь разницей - мы утверждаем, что условия на Земле тогда отличались от современных. Доказать - являлись ли они такими же, как сейчас, или нет - ни мы, ни вы не можете.

И динозавров вырастить не сможем, чтобы доказать - кто неправ. Вы - по причине отсутствия их ДНК, а мы - считая, что это невозможно в современных условиях, даже, если бы имелась их ДНК. -

"Бремя доказательства предположения (=гипотезы) лежит на авторе предположения. Ни вы ни KAAB не предоставили никаких объективных доказательств предположению об изменении гравитации или изменении химического состава мышц и костей под действием волн темной материи"

Для доказательства гипотез не нужно данных химического состава мышц и костей птерозавров. Для доказательства использованы данные по особенностям полета современных летающих животных в зависимости от их массы и особенностей строения мышц, приведённых в указанном выше научном исследовании. В этом исследовании однозначно показано, что есть предел массы летающих животных (насекомые, летучие мыши, птицы), выше которого эти животные утрачивают функцию полета. Этот предел составляет 12-16 кг.

Далее, предполагается, что у летающих ящеров мышцы построены из таких же белков, что и у современных животных.

Есть данные о размерах летающих ящеров. В частности, размеры летающих ящеров приведены в статье Александра Маркова "Полет птерозавров в ходе эволюции неуклонно совершенствовался" https://old.elementy.ru/novosti_nauki/433722/Polet_pterozavrov_v_khode_evolyutsii_neuklonno_sovershenstvovalsya. При этом нет сомнений в верности информации, которая приведена в статье Александра Маркова. Если посмотреть ссылку https://www.researchgate.net/publication/257843091_Reconstru ction_of_the_neck_of_Azhdarcho_lancicollis_and_lifestyle_of_ azhdarchids_Pterosauria_Azhdarchidae масса летающих ящеров достигала 70-85 кГ.

Есть другие оценки веса: "Традиционно считалось, что птерозавры чрезвычайно легкие по сравнению со своими размерами. Позже стало понятно, что это будет означать нереально низкую плотность их мягких тканей. Поэтому некоторые современные оценки экстраполируют вес до 250 килограммов (550 фунтов) для самых крупных видов. Википедия site:wikichi.ru. И даже - "Согласно исследованиям, вес некоторых птерозавров мог достигать 540 килограммов, что, теоретически, должно было превратить их в наземных существ" https://yandex.ru/turbo/hi-news.ru/s/research-development/samyj-bolshoj-dinozavr-na-zemle-mog-letat.html.

Учитывая необходимую для полета большую энергетику, для обеспечения работы мышц необходим пищеварительный тракт и легкие с относительно большими размерами, а также необходимо большое количество крови и сосудов, которые нужны для питания и охлаждения, что в свою очередь увеличивает вес летающих ящеров. При этом соотношение веса костей и мягких тканей не должно сильно отличатся от современных птиц. Поэтому более реальные оценки массы тела летающих ящеров сдвигаются в область 250-500 кГ.

Этот вес намного превышает предельный вес современных летающих животных, при котором эти животные еще способны летать.

Поэтому, можно сделать вывод, что если окружающие условия или биомеханика летающих животных во время жизни динозавров были такими же как в настоящее время, то крупные летающие животные не должны летать.

Для разрешения этого противоречия выдвинуты две гипотезы.-

Между прочим, оказывается, массовые вымирания происходят с периодичностью, в среднем, раз в 26 млн. лет.

26 млн. лет - это, на временнОй шкале, приблизительно, когда жили индрикотерии (почти ровно посредине) до нас и после динозавров.

И это (как я сам грубо подсчитал), приблизительно, соответствует периоду очередного входа/выхода Солнечной системы в/из очередного спирального рукава Галактики.

Хотя я, изначально, никак не связывал вымирание динозавров с этим событием, но, чисто теоретически, изменение плотности метрики окружающего Землю пространства-времени должно бы сказываться на субъективном ощущении притяжения планеты, какой бы причиной ни было вызвано это изменение.-

Ваши вычисления подтверждены в статье профессора Майкла Рампино из Института космических исследований имени Годдарда (NASA), опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

https://www.infox.ru/news/232/143561-v-vymiranii-dinozavrov-povinna-temnaa-materia

Майкл Рампино связывает эти вымирания с прохождением Земли через участки с повышенной концентрацией темной материи.

-

-

-

-

-

-

-

-

Но, правда, это только досужие размышления, без просчетов, мне бы тоже было интересно такие модели и расчеты посмотреть.

Кстати, по поводу стрекоз, а в палеозое же вроде были метровые стрекозы. И летали.

-

Известны также парапланы, планеры и дельтапланы, у которых нет моторчика. Но это совсем не то. Для свободного полета с такими крыльями и весом как у птерозавра необходима значительная мощность для махания крыльями. Ведь птерозаврам необходимо не только планировать, но и взлетать, сопротивляться ветру и очень точно барражировать вблизи поверхности воды, периодически поднимаясь наверх и опускаясь к воде, чтобы поймать рыбу. Я думаю, что мощности, которую можно получить, например от всех мышц современной лошади, для этого недостаточно. При этом, чтобы расселится на значительных территориях, птерозавры должны быть способны путешествовать на тысячи километров.

Тяга людей к свободному полету всегда была огромна. Например широко известны разработки Леонардо да Винчи. Если бы была возможность, реализовать такой полет с использованием малой мощности, в тех габаритах, которыми обладали птерозавры, то это давно было бы реализовано.

В фильме "Лекс" показаны средства передвижения в виде живых стрекоз, у которых внутри имелась полость для пассажира.-

Но это совсем не то

прям так уж совсем? В Википедии написано, что аргентависы в основном планировали как раз. При 70 килограммах веса. Не знаю, были у них мышцы лошади, или сильнее/слабее.чтобы поймать рыбу

Это уже гипотезы. Кетцалькоатклям думаю точно нет ) Ходи себе по болотам, да лови амфибий. А надо – перелети дельтапланом за 1000 км, как альбатрос или аргентависто это давно было бы реализовано

Очень и очень сомнительное утверждение (-

А вот с Кетцалькоатлями в Википедии написаны сплошные противоречия.

С одной стороны "Поскольку кости были найдены в сотнях километров от береговой линии, и следов больших рек или глубоких озёр найдено не было, Дуглас Лоусон в 1975 году отверг рыболовную природу Кетцалькоатля, предположив, что животное питалось падалью подобно африканскому марабу." А суша как известно не очень ровная, поэтому при полете в гору особо не попланируеш. Нужно крыльями махать.

А с другой стороны, "В 1996 году Томас Леман и Уонн Лэнгстон указали, что строение нижней челюсти отличается от таковой у типичных птиц-падальщиков. Они предположили, что длинная шея и длинные беззубые челюсти позволяли Кетцалькоатлями питаться примерно как современные водорезы, ловя рыбу во время полёта над водой, прочёсывая волны клювом[8] Однако исследование 2007 года показало, что для такого большого птерозавра подобный полёт был бы слишком энергозатратен из-за сильного лобового сопротивления[9]".

Эти противоречия можно устранить если предположить, что кости Кетцалькоатля были более прочными, а сила и энергетика их мышц были существенно более высокими чем у современных животных. Что соответствует гипотезе.

Эту гипотезу называю гипотезой синхронизации этапов развития живой материи. Суть связана с волнами темной материи. Немного о гипотезе написано вот здесь. https://old.elementy.ru/novosti_nauki?discuss=433722 Пост 09.11.2020 06:59 и пост 09.11.2020 17:28.-

Эту гипотезу называю гипотезой синхронизации этапов развития живой материи. Суть связана с волнами темной материи. Немного о гипотезе написано вот здесь. https://old.elementy.ru/novosti_nauki?discuss=433722 Пост 09.11.2020 06:59 и пост 09.11.2020 17:28.

А можно ссылаться не на треп в соц-сетях или интернет-странички странных личностей, а на конкретные публикации в рецензируемых изданиях общепризнанных специалистов в области космологии, физики и т.п.?-

Обычно ссылаюсь на собственные гипотезы, на труды ученых и на конкретные публикации в рецензируемых изданиях. В отношении рецензентов, здесь есть хороший ученый и популяризатор - Игорь Иванов. Если что не так, то быстро бы отправил меня в бан. Он обычно писал, что мои гипотезы находятся на грани. В принципе согласен, поскольку все новое в науке находится на грани. Я не занимаюсь наукой профессионально. Это все для отдыха. Свободен от научного сообщества, поэтому могу высказывать самые смелые мысли. В соц. сетях не зарегистрирован. На пустой треп нет времени. Меня здесь интересуют дискуссии. На KAAB сослался в связи с тем, что он видит проблемы и умеет самостоятельно мыслить.

-

Ага. Что-то не понятно, не вписывается в твое представление о чем либо? Не беда! Не мелочись! Даёшь иную Вселенную с иными свойствами гравитации или свойствами материи! И не забываем про "темную материю", ведь дело ясное, что дело темное.

-

Здесь немного не так. Необходимо чтобы гипотезы не противоречили надежно установленным наблюдениям, и не отметали ранее накопленный багаж научных знаний. Мои гипотезы этим критериям удовлетворяют.

-

Есть работы по изменению прочности химических связей из-за волн темной материи, и о самом существовании неких волн темной материи?

Если волны темной материи усиливали прочность костей (=усиливали химическеи связи в органических и неорганических соединениях, составляющих кость), то они должны били усиливать связи и всех других веществ (увеличить вязкость воды, воздуха, прочность камней, да вообще всей живой и не живой материи). Это хоть как-то в чем-то проявляется? Может в иных темпах механической и химической эрозии горных пород в то время, особенностях осадконакопления, что можно было бы определить по каким-то литологическим, химическим исследованиям отложений тех времен? А кристаллы, выросшие в условиях "повышенной прочности" сохранили свою нестандартную прочность по сей день?

Каким конкретно критериям удовлетворяет ваша гипотеза?

Вы придумали волны темной материи и их усиливающее действие чтобы объяснить события в развитии жизни на Земле? Или каким-то образом сперва открыли периодичность волн темной материи в прошлом, затем решили наложить график прихода волн на график событий в развитии жизни на Земле и таким образов выявили взаимосвязь?-

Немного не так. Эта тема обсуждалась вот здесь https://old.elementy.ru/novosti_nauki?discuss=433722 Лучше сначала почитать мои посты: от 10.11.2020 09:43, от 09.11.2020 06:59, от 09.11.2020 17:28 и от 1.11.2020 09:00., чтобы не вываливать весь этот текст здесь по новой. Механизм влияния волн темной материи на живую материю описан в посте 09.11.2020 17:28. А дальше можно продолжить дискуссию в интересующем Вас направлении (конечно с учетом темы обсуждаемой статьи.)

-

-

-

-

-

-

Я бы еще добавил, что для того, чтобы эффективно планировать и использовать аэродинамическую подъемную силу, в частности, для старта от земли с помощью ветра, необходимо иметь хороший аэродинамический профиль крыла, такой, как у птиц.

Если такого профиля нет, то приходится постоянно махать крыльями, как современным рукокрылым, тем более при взлете.

Теперь представим себе, что махать надо одновременно двумя парусами от виндсерфера )

-

-

У меня в связи с этим вопрос, кто либо занимался математическим или натурным моделированием физики летательных процессов для этих рептилий, что показало это моделирование?См. здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82

и здесь:

http://zhurnalko.net/=nauka-i-tehnika/tehnika-molodezhi/1987

Последние новости

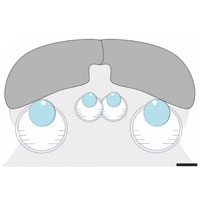

Рис. 1. Реконструкция саратовского птеранодонтида. Как и другие представители этого семейства, он гордо носил на голове эффектный гребень. На волнах покачиваются птицы, близкие к американским ихтиорнисам (Ichthyornithes). Их остатки изредка встречаются в отложениях кампанского яруса в США. Возможно, они будут найдены и в Поволжье. Рисунок Андрея Атучина из обсуждаемой статьи в Geological Magazine