Позднедевонское вымирание могло быть спровоцировано взрывом сверхновой

За всю историю Земли не раз происходили массовые вымирания, во время которых большая доля таксонов исчезала за короткое по геологическим меркам время. На фанерозой пришлось пять крупных массовых вымираний и около 20 менее значительных. Основные гипотезы об их причинах — вулканические явления планетарного масштаба или импактные события. Американские ученые выдвинули гипотезу, согласно которой причиной позднедевонского массового вымирания (одного из крупных) был взрыв сверхновой на расстоянии около 65 световых лет от Земли. Авторы исследования обосновали с помощью расчетов, что космические лучи от этого события могли быть достаточно сильными, чтобы разрушить озоновый слой Земли и вызвать долговременное радиационное повреждение форм жизни, вызвав кризис биоразнообразия. Такая гипотеза о причине девонского вымирания в научной литературе приводится впервые.

Позднедевонское вымирание отличается от других массовых вымираний прежде всего тем, что оно было растянутым во времени. Сокращение биоразнообразия продолжалось в течение всего фаменского века (372,2–358,9 млн лет назад) — последнего века девонского периода. Разные исследователи выделяют до семи отдельных событий, но два основных эпизода вымирания — событие Келлвассера на границе франского и фаменского веков 374,5 млн лет назад, и событие Хангенберга, произошедшее 359 млн лет назад в самом конце девона, на рубеже с каменноугольным периодом — отмечаются всеми.

С первым эпизодом был связан упадок морских видов. Отложения этого периода по всему миру представлены черными сланцами, образующимися в бескислородной восстановительной среде. Поэтому в качестве причины события Келлвассера обычно приводят аноксию океана (см. anoxic event) — критическое снижение содержания кислорода в воде.

Кроме того, в пограничных отложениях франского и фаменского веков во многих местах планеты фиксируется так называемая «ртутная аномалия» — аномальные всплески содержания ртути, которые считаются надежным свидетельством масштабных вулканических событий (G. Racki, 2020. A volcanic scenario for the Frasnian–Famennian major biotic crisis and other Late Devonian global changes: More answers than questions?). В частности, именно в это время происходили массовые извержения в Вилюйской вулканической провинции в Восточной Сибири — одной из крупных магматических провинций палеозоя (подробнее о крупных магматических провинция см. новость В крупных магматических провинциях могло быть два источника магмы, «Элементы», 18.04.2018).

Второй эпизод — событие Хангенберга — характеризовался резким сокращением наземных видов животных и растений. Особенно оно сказалось на позвоночных: на рубеже девонского и каменноугольного периодов вымерло 50% отрядов и более 96% видов этого подтипа.

В целом позднедевонское вымирание было даже более сокрушительным, чем знаменитое мел-палеогеновое, при котором с лица Земли исчезли все нептичьи динозавры. Но внятного объяснения его причин не удается привести именно в силу того, что оно было не одномоментным, а происходило на протяжении длительного времени.

В мае 2020 года в журнале Science Advances появилась статья британских ученых из Саутгемптонского университета, в которой они сообщили о результатах изучения трех непрерывных разрезов озерных отложений верхнего девона — нижнего карбона в Восточной Гренландии.

Хорошо сохранившиеся разрезы наземных отложений, обычно подверженных эрозии, — большая редкость, а особенно те, в которых фиксируется граница между периодами. В Восточной Гренландии полный разрез сохранился, потому что в позднем девоне — раннем карбоне здесь было крупное озеро, на дне которого непрерывно накапливались осадочные отложения, толщу которых мощностью от 2 до 4 м ученые проследили на расстояние 75 км.

Проведенные палинологические исследования показали, что в слоях, относящихся по времени ко второму эпизоду позднедевонского вымирания, пыльца и споры наземных растений деформированы, имеют множество дефектов формы и скульптурных отростков, обладают более темной окраской, а среди спор присутствует большое количество тетрад (рис. 2).

Рис. 2. Нормальные и деформированные образцы спор Grandispora cornuta из верхнедевонских озерных отложений Восточной Гренландии: D, E — нормальные образцы; F–H — образцы с уменьшенным количеством шипов и их неравномерным расположением; I, J — образцы с повышенной пигментацией; К–Р —деформированные; Q — изолированное внутреннее тело без оболочки и шипов; R, V, W — тетрады, в том числе с сильной пигментацией; S–U — неправильные слипшиеся образования. Изображение из обсуждаемой статьи в Science Advances

Подобные повреждения, по мнению авторов, возникают при воздействии на растения ультрафиолетового излучения средней длины — так называемых УФ-В лучей. Обычно эта часть солнечного излучения задерживается атмосферой Земли, а до поверхности доходит только длинноволновой ультрафиолет ближнего диапазона — УФ-А, безопасный для живых существ.

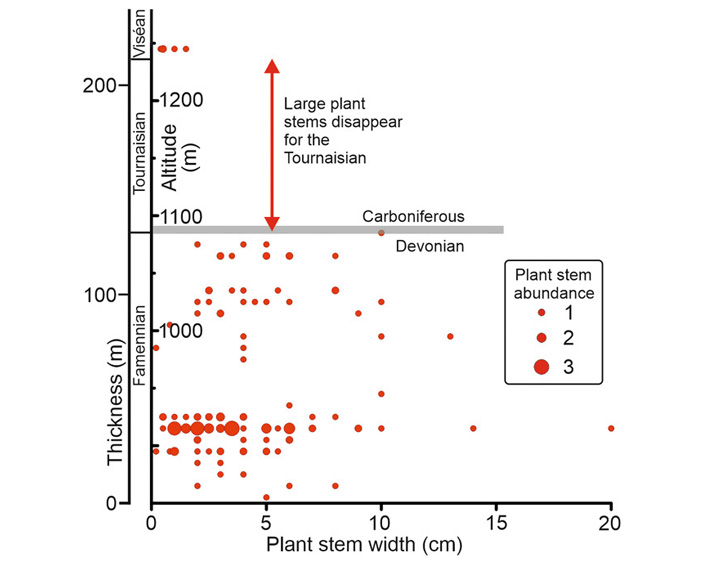

Отсюда исследователи делают вывод о том, что на рубеже девона и карбона имело место нарушение защитного озонового слоя, что и вызвало упадок наземных биосообществ. В статье отмечается, что в отложениях турнейского века (первого века каменноугольного периода) остатки крупных растений практически полностью отсутствуют, а восстановление их начинается только в визейском веке, спустя 10 млн лет (рис. 3).

Рис. 3. Обилие растительных находок (1-2-3) в разрезе фаменского яруса девона, турнейского и нижней части визейского ярусов карбона. По горизонтали — толщина стеблей ископаемых растений, по вертикали — мощность отложений и их абсолютная отметка в разрезе. Серой полосой показан интервал, в котором полностью отсутствуют растительные остатки, красными стрелками — слои, в которых отсутствуют остатки крупных растений. Изображение из обсуждаемой статьи в Science Advances

Похожие деформации пыльцы и образование тетрад спор палеоботаники отмечали и для других массовых вымираний — пермского и триасово-юрского. Обычно их интерпретировали как следствие воздействия на растения вредных вулканических газов в период извержений в крупных магматических провинциях. Но в пограничных отложениях девона и карбона аномалии ртути отсутствуют, а значит вулканы тут ни при чем. В то же время, состав отложений указывает на то, что к концу девонского периода произошло общее потепление климата.

Авторы статьи высказывают предположение, что из-за увеличения температур у поверхности Земли усилилась атмосферная конвекция и в стратосферу, где находится озоновый слой, стало поступать больше водяного пара. Этот пар участвовал в каталитических реакциях преобразования неорганических соединений хлора (в первую очередь HCl и ClON2O) в ClO — свободные радикалы, разрушающие озон. Такой же механизм действовал и для соединений брома.

То, что после конвективной закачки воды в нижнюю стратосферу в ней появляются свободные радикалы хлора и брома и уменьшается содержание озона, подтверждено наблюдениями и моделированием (J. G. Anderson et al., 2017. Stratospheric ozone over the United States in summer linked to observations of convection and temperature via chlorine and bromine catalysis). Однако, этот эффект обычно кратковременный, так как поступающий в стратосферу водяной пар подвергается фотолизу, а ClO превращается обратно в HCl и ClON2O примерно через неделю. А так называемые конвективные штормы происходят не постоянно, а лишь эпизодически, и только в весенне-летний период.

К тому же вертикальный диапазон подобных процессов ограничен нижними слоями стратосферы — 12–18 км над уровнем моря, а стратосферный озон в основном сосредоточен на высоте от 20 до 30 км, то есть большая часть озонового слоя при таком сценарии остается незатронутой. Более того, эффект конвективного усиления обычно ограничен географическими границами. К примеру, регулярно появляющаяся и исчезающая озоновая дыра над Антарктидой, через которую к поверхности Земли проникают УФ-В лучи, пока никак не повлияла на состояние экосистем.

В работе, которая недавно была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, американские ученые из Иллинойсского университета во главе с профессором астрономии и физики Брайаном Филдсом (Brian Fields) предположили, что долгосрочное истощение озонового слоя в конце девонского периода было связано с какой-то космической причиной.

Авторы провели расчеты, которые показали, что ни удары метеоритов, ни солнечные вспышки, ни слияния нейтронных звезд с образованием килоновых, ни гамма-всплески не могли дать такой эффект. Для этого было необходимо длительное воздействие, характерное только для взрывов сверхновых.

Результаты моделирования подтвердили, что катастрофическое разрушение стратосферного озона, способное вызвать нарушения, зафиксированные в ископаемых растениях в конце девонского периода, могло быть вызвано действием ионизирующего излучения от взрыва сверхновой.

Предположение о том, что взрывы сверхновых могут быть причиной массовых вымираний, было высказано еще в 1950-х годах. Сверхновые распространяют в космос пучки ионизирующих фотонов — ультрафиолетовые, рентгеновские и гамма-лучи. При определенной интенсивности, по мнению ученых, они могут истощить озоновый слой. Сначала «дальность поражения» оценивали в 25–50 световых лет, но сейчас авторы показали расчетным путем, что объект излучения может находиться и дальше — до 65 световых лет, а поток заряженных частиц от взрыва сверхновой может «омывать» Землю в течение 100 тысяч лет. То есть, в отличие от эпизодического, сезонного и географически ограниченного истощения озонового слоя, вызванного усилением атмосферной конвекции, последствия взрыва сверхновой будут долгоживущими и глобальными.

Ископаемые свидетельства говорят о том, что снижение биоразнообразия на границе девона длилось на протяжении 300 тысяч лет — сначала появились дефекты спор и пыльцы и потеря их разнообразия, за которыми последовал упадок и исчезновение многих видов растений и животных, включая протодеревья, пластинокожих рыб, трилобитов, аммонитов, конодонтов, хитинозойных (см. Chitinozoan) и акритархов. По мнению авторов, это может свидетельствовать о нескольких катастрофических событиях (то есть, возможно, что в те времена в Галактических окрестностях Солнца последовательно произошло несколько взрывов сверхновых).

То, что потоки энергии и вещества, выброшенные при взрывах сверхновых, периодически достигают Земли, подтверждено находками космогенного радиоизотопа железа-60 в отложениях возрастом 6–8 и 2–3 млн лет (A. Wallner et al., 2016. Recent near-Earth supernovae probed by global deposition of interstellar radioactive 60Fe).

Железо-60 не образуется на Земле или в Солнечной системе — оно формируется именно при взрывах сверхновых. К сожалению, этот радиоизотоп нельзя использовать для доказательства предложенной авторами исследования гипотезы массового вымирания, произошедшего 359 млн лет назад, потому что период полураспада железа-60 составляет всего 2,6 млн лет.

Больше для этого подходят другие изотопы — плутоний-244 и самарий-146, также не образующиеся на Земле, а попадающие на ее поверхность с потоками вещества сверхновых, но которые, в отличие от железа-60, обладают более длинными периодами полураспада. Если хоть один из этих изотопов будет найден в отложениях верхнего девона, можно будет считать гипотезу доказанной, отмечают ее авторы.

Кстати, совсем недавно в еще одной статье, опубликованной в том же журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, геохимики, изучавшие керны глубоководных скважин, пробуренных в Индийском океане, сообщили, что все отложения последних 33 тысяч лет обогащены изотопом железа-60, правда концентрации его не такие высокие, как должны быть при взрыве сверхновых. К тому же они одинаковые во всех изученных слоях.

Авторы считают, что 33 тысячи лет назад Солнечная система влетела в газово-пылевое облако, образовавшееся на месте недавнего взрыва сверхновой, в котором еще сохранились атомы железа-60, и находится в нем до сих пор. И все это время космогенный изотоп железа равномерно оседает на поверхность Земли и других планет Солнечной системы. Найден он был и в образцах лунного грунта, доставленного на Землю.

Источники:

1) Brian D. Fields, Adrian L. Melott, John Ellis, Adrienne F. Ertel, Brian J. Fry, Bruce S. Lieberman, Zhenghai Liu, Jesse A. Miller, Brian C. Thomas. Supernova triggers for end-Devonian extinctions // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2020. DOI: 10.1073/pnas.2013774117.

2) John E. A. Marshall, Jon Lakin, Ian Troth, Sarah M. Wallace-Johnson. UV-B radiation was the Devonian-Carboniferous boundary terrestrial extinction kill mechanism // Science Advances. 2020. DOI: 10.1126/sciadv.aba0768.

3) A. Wallner, J. Feige, L. K. Fifield, M. B. Froehlich, R. Golser, M. A. C. Hotchkis, D. Koll, G. Leckenby, M. Martschini, S. Merchel, S. Panjkov, S. Pavetich, G. Rugel, S. G. Tims. 60Fe deposition during the late Pleistocene and the Holocene echoes past supernova activity // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2020. DOI: 10.1073/pnas.1916769117.

Владислав Стрекопытов

-

Не очень понятно, вымирание длилось 13 000 000 лет, а "омывание" 100 000 лет. Сколько же надо для этого сверхновых? Тут бы поподробнее.

-

Да нет, для первого эпизода вымирания на рубеже франского и фаменского веков вполне подходит "вулканический" сценарий: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092181812

0300655.

А вот для второго, который длился 300 тыс. лет, нужно было найти другое объяснение.-

Вулканические сценарии не подходят для вымираний: для моментов вымираний характерно затишье вулканизма. (Если не путать со скачками охлаждений планеты - "активностью магматизма" в результате падений температуры коры и соответственно приповерхностных магматических очагов). Расцвет биоты идет параллельно с ростом активности вулканизма. Современный пример - потепление, подъем уровня моря и активизация вулканов.

-

-

-

Если грубо прикинуть, что в нашей Галактике сотни миллиардов звёзд и 1 сверхновая за 100 лет, а в радиусе 100 световых лет десятки тысяч звёзд, то есть на 7 порядков меньше, то и сверхновые должны появляться на 7 порядков реже. То есть 1 сверхновая в миллиард лет в радиусе 100 световых лет, или даже чуть реже. Так что вроде всё сходится

-

-

-

Положение Солнца в Галактике уникально: оно находится между рукавами и вращается с той же скоростью, что и рукава. И это длится миллиарды лет.

Таким образом, мы имеем совпадение двух уникальных фактов, второй - мы.

На расстоянии 100 св лет от Солнца находится около 10 тыс звёзд.-

Это только одна из сотен гипотез. Многие астрономы считают, что скорости вращения объектов диска и Рукавов различны. Соответственно пересекаются.

-

Различны. Какие-то больше, какие-то меньше - это зависит от расстояния до центра. Солнце находится рядом с коротационным кругом, поэтому, если и входит в рукава, то редко.

-

По многим данным, радиус "коротации" рукавов и диска находится на радиусе от 1 до 5 кпк (на концах бара). Солнце располагается на радиусе около 8,3кпк. Если не затруднит, киньте ссылку плизз.

-

Скорости Солнца и рукавов известны весьма приблизительно. Но и Ваши цифры, с учётом точности измерений не противоречат тому, что Солнце последний раз могло покинуть рукав миллиард лет назад

И, кстати, а может ли звезда из диска, влетев в рукав, затем его покинуть? Не скушает ли ее там грав. взаимодействие с другими звёздами?-

Известно, что скорость рукавов может быть выше, и даже на порядок. И единственными установленными закономерно-регулярными неоднородностями среды на траектории орбиты Солнца, способными приводить к комплексам периодических изменений в Солнечной системе, являются именно периодичные Спиральные рукава. Других кандидатов на эту роль не наблюдается, либо еще не обнаружены.

-

-

-

-

-

Да, нам повезло, что мы не в ядре, потому что там расстояния между соседними звёздами меньше на порядок, то есть в 1000 раз больше звёзд в единице объёма, и вымирания из-за сверхновых были бы во столько же раз чаще - где-то каждый миллион лет

-

-

Думаю невозможно, мы как бы находимся в очень спокойном и тихом месте, и возле ядра мы долго не протянули там очень шумно и и соседи плохие, склонны к убийствам и суициду

-

ну, я имел в виду, не в самом ядре, а может как минимум намного ближе к ядру? )

За галактический год пошатать могло здорово.

А что, представляю себе – трилобиты резвятся такие в девонских водах, а на небе мириады звезд, самая тусклая из которых – с Венеру ))) некоторые сливаются в скопления почти с Солнце. Романтика же )

-

-

-

-

-

-

1.Андромеда имеет возраст соизмеримый из Milky Way

2 В ее спиральных рукавах очень много голубых сверхгигантов

3 Где наши звезды такого типа ( когда они взорвались и сколапсировали ) возможно были эпохи когда сверхновые взрывались куда чаще?

Если где то не прав поправите буду очень признателен

-

Я решил погуглить, сколько в Андромеде наблюдалось сверхновых. Выяснилось, что за всю историю наблюдений там была только одна сверхновая:

https://en.wikipedia.org/wiki/SN_1885A

Почти в центре (в 16" от ядра при угловом размере галактики 3.167°, то есть в ~ 700 раз больше). В Млечном Пути за II тысячелетие н. э. я насчитал 7 сверхновых:

SN 1006

SN 1054 (Crab Nebula)

SN 1181

SN 1572 (Tycho's Supernova)

SN 1604 (Kepler's Supernova)

Cassiopeia A (~ XVII век)

G1.9+0.3 (~ XIX - XX век)

(взрывы двух последних не наблюдались, хотя есть предположения насчёт Cassiopeia A), плюс одна сверхновая в спутнике Млечного Пути - Большом Магеллановом облаке (SN 1987A). Одна из них (G1.9+0.3) - в Стрельце, то есть в направлении центра Млечного Пути. Масса балджа ~ 1% массы Млечного Пути, но так как большая часть массы сосредоточена в тёмной материи гало, то получается, что в балдже где-то на порядок меньше звёзд, чем во всём Млечном Пути. Так что аномалий в распределении сверхновых в разных местах вроде бы нет.

Итак, в Андромеде мы не наблюдаем сверхновые чаще, чем в Млечном Пути (особенно учитывая её более крупный размер).

Насчёт сверхгигантов:

https://en.wikipedia.org/wiki/Galactic_Center

"There are around 10 million stars within one parsec of the Galactic Center, dominated by red giants, with a significant population of massive supergiants and Wolf-Rayet stars from star formation in the region around 1 million years ago."

Это в центре Млечного Пути, данных по диску я пока не нашёл.

Насчёт эпох: я думаю, что в будущем, когда большая часть межзвёздного газа будет израсходована на звездообразование, количество сверхновых должно снизиться. Но пока израсходована примерно половина. Впрочем, это должно происходить неравномерно во времени и пространстве: облако конденсируется, появляется область звездообразования и, соответственно, сверхновые (сверхгигант живёт совсем недолго - несколько миллионов лет, поэтому он не должен улететь очень далеко от места рождения). Кстати, в данной статье сказано:По мнению авторов, это может свидетельствовать о нескольких катастрофических событиях (то есть, возможно, что в те времена в Галактических окрестностях Солнца последовательно произошло несколько взрывов сверхновых).

То есть, возможно, в девоне Солнце прошло через бывшую область звездообразования, заполненную сверхгигантами, которые иногда взрывались-

А такое замечание:

Как минимум 5 из 7 перечисленных вами сверхновых в Млечном Пути – наблюдались до эпохи оптики. То есть визуально, без усиления.

В то же время – в Андромеде яркость условной средней сверхновой позволит ее наблюдать также как если бы она была у нас в Галактике? Сомневаюсь. 2 млн св лет как-никак.

1885 была максимальной зв величины 5,85. Что на 150 лет раньше спокойно могло пройти незамеченным.

По последнему – поддерживаю. О чем я и писал выше, только в литературно-фантазийном стиле )

-

- падениями крупных космических тел,

- новообразованиями кольцевых глубоководных котловин и плюмов,

- падениями уровня океана и снижений содержания кислорода,

- резкими изменениями климата,

- изменениями плоскости экватора и скорости вращения Земли,

- вспышками тектогенеза и сменами характера инверсий,

- скачками охлаждения планеты,

- импульсами плюмового, платобазальтового магматизма.

Необходимы гипотезы, объясняющие весь комплекс изменений. Например, изменения в озоновом слое не способны объяснить синхронные новообразования новых котловин морей и океанов. Но могут объяснить изменения климата.

-

-

Вы совершенно правы, они отличаются масштабами. При этом масштабы вымираний коррелируют с масштабами перечисленных изменений.

-

Они отличаются не только масштабами, но и факторами, приведшими к вымиранию, и группами организмов, оказавшихся вымиранию подверженными. То есть, разные и причины, и последствия, и сам процесс, и продолжительность - общее только слово.

-

Вы опять правы. В зависимости от масштабов изменений среды, например амплитуд изменений климата, содержания кислорода, озонового слоя (солнечной и космической радиации) могут по разному воздействовать комплексы разных факторов разной интенсивности на различные группы биоты. В каких-то случаях влияние падения содержания кислорода будет превышать влияние похолодания, или наоборот.

-

-

-

Полностью аналогичная ситуация сейчас с накоплением углекислого газа в атмосфере (>400 ppm сейчас). Неважно, сколько его сейчас и сколько было в прошлом. Важно не это, а скорость переходного процесса. И существует ли возможность природы запустить ответную отрицательную обратную связь со сравнимым временем отклика (рост растительности или что угодно иное). Если скорость переходного процесса окажется слишком велика для "органа управления", то даже сколь угодно малое некомпенсируемое превышение концентрации углекислого газа над тем, с чем может справиться природа, экспоненциально увеличит его концентрацию до катастрофических значений с венерианским сценарием на горизонте. И никакие исторические примеры с высоким содержанием СО2 в прошлом вам не помогут. Самое крупное вымирание, возможно, еще впереди. Причем ближе, чем нам кажется. Причем, возможно, терминальное. А вы, тем временем, продолжайте оставаться "климатическими скептиками".

-

Если бы изменение содержания СО2 в атмосфере могло объяснить весь комплекс изменений среды в моменты вымираний, или хотя бы новообразование океанских и морских котловин, данную гипотезу имело бы смысл рассматривать. Но на самом деле повышение СО2, рост интенсивности вулканизма, повышение уровня моря, глобальное потепление являются спутниками расцвета биоты. Т.е. потепление и рост СО2 в истории Земли это всегда было очень хорошо.

-

Судя по этому и другим сообщениям выше, у вас проблемы с логикой.

Некоторые вымирания могут совпадать с повышением СО2. Некоторые повышения СО2 могут вызывать вымирания некоторых. Вывод 1: повышение СО2 не вызывают никаких вымираний, для этого требуются другие изменения среды, не связанные с СО2. Вывод 2: Повышения СО2 всегда приводят к расцвету биоты.

Заслуженный деятель науки, не меньше!

Ну и также стесняюсь спросить: происхождение человека от обезьяны это еще гипотеза или уже факт?

-

https://s596.photobucket.com/user/Avenio/media/Phanerozoic_C

-

справедливости ради – чел же специально акцентировал – мол, "Неважно, сколько его сейчас и сколько было в прошлом", а вы суете исторический график )

-

ну как бы простите я очень верю в принцип актуализма

Полностью аналогичная ситуация сейчас с накоплением углекислого газа в атмосфере (>400 ppm сейчас). Неважно, сколько его сейчас и сколько было в прошлом. Важно не это, а скорость переходного процесса.

очень сильно похоже на голословное кликушество-

Ну почему же? Просто он пишет, что сравнивать надо не абсолютные величины, а скорость процессов, если я правильно его понял.

-

Правильно поняли но СКОРОСТЬ это единственное что у них осталось поскольку в другие эпохи когда уровень СО2 колебался с размахом в десятки раз интенсивные нынешних показателей скорость изменений установить пока нельзя

Все другие страшилки НЕ оправдались

напр аридизация климата

а венерианский сценарий в близком (даже геологическом) будущем простите бред здесь уже много раз обсуждалось

-

-

Если, конечно, она не осталась на противоположном участке диска галактики, ведь прошел галактический год.

а туманности насколько я понимаю развеиваются за время порядка сотен тысяч лет

Если считать количество средних и малых вымираний, то в нашей Галактике не хватило бы Сверхновых, а учитывая пережитое в 1987 году, мы можем делать вывод как отражается это на климате Земли (никак)!

Вымирания связаны напрямую с Трапповыми событиями, в конце обычно которых случается Импактная активность. Механизм вулканизма сегодня понятен, а вот наши Учёные Трапповую активность пока не переживали (нет личного опыта). Только после этого можно будет достоверно утверждать, что они имели преимущество в интеллекте перед Динозаврами!!!

Однако пока ясности нет о природе начальной причины периодической очаговой Трапповой активности, хотя сам процесс изучен неплохо.

Через десятки миллионов лет, когда представители другой доминирующей популяции будут делать раскопки останков наших Учёных, возможно появится ясность в этом вопросе!:)))

-

"Вымирания связаны напрямую с Трапповыми событиями, в конце обычно которых случается Импактная активность."

Все верно, если рассматривать импульсы траппового (плюмового) магматизма как результат скачков охлаждения коры. А скачков охлаждения как результат импульсов импактов-бомбардировок.-

Да, импульсная составляющая не может быть не учтена. Гигантская энергия Чиксулубского метеорита в значительной степени ушла вглубь земли и внесла там солидное возмущение в распределение температур. Понятно, что там, в глубине, всё сочетанно и трудноизмеряемо, но связь импактных импульсов и температурных скачков очевидна.

-

Разность температур должна быть на порядок выше, время охлаждения на пять порядков меньше. При существовавшем непрерывно спрединговом обмене слоев и пористой структуре базальтовых континентальных плит - принципиально НЕВОЗМОЖНО!

Внутренняя структура ядра Планеты генерирует непостижимым образом избыточное тепло. Периодически по неясным причинам этот процесс растет экспонентно сотни тысяч лет и затухает без всяких оснований. График этого процесса хоть и периодичен, но никакой цикличности не имеет.

Если Вы разумно объясните:

1) Откуда берется избыток тепла во внутренних областях планеты.

2) Почему это носит периодически взрывной характер, но никакой последовательной цикличности не имеет.

- тогда Вам дадут вымпел ГТО и конфеты фабрики Большевичка:)))

-

Приятно пообщаться со Специалистом! Сразу возникает куча наболевших вопросов:

- Разве мы не наблюдаем следы импульсов магматизма как результат остывания возможно длительно существовавших магматических расплавов?

- Какова должна быть разность температур в коре? Как в случае образования вечной мерзлоты толщиной до 1,5км с температурами до минус 20 ?

- При МВ наблюдается затишье спрединга и плюмов - в эти моменты обмена слоев и не происходит.

- Планета генерит тепло - передает тепло из центра к поверхности в процессе естественного остывания до состояния Луны или Марса. Периодически происходят скачки усиленного охлаждения - в результате крупных импактов (Мелош) или новообразования плюмов.

- Процесс периодичен. Цикличен (Хаин, Добрецов).

1) А если вести речь не про периодические избытки тепла, а про периодические скачки остывания?

2) Скачки остывания носят периодический характер. Цикличность можно и нужно установить. Для начала разобравшись с датировками возрастов: Вы же знаете, что даже подошва фанерозоя изменялась неоднократно в диапазоне от 470 до 600 млн.лет! И продолжаются изменения.

Вместо вымпела предпочту коньяк.

-

«Мелкие твари» быстро растут, размножаются, мутируют и приспосабливаются. Их механизмы размножения в основном просты, как валенок. А у крупных циклы размножения длительные, строение сложное, поэтому практически нулевой шанс мутировать так, чтобы приспособиться и при этом не «поломать» остальные физиологические процессы, и успеть ещё раздать удачные гены достаточно большому числу потомков. Да что далеко холить - в чернобыльской зоне за пару десятков лет вымерли крупные виды, а мелкие быстро восстановились.

-

Замечательное рассуждение, но, к сожалению, чисто спекулятивное, т.к. не подтверждается экспериментами. Чернобыльский пример здесь не поможет, т.к. (1) это не контролируемый эксперимент и (2) там бета-радиоактивные нуклиды, а в девоне (по мнению авторов) - УФ. Можно привести встречные аргументы: крупные организмы лучше защищены от УФ, особенно органы размножения и жизненно важные органы, у тетрапод есть сложное поведение, которое позволяет приспосабливаться к среде без смены поколений вообще. Разумеется, такие утверждения надо доказывать экспериментально, но это работа авторов статьи, а не её читателей. Пока я не видел, чтобы УФ наносил заметный ущерб макроскопическим (необязательно крупным) организмам. Да, ламинар можно прожечь от бактерий за несколько минут, от грибов за несколько часов, но тараканы там вполне могут жить, сам видел в девяностые.

Так что пока максимальное утверждение по представленным результатам примерно такое:

УФ излучение несомненно убило бы бактерий на поверхности почвы и крупных организмов. Это могло лишить (а могло и не лишить) эти организмы полезных симбионтов. А это, в совокупности с другими причинами, могло вызвать (а могло и не вызвать) гибель этих организмов.

все остальное спекуляции-

от грибов за несколько часов

Воу-воу-воу! Паалехче!!

Глубина проникновения УФ-света (даже жёсткаго) в твёрдых непрозрачных средах - десятки (м.б. сотни) микрон. Все, кто спрятался глубже, будут и дальше жить и трудиться на благо своей малой родины. :)

Попробуйте простерилизовать кубик землицы 1*1*1 м с помощью УФ-света. Потом нам расскажите... :]

Я, вообще, не уверен, какой уровень жёсткаго гамма-излучения понадобится, чтобы решить такую "простенькую" задачку...

-

Анекдот:

Путин собрал Академиков и спросил:

- Денег выделяю достаточно?

Так точно!!!

- Лаборатории есть?

Самые современные!!!

- А что я могу дать Вам сверх того?

Ну по паре сотен Душ Крепостных и свечной заводик - было бы в самый раз...

А теперь сделайте масштабирование и представьте двенадцатиметровый расплавленный шар, покрытый полупрозрачной пленкой толщиной микроны, которая ежедневно рвется и расплывается.

Однако на поверхности этой пленки живут крошечные вши, которые считают свои горы ВЫСОКИМИ, свои континентальные плиты МОГУЧИМИ, а себя центрами Вселенной!!!

Эти идеи заложены так же в их научных теориях и именно по этому в них столько несуразности:)))

Попробуйте взглянуть на ВСЕ со стороны...

-

Насчет вшей не знаю, а вот блохи прыгают примерно на 50 размеров своего роста. Но вы же не можете прыгнуть на 90 метров, так что ваши масштабные рассуждения выглядят весьма наивно.

-

Блохи используют для путешествий кошек и собак, а вши о которых мы говорим с помощью самолётов перепрыгивают даже океаны. Более 2 млн в 2019 году находилось ежесекундно в воздухе в прыжке. Некоторые допрыгивают даже до МКС и летают там по году.

Их основная характеристика - не объективные оценочные критерии окружающей реальности. Постороннему наблюдателю они могли бы даже показаться БЕЗУМНЫМИ. Беда в том что посторонние наблюдатели на планете Земля стремительно ВЫМИРАЮТ и уже давно некому объективно оценить ситуацию! (а она критическая)...

-

Последние новости

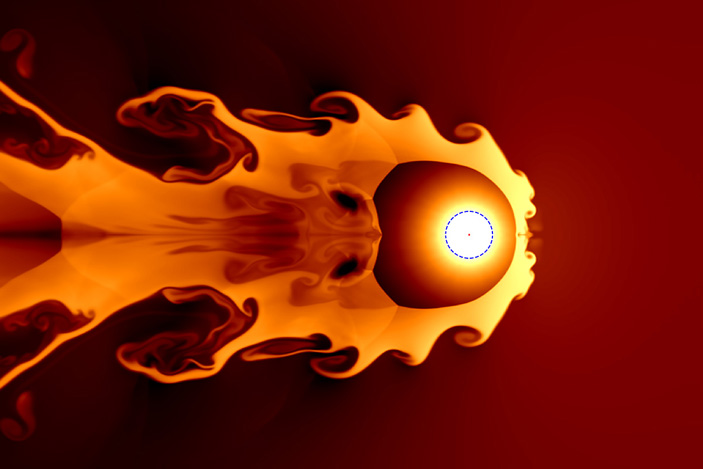

Рис. 1. Компьютерное моделирование направленного потока от взрыва сверхновой, сталкивающегося с солнечным ветром. Из-за этого гелиосфера деформируется. Красная точка — Солнце, пунктиром показана орбита Земли. Изображение из популярного синопсиса к обсуждаемой статье в Proceedings of the National Academy of Sciences