На востоке США обнаружены древнейшие корни «настоящих» деревьев археоптерисов

Палеонтологи обнаружили в США остатки корневой системы древнейшего леса, который произрастал на берегу моря в середине девонского периода, около 385 млн лет назад, пока не стал жертвой наводнения. Самая примечательная особенность этой экосистемы — наличие археоптерисов с развитыми корнями, уходящими глубоко в почву. Повсеместное распространение таких деревьев могло спровоцировать резкое похолодание климата, которое в конечном итоге привело к масштабным оледенениям. Новая находка доказывает, что процесс химического выветривания, связанный с существованием лесов и приведший ко всем этим драматическим преобразованиям, мог начаться существенно раньше, чем считалось.

До сих пор звание древнейшего леса удерживали за собой залежи окаменевших пеньков, найденные при строительстве дамбы близ местечка Гилбоа в штате Нью-Йорк. Основу этого среднедевонского леса составляли эосперматоптерисы (Eospermatopteris) из группы кладоксилеевых папоротников, а в нижнем ярусе росли древовидные плауны и прогимноспермы Aneurophytales. Об этом «Элементы» рассказывали в новости Самый древний лес на Земле был по крайней мере трёхъярусным. Тем не менее, в лесу Гилбоа отсутствовали археоптерисы, которые считаются первыми «настоящими» деревьями современного типа: их ствол ветвился по всей длине, а не только на вершине, а внутри его поддерживало мощное кольцо вторичной ксилемы (древесины), формирующееся благодаря деятельности двустороннего (bifacial) камбия. Этот камбий, имеющийся у большинства современных древесных видов, одновременно с ксилемой, откладываемой вовнутрь, с внешней стороны образует флоэму (луб), тем самым фактически снимая ограничения на утолщение ствола.

Благодаря этой прорывной «технологии» в позднем девоне археоптерисы получили повсеместное распространение — их остатки были найдены в Западной Европе, Казахстане, Северной Америке и даже на арктическом острове Элсмир. Несмотря на прогрессивное строение вегетативных органов, размножаться археоптерисы продолжали по старинке — не семенами, а спорами. Грубо говоря, это были деревья со стволом как у сосны и листьями как у папоротника. Поэтому первоначально ученые даже не подозревали, что эти органы могут принадлежать одному и тому же растению. Ископаемая древесина археоптерисов была описана в 1911 году русским палеонтологом Михаилом Залесским как род Callixylon и отнесена к кордаитам — семенным растениям, близким к голосеменным, тогда как отпечатки листьев, которым и было дано название Archaeopteris, долгое время числились как прапапоротники.

Только в начале 1960-х годов американский палеоботаник Чарльз Бек нашел листья и древесину археоптерисов в прижизненной связи. Как писал отечественный палеоботаник Сергей Мейен, «сочетание прапапоротниковых вай и стволов голосеменного типа показалось некоторым палеоботаникам настолько диким, что даже возникли подозрения, не мистификация ли это». Тем не менее, правота Бека вскоре подтвердилась, и археоптерисы были отнесены к особому классу прогимноспермов (предголосеменных), от которого могли произойти все остальные семенные растения.

Благодаря способности неограниченно утолщать ствол археоптерисы получили возможность расти ввысь. В среднем их высота составляла 8–15 метров, а в отдельных случаях могла достигать 30 метров. Чтобы заякоривать такой ствол в почве и снабжать водой и минеральными веществами разветвленную крону, археоптерисам требовалась мощная корневая система. Благодаря наличию вторичного камбия их корни могли неограниченно расти и ветвиться, а в случае повреждения верхушки восстанавливали свой рост за счет боковых почек.

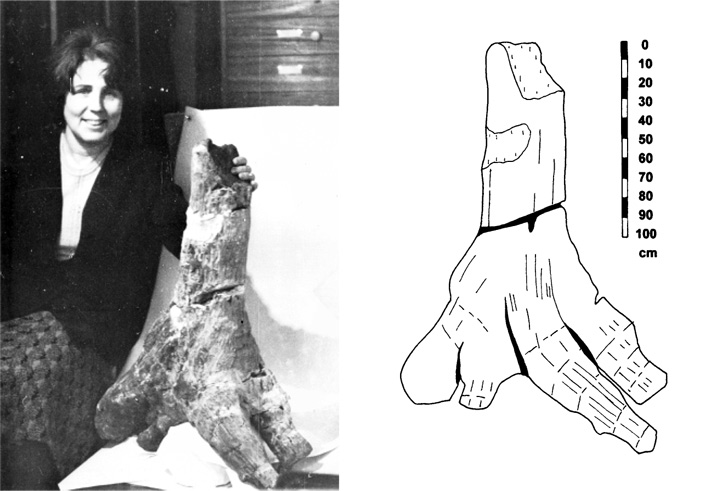

Рис. 2. Палеоботаник Наталия Снегиревская и найденный ей на Донбассе пень Callixylon trifili с сохранившимися основаниями корней. Фото из статьи С. М. Снигиревский, 2016. Творческий путь Наталии Сергеевны Снигиревской (Заметки коллеги и сына)

Впервые строение корневой системы археоптерисов в 1980-е году изучила отечественный палеоботаник Наталия Снегиревская, которая нашла пни Callixylon с сохранившимися корнями близ села Раздольного на Донбассе. На один из этих пней можно посмотреть в музее при Ботаническом институте РАН в Санкт-Петербурге. Тем не менее, стволы, которые изучала Снегиревская, захоронились не in situ, то есть на том же месте, где и росли, а предварительно были смыты каким-то наводнением, в ходе чего значительно пострадали. Первые же относительно интактные корневые системы археоптерисов были найдены в 1997 году близ американского городка Траут Ран (штат Пенсильвания), в отложениях верхнего девона. Оказалось, что корни этих деревьев уходили как минимум на 1–1,5 метра в почвенный горизонт — весьма внушительная цифра, если учесть, что еще в раннем девоне максимальная глубина корней сосудистых растений не превышала и 20 см (S. G. Driese et al., 1997. Morphology and Taphonomy of Root and Stump Casts of the Earliest Trees (Middle to Late Devonian), Pennsylvania and New York, U.S.A.).

Рис. 3. Слева — основные механизмы химического выветривания, связанные с жизнедеятельностью растений. Справа — содержание углекислого газа в атмосфере в разные геологические эпохи, красной стрелкой отмечено появление деревьев с развитой корневой системой в среднем девоне. Рисунки из статей L. L. Taylor et al., 2009. Biological weathering and the long‐term carbon cycle: integrating mycorrhizal evolution and function into the current paradigm и D. L. Royer, 2006. CO2-forced climate thresholds during the Phanerozoic

Благодаря развитой корневой системе повсеместное распространение археоптерисовых лесов могло оказать значительное влияние на климат нашей планеты. Древесные корни разрывают минеральные пласты, задерживают воду и выделяют при дыхании CO2, их гниющие остатки создают благоприятную среду для бактерий, которые в процессе жизнедеятельности вырабатывают кислоты. Кислотность почвы повышается также благодаря грибам, входящим в состав микоризы, симбиотической ассоциации грибного мицелия и корней. Под действием всех этих факторов минералы начинают менять свой химический состав: на территориях, занятых современными лесами, процесс химического выветривания идет в среднем в 4 раза быстрее, чем при отсутствии растительности В результате силикатные породы (например, CaSiO3) постепенно переходят в карбонатные, такие как известняк (CaCO3), что приводит к депонированию атмосферного углерода в почве и в океане, куда также смываются продукты химического выветривания. По мнению ряда ученых, именно этот процесс стоял за резким падением уровня атмосферного CO2 во второй половине девона (см. рис. 3), что сопровождалось серьезным похолоданием, продлившимся почти до конца пермского периода (J. L. Morris et al., 2015. Investigating Devonian trees as geo‐engineers of past climates: linking palaeosols to palaeobotany and experimental geobiology).

Рис. 4. Исследователи, стоящие рядом с корнями археоптериса, найденными рядом с Каиром (штат Нью-Йорк). Фото с сайта smithsonianmag.com

Это затянувшееся введение, как я надеюсь, поможет читателям по достоинству оценить открытие, сделанное авторами статьи, опубликованной на днях в журнале Current Biology. Основной его смысл заключается не в том, что исследователи обнаружили остатки древнейшего леса. На самом деле, лесные палеопочвы, вскрытые близ городка Каир в штате Нью-Йорк (да, в США помимо Парижа и Москвы есть и собственный Каир), всего на 2–3 млн лет древнее, чем лес Гилбоа, расположенный в 40 км от него. Гораздо важнее, что под Каиром прекрасно сохранились древнейшие корневые системы, с высокой вероятностью относящиеся к археоптерисам. На площади около 3000 квадратных метров ученые обнаружили несколько крупных корневых розеток с 10–15 первичными корнями, расходящимися от основания ствола, и множеством ответвляющихся от них боковых корешков. Длина отдельных первичных корней составляет до 8–10 метров, диаметр у основания — 6–7 см, в почву они врастали на 1,2–1,6 метров. Глядя на такие корневые системы, легко представить, что в девоне они могли самым серьезным образом перепахать земную поверхность.

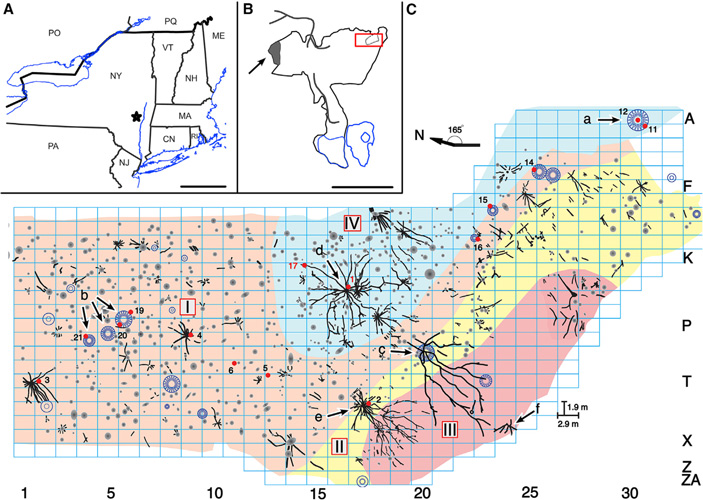

Рис. 5. A — карта с местонахождением, B — план карьера близ Каира, где были обнаружены палеопочвы (отмечены красным прямоугольником), черная стрелка обозначает залежи черных сланцев, С — план разреза. Цифры I–IV обозначают палеопочвы с различными свойствами поверхности, голубые кружочки обозначают корневую систему эосперматоптерисов, черным показаны корни археоптерисов, стрелки с буквенными обозначениями указывают на наиболее хорошо сохранившиеся отпечатки, красными точками отмечены места бурения. Длины масштабных отрезков: 160 км (A) и 263 м (B). Рисунок из обсуждаемой статьи в Current Biology

Хотя сами «пеньки» не сохранились, авторы статьи уверены, что корни принадлежат именно археоптерисам — других потенциальных кандидатов в среднем девоне просто нет. Корневая система всех остальных древесных растений в то время была значительно проще. В тех же палеопочвах близ Каира наряду с корнями археоптерисов присутствуют и корни папоротникообразных эосперматоптерисов, встречающихся, как я уже говорил, и в лесу Гилбоа (Найдены древнейшие деревья, «Элементы», 24.04.2007). Корневые розетки этих растений легко узнать по глубокой впадине в центре — она соответствуют утолщенному основанию ствола, которое у эосперматоптерисов напоминало луковицу. Корни эосперматоптерисов расходились в стороны всего на 1–2 метра, были гораздо тоньше, чем у археоптерисов (всего 0,7–1 см) и практически никогда не ветвились. Максимальная глубина проникновения корней эосперматоптерисов составляла всего 30 см. Очевидно, что такие корни не могли бы спровоцировать серьезную химическую эрозию.

Рис. 6. Аэрофотоснимки корневых систем археоптерисов в палеопочвах близ Каира. Фото с сайта smithsonianmag.com

Кроме того, в палеопочвах Каира ученые обнаружили корневые системы третьего типа, которые, судя их по дихотомическому ветвлению, могли принадлежать каким-то древовидным плаунам. Таким образом, как и в Гилбоа, каирский лес тоже был организован довольно сложно и состоял как минимум из трех компонентов. Как и лес Гилбоа, он был заболочен и произрастал близ морского побережья, и время от времени затоплялся высокой приливной волной, о чем свидетельствуют целые скелеты и отдельные части рыб, найденные близ корней. В ходе таких наводнений деревья гибли и заносились осадками, благодаря чему их корневые системы и сохранились до наших дней.

Источник: William E. Stein, Christopher M. Berry, Jennifer L. Morris, Linda VanAller Hernick, Frank Mannolini, Charles Ver Straeten, Ed Landing, John E. A. Marshall, Charles H. Wellman, David J. Beerling, Jonathan R. Leake. Mid-Devonian Archaeopteris Roots Signal Revolutionary Change in Earliest Fossil Forests // Current Biology. 2019. DOI: 10.1016/j.cub.2019.11.067.

Александр Храмов

Древесные корни разрывают минеральные пласты, задерживают воду и выделяют при дыхании CO2, их гниющие остатки создают благоприятную среду для бактерий, которые в процессе жизнедеятельности вырабатывают кислоты. Кислотность почвы повышается также благодаря грибам, входящим в состав микоризы, симбиотической ассоциации грибного мицелия и корней.С другой стороны:

В результате силикатные породы (например, CaSiO3) постепенно переходят в карбонатные, такие как известняк (CaCO3), что приводит к депонированию атмосферного углерода в почве и в океанеНа мой скромный взгляд, это взаимоисключающие версии. Так как при закислении мел будет разлагаться и разлетаться. И vice versa: при отложении мела будет защелачивание почвы. Можете спросить у любого агронома, или даже проверить самостоятельно. :)

Такшта, очередной опус "неопределившихся, из числа примкнувших". B)

-

В нашей полосе закисление почв самый что ни на есть реальный процесс, из-за чего садоводы закупают известь мел и доломит для раскисления почв.

Теперь по реакции силиката с СО2 очевидно что более сильная кислота угольная вытесняя менее сильную кремниевую переводит продукты из более щелочных в менее щелочные, т.е. процесс закисления выражается не в появлении кислоты а в снижении щелочности. Это в глубине. А в верхнем слое идет накопление гуминовых и фульвокислот, если условия допускают. Замечу гуматы калия все равно имеют щелочную реакцию, но это не отменяет процесс закисления.-

Вы это всё верно говорите. Однако ж в статье подчёркнуто особо:

для бактерий, которые в процессе жизнедеятельности вырабатывают кислоты

Это в первую очередь ацетат (у микроаэрофильных и анаэробных). :)

Такшта я по-прежнему утверждаю, что: а) "мел" как таковой не откладывается в почве (по крайней мере, в текущую эпоху); б) депонирования угл.газа, как он есть, не происходит (впрочем, это отнюдь не исключает возможности депонирования в виде упомянутых вами гуматов и фульвокислот).-

Чтобы утверждать что то, надо понимать состав палео почв и подлегающих горизонтов. А я например ничего на эту тему не читал. Из кислот выделяемых бактериями тоже ситуация очень запутанная, есть такие которые разрушают минералы, но для этого им не нужны кислоты. Уксус выделяют во первых далеко не все, во вторых многие его с удовольствием обратно потребляют. В аквариуме например и спирт и уксус съедается за пару дней хотя там нет специфических потребителей данных продуктов. Насчет мела поэтому ничего не могу сказать. Однако учитывая что корни стали уходить вглубь в любом случае они стали менее доступны для активной переработки что привело к изъятию углерода. В общем тему надо изучать есть ли отложения наземных карбонатов той эпохи есть ли залежи углей.

-

Про депонирование углерода в виде карбоната в почве - скорее всего неточность в статье. Он в основном выводится в виде карбоната кальция в океане, см. мой комментарий ниже.

За счет деревьев углерод мог выводится еще в виде каменного угля. Древесина - это же по сути уголь+вода. Но для этого нужны анаэробные условия ее захоронения.

Насчет корней, ИМХО, скорее наоборот - они усилили эрозию глубинных слоев почвы (т.е. способствуют попаданию туда агрессивных веществ).

-

-

-

Рекомендую посмотреть недавнюю статью "Опровергнута связь между подъемом Гималаев и похолоданием в среднем неогене" - там описывается возможный механизм вывода CO2 при увеличении скорости растворения кальция почв.

Правильнее будет строить такую цепочку:

корни -> ускорение смыва кальция в океан -> изъятие CO2 из атмосферы в виде карбоната ракушек.

При этом поток кальция в океан под действием корней растений может увеличиваться по двум основным причинам:

а) механическое разрушение пород (лучше контакт с осадками, смыв получающегося из силиката гидрокарбоната кальция в воду)

б) кислоты (включая CO2-углекислоту, выделяемые корнями при жизни и при гниении под действием грибов-бактерий) дополнительно ускоряют разрушение силиката кальция и поток солей кальция, включая гидрокарбонат, в океан.

В принципе это логично, но хорошо бы независимо подтвердить или опровергнуть, хотя бы теми же методами, как опровергли связь похолодания с ростом Гималаев (см. указанную статью).

(Глядел с телефона, не с большого компа.. На сайте для большого компа та картинка много мельче относительно размеров странички , потому круги эти не так бросаются в глаза)

-

Следы от техники?

Вот эти картинки в большом разрешении:

тут "дырки" - явно были пробиты сверху через слой с корнями

https://public-media.si-cdn.com/filer/25/09/2509925f-debb-47fd-bc5f-0a435b385778/cairo_119-135_pan.jpg

https://public-media.si-cdn.com/filer/cf/f4/cff42133-fb98-4b32-bc07-55e079afefa3/cairo_011-143-pan.jpg

Последние новости

Рис. 1. Классическая реконструкция общего вида и побегов археоптерисов, предложенная палеоботаником Чарльзом Беком. Рисунок из статьи Charles B. Beck. 1962. Reconstruction of Archaeopteris and further consideration of its phylogenetic position