Корь вызвала иммунную «амнезию» у детей ортодоксальных протестантов

Недавние исследования обнаружили, что корь помимо известных угроз здоровью способна вызывать иммунную «амнезию». То, что этот вирус поражает иммунные клетки, было известно и раньше, но считалось, что впоследствии они восстанавливают свое количество. Это действительно так, но теперь американские ученые на примере эпидемии кори среди ортодоксальных протестантов в Нидерландах выяснили, что при этом страдает качество: антител к уже перенесенным заболеваниям становится меньше и они хуже узнают своего врага. Это значит, что организм становится вновь чувствителен к возбудителям, к которым у него уже был иммунитет.

До появления вакцины в 1963 году корь была одним из самых распространенных тяжелых детских заболеваний. Она невероятно легко переносится воздушно-капельным путем между людьми, вызывает много болезненных симптомов и массу осложнений. Основная мишень вируса кори в организме человека — иммунная система. Попадая в легкие, он атакует местные макрофаги. Чтобы очистить организм от заболевших макрофагов, в борьбу с вирусом включаются другие иммунные клетки, но в итоге они тоже поражаются и лишь разносят вирус по всему организму. На этом этапе появляются характерные симптомы кори, а иммунитет очень сильно слабеет. Температура поднимается, появляется головная боль, кашель, светобоязнь, а затем — и красная сыпь по всему телу. Количество иммунных клеток падает, так что организм становится беззащитнее перед другими патогенами. В конце концов находятся иммунные клетки, способные противостоять этому вирусу, и после выздоровления к нему вырабатывается иммунитет, но осложнения регулярно приводят к тяжелым последствиям и смертельному исходу: ежегодно фиксируется около 120 000 таких случаев.

Краткий рассказ о том, что вирус кори делает, попав в организм человека, и почему эта болезнь такая опасная. Рекомендуем также прочитать подробную статью Корь: война с детской чумой продолжается

Основные потери от болезни организм — если выживет — способен восстановить за несколько месяцев. Несмотря на это известно, что корь влияет и на дальнейшую выживаемость: шансов умереть в последующие пять лет у переболевших корью людей больше. Детального объяснения этому феномену нет, но в последние годы появилось предположение о том, что корь вызывает иммунную «амнезию»: организм забывает болезни, которыми уже болел, и может начать болеть заново. Так, еще в начале XX века были описаны случаи «забывания» туберкулеза: у переболевших туберкулезом реакция Манту после кори снова становилась негативной.

Приобретенный иммунитет работает за счет клеток памяти — Т- и В-лимфоцитов. Т-клетки убивают патогены самостоятельно, а В-клетки для этого выделяют антитела — специфичные метки, которые помечают вредителя для других иммунных клеток. Эти антитела специфичны — каждый их тип помнит только об одном враге, а точнее об отдельном куске его белка — эпитопе. Организм может выработать для одного патогена сразу несколько типов антител, каждый из которых будет узнавать свой эпитоп.

Изначально каждая В-клетка имеет свою уникальную ДНК-матрицу, с которой она синтезирует свои уникальные антитела. Первая встреча с патогеном заставляет ее размножиться, так что в организме появляется целая армия клонов, производящих похожие антитела. После того, как атака отражена, большинство бойцов этой армии исчезает, но некоторые остаются и превращаются в клетки памяти. Именно они сохраняют информацию о том, какие антитела пригодились в борьбе с недугом в прошлый раз и ДНК-рецепт их приготовления. Узнав патоген, запомненный по прошлой встрече, они активируют иммунный ответ гораздо шустрее, чем в первый раз.

Большинство антител, циркулирующих у нас в крови, вырабатывается долгоживущими клетками плазмы в костном мозге (см. Plasma cell), и по их разнообразию можно судить о приобретенном иммунитете. Но для того, чтобы проверить гипотезу иммунной «амнезии», нужна группа людей, переболевших корью в относительно контролируемых условиях: сравнив разнообразие антител до и после болезни, можно узнать, пострадала ли от нее иммунная память.

Из-за высокого уровня вакцинации эту гипотезу было сложно проверить еще совсем недавно, но из-за усиливающегося движения антипрививочников вспышки кори перестали быть редкостью. Команда ученых из США, Финляндии и Нидерландов воспользовалась одной из них, случившейся в 2013 году в Нидерландах. Результаты их исследования опубликованы в недавнем выпуске журнала Science.

В этой стране есть регион, находящийся под сильным влиянием протестантской церкви, так называемый «Библейский пояс» (рис. 2). Рождаемость там выше, чем в других областях, а значительное количество жителей следует церковному уставу: ходит по воскресеньям в церковь и, кроме прочего, с неодобрением относится к абортам, сексуальным меньшинствам и прививкам. Неудивительно, что в ортодоксальных протестантских школах этой местности оказалось много восприимчивых к кори детей.

Рис. 2. Карта Нидерландов, на которой отмечены заболеваемость корью в 2013 и 2014 годах (слева, размер круга соответствует числу заболевших в данном муниципальном районе), процент привитых людей (в центре, чем темнее оттенок синего, тем меньше привитых, самый темный — <80%, самый светлый — >95%) и количество ортодоксальных протестантских школ (справа, размер круга соответствует числу учащихся, цвет — типу школы). Рисунок из статьи M. Bier, B. Brak, 2015. A simple model to quantitatively account for periodic outbreaks of the measles in the Dutch Bible Belt

Рассылая приглашения для участия в исследовании по этим школам, ученые смогли набрать экспериментальную группу из 82 человек в возрасте от 4 до 17 лет. Все они — письменно или устно — выразили свое согласие на участие, их родители тоже были не против. Никто из детей на момент начала исследования не болел корью, но шансов заразиться, учитывая эпидемиологическую обстановку, у них было достаточно, и 77 из 82 участников обследования ей переболели. Родители были в курсе надвигающейся эпидемии, но по религиозным причинам ничего не делали для предотвращения болезни. 43 ребенка переболели корью в острой форме и получили осложнения вроде отита и пневмонии, но по тем же соображениям не были госпитализированы и находились под присмотром врача общей практики (про медицинские детали можно узнать из предыдущей статьи на тех же данных, см. B. Laksono et al., 2018. Studies into the mechanism of measles-associated immune suppression during a measles outbreak in the Netherlands). Таким образом, на руках у исследователей оказались образцы крови детей до и после болезни.

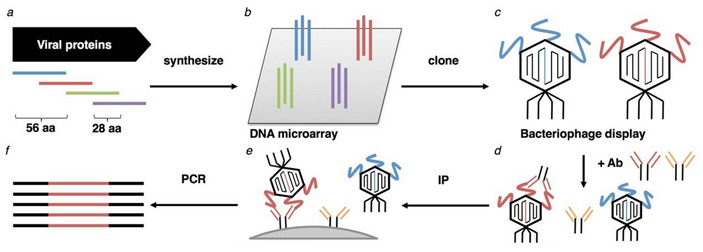

Чтобы сравнить разнообразие антител до и после кори, авторы статьи воспользовались методом VirScan. Суть его довольно проста: закрепленные на подложке антитела «знакомят» с белками разных вирусов, а потом определяют, кого из них они узнали и схватили. Для этого исследования авторы статьи собрали свою собственную библиотеку патогенов из полных протеомов четырехсот самых распространенных вирусов и еще кучи бактериальных белков.

Чтобы их синтезировать и потом определить, в этом методе предлагается использовать фаги — модельные бактериальные вирусы. В лаборатории в них встраивают ДНК нужного белка, которая потом экспрессируется, а белковый продукт встраивается в стенку фага. Там антитело его увидит и схватит, удерживая заодно весь фаг. После обработки закрепленных на подложке антител смесью фагов с разными встроенными белками всё, что не прицепилось к антителам, смывают, а ДНК оставшихся фагов секвенируют. Если там есть ДНК белков из библиотеки, то они узнаются антителами. Так можно узнать, какие белки патогена узнаются иммунитетом. Схематично основные этапы этого процесса показаны на рис. 3.

Рис. 3. Механизм работы метода VirScan. Рисунок из статьи G. Xu et al., 2015. Comprehensive serological profiling of human populations using a synthetic human virome

Кроме того, применив количественный анализ, можно прикинуть, сколько эпитопов каждого сорта оказалось связано на подложке и — как следствие — концентрацию антител одного сорта.

В контрольные группы вошли люди, не болевшие корью, среди которых оказались здоровые привитые дети, дети до и после стандартной прививки MMR (корь, свинка, краснуха), а также те пять непривитых детей из экспериментальной группы, которым повезло не заболеть корью. У участников разных контрольных групп брали по два образца крови с разными интервалами между этой процедурой (три месяца или год).

Обработав образцы крови, взятые у участников экспериментальной и контрольных групп, ученые сравнили результаты. Амплитуда и направленность изменений оказались разными в контрольной и экспериментальной группах. Если в контроле были замечены незначительные колебания разнообразия антител в обе стороны, то после кори оно однозначно падало. В среднем разнообразие сокращалось на 20%, а у 12 из 77 детей оно упало больше чем на 40%.

При этом количество антител к кори в экспериментальной группе ожидаемо выросло, также как и в группе детей со свежими прививками. Дополнительно в группе свежепривитых детей даже обнаружился небольшой общий рост разнообразия антител. Исследователи считают, что это связано не с положительным действием вакцин, а с естественным пополнением репертуара антител у маленьких детей: прививку делают в совсем раннем возрасте, когда он активно пополняется. Непривитых детей аналогичного возраста в исследовании не было, так что корректно проверить это предположение не удалось.

Из рисунка 4 видно, что изменения в количестве антител могут происходить как в большую, так и в меньшую сторону. Часть этого эффекта обусловлена несовершенством метода (например, какие-то антитела просто не попали в первый или второй образец крови), а часть отражает реальные изменения в организме.

Рис. 4. Разнообразие связанных эпитопов (примерно соответствует разнообразию антител) из крови, взятой в начале и конце исследования. На рисунке показаны как суммарные изменения в контрольных и экспериментальной группах (A, B), так и результаты по отдельным вирусам (D), а также динамика количества связанных эпитопов вируса кори (C). Кроме того, на изображении E показано, как изменилось количество антител к разным возбудителям (строки) у отдельных людей (столбцы). Серым и синим отмечены контрольные группы (синий — это дети, которым была сделана прививка MMR), зеленым — пятеро не переболевших детей из экспериментальной группы, а красным — дети из экспериментальной группы с острым и мягким течением кори. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Ограничившись антителами, которые были обнаружены в первый раз, ученые подсчитали сколько таких же антител осталось к моменту второго забора крови. Это позволило подсчитать реальный урон без его компенсации за счет новоприобретенных за время исследования антител. Такая методика подсчета дала сокращение репертуара у переболевших корью больше чем на 30% (рис. 5). В контрольных группах 90% антител из первого образца крови нашлись и во втором.

Рис. 5. Количество оставшихся ко второму измерению антител для отдельных пациентов (справа) и по группам (слева). Серым отмечены контрольные группы, зеленым — пятеро не переболевших детей из экспериментальной группы, а красным — дети с острым и мягким течением кори. Контрольные группы A и B отличались интервалом между заборами крови (три месяца или год). Значимой разницы между этими группами не нашлось, и это позволяет считать, что репертуар антител в целом достаточно стабилен, а его сокращение в контрольных группах обусловлено техническими ограничениями метода, а не реальной динамикой. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Для корректной работы иммунитета важно не только разнообразие антител, но и их количество. Само по себе сокращение репертуара антител не обязательно вызывает иммунную «амнезию». Поскольку для данного патогена может вырабатываться несколько типов антител, специфичных к разным эпитопам, антитела одного или нескольких типов гипотетически могут компенсировать полное исчезновение антител других типов и мобилизовать организм на борьбу со старым врагом.

Исследователи выяснили, что после кори уменьшается не только разнообразие антител, но и их способность связывать отдельные эпитопы. Авторы статьи подсчитали для каждого отдельного узнанного эпитопа силу его связывания — по сути, титр специфичных для него антител в образце.

В организме количество антител обычно напрямую зависит от времени, прошедшего с момента последней встречи с патогеном: чем память свежее — тем их больше. Так, количество антител определенного сорта за время исследования должно вырасти, если человек в промежутке между замерами повстречается с патогеном, к которому они специфичны. Если же встреча произошла незадолго до начала всех измерений, то количество антител должно, наоборот, упасть.

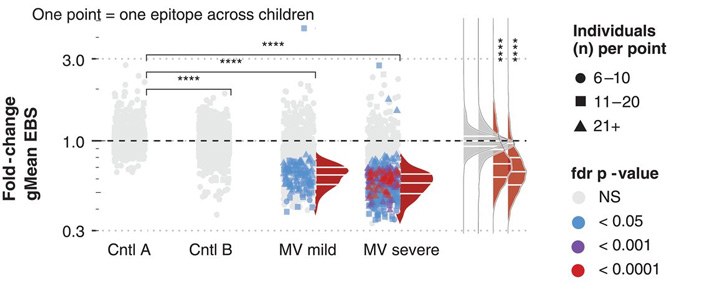

Исследователи наблюдали обе этих ситуации — снижение и увеличение количества антител — во всех группах. Но если в контроле они были распределены примерно одинаково, то у переболевших корью детей обнаружили очевидный перекос в сторону «вымирания» антител (рис. 6).

Рис. 6. После кори антител становится меньше, и они связывают белки не так эффективно. Каждая точка соответствует одному эпитопу, связывание которого обнаружено как минимум у шести детей. Положение точки указывает на то, как в среднем изменилось количество связавшегося белка между двумя изменениями: если точка выше пунктирной линии, то эпитоп связался лучше во второй раз (и значит количество антител в образце тоже выросло), а если ниже пунктира, то — хуже. Видно, что в контрольных группах (серый) эти два процесса уравновешены, а у переболевших корью наблюдается явный перекос в сторону плохого связывания белков. Цветами отмечены точки со значимыми p-value (см. False discovery rate), а справа дополнительно построены графики их распределений по всем четырем группам. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

При этом обнаружились патогены, которые стали лучше узнаваться в организмах детей, переболевших корью. За 80% таких случаев оказались ответственны всего шесть микробов: аденовирус С, вирус гриппа А, респираторно-синцитиальный вирус, вирус Эпштейна — Барр и две бактерии (Streptococcus pneumoniae и Staphylococcus aureus).

Исследователи предположили, что в случае с переболевшими корью рост количества антител может быть связан с новой встречей с патогеном, а вовсе не мобилизацией иммунитета корью. Эту догадку подтверждает тот факт, что устойчивые к отдельным патогенам дети живут вместе или хотя бы в одном районе, так что что шансы заразиться одним и тем же у них был весьма велик.

Кроме того, часть вышеупомянутых патогенов — возбудители обычных осложнений после кори. Так, тринадцати детям после кори пришлось еще и переболеть отитом и пневмонией, чтобы вернуть свой иммунитет против Streptococcus pneumoniae.

В дополнение к основному наблюдению над людьми авторы статьи провели аналогичные эксперименты над обезьянами. Они сравнили их образцы крови до и после кори и обнаружили сходную картину.

В тот же день, что и обсуждавшаяся выше статья, в журнале Science Immunology была опубликована еще одна работа, в которой также говорится о том, что после кори ряды антител, «помнивших» предыдущие заболевания, сильно редеют. Но если в первом исследовании авторы смотрели на последствия этого события (изменения количественного и качественного состава связавшихся эпитопов), то во второй работе ученые (авторские коллективы обоих исследований частично пересекаются) исследовали причину — исчезновение В-клеток памяти.

Для исследования были взяты образцы крови 26 детей из той же когорты (почему из всех оказалась задействована только часть, авторы не уточняют, равно как и принципы, по которым эти 26 детей были выбраны из остальных). Как и в первой работе, ученые взяли две временные точки (до и после кори), но вместо эпитопов они секвенировали непосредственно последовательности ДНК, кодирующие вариабельные участки антител.

Секвенирование ДНК-матриц, с которых идет синтез антител и В-клеточных рецепторов — их прикрепленной формы, подтвердило, что корь «отшибает» иммунную память. В ходе исследования некоторые последовательности ДНК, широко представленные на момент начала исследования, сильно поредели. Это значит, что родственных клеток, которые синтезировали антитела одного типа стало меньше.

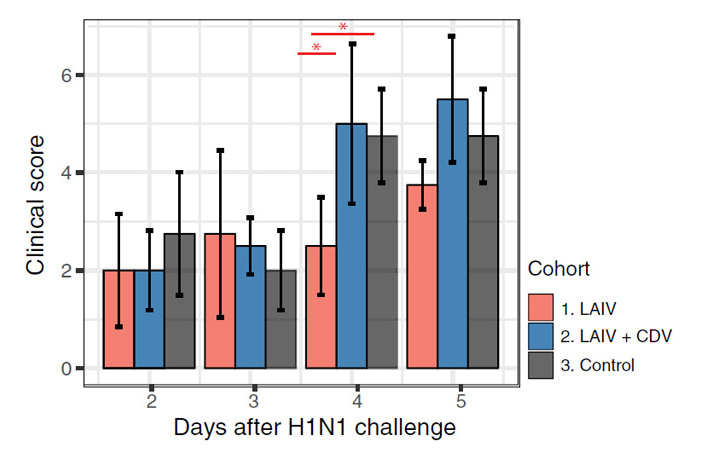

Чтобы напрямую продемонстрировать действие кори, исследователи дополнительно поставили эксперимент на хорьках. В нем они последовательно прививали их от гриппа, заражали корью и потом знакомили с активным вирусом гриппа. В отличие от контрольной группы животных, которых не заражали корью, тестовая группа хуже справилась с гриппом (рис. 7).

Рис. 7. Динамика состояния хорьков после заражения вирусом гриппа в трех группах: вакцинированные от гриппа (красный), вакцинированные от гриппа и переболевших после этого вирусом CDV (аналогом кори у этих животных, синий), а также контрольные непривитые животные, не болевшие CDV (серый). Рисунок из обсуждаемой статьи в Science Immunology

Результаты наблюдений за людьми и экспериментов с обезьянами и хорьками достаточно убедительны, чтобы подтвердить существование иммунной «амнезии». Корь и раньше считалась довольно опасной болезнью. Тяжелое течение, много осложнений и высокая контагиозность (способность передаваться от человека к человеку) делают прививку от кори более чем обоснованной. Новые данные позволяют оценить далеко идущие последствия — корь может снизить уже наработанный иммунитет к другим болезням и тем самым спровоцировать их.

По-хорошему, в продолжение этого исследования неплохо было бы провести эксперимент, напрямую подтверждающий существование иммунной «амнезии»: попробовать заразить переболевших корью пациентов теми болезнями, к которым у них раньше был иммунитет. Разумеется, подобные негуманные опыты совершенно неприемлемы, но у исследователей есть лазейки. Во-первых, можно продолжать эксперименты над животными, а во-вторых, — пассивно наблюдать за пациентами, которые переболели корью сами по себе. Обсуждаемые исследования стали возможны именно из-за сознательного отказа от прививок. Не исключено, что эта стратегия и в дальнейшем поможет больше узнать о кори и ее последствиях — и, возможно, заставит некоторых антипрививочников пересмотреть свою позицию.

Источники:

1) Michael J. Mina, Tomasz Kula, Yumei Leng, Mamie Li, Rory D. de Vries, Mikael Knip, Heli Siljander, Marian Rewers, David F. Choy, Mark S. Wilson, H. Benjamin Larman, Ashley N. Nelson, Diane E. Griffin, Rik L. de Swart, Stephen J. Elledge. Measles virus infection diminishes preexisting antibodies that offer protection from other pathogens // Science. 2019. DOI: 10.1126/science.aay6485.

2) Velislava N. Petrova, Bevan Sawatsky, Alvin X. Han, Brigitta M. Laksono, Lisa Walz, Edyth Parker, Kathrin Pieper, Carl A. Anderson, Rory D. de Vries, Antonio Lanzavecchia, Paul Kellam, Veronika von Messling, Rik L. de Swart and Colin A. Russell. Incomplete genetic reconstitution of B cell pools contributes to prolonged immunosuppression after measles // Science Immunology. 2019. DOI: 10.1126/sciimmunol.aay6125.

Вера Мухина

заставит некоторых антипрививочников пересмотреть свою позицию.Это нереально, только налог на непривитых, пусть работодатель удерживает у них по 20% от з/п за то что разносят инфекцию среди остальных сотрудников. Еще и отдельные поликлиники чтоб не шастали в обычные. За деньги 99% дураков побегут вприпрыжку отталкивая друг дружку локтями на прививки.

-

С прививками дело очень и очень непросто. Вот впечатления одного человека, имевшего дело с их последствиями лично (из комментариев на Элементах, кстати):

" столкнулся сам. Если бы не видел, то критиковал бы противников вакцинации. Во время проведения терапии своему сыну связанной с задержкой речевого развития, посещал несколько реабилитационных центров. И там масса пациентов - детишек два, три года, пять лет, с очень серьезными последствиями прививок.

Попросил врачей пояснить ситуацию. Сказали, что проблему вызывают плохие вакцины - не достаточная химическая очистка, токсичные компоненты. Т. е. проблема вызвана даже не самим действующим веществом, например ослабленными или убитыми возбудителями, а, например, куриным белком.

А последствия страшные: инсульты, параличи, слабоумие. Порекомендовали, по возможности сдвинуть обязательные прививки на как можно более поздний срок, не использовать отечественные вакцины и ориентироваться на мнение опытного врача, знакомого с результатами применения тех или иных вакцин. Учитывая, что детский сад, в современных условиях "не светит" лет до 3-х, думаю, что и прививки можно сдвинуть до 2-летнего возраста.

Как мне кажется, нужна прозрачность в отношении побочных действий вакцин."-

И там масса пациентов - детишек два, три года, пять лет, с очень серьезными последствиями прививок.

Классическая ошибка выжившего.Т. е. проблема вызвана даже не самим действующим веществом, например ослабленными или убитыми возбудителями, а, например, куриным белком.

Есть такое. Но я думаю, проблема в банальной попытке сэкономить. В Европе уже давно всем ставят Пентаксим, тогда как в России по старинке АКДС и только аллергикам Пентаксим. А некоторые отечественные вакцины представляют собой тупо гомогенизированный куриный эмбрион с наработанными в нем вирусными частицами (инактивированными), с адъювантами.А последствия страшные: инсульты, параличи, слабоумие.

Но даже если допустить, что такие последствия бывают, общая польза вакцинации для общества (а в конечном итоге и для каждого лично) сильно больше единичных случаев побочных эффектов.Как мне кажется, нужна прозрачность в отношении побочных действий вакцин.

А что тут не прозрачного? Открываете статьи с клиническими исследованиями, или clinicaltrials.gov какой нибудь и смотрите какие побочные эффекты были обнаружены. Да просто инструкцию к препарату читаете - там все описано.

-

-

Полный бред. Кто сказал что это последствия прививок? Исследований масса, они не показывают никакой связи.

-

К сожалению, почти все эти исследования проводят те же самые организации, которые проводят и сами прививки. При этом каждому пострадавшему от прививки по закону положена денежная компенсация. Вроде бы дело хорошее - но на практике это приводит к тому, что неудачи считаются признаком плохой работы врачей и компенсации выплачиваются только по решению суда. Все же случаи, не доказанные в суде, не включаются в статистику "тяжелых последствий".

А суды не всегда беспристрастны, у крупных организаций там больше влияния, чем у пациентов. Но даже когда суд честен - он исходит из презумпции невиновности, то есть любые сомнения толкует в пользу обвиняемых - в данном случае, в пользу организации, проводящей прививки. Доказать без малейшей тени сомнения, что болезнь, возникшая вскоре после прививки, возникла именно в ее результате - чрезвычайно трудно и трудоемко. Цифры "5 неудачных случаев на миллион" получаются именно так. Никаких опытов на миллионах людей никто не ставил, разумеется (да и как их можно ставить?).

Например, лично у меня не раз были тяжелые реакции на некоторые прививки (корь, грипп). Но, так как я к врачам и тем более в суд не обращался (меня же "предупредили о возможной реакции и что тогда делать"), по статистике все они считаются "успешными". А сам я тогда думал, что мой случай - просто редчайшее исключение. Это уже в наши дни врачи, делая мне прививку от дифтерии, сказали: "Не волнуйтесь, от ЭТОЙ прививки осложнений не бывает!". И правду сказали - потом в блоге совсем другого врача я прочел то же самое. Только сама эта фраза очень показательна...-

У нас в городе был характерный случай когда-то: мать младенца пыталась засудить всех, до кого могла дотянуться, мол, покалечили её деточку прививками. А в итоге оказалось, что она разводила детское питание не «мёртвой водопроводной водой» а «экологически чистой водой из собственного деревенского колодца», в которой оказалось зашкаливающее содержание удобрений. Так что «после» не значит «вследствие». А ребёнку, конечно, повезло: ещё полгода, и его бы отравили «живой водой» до летального исхода.

И это как раз типичный пример аргументов антипрививочников: «Был случай, но его не доказали в суде и не включили в статистику, значит властискрываютправду».

-

-

При всём уважении к "Элементам" - позволю себе не поверить.

Вот реальные данные: "В России заболеваемость корью в 2018 году составила 1,7 случаев на 100 000 человек". И еще: "Число заболевших корью в Европе в 2018 году достигло рекорда за последние 10 лет... В странах Евросоюза заболели суммарно около 12 тысяч человек". Напомню, население Евросоюза - около 400 млн. человек.

Что же всё-таки написано в статье? Неужели действительно такой бред?

"До появления вакцины в 1963 году корь была одним из самых распространенных тяжелых детских заболеваний."

О, это да. Я, например, был в раннем детстве привит от кори. Поэтому корью не болел. Просто после прививки у меня "наблюдалась реакция организма на прививку". Вот только до сих пор ни один врач не объяснил мне в точности, чем же для пациента эта "реакция организма" от самой кори отличалась :((

-

Как что?

Корью заболело менее 0,0025% населения.

Однако, если верить заметке,

"Рассылая приглашения для участия в исследовании по этим школам, ученые смогли набрать экспериментальную группу из 82 человек в возрасте от 4 до 17 лет. Все они — письменно или устно — выразили свое согласие на участие, их родители тоже были не против. Никто из детей на момент начала исследования не болел корью, но шансов заразиться, учитывая эпидемиологическую обстановку, у них было достаточно, и 77 из 82 участников обследования ей переболели."

То есть из принявших приглашение - якобы заболело 94%.-

Это неудивительно. Приведенные Вами цифры даны с учетом привитого населения. В районах с хорошим покрытием вакцинами риск заболеть минимален, - кори сложно найти переносчика. В редких районах с низким уровнем вакцинации ей ничего не мешает, поэтому благодаря своей очень высокой заразности и обилию не болевших непривитых "переносчиков" она распространяется очень быстро. Шансы заразиться находять поблизости от больного - примерно девять к одному, что вполне соответствует цифрам в статье. Но поскольку большинство всё-таки привито, то средний процент заболевших мал.

-

Позволю себе всё-таки не поверить, что непривитые жители "редких районов с низким уровнем вакцинации" составляют менее 0.01% населения.

В заметке же приведена карта с огромными районами Нидерландов, где уровень вакцинации меньше 90% и даже 80% - т.е. более 20% там непривиты.

А еще "Министерство здравоохранения Украины отмечает: чтобы улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, необходимо, чтобы не менее 90% населения были вакцинированы.". То есть непривитых в/на Украине много больше 10%, но заболело там менее 0,2% населения.-

"Позволю себе всё-таки не поверить, что непривитые жители "редких районов с низким уровнем вакцинации" составляют менее 0.01% населения." - в статье про это нет ни слова, это Ваши же заключения. Думаю, их легко самостоятельно проверить - эпидемия 2013 года в Голландии широко освещалась в СМИ и научных журналах. Кроме того, при расчете надо учитывать, что многие непривитые взрослые уже переболели корью за свою жизнь.

-

Я думаю, любой читатель может взглянуть на приведенную в заметке карту и самостоятельно убедиться, точно ли эти районы составляют столь малый процент Нидерландов.

Поправки, конечно, внести нужно. Ограничимся маленькими детьми (минимум 5% населения). Будем считать, будто болеют только они. Пусть непривитых только 10% (на самом деле во многих районах больше, как видно из карты).

Таким образом, НИЖНЯЯ граница восприимчивых в этих районах - 10% детей, или 0.5% всего населения.

Делим 0.00003 (долю заболевших) на 0.005 (долю восприимчивых), получаем 0.006 = 0.6%.

Пусть теперь каждый желающий сам взглянет на карту и посмотрит, правдоподобно ли, что в районах, выделенных синим цветом, живет менее 0.6% населения Нидерландов. А это ведь мы в расчетах брали НИЖНЮЮ границу, в реальности большинство заболевших - не маленькие дети.

"в статье про это нет ни слова"

Тут возможны только 2 варианта:

либо заметка неточно передает содержание статьи, и 82 человека отобраны из числа уже заболевших (или подозреваемых на болезнь, причем у 5-х не подтвердилось);

либо же в статье этот вопрос политкорректно обойден, дабы не вызывать сомнений у читателей.

Впрочем, если у кого-то есть не оценочные, а реальные цифры - это, разумеется, лучше. Я нигде, в самых алармистских призывах по поводу кори ни разу не видел утверждения, будто хоть в одном районе заболело БОЛЬШИНСТВО непривитых детей. А тем более 94%. Если у Вас есть официальный/научный источник, где такое утверждается - приведите, пожалуйста, ссылку.

Если же подобное прямо не утверждалось нигде и никогда, но в статье создается такое впечатление - выходит, кто-то вольно или невольно морочит читателей?-

Ну, про количество заболевших говорится непосредственно в обсуждаемой работе и предваряющей статье Laksono, это вполне себе научный источник. Информация о том, что при встрече с корью заболевает 9 из 10 человек взята например отсюда https://www.cdc.gov/measles/transmission.html?CDC_AA_refVal=

https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fmeasles%2Fabout%2Ftransmission.h tml , а "утверждения, будто хоть в одном районе заболело БОЛЬШИНСТВО непривитых детей. А тем более 94%" ни в новости, ни в этих статьях не было (хотя не исключено что оно верное). Есть факт, что из 82 участвовавших в исследовании детей заболело 77. -

А где именно в статье утверждение, что число 82 человека определилось ДО заболевания?

Может быть, всё-таки 82 человека отобраны из числа уже заболевших (или подозреваемых на болезнь, причем у 5-х не подтвердилось)? А до этого в исследовании участвовало большее количество детей?-

Laksono et al 2018 "Paired blood samples were successfully collected from 82 children, aged between 6 and 13 years old during the time of sampling. Some children (n = 5) never developed measles during the study period, as proven by the absence of MV-specific antibodies in their second blood sample (Supplementary Fig. 1f). The other 77 children experienced laboratory-confirmed measles during the study period", детали метода изложены рядом с цитатой

-

Ну тогда, исходя из приведенной Вами цитаты, это именно то, что я имел в виду: в исследование включены те 82 ребенка, которые за рассматриваемый период как минимум дважды сдавали кровь на корь и первый анализ ("начальный") был отрицательным. Здесь нигде не сказано, что они были отобраны до начала этого периода, или вообще что исследование было начато в начале этого периода. Это даже вряд ли возможно: подобные анализы у здоровых детей обычно не берут, чтобы не травмировать их попусту. Их берут у больных детей.

"Study period" - имеется в виду "период, которому посвящено исследование". Сами исследования подобного рода обычно проводятся по медицинским записям, а не путем опытов на детях. Анализ крови на корь, особенно повторный, берется лишь у больных, у которых подозревают корь. У 5 из 82 это подозрение не подтвердилось - видимо, у них были какие-то другие болезни.

Таким образом, в статье всё оказалось правильно, а ошибка - только в заметке на Элементах. Правильным переводом будет что-то вроде: "В исследование были включены 82 непривитых ребенка в возрасте от 6 до 13 лет, которые за рассматриваемый период неоднократно обращались к врачам для анализа крови на корь, и у которых первый из этих анализов показал, что корью они не болели. У 5 из них и последний анализ дал такой же результат, а у остальных 77 были подтверждены признаки кори, перенесенной в течение этого периода".

Я очень надеюсь, что это была добросовестная ошибка и Вы исправите это в тексте заметки на сайте, для будущих читателей.

P.S. Однако более тщательный анализ статьи показал другое - см. ниже.-

Как автор новости, я -всё еще раз перепроверив - считаю Вашу интерпретацию ошибочной и не считаю нужным вносить изменения в текст новости. В исследование набрали непривитых детей без симптомов кори. Повторюсь, детали метода описаны в статье B. Laksono et al., 2018

-

Посмотрел статью Laksono et al. по Вашей ссылке, Supplementary Data к ней, а также статью про эпидемию кори 2013 г. в Нидерландах, на которую она ссылается: Woudenberg et al., https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.E

S.2017.22.3.30443

Прежде всего, должен признать, что мой предыдущий комментарий был ошибочным: в статье Laksono et al. действительно утверждается, что пробы крови из вены брались у здоровых детей специально в расчете на продолжающуюся на тот момент эпидемию.

В остальном же эта статья не только ничего не разъяснила по обсуждаемому поводу, но и добавила новые вопросы. Например, вторая проба крови у всех детей, переболевших до 1 сентября 2013 (за единственным исключением пациента B89), взята в начале сентября, а у всех остальных - в начале ноября (см. Supplementary Data 1, Fig.3, а также Supplementary Data 2). То есть дата взятия второй пробы у переболевших зависела от того, когда именно ребенок заболел: она бралась только после болезни, а если он был еще здоров - то пока не бралась. Но в статье про это прямо не сказано! Зато вторая проба описана там так: "After the holidays, the second blood samples, further termed as post-measles samples, were collected from children who had experienced measles". Согласно этой фразе, вторая проба крови всё-таки бралась только у тех, "who had experienced measles"?

В статье об этом сказано весьма туманно, как и о том, сколько же здоровых детей участвовало в исследовании изначально. Вроде бы 90, из которых 8 потом отсеялось (5 не сдали пробу крови, 2 привилось - см. Fig.4). Но почему-то это не написано прямо, а используются расплывчатые фразы вроде "we enrolled 90 children without clinical signs into Cohort B".

Также не сообщаются - даже в Supplementary Data - и подробности про участников, что делает работу труднопроверяемой в принципе. Конфиденциальность имен детей понятна. Труднее понять, зачем конфиденциальны охваченные школы, их географическое расположение по стране и даже количество. Поэтому без помощи самих авторов перепроверить хоть что-нибудь не может никто.

Что же до моих прошлых приближенных оценок, то статья Woudenberg et al. позволила их значительно уточнить. Там дан процент заболевших по отдельным муниципалитетам. Самый высокий, какой наблюдался - 600-690 на 100000 населения при доле непривитых более 20% (Fig.2). Болели в основном дети до 15 лет (см. Fig.3), чья доля в населении - около 20% (что находится в отличном согласии с другими данными Fig.3, показывающими уровень заболеваемости детей 4-15 лет в 5 раз выше, чем в среднем по населению - 80/100000 против 15/100000). Итого, в самых-самых пострадавших "редких мелких районах" заболеваемость не превосходила 690/100000/0.2/0.2 = 0.17 = 17% от числа непривитых детей. Это никак не вяжется с 77/82 = 0.94 = 94% у Laksono et al.

Правда, Woudenberg et al. предполагают, что большинство случаев кори могло "не сообщаться". Это могло бы объяснить расхождение. Но трудно в это поверить для такой высокоразвитой страны, как Нидерланды. Ведь если это правда - то насколько же легкими должны были быть эти случаи кори, чтобы больные даже не вызывали врача? И не пропускали школьные занятия? И учителя ничего не заметили? Это уже не болезнь, а "бессимптомно перенесенную инфекцию" напоминает (явление вполне реальное, но пока малоизученное и - насколько известно науке - безвредное).

В общем - соглашусь, что при такой неясности правки в Вашу заметку действительно внести трудно. Только это - именно неясность. Причем происходящая из самой статьи и трудно поправимая - эпидемия кончилась, проверить ничего невозможно. И сбор образцов завершен в 2013 г., а статья опубликована почему-то только в 2018 г.-

И сбор образцов завершен в 2013 г., а статья опубликована почему-то только в 2018 г.

Это обычная история для биомедицинских исследований. Образцы то собрать можно, заморозить и в какой нибудь биобанк поместить. А когда собственно всю статистику делать и мокрую часть ведь не имеет значения.

Может они проточник какой нибудь долго ждали. А может не публиковали специально, придерживали чтобы по гранту отчитаться потом.

Да куча может быть причин.

-

-

-

-

-

-

-

"Информация о том, что при встрече с корью заболевает 9 из 10 человек взята например отсюда:"

Извините, но там сказано несколько иное:

"Measles is so contagious that if one person has it, up to 90% of the people close to that person who are not immune will also become infected."

"Not immune" и "непривитый" - это разные научные термины. Есть понятие "врожденный иммунитет". Таких вирусов или бактерий, для которых при контакте с больным заболевало бы более двух третей контактирующих людей - насколько мне известно, вообще не существует в природе. В этом и заключается суть внутривидовой генетической изменчивости, столь усиленно изучаемой эволюционными биологами в последние десятилетия.-

"Not immune" и "непривитый" - это разные научные термины. Есть понятие "врожденный иммунитет".

В том контексте “без иммунитета" и "не привитый" тождественные понятия. Врожденный иммунитет не специфичный, т.е. конкретно про корь тут речи идти не может. К тому же, он врожденный, т.е. есть у всех (конечно, не беря в расчет различные иммунодефицитные состояния/генетические заболевания). Таким образом, употребив not immune в том контексте со значением, которое хотите придать вы, утверждение не имеет смысла, т.к. вы таким образом просто напросто отсекаете вообще всех индивидов.

Not immune было употреблено именно в значении "у тех, у кого нет адаптивного иммунитета", что подразумевает лиц не привитых или тех, кто не встречался с возбудителем кори/не болел корью.-

"Врожденный иммунитет не специфичный"

Извините, но это не так. Врожденная восприимчивость к конкретным возбудителям у разных людей радикально отличается, вплоть до полной устойчивости: см., например, http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/7963/ , где подобрана большая подборка, в том числе знаменитый опыт Петтенкофера и менее знаменитый, но не менее героический опыт Даниельссена.-

Извините, но это так.

Врожденная восприимчивость к возбудителям действительно индивидуальна. А еще она зависит от текущего "состояния" иммунной системы в текущий момент времени, от наличия сопутствующих патологий, от времени контакта с возбудителем.

А еще есть такое понятие, как инфицирующая доза.

Но каким образом это отменяет то, что врожденный иммунитет неспецифический? И каким образом описание того, как и кто себя пытался чем то заразить это отменяет? Основные механизмы иммунного ответа, врожденного и адаптивного, описаны и показаны в современных исследованиях. Ищите, читайте.

Основы можно прочитать тут:

Дж. Кребс, Э. Голдштейн, С. Килпатрик, Гены по Льюину. Глава 18, 18.3, стр. 454.

А. Ройт, Дж. Бростофф, Д. Мейл, Иммунология. Эту можете с начала и до конца.-

"Врожденная восприимчивость к возбудителям действительно индивидуальна. Но каким образом это отменяет то, что врожденный иммунитет неспецифический? "

Извините, просто не понимаю. Если некоторые люди от рождения не могут заразиться некоторой болезнью - даже при попадании в организм гигантских доз возбудителя - и при этом, разумеется, не застрахованы от прочих болезней - в чем "неспецифичность" врожденного иммунитета?

Или Вы не называете это "иммунитетом"? Ну тогда это просто терминология. Причем неудачная - причины невосприимчивости разнообразны, механизмы иммунитета тоже, и определение "иммунитета" через конкретный механизм вообще не позволило бы судить об "иммунитете" по заболеваемости, уничтожило бы связь между "иммунитетом" и эффектом от прививок.-

Ну смотрите. У всех есть бедренная кость. Но у кого то она длиннее, у кого то короче, у кого то толще, у кого то бугорок какой нибудь на ней другой формы и т.д. Такая аналогия понятнее? Так и со всем остальным, в т.ч. и с иммунной системой.

Например, существует куча разных молекул гистосовместимости (MHC, или HLA, если мы про человека), которые есть на каждой (ну почти) клетке и которые "представляют" антигены, экспрессируемые ей на данный момент, иммунным клеткам. У каждого из нас может быть до двух вариантов каждого типа HLA. А типы HLA бывают A, B, C, DP, DM, DO, DQ, DR и др. А вариантов каждого из таких типов несколько сотен. А с разными типами HLA, например, ассоциируют разные заболевания. И это только один пример.

Да банально, у каждого будет разное количество тех или иных иммунных клеток в текущий момент времени.

Короче, суть в том, что все мы разные, несмотря на некие общие механизмы работы тех или иных систем. Соответственно восприимчивость у каждого из нас к заболеваниям может быть тоже разной.

Следующее, что можно сказать, гигантские дозы, это сколько? Из предложенной вами заметки я ничего толкового не почерпнул, просто какие то рассказы-байки. Какой тип возбудителя конкретного вида кто куда себе вводил/втирал/подсаживал? Какая была концентрация? Какой у кого был "иммунный статус"? Там же, кстати, указано, что возбудители (например лепры) могут быть сами по себе не очень вирулентны.

И было ли все это на самом деле? Я не хочу умолять заслуг уважаемых господ, но из-за неимения подтверждающих работ, сомневаюсь.

Так же, устойчивость индивида к инфекционному заболеванию может быть не связана с иммунной системой, например в случае измененной структуры какого-нибудь белка (мутация например), который является целью возбудителя. Пример который на слуху, Т-клеточный рецептор, к которому тропен ВИЧ. Существует мутация, из-за которой структура этого рецептора меняется так, что он перестает распознаваться ВИЧом. Соответственно вирус просто не может попасть в клетку. Если мне не изменяет память, в Китае с помощью криспов пытались эту мутацию в эмбрионе воспроизвести. Ребенок вроде как раже родился, но оказалось, что ничего не вышло. Но это отдельная история про криспы и их неспецифичность.

Пример может быть не очень, т.к. связан с иммунными же клетками. Но главные тезис такой - нет цели для возбудителя, он и не сможет попасть в клетку. И иммунная система тут не при чем.

Последнее трудно объяснить из-за объема требуемого для объяснения материала. Легче - просто почитайте книжки, которые я выше указал.

Вкратце и грубо. Неспецифичность врожденного иммунитета в том, что некоторые иммунные клетки способны распознавать различные чужеродные организмы по неким однотипным детерминантам, которые присутствуют у всех. Их по другому называют PAMP (Pathogen-associated molecular pattern). Например липополисахариды бактериальной стенки. И реакция этих иммунных клеток на эти PAMP будет всегда стереотипной, от возбудителя к возбудителю, соответственно неспецифичной. И такая реакция не всегда эффективна.

В случае же с адаптивным иммунным ответом, в ходе различных процессов другие типы иммунных клеток становятся способны распознавать возбудителей, или клетки ими зараженные, по специфическим детерминантам, присущим, грубо говоря, только одному конкретному возбудителю, и атаковать их. Или производить антитела, специфичные только одному конкретному возбудителю. Соответственно такой иммунный ответ специфичный. И также, такой иммунный ответ сильно эффективнее врожденного.

UPD. Да, вакцинация это про адаптивный иммунитет, если что.-

"нет цели для возбудителя, он и не сможет попасть в клетку. И иммунная система тут не при чем."

С точки зрения практической - это тоже иммунитет. Установить эти детали можно только путем кропотливых исследований, и даже если они проведены - практические выводы определяются не ими. К примеру, у больных СПИДом есть антитела против ВИЧ, а иммунитета - всё-таки нет. А иногда иммунитет вызван сочетанием антител и других факторов... Во всяком случае, мне встречалось выражение "врожденный иммунитет" даже применительно к невосприимчивости, не связанной с "иммунной системой" (цитату сейчас не приведу). Можно называть это другими словами. Но в эпидемиологию это скорее внесет путаницу, т.к. потребует громоздких массовых анализов, из которых не будет следовать ничего практического.

"Pathogen-associated molecular pattern", по самому своему определению - специфичен :), он у разных микробов совершенно разный. Если его специфичность шире, чем у антител (у некой большой группы микробов он совпадает) - это не делает его неспецифическим. Аналогично, иммунитет к коровьей оспе защищает и от человеческой - но это не делает его неспецифическим.

"И было ли все это на самом деле? Я не хочу умолять заслуг уважаемых господ, но из-за неимения подтверждающих работ, сомневаюсь."

https://ru.wikipedia.org/wiki/Петтенкофер,_Макс_фон-

Можно называть это другими словами.

Слушайте, называть это все можно как угодно с каких угодно точек зрения, практических и нет. Но суть в том, что это уже описано, установлено и названо своими терминами в своей области - иммунологии. И все это объясняя, я ничего не придумываю и не теоретизирую. Это просто факт, вот так есть.

Если вы пытаетесь разобраться, просто почитайте и последовательно вникните в механизмы работы иммунной системы. Хоть материал и объемный, но тогда я вас уверяю, все встанет в голове на свои места. Да и в смысле вакцинации будет легче разобраться.https://ru.wikipedia.org/wiki/Петтен

В русской википедии ссылаются на какую то видео лекцию. Смотреть пока нет времени и желания:)кофер,_Макс_фон

В английской на вот эту книгу:

Lawrence K. Altman, Who Goes First?: The Story of Self-experimentation in Medicine, pp. 24-25, University of California Press, 1987 ISBN 0520212819.

Но, к сожалению, у меня к ней доступа нет.-

"Но суть в том, что это уже описано, установлено и названо своими терминами в своей области - иммунологии."

Что ж... Перечитываю еще раз Ваши же слова:

"Врожденный иммунитет не специфичный, т.е. конкретно про корь тут речи идти не может. К тому же, он врожденный, т.е. есть у всех (конечно, не беря в расчет различные иммунодефицитные состояния/генетические заболевания)."

Но затем:

"А вариантов каждого из таких типов несколько сотен. А с разными типами HLA, например, ассоциируют разные заболевания. И это только один пример. Да банально, у каждого будет разное количество тех или иных иммунных клеток в текущий момент времени. Короче, суть в том, что все мы разные, несмотря на некие общие механизмы работы тех или иных систем. Соответственно восприимчивость у каждого из нас к заболеваниям может быть тоже разной."

"Например липополисахариды бактериальной стенки. И реакция этих иммунных клеток на эти PAMP будет всегда стереотипной, от возбудителя к возбудителю, соответственно неспецифичной." (Уверен, Вам излишне объяснять, что липополисахариды есть не у всех возбудителей и т.д.?)

То есть из "не специфичного" в таком понимании совершенно не следует Ваш вывод, что "конкретно про корь тут речи идти не может". А из "Врожденный иммунитет есть у всех" не следует, что врожденная восприимчивость к конкретным заболеваниям у людей одинакова или хотя бы близка.

Поэтому из "Not immune" на сайте без пояснений также неясно, является ли каждый непривитый/непереболевший "Not immune". И поэтому утверждение, что всё "уже названо своими терминами" и совет читать учебники выглядят странно.

А раз насчет конкретно Петтенкофера вопрос сложный, то вот цитаты на тему холеры с сайта ВОЗ: "У большинства людей, инфицированных бактерией V. cholerae, не развивается никаких симптомов, хотя в течение 1–10 дней после инфицирования в их фекалиях присутствуют бактерии". "В 80-90 % тех случаев, когда развивается болезнь, она принимает формы легкой или средней тяжести, которые трудно клинически отличить от других форм острой диареи. Менее чем у 20 % заболевших людей развивается типичная холера с признаками умеренного или тяжелого обезвоживания."

Так что определение "иммунитета", "болезни" и т.д. играет ключевую роль в количественных оценках, и единой общепризнанной терминологии тут нет, поэтому без уточнения терминов - утверждения типа "Measles is so contagious that if one person has it, up to 90% of the people close to that person who are not immune will also become infected." лишены смысла.-

Еще раз, почитайте. Я не хочу вам тут цитировать учебники. Учебники, не статьи. Т.е. давно установленные факты.

Почитайте какие клетки связывают с врожденным иммунитетом, а какие с адаптивным. Каковы механизмы развития врожденного иммунитета, а каковы адаптивного иммунитета. Что происходит при контакте иммунных клеток с PAMP, что и как собственно делают клетки. А что происходит при процессинге специфичных для возбудителя антигенов, что и как делают в этом случае клетки, и какие. На сколько эффективны механизмы, использующиеся при врожденном или адаптивном иммунном ответе.То есть из "не специфичного" в таком понимании совершенно не следует Ваш вывод, что "конкретно про корь тут речи идти не может".

PAMPы (а это к слову не только ЛПС) не специфично синтезируются различными микроорганизмами. У каких то есть одни, у какие то есть другие. Если у какой то сотни (видов) бактерий одни ЛПС, у какой то другой сотни бактерий другие ЛПС, у третьей сотни бактерий нет ЛПС, то механизмы врожденного иммунитета будут развиваться в ответ на что первые ЛПС, что на вторые ЛПС по одной и той же схеме. Ответ, развивающийся на ЛПС, при попадании бактерии без ЛПС, развиваться не будет. Но разовьется другой ответ, на другой PAMP, присутствущий в этих бактериях. Такой же, как и на другие микроорганизмы, у которых есть этот другой PAMP.

Если для вас все это не является неспецифичным, во первых придумайте тогда свое определение "специфичности". Во вторых, попробуйте поищите различия в однотипных реакциях на PAMP из одного микроорганизма, и на тот же PAMP из другого микроорганизма. Опубликуйте. Если получится:)А из "Врожденный иммунитет есть у всех" не следует, что врожденная восприимчивость к конкретным заболеваниям у людей одинакова или хотя бы близка.

Если у кого то бедренная кость длиннее, а у кого то короче, это не отменяет того, что у обоих индивидов это все та же бедренная кость.

Врожденная восприимчивость к одному и тому же заболеванию у разных людей будет разная. Но механизмы, по которым врожденный иммунный ответ будет развиваться, от человека к человеку будут одни и те же. Не вижу тут противоречий.А раз насчет конкретно Петтенкофера вопрос сложный, то вот цитаты на тему холеры с сайта ВОЗ: "У большинства людей, инфицированных бактерией V. cholerae, не развивается никаких симптомов, хотя в течение 1–10 дней после инфицирования в их фекалиях присутствуют бактерии". "В 80-90 % тех случаев, когда развивается болезнь, она принимает формы легкой или средней тяжести, которые трудно клинически отличить от других форм острой диареи. Менее чем у 20 % заболевших людей развивается типичная холера с признаками умеренного или тяжелого обезвоживания."

Первое - это все обратно к вопросу индивидуальности. Второе - какие серотипы V. cholerae присутствуют в фекалиях?Так что определение "иммунитета", "болезни" и т.д. играет ключевую роль в количественных оценках, и единой общепризнанной терминологии тут нет, поэтому без уточнения терминов - утверждения типа "Measles is so contagious that if one person has it, up to 90% of the people close to that person who are not immune will also become infected." лишены смысла.

Вам просто лень читать, я понял:)-

" Я не хочу вам тут цитировать учебники. Учебники, не статьи. Т.е. давно установленные факты. Почитайте какие клетки связывают с врожденным иммунитетом, а какие с адаптивным."

И впрямь, незачем. Я и сам это знаю (по крайней мере - значительную часть этого).

"попробуйте поищите различия в однотипных реакциях на PAMP из одного микроорганизма, и на ТОТ ЖЕ PAMP из другого микроорганизма."

С тем же успехом можно попросить поискать существенные отличия между приобретенной иммунной реакцией на коровью и человеческую оспу :)

И, как минимум, я настаиваю, что:

- единой однозначной общепринятой терминологии, что считать "болезнью", "врожденным иммунитетом", "инфицированием", не существует даже среди специалистов, в чем я убеждался лично;

- поэтому без четкого определения этих терминов в каждом конкретном случае количественные подсчеты лишены смысла;

- на сайте Centers for Disease Control and Prevention, откуда и взята цитата про "not immune", эти определения найти не удается. А без них утверждение "Measles is so contagious that if one person has it, up to 90% of the people close to that person who are not immune will also become infected.", а тем более выводы отсюда, что "при встрече с корью заболевает 9 из 10 человек" - лишены смысла.-

И впрямь, незачем. Я и сам это знаю (по крайней мере - значительную часть этого).

Я тогда не очень понимаю смысл всех этих возражений. Биология наука описательная. Все нами обсуждаемые в этой ветке понятия в иммунологии конкретны и понятны тем, кто, как говорится, "в теме". Спекулировать и придумывать/придавать новый смысл вполне корректным понятиям/фактам мне кажется бессмысленно. Суть останется одна.

Может быть поможет понимание того, что субстратом врожденного иммунного ответа являются PAMP, а приобретенного - белки.С тем же успехом можно попросить поискать существенные отличия между приобретенной иммунной реакцией на коровью и человеческую оспу :)

Можно, в т.ч. с успехом. В одном случае будут производиться антитела, специфичные к Cowpox virus, в другом - к Variola virus. Так же посмотрите, что такое кроссреактивность антител. И то, что эти два вируса относятся к одному роду, что белки (антигены) у них гомологичны и похожи.

Говоря опять про отличия, тут у нас еще всплывает такое понятие как "иммуногенность", что интенсивность иммунного ответа будет разной для разных антигенов. Оказывается, внезапно, что иммунный ответ зависит не только от иммунной системы и ее состояния, но и от иммуногенности антигена.

А механизм иммунного ответа, вы правы, что с теми антителами, что с другими, будет происходить по той же схеме.

Я, возможно, понял, что вас смущает.

Врожденный и приобретенный иммунные ответы просто два разных способа взаимодействия организма с окружающей средой. У врожденного свои механизмы и они стереотипны. У приобретенного свои совершенно другие, и они тоже стереотипны. Разница в том, каким образом клетки того и иного способа распознают чужеродное. В случае врожденного это PAMPы. В случае приобретенного это белки, и каждое отдельное антитело или Т-клеточный рецептор распознает, грубо говоря, один белок. В этом и заключается специфичность приобретенного иммунного ответа. Представьте что было бы, если бы он был неспецифичен и развивался просто на белки, на любой белок. А мы состоим из белков. Короче говоря, это просто другой механизм распознавания чужеродного.

И тут же можно вспомнить про кроссреактивность и ее такой побочный эффект как аутоиммунные заболевания. Но это уже тема другого разговора.

Но если вы все это знаете, я опять же не понимаю смысла спекулировать по этому поводу."Measles is so contagious that if one person has it, up to 90% of the people close to that person who are not immune will also become infected."

Кстати, вы не думали, что если бы "not immune" в этой фразе употреблялось бы в том значении, которое придаете ему вы, то процент был бы другой? Не до 90%, а ровно 100%. Ведь если отсутствует и врожденный иммунитет, то заболел бы каждый. Да не то, что заболел, он бы и не выжил при первой попавшейся инфекции, родись без иммунитета. А цифра "до 90%" как раз таки говорит о том, что все разные и все индивидуально (в т.ч. с врожденным иммунитетом).-

"Я тогда не очень понимаю смысл всех этих возражений. Биология наука описательная. Все нами обсуждаемые в этой ветке понятия в иммунологии конкретны и понятны тем, кто, как говорится, "в теме"."

Не соглашусь, что они однозначны и конкретны. Я прежде не сталкивался с такими определениями, которые даете Вы. Мне трудно понять, зачем иммунитет к конкретному РАМР называть "неспецифическим", а к конкретной группе гомологичных белков - "специфическим". Видимо, где-то такие определения приняты. Но они точно не общеприняты, не являются однозначными для всех специалистов - мне доводилось сталкиваться с другими, хоть ссылки я Вам сейчас и не приведу. Поэтому без уточнения этих "понятий" в конкретном случае подсчеты бессмысленны.

"Может быть поможет понимание того, что субстратом врожденного иммунного ответа являются PAMP, а приобретенного - белки."

Это неточно. Субстратом приобретенного иммунного ответа бывают не только белки. Полисахариды и др. тоже вполне годятся.

"Кстати, вы не думали, что если бы "not immune" в этой фразе употреблялось бы в том значении, которое придаете ему вы, то процент был бы другой? Не до 90%, а ровно 100%."

Нет. При попадании в восприимчивый организм возбудителю удается проникнуть в нужное место и размножиться лишь с некоторой вероятностью, зависящей от многих обстоятельств и стремящейся к 100% лишь при большом количестве возбудителя (к примеру, при переливании крови).

"У врожденного свои механизмы и они стереотипны. У приобретенного свои совершенно другие, и они тоже стереотипны."

С этим я, вроде, нигде и не спорил.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

О, это да. Я, например, был в раннем детстве привит от кори. Поэтому корью не болел. Просто после прививки у меня "наблюдалась реакция организма на прививку". Вот только до сих пор ни один врач не объяснил мне в точности, чем же для пациента эта "реакция организма" от самой кори отличалась :((Вы это серьезно? В вакцине используются слабоактивные возбудители болезни или их трупы, токсины, белки, которые вызывают очень слабую форму заболевания или просто реакцию иммунной системы без заболевания.

-

Я это серьезно, по собственному личному опыту с температурой около 39 С.

"В вакцине используются слабоактивные возбудители болезни или их трупы, токсины, белки, "

Да будет Вам известно, что вакцинирование от кори делается ТОЛЬКО ЖИВЫМ "ослабленным" вирусом.-

Я это серьезно, по собственному личному опыту с температурой около 39 С.

Не делайте общих выводов из частного случая. Могу предположить, что в случае заболевания полносильной корью, последствия были бы хуже, чем температура 39.Да будет Вам известно, что вакцинирование от кори делается ТОЛЬКО ЖИВЫМ "ослабленным" вирусом.

Я говорил о вакцинах в целом, а не от кори конкретно.-

"Я говорил о вакцинах в целом, а не от кори конкретно."

А я, как и заметка - от кори конкретно. Не будем уходить от темы.

"Не делайте общих выводов из частного случая. Могу предположить, что в случае заболевания полносильной корью, последствия были бы хуже, чем температура 39."

Вообще-то, последствия весьма индивидуальны. "Предположить" можно и в ту, и в другую сторону. А еще можно предположить, что без вакцинации болезни не было бы вовсе - в большинстве случаев так и бывало.

А выбор трудный. Поэтому и нужно, чтобы люди имели возможность выбора для себя и своих детей. А не решали за них, как в СССР, мудрые чиновники, лучше нас знающие, что нам надо. И не велась пропаганда строго в одни ворота - исключительно про благодетельное государство и несознательное население.-

А еще можно предположить, что без вакцинации болезни не было бы вовсе - в большинстве случаев так и бывало.

Не заболевали только потому, что корь была почти полностью искоренена широкой вакцинацией.-

-

До вакцинации заболеваемость кори была как раз поголовной. Корь крайне заразна, а в непривитом обществе шанс прожить всю жизнь и ни разу не столкнуться с больным стремится к нулю.

-

Извините, но Вы исходите из неверного предположения: что непереболевший, контактирующий с больным, обязательно заразится.

На практике, даже самые массовые эпидемии в истории затрагивали менее 50% населения, при этом контактировали с больными практически все люди. В этом проявляется внутривидовая генетическая (и иммунологическая) изменчивость, столь усиленно изучаемая эволюционными биологами в последние десятилетия.

Косвенно это подтверждается редкими, но существовавшими до вакцинации случаями заболевания кори лиц старше 10 лет - как-то же они эти годы прожили?

А на вопрос "какой процент населения переболевал корью до вакцинации?" должна бы ответить статистика. Надеюсь, она где-то существует? Также можно узнать, какой процент населения ныне болеет корью в слаборазвитых местностях, где вакцинация не проводится.-

>"какой процент населения переболевал корью до вакцинации?"

Цитата из "Советской медицинской энциклопедии" (3 издание)

"К. очень контагиозна, что объясняется высокой восприимчивостью к ней (контагиозный индекс составляет 95—96% - [то есть после контакта с возбудителем заболеет 95-96% лиц, не имеющих иммунитета]). Практически заболеваемость среди неиммунных групп населения достигает 99 —100% ; при заносе вируса К. в места, где долго не было коревых эпидемий, ею переболевает почти все население. Об этом свидетельствовали эпидемии на Фарерских о-вах (1846), о-вах Фиджи (1875), охватившие 96,6% всего населения независимо от возраста".

В первом издании приводилась и подробная статистика, а не только выводы из нее, но, к сожалению, сейчас найти мне его не удалось.-

Спасибо, вот это интересные данные.

Но островитяне в давние времена - тут очень нетипичный случай. Там иммунитет был вообще понижен из-за редкости заразных болезней. К примеру, в эпидемии "испанки" на некоторых тихоокеанских островах смертность достигала 25%, в 50 раз превышая таковую в Европе (хотя никаких лекарств не было и в Европе). Любопытно, имеются ли такие статистические данные на континентах.

И если действительно известны вспышки кори в цивилизованных странах, где хоть в одном районе заболело более 50% или даже более 90% непривитых определенного возраста - почему эти данные не публикуют? Ведь это было бы очень убедительным аргументом за прививки, куда более убедительным, чем число заболевших само по себе. А в публикуемых - заболеваемость непривитых почему-то ниже в разы или даже на порядки?

-

-

-

-

-

-

-

-

Нашел статью про эпидемию кори 2013 г. в Нидерландах: Woudenberg et al., https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.E

S.2017.22.3.30443 (кстати, статья Laksono et al., 2018, где опубликована методика рассматриваемого в настоящей заметке исследования, ссылается именно на нее как на обзор эпидемии).

Там дан процент заболевших по отдельным муниципалитетам. Самый высокий, какой наблюдался - 600-690 на 100000 населения при доле непривитых 20%-40% (Fig.2). Болели в основном дети до 15 лет (см. Fig.3), чья доля в населении - около 20% (эта доля находится в отличном согласии с другими данными Fig.3, показывающими уровень заболеваемости детей 4-15 лет в 5 раз выше, чем в среднем по населению - 80/100000 против 15/100000). Итого, в самых-самых пострадавших муниципалитетах с уровнем привитости 60%-80% заболеваемость не превосходила 690/100000/0.2/0.2 = 0.17 = 17% от числа непривитых детей. Это никак не вяжется с 77/82 = 0.94 = 94% у Laksono et al.

Правда, Woudenberg et al. предполагают, что большинство случаев кори могло "не сообщаться". Это могло бы объяснить расхождение. Но трудно в это поверить для такой высокоразвитой страны, как Нидерланды. Ведь если это правда - то насколько же легкими должны были быть эти случаи кори, чтобы больные даже не вызывали врача? И не пропускали школьные занятия? И учителя ничего не заметили? Это уже не болезнь, а "бессимптомно перенесенную инфекцию" напоминает (явление вполне реальное, но пока малоизученное и - насколько известно науке - безвредное).

-

Такие вещи надо не полагать, а доказывать с цифрами, по результатам исследований или статистики. Это очень непростое дело, если делать всё как надо. У вас же выгода от вакцинации, как личная, так и коллективная, прямо-таки подразумевается.

Однако даже если эта выгода будет безукоризненно доказана (допустим), и в самом деле коллективу выгодно, чтобы вы привили своего ребенка - это вовсе не означает, что вы обязаны это делать. Никто не обязан обменивать риск для своего ребенка на снижение рисков для других детей - даже выгодным арифметически образом. Это этический вопрос, и современная медицинская этика, после Нюрнберга, однозначна в своем выводе - человечески жизни не размениваются.

Цитата: "Для примера предлагаю вам размыслить над такой задачкой. Допустим, в отделении лежит 5 детей, которым требуется пересадка разных органов, без чего они умрут. Туда же попадает шестой ребенок, здоровый, подходящий как донор. Врач его кладет на стол, режет на части, берет органы и спасает 5 детей. Арифметика налицо - минут один, плюс пять. Внимание вопрос - врач молодец или преступник? Размысливать конечно желательно с условием, что шестой ребенок - ваш.".-

-

а что вас смущает? Нюрнберг это ответ на принудительность медицинских манипуляций (никогда не слышали таких призывов? а я слышал). Пример с донорами - ответ на доводы про "коллективное благо". Даже если оно существует, это благо (что сначала надо доказать), это не должно быть доводом.

Помимо эмоциональных оценочных суждений ("дикость") - скажите что-нибудь по сути.

-

-

-

Цифры - согласен, это штука хорошая. А в остальном, вы намесили слов. Вся этика сводится к простой истине - этичен тот, за кем стоят бОльшие легионы. А там хоть атомными бомбами проводи дезинфекцию континентов, если сила есть, этика оправдает, поэты это будут воспевать как героизм. И свободы никогда не было. Всегда были и карантины, т.е. тюрьма для больных, а то и побитие камнями тех, кто выглядит не таким как надо. В остальном вы нагоняете эмоции. Право на эмоции есть у тех, на чьей стороне будет бОльшие сил. Т.е. в вашем примере отцы 5 детей амнистируют врача, и это будет их правда. Кто выжил тот и прав. Историю напишут выжившие.

-

Гитлер руководствовался именно такой логикой. Помогло это ему? Кто сейчас его воспевает?

Или напомните поэтов, воспевших героизм бомбежки Хиросимы?

А какая-нибудь маленькая Швейцария благополучно живет :)-

Я здесь вижу эталонный пример "Reductio ad Hitlerum".

https://ru.wikipedia.org/wiki/Reductio_ad_Hitlerum

Гитлер заботился о благе нации - значит что, заботиться о благе нации нельзя. И что вы к Гитлеру прицепились? Он войну проиграл, плохой пример для подражания. Хорошие люди войны не проигрывают. Если б выиграл - было бы другое дело. Общепринятая мораль была бы другой и учебники истории были бы другие. Мораль точно так же эволюционирует, как и всё остальное.

Также предлагаю ознакомиться "Закон Годвина":

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 -

Сталин войну выиграл. Ну и как - считается он ныне примером для подражания?

Мораль как раз для того и нужна, чтобы никто не становился жертвой бомб и побития камнями. Не идеально справляется - но идеального в мире вообще мало. Работает ныне получше, чем при Гитлере, в средневековье, в древнем Риме...-

Если Вы вспомните скандальное голосование за имя России, то Сталин в нем победил с большим отрывом. Тогда нам подсунули Невского, который бегал между немцами и татарами как образцовый герой.

И да, в деле вакцинации Сталин - пример для подражания.

А вот мракобесие с критикой вакцинации - пример коллапса здравоохранения и общественного сознания. "И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю… и Владимир Николаевич тоже…"-

"Если Вы вспомните скандальное голосование за имя России, то Сталин в нем победил с большим отрывом. "

Ну это вопрос к организации того голосования.

Никаких объективных признаков высокой популярности Сталина у россиян нет.

А вот когда критика считается "мракобесием", а правильным - отсутствие "деструктивной критики" - то это как раз и вызывает нехорошие исторические ассоциации.-

Высока популярность Сталина не только у россиян, но уже и у особ, приближенных к императору. Даже тут надысь Сванидзе славословил большевиков со слезами на глазах. Пищит, а лезет.

А как Вы считаете, ведьмы вылетают из трубы на метлах? Давайте осудим сторонников невылета ведьм. Ведь в Вальпургиеву ночь они точно вылетают! Ну-ка наведите конструктивную критику.

-

-

Роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян, показал опрос Левада-центра.

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/16/04/2019/5cb0bb979a794780a4592d0c

-

-

-

-

-

Такие вещи надо не полагать, а доказывать с цифрами, по результатам исследований или статистики. Это очень непростое дело, если делать всё как надо. У вас же выгода от вакцинации, как личная, так и коллективная, прямо-таки подразумевается.Выгода от вакцинации была доказана множество раз, когда удалось практически полностью искоренить/значительно уменьшить заболеваемость различными инфекционными заболеваниями, как минимум в тех частях мира, где статистика ведется. И еще раз доказана, когда заболеваемость этими казалось бы искорененными заболеваниями обратно увеличивается на фоне снижения охвата населения вакцинацией.

Проведение предполагаемого вами исследования - вот этический вопрос. Изолировать большую группу людей на неопределенный срок, да еще и рандомизировать кого вакцинировать, а кого нет, да еще и потом всех заражать возбудителем, против которого была проведена вакцинация и т.д. Не этичненько.

Любите цифры? Вот вам задачка, как вы думаете, сколько лиц заболеет условным инфекционным заболеванием с высокой летальностью, если будет охвачено вакцинацией 100 % населения и просто будет не от кого получить инфекцию?

Никто не обязан обменивать риск для своего ребенка на снижение рисков для других детей - даже выгодным арифметически образом. Это этический вопрос, и современная медицинская этика, после Нюрнберга, однозначна в своем выводе - человечески жизни не размениваются.Это не этический вопрос, это вопрос здравого смысла. Да и сам вопрос нужно ставить по другому: рискнуть и не вакцинировать ребенка, имея таким образом высокий шанс ребенку получить инфекцию и быть ее источником для остальных, или вакцинировать ребенка с минимальными рисками побочных эффектов, имея таким образом нулевой шанс ребенку получить инфекцию и быть ее источником.

Да и вообще, при чем тут современная медицинская этика, когда мы говорим не о проведении клинических исследований? Речь о вакцинации в целом, как о уже доказавшем эффективность методе аугментации иммунитета, который увеличивает качество и продолжительность жизни.

Человек существо общественное и социальное, что прямо таки обязывает. Личная свобода заканчивается там, где начинает ограничивать свободу окружающих, слышали такое? К слову, может быть тогда лиц, не желающих вакцинироваться, изолировать? Тут уже предлагали вот отдельные поликлиники, например.

А если речь о качестве вакцин, как об этом немного упомянул ув. Fangorn, а не об отказе в вакцинации, то и вопросы нужно задавать другие: об организации здравоохранения, сколько на это надо тратить денег, о доступности современных вакцин и т.д.

Ну а ваша задачка совершенно не к месту.

Вы предлагаете ценой здорового вылечить остальных, уже больных. Если по простому, с потерей здорового индивида ради пятерых больных "коллективное благо" только потеряет. Во первых потеряет здорового индивида. Во вторых не факт, что [пересаженные органы приживутся и] пятеро больных выживут/останутся продуктивными членами коллектива/проживут как минимум столько же, сколько могла бы здоровая жертва и т.д. Поэтому изначально и сама задача не корректна, если таким образом вы пытаетесь показать, что "коллективное благо" можно улучшить ценой некой вызывающей эмоции жертвы.

Тогда как если мы говорим о вакцинации, то мы никого на чаши весов не ставим, да еще и все при изначально равных условиях. Более того, все еще и в выгоде останутся.

А размышляя эгоистично, еще и не выгодно отдавать своего здорового ребенка за пятерых больных. С другой стороны, размышляя эгоистично, привиться вполне имеет смысл, т.к. при этом у ребенка уменьшится шанс и самому заразиться, со всеми вытекающими с продолжительностью жизни.

-

"Во первых потеряет здорового индивида. Во вторых не факт, что [пересаженные органы приживутся и] пятеро больных выживут/останутся продуктивными членами коллектива/проживут как минимум столько же, сколько могла бы здоровая жертва и т.д."

Пример с донорством, был неуместен, но ваш контрпример не лучше. Вы вводите свои условия, меняя исходный пример. Тут проблема в неверном исходном тезисе, который звучит примерно так: зачем мне прививаться ради здоровья других? Ответ: ради здоровья других прививаться не стоит, прививаться стоит ради своего здоровья. То есть, если большинство вокруг привиты, и мне трудно будет встретиться с носителем, а риск каких-то серьезных побочных эффектов, вроде удушья будет выше вероятности встретиться с вирусом, то зачем мне прививаться? Если же наоборот, то прививаться стоит. Это теория игр.-

На счет первой части не согласен. Я не ввожу контрпример, а лишь развиваю возможные решения.

И условия новые я не ввожу, а опять же развиваю возможные решения. Раз уж речь о человеке разумном, доноре, который не выживет, реципиентах, реакцию которых на пересадку органов в принципе можно предсказать (к тому же раз уж в условии не сказано, что донор будет соответствовать реципиентам по HLA и учитывая разнообразие HLA) и она будет с очень высокой вероятностью реакцией отторжения (а значит реципиенты будут принимать иммунодепресанты, а значит сопутствующее увеличение шансов инфекционных и онкологических заболеваний и т.д. и т.п. см. выше об их возможности выживания/продуктивности/продолжительности жизни), раз уж давят на эмоциональность (что присуще человеку) то почему я не могу так делать? Тогда либо пусть вводятся новые условия, чтобы я их учитывал. Иначе получится так, как я описал (что будет наверняка самым вероятным развитием событий при заданных условиях), в случае согласия на жертвование ребенком в качестве донора (раз уж это предлагает автор в качестве такой эмоциональной альтернативы ради «коллективного блага»).

Либо просто изначально, без лишней эмоциональности и человечности, пусть будет сказано, что 5 больше, чем 1.

По поводу второй части согласен. Но учитывая, что риск побочных эффектов минимален; а каков процент охвата населения вакцинацией требуется, чтобы риск встретить носителя стремился к нулю мы однозначно сказать не можем; то имеет смысл ставить целью охват именно 100 %.

Как собственно и во всей медицине, решение о применении каких либо препаратов это всегда некое взвешивание последствий применения или не применения (пример: блокаторы иммунных чекпоинтов). -

!!!!! Вы абсолютно правы. Похоже что вы чуть ли не единственный, кто понял о чем я пишу. Да, это теория игр, и даже чуточку напоминает игры с выигрышем эгоистичного поведения в условиях, когда кругом альтруисты. Точно также в обществе, где принято не проверять, а верить нАслово - там лжец имеет огромное преимущество. Сосуществование эгоистов и альтруистов в обществе - отдельная тема, имеющая не мало моделей.

-

Тут как-то смешиваются в одну кучу все вакцины, болезни, случаи и т.д. Выгода от тракторов тоже была доказана множество раз - и это стало любимым аргументом организаторов колхозов.

Из того, что какая-то вакцина помогла искоренить некую болезнь - совершенно не следует ни то, что другая вакцина от другой болезни также поможет, ни то, что опытным чиновникам это виднее и они знают лучше, что нужно народу. Потому и нужно право выбора для граждан.

А кроме права выбора, еще нужна достоверная информация и критический ее анализ. Пока что в научно-популярных публикациях я этого не вижу - зато порой встречаю многословные монолитные агрессивные заявления про мудрое государство и несознательное население.

-

Вы застряли в 90-х, когда у нас активно насаждалась польза от ослабления государства вообще. Напомню, что Гитлера (не к ночи помянут) избрали вполне демократичненько путем всеобщего прямого голосования. Беда демократии в том, что она сваливается к охлократии. То есть к правлению некомпетентных, но горластых. Типа противников вакцинации, типа противников глобального потепления, типа любителей Илона Маска.

-

"Напомню, что Гитлера (не к ночи помянут) избрали вполне демократичненько путем всеобщего прямого голосования."

Миф. Почитайте документы - он не выиграл НИ ОДНИХ свободных выборов. А президентские выборы просто и публично проиграл Гинденбургу и признал то поражение. Он пришел к власти при демократии, но не демократическим путем выборов, а с грубыми нарушениями законов, которые тогдашние власти и народ ему позволили.

"Беда демократии в том, что она сваливается к охлократии. "

Ну к чему сваливается НЕ демократия - напоминать? Или излишне?

"Демократия - худшая форма правления, за исключением всех остальных" (с)-

Голоса считают только если результат устраивает главного демократа. Иначе - импичмент, цветные революции, Пиночет, Гитлер. О референдумы вообще у демократов принято вытирать ноги.

Не демократия сваливается к краху колониальной системы, электрификации всей страны, установлению прав работников, росту здравоохранения и образования, полетам в космос, на Луну, Марс и Венеру.

По счастью, сторонников Ваших мракобесных взглядов в нашей стране все меньше. Хлебнул народ горюшка с демократией.-

Да, плохо у Вас с историей и географией :)

В том числе про то, при каком типе правления случился крах колониальной системы и полеты людей на Луну, а также про здравоохранение в демократических странах. Хлебнули там в прошлом веке горюшка с демократией - не то, что у нас.-

Полеты людей на Луну на модернизированной ФАУ-2 организовал в США фон Браун. Это единственное достижение американской, так сказать, космонавтики. С его уходом в пилотируемой космонавтике США уже 9 лет как полный швах. Прокати нас Ванюша на советском тракторе до МКС. На Марс и в дальний космос летают на советских движках РД.

Вы, случайно не из отряда потомакских троллей? Правда - это ложь. Свобода - это рабство. Мир - это война. Незнание — сила. Прививки - зло.

Wag the dog.

-

-

-

-

"когда удалось практически полностью искоренить/значительно уменьшить заболеваемость различными инфекционными заболеваниями" - даже такую простую вещь показать если я вас попрошу, вы встанете в не очень удобную позу.

Вот данные по США с начала 20 века. К сожалению, тут не вставить картинку, поэтому даю ссылку.

https://picua.org/images/2019/08/05/e7d5323c9f1403653cd6ea24

Рассмотрите ее внимательно. И повторите еще раз, где на графике "практически полностью", и прочее. На минутку не упоминайте оспу, с ней разговор особый, и от нее сейчас не прививают - прокомментируйте остальные инфекции.