Коллективное поведение было уже у трилобитов

Коллективное поведение сейчас встречается в самых разных формах у разных видов. Ясно, что оно эволюционировало вместе с животными на протяжении миллионов лет, но вот когда именно оно возникло — неизвестно. Находки окаменелостей трилобитов возрастом 480 млн лет в Марокко позволяют с уверенностью говорить о том, что эти древние членистоногие уже были коллективными животными. На сегодняшний день это самый ранний зафиксированный пример проявления социальности у древних животных.

Сланцы нижнеордовикской формации Фезуата (Fezouata Formation) в Марокко представляют исключительный интерес для палеонтологов. По возрасту они относятся к тремадокскому веку (около 480 млн лет). В это время происходило массовое вымирание кембрийской фауны, и на смену ей приходила фауна палеозойская (см. подробнее в новости Ордовикское оледенение могло начаться из-за аномально большого количества хондритной пыли, «Элементы», 01.10.2019). Среди ученых до сих пор идут споры о том, к какому периоду относить тремадокский век — к кембрию или к ордовику (британские палеонтологи традиционно относят его к кембрийскому периоду).

Но породы формации Фезуата чрезвычайно богаты хорошо сохранившимися остатками древней морской фауны не только благодаря своему стратиграфическому положению. Дело в том, что фезуатские сланцы формировались в прибрежной зоне из тонких песчано-илистых отложений, приносимых сильными волнами во время штормов. Зона образования сланцев находилась на глубине от 30 до 70 метров, и животных, обитавших в этой густонаселенной зоне моря, во время штормов периодически накрывало слоем осадка, под которым они и погибали. Сохраняя при этом, что очень важно, свое прижизненное положение. Таким образом, находки окаменелостей из фезуатских сланцев дают уникальную возможность не только изучить детали строения древних животных, но и сделать определенные выводы об особенностях их поведения.

Группа ученых из Франции, Швейцарии и Марокко во главе с Жаном Ваннье (Jean Vannier) из Лионского университета в течение нескольких лет изучала трилобитов рода Ampyx из сланцев формации Фезуата вблизи города Загора в Марокко. Результаты исследования опубликованы недавно в журнале Scientific Reports.

Окаменелости древних членистоногих здесь сохранились не в виде единичных особей или беспорядочных групп, а в виде правильных линейных скоплений выстроенных в цепочки трилобитов вида Ampyx priscus. Авторы нашли несколько цепочек, в каждой из которых было от трех до 22 особей (всего 105 животных).

Все особи в цепочках ориентированы в одном направлении, сохраняют определенную дистанцию и поддерживают контакт друг с другом с помощью задних шипов. Очевидно, смерть трилобитов наступила мгновенно, и в момент гибели они передвигались в цепочке. Если бы они были «выложены» в линию водными потоками уже после смерти, характер расположения особей был бы совершенно другой: они были бы частично перевернуты или развернуты в произвольных направлениях.

К тому же, в момент опасности трилобиты сворачиваются в шар, а ни одной свернутой особи найдено не было. Не было также найдено ни одного разрушенного (волнами или хищниками) панциря, что говорит о том, что остатки трилобитов не находились на поверхности дна после смерти. Скорее всего, группы трилобитов куда-то передвигались, и их засыпало осадком во время шторма (рис. 2).

Рис. 2. Цепочки трилобитов Ampyx priscus из фезуатских сланцев (желтые). Сиреневым показаны трилобиты, относящиеся к другим видам, коричневым — отпечаток не сохранившегося трилобита. Синие линии условно соединяют центральные части панцирей трилобитов в цепочке. Длины масштабных отрезков — 1 см. Фото и рисунки из обсуждаемой статьи в Scientific Reports

Чтобы подтвердить, что именно такая смерть настигла трилобитов, ученые изучили состав пород, в которых были найдены окаменелости.

В целом сланцы формации Фезуата описываются как глинистые алевролиты, состоящие из хорошо отсортированных округлых зерен кварца размером 20–30 мкм с небольшой примесью мусковита и глинистых минералов.

Авторы провели детальный cедиментологический анализ, который показал, что тонкослоистые фезуатские сланцы представляют собой типичные турбидиты — породы, образующиеся из турбидных (мутьевых) потоков, несущих взвешенный осадочный материал. Такие потоки возникают во время штормов, когда осадочные отложения с мелководья увлекаются крупными волнами и спускаются вниз по континентальному склону до его подножия (рис. 3).

Рис. 3. Схема образования турбидитов. Рисунок с сайта en.wikipedia.org

Когда мутьевой поток у подножья континентального склона теряет энергию и останавливается, из него последовательно выпадает весь переносимый материал — сначала крупнозернистый песок, затем мелкозернистый алеврит и в конце — тонкозернистый ил. После литификации (затвердевания) образуется характерная для турбидитов последовательность песчаник—алевролит—аргиллит. Именно такое чередование фаций обнаружили авторы в турбидитах, перекрывающих слои с находками трилобитов.

Ученые считают, что, помимо слоя осадков, накрывших трилобитов, их моментальная гибель была вызвана еще одной причиной. Сразу же после осаждения слоя турбидитов в колонке осадочных отложений происходит подъем уровня окислительно-восстановительной границы, и погребенные животные оказываются в бескислородной среде, к тому же отравленной сероводородом, поднимающимся с глубины (рис. 4).

Рис. 4. Формирование нескольких слоев отложений, содержащие цепочки трилобитов. а — образование первого слоя турбидитов (event layer 1). Пунктиром обозначена окислительно-восстановительная граница (redox), ниже которой находится бескислородная зона. b — в турбидитах появляются следы жизнедеятельности организмов (bt) и черви (w), а на поверхности дна — трилобиты (tr). с — происходит образования второго слоя турбидитов (event layer 2), под которым оказываются погребенными трилобиты. Уровень окислительно-восстановительной границы резко поднимается (белые стрелки), и погребенные трилобиты быстро (за минуты) оказываются в бескислородной среде. d — повторяется этап b и т. д. Рисунок из обсуждаемой статьи в Scientific Reports

Мгновенным отравлением сероводородом палеонтологи ранее уже объясняли быструю смерть и хорошую сохранность окаменелых скоплений девонских трилобитов (H. Trenchard et al., 2017. Trilobite ‘pelotons’: possible hydrodynamic drag effects between leading and following trilobites in trilobite queues).

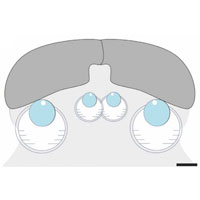

Рис. 5. Элементы морфологии трилобитов Ampyx priscus: gl — глабель (средняя часть головного щита); gls — глабеллярный шип; ges — либригенные (щечные) шипы; ts (1–6) — грудные сегменты; py — пигидий (анальный сегмент); su — сутурный шов, соединяющий щечный шип с либригеном. Длина масштабного отрезка — 1 см. Рисунок из обсуждаемой статьи в Scientific Reports

Ampyx priscus — мелкие членистоногие размером от 16 до 22 мм. Они имели крепкий позвоночник, длинный глабеллярный шип спереди и два очень длинных либригенных шипа, отходящие от либригенов (щечных сегментов) назад (рис. 5).

Теперь стало понятно, для чего слепым, не имеющим глаз ампиксам нужны были такие длинные шипы спереди и сзади. С помощью этих шипов они скорее всего поддерживали контакт друг с другом во время передвижения в цепочке. Не исключено, что они также обменивались сигналами с помощью химической коммуникации, подобно тому, как некоторые виды гусениц выстраиваются в линии миграции по следам феромонов, выделяемых своими сородичами.

Возможно, трилобиты коллективно мигрировали, так же, как это делают в наше время их дальние родственники колючие лангусты (Panulirus argus). Каждую осень тысячи этих членистоногих выстраиваются в цепочки, двигаясь к местам зимовки и размножения (сезонное репродуктивное поведение). Лангусты движутся друг за другом колоннами от нескольких до нескольких сотен особей, при этом сохраняя между собой контакт: находящийся сзади лангуст постоянно держит свои антенны на спинном панцире впереди идущего. Считается, что осенние штормы вызывают у лангустов нейрогормональные сдвиги, заставляющие их выстаиваться в цепочки и таким образом безопасно мигрировать в более глубокие воды, не затронутые штормами (W. Herrnkind, 1969. Queuing Behavior of Spiny Lobsters).

Возможно, трилобиты собирались вместе для спаривания или шли на нерест. В пользу последнего предположения говорит тот факт, что в цепочках были только взрослые особи. Если бы они всем семейством перемещались на новое место или убегали, с ними вместе были бы и детеныши. Есть и другие варианты: в некоторых публикациях описываются находки групп трилобитов, собирающихся вместе для совместной кладки яиц (D. R. Schwimmer, W. M. Montante, 2019. A Cambrian meraspid cluster: evidence of trilobite egg deposition in a nest site) или линьки (J. C. Gutiérrez‐Marco et al., 2019. The nileid trilobite Symphysurus from upper Tremadocian strata of the Moroccan Anti‐Atlas: taxonomic reappraisal and palaeoenvironmental implications). Возможно также, что это была сезонная миграция.

Описанный авторами случай является самым древним доказанным примером организованного группового поведения животных. Публикации об обнаружении признаков коллективного поведения у более ранних (520 млн лет) креветкоподобных членистоногих из раннекембрийских отложений Китая (X. Hou et al., 2008. Collective Behavior in an Early Cambrian Arthropod и X. Hou et al., 2009. A new arthropod in chain‐like associations from the Chengjiang Lagerstatte (Lower Cambrian), Yunnan, China) оцениваются большинством ученых весьма скептически.

Полученные данные свидетельствуют о том, что коллективное поведение животных имеет очень раннее эволюционное происхождение. Вероятно, оно давало эволюционное преимущество первым коллективным животным, позволяя им защититься от хищников, пережить стресс окружающей среды и улучшить свои репродуктивные возможности. Но, чтобы проявилось коллективное поведение, нужна достаточно сложная адаптированная нервная система, способная передавать сигналы от одной особи к другой. Судя по всему, раннеордовикские ампиксы уже обладали такой системой. Весьма высокий уровень их социальной организации позволяет предполагать, что коллективное поведение у представителей животного мира начало формироваться еще раньше, в кембрии.

Источник: Jean Vannier, Muriel Vidal, Robin Marchant, Khadija El Hariri, Khaoula Kouraiss, Bernard Pittet, Abderrazak El Albani, Arnaud Mazurier, Emmanuel Martin. Collective behaviour in 480-million-year-old trilobite arthropods from Morocco // Scientific Reports. 2019. V. 9. DOI: 10.1038/s41598-019-51012-3.

Владислав Стрекопытов

-

Там справа ссылка на статью "Найден современный родственник вымерших трилобитов". Так она от 1 апреля. Не хорошо. Может тэгами соединять статьи от 1 апреля в изолированный кластер ?

-

Может тэгами соединять статьи от 1 апреля в изолированный кластер ?

У всех наших первоапрельских новостей стоит тег "Первое апреля". Ну и дата, естественно, стоит. Так что мы вроде никого не обманываем. Да и содержание статьи говорит само за себя. А получить удовольствие от прекрасного текста Елены Наймарк не запрещается и в другое время года :)

-

Как это выходит? И что за механизмы этот скачок организуют и , главное, ограничивают.

Помнится, в Черном море - почти сплошь сероводород, лишь тоненькая пленочка "живой" воды. Помнится, пара-тройка сотен метров всего.

Потому вопрос , как высоко и отчего может произойти скачок уровня (а значит, утончения слоя пригодной для жизни воды) - вот ну прямо злободневен! Пойдешь купаться - раз, и скачок! Хорошо хоть, я без жабр, и ныряю со своим запасом воздуха. И дельфинам не особо опасно это. Но вот прочие все - это ж они под домокловым мечом живут! Жил-плыл себе, а тут скачок - и повалились на дно кучи трупов( мрачновато как-то это выглядит...

Новости: Палеонтология

Рис. 1. Цепочка окаменелых трилобитов Ampyx priscus возрастом 480 млн лет, найденная в Марокко. Фото с сайта cnrs.fr