Палеоэнтомологи усомнились в уникальности глаз трилобитов

Датские и шведские палеонтологи изучили отпечатки эоценовых комаров-долгоножек и обнаружили в их фасеточных глазах роговичные линзы из кальцита. Однако при жизни эти насекомые, без сомнения, обладали хитиновыми линзами. Отсюда следует, что кальцит заместил хитин в ходе фоссилизации. Согласно предположению авторов статьи, опубликованной в журнале Nature, такой же посмертной минерализацией можно объяснить и наличие кальцитовых линз в глазах трилобитов, что считается их уникальной особенностью. Кроме того, в перегородках между фасетками ископаемых комаров ученые идентифицировали следы эумеланина, а затем нашли этот пигмент и у их ныне живущих родичей. Ранее считалось, что меланиновые пигменты в глазах членистоногих отсутствуют.

В книге британского палеонтолога Ричарда Форти «Трилобиты», несколько лет назад изданной по-русски, есть глава под названием «Хрустальные глаза». В ней Форти проводит очень поэтичные параллели между отполированными напольными плитами итальянских соборов, колоннами античных амфитеатров, кристаллами исландского шпата и... глазами трилобитов. Действительно, согласно общепринятой точке зрения, глазные линзы трилобитов были сделаны из того же самого материала, что и все вышеперечисленное — из кальцита (CaCO3). Поэтому можно сказать, что у трилобитов был «каменный» взор в буквальном смысле слова — они смотрели на мир сквозь минеральные кристаллики. «И уже это одно выделяет их из всего царства животных», — подытоживает Форти, и под его словами подписалось бы большинство ученых-палеонтологов и авторов учебных пособий.

В наши дни кальцитовые кристаллики для зрения используют только офиуры — родичи морских звезд и прочих иглокожих. Но глаз как таковых у офиур нет — кальцитовые кристаллики разбросаны по всей поверхности их тела, фокусируя лучи света на нижележащие ткани. Эта примитивная система позволяет офиурам отличать свет от тени и определять местоположение источника освещения, но не более того. Линзы из арагонита (этот минерал отличается от кальцита строением кристаллической решетки) недавно нашли в панцире моллюсков-хитонов, но их зрение тоже далеко от совершенства (Минеральные глаза моллюсков хитонов способны различать форму объекта, «Элементы», 23.11.2015). Все же членистоногие, включая паукообразных, ракообразных и насекомых, которым надо воспринимать более сложные визуальные стимулы, делают это с помощью линз, сделанных из хитина — азотосодержащего полисахарида, входящего в состав их покровов. То есть по своему химическому составу роговичные линзы стрекозы или креветки практически идентичны их ногам и усам.

Трилобиты — это древнейшие известные членистоногие, которые появились почти в самом начале кембрия, около 520 млн лет назад. Но анатомически их сложные глаза ничем принципиально не отличаются от глаз ныне живущих членистоногих. Они точно также состоят из множества структурных элементов — омматидиев, каждый из которых снаружи снабжен шестиугольным или круглым светопреломляющим элементом (роговичной линзой). Учитывая сходство в остальных признаках, по логике вещей эти линзы у трилобитов должны быть хитиновыми, как и у всей их родни. Было бы странно найти на улице смартфон абсолютно стандартной конструкции, но при этом с экраном не из стекла, а, скажем, из бычьего пузыря. Но примерно это и утверждается о трилобитах. Химический анализ их многочисленных остатков показывает, что роговичные линзы трилобитов состоят из кальцита, и в литературе постепенно распространилось мнение, что такой состав является результатом прижизненной, а не посмертной минерализации.

Рис. 2. Слева — распределение элементов на поверхности глаза ископаемого комара-долгоножки, красным цветом отмечен кальций, зеленым — углерод; справа — поперечный срез через омматидий ископаемого комара-долгоножки, стереографическая проекция показывает ориентацию оптической оси кальцитового кристалла. Длины масштабных отрезков — 30 мкм (слева) и 5 мкм (справа). Изображение из обсуждаемой статьи в Nature

Зачем же трилобитам понадобилось «оригинальничать»? Хотя ученые предлагали различные реконструкции работы их зрительной системы, внятного ответа на вопрос об адаптивных преимуществах кальцитовых линз найти так и не удалось. Более того, кристаллы кальцита обладают свойством двойного лучепреломления, то есть входящий луч света они расщепляют на два поляризованных луча. Поэтому четкость изображения от использования кальцитовых линз только страдает. Но среди трилобитов возникло немало плавающих форм, например, ордовикские семейства Cyclopygidae и Telephinidae с огромными глазами, для которых острота зрения была вопросом жизни и смерти. Неужели они держались за кальцит себе в ущерб?

Рис. 3. a и b — глаз ископаемого комара-долгоножки и поперечный срез через него (место среза отмечено на фотографии a белой линией); c — фотография поперечного среза глаза ископаемого комара-долгоножки, сделанная с помощью сканирующего микроскопа. Изображение из обсуждаемой статьи в Nature

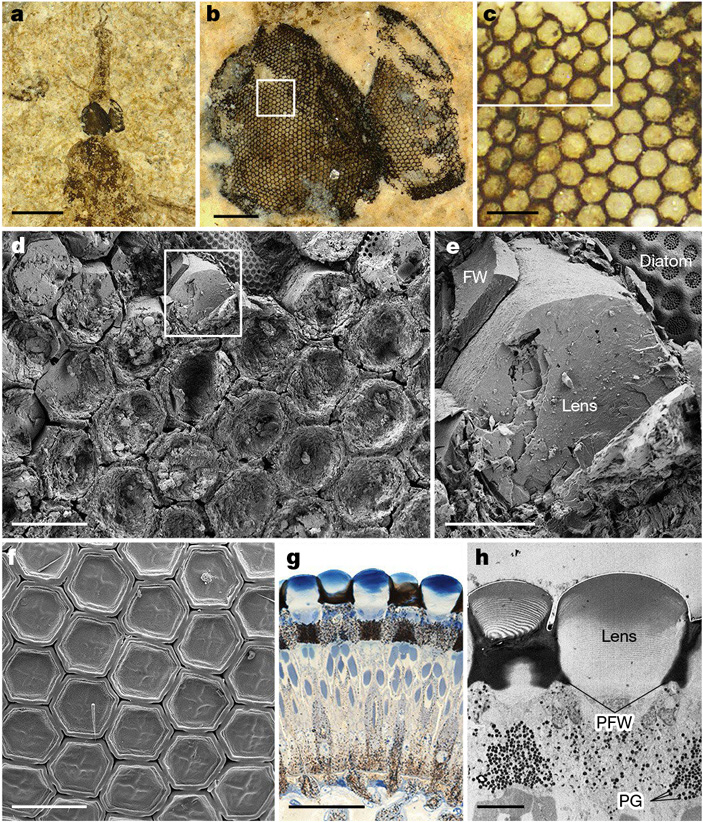

Чтобы разрубить этот гордиев узел противоречий, авторы недавней статьи, опубликованной в журнале Nature, обратились к изучению глаз древних насекомых. А именно, они проанализировали 23 отпечатка комаров из надсемейства Tipuloidea, к которому относятся всем известные комары-долгоножки, а также внешне похожие на них комары-болотницы и цилиндротомиды. Все отпечатки были найдены в раннеэоценовых толщах датского острова Фур, возраст которых составляет около 54 млн лет. Эти толщи сложены диатомитами — так называются осадочные породы, образованные микроскопическими скелетами диатомовых водорослей, что обеспечивает прекрасную сохранность окаменелостей.

С помощью сканирующего микроскопа было установлено, что у комаров с острова Фур хорошо сохранился микрорельеф роговицы — так называется прозрачный слой кутикулы на поверхности глаз, разделенный на множество фасеток. Благодаря шестиугольной форме фасеток роговица напоминает пчелиные соты. Оказалось, что в каждой из этих «сот»-фасеток находится по линзовидному образованию диаметром около 30 мкм. С применением масс-спектрометрии вторичных ионов ученые показали, что такие линзы представляют собой кристаллы из кальцита с примесью магния. Примечательно, что все кристаллы в глазах ископаемых комаров имеют регулярную форму (выпуклый верх и вогнутый низ), а их оптические оси идут параллельно оси каждого омматидия. Точно такая же упорядоченная картина наблюдается и в глазах у трилобитов.

Рис. 4. a и b — фотографии глаза и линз трилобита Telephina bicuspis из ордовика Норвегии, сделанные с помощью сканирующего микроскопа; c — спектр распределения элементов для точки, отмеченной желтой звездочкой на фотографии b; d и e — поперечный срез роговицы трилобита Nileus armadillo из ордовика Швеции в плоскополяризованном и кросс-поляризованном свете; f и g — поперечный срез роговицы трилобита T. bicuspis в плоскополяризованном и кросс-поляризованном свете; h и i — поперечный срез роговицы другого экземпляра T. bicuspis в плоскополяризованном и кросс-поляризованном свете, на фотографии i отмечены дополнительные кристаллы кальцита, выросшие за пределами кальцитовых линз; j и k — поперечный срез кальцитовой линзы трилобита Phacops latifrons из девона Германии в плоскополяризованном и кросс-поляризованном свете; l и m — поперечный срез роговицы эоценового комара-долгоножки в плоскополяризованном и кросс-поляризованном свете, n — кристаллы кальцита в роговице современного краба Liocarcinus depurator, снятые в кросс-поляризованном свете. Изображение из обсуждаемой статьи в Nature

Если бы комары-долгоножки вымерли, не оставив ныне живущих потомков, как это произошло с трилобитами, то, быть может, на основании этой находки их тоже поспешили бы причислить к обладателям уникальных кальцитовых глаз. Но, слава богу, долгоножки и их родня благополучно дожили до наших дней, и линзы в их роговице состоят из самого обычного хитина. Значит, всё дело в процессах фоссилизации, в ходе которой хитиновые линзы правильным образом замещаются кристалликами кальцита. Но разве нельзя сказать то же самое и о трилобитах?.. Конечно, роговица их глаз, подобно остальному телу, при жизни наверняка была укреплена кальцитом — собственно, именно благодаря минерализованным покровам они так хорошо сохраняются в ископаемом состоянии. Но здесь ничего уникального — кристаллы кальцита в роговичных линзах присутствует и у современных морских ракообразных, однако основным структурным элементом при этом все равно служат цепочки молекул хитина (F. Alagboso et al., 2014. Ultrastructure and mineral composition of the cornea cuticle in the compound eyes of a supralittoral and a marine isopod). Так что полностью кальцитовые линзы трилобитов — это с большой вероятностью посмертный артефакт, а не прижизненная особенность.

Изучение глаз ископаемых комаров-долгоножек принесло и другое открытие. К своему удивлению, ученые нашли в затемненных перегородках, отделяющих линзы друг от друга, следы эумеланина — этот результат опять же был получен при помощи масс-спектрометрии вторичных ионов. До сих пор считалось, что членистоногие не используют меланины в качестве светоизолирующих (экранирующих) пигментов, а в их роли выступают соединения из группы оммохромов. Заинтригованные полученными данными, исследователи решили выяснить, как обстоит дело со светоизолирующими пигментами у современных комаров-многоножек. В качестве модельного объекта они использовали европейский вид Nephrotoma suturalis. Чтобы получить объем роговицы, достаточный для химического анализа, ученым пришлось вывести в лаборатории около 1300 особей данного вида. Выяснилось, что у этого комара, как и у его сородичей, живших в начале эоцена, в глазах тоже присутствует эумеланин.

Как правило, современные виды служат путеводной нитью для понимания строения ископаемых останков, но здесь все произошло наоборот — благодаря палеоматериалу был ликвидирован пробел в наших знаниях о ныне здравствующих насекомых.

Источник: Johan Lindgren, Dan-Eric Nilsson, Peter Sjövall, Martin Jarenmark, Shosuke Ito, Kazumasa Wakamatsu, Benjamin P. Kear, Bo Pagh Schultz, René Lyng Sylvestersen, Henrik Madsen, James R. LaFountain Jr, Carl Alwmark, Mats E. Eriksson, Stephen A. Hall, Paula Lindgren, Irene Rodríguez-Meizoso & Per Ahlberg. Fossil insect eyes shed light on trilobite optics and the arthropod pigment screen // Nature. 2019. V. 573. P. 122–125. DOI: 10.1038/s41586-019-1473-z.

Александр Храмов

-

А мне другое непонятно: для нахождения эумеланина потребовалось 1300 здоровых комаров.

У ископаемых комаров он был найден раньше, получается, что

1) ископаемых комаров нашли и изучили никак не менее1300 штук? ( в статье указано лишь 23 штуки)

2) комаров-современников (и, быть может, и иных ныне здравствующих живых существ) изучают куда менее тщательные люди? (Или менее наблюдательные, менее оснащенные, менее умелые)-

или 3) у ископаемых комаров эумеланина было в 100 раз больше, чем у современников

или 4) пока отрывали 2600 комариных глазок, контаминировали образец посторонним эумеланином-

Или успользовали РАЗНЫЕ методы

1.Изучение глаз ископаемых комаров-долгоножек принесло и другое открытие. К своему удивлению, ученые нашли в затемненных перегородках, отделяющих линзы друг от друга, следы эумеланина — этот результат опять же был получен при помощи масс-спектрометрии вторичных ионов

2В качестве модельного объекта они использовали европейский вид Nephrotoma suturalis. Чтобы получить объем роговицы, достаточный для химического анализа, ученым пришлось вывести в лаборатории около 1300 особей данного вида.

-

-

-

Ископаемых комаров смотрели только с помощью масс-спектрометрии, а с глазами современных комаров работали также с помощью традиционных методов химического анализа - растворяли в перекиси водорода, в кислоте и т.д. (к окаменелостям это не применимо), чтобы уже точно убедиться в присутствии эумеланина. Соответственно, и комаров потребовалось больше.

А еще: если оптические оси кристаллов идут параллельно оси каждого омматидия, то двойного лучепреломления не будет для света, идущего в направлении этой оси. Но другого света омматидий все равно не видит, и проблем для зрения не возникнет. Поэтому такая ориентация осей кристаллов естественна для живого существа, но непонятна при посмертном образовании.

А вдруг и древние хирономиды, в отличие от современных, при жизни имели глаза из кальцита? Заменить его обратно на хитин они впоследствии могли по разным причинам, кальций - не такой уж распространенный элемент в пресных водах.

-

Что касается насекомых, то до сих пор просто никто не смотрел, как у них сохраняются глаза. Во всяком случае, мне такие работы никогда не попадались. Вполне возможно, кальцитовые линзы у ископаемых насекомых присутствуют повсеместно при условии хорошей сохранности глаз. Но это надо еще надо проверять, конечно.

Насколько я понимаю, кальций откладывается в покровах многих морских ракообразных (даже у кивсяков в кутикуле он присутствует!), а линзы у них все-таки хитиновые. Кстати, кто-нибудь изучал у ископаемых раков строение глаз (см. предыдущий комментарий)? Насколько сильно они отличаются от глаз трилобитов в плане присутствия кальцита?

И еще хотел бы задать вопрос - а кто первый вообще высказал идею о "хрустальных глазах" трилобитов? С ходу не нашел информацию об этом. Зато наткнулся в статье 1971 года на такую фразу: "Two alternative solutions to this problem seem possible: (i) the corneal lenses of the trilobite eyes were preferentially replaced or impregnated in a postmortem fashion by secondarily deposited calcite, or (ii) the lenses were mineralized with calcite while the animals were alive. The former view appears to have been shared by most earlier workers." (https://science.sciencemag.org/content/179/4077/1007) Получается, раньше наличие кальцитовых линз считали артефактом фоссилизации, но потом мнение трилобитчиков на этот счет изменилось. А когда это произошло и по каким причинам?-

Кстати, сейчас мне пришла в голову еще одна мысль. Если в живом глазу имелись линзы из кальцита - то они обязательно должны были иметь защитную оболочку из другого материала, чтобы кальцит не растворялся в окружающей воде либо, наоборот, не осаждался из нее, нарушая форму линзы.

У всех трилобитов на Рис.4 я такую оболочку вижу. У эоценового комара на том же Рис. я ничего подобного не заметил. Если я разглядел правильно - то это довод в пользу прижизненности кальцитовых линз у трилобитов и посмертности кальцита у комаров.

-

Не совсем понял только насчет ориентации кристаллов в глазах ископаемых комаров. В статье написано: "Примечательно, что все кристаллы в глазах ископаемых комаров имеют регулярную форму (выпуклый верх и вогнутый низ), а их оптические оси идут параллельно оси каждого омматидия.". Но в комментарии Елены говорится: "У комара на рисунке, кстати, видно, что кристаллы кальцита ориентированы по-разному.". Я не специалист по тафономии, но после того, как я вгляделся в фотографии - мне кажется, что Елена права. Может быть, тут неточность и фразу про "регулярную форму" следует относить всё-таки к трилобитам? Или дело в чем-то другом?

А вот в роговице современного краба Liocarcinus depurator на Рис.4 n) кристаллы кальцита явно ориентированы по-разному. Интересно, почему ему не мешает двойное лучепреломление? Или у него, в отличие от трилобитов, кристаллы очень тонкие и двойное лучепреломление ничтожно? Или для него восприятие поляризации важнее остроты зрения?

по своему химическому составу роговичные линзы стрекозы или креветки практически идентичны их ногам и усам.Если так, то и кальцинирование линз должно идти аналогично кальцинированию ног и усов.

Если разницы нет - всё ясно, хитиновые линзы. Если разница есть - можно начинать рассуждать о "хрустальных глазах".

А вот комары тут ну совершенно ни при чём.

Последние новости

Рис. 1. a, b, c — голова, глаза и отдельные фасетки ископаемого комара-долгоножки; d и e — фотографии фасеток и кальцитовой линзы ископаемого комара-долгоножки, сделанные с помощью сканирующего микроскопа; f — фасетки современного комара-долгоножки Nephrotoma suturalis, снятые с помощью сканирующего микроскопа; g и h — гистологические срезы роговицы N. suturalis, на которых видны хитиновые линзы. PFW — пигментосодержащие стенки фасеток, PG — пигментные гранулы. Длины масштабных отрезков: e, h — 10 мкм, d, f — 30 мкм, c, g — 50 мкм, b — 300 мкм, a — 2 мм. Изображение из обсуждаемой статьи в Nature