Теория симбиогенеза 50 лет спустя: параллельной эукариотизации, скорее всего, не было

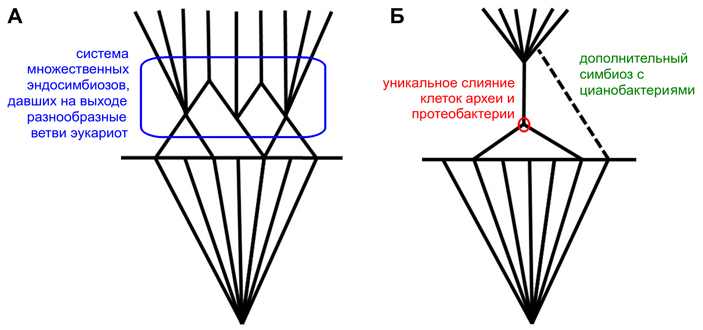

Пятьдесят лет назад, в 1967 году, Линн Маргулис (Lynn Margulis) опубликовала развернутое изложение симбиогенетической теории, согласно которой эукариоты (организмы с клеточными ядрами) возникли в результате серии объединений разных клеток между собой. Современная поправка к этой теории гласит, что в основе становления эукариот, по-видимому, была не общая тенденция, охватившая многие эволюционные ветви (как предполагала Маргулис), а уникальное событие, приведшее к слиянию клеток археи и протеобактерии. В результате образовалась сложная клетка с митохондриями, которая и стала первым эукариотом. Дальнейшие симбиогенетические события — например, захват водорослей, ставших хлоропластами, — действительно происходили много раз, но с возникновением эукариот как таковых они не связаны.

Пятьдесят с лишним лет назад, в марте 1967 года, в международном «Журнале теоретической биологии» (Journal of Theoretical Biology) вышла статья «О происхождении клеток, делящихся митозом» (L. Sagan, 1967. On the origin of mitosing cells). Автора статьи звали Линн Саган (Lynn Sagan), но в дальнейшем эта замечательная женщина стала гораздо более известна как Линн Маргулис (Lynn Margulis). Фамилию Саган она носила, потому что была некоторое время замужем за Карлом Саганом (Carl Edward Sagan), астрономом и писателем.

Выход в 1967 году статьи Линн Маргулис (будем для удобства звать ее так) стал началом обновления биологических представлений, которое многие авторы расценили как смену парадигм — то есть, иными словами, как самую настоящую научную революцию (И. М. Мирабдуллаев, 1991. Эндосимбиотическая теория — от фантастики к парадигме). Суть интриги тут проста. Со времен Чарльза Дарвина биологи были убеждены, что основным способом эволюции является дивергенция — расхождение ветвей. Линн Маргулис была первой, кто сумел по-настоящему убедительно объяснить научному сообществу, что механизм некоторых крупных эволюционных событий, скорее всего, был принципиально другим. В центре интересов Маргулис оказалась проблема происхождения эукариот — организмов, клетка которых обладает сложной внутренней структурой с ядром. К эукариотам относятся животные, растения, грибы и многие одноклеточные — амебы, жгутиконосцы, инфузории и прочие. Маргулис показала, что ранняя эволюция эукариот вовсе не сводилась к дивергенции — она включала в себя слияние эволюционных ветвей, причем неоднократное. Дело в том, что по меньшей мере два типа эукариотных органелл — митохондрии, благодаря которым мы можем дышать кислородом, и хлоропласты, осуществляющие фотосинтез, — происходят не от того предка, что основная часть эукариотной клетки (рис. 1). И митохондрии, и хлоропласты — это бывшие бактерии, изначально совсем не родственные эукариотам (протеобактерии в случае митохондрий и цианобактерии — в случае хлоропластов). Эти бактерии были поглощены клеткой древнего эукариота (либо предка эукариот) и продолжили жить внутри нее, сохраняя до поры собственный генетический аппарат.

Таким образом, эукариотная клетка — это, по выражению Маргулис, мультигеномная система. И возникла она в результате симбиоза, то есть взаимовыгодного сожительства разных организмов (точнее, эндосимбиоза, один из участников которого живет внутри другого). Соответствующие эволюционные ветви при этом, разумеется, слились. Такой взгляд на эволюцию получил название теории симбиогенеза.

Сейчас теория симбиогенеза общепринята. Она подтверждена настолько строго, насколько вообще можно подтвердить какую бы то ни было теорию, касающуюся крупномасштабной эволюции. Но научные концепции, в отличие от религиозных догматов, никогда не остаются статичными. Естественно, что общая картина симбиогенеза выглядит для нас сейчас не совсем так (а местами и совсем не так), как представляла ее себе Линн Маргулис полвека назад.

Логика классика

К пятидесятилетию выхода знаменитой статьи о симбиогенезе Journal of Theoretical Biology подготовил специальный выпуск, целиком посвященный творческому наследию Линн Маргулис. В этот выпуск входит обстоятельная статья известного британского биохимика и популяризатора науки Ника Лейна (Nick Lane), в которой современное состояние проблемы происхождения эукариот сравнивается с классическими идеями на эту тему. Лейн нисколько не сомневается, что в основных утверждениях (касающихся происхождения митохондрий и хлоропластов) Маргулис была права; в наше время в этом не сомневается, кажется, никто из серьезных ученых, ибо данные молекулярной биологии на этот счет однозначны. Но дьявол, как известно, живет в деталях. В данном случае мы можем, погрузившись в детали, найти там много нового и интересного, а главное — убедиться, что тема происхождения эукариот далеко не исчерпана.

Начнем с того, что кое-какие частные предположения Маргулис оказались неверны. Это нормально: учитывая огромную скорость развития биологии, просто невероятно, чтобы в статье, опубликованной полвека назад, было точно угадано абсолютно всё. Новые факты, которые не могли быть в свое время известны автору, обязательно внесут какие-нибудь коррективы. Так получилось и тут. Прежде всего, Маргулис настаивала на симбиотическом происхождении не только митохондрий и хлоропластов, но и эукариотных жгутиков. Она считала, что предками жгутиков были закрепившиеся на эукариотной клетке длинные спирально закрученные подвижные бактерии, похожие на современных спирохет (см. рис. 1). Увы, эта гипотеза не получила никаких молекулярно-биологических подтверждений, и сейчас ее больше никто не поддерживает.

В некоторых моментах Маргулис могла бы оказаться права (это не запрещено ни законами природы, ни внутренней логикой ее собственной теории), но тем не менее по не зависящим от нее причинам промахнулась. Например, она считала, что раз уж митохондрии — потомки бактерий, то рано или поздно биологи научатся культивировать их в питательной среде вне эукариотных клеток — ну, как обычных микробов. Если бы такое оказалось возможным, это было бы идеальным доказательством теории симбиогенеза. Увы, на самом деле современные митохондрии принципиально неспособны к самостоятельному выживанию, потому что большая часть их генов в ходе эволюции мигрировала в клеточное ядро и встроилась там в геном эукариотного «хозяина». Теперь белковые продукты этих генов синтезируются за пределами митохондрии, а потом переправляются в нее с помощью особых транспортных систем, принадлежащих эукариотной клетке. Гены, оставшиеся в самой митохондрии, всегда малочисленны — для жизнеобеспечения их не хватит. В 1967 году этого просто еще никто не знал.

Однако по большому счету всё это частности. Мышление Линн Маргулис было синтетическим: она не ограничивалась объяснениями отдельных фактов, а стремилась свести их в целостную систему, описывающую эволюцию живых организмов в контексте истории Земли (рис. 2). Современные научные знания позволяют проверить эту систему представлений на прочность.

Рис. 2. Графическая схема эволюции жизни на Земле, примерно соответствующая взглядам Линн Маргулис. К двум центральным факторам — естественному отбору и симбиогенезу — тут добавлено действие сил, берущих начало от внутреннего тепла Земли («динамика Земли»). Протистами в принятой здесь терминологии называются все эукариоты, не относящиеся ни к животным, ни к растениям, ни к грибам. LUCA — последний общий предок всех живых клеток (Last Universal Common Ancestor). Разумеется, это древо не стоит воспринимать как истину в последней инстанции: местами оно слишком упрощено (например, проигнорировано различие между бактериями и археями), а некоторые датировки событий можно оспорить, благо палеонтология их постоянно корректирует; но в качестве более или менее адекватной общей картины оно годится. Обратим внимание, что симбиогенез тут выделен как целый принципиально важный эволюционный этап. Иллюстрация из статьи U. Kutschera, 2013. From the scala naturae to the symbiogenetic and dynamic tree of life, с изменениями

Древо и сеть

Всё началось с кислорода. В древнейшей атмосфере Земли молекулярного кислорода (O2) не было. Потом цианобактерии, первыми освоившие кислородный фотосинтез, стали выделять этот газ в атмосферу (для них он был просто ненужным побочным продуктом). Между тем чистый кислород — это весьма ядовитое вещество для всех, у кого нет специальных биохимических средств защиты от него. Неудивительно, что выбросы кислорода цианобактериями отравили атмосферу Земли и привели к массовому вымиранию. Начался «кислородный холокост» (L. Margulis, D. Sagan, 1997. Microcosmos: four billion years of microbial evolution).

Тут уже необходима поправка. Многие современные исследователи считают, что переход от бескислородной биосферы к кислородной на самом деле был гораздо более постепенным и менее разрушительным, чем предполагают рассуждения о «кислородном холокосте» (см., например: «Великое кислородное событие» на рубеже архея и протерозоя не было ни великим, ни событием, «Элементы», 02.03.2014). Более того, не исключается, что появление свободного кислорода скорее даже повысило разнообразие микроорганизмов, потому что окисление атмосферным кислородом ряда минералов обогатило химический состав среды и создало новые экологические ниши (M. Mentel, W. Martin, 2008. Energy metabolism among eukaryotic anaerobes in light of Proterozoic ocean chemistry). В общем, представление о появлении кислорода в атмосфере как о разовой грандиозной катастрофе, поделившей всю историю Земли на «до» и «после», теперь, похоже, устарело.

Так или иначе, несомненно, что больше всех от обогащения нашей планеты кислородом выиграли альфа-протеобактерии. Они научились непосредственно использовать кислород для получения энергии — причем с огромной эффективностью. А вот у одноклеточных предков эукариот такой способности не было. Они были анаэробными, то есть дышать кислородом не умели. Зато они были хищниками, научившимися поглощать более мелкие клетки путем фагоцитоза. И это дало им превосходную возможность: захватывать некоторых бактерий, не переваривая их, а «порабощая» и присваивая продукты их обмена веществ. Поглотив альфа-протеобактерию, примитивный эукариот получил возможность дышать кислородом — так образовались митохондрии. А поглотив цианобактерию, он получил возможность фотосинтезировать — так образовались хлоропласты. Маргулис считала, что такие события происходили много раз, подчиняясь возникшей общей тенденции. Это — так называемый сценарий сериального эндосимбиоза.

Итак, у Маргулис получается, что на определенном этапе развития жизни эндосимбиоз стал едва ли не всеобщей закономерностью. Тогда в основании эволюционного древа эукариот должна находиться буквально целая сеть эволюционных ветвей, пересекающихся друг с другом за счет эндосимбиотических событий и «растущих» примерно в одном направлении — в том, которое диктовалось сочетанием тогдашних внешних условий со структурными особенностями клеток (рис. 3, А).

Рис. 3. Сценарии эукариотизации по Маргулис (А) и по Лейну (Б): параллельная эукариотизация versus «бутылочное горлышко». Пояснения в тексте. Иллюстрация из обсуждаемой статьи в Journal of Theoretical Biology, с изменениями

Надо сказать, что к концу XX века в эволюционной биологии (и особенно в палеонтологии) и без того завоевала определенную популярность идея, что большинство крупных эволюционных событий имеет закономерный и системный характер. Подобное событие охватывает сразу много эволюционных ветвей, в которых под действием общей наследственности параллельно возникают примерно одни и те же признаки (см., например: А. Г. Пономаренко, 2004. Артроподизация и ее экологические последствия). Примерами таких событий называли маммализацию (происхождение млекопитающих), ангиоспермизацию (происхождение цветковых растений), артроподизацию (происхождение членистоногих), тетраподизацию (происхождение наземных позвоночных), орнитизацию (происхождение птиц) и многое другое. Казалось, что становление эукариот — эукариотизация — великолепно вписывается в этот ряд.

Например, Кирилл Еськов в своей замечательной книге «История Земли и жизни на ней» (написанной в 1990-е годы) говорит следующее: «Скорее всего, различные варианты эукариотности, то есть внутриклеточных колоний, возникали многократно (например, есть основания полагать, что красные водоросли, резко отличающиеся от всех прочих растений по множеству ключевых признаков, являются результатом такой “независимой эукариотизации” цианобактерий)» (К. Ю. Еськов, 2000. История Земли и жизни на ней).

Увы, применительно к эукариотам (прочие примеры «-заций» мы сейчас не обсуждаем) современные данные ставят этот красивый сценарий под сомнение.

Проблема митохондрий

Начнем с того, что обсуждавшаяся Еськовым гипотеза насчет красных водорослей теперь устарела. Молекулярные исследования показывают, что эволюционная линия красных водорослей находится глубоко внутри древа эукариот (они достаточно близкие родственники зеленых растений), и их независимая эукариотизация крайне маловероятна.

Но гораздо серьезнее другое. Если симбиогенез был закономерным, долгим, многоступенчатым процессом, да еще и шел параллельно в разных эволюционных ветвях, то следовало бы ожидать, что мы увидим спектр довольно разнообразных переходных состояний между эукариотами и не-эукариотами. Маргулис именно так и думала. То, что эти переходные состояния не бросаются в глаза, она (насколько можно судить) считала проблемой чисто технической, связанной с недостатком знаний и несовершенством методов. Подтверждается ли это сейчас, когда мы знаем о живых клетках неизмеримо больше, чем знали пятьдесят лет назад?

Порассуждаем. Предполагаемый сериальный эндосимбиоз должен был идти, во-первых, постепенно, и во-вторых — немного по-разному в разных эволюционных линиях (поскольку точных повторений в эволюции не бывает). Исходя из этого, Маргулис предсказывала, что рано или поздно будут обнаружены эукариоты, имеющие хлоропласты, но никогда не имевшие митохондрий; эукариоты, сохранившие бактериальные жгутики (которые резко отличаются по структуре от жгутиков эукариот); и наконец, первично анаэробные эукариоты, в клетках которых нет никаких следов приспособления к кислородной атмосфере. Ни одно из этих предсказаний не подтвердилось. Ни у кого из эукариот нет и намека на жгутики бактериального типа — средства движения у них совсем другие. Никого из известных эукариот нельзя назвать первичным анаэробом — все они, без исключения, прошли когда-то в своей эволюции «кислородную фазу». Наконец, у всех эукариот есть или действующие митохондрии, или их остатки, потерявшие значительную часть функций (гидрогеносомы, митосомы), или — на худой конец — митохондриальные гены, успевшие перейти в ядро.

В конце XX века была популярна гипотеза, что у некоторых современных одноклеточных эукариот митохондрий нет и не было никогда. Таких первично безмитохондриальных эукариот предлагали выделить в особое царство Archezoa. Маргулис довольно рано приняла эту гипотезу и была верна ей до последнего — даже тогда, когда ее уже отвергли многие другие ученые (L. Margulis et al., 2005. “Imperfections and oddities” in the origin of the nucleus). Она считала вполне вероятным, что первично безмитохондриальные эукариоты («архепротисты») до сих пор живут в каких-нибудь труднодоступных бескислородных местообитаниях, где их очень сложно обнаружить. Увы, никаких «архепротистов» до сих пор так и не нашли, а вот остатков митохондрий у тех одноклеточных, которых раньше относили к Archezoa, найдено сколько угодно. На данный момент известен только один эукариот, не имеющий вообще никаких следов митохондрий, — жгутиконосец Monocercomonoides, но положение этого существа на эволюционном древе не оставляет сомнений в том, что и у него митохондрии когда-то были (A. Karnkowska et al., 2016. A eukaryote without a mitochondrial organelle). В общем, на данный момент все без исключения случаи отсутствия митохондрий у эукариот приходится признать вторичными. А это означает, что никакого древнейшего безмитохондриального этапа в истории эукариот — по крайней мере, их современных групп — не было.

Маргулис считала (для своего времени достаточно обоснованно), что на определенном отрезке истории жизни эукариотизация была широкой тенденцией — «трендом», как сейчас принято говорить. Исходя из этого, вполне можно было бы допустить, что разные эукариоты имеют разных предков: например, что эукариотные водоросли произошли от цианобактерий, животные — от хищных бактерий, а грибы — от бактерий-осмотрофов, всасывающих питательные вещества сквозь поверхность клетки. Никаким фундаментальным законам биологии такая гипотеза не противоречит. Но вот фактам она, к сожалению, противоречит разительно. Молекулярная систематика показывает, что общий предок растений, животных и грибов был не переходной формой, а истинным эукариотом, «полностью оперившимся», как выражается Ник Лейн. Можно смело утверждать, что общий предок всех современных эукариот уже был полноценной эукариотной клеткой: у него было ядро, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, микротрубочки, микрофиламенты, митохондрии и жгутики. В общем, полный набор эукариотных признаков.

Обратим внимание, что в этот набор признаков не входят хлоропласты. Они появились далеко не у всех эукариот и не сразу. Кроме того, хлоропласты уж точно приобретались неоднократно, причем разными способами в разных эволюционных ветвях. Хлоропласты бывают как первичные (когда эукариот захватывает цианобактерию), так и вторичные (когда эукариот захватывает другого эукариота с цианобактерией внутри) и даже третичные (когда один эукариот захватывает второго эукариота, внутри которого живет третий эукариот, а уж внутри того — цианобактерия). Здесь эволюция, что называется, разгулялась. С митохондриями ситуация совершенно иная: по признаку их наличия мы не видим никакого особого разнообразия и никаких переходных стадий (если не считать многочисленных фактов вторичной потери, но о происхождении эукариот такие факты не говорят ровно ничего). Если бы сценарий Маргулис был полностью верен, то и с митохондриями, и со жгутиками дело обстояло бы примерно так же, как с хлоропластами, — но этого нет.

В чем Маргулис была права, так это в том, что эукариоты в целом весьма предрасположены к захвату эндосимбионтов. Тут можно привести самые разные примеры, вплоть до приобретения некоторыми глубоководными червями симбионтов-бактерий, за счет которых эти черви, собственно, и живут (В. В. Малахов, 1997. Вестиментиферы — автотрофные животные). Бурная эволюция хлоропластов — самое яркое проявление этой тенденции. Только вот «действующие лица», которые их приобрели, по-видимому, уже имели к тому времени полный набор эукариотных признаков, включая митохондрии. Конфигурация эволюционного древа эукариот, насколько мы ее сейчас знаем, просто не допускает других версий.

К этому Лейн добавляет, что базовая структура клеток на удивление мало отличается у разных эукариот в зависимости от их образа жизни (хотя сам образ жизни может отличаться очень сильно). Все характерные компоненты клетки, делающие ее эукариотной, устроены в целом одинаково и у растений, и у животных, и у грибов, и у жгутиконосцев, и у амеб... «Мы теперь знаем, что почти все различия между эукариотами отражают вторичные адаптации», — пишет Лейн в обсуждаемой статье. Единообразие устройства эукариотной клетки означает, что первые этапы ее становления не оставили в современном разнообразии эукариот практически никаких следов.

Уникальное событие

Выводы, которые делает Лейн, на сегодняшний день уже нельзя назвать новыми или неожиданными. Современные данные наиболее совместимы с предположением, что становление эукариотной клетки было единичным событием, завершившимся (в доступном нам масштабе времени) очень быстро. Вероятно, предки эукариот прошли на этом этапе через своего рода «бутылочное горлышко» (в одной более ранней статье Лейн предполагал, что это была маленькая неустойчивая короткоживущая популяция, в которой и свершились все основные перемены; N. Lane, 2011. Energetics and genetics across the prokaryote-eukaryote divide). В результате возник «полностью оперившийся» первый эукариот, потомки которого разошлись по разным экологическим нишам — но фундаментальное устройство клетки у них уже не менялось. Никакой параллельной эукариотизации, таким образом, не было. Во всяком случае, современная биология не находит подтверждающих ее свидетельств.

Данные сравнительной геномики позволяют предположить, что пороговым событием, выделившим эукариот из всей остальной живой природы, было объединение двух клеток — архейной (вероятно, принадлежавшей кому-то из локиархеот) и бактериальной (вероятно, принадлежавшей кому-то из протеобактерий). Образовавшийся суперорганизм и стал первым эукариотом (рис. 3, Б). Современная «мэйнстримная» точка зрения отождествляет это событие с приобретением митохондрий (так называемый «раннемитохондриальный» сценарий; см., например: N. Yutin et al., 2009. The origins of phagocytosis and eukaryogenesis). Действительно, митохондрии — бесспорные потомки протеобактерий, и они-то уж точно проникли в качестве симбионтов в клетку археи (либо примитивного эукариота, не слишком далеко ушедшего от архей). Правда, на вопрос о том, как именно они туда попали, Лейн дает довольно неожиданный ответ. А именно: «Мы не знаем».

В чем тут дело? Согласно классической теории, все внутренние симбионты были приобретены эукариотными клетками путем фагоцитоза, то есть захвата ложноножками с изоляцией захваченного объекта и последующим его перевариванием (в данном случае — несостоявшимся). В отношении хлоропластов это, по всей видимости, верно, а вот в отношении митохондрий — очень сомнительно. Предположение, что фагоцитоз появился раньше, чем митохондрии, плохо согласуется с данными биоинформатики. Сравнительный анализ белковых последовательностей показывает, что актиновые микрофиламенты, образующие внутренний каркас любых ложноножек, скорее всего, сначала были неподвижными — белки, позволяющие им еще и сокращаться, появились заметно позже (Е. В. Кунин, 2014. Логика случая). А это означает, что начаться прямо с фагоцитоза эволюция эукариот не могла — митохондрии были приобретены каким-то другим способом.

Здесь открывается большой простор для гипотез. Есть, например, весьма изящно обоснованное предположение, что архейная клетка не поглощала предков митохондрий путем фагоцитоза, а охватила их своими постепенно разраставшимися выростами, которые в конце концов сомкнулись, изолировав митохондрии от внешней среды и заодно создав систему внутриклеточных полостей — то, что сейчас называется эндоплазматической сетью (D. Baum, B. Baum, 2014. An inside-out origin for the eukaryotic cell). Есть другая остроумная гипотеза: предки митохондрий были внутриклеточными паразитами (Z. Wang, M. Wu, 2014. Phylogenomic reconstruction indicates mitochondrial ancestor was an energy parasite). Авторы этой последней идеи обратили внимание, что в группе альфа-протеобактерий, из которой, несомненно, вышли митохондрии, есть немало специализированных внутриклеточных паразитов — например, риккетсии.

Проведенная биоинформатическими методами реконструкция вероятного предка митохондрий показывает, что это была бактерия с маленьким геномом, неспособная самостоятельно синтезировать некоторые аминокислоты и компоненты нуклеотидов. Эти жизненно важные молекулы она всасывала из внешней среды с помощью специальных транспортных белков. Такой образ жизни в высшей степени характерен для внутриклеточных паразитов, зависимых от хозяйского обмена веществ. Более того, предок митохондрий, скорее всего, имел встроенный во внешнюю мембрану АТФ/АДФ-антипортер (см. ATP/ADP antiporter) — белок, способный выкачивать из внешней среды аденозинтрифосфат (АТФ), вещество, которое используется всеми живыми клетками как универсальный носитель энергии. Многие внутриклеточные паразиты, в том числе и риккетсии, используют этот белок для «воровства» энергии (в форме АТФ) из клетки хозяина. Существа, ведущие такой образ жизни, называются энергетическими паразитами. Авторы упомянутой гипотезы считают, что к ним относился и предок митохондрий — бактерия, которая первоначально паразитировала внутри чужих клеток. Дело в том, что механизм АТФ/АДФ-антипортера можно «раскрутить» в другую сторону, и тогда он начнет отдавать АТФ во внешнюю среду вместо того, чтобы выкачивать его оттуда. В ходе симбиоза это могло бы стать хорошей основой для смены функций, превратившей предков митохондрий из энергетических паразитов в поставщиков энергии — разумеется, не бесплатной.

Но надо подчеркнуть, что всё это пока лишь предположения. Загадка происхождения митохондрий, не говоря уж о происхождении ядра, до сих пор не разгадана.

Случайность и необходимость

Итак, верна ли гипотеза сериального эндосимбиоза? Да — в том смысле, что в истории эукариот действительно много раз случались симбиотические события. Лучше всего это иллюстрирует долгая, богатая и неплохо сейчас изученная история хлоропластов (P. Keeling et al., 2013. The number, speed, and impact of plastid endosymbioses in eukaryotic evolution). Нет — в том смысле, что сериальный эндосимбиоз не был предпосылкой возникновения эукариот как группы. Эндосимбиотическое событие, которое привело к возникновению эукариот, было, насколько мы сейчас можем судить, уникальным.

Таким образом, сценарий «параллельной эукариотизации» не подтверждается. Это отнюдь не значит, что эволюционных событий подобного типа вообще не бывает: некоторые из них подробно описаны палеонтологами (например, маммализация зверообразных рептилий, которые приобретают признаки млекопитающих параллельно в нескольких эволюционных ветвях). Более того, список подобных «параллельных сценариев» в последнее время даже пополняется. «Элементы» не раз писали о гипотезе независимого возникновения нервной системы в двух совершенно разных ветвях многоклеточных животных (см. Дискуссия о роли гребневиков в эволюции продолжается, «Элементы», 18.09.2015). Но возникновение эукариот — одно из самых уникальных событий во всей истории жизни на Земле. Вероятно, потому оно и выпадает из этого ряда.

В современной научной литературе есть такое понятие, как гипотеза редкой Земли (см. Rare Earth hypothesis). Сторонники этой гипотезы допускают, что относительно просто устроенная жизнь (бактериального уровня организации) может существовать на множестве планет и быть во Вселенной довольно обычным явлением. А вот относительно сложная жизнь (эукариотная или сопоставимая с ней) возникает только при редчайшем стечении обстоятельств; не исключено, что планета с подобной жизнью — всего одна в Галактике. Если гипотеза редкой Земли верна, то именно возникновение эукариот, скорее всего, является рубежным событием, отделяющим «простую» жизнь (широко распространенную) от «сложной» (маловероятной).

К похожим выводам недавно (и совершенно независимо) пришел автор известной книги «Происхождение жизни» Михаил Никитин. «Пока мы не знаем даже, насколько закономерно было появление эукариот. Если для других этапов развития жизни, таких как переход от мира РНК к РНК-белковому миру, обособление прокариотных клеток из доклеточного “мира вирусов” или появление фотосинтеза, мы с уверенностью можем сказать, что они закономерны и практически неизбежны, коль скоро жизнь уже появилась, то появление эукариот в прокариотной биосфере могло быть очень маловероятно. Возможно, что в нашей Галактике есть миллиарды планет с жизнью бактериального уровня, но только на Земле появились эукариоты, на основе которых появились многоклеточные животные и затем разумные существа» (М. Никитин, 2014. Выдвинута новая гипотеза происхождения эукариотической клетки). Может быть, нам потому так и сложно разобраться в деталях происхождения эукариот: это уникальное (в масштабах планеты) событие, к которому очень трудно приложить принцип униформизма, требующий «по умолчанию» исходить из единообразия факторов и процессов во все моменты времени. Но как раз поэтому загадка происхождения эукариот — одна из самых увлекательных во всей биологии. Нерешенных вопросов в этой области еще множество, здесь (как и в обсуждаемой статье Ника Лейна) упомянуты далеко не все из них.

Источник: Nick Lane. Serial endosymbiosis or singular event at the origin of eukaryotes? // Journal of Theoretical Biology. 7 December 2017. V. 434. P. 58–67.

Сергей Ястребов

-

Странно. Определяющий признак эукариот - наличие ядра. (Происхождение которого туманно). А все рассуждения вертятся вокруг симбиоза с митохондриями.

-

Потому что многие авторы считают, что митохондрии появились раньше ядра.

Происхождение самого ядра я тут обсуждать и не брался - это темный лес и об этом если рассуждать, то отдельно. Статья-то была про симбиогенез.

UPD. Тут напрашивается уточнение, которого я почему-то сразу не сделал. Ядро является определяющим признаком эукариот _ровно_в_такой_же_ степени_, как и митохондрии. В название оно попало просто потому, что наиболее заметно визуально - ядра видно под любым микроскопом, а митохондрии нет. Вот и все. -

Вообще вопрос: так ли важно ядро? Оно вроде бы - производное ЭПР (простите, если безграмотно написал). И разбираться надо бы с эволюцией ЭПР.

-

Происхождение ядра - вопрос чрезвычайно темный. Вот на выбор три конкурирующие версии: кунинский сценарий (https://biologydirect.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1

745-6150-4-9, см. также "Логику случая), сценарий братьев Баумов (https://postnauka.ru/faq/35994) и вирусная теория (https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2019/06/21/67 9175.full.pdf). И это наверняка не все.

-

-

-

Откуда такие данные? Насколько я знаю, большинство бактериальных генов эукариоты получили от грамотрицательных бактерий, а от грамположительных очень немного.

-

Соответствующие данные я искал, но не нашёл. Обычно из грам-отрицательных выделяют только альфа-протеобактерии и цианобактерии, все остальные чохом попадают в группу "другие бактерии". Например, у Кунина в "Логике случая" для грибов - от альфа-протеобактерий и цианобактерий вместе набегает где-то процентов 8-10. А "другие бактерии" вместе занимают процентов 20. По этой причине я оценивал долю разных групп бактерий самостоятельно, делая запросы в Blast по множеству выбранных случайным образом генов. Чаще всего наиболее близкие по гомологии гены находились у гамма-протеобактерий, но это сравнительно молодая фила, появившаяся около 2 млрд. лет назад. В то же время известны фоссилизированные остатки грибов возрастом 2.4 млрд. лет. Таким образом, обилие генов с высокой гомологией относительно генов эукариот для гамма-протеобактерий скорее всего следствие ГПГ, это группа вообще очень легко "усвавивает" чужие гены. Если исключить гамма и альфа протеобактерий, то следующая по распространённости группа бактерий с наибольшей долей высокогомологичных с эукариотами генов как раз фирмикуты. Да и тот факт, что мембрана эукариот больше всего похожа на мембрану грам-положительных бактерий я бы тоже не сбрасывал со счетов.

PS

Вот нашёл кое-что в этой публиикации: https://academic.oup.com/mbe/article/21/9/1643/992080

Даже на вскидку видно, что утверждение "а от грамположительных очень немного" весьма и весьма спорно. ))-

Я сужу, например, вот по этой работе, собственных выводов сделать не берусь:

https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/gb-2010-11-5-209

А чем именно мембрана эукариот больше всего похожа на мембрану грамположительных бактерий?

2,4 млрд лет для грибов - это максимальный предел датировки, там есть некоторый разброс. Чем более древними они окажутся, тем больше будет проблем с построением эукариотного древа.-

Только что добавил ссылку в сообщении выше.

Спасибо, статью посмотрю.

Мембрана эукариот больше похожа на мембрану грамположительных бактерий хотя бы тем, что она одинарная, а не двойная. ))

Кроме грибов есть и другие находки, предполагающие появление эукариот даже в архее, скажем, те же акритархи.-

По дрожжам и у Кунина видно, что есть сильное заимствование от грамположительных бактерий (может, это как-то связано с тем, что от них эукариоты заимствовали гены гликолиза?). Но оттуда же видно, что это варьирует от одной группы эукариот к другой.

И остается вопрос про мембраны.-

-

А. Нет, я думал, что вы имеете в виду какие-то биохимические сходства в самой мембране, а не то, что они одинарная.

В архейских эукариот не поверю, пока не увижу каких-нибудь совсем уж бесспорных доказательств. Я не говорю, что этого не может быть, просто не хочется заново пересматривать сложившуюся картину, пока основания для этого - спорные.-

Ещё есть такой факт, что эукариотическая клетка с ядром в некотором смысле напоминает фазу споруляции грам-положительных бактерий (ядро это как бы аналог дочерной клетки, поглащённой материнской клеткой).

По вашей публикации - в случае с дрожжами, я думаю, комментарии не нужны. )) По красной водросли - опять же, если не учитывать гамма-протеобактерии, после альфа и цианобактерий (им отдать часть генов хозяину - сам бог велел) идут фирмикуты.-

Еще одна теория происхождения ядра! Я их коллекционировать скоро начну :)

А Вы это сами придумали? (Про споруляцию.)-

Да нет, меня опередил Гончиков. ))

https://elementy.ru/genbio/synopsis/314/Vozniknovenie_eukariot_novyy_stsenariy

Только я, в отличии от Гончикова, всё же больше склоняюсь к возникшей при определённых обстоятельствах жизнеспособности "химеры", получившейся после сбоя начавшегося процесса споруляции. Кстати, процессом споруляции "рулит" как раз дочерная клетка.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

А не могли бы многоклеточные существа образоваться и по лругой схеме - например, митохондрии существовали бы не внутри каждой клетки, а рядом с клетками?

И еще вопрос: а были ли многоклеточные организмы (хотя бы и очень примитивные) до того, как митохондрии попали в клетку?

Кстати, насчет возникновения разумной жизни: это было отнюдь не закономерным событием. Популяция предков людей была на грани вымирания около 50 тысяч лет назад (где-то 5000 особей), а неандертальцы вымерли. Если бы тогда вымерли и люди, разумной жизни на Земле, может быть, вообще не возникло бы и в очень отдаленном будущем.

-

1. Обосновано: ни на каких других планетах жизнь пока не обнаружена.

2. В принципе могли бы, например, похожим способом образовались лишайники. Но магистральным путем эволюции это, очевидно, не стало.

3. Смотря что считать многоклеточными организмами. Колонии - были, строматолиты например. Истинно многоклеточных - не было.

4. То, что возникновение разумной жизни не было закономерным событием, возможно, и верно, но Ваш аргумент в пользу этого представляется мне очень слабым. 50 тысяч лет назад не только неандертальцы, но и питекантропы еще не совсем вымерли. Ну, не прошла бы популяция сапиенсов через бутылочное горлышко - кто-то другой из гоминид занял бы их место, да и все.-

Между "ни на каких других планетах жизнь пока не обнаружена" и "обосновано" никакой связи, учитывая процент этих "других" планет к общему числу планет в галактике.

-

Меня спросили, как обосновано число "один", а не "сорок два". Я и ответил: обосновано тем, что эукариотная жизнь обнаружена на одной планете, а не на сорока двух. Мысль, которую все эти рассуждения призваны проиллюстрировать, очень проста: есть события, которые можно считать закономерными или даже неизбежными, коль скоро жизнь (земного типа) уже возникла, но о происхождении эукариот этого, по-видимому, сказать нельзя.

-

Видимо, относительно многих изобретений эволюции - закономерный они или одноразовые - рассуждения чисто умозрительны. Если вернуться к возникновению разума: закономерен он или нет? Если бы не было приматов, жизнь на Земле могла бы развиваться, может быть, еще сто миллионов лет без появления разума.

-

В некоторых случаях возможно рассуждение вида: коль скоро в эволюции произошло событие А, с высокой вероятностью достаточно скоро произойдет и событие Б. Пример: появление многоклеточных животных, по-видимому, сделало неизбежным появление нервной системы - и действительно, она довольно скоро появилась, причем дважды в далеких друг от друга ветвях. Повторяемость события уж точно указывает на то, что оно было закономерным. Ни эукариотизацию, ни разум (что это вообще, строго говоря, такое?) вписать в такие рассуждения пока что, по-моему, нельзя.

-

-

-

Скорее "менее чем на одной": считается, что землеподобных планет в зонах обитаемости звезд Млечнго Пути - порядка миллиарда. Поэтому если вероятность какого-либо эволюционного события меньше одной миллиардной, то в этой галактике оно скорее всего в единственном экземпляре (а в соседней меньшей - типа треугольника - может быть вообще ни одной).

>а были ли многоклеточные организмы (хотя бы и очень примитивные) до того, как митохондрии попали в клетку?

Зависит от того как определять "многоклеточность". Если способность необратимо дифференцироваться по нескольким линиям соматических клеток, то не было. Но тогда грибы тоже не очень-то многоклеточные оказываются чуть менее чем все.

А если хотя бы по одной линии, то нитчатые цианобактерии с гетероцистами придётся считать многоклеточными.

Вообще эукариотизацию уже можно рассматривать как обретение многоклеточности: минимальные геномы свободноживущих эукариот (дрожжей) имеют размер вдвое больше подавляющего большинства прокариот. Поэтому прокариот в принципе можно называть "простоклеточными", а эукариот - "суперклеточными".

(Бактерии оставались простыми, потому что их ДНК всегда оставалась минимальной).

Вообще вопрос, кого считать эукариотом, а кого нет, это вопрос того, где мы проводим границу. Что должно определять эукариот, ядро, митохондрии или общая организация?

Если общая организация, то чем недавно описанные хеймдалльархеи (или иные группы Асгарда) не подходят для на звание «архепротистов»? (Если, конечно, открытие Асгарда за истекший год не было опровергнуто.) Тем более их никто в глаза не видел. А судя по метагеномике, если это всё не есть результат ошибок в методике, археи эти презанятные. Марков тут с большим энтузиазмом о них писал old.elementy.ru/novosti_nauki/432910/Opisan_novyy_nadtip_ark

Наличие у Асгарда целого ряда «eukaryotic signature proteins», которые в эукариотической клетке являются компонентами цитоскелета, участвуют в клеточном делении, в везикулярный транспорте, убиквитин-зависимой деградации белков, а также в гликозилировании белков на мембранах эндоплазматического ретикулума, может как раз говорить об "эукариотизации архей".

Если вопрос в ядре, то момент его появления, как и само его формирование, ещё остается открытым вопросом.

Ну, а так, да, мы можем постулировать, что всё что было до инкорпорации митохондрий, это не эукариоты, а что было после, то они, родимые :)

-

На данный момент никаких проблем с проведением границы эукариот не отмечается. Между эукариотами и прокариотами - пропасть. Что касается асгардархеот, то их бы сначала выловить и посмотреть на их признаки. Даже с одним и тем же набором белков можно создать довольно разную архитектуру клетки, только по геному этого не предскажешь (а главное - зачем предсказывать, когда существа современные?).

-

У меня к метагеномике предвзятое отношение, всегда есть опасение, что её применение может дать результаты, не имеющие отношения к дкйствительности, а являющиеся артефактами методики. И с таким отношением опасаюсь, что Асгард превратиться в пшик. И поэтому

про "выловить" совершенно согласен, это было бы крайне желательно во всех смыслах. Но так это проблема не только Асгарда, но прочей некультивируемой микробиоты, коей несть числа. Этакая темная биологическая материя, мы знаем, что она есть (спасибо метагеномике), но мало представляем, что она из себя представлет.

Однако сейчас, даже в таком куцем виде, асгардархеи довольно успешно начинают заполнять ту самую пропасть между эукариотами и прокариотами. Пусть про архитектуру клетки асгардархей мы ничего и не знаем, но белки, которые ранее считались принадлежностью сугубо эукариот у них обнаружились. А это ли не признак пресловутой эукариотизации?

Все "-зации" проявляются таким же образом. В параллельных ветвях идет проявление и/или накопление различных признаков, в совокупности определяющих результат (заранее не определенный) этой самой "-зации".

Причем большинство (не умаляя общности, можно сказать, что все) параллельно-промежуточные формы оказываются вымершими. Но если для тетраподизации или маммализации или орнитизации и тп. мы можем указать на эти параллельно-промежуточные ископаемые формы. Собственно благодаря их находкам мы и можем рассуждать об этих "-зациях". Ибо следов в геномах современных тетрапод, млекопитающих или птиц, эти параллельные формы не оставили, и не могли оставить. А если бы и могли (путем эпизодов гибридизации), то отделить эти следы не представляется возможным (исходных геномов мы не знаем, это вам не неандертальцы и сапиенсы).

Но это многлеточные, скелетные формы, а для одноклеточных существ, выделить в ископаемой летописи промежуточно-параллельные формы, даже если они были, да ещё и однозначно интерпретировать их как промежуточные, не представляется возможным. А как тогда можно утверждать о единичном событии возникновения эукариот, о единичности симбиогенеза?

Можно утверждать, что выжили потомки одного события симбиоза с протеобактерий, но нельзя утверждать единственность такого рода событий.

Но это возражения относятся к исходной статье. А Вам, Сергей, огромная благодарность за труд по пуляризации!!!-

Очень рад, если моя статья показалась интересной :)

Тем не менее я продолжаю настаивать, что генетических данных недостаточно для установления переходных форм. ВСЕ факты "...заций" были установлены по морфологическим данным, и это совершенно правильно, потому что на основе одного и того же набора генов может собираться совершенно разная архитектура - история с двукратным происхождением нервной системы это наглядно показывает. Параллельное появление нервной системы у гребневиков и книдарий+билатерий, я думаю, не удалось бы установить, если бы у нас были только генетические данные, а самих животных мы не видели. Не было бы даже понятно, у кого есть нервная система, а у кого нет. Сейчас у меня лично нет даже никаких гипотез насчет того, как выглядят асгардархеи. Может быть, они и вправду переходные формы. А может быть, они по всем параметрам клетки - прокариоты прокариотами, а все эти генные находки - преадаптации, играющие пока более чем скромную роль. Все может быть.-

Сергей, никто не оспаривает того, что генетических данных недостаточно для установления переходных форм. Более того, осмелюсь предположить, что этих данных никогда не будет достаточно. Так же полностью согласен, что факты "...заций" были установлены по морфологическим данным и ископаемому материалу, без последнего, на основе только сравнительных исследований современных форм, мы бы не могли это установить (ситуация с двукратным появлением нервной системы стоит в общем ряду "заций" несколько особняком). Для эукариот ископаемых форм, позволяющих сделать вывод об имевшей место или отсутстовавшей эукариотизации, не будет никогда.

Но это меня приводит к прямо противоположному выводу, а именно, что концепция параллельной "эукариотизации" архей не может быть отброшена. То есть, эта гипотеза не менее вероятна, чем и гипотеза об уникальном событии. А учитывая наличие множества иных "...заций", на различных уровнях, которые, надо полагать, стали возможны, в том числе и благодаря наличию общих

преадаптаций, и то, что у асгардархей такие преадаптации к эукариотному уровню обнаружены, то гипотеза эукариотизации выглядит даже несколько предпочтительней.

Однако и то, и другое остается лишь гипотезой.

Конечно, судить не мне, я профан и просто любитель живой природы, вам, профессионалам, виднее.-

_ситуация с двукратным появлением нервной системы стоит в общем ряду "заций" несколько особняком_

А почему, собственно, особняком?

С тем, что полностью отбрасывать не стоит, я и не спорю. Гипотезу эукариотизации можно считать опровергнутой в ее старой версии, где предполагалось, что разные группы современных эукариот могли постепенно и независимо выходить на этот эволюционный уровень. Все остальное покажут находки асгардархей. Пока что мы _не знаем_, как устроены асгардархеи. Просто не знаем. Этот не тот случай, когда можно восстановить все животное по одной кости или по набору генов. -

_А почему, собственно, особняком?_

Особняком в методическом плане.

Для других случаев доказательство (демонстрация) параллелизма базировалось на палеонтологическом материале, а для нервной системы гребневиков на гентических и биохимечиских данных, о различии в нейромедиаторах и рецепторах. Это раз.

Для других случаев параллельно-переходные группы уже вымерли полностью, а гребневики живы здоровы. Это два.

Для эукариот ни то, ни другое не подходит.-

-

Скорее второе особенно верно.

Однопроходные - это уже очень продвинутые и несомненные млекопитающие, несколько отставшие от магистральной эволюции общего ствола уже после того, как он обособился от многочисленных перемерших ветвей, про которых и говорят в контексте параллельной маммализации. Они не являются потомками ветви из параллельной реальности, в отличие от гребневиков.-

Нет. В контексте параллельной маммализации говорится именно про прототериев (утконос и ехидна) vs териев (сумчатые и плацентарные), это две ветви, которые независимо проэволюционировали от тероморфного уровня. Их общий предок с морфологической точки зрения к млекопитающим никогда бы не был отнесен. Посмотрите работы Татаринова, Ивахненко и Лопатина.

-

-

-

-

-

-

-

-

Тем более что в пользу этого есть ещё один факт: появление эукариот случилось исторически синхронно с моментом, когда аэробный метаболизм стал возможен (т.е. то самое кислородное событие - прохождение атмосферой точки Пастера) - около 2 млрд. лет назад.

Возможно, что "альтернативных вариантов" эукариотизации действительно либо невозможно, либо они быстро проигрывают конкуренцию нашему. Но тому, что в тот момент это было именно единичное и неповторимое уникальное событие на всю биосферу - доказательств таки нет никаких.

-

>Так и не понял, как же понять, что более вероятно: "уникальный случай" или же просто общий предок всех организмов с митохондриями всего-лишь является таким аналогом очень древней "митохондриальной Евы"..?

Е.Кунин приводит этому специальный термин - LECA - Last Eukaryotic Common Ancestor.

Сам Е.В. в книге придерживается гипотезы уникальности, но смущает тот факт, что появление возможности аэробного метаболизма (прохождение атмосферой точки Пастера - "кислородное событие") и появление эукариот - исторически синхронные события. Т.е. второе случилось очень вскоре после первого.

Уникальные события же обычно становятся итогом длительного "брутфорса" - случайного перебора вариантов. Хотя в условиях полного отсутствия данных по биомаркерам экзопланет всё можно списать на ошибку наблюдателя...

Еще вспоминается предположение о малоисследованной жизни в глубинах земной коры, некоторые ученые посчитали даже что бОльшая часть биосферы находится там. Там могут быть хорошие и стабильные бескислородные убежища для промежуточных или параллельных звеньев эволюции одноклеточных.

Спасибо за статью о таких интересных вещах! Вот если бы еще бы когда-нибудь почитать про ядро и жгутики... :)

-

Поддерживаю вашу мысль о сверхуспешности первой митохондризации клетки, подавившей все боковые веточки эукариотизации. Эволюция клетки, севшей на двигатель внутреннего сгорания, резко развезла новые формы во все стороны. Для других веточек просто не осталось места.

Но сверхуспешность результата не означает сверхуникальность причины. Если возможна клетка, как организм внутри оболочки, то возможна и любая жизнеспособная начинка оболочки. В том числе, упрощенно, и та, что наполнена электронами. Симбиоз, как таковой, не запрещен природой. Следовательно, неизбежно вхождение внутрь клетки объектов из внешней среды - любых объектов, от макромолекулы до другой клетки, лишь бы они не убивали клетку. Значит, "приручение митохондрии" неизбежно, это только вопрос времени.

Вот вполз внутрь клетки маленький червячок, набитый электронами, свернулся там в клубочек, и по внутренностям разлилось тепло. Разнообразные и малоактивные кусочки генов оживились и стали вступать во всевозможные комбинации между собой и другими фрагментами, открыв дорогу к формированию ядра. Как-то так...)))

Кажется, примеров таких третичных пластид нет. Дело обстоит вот как: "Tertiary plastids are generated by the loss of secondary plastids from a photosynthetic eukaryote and their replacement by plastids from another source". (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2606771/). Такие третичные пластиды широко распространены среди динофлагеллят.

Более того, даже то что она митохондрии возникли один раз, не доказано, доказано только что у всех эукариот они есть, а доказано ли что все митохондрии происходят от одного предка? В статье этого нет.

Но даже если и так, то это тоже ничего не доказывает. После того как нормальный митохондриальный эукариот появился, у новых не было шансов занять его экологическую нишу (также как сейчас рыбы не пытаются выйти на сушу — их банально съедят)

Ну и опять же, ничего не мешает предположить, что альтернативные эукариоты были, но вымерли (например, появился в одной ветви какой-нибудь аппарат Гольджи, и остальные стали неконкурентоспособны). Конечно, проверить эту гипотезу невозможно, но косвенное доказательство есть: многократное приобретение хлоропластов как раз и доказывает, что эукариотизация шла параллельно.

Нет, не доказывает. Приобретение хлоропластов не является частью процесса эукариотизации. Хлоропласты приобретались уже внутри древа полностью сформировавшихся эукариот, эволюционно довольно поздно, эукариотизация к тому времени завершилась давным-давно.

-

Допустим. Но само по себе приобретение митохондрий и приобретение хлоропластов явно аналогично, и то и другое - симбиоз с прокариотами.

-

Нет. Симбиозом эукариот с прокариотами можно спокойно назвать приобретение хлоропластов. Но не митохондрий. Потому что в случае с митохондриями мы совершенно не уверены, что хотя бы один из участников этого симбиоза уже был эукариотом. То есть аналогия, о которой Вы говорите, именно что под большим сомнением. См., например, "Логику случая" Кунина.

-

Последние новости

Рис. 1. Пути эволюции древнейших эукариот, согласно взглядам Линн Маргулис. Здесь показаны три симбиогенетических события — приобретение митохондрий, жгутиков и хлоропластов, — которые могли происходить в разных эволюционных ветвях в разном порядке. Тем не менее «верхний» и «нижний» пути эволюции ведут к одному и тому же состоянию: клетке, имеющей и ядро (происхождение которого тут оставлено «за кадром»), и митохондрии, и жгутики. У предков растений к этому добавляются еще и хлоропласты. Прокариотами называются все клеточные организмы, кроме эукариот, архезоями — гипотетические эукариоты, никогда не имевшие митохондрий. Иллюстрация с сайта earthstep.wordpress.com, с изменениями