Эпигенетическое наследование через гистоны хромосом сперматозоидов доказано экспериментально

Эпигенетическое наследование — наследование приобретенных признаков, то есть фенотипических изменений, которые обусловлены не мутациями генов, а изменением их активности, — предмет горячих дебатов среди биологов. К настоящему времени имеется внушительное число описанных случаев такого типа наследования у самых разных организмов — как животных, так и растительных. На этот раз ученые из США, проделав изящный эксперимент с нематодами Caenorhabditis elegans, отследили не только явление, но и сам механизм до мельчайших молекулярных деталей, доказав, что активность генов может наследоваться благодаря связанным с ДНК молекулам модифицированных гистонов. Теперь нужно убедиться, что сделанные выводы справедливы и для других организмов (скажем, для человека).

Как известно, вопросы наследственности — способности живых организмов передавать те или иные признаки своим потомкам — исследуются в рамках генетики: признаки определяются белками, а белки кодируются генами. Кодирование белков подразумевает, что сначала на ДНК в результате транскрипции образуется молекула РНК, а потом на РНК в результате трансляции образуется белок. Особи одного вида имеют небольшие различия в последовательностях молекулы ДНК, которые передаются детенышам от родителей, предопределяя то, какими будут гены, белки и признаки у следующего поколения.

Но признаки конкретного организма зависят не только от его генов, но и от того, насколько активно эти гены экспрессируются. То есть от того, какое количество молекул РНК и белков производится благодаря работе генов в единицу времени. Активность экспрессии генов регулируется в клетках эукариот при помощи специальных молекулярных механизмов, изучением которых сейчас преимущественно занимается эпигенетика. Две наиболее изученных группы таких механизмов — метилирование ДНК (присоединение метильной группы к цитозину) и разнообразные химические модификации гистонов (белков, обеспечивающих упаковку ДНК внутри клеточного ядра), которые либо уплотняют упаковку ДНК (и тогда активность экспрессии генов снижается), либо, наоборот, делают упаковку менее плотной (что способствует повышению экспрессии генов).

Эпигенетика выделилась в самостоятельный раздел биологической науки совсем недавно, уже в XXI веке, а основной предмет ее изучения — наследуемые фенотипические изменения, не связанные с изменением нуклеотидной последовательности в геноме. Таким образом, явление эпигенетического наследования составляет, в общем-то, центральную проблему данной научной области. А ведь еще в XX веке говорить о наследовании приобретенных признаков было просто крамолой.

Справедливости ради заметим, что проблема на самом деле распадается на две части. Один вопрос — когда речь идет об эпигенетическом наследовании в ряду митотических делений соматических клеток. Именно это позволяет стволовым клеткам разных типов (крови, эпидермиса, печени и т. д.) по ходу делений «не забывать», какими свойствами они должны обладать для выполнения своей особенной функции в организме. Этот аспект, связанный с реализацией программы дифференцировки клеток в процессе роста организма, известен достаточно давно и не вызывает особых проблем и разногласий. Совсем другая история, когда речь заходит о возможности передачи «приобретенных признаков» от родителей к потомкам при половом размножении. Традиционно считалось, что это принципиально невозможно, ведь передаются только гены как последовательности, а установление особенностей их работы каждый раз начинается с чистого листа, определяясь тем, что воздействует непосредственно на данную особь, но не на ее родителей.

Но действительность неумолима: снова и снова у разных организмов обнаруживаются факты того самого «запрещенного» наследования «приобретенных признаков», которые уже невозможно просто игнорировать, а приходится искать им разумные объяснения. «Элементы» уже не раз рассказывали об исследованиях на эту тему (см., например, Наследственная информация записана не только в ДНК, «Элементы», 01.06.2006 и Пищевое поведение у пещерной рыбы наследуется эпигенетически, «Элементы», 27.09.2012).

Сейчас мы рассмотрим еще одну работу, выполненную учеными из Калифорнийского университета в Санта-Крузе под руководством Сьюзан Строум (Susan Strome), в которой было использовано очень изящное решение, позволившее в очередной раз подтвердить и максимально дотошно изучить все тончайшие аспекты эпигенетического наследования у нематод Caenorhabditis elegans — любимых модельных животных у биологов. C. elegans относится к классу круглых червей, размер взрослой особи составляет всего около 1 мм, а весь жизненный цикл длится всего 4 дня. В лабораториях этих нематод содержат в обычных чашках Петри.

Эта исследовательская группа уже длительное время изучает молекулярные особенности наследования у нематод, так что обсуждаемая работа — очередная в целой серии их публикаций на эту тему. В частности, ранее эта группа выяснила, что хромосомы сперматозоидов у нематод содержат в своем составе довольно много гистонов, в отличие, к примеру, от мышей и прочих млекопитающих, у которых почти все гистоны в хромосомах сперматозоидов заменяются на другие белки — протамины. Так могут ли гистоны, связанные с ДНК сперматозоидов у червей-отцов, переносить в зиготу свои модификации и предопределять поведение генов в клетках потомков, влияя на их фенотипические признаки?

Работали с двумя линиями нематод. Одна линия родом из Великобритании, другая — с Гавайских островов. Генетически эти линии довольно далеки друг от друга, что имело особый смысл в дизайне эксперимента, как будет видно из дальнейшего рассказа.

В прошлых экспериментах ученые заметили, что на хромосомах сперматозоидов у С. elegans присутствуют гистоны H3, меченые метильными группами по остатку лизина в положении 27, — далее эта модификация будет обозначаться как К27mе3 (T. Tabuchi et al., 2018. Caenorhabditis elegans sperm carry a histone-based epigenetic memory of both spermatogenesis and oogenesis). Эта метка поддерживается постоянно на хромосомах по мере их дупликации благодаря довешиванию таких же меток при помощи особого белкового комплекса, именуемого коротко PRC2. Если сломать работу белков этого комплекса в клетках-предшественниках сперматозоидов, то хромосомы оказываются полностью лишены этой метки, что и было нужно исследователям. Известно, что присутствие метки К27mе3 в гистоне H3 сопровождается уплотнением хроматина и снижением активности экспрессии генов в соответствующих участках хромосом.

Итак, были проведены два скрещивания нематод из разных линий. В каждом из которых самки-мамы были гавайскими, а самцы-папы — британцами. В контрольном скрещивании самцы были обычными, а в опыте у них был сломан PRC2. У самок в обоих скрещиваниях PRC2 был рабочим и хромосомы содержали метки K27me3. От этих скрещиваний получали потомство первого и второго поколения. В зиготе при скрещивании половина хромосом была от мамы, а половина от папы. Состояние хромосом при этом получалось либо K27me3 M+P+ (метилированные гистоны содержатся в хромосомах обоих родителей), либо K27me3 M+P− (метилированые гистоны отсутствуют в хромосомах, полученных от отца).

Еще одна хитрость заключалась в том, что использованные линии червей отличаются от природных отсутствием у них метилирования ДНК — это позволило исключить из рассматриваемых механизмов эпигенетического наследования данный тип модификации.

Схема проведенных экспериментов показана на рис. 1.

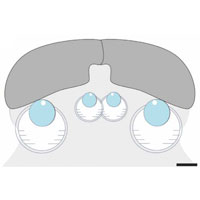

Далее нужно было отследить, что будет происходить с гистонами на хромосомах отцовского происхождения по мере роста и развития потомков, как эти изменения отразятся на работе генов и как все это в конечном итоге отразится на фенотипе. Чтобы за половинами генома было легче следить по отдельности, использовали самок с особой мутацией, которая приводит к тому, что на протяжении первых нескольких клеточных делений эмбриона после оплодотворения каждый геном (материнский и отцовский) остается изолирован в собственном ядре. Ученые брали двухклеточные и восьмиклеточные эмбрионы (рис. 2) и проводили двойное окрашивание: во-первых, красителем для ДНК (на фотографиях он дает красный цвет), а во-вторых, мечеными флуоресцентной меткой антителами к гистону с меткой K27me3 (на фотографиях эти метки дают зеленый цвет). Как видно из рис. 2, на двухклеточной стадии у гибридов K27me3 M+P− в клетках присутствуют два ядра разного цвета: одно зеленое — с метилированными гистонами (от матери), другое красное — без метилирования (от отца).

Рис. 2. Анализ распределения меток K27me3 в ядрах клеток у потомков F1 от проведенных скрещиваний. A — окрашивание ядер клеток у эмбрионов, полученных от двух вариантов скрещиваний. B — окрашивание ядер соматических клеток (Somatic cell) и клеток-предшественников гамет (PGC) у личинок. C — результаты эксперимента без выключения (слева) или с выключением (справа) гена mes-4: видно, что в первом случае дифференциальная окраска ядер сохраняется у восьмиклеточного эмбриона, а во втором случае ядра от обоих родителей к этой стадии становятся одинаковыми. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Communications

Аналогичным образом проводили окрашивание клеток, взятых из личинок. Оказалось, что в соматических клетках индивидуальное маркирование материнского и отцовского геномов утрачивалось, а вот в клетках-предшественниках половых клеток (PGC) оно сохранялось, причем — и у взрослых особей тоже, приводя к изменениям в физиологии потомства второго поколения, о чем будет сказано чуть дальше.

Ученые выяснили, что поддержание неметилированного состояния генома, полученного из сперматозоидов зависит от белка mes-4: если его отключали, подкармливая самок интерферирующими РНК, то к восьмиклеточной стадии первоначальная асимметрия в метилировании гистонов родительских геномов полностью утрачивалась, в отцовском геноме также оказывались метилированные гистоны. Белок mes-4 — это один из регуляторов модификаций гистонов, но он, согласно имеющимся сведениям, отвечает за метилирование лизина в положении 36 гистона H3. В отличие от K27me3, метка K36me2/3 характерна для активно работающих генов.

Затем экспериментаторы анализировали экспрессию генов в клетках-предшественниках гамет при двух вариантах скрещиваний. Обнаружилось 149 генов с повышенной экспрессией и 116 генов с пониженной экспрессией в клетках у потомков K27me3 M+P− по сравнению с контрольными K27me3 M+P+. Использовав различия в генетических последовательностях, ученые попытались определить отцовскую либо материнскую принадлежность секвенированных молекул РНК для этих генов. Это удалось сделать для 34 генов с повышенной экспрессией и для 44 генов с пониженной экспрессией.

Оказалось, что большинство молекул РНК для генов с повышенной экспрессией происходят из генома отцов, а РНК-продукты генов с пониженной экспрессией в равной степени происходят из отцовского и материнского геномов. Это вполне логично. Повышенная экспрессия, вероятно, обусловлена отсутствием в отцовском геноме метки K27me3, обеспечивающей подавление активности генов в материнских хромосомах, а пониженная экспрессия скорее всего является опосредованной: например, она может быть связана с избыточным производством какого-то транскрипционного фактора, работающего в качестве репрессора для данных генов, — эти факторы могут в равной степени регулировать как отцовские, так и материнские гены.

Также было отмечено, что, хотя потомки F1 от обоих вариантов скрещивания были вполне фертильными, получаемое потомство F2 в случае использования K27me3 M+P− в скрещиваниях на 30% состояло из стерильных особей. Вероятно, из-за нарушения экспрессии генов в клетках-предшественниках гамет их свойства в некоторой степени нарушались. Действительно, гены с пониженной экспрессией как раз отвечают в основном за поддержание специфических свойств клеток зародышевой линии, а гены с повышенной экспрессией по большей части известны как регуляторы дифференцировки соматических клеток. И именно те особи, у которых в клетках-предшественниках гамет обнаруживался синтез белков соматических клеток (анализы проводили окрашиванием антителами) и производили на свет стерильное потомство.

Таким образом, в обсуждаемой работе показано, что, во-первых, состояние метилирования гистонов, переданных в зиготу с хромосомами отца, продолжает на протяжении жизни поддерживаться в клетках-предшественниках гамет у потомства, во-вторых — что это напрямую отражается на экспрессии генов в клетках-предшественниках гамет, и в-третьих — что это в конечном счете отражается на функциональности клеток и фертильности потомства. Всё это может быть важно для понимания того, как передаются признаки от родителей к потомству и у людей. Если только результаты, полученные на нематодах, не окажутся применимы исключительно к ним. Как минимум, это заслуживает будущей проверки.

Источник: Kiyomi Raye Kaneshiro, Andreas Rechtsteiner & Susan Strome. Sperm-inherited H3K27me3 impacts offspring transcription and development in C. elegans // Nature Communications. 2019. V. 10. Article number 1271. DOI: 10.1038/s41467-019-09141-w.

Татьяна Романовская

-

-

как ни странно, наличие эпигенетического наследования ничего не меняет в отношению к "ламаркизму" (который, в свою очередь, имеет весьма малое отношение к Ламарку) и ничем не противоречит "дарвинизму" (точнее, современной теории эволюции).

"Ламаркизм" утверждает, что эволюция происходит по причине реализации "внутренней потребности", дарвинизм - потому что все прочие варианты вымерли, не оставив потомства.

Как видите - не имеет значения, какой именно материальный носитель у наследования, и один ли он. -

-

Ну, знаете ли, "внутренняя потребность" очень похожа на "эволюция выбирает", "вид стремится занять нишу", "эгоизм гена" и прочие современные одушевления.

-

Вы попали в мою больную или, если угодно, любимую, точку. Очень многие, рискну сказать, большинство даже биологов при озвучивании дарвинисткой позиции - говорят и рассуждают именно как ламаркисты. "эволюция выбирает", "вид стремится занять нишу" - то самое.

А вот с "эгоизмом гена" история обратная. Этот термин как раз и введён, чтобы показать, что нет "стремлений вида", есть существование или исчезновение генов aka естественный отбор. То, что к генам при этом присоединяются и другие (менее значимые, кстати) материальные способы передачи наследственности, сути не меняет ничуть. "Эгоистичный ген" - очень даже дарвинисткий термин. Форма у него эмоциональная, конечно, это да :-)-

Да, говорят "эволюция выбирает", "вид стремится занять нишу" - но не имеют при этом, что эволюция или вид "разумны" и "стремятся" и выбирают , как человек. Когда говорят "эволюция выбирает", имеют в виду, что с помощью эгоистичных генов она приходит к...

А в ламаркизме, вроде как, имелось в виду, что есть некая "изначально заложенная, разумная внутренняя потребность". Это, конечно же, неверно.-

Это напоминает ситуацию, когда какой-нибудь политик ляпнет что-нибудь, а дипломатический корпус потом объясняет, что он имел в виду совершенно другое :)

Вообще, мне кажется, эмоции формируют целеполагание. Поэтому манипулирование такими терминами очень полезно для развития, хотя на первый взгляд они кажутся ошибками терминологии. Особенно "эгоистичный ген" - шикарное стимулирование к изучению вопроса. -

Всё так. Но "мы не это имели в виду" настолько чаще встречается, чем "мы имели в виду именно это", что закрадываются сомнения в том, что за неправильными словами стоят правильные мысли.

Нет, я, конечно, понимаю, что в культуре для креационистского стиля есть множество готовых фраз и понятий, а для естественного и научного - их нет. Потому трудно и громозко говорить, не греша против истины. Но, всё-таки, повторюсь: слишком уж это часто и слишком уж редко встретишь эволюционную логику.

-

-

-

-

А вот у бактерий даже горизонтальный перенос генов - обычное дело.

-

Кажется в реальности эпигенетическое наследование есть, и в ходе эволюции эукариотических клеток этот вид наследования остался и даже развился сильнее у млекопитающих (см. проблемы клонирования млекопитающих, "аномальная экспрессия" например). Ибо выгодно, чтобы "опыт родителей" передавался детям. Система без наследования приобретенных признаков более консервативна и имеет Больше шансов пойти по ложному/тупиковому пути вымирания. А бактерии такие.

-

-

На самом деле, эпигенетическое наследование это совсем не то же самое, что "наследование приобретенных признаков". Последнее вообще непонятно, как можно было бы воплотить даже если

бы у эволюции был "дизайнер" (ха-ха).

Например, некий жираф жил там, где вся листва на деревьях была объедена, ему приходилось всю жизнь вытягивать шею, в результате чего у него развились более сильные мышцы шеи, чем у остальных жирафов. И естественно он оставил очень много потомства (потому что хорошо кушал, а конкуренты голодали, так как не смогли нарастить мышц). И каким же образом эти мышцы этого успешного жирафа должны унаследоваться, даже если бы можно было свободно передавать информацию из клеток мышц в половые? Должен быть некий механизм, который "поймет", что именно в клетках мышц есть некий белок, который очень много экспрессировался, а значит, нужно заметилировать ген этого белка в половых клетках. Но как этот механизм "поймет", что именно мышцы дали этому жирафу преимущество, а не, скажем, длинный язык или, простите, длинный половой орган (а может, наоборот, короткий, потому что длинный за всё зацепляется и с ним легко попасть к хищнику в зубы)?

Механизм передачи приобретенных признаков просто невозможно определить, и уж тем более реализовать, и уж тем более, чтобы он сам реализовался в процессе эволюции.-

Здрасьте! Создается впечатление, что Вы статью не прочитали.

Примитивная генетика утверждает что весь фенотип определяется последовательностью генов в ДНК, а эпигенетика, что не только им. И исследует механизмы его формирования сверх примитивной генетики. Мы ещё в начале пути, но ясно, что механизм сложен и его детали уже открываются. Поэтому не "механизм передачи приобретенных признаков просто невозможно определить", а этот механизм ещё неясен, хотя существует. В чем и содержание статьи.-

Ну, во-первых "примитивная генетика" не утверждает, что весь фенотип определяется последовательностью генов ДНК. Фенотип зависит от условий жизни организма и среды, а не только от ДНК. А во-вторых, к сожалению, доказанных случаев, где что-то наследуется эпигенетически, очень мало. Значит, этот механизм редок и нетипичен, хотя и существует. Видимо он нужен в тех редких случаях, когда одним генетическим наследованием не обойтись.

Вот например (хотя это и не эпигенетическое наследование, но наследование приобретенных признаков): передача антител от матери к плоду - хороший пример.-

"А во-вторых, к сожалению, доказанных случаев, где что-то наследуется эпигенетически, очень мало."

Доказанных случаев последовательности случайных мутаций, приводящих к улучшению приспособленности нет вообще. Это ж не помеха верить в этот механизм?

Эпигенетическое наследование убирает фактор случайности мутаций гена, как ненужный. Правда вводит неизбежно "волю к жизни".

-

-

-

-

Должен быть некий механизм, который "поймет", ... нужно заметилировать ген этого белка в половых клетках

И что ещё интереснее - должен существовать некий механизм, который знает (без помощи генетиков с их компьютерами и базами данных), где именно находится этот ген, и как именно его нужно метилировать. В крайнем случае - надо доказывать, что состояние генов соматических клеток передаётся в половые, причём так, чтобы прижизненные повреждения соматических генов не передавались туда. Как-то тут витает дух "того, кто мысли и дела все знает наперёд"

Если надеяться на генетику и ждать удачной мутации нужных генов, то можно и не дожить...

Но можно считать, что природа припасла запасной путь - эпигенетический. Антилопы едят только хвощи, значит, состав регуляторных сигналов постоянно не такой, как был, плюс постоянные сигналы о непорядке в ЖКТ, короче, организм понимает, что он длительно/постоянно попал в другую среду, и надо перестраиваться. Получается, что после какого-то периода измененная регуляторность замечается организмом как важный для выживания факт и включается в наследственность.

Стадо поредело, но через Х поколений осталась парочка антилоп, которая стала наслаждаться изобилием хвощей на острове.

-

Извините, я не очень сведущ в этом вопросе. Вы имели в виду, что у антилоп метилирование ДНК увеличило вероятность мутаций в какой-то часто хромосомы и таким образом появилась нужная мутация?

"Регуляторность" - это регуляторные последовательности возле генов?-

Вы верно ухватили суть моей догадки. Эпигенетичность придумана природой в помощь прямой генетике. Возможно, когда-то приспособление к изменяющейся среде шло по единственному пути - мутации генов. Гены имели некую эпигенетическую подсказку, но она не умела встраиваться в наследственный механизм, и популяции, если что, вымирали подчистую. Ведь, в таком случае, каждая особь мутирует и умирает в одиночку, то есть, дети начинают приспосабливаться с нуля.

Однако, возможность такого встраивания существовала всегда, и на каком-то этапе эпигенетические подстройки наследственности стали передаваться по наследству. Это привело к более точному мутированию, что повысило шансы популяции.

Регуляторность - это я по-быстрому написал, точнее было бы, наверное, регуляционность. Вы извиняетесь, что не "очень сведущи" - пустое, коллега. Я вообще не биолог, и набросал свои заметки, ориентируясь чисто философским чутьем...

-

Лысенко запретил Вавилова, а потом Вавилов запретил Лысенко. И генетическая наука в СССР осталась у разбитого корыта.

А прав и неправы оказались оба! Просто, они занимались разными науками, Лысенко - эпигенетикой, Вавилов - генетикой. А вот, после запрета учения Лысенко о эпигенетики, генетика в СССР так сказать выбросила с грязной водой и ребенка, так что эпигенетику пришлось переоткрывать заново, только Западом в конце 80-х, до этого он ее объявлял лженаукой.

-

Вот только не надо ставить на одну доску Вавилова и Лысенко. Вавилов был крупным ученым, а Лысенко был жуликом.

-

У Лысенко полно научных работ 20-х годов и выведенных сортов - тогда его в жульничестве никто не обвинял. Жуликом он стал только в 60-х годах. после своей смерти, в результате борьбы со сталинизмом. Просто, он занимался эпигенетикой, поэтому с точки зрения генетики он был да жуликом, и конечно Лысенко сам по себе не был хорошим человеком, боролся за финансирование он вполне себе в духе 30-х годов, денег было мало и либо ему либо Вавилову.

-

Навскидку из Википедии (может, конечно, там ошибаются):

"Трофи́м Дени́сович Лысе́нко ... Основатель и крупнейший представитель псевдонаучногонаправления в биологии — мичуринской агробиологии".

Тут про лженаучность мичуринской агробиологии: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B E%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#%D0%9A%D1% 80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8,_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA% D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%87%D1%83 %D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D1%8 0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0% BD%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D 0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9 -

Википедия это не научный источник, не авторитетный, а просто помойка. Она сама помойка из личных мнений и отсталых взглядов, в том числе лженаучных и опровергнутых временем.

Из статьиА ведь еще в XX веке говорить о наследовании приобретенных признаков было просто крамолой.

Вот википедия эту крамолу и третирует.-

Если вы всерьез решились защищать вклад в науку т. Лысенко, а википедия - помойка, то статью в уважаемом научном журнале в студию.

-

http://генофонд.рф/?page_id=29201

На самом деле ни Лысенко ни Вавилов не понимали механизмы наследования, а следовательно, не понимали что такое эпигенетика и какими инструментариями надо ее проверять. Претензии к невоспроизводимости были потому что не понимали каким способом возникают эпигенетические изменения и каким способом их передают (да даже не знали как хранятся гены и как они мутируют). Это и сейчас архисложная тема требующая очень большой точности и аккуратности, хотя основные механизмы уже известны, а тогда даже понятия не имели в чем разница между эпигенетикой и генетикой. Просто генетики до рубежа эр отрицали эпигенетическую наследственность.-

http://генофонд.рф/?page_id=29201

Тоесть вы, только что обругав википедию "помойкой из личных мнений и отсталых взглядов, в том числе лженаучных", предлагаете считать генофонд.рф - авторитетным, объективным и прогрессивным источником? -

Конечно Википедия не помойка, это просто диктатура локально-заинтересованного большинства. И вообще, почему вы думаете, что всегда нужен вторичный "источник"? Кому вообще интересно долго изучать что-то ради объективности и честности, а потом это выкладывать всем на показ? Да и кому нужно вообще признавать пресную правду?

-

-

-

-

-

-

-

Тут про лженаучность мичуринской агробиологии: %D0%9C%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0

Ах вот о чем написано на Фестском диске!%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B E%D0%B3%D0%B8%D1%8F#%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0% B8%D0%B8,_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B% D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA %D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1 %8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D 0%BE%D0%B9

Интересно было бы познакомиться с современным эпигенетическим комментарием к старинному народному методу "воспитания привоя подвоем".

-

Ну вот большой обзор есть на эту тему, где Мичурина, кстати, вспоминают добрым словом (и не вспоминают Лысенко) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4986720/#!po=0.

271739.

Если коротко, то как раз эпигенетикой и объясняют все эффекты от прививания. Во-первых, благодаря регуляторным молекулам, которые текут от подвоя к привою по ксилеме и флоэме — гормоны, интерферирующие РНК и пр., а во-вторых, как ответная реакция привоя на контакт с чужеродным «телом» подвоя.

И вот еще тоже отличный обзор про растительную эпигенетику https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4292151/#!po=10.4015 -

Дедушку Мичурина помнить и почитать, несколько лет назад мне пришлось срубить старую яблоню Пепина Шафранного, это был несколько синтементалный момент из детства :).

Кроме того он имеет очень слабое отшошение к Лысынковщене и его "Мичуринской агробиологии"

И мне что то мнися что доживи дедушка до той сесии, разделил бы он судьбу Вавилова

Мичурин как бы Менделизм Морганизм и Вейсманизм не осуждал, единственное помню его критику Лютера Бербанка который использовал прививку в кроны взрослого дерева.

Мичурин считал это неприемлемым и-за влияния подвоя на привой ( вот где эпигенетика :) )

Но кроме Мичурина нужно помнить и Симеренка который занимался тем же но южнее-

Спасибо, что напомнили про Бёрбанка. В Википедии о нём есть прекрасная статья. Среди прочего, там сказано и про прививки во взрослую крону:

"Бёрбанк рекомендовал прививку гибридными черенками плодоносящих деревьев, чтобы быстрее получить первые плоды в селекционной работе. Например, при получении Бёрбанком бескосточковой сливы, сеянцы, полученные от скрещивания бескосточковой терносливы с французской венгеркой, прививались и плодоносили, после чего все прививки, за исключением немногих наиболее перспективных, были удалены с деревьев, и опыт продолжался только с одними отобранными. И. В. Мичурин предостерегал против бездумного применения этого метода, и указывал на сильное и зачастую не всегда благоприятное влияние подвоя на гибридные сеянцы плодовых растений".

Влияние подвоя на привой неизбежно, но сила влияния зависит от соотношения их масс. Понятно, что взрослое дерево-подвой колоссально пересилит маленькую веточку привоя. Думаю, Бёрбанк это понимал и сознательно шел на массовое прививание с отбраковкой 99%. Зато - сразу видно, какое яблочко получилось.

-

-

Нет, не настолько редкое. Скорее трудно уловимое для строгих анализов, потому что носит вероятностный характер, - может унаследоваться, а может нет. К тому же часто речь идет о количественных признаках, в которых не так-то просто понять, где наследование, а где текущая регуляция или эффекты от разных сочетаний большого числа генов. В английском про эпигенетическое наследование говорят как о "soft inheritance" (в отличие от генетического "hard inheritance"). И если сравнивать по частоте, то вообще-то существенно более широко встречается у растений, чем у животных.

-

Имхо, для человека роль этого "софта" постепенно будет возрастать. Пища становится все более искусственной, и это должно приводить к изменению сигналов текущей регуляции. Если годами питаться, скажем так, измененно, систематически воздействовать через пищу на регуляцию изнутри, то организм вполне может принять это за изменение внешней среды, к которой нужно несколько подстроить фенотип.

Тут была прорывная статья о том, как молодь лосося, вскармливаемая на ферме комбикормом, заметно хуже выживает в океане, по сравнению с дикой молодью. Грубо говоря, немножко слух не тот, немножко зрение... А ведь причина - только в корме. Неестественная пища тянет за собой немножко неестественный метаболизм, слегка измененную текущую регуляцию генов, ну и... А всего-то лет 30-40 прошло, как культурный лосось подсел на комбикорм.-

Употребление коровьего молока взрослыми людьми тоже вроде как "неестественно". Однако это не мешает никому его употреблять вследствии приобретённой выработки лактазы. А та приобрелась вследствии одомашнивания коров, коз, лам и тому подобных производителей молока.

-

Ну, написав, "причина только в корме", я был слишком категоричен. Через 6 лет я это с улыбкой признаю... Ведь что такое сочетанность причин? Это же неизвестное соотношение неизвестных факторов )))

Сегодня загрязнение среды микропластиком - свершившийся факт. Но никто не знает, какую "лактазу" выработает человеческий организм в ответ на это.

-

-

-

Эпигенетика

-

06.04.2021Цветки дикого редиса, родители которого подверглись нападению гусениц, чаще бывают фиолетовымиАнастасия Вабищевич • Новости науки

06.04.2021Цветки дикого редиса, родители которого подверглись нападению гусениц, чаще бывают фиолетовымиАнастасия Вабищевич • Новости науки

-

20.05.2019Эпигенетическое наследование через гистоны хромосом сперматозоидов доказано экспериментальноТатьяна Романовская • Новости науки

20.05.2019Эпигенетическое наследование через гистоны хромосом сперматозоидов доказано экспериментальноТатьяна Романовская • Новости науки

-

20.01.2018Эпигенетика: серый кардинал геномаПолина Волкова • Видеотека

20.01.2018Эпигенетика: серый кардинал геномаПолина Волкова • Видеотека

-

07.12.2017Выращенные в неволе лососи эпигенетически отличаются от своих диких родственниковАлёна Сухопутова • Новости науки

07.12.2017Выращенные в неволе лососи эпигенетически отличаются от своих диких родственниковАлёна Сухопутова • Новости науки

-

31.08.2015Серотонин матери определяет тип поведения молодой улиткиСветлана Ястребова • Новости науки

31.08.2015Серотонин матери определяет тип поведения молодой улиткиСветлана Ястребова • Новости науки

-

01.06.2015Эпигенетика: гены и кое-что сверхуАлексей Ржешевский, Александр Вайсерман • Библиотека • «Популярная механика» №2, 2015

01.06.2015Эпигенетика: гены и кое-что сверхуАлексей Ржешевский, Александр Вайсерман • Библиотека • «Популярная механика» №2, 2015

-

18.01.2015Дарвиновские геммулы преодолели вейсмановский барьерТатьяна Романовская • Новости науки

18.01.2015Дарвиновские геммулы преодолели вейсмановский барьерТатьяна Романовская • Новости науки

-

17.10.2013Эпигенетика: прекрасный новый кодПетр Образцов • Видеотека

17.10.2013Эпигенетика: прекрасный новый кодПетр Образцов • Видеотека

-

21.06.2013Рыбки Danio rerio наследуют модификации ДНК от отцаДарья Спасская • Новости науки

21.06.2013Рыбки Danio rerio наследуют модификации ДНК от отцаДарья Спасская • Новости науки

-

27.09.2012Пищевое поведение у пещерной рыбы наследуется эпигенетическиВарвара Веденина • Новости науки

27.09.2012Пищевое поведение у пещерной рыбы наследуется эпигенетическиВарвара Веденина • Новости науки

Последние новости

Рис. 1. Схема экспериментов по скрещиванию червей Caenorhabditis elegans. M — самки, P — самцы. A — экспериментальное скрещивание нормальных гавайских самок с британскими самцами, у которых был выключен комплекс PRC2. B — контрольное скрещивание нормальных гавайских самок с нормальными британскими самцами. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Communications