Джеты мешают точно определять координаты центров галактик

Российские астрофизики заметили небольшое несовпадение координат квазаров, определенных с помощью оптического телескопа Gaia и наземной сети радиоинтерферометров. Его существование ранее предсказывалось теоретиками, но не было обнаружено или принималось за допустимую в экспериментах погрешность. Оказалось, что смещение координат вызвано особенностями среды у оснований джета — релятивистских струй, выбрасываемых из центров активных галактик. Этот эффект может помочь лучше разобраться в строении джетов, а также уточнить астрометрические каталоги.

Как вам кажется, изменится ли положение человека или какого-то предмета, если смотреть на него сквозь стеклышки разного цвета? А совпадут ли карты Земли, снятые в видимом и, например, инфракрасном свете? Из повседневного опыта мы знаем, что какие-то вещи будут видны лучше, какие-то хуже, но в целом ничего не изменится: человек останется там, где стоял, и ваш родной город не сдвинется, в какой бы части спектра вы его ни рассматривали. Оказывается, в космосе бывает и по-другому.

Изучением кинематики небесных тел и составлением точных каталогов, в которых указываются координаты объектов на небесной сфере и параметры их движения, занимается наука астрометрия. С терминов «прямое восхождение», «склонение», «небесный экватор» и «плоскость эклиптики» обычно начинался школьный курс астрономии (что, надо сказать, отбивало у многих учеников интерес к этой науке). Определять положения небесных светил, смещения и относительные расстояния человечество начало еще в древности и к настоящему времени усилиями тех немногих, кто всё же продрался через дебри различных координатных сеток, серьезно продвинулось в этом направлении (рис. 1).

К публикации в журнале MNRAS принята статья, в которой сообщается о многочисленных случаях несовпадения координат центров одних и тех же галактик, снятых в оптическом и радиодиапазонах (результаты работы были также представлены в сентябре в Ялте на всероссийской конференции «Астрономия: познание без границ»). Эти несовпадения кажутся удивительными, ведь оптические координаты были получены космическим телескопом Gaia, радиокоординаты — при помощи радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ), а оба эти проекта нацелены именно на получение максимально точных астрометрических данных.

Телескоп Gaia был запущен в 2011 году с амбициозной целью — составить самую точную карту нашей Галактики. На сегодняшний день телескоп передал координаты 1,14 миллиардов звезд, а в будущем планируется получить каталог с десятком миллиардов объектов. Кроме звезд в поле его зрения попадают и внегалактические объекты, в основном — активные ядра галактик (АЯГ). Их накопилось больше 100 тысяч, и это очень важная информация, которая нужна не только для составления карт, но и для изучения физических процессов в самой сердцевине этих ядер.

Соперником Gaia по точности определения координат является РСДБ-сеть (или VLBI-сеть, от англ. Very-long-baseline interferometry) — сеть телескопов, объединенная в один радиоинтерферометр. Несколько отдельных VLBI-проектов, в том числе международных, используют антенны, которые разнесены на расстояние до 8 тысяч километров. Подобные расстояния — это обязательное условие для аккуратного определения положения источников, когда имеешь дело с волнами радиодиапазона. Всё потому, что угловое разрешение телескопа, которое отвечает в том числе за точность позиционирования, напрямую зависит от длины волны. Десятиметровый телескоп отлично подойдет для работы с видимым светом, у которого длина волны составляет доли микрон, а вот для метровых и дециметровых волн радиодиапазона этого уже недостаточно. Приходится увеличивать размеры телескопа — точнее, использовать несколько удаленных друг от друга телескопов, работающих как единый инструмент.

Одной из самых больших проблем астрометрии является сведение каталогов разных длин волн вместе. Вот, например, в двух каталогах, оптическом и инфракрасном (ИК), присутствуют два объекта с очень похожими, но всё же не идентичными координатами. Что это — два разных объекта, между которыми миллиарды световых лет, или просто незначительная ошибка определения координат? Кроме того, угловое разрешение у телескопов обычно тоже сильно варьирует, и определить, являются ли одним и тем же объектом две точки, одна размером в 10 пикселей и полученная в радиодиапазоне, а другая — размером в 100 пикселей и полученная в рентгене, удается далеко не всегда. Поэтому какое-то время на небольшое несовпадение координат просто не обращали внимание, считая его следствием погрешностей измерения.

Авторы обсуждаемой статьи, сотрудник Центра космических полетов Годдарда Леонид Петров и заведующий лабораторией внегалактической астрономии ФИАН Юрий Ковалев, сравнили данные Gaia и VLBI и заметили, что для 6% внегалактических источников координаты центра могут отстоять друг от друга на целых 2 угловых миллисекунды. Сущие пустяки в обычной жизни — такие угловые размеры будут у двухрублевой монеты, которую держит ваш друг в Хабаровске, если, пренебрегая кривизной Земли, вы будете смотреть на нее из Москвы (без бинокля!). Однако когда мы говорим о координатах центров других галактик, такая разница в уголовых размерах приводит к ошибке примерно в один световой год. Это неприлично много для таких точных телескопов и к тому же превышает погрешность их измерений. Значит, это не ошибка и у смещения координат должно быть другое объяснение.

Астрофизики стали копать, и вот появилась первая зацепка: смещение координат чаще всего появлялось в активных ядрах галактик (АЯГ) с сильным радиоизлучением (см. Radio-loud AGN) и не было случайно ориентировано в пространстве. Если соединить линией две точки — два центра активного ядра галактики, где его видит радиотелескоп и где его видит Gaia, — то эта линия будет направлена вдоль джета — релятивистской струи, которая бьет из самого центра АЯГ. Получается, за смещением координат стоит какой-то физический феномен, который надо исследовать.

Исторически астрометристы возлагали очень большие надежды на привязку всех координат к квазарам — мощным и далеким АЯГ. Дело в том, что звезды не висят неподвижно в космосе, а летят со скоростью до нескольких сот километров в секунду, поэтому какой точности каталог ни сделай — со временем его данные будут накапливать всё больше ошибок. И даже если измерить собственную скорость звезд и вносить периодические поправки, проблему это полностью не решит. Квазары же удалены от нас на миллиарды световых лет, и, хоть и находятся в центрах галактик, которые могут двигаться с огромными скоростями, для нас всё равно выглядят практически неподвижными. Однако, как мы видим, всё оказалось не так просто.

Важная деталь: мы не можем напрямую сравнить снимки Gaia и VLBI. Возможно, вы подумаете, что трудность — в преобразовании радиосигнала в привычное нам двухмерное изображение. На самом деле всё наоборот: данные радиотелескопов можно отлично преобразовать в снимки с высоким угловым разрешением (рис. 2, см. также анимацию из статьи Радиоастрон рвет шаблоны), а вот Gaia передает на Землю ограниченный набор данных — только координаты, звездную величину и, для отдельных объектов, спектр. Это сделано потому, что каждый день Gaia наблюдает огромный участок неба, на котором находятся до 70 миллионов звезд, а записать и отправить на Землю полноценные снимки такого размера невозможно. Так что встроенный процессор на лету проводит необходимые измерения и к нам приходит уже частично обработанная информация.

Рис. 2. Изображение скопления галактик Abell 2256, полученное сетью радиотелескопов VLA. Более 500 галактик, входящих в это скопление, продолжают сталкиваться между собой, и это вызывает сильное радиоизлучение. Красным цветом показано длинноволновое радиоизлучение, синим — коротковолновое. Линия в правой части, переливающаяся всеми цветами радуги, вероятнее всего — джет. Изображение с сайта public.nrao.edu

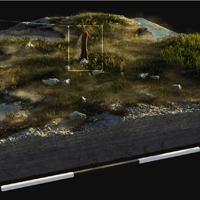

Правда, для небольшой области вблизи центра Галактики астрономы, работающие с Gaia, сделали исключение (рис. 3). Плотность звезд там составляет немыслимые 4,6 миллиона на квадратный градус, и вычислительные способности космического телескопа просто не справляются с таким потоком данных. К тому же звезды там «налезают» друг на друга, и это сильно затрудняет измерение их видимого блеска. Поэтому было принято решение отправить на Землю необработанный участок неба площадью 0,6 квадратных градусов (это примерно соответствует размерам вашего мизинца с расстояния вытянутой руки).

Рис. 3. Скопление звезд рядом с центром нашей Галактики, фотография сделана телескопом Gaia. Каждая светлая точка— это звезда, темное пятно в левом верхнем углу — облако холодного газа, которое плохо пропускает видимый свет. Gaia постоянно вращается, сканируя небо участок за участком — поэтому изображение получается в виде подобных полос. Изображение с сайта phys.org

Но даже если пересмотреть программу наблюдений Gaia, сделать снимки интересующих нас объектов и передать их на Землю, то поможет это не сильно. Дело в том, что угловое разрешение телескопов (то есть то, насколько мелкие детали они могут разглядеть) обычно намного хуже точности определения координат. Так, например, теоретически достижимое угловое разрешение телескопа «Хаббл» — 50 угловых миллисекунд, а точность наведения на объект, используемая в рутинных наблюдениях, в 10 раз лучше. Это происходит из-за того, что любая, даже самая далекая звезда, пройдя через оптическую систему телескопа, фокусируется не в точку, а в некоторое пятно, которое определяется функцией размытия точки, а она в свою очередь зависит от свойств зеркал телескопа. Определить центр этого пятна намного проще, чем его мелкие детали (которые, конечно же, тоже будут размыты)

Раз нет возможности получить хорошее изображение центра АЯГ, надо построить физическую модель, которая сможет дать правдоподобное объяснение столь существенной разницы координат в оптическом и радиодиапазоне. Первый вопрос, который при этом возникает: можно ли сказать, что один телескоп дает более точные координаты, а второй — менее точные? Тут начинается самое интересное, и мы подходим к сути: как именно оба телескопа определяют координаты центра галактики? Центр квазара должен находиться там, где находится центр его яркости. А яркость определяется как средневзвешенное значение от координат звезд вокруг АЯГ, координат максимума яркости аккреционного диска и самых ярких элементов джета. Что такое «центр яркости» — это вопрос, который требует построения двухмерных моделей распределения потока излучения и недюжинных знаний математики. Использование разных моделей и принципиально разных способов обработки оптических и радиосигналов приводит к неизбежному факту: координаты одного и того же объекта в разных фильтрах никогда не будут совпадать с абсолютной точностью. Но, как мы уже узнали, в нашем случае валить всё на погрешности не получается. Значит, дело в самом квазаре.

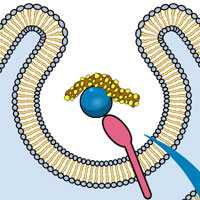

Активный в радиодиапазоне квазар — а именно так называются интересующие нас источники — представляет собой сверхмассивную черную дыру в центре галактики, на которую падает вещество. Закручиваясь в аккреционный диск, частицы газа и пыли трутся друг о друга и разогреваются — чем ближе к центру этой гигантской спирали, тем сильнее. Что в точности происходит дальше, пока не известно, но взаимодействие колоссальных энергий, сверхсильных магнитных полей и массы черной дыры приводит к тому, что часть вещества не попадает внутрь, проваливаясь под горизонт событий, а, наоборот, выбрасывается наружу в виде двух узконаправленных джетов. Скорость ионизированного вещества в них близка к скорости света. Изучение таких джетов и причин их возникновения — передний край современной астрофизики высоких энергий, и приятно, что российские ученые вносят существенный вклад в мировую науку: проект «Радиоастрон», который состоит из космического радиотелескопа и наземных антенн, установленных по всему миру, занимается среди прочего наблюдением за наиболее яркими участками таких струй.

Структура джета сложна: там и различные разнонаправленные ударные волны, и взаимодействие плазмы с межзвездным веществом — и всё это под сильным влиянием общей теории относительности. Но что можно сказать определенно — это то, что джет кажется нам таким ярким потому, что основная часть энергии высвечивается с помощью синхротронного механизма: заряженные частицы испускают фотоны, двигаясь в сильном магнитном поле. Чем дальше от основания джета, тем слабее магнитные поля и, следовательно, слабее излучение. Однако это совсем не значит, что оптический телескоп увидит его как что-то похожее на луч лазерной указки, который выходит из линзы и постепенно ослабевает по мере удаления.

Из-за высокой плотности выбрасываемого вещества у основания джета среда становится менее прозрачной (астрофизики говорят об оптической толще τ), τ ≫ 1, и джет оказывается почти невидим. Он становится виднее немного дальше вдоль луча, когда τ ≈ 1. Причем этот физический эффект зависит от частоты излучения: чем ниже частота, тем дальше отстоит самая яркая часть джета от его основания (то есть от черной дыры). Радиоволны хуже проникают сквозь плотную среду, поэтому максимум яркости джета в радиодиапазоне расположен дальше от черной дыры, чем максимум в диапазоне оптическом. Авторы статьи смогли построить математическую модель, которая указывает на этот факт как на одну из причин сдвига координат. Таким образом, наложение двух эффектов — уменьшения оптической толщи и ослабления магнитного поля — приводит к тому, что яркость джета вдоль луча сначала увеличивается, а потом уменьшается (рис. 4). Вот и выходит, что в разных диапазонах электромагнитного спектра центры яркости джетов просто не совпадают друг с другом!

Рис. 4. Релятивистский джет близкой от нас гигантской галактики М87 в рентгеновском, радио- и оптическом диапазонах. Хорошо заметно, как меняется яркость одних и тех же участков на разной длине волн. Раньше считалось, что это не относится к центру джета (самая яркая точка в нижней левой части снимков кажется неподвижной), однако теперь мы знаем, что разные телескопы будут регистрировать его чуть-чуть сдвинутым — в пределах нескольких угловых миллисекунд (что, конечно же, неразличимо на этих картинках). Изображение с сайта physweb.bgu.ac.il

Из этого открытия следует практический вывод: не стоит использовать подобные квазары в качестве опорных маяков при составлении карт для межзвездных путешествий. Также это открытие должно помочь изучению и самих джетов. Поскольку, как уже было сказано, получить подробное изображение окрестностей далекой черной дыры мы сейчас не можем, о многих параметрах мы судим только по косвенным данным. А сравнив расстояния между координатами в различных диапазонах, можно, например, определить, как меняется оптическая толща в джете.

Еще одна причина несовпадения оптических и радиокоординат у квазаров — их переменность. Как мы уже выяснили, ядро галактики является активным, то есть излучает энергию, только пока на него аккрецирует вещество. Этот процесс достаточно стабилен на больших отрезках времени: джеты бьют из ядер миллионы лет. Но если присмотреться к ним внимательнее, то оказывается, что из-за неравномерности выпадения вещества на черную дыру квазар меняет интенсивность своего излучения в течение нескольких лет или даже недель. Причем, что важно, излучение меняется не во всём квазаре сразу: ярче может стать аккреционный диск, или основание джета, или какая-то его часть.

Этот процесс мало того что абсолютно непредсказуемый и спонтанный, так он еще на разных длинах волн наблюдается в разное время. А еслиучесть, что Gaia и VLBI могут отнаблюдать один и тот же источник с разницей в несколько лет, то совершенно очевидно, что координаты максимума яркости АЯГ (которые складываются, как было сказано выше, из средних значений координат максимумов яркости звезд вокруг АЯГ, аккреционного диска и джета) будут непрерывно колебаться. Эти колебания — или, как их еще называют, джиттер — будут неотъемлемой частью ошибок измерения всех координат активных внегалактических источников.

Однако минусы нередко оборачиваются плюсами: переменность излучения джетов дает уникальную возможность изучать их структуру. Поскольку Gaia собирается сканировать одни и те же участки несколько раз, то можно построить кривую изменения блеска подобных квазаров во времени, выделить из нее только ту часть, которая приходит от джета, и сравнить ее с теми, которые получаются у теоретиков. Пока возможность подобного подхода только просчитывается, однако, если он будет осуществлен, это поможет оценить физические характеристики области вблизи сердцевины релятивистской струи, куда не может добраться ни один из существующих телескопов.

Если вернуться к вопросу из начала статьи «Какой телескоп дает более правильные координаты?», то правильным ответом будет «Никакой». Поэтому отдельно в статье обсуждается возможность убрать влияние джиттера видимого и радиоизлучения. При последующей обработке сигнала, зная ориентацию джета в пространстве, а также сопоставляя его яркость на разных длинах волн, можно попытаться установить координаты истинного центра яркости квазара. Таким образом использование обоих каталогов должно существенно повысить точность определения координат квазара, а поскольку, как мы уже выяснили, их собственное смещение по небосклону пренебрежимо мало, то их в будущем планируется использовать для корректировки всех прочих каталогов.

Однако и этим не исчерпывается значение открытия несовпадения координат. Юрий Ковалев также предлагает использовать этот феномен для поиска слабых оптических джетов у так называемых радиотихих квазаров. Многие модели предсказывают, что если у квазара нет сильного радиоизлучения, это еще не значит, что у него нет джета. Он может быть просто слабым и почти невидимым. Однако, если у подобных объектов будет обнаружено несовпадение координат, это может стать косвенным указанием именно на такой джет. Если подобные объекты будут найдены, это может стать серьезным научным достижением.

Источник: L. Petrov, Y. Y. Kovalev. Observational consequences of optical band milliarcsec-scale structure in active galactic nuclei discovered by Gaia // MNRAS. 2017. V. 471. Issue 4. P. 3775–3787. DOI: 10.1093/mnras/stx1747.

Марат Мусин

-

Уважаемый Марат. Благодарю за интересную статью. У меня возник один вопрос. Вы говорите, что у основания джета оптическая толща много больше единицы, благодаря чему он становится невидимым. Если я верно понял, то речь идет о прозрачности. Солнце в основе своей тоже вроде бы непрозрачно, но это совсем не мешает ему светить с некой поверхности. Поэтому интересно, почему же джеты у основания не светят...

Благодарю за внимание.-

Я не Марат, но отмечу, что видим мы излучение, выходящее с той глубины, где оптическая толща мала. Поэтому видимая температура Солнца ~6000 К, а не те миллионы, которые сидят в ядре, где происходит основное энерговыделение.

-

Всё верно, только я бы сказал, что мы видим излучение из той области, где оптическая толща меняется с большой на малую - это и является для нас видимой поверхностью Солнца.

-

Поправьте меня, если я неправ, но синхротронное излучение ещё и сильно анизотропно. Оно направлено в сторону против ускорения частицы. Ну, с точностью до вклада магнитного поля. Наверно, там векторное произведение ускорения и магнитного поля. Поэтому джеты выглядят пятнистыми. Струи (и магнитное поле) закручены в спирали и "светятся" участки, где ускорение (антиускорение) направлено более-менее в нашу сторону.

Что до аналогии с изображением человека через разные стеклышки, то тут скорее аналогия с изображением в видимом и инфракрасном спектре человека и испарений от него. В инфракрасном поднимающийся от него пар будет светится выше. А в спектре линии поглощения аммиака от пота и выдоха будут тоже смещены.

И ещё. Странно определять центр квазара по усредненному центру яркости. Это как стрелять по самолету по центру инверсионного следа.-

Я так понимаю что и квазар, и джеты попадают на одно обширное размытое пятно под названием "квазар". Мы не можем рассмотреть детали пятна, мы можем лишь сказать где это пятно.

-

-

-

См. рис.4. Начальная точка совершенно определена, причем во всех диапазонах. Это максимум яркости, а не средневзвешенный центр. Видимо, надо различать близкие и далекие джеты.

И странно примитивная обработка изображения при таком высоком технологическом уровне наблюдений. Надо не тупо усреднять по методике школьных опытов, а распознавать изображение. Методика распознавания уже в каждом смартфоне у каждого хомячка. Джет - это отрезок с четким началом и размытым концом. Второй джет обычно закрыт пылью диска. Рис. 2. это показывает.

-

-

-

-

-

Я не специалист по физике джетов, но мне всегда казалось, что эта "пятнистость" - результат ударных волн. Мы их видим на расстояниях в несколько килопарсек и там синхротронное излучение очень мало. Оно играет роль только у основания джета. Всё что мы видим на красивых картинках джета - это взаимодействие с межзвёздной средой.

Касательно определения центра - так то для Gaia, она изначально на астрометрию ориентирована и квазары - лишь вторичный результат. Описанный алгоритм оптимален для звезды (которая обычно сферически симметрична).

-

-

-

-

Вообще не важен. Фотоны не имеют массы покоя и поэтому двигаются по одним и тем же нулевым геодезическим линиям.

Горизонт событий для разных длин волн, кстати, тоже будет иметь один и тот же радиус.-

А если радиус кривизны геодезической меньше длины э-м волны? :)

Вопрос, был, конечно, некорректный. Правильно было бы - важно ли грав. линзирование для описанного в статье смещения изображения. Если да, как это должно смотреться в разных длинах волн в связи с тем, что их источники локализованы по-разному? Судя по отклику, этот эффект вообще не признаётся существенным.

-

Последние новости

Рис. 1. Улучшение точности измерения координат за последние 2 тысячи лет. По вертикали указана точность наблюдений в угловых секундах. Красным выделены наблюдения за расположением звезд и планет невооруженным глазом со времен Гиппарха или в телескоп (после Галилея). Зеленые точки обозначают каталоги, построенные на основе изучения звездных параллаксов (то есть смещения более близких звезд относительно далеких неподвижных источников). Использование метода Доплера, определение красного смещения и запуск астрометрических спутников на орбиту Земли позволили радикально улучшить точность звездных каталогов в последние сто лет (синие точки). Прорывом можно считать запуск космического аппарата Hipparcos в 1989 году, который улучшил астрометрические данные сразу в сто раз. Изображение с сайта studfiles.net