Получены двумерные наноструктуры с контролируемыми размером и свойствами поверхности

Британским и канадским химикам впервые удалось методом самосборки получить двумерные прямоугольные наноструктуры при полном контроле над площадью и химическим составом их поверхности. Успех был достигнут за счет использования блочных сополимеров с полукристаллическим блоком, нахождения нужного отношения длины блоков и добавления в раствор свободных цепочек полукристаллического полимера. Эта технология может в будущем пригодиться для использования во флуоресцентной томографии, наноэлектронике, катализе, жидких кристаллax, подвижных нано- и микромашинax или терапевтических носителях.

В конце XX века стало понятно, что наноразмерные частицы (размером 1–100 нм как минимум в одном измерении) обладают свойствами, которые не проявляются в макромире. Происходит это потому, что при уменьшении размера частиц до наноуровня становится существенным вклад свойств поверхности в свойства объекта. Другой причиной изменения свойств является то, что на наноуровне проявляются законы квантовой механики. Так, когда в 2004 году группой физиков во главе с Андреем Геймом и Константином Новосёловым были получены первые образцы графена, оказалось, что такие двумерные структуры способны проявлять поразительные электронные свойства, качественно отличающиеся от всех прежде наблюдаемых. Сегодня сотни экспериментальных групп исследуют электронные свойства графена.

Классифицировать наночастицы легче всего по степени снижения размерности: двумерные — квантовые плоскости, одномерные — квантовые нити, нульмерные — квантовые точки. Весь спектр сниженных размерностей удобно объяснить на примере углеродных наночастиц (рис. 2).

Рис. 2. Углеродные наночастицы. Слева направо: нульмерный фуллерен, одномерная углеродная нанотрубка, двумерный графен. Рисунок с сайта surrealsciencestuff.wordpress.com

Мир нанотехнологий, конечно, не ограничивается углеродом: почти любой наноразмерный материал по-своему необычен и потенциально интересен. Как же их получать? Для получения нульмерных наноматериалов (квантовых точек) подходят, как правило, известные химические методы, ведь квантовая точка — это обычно просто большая молекула. Для получения одно- и двумерных материалов требовались новые подходы. Следует отметить, что в тех измерениях, в которых материал не наноразмерен (где его размерность больше 100 нм), есть теоретическая возможность чередовать состав поверхности и таким образом получать еще более интересные материалы для разных применений. Однако модифицировать графен и другие подобные материалы очень сложно химически. Создание двумерных наноструктур с контролируемыми размерами и химическим составом поверхности — одна из нерешенных задач нанотехнологии. С открытием графена эта область исследований получила серьезный толчок, но, не считая нескольких примеров, проблема оставалась нерешенной по сей день.

Самосборка макромолекул в растворе — наиболее элегантный, удобный и экономичный метод получения наноматериалов, и именно этим методом теоретически можно создавать структуры с контролируемым составом поверхности, если чередовать макромолекулы, которые добавляют в раствор.

Группа ученых из Бристольского университета (Великобритания) и Торонтского университета (Канада), воодушевленная своим недавним успехом в контроле над одномерными наноструктурами (см. Появился способ получения нецентросимметричных наночастиц, «Элементы», 17.08.2012), достигнутым с помощью самосборки блочных сополимеров (БСП), в котором одним из блоков был полукристаллический полиферроценилсилан (ПФС), попробовала использовать подобный подход для получения двумерных наноструктур.

Напомним, что БСП — это полимер, в котором две части (два блока) или более состоят из разных мономеров. Самосборка блочных сополимеров в растворе происходит за счет разной растворимости двух частей. Полукристалличность — это способность полимера кристаллизоваться, то есть упорядоченно складываться. Приставка «полу-» здесь необходима, потому что при складывании полимера в кристалл всегда остаются некристалличесткие (аморфные) фрагменты.

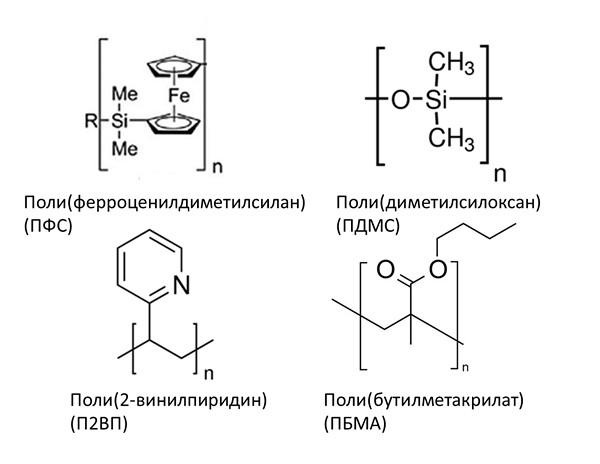

Рис. 3. Полимеры, упоминаемые в тексте, в порядке их появления. Числовой индекс n у названия полимера означает степень полимеризации — усредненное число мономерных звеньев в молекуле полимера. Азот на кольце пиридина в П2ВП способен связываться с металлами и некоторыми другими молекулами — свойство, которое было использовано авторами статьи (см. ниже в тексте)

Успех с одномерными структурами был обусловлен тем, что полукристаллическая часть блочного сополимера была намного короче растворимой части. При самосборке длинные растворимые цепочки БСП на поверхности образуемой мицеллы, мешая друг другу, не позволяли создать плоскую структуру, и получалась нить. При укорачивании растворимой цепочки в БСП мицеллы или не получались вовсе или выпадали в осадок.

Тогда решили поэкспериментировать с самосборкой смеси БСП с длинной растворимой частью и чистого полиферроценилсилана (ПФС). Идея заключалась в том, что дополнительные цепочки ПФС, сокристаллизуясь с блоком ПФС в сополимере, должный создать дополнительную площадь поверхности, позволив растворимым цепочкам не мешать друг другу. Смесь добавляли к раствору коротких нитевидных мицелл, чтобы те служили центром кристаллизации.

После нескольких неудачных попыток опыты со смесями ПФС28–ПДМС560/ПФС20 и ПФС38–П2ВП502/ПФС20 попали в точку (рис. 4). Добавление полимеров в раствор с короткими мицеллами привело к возникновению прямоугольных структур высотой ~20 нм, причем их размер (площадь) полностью контролировался количеством добавленого полимера. Так как края мицеллы не закрыты, можно добавлять еще блочного сополимера, и он будет без остатка прирастать к мицелле.

Рис. 4. А — схематическая репрезентация получения прямоугольных мицелл из смеси БСП/ПФС в соотношении 1:1 по весу. В — снимок прямоугольных мицелл, полученный с помощью просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ). С — снимок, полученный с помощью aтомно-силовогo микроскопa (АСМ). D — высота структуры, измерeнная АСМ. Цвет кривой соответствует цвету линии на рис. 4, С — в этом месте высота была измерена. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Чтобы наглядно продемонстрировать контроль над площадью и химическим составом поверхности, авторы вырастили мицеллы, последовательно добавляя к первичной прямоугольной мицелле из ПФС–П2ВП полимеры с разными цветными (флуоресцентными) группами (рис. 5). Подробнее о цветных мицеллах и о том, зачем они нужны, можно прочитать здесь.

Рис. 5. Цветные прямоугольные мицеллы, полученные самосборкой путем последовательного добавления ПФС–ПДМС с привязанными молекулами флюоресцентных красителей. Верхний ряд — схематическая репрезентация; средний ряд — снимки с помощью конфокального микроскопа; нижний ряд — снимки отдельных мицелл, сделанные с помощью структурированной иллюминационной микроскопии (см. Structured illumination microscopy). Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Итак, авторы продемонстрировали возможность чередовать химический состав поверхности мицеллы. Как эту возможность использовать? Один из полимеров в составе мицеллы, использованный при самосборке, — П2ВП — способен связываться координативной связью с металлами. Добавив наночастицы платины диаметром 2 нм к раствору мицелл, чередующих на своей поверхности ПДМС и П2ВП, авторы селективно связали цепочки П2ВП, не затронув ПДМС. Иными словами, в области с П2ВП поверхность оказалось сшита наночастицами платины.

Добавив тетрагидрофуран (ТГФ), который в обычных условиях растворяет все ПФС-содержащие блочные сополимеры, авторы растворили только ПФС–ПДМС. После растворения получились нанорамки — прямоугольные мицеллы из сшитого П2ВП с отверстием в центре. Отверстия можно получать любого размера, в зависимости от величины блоков П2ВП и ПДМС (рис. 6). В мицеллах с самым широким отверстием толщина боковых стенок <100 нм — это фактически циклический гибрид одномерного и двумерного наноматериала.

Рис. 6. Получение нанорамок. Первичная структура состоит из ПФС–ПДМС. На нее наращивается слой ПФС–П2ВП, который позже селективно сшивается наночастицами платины. Растворение несшитой центральной части в тетрагидрофуране (ТГФ) дает нанорамку. Вверху — схематическое изображение процесса. Внизу — снимки нанорамок с разной величиной отверстий, выполненные при помощи просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ). Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Овладев технологией, авторы проделали еще много опытов для демонстрации ее силы:

- Приготовили мицеллы из восьми чередующихся блоков ПФС–ПДМС и ПФС–П2ВП (рис. 7, А), причем блоки можно чередовать до бесконечности.

- Сделали также мицеллы из трех химически разных блоков ПФС–ПДМС, ПФС–П2ВП и ПФС–ПБМА (рис. 7, В), и ничто не мешает сделать их из четырех или пяти разных блоков и т. д.

- Обработали мицеллы из ПФС–ПДМС и ПФС–П2ВП наночастицами диоксида кремния (средний диаметр 70 нм).

В частицах диоксида кремния есть фрагменты SiOH, которые образуют водородные связи с пиридинами в П2ВП. На рис. 7, С видно, что наночастицы (черные точки) селективно прикреплены к блоку мицеллы с П2ВП. - Приготовили хорошо растворимые мицеллы длиной более 60 мкм и шириной более 20 мкм без существенных дефектов (рис. 7, D), при этом размер площади не ограничен растворимостью.

- Напоследок авторы показали, что их структуры достаточно прочны, чтобы манипулировать ими с помощью оптического пинцета (рис. 7, F), благодаря чему их можно выложить на поверхность в заданном порядке. На рис. 7, E показано, как мицеллы с зеленым ободком выложенны в аббревиатуру названия университета, в котором их научились делать: UOB — University of Bristol.

Рис. 7. А — снимок мицелл из восьми чередующихся блоков ПФС–ПДМС и ПФС–П2ВП. В — снимок мицеллы из трех разных блоков (в порядке от центра: ПФС–ПБМА, ПФС–ПДМС, ПФС–П2ВП). С — снимок мицеллы из ПФС–ПДМС и ПФС–П2ВП, обработанные наночастицами диоксида кремния (70 нм), приставшими селективно к П2ВП благодаря водородным связям. D — снимок мицеллы длинной более 60 мкм и шириной более 20 мкм, сделанный при помощи aтомно-силовогo микроскопa (АСМ). E — снимок мицелл, выложенных с помощью оптического пинцета в форме аббревиатуры UOB (вверху); снимок того же места сделанный с помощью конфокального микроскопа (внизу). F — сxематичecкое изображение манипуляции мицеллами с помощью оптического пинцета. Снимки A, B, C и E (вверху) сделаны при помощи просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ). Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Авторы статьи — химики и материаловеды — не ставили в этой работе задачи найти и продемонстрировать уникальные физические свойства полученных новых структур. Они уверены, что этой технологией заинтересуются физики и продолжат начатую революцию. Так как на сегодняшний день известны ПФС-содержащие блочные сополимеры с огромным количеством химических модификаций в растворимой части, можно получать наноструктуры, имеющие на поверхности всё что угодно: от биомолекул до полупроводников, от металлов доброй половины таблицы Менделеева до сложных молекулярных архитектур. Авторы отмечают, что технология можeт в будущем пригодиться для использования во флуоресцентной томографии, наноэлектронике, катализе, в жидких кристаллax, подвижных нано- и микромашинax или терапевтических носителяx. Места для фантазии много.

Источник: Huibin Qiu, Yang Gao, Charlotte E. Boott, Oliver E. C. Gould, Robert L. Harniman, Mervyn J. Miles, Stephen E. D. Webb, Mitchell A. Winnik, Ian Manners. Uniform patchy and hollow rectangular platelet micelles from crystallizable polymer blends // Science. 2016. V. 352. I. 6286. P. 697–701.

Григорий Молев

-

>Самосборка макромолекул в растворе — наиболее элегантный, удобный и экономичный метод получения наноматериалов.

А для сложных структур - единственно практически возможный в массовом производстве.

Однако неуёмные наноэнтузиасты (таковых всё ещё много) с недостатком физического, химического и биологического образования не задаются, например, вопросом: почему существует всего два типа вирусных капсидов (и их комбинация у фагов IV и V групп).-

Природа экономна в отличие от человека, правдива. Запаха клубники без клубники в ней нет, муравейников квадратных тоже не бывает. Да только фуллерены в промышленности уж больно полезны оказались, чтобы прекращать исследования на эту тему. Паразит же не любит, когда существо, которое он ест, движется.

-

Глупости и полная неграмотность. Самцы пауков носят самкам упаковки без подарков, самцам павлинов хвост не позволяет летать и т.п. гримасы полового отбора в природе сплошь и рядом.

Также известна масса случаев, когда паразит практически _заставляет_ хозяина двигаться в нужном ему направлении.

Здесь статей на эти темы более чем достаточно.

А у всех эукариот кроме дрожжей большая часть генома - мусор.

Тогда как никакой вменяемый инженер не проектирует машины с гайками, у которых число граней более шести. Поэтому писатели АБС были, по сути, технически малограмотны. Как, впрочем, большинство прочих писателей.-

Байка существует. Не знаю, правда ли. На заводе в Москве, где собирали элементы конструкций для космического корабля "Буран", мастер вновь прибывшему рабочему поручил выточить пятигранную гайку; резьбу, впрочем, сжалившись (?), попросил нарезать обычную. Хотел проверить квалификацию.

С другой стороны (а это уже быль), в своё время (тоже 90-е) на ленинградском ТВ некто Васильев Д.Д. (приснопамятное общество "Память") демонстрировал ошалевшей публике обычную шестигранную гайку как одно из доказательств наличия жидомасонского заговора.

Конечно, Васильев бы не одобрил и пятигранную версию гайки... А вот четырёхгранная не вызвала бы у него никаких дурных ассоциаций: у креста 4 конца, и такая гайка - самое то, что нужно для того, что теперь называется на Руси "духовными скрепами". (Думаю, вариант трёхгранной гайки тоже нашёл бы поддержку в сердце патриота.)

== Тогда как никакой вменяемый инженер не проектирует машины с гайками, у которых число граней более шести. ==

Полагаю, у восьмигранной гайки всё же был бы шанс: она напоминает Вефлиемскую звезду, а это cool.

Не могу исключать, что мы рискуем увидеть в металле плоды такого вот "полового отбора" (читай "духовного", "скрепоносного") в РФ среди гаек (и болтов).

А вот вероятность увидеть нечто подобное тому, чему посвящена данная новость на вредительском ресурсе elementy.ru, потихоньку тает :(

Как такое называется? Отрицательный отбор?

Молодцы господа буржуйские учёные. Респект. У подхода большие перспективы, что и отметил автор материала. Просто молодцы.-

Пятигранные и трехгранные, кстати,- не такой уж и нонсенс: когда например надо сделать просто несовместимое со стандартными ключами крепление, а "эргономичность" - не критична (например, на колесах автомобилей, окнах и дверях поездов и отделений острых психозов). Четырёхгранные - сплошь и рядом в мебели.

Симметрию пятого порядка и в живой и даже в неживой природе встретить таки вполне возможно (псевдокристаллы).

И даже седьмого порядка иногда встречается в живой природе - в некоторых супрамолекулярных белковых конструкциях и у морской звезды Luidia ciliaris. Правда если приглядеться к ней, то не очень-то симметричной она выглядит, и среди её родичей есть и восьми- и девятилучевые представители.

Так что природа таки считает до шести, всё что больше - просто "много".

И в технике тоже бывает - в цепных и зубчатых передачах число зацепленных зубцов и звеньев должно быть взаимно простым для равномерности износа.

Поэтому нередко оно оказывается кратно 7 и более старшим простым числам. Зачастую - 17.

А вот гайки и болты - никогда. Ибо и природа и техника подчиняются одним и тем же фундаментальным законам.

Именно поэтому пример "семигранной гайки" (а не зубчатого колеса!) - есть наглядный пример технической малограмотности.-

Ни разу не встречал пятигранных гаек/болтов; но это ничего не значит: мало ли, чего лично я не видел. Где Вам встречались? А трёхгранные?

== Четырёхгранные - сплошь и рядом в мебели. ==

Кстати, да...

== Поэтому нередко оно оказывается кратно 7 и более старшим простым числам. Зачастую - 17. А вот гайки и болты - никогда. [...] Именно поэтому пример "семигранной гайки" (а не зубчатого колеса!) - есть наглядный пример технической малограмотности. ==

Про шестерни знал. (И про псевдокристаллы.)

Не улавливаю, чем семигранные гайки/болты хуже пятигранных, например?

== Ибо и природа и техника подчиняются одним и тем же фундаментальным законам. ==

Не углубляясь, наверное, можно так говорить. Но, ведь, есть же нюансы...-

>Где Вам встречались? А трёхгранные?

В гугле есть. Правда и семигранные таки встречаются в некоторых автомобилях, но весьма редко (как и семилучевые морские звезды и семисубъединичные белковые комплексы). И только как результат "гримас капитализма" - чтобы несовместимостью стандарта привязать покупателя к авторизованному сервису производителя. Никакого иного практического смысла в них нет и быть не может. А юзабельность - однозначно хуже.

>Не улавливаю, чем семигранные гайки/болты хуже пятигранных, например?

Вы хотя бы шестигранные когда-нибудь вообще крутили? Вам известно, что кроме торцовых бывают ещё и рожковые ключи? Никогда не приходилось видеть, что бывает с гранями при не очень аккуратной и длительной эксплуатации?

>Но, ведь, есть же нюансы...

Все возможные нюансы описаны выше.

>Про шестерни знал.

Кстати, Вы наверное знаете и почему шестерни называются шестернями, хотя зубцов там обычно больше чем 6? Если кто не знает: потому, что их там НЕ бывает МЕНЬШЕ шести.

Также и не бывает нормальных гаек с числом граней больше шести.

Причина в общем очевидна: если при проектировании шестерён цель состоит в уменьшении трения путём уменьшения площади соприкасающихся поверхностей, то в крепеже - ровно наоборот. То что оба оптимума сходятся на 6 - также совершенно не удивительно: наиболее плотная упаковка шаров на плоскости - гексагональная.-

:) https://www.drive2.ru/l/7462173/

== == Не улавливаю, чем семигранные гайки/болты хуже пятигранных, например? == ==

== Вы хотя бы шестигранные когда-нибудь вообще крутили? ==

Раз-два в неделю точно кручу: собрал реактор/фильтр, разобрал реактор/фильтр.

У шестигранных и четырёхгранных гаек есть параллельные плоскости. Я зря написал слово "например", я интересовался сравнением пятигранная vs семигранная.

ОК-

>я интересовался сравнением пятигранная vs семигранная.

Ну, кагбе пятигранные сорвать куда сложнее, чем семигранные: углы-то меньше гораздо.

В то же время для нечётногранных не подойдут универсальные инструменты типа разводных ключей.

А четырёхгранные не поставить туда, где есть только боковой доступ и с углом меньше 45°.

Очевидные вроде вещи по-моему.

-

-

-

-

-

-

-

Цвет и яркость хвоста павлина один из признаков здоровья самца, куда ему летать от своих самок? "Подарки" у пауков носят символических характер, так как алгоритм охоты у них строгий и последовательный. Это он показывает самке свой трофей, это тоже показатель здоровья и ловкости насекомого. Про паразитов не знал, просветите публику, но думаю, что это исключение, а не массовые случаи. Гайки на шесть граней лучше откручивать, закручивать и располагать и узлах и механизмах, но при чём они до фуллеренов и прочих наночастиц? Шарики подшипников тогда почему круглые, а не шестигранные в разрезе? Вы, я так понял, генетик. Так вот очень хорошо видна ваша ревность к другим наукам и поверхностность суждений.

-

>"Подарки" у пауков носят символических характер, так как алгоритм охоты у них строгий и последовательный.

Вы так категорично судите о том, какой характер носят подарки у пауков и каков их алгоритм охоты - Вы арахнолог?

>Про паразитов не знал, просветите публику, но думаю, что это исключение, а не массовые случаи.

Да сколько угодно:

http://elementy.ru/novosti_nauki/431590/Molodye_parazity_beregut_khozyaina_zrelye_zagonyayut_ego_khishchniku_v_past

http://elementy.ru/novosti_nauki/431984/Kak_parazity_prevrashchayut_svoikh_khozyaev_v_zombi

>Гайки на шесть граней лучше откручивать, закручивать и располагать и узлах и механизмах

Бинго!

>при чём они до фуллеренов и прочих наночастиц?

А мы про них ничего и не писал. И не спорил с Вами сказанным.

>Шарики подшипников тогда почему круглые, а не шестигранные в разрезе?

Потомушта 1. Их можно легко сделать круглыми и 2. Так они гораздо лучше крутятся. Всегда Ваш, К.О.

>Вы, я так понял, генетик. Так вот очень хорошо видна ваша ревность к другим наукам и поверхностность суждений.

А Вы, как я понял, гуманитарий? Очень хорошо виден острый недостаток аргументации, совершенно необоснованная категоричность суждений и попытка переложить с больной гойловы на нездоровую. ;~]-

Вы здоровы, гражданин? Подлечитесь, истерикой пахнуло.

Наука не моя сфера деятельности, чтобы аргументировать здесь, так как не хочу делать чужую работу или отстаивать чьи-то интересы. У шестигранных гаек угол между парами параллельных граней 60 градусов, следовательно её легче вращать, она доступнее, чем четырёхгранная, у которой тот же угол 90 градусов, а не 45, как вы здесь пытаетесь доказать. При этом восьмигранные и более гайки будут выдерживать меньшее усилие.-

>Вы здоровы, гражданин?

Совершенно. А почему Ви спрашиваете?

>Подлечитесь, истерикой пахнуло.

Ви ещё таки дипломированный врач? А когда Ви ещо успели арахнологии обучиться?

>у которой тот же угол 90 градусов, а не 45, как вы здесь пытаетесь доказать

45 в обе стороны от прямой, проходящей через ось гайки и середину бокового доступа к ней. :~P

Когда нет возражений по сути вопроса - докапываются к несущественной ерунде. %]

-

-

-

-

Последние новости

Рис. 1. Схема получения прямоугольных мицелл толщиной 20 нм с контролируемой площадью поверхности. Структура получается путем добавления блочного сополимера (БСП) с короткой полукристалличной частью (полиферроценилсилан, ПФС) в смеси с чистым ПФС к коротким циллиндрическим мицеллам на основе ПФС. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science