Высказана гипотеза о происхождении вторичноротых от первичноротых

Для себя — я дух, стремлений полный,

Для других — я червь на дне морском.

Я. П. Полонский

Вторичноротые (Deuterostomia) — древний эволюционный ствол двусторонне-симметричных животных (билатерий), к которому относимся и мы, хордовые. В последнее время они часто рассматриваются как группа, очень примитивная по ряду признаков и сохраняющая черты общего предка билатерий. Однако известный датский зоолог Клаус Нильсен «переворачивает» эту проблему: по его мнению, общий предок билатерий был гораздо ближе к первичноротым (Protostomia), от которых вторичноротые в некотором смысле произошли.

В поисках предка

Александр Марков пишет в предисловии к своей книге «Эволюция человека»: «На моем научно-популярном веб-сайте «Проблемы эволюции» страницы, посвященные эволюции человека, по посещаемости сильно опережают все остальные. Вторая по популярности тема — происхождение жизни — отстает примерно на порядок. Это общая закономерность, не связанная с качеством научно-популярных материалов» (А. В. Марков, 2011. «Эволюция человека»). В самом деле, такое распределение интересов естественно: человек в первую очередь стремится узнать побольше о своем собственном происхождении, в точном соответствии с призывом «Познай себя» (γνωθι σεαυτον), который когда-то был высечен над входом в храм Аполлона в Дельфах.

Но эволюционное прошлое человека вовсе не кончается на шимпанзе (точнее, на общем предке с ним). Эволюционные ветви человека и шимпанзе разошлись всего-то 7 миллионов лет назад. План строения позвоночных животных, одной из вариаций которого стали человекообразные приматы, к тому времени давным-давно сложился.

В замечательной книге Ирины и Владимира Яковлевых «По следам минувшего» по этому поводу сказано следующее (И. Яковлева, В. Яковлев, 1983. «По следам минувшего»):

Когда природа сделала больший скачок? Когда внезапно повернула от шимпанзе к человеку? Или полмиллиарда лет назад, сотворив существо, казалось бы, до скончания веков обреченное глотать собственную слюну и быть добычей всех, кто умеет ловить и кусать? Морфолог без колебаний укажет на второй случай. Ведь пропасть между человеком и обезьяной вырыта мощью человеческого разума, а сами предпосылки этого скачка были заложены тогда, когда 500 миллионов лет назад появилась модель, способная не только к почти безграничному увеличению размеров, но и к непрерывному усовершенствованию без существенной перестройки основной схемы.

«Модель», о которой тут говорится, — это не кто иной, как общий предок типа хордовых. История его возникновения образует важнейший фрагмент нашего эволюционного прошлого, о котором до сих пор известно маловато. В октябре 2015 года известный датский зоолог Клаус Нильсен (Claus Nielsen) опубликовал свой личный обзор современного состояния этой темы.

Черви, рты и анусы

Хордовые вместе с полухордовыми и иглокожими образуют крупную эволюционную ветвь, которая называется вторичноротыми (Deuterostomia; рис. 1). При этом иглокожие и полухордовые имеют несколько специфических признаков, общих для этих двух типов, но отсутствующих у хордовых. В этом смысле хордовые — самые примитивные вторичноротые.

Само название «вторичноротые» связано с судьбой бластопора — возникающего у раннего зародыша отверстия первичной кишки. У членов огромной группы первичноротых (Protostomia) бластопор во многих случаях (но не всегда) полностью или частично превращается в рот взрослого животного. В отличие от них, у вторичноротых бластопор на первый взгляд вообще никак не связан со ртом, который открывается совсем в другом месте.

Уникальная особенность, принадлежащая именно хордовым, состоит в том, что спинная и брюшная стороны тела у них буквально поменялись местами. Спинная сторона хордовых соответствует брюшной стороне всех остальных двусторонне-симметричных животных, в том числе и нехордовых вторичноротых. Этот вывод так надежно подтвержден эмбриологией и генетикой развития, что выглядит сейчас бесспорным.

Тут есть полезная оговорка, касающаяся личинки асцидии — древнего хордового животного, перешедшего во взрослом состоянии к сидячему образу жизни. Взрослая асцидия — неподвижное мешкообразное существо. Зато личинка асцидии плавает в толще воды, сохраняя типичную хорду (спинную струну) и прилегающую к ней нервную трубку (спинной мозг, впереди расширяющийся в головной). Сторона тела хордовых, на которой находятся эти органы, всегда считается спинной. Проблема в том, что у личинки асцидии — в отличие от подавляющего большинства других хордовых — на этой же стороне, вблизи переднего конца нервной трубки, располагается еще и рот. К тому же личинка асцидии обычно плавает нерегулярными спиралями, не проявляя никакой устойчивой ориентации относительно гравитационного поля, и какая сторона у нее верхняя, а какая нижняя — непонятно. Обратив внимание на эти факты, Клаус Нильсен делает вывод, что у асцидий и их родичей (в отличие от других хордовых) смена спинной и брюшной сторон — неполная. О том же писал и много занимавшийся этим вопросом Владимир Васильевич Малахов (В. В. Малахов, 1996. Происхождение хордовых животных). Смена сторон тела — определенно признак только хордовых, а не всех вторичноротых (что подтверждается и другими данными). Она произошла внутри эволюционной ветви хордовых и, как видим, даже не у всех из них успела закончиться.

Но и у всех вторичноротых есть важные общие особенности, по крайней мере две.

Первая особенность — жаберные щели, которыми открывается наружу передний отдел пищеварительной трубки (глотка или пищевод). Жаберные щели наверняка уже имелись у общего предка всех вторичноротых: это подтверждает палеонтология, а в последнее время и генетика (см. Геномы полухордовых проливают свет на эволюцию вторичноротых, «Элементы», 24.11.2015). Функцией жаберных щелей вначале было фильтрационное питание: взвешенные в воде мелкие частицы пищи оседали на слизи, которую гнали в сторону кишечника бьющиеся реснички клеток глоточной выстилки. Так до сих пор питаются многие полухордовые и некоторые хордовые. Заодно они используют жаберные щели для дыхания. О происхождении жаберных щелей есть разные гипотезы, но в любом случае это очень древний признак (см. Жаберные мешки вторичноротых могли произойти от органов выделения, «Элементы», 14.09.2015).

Вторая особенность — собственно вторичноротость, то есть независимое от бластопора формирование рта. Сам бластопор при этом часто, но не всегда, превращается в анальное отверстие. В любом случае ни у каких современных вторичноротых бластопор никогда не становится ртом. Именно по этому признаку проведена четкая грань между первично- и вторичноротыми.

Увы, четкой она выглядела лет сто назад, когда эти понятия только вводились. По мере развития науки, в частности сравнительной эмбриологии, ясность пропала и сложилась довольно запутанная картина. Дело в том, что вторичноротость описана у целого ряда животных, которые по классической систематике (и по молекулярной тоже) абсолютно однозначно относятся к первичноротым (рис. 2).

Рис. 2. Примеры вторичноротости у первичноротых. Эписфера, прототрох, раковинная железа — детали строения некоторых планктонных личинок. Остальные пояснения в тексте. Рисунки из обсуждаемой статьи в Biological Reviews, с изменениями

Дотошный Клаус Нильсен приводит довольно длинный перечень таких случаев. Вот лишь некоторые из них:

- Некоторые моллюски, в первую очередь пресноводная улитка живородящая лужанка (Viviparus viviparus), у которой бластопор превращается в анальное отверстие, а рот прорывается вблизи противоположного конца тела, как у вторичноротых.

- Морской кольчатый червь Eunice kobiensis. Анальное отверстие у него формируется на месте остатка бластопора, а вот рот с бластопором не связан.

- Еще один морской червь, под названием Tetrastemma vermiculus. Это представитель немертин, самостоятельного типа, очень отдаленно родственного кольчатым червям.

- У членистоногих раннее развитие сильно специализировано. Очень часто у них не связаны с бластопором ни рот, ни анус. Тем не менее и у членистоногих можно найти состояния, близкие к типичной вторичноротости: например, у креветок родов Sicyonia и Penaeus анус явно образуется на месте замкнувшегося бластопора, а рот прорывается несколько позже вблизи противоположного — переднего — конца тела. Больше того, на взгляд Нильсена, сравнительная эмбриология не исключает предположения, что вторичноротость была исходным для всех членистоногих типом развития.

- Priapulus caudatus, относящийся к приапулидам — очень своеобразным морским червям, которые приходятся дальними родственниками членистоногим (см. Вторичноротость может оказаться первичной для двусторонне-симметричных животных, «Элементы», 06.09.2015).

Это — заведомо не окончательный список. Во-первых, далеко не у всех из 1,3 миллионов видов современных беспозвоночных эмбриональное развитие вообще изучено. Во-вторых, особенности развития, соответствующие понятию «вторичноротость», обнаружены еще в нескольких группах (брахиоподы, морские стрелки, волосатики). Парадоксальным образом получается, что вторичноротость распространена у первичноротых довольно широко.

В самом деле, из нашего перечисления получается, что вторичноротость встречается не менее чем в семи совершенно разных типах «первичноротых» (Protostomia). Клаус Нильсен допускает, что она возникла в этих группах самостоятельно, совершенно независимо от эволюционной ветви «вторичноротых» (Deuterostomia). И названия эти теперь действительно хочется писать в кавычках.

Тут стоит вспомнить недавно высказанную мысль Ольги Михайловны Ивановой-Казас (О. М. Иванова-Казас, 2015. Вторичный рот и его филогенетическое значение). Ольга Михайловна считала, что вторичноротость — самый простой и удобный способ формирования кишечника, не требующий никаких сложных изгибов и смещений зародышевых зачатков. Тогда нет ничего удивительного в том, что этот способ возникал во многих группах животных. Это пример эффекта рационализации развития, о котором говорил еще академик Иван Иванович Шмальгаузен (И. И. Шмальгаузен, 1969. Проблемы дарвинизма). Разные ветви животных независимо «изобретают» тот способ развития зародыша, который чисто технологически является самым экономичным. Причем это происходит вне прямой связи с устройством взрослого животного — оно может быть в принципе каким угодно.

Вероятно, эволюционная ветвь Deuterostomia «изобрела» вторичноротость настолько давно, что никаких переходных состояний у этих животных не осталось. В разных ветвях, относящихся к Protostomia, «изобретение» произошло позже, и там вариабельность соответствующих признаков сохраняется до сих пор. Клаус Нильсен явно подводит своего читателя именно к таким выводам.

Эволюция развития: сценарий

По убеждению Нильсена, предком и первичноротых, и вторичноротых была гастрея — двуслойное существо с внутренней полостью, покрытое снаружи ресничками и плававшее в толще воды (рис. 3; см. также: Современный анализ типов развития морских беспозвоночных подтверждает выдвинутую Геккелем теорию гастреи, «Элементы», 30.09.2013). Когда гастрея перешла к придонному образу жизни, ее первичный рот сначала вытянулся и стал щелевидным, а потом закрылся посредине, превратившись в трубку с передним отверстием (ротовым) и задним (анальным). Так возник сквозной кишечник. Кратким повторением (рекапитуляцией) этой эволюционной траектории считается амфистомия — нередкий у первичноротых способ эмбрионального развития, когда бластопор, закрываясь посредине, делится на рот и анус (см. В. В. Малахов, 2004. Происхождение билатерально-симметричных животных).

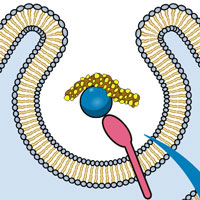

Рис. 3. Сценарий ранней эволюции двусторонне-симметричных животных по Клаусу Нильсену. А — продвинутая гастрея, плавающая в толще воды, радиально-симметричная, однако уже имеющая околоротовой венчик ресничек (археотрох) и центральную нервную систему, состоящую из аборального органа (с расположенным в нем нервным узлом), околоротового нервного кольца и нервов, связывающих эти две структуры. Предполагается, что состояние гастреи рекапитулировало потом у двусторонне-симметричных животных на зародышевой и (или) личиночной стадии. Архентерон — первичная кишка. Б — переходная эволюционная стадия: гастрея, перешедшая к донному образу жизни и получившая двустороннюю симметрию из-за смещения аборального органа вперед и вытягивания первичного рта (который обозначен как бластопор). В, В' — гастроневрон, предполагаемый общий предок первичноротых. Г, Д — хордовые животные, изображенные так, чтобы их можно было сравнить с гастроневроном. Атриальная полость — околожаберная. Остальные пояснения в тексте. Рисунки из обсуждаемой статьи в Biological Reviews, с изменениями

Проблема в том, что у вторичноротых амфистомия не встречается. Можно ли считать, что их рот гомологичен рту первичноротых, то есть имеет общее с ним происхождение?

Нильсен считает, что да. Дело в том, что у хордовых нервная пластинка — предшественник нервной трубки и, тем самым, всей центральной нервной системы — как правило, закладывается по линии, соединяющей бластопор и рот. Иногда нервную пластинку хордовых рассматривают как продолжение замыкающегося бластопора (В. В. Малахов, 1996. Происхождение хордовых животных). Гипотеза Нильсена состоит в следующем: присутствующая у хордовых система «рот — нервная пластинка — бластопор» является полным гомологом вытянутого бластопора первичноротых (который делится на рот и анус и вдоль которого обычно закладывается брюшная нервная цепочка).

В подтверждение своего мнения Нильсен приводит следующие факты:

- В развитии хордовых очень устойчиво сохраняется нервно-кишечный канал (ductus neurentericus), зачем-то соединяющий полость нервной трубки с полостью первичной кишки. Эта удивительная структура издавна ставила в тупик сравнительных анатомов и эмбриологов. Нильсен считает, что нервно-кишечный канал — не что иное, как часть древнего бластопора, который дальше распространяется на спинную сторону и переходит в ту самую полость нервной трубки (C. Nielsen, 1999. Origin of the chordate central nervous system — and the origin of chordates).

- У зародыша асцидии формирующийся рот непосредственно продолжается в невропор — отверстие, которым открывается впереди нервная трубка (см. M. Veeman et al., 2010. The ascidian mouth opening is derived from the anterior neuropore: Reassessing the mouth/neural tube relationship in chordate evolution). Таким образом, если нервная трубка является продолжением вытянутого бластопора, то рот находится точно на его переднем конце, как и должно быть при амфистомии.

- У позвоночных, например у лягушки, ротовое впячивание тоже закладывается очень близко к переднему концу нервной трубки и только потом из-за огромного разрастания головного мозга смещается вниз (V. Soukup et al., 2013. Development and evolution of the vertebrate primary mouth).

- У первичноротых (кольчатые черви) и вторичноротых (полухордовые) в области рта наблюдается экспрессия одних и тех же древних генов, контролирующих развитие, например гена Brachyury (см. D. Arendt et al., 2001. Evolution of the bilaterian larval foregut). Это как минимум не противоречит версии, что рот вторичноротых все-таки гомологичен рту первичноротых.

- Самая передняя часть головного мозга хордовых, по некоторым предположениям, гомологична надглоточному нервному узлу первичноротых, который образуется из петли, огибающей спереди длинный бластопор (см., например: H. Marlow et al., 2014. Larval body patterning and apical organs are conserved in animal evolution).

В итоге получается, что вторичноротые не так уж сильно отличаются от первичноротых. Гипотеза Нильсена означает, что распространенный у первичноротых длинный бластопор сохранился у хордовых, но только в преобразованном и разделенном на части виде. У более продвинутых вторичноротых — полухордовых и иглокожих — эволюция судьбы бластопора пошла дальше и достигла примерно того же состояния, что у приапулид (см. Вторичноротость может оказаться первичной для двусторонне-симметричных животных, «Элементы», 06.09.2015). Вот и разгадка тайны первично- и вторичноротости.

Нельзя не сказать, что аргументация Нильсена оставляет кое-какие моменты неясными. Прежде всего, из его гипотезы de facto следует, что нервная трубка хордовых является частичным гомологом первичной кишки. Некоторые ученые уже предполагали что-то подобное: например, Евгений Константинович Сепп вообще считал, что хордовые произошли от сложенного пополам кольчатого червя, часть кишечника которого стала нервной трубкой (Е. К. Сепп. История развития нервной системы позвоночных. М., 1959). Но во времена Сеппа было невозможно сравнить, например, экспрессию генов в стенке нервной трубки и в стенке первичной кишки, чтобы понять, много ли там общего. А сейчас это вполне возможно, но, к сожалению, такой проверки Нильсен не провел.

Кроме того, у первичноротых есть окологлоточное нервное кольцо, в состав которого входит надглоточный нервный узел. Если передняя часть головного мозга хордовых гомологична надглоточному нервному узлу, значит, окологлоточное нервное кольцо у них сохранилась. Но почему же тогда глотка хордовых не опоясана этим кольцом, то есть не проходит сквозь мозг? Ясного ответа на этот вопрос Нильсен не дает. И неудивительно: его не смог дать никто, хотя сам вопрос обсуждается зоологами уже 140 лет (см. С. Ястребов, 2012. Происхождение хордовых: современный взгляд на проблему).

Возможно, будет логичнее предположить вместе с В. В. Малаховым, что надглоточная часть мозга у хордовых и других вторичноротых попросту исчезла — тогда проблема снимается. «Важнейшим различием между первично- и вторичноротыми является судьба зачатка первичного мозга: у первичноротых он дает начало мозгу взрослых форм, а у вторичноротых всегда редуцируется, так что новый нервный центр возникает в другом месте заново. Вторичноротые — это вторичномозговые животные» (В. В. Малахов, 1996. Происхождение хордовых животных).

Как сделать вторичноротое?

В 2012 году Клаус Нильсен опубликовал статью под несколько провокационным названием «Как сделать первичноротое?» (C. Nielsen, 2012. How to make a protostome). Первичноротые — разнообразнейшая эволюционная ветвь животных, к которой относятся кольчатые, плоские и круглые черви, моллюски, членистоногие и еще десятка полтора разных типов. Нильсен исходит из традиционной идеи, что далеким предком первичноротых была радиально-симметричная гастрея, покрытая ресничками, плававшая в толще воды и имевшая единственное отверстие — ротовое. В некоторый момент гастрея перешла к придонному образу жизни. Тогда у нее оформился передний конец, тело стало двусторонне-симметричным, рот сильно вытянулся вдоль новой продольной оси, а околоротовое нервное кольцо — подобное тому, что есть у медуз и полипов, — вытянулось вместе с ним. Сохранившаяся передняя часть этого кольца приняла в себя нервы головных органов чувств, разрослась и стала надглоточным нервным узлом.

Вытянутый вдоль всего тела рот, служивший одновременно и анусом, — штука не слишком удобная. Он вскоре закрылся посредине, так что от него остались два небольших отверстия — переднее (только ротовое) и заднее (только анальное). Произошло разделение функций. Рекапитуляцией такого хода эволюционных событий является амфистомия, до сих пор встречающаяся у многих зародышей. Часть околоротового нервного кольца, расположенная в сросшихся краях древнего вытянутого рта, в дальнейшем стала брюшной нервной цепочкой.

Так возникло древнейшее первичноротое, которое Нильсен называет гастроневроном (gastroneuron). Буквально это значит нечто вроде «имеющий нервную систему на брюхе». Это было придонное существо с удлиненным телом, покрытое ресничками (полностью или частично), с трубчатым кишечником, амфистомией, окологлоточным нервным кольцом и парой брюшных нервных стволов.

А теперь Нильсен утверждает, что от гастроневрона могли произойти не только первичноротые, но и вторичноротые.

Например, чтобы «превратить» нильсеновского гастроневрона в хордовое, нужно:

- Разорвать связь рта с бластопором, а сам бластопор ограничить задней областью тела, в которой формируется анус.

- Редуцировать надглоточный нервный узел. Новый головной мозг после этого может возникнуть из передней части брюшной нервной цепочки, расположенной позади рта (о головном мозге хордовых см. Причина особенностей генома оболочников — детерминированность их эмбрионального развития, «Элементы», 01.06.2013). Стоит добавить, что в этом случае нервная система предка хордовых должна быть очень простой: от сложного мозга, ставшего необходимым для жизни, так легко не избавишься.

- Открыть жаберные щели.

- Создать внутреннюю сегментацию. Она хорошо выражена в теле большинства хордовых, от ланцетника до позвоночных. Нильсен считает, что в теле ранних вторичноротых было всего три сегмента, как у полухордовых (на всех стадиях развития) и у иглокожих (на стадии личинки). Но есть и гипотеза, согласно которой сегментов у первых вторичноротых было много (см. Жаберные мешки вторичноротых могли произойти от органов выделения, «Элементы», 14.09.2015).

По сути это всё. Конечно, чтобы быть хордовым, нужна еще и хорда, но похоже, что при наличии подвижного сегментированного тела подобный орган образуется просто неизбежно (см. Гомологи хорды широко распространены у первичноротых, «Элементы», 05.11.2015). В целом же названные перестройки вовсе не представляются нереальными. Каждую из них в отдельности допустить нетрудно. Да и все вместе — тоже нетрудно.

Итак, Нильсен предполагает, что вторичноротые произошли от первичноротых (рис. 4). Такая гипотеза выглядит в наши дни довольно оригинально, особенно если учесть, что некоторые современные ученые настаивают буквально на противоположном (см. Вторичноротость может оказаться первичной для двусторонне-симметричных животных, «Элементы», 06.09.2015). Но ничего совершенно невероятного в ней нет.

Рис. 4. Эволюционное древо многоклеточных животных по Клаусу Нильсену. Spiralia и Ecdysozoa — главные эволюционные ветви первичноротых, Chaetognatha — морские стрелки, Ambulacraria — группа, в которую входят иглокожие и полухордовые, Chordata — хордовые, Cnidaria — стрекающие. Иллюстрация из обсуждаемой статьи в Biological Reviews, с изменениями

Облик минувшего

На кого же — если принять мнение Нильсена — окажется похож наш предок?

Для начала уточним, чей это — «наш». Если мы говорим о предке хордовых, это одно дело, если о предке всех вторичноротых — строго говоря, другое. Но дело в том, что хордовые — очень древняя ветвь вторичноротых, и сейчас считается вполне вероятным, что многие их признаки являются исходными для этой группы в целом (см. Общий предок вторичноротых мог быть похож на хордовое, «Элементы», 18.03.2015). «Предок вторичноротых» и «предок хордовых» если не тождественны, то очень близки. Для определенности будем говорить все-таки о первом.

Как его можно описать? По версии Нильсена получается, что во взрослом состоянии это было существо с вытянутым (то есть червеобразным) телом, ведущее придонную жизнь, с наружным ресничным покровом и жаберными щелями, обеспечивающими фильтрационное питание. Остаток бластопора превращался в анальное отверстие, расположенное вблизи заднего конца, а рот возникал относительно независимо вблизи переднего конца. На брюшной стороне, по линии замыкания древнего щелевидного рта (он же примитивный бластопор), находилась центральная нервная система, имевшая вид пластинки или тяжа. В теле было несколько сегментов с отдельной целомической полостью в каждом из них.

Главное изменение, случившееся при переходе от этого предка к хордовым, заключалось не в образовании хорды (ее предшественник мог существовать и раньше), а в переворачивании тела, в результате чего сторона, на которой находится центральная нервная система, оказалась верхней.

Реконструированный общий предок достаточно сильно (хотя и не во всех деталях) похож на некоторых представителей типа полухордовых, а именно на кишечнодышащих (см. О. В. Ежова, В. В. Малахов, 2013. О саккоглоссусе, зоологах и перевернутых хордовых). Некрупный морской донный червь, с крайне примитивными органами чувств и простым поведением, по сути только и умеющий рыться в иле да бесконечно прокачивать сквозь себя морскую воду. Такими были мы, вероятно, немногим более 500 миллионов лет назад. Надо сказать, что сам по себе этот вывод — вполне «мейнстримный», он уходит корнями еще в XIX век. Но современные данные расцвечивают его новыми красками.

Источник: Claus Nielsen. Evolution of deuterostomy — and origin of the chordates // Biological Reviews. 2015 (in press).

Сергей Ястребов

-

В. В. Малахов в статье "Происхождение хордовых животных" действительно рассматривает нервную пластинку как продолжение замыкающегося бластопора? По-моему, он там пишет, что зачаток нервной системы "закладывается по линии замыкающегося бластопора", что не совсем то же самое. Я примерно так и усвоил из его лекций. Т.е. про прямую связь между бластопором и нервной пластинкой он определенно говорил. А вот про единство (гомологию) гаструляции и нейруляции - не помню, чтобы он говорил.

С другой стороны, вполне определенно об этом единстве пишет Арендт в статье 1997 г. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092547739600620X

Он также там описывает, как спинная (или передняя) губа бластопора, где находится шпемановский органзатор, бодро уползает назад, и на освободившемся пространстве между ней и будущим ртом закладывается нервная пластинка.

Позволю себе небольшой комментарий в порядке бреда, ведь я совсем не эмбриолог. Образование нервной трубки путем впячивания нервной пластинки, пожалуй, больше похоже не просто на продолжение гаструляции, а на некую "гаструляцию дубль два". Как будто произошла, подобно генной дупликации и субфункционализации, дупликация и субфункционализация исходно единого морфогенеза. Это пришло мне в голову в ходе разглядывания картинок развивающегося человеческого эмбриона еще до того, как я стал просматривать какую-то серьезную литературу по теме. Так что я уверен, что Нильсен прав, когда говорит, что "система «рот — нервная пластинка — бластопор» является полным гомологом вытянутого бластопора первичноротых", хотя, может быть, точнее было бы говорить здесь, во-первых, не о структурах, а о процессах (морфогенезах), и не о гомологии, а о паралогии, по аналогии с паралогичными генами, появляющимися в результате дупликации. Т.е. гаструляция и нейруляция хородовых - это паралогичные морфогенезы, восходящие к единому общему предку - "амфистомической" гаструляции др. животных. И еще мне кажется, что нервный гребень, этот знаменитый "четвертый зародышевый листок", на самом деле - паралог мезодермы, "мезодерма дубль два". Судя по тому, как он закладывается относительно "бластопора дубль два".-

Отвечу по частям.

Про Малахова судите сами. В статье о происхождении хордовых он высказался осторожно, а в лекции, прочитанной на эту тему, прямо сказал, что "бластопор у хордовых трансформируется в дорсальную сторону". В статье 1981 года он говорит: "Нечто похожее на щелевидный бластопор имеется у хордовых" - тут может иметься в виду нервная пластинка. Наконец, в относительно недавней статье о происхождении билатерий он помещает зародыш хордового на одну картинку с примерами амфистомии (http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NATURE/06_04/MAL05.JPG). Мое мнение - он считает, что нервная пластинка гомологична щелевидному бластопору, но не решается сказать об этом совсем прямо, потому что не изучает хордовых сам. Я у него спрошу, прав ли я.

Ну, а Арендт на то и Арендт, чтобы гомологизировать что угодно с чем угодно :)) В данном случае он вполне может быть прав. Как и Нильсен.

Правда, последний (как и Арендт!), на мой взгляд, несколько запутался в своей аргументации там, где дело касается окологлоточного нервного кольца. Но об этом я в статье сказал. -

"Бластопор хордовых имеет удлиненно-овальную форму и замыкается за счет нарастания эктодермы с боков и спереди. В определенные моменты развития бластопор эмбрионов асцидий и ланцетника принимает форму, близкую к щелевидной. На месте замкнувшегося бластопора формируется нервная пластинка - зачаток нервной трубки. Замечательно, что после почти полного замыкания бластопора от него остается небольшое отверстие на заднем конце зародыша, открывающееся в нервную трубку. Наличие нейрокишечного канала чрезвычайно характерно для онтогенеза хордовых и свидетельствует о тесной связи бластопора с закладкой нервной системы. В соответствии с закладкой нервной системы хордовых по месту замыкания бластопора ее можно было бы признать гомологом нервного тяжа погонофор и брюшного нервного тяжа прочих вторичноротых" (Малахов, 1981).

-

Вот не нравится мне это передергивание смыслов - уж, извините... Большинство зоологов как считало, так и продолжает считать вторичноротость вторичным явлением. Указанные авторы вовсе не настаивают, а выдвигают ГИПОТЕЗУ, причем в столь аморфном виде, что даже Иванова-Казас вынуждена была "выковыривать" фразы в тексте, чтобы в итоге сослаться на картину. И из авторов статьи выдвинул совершенно иную гипотезу происхождения ануса (из полового отверстия) - и это норма для современной зоологии: не настаивать, а выдвигать альтернативы.

Последние новости

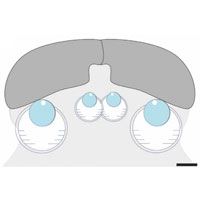

Рис. 1. Некоторые представители вторичноротых. Слева — полухордовое Ptychodera flava (фотография Darlyne A. Murawski c сайта ngm.nationalgeographic.com), справа — зародыш лягушки в продольном разрезе (J. Arthur Thomson, 1916. Outlines of zoology). Эктодерма и мезодерма — наружный и средний слои зародышевых клеток.