Есть ли у нас шансы на победу над гепатитом C?

Вирусом гепатита C заражено уже около 3% населения Земли, и количество заболевших растет. Коварство вируса состоит в том, что болезнь часто начинается практически без симптомов, но затем переходит в хроническую форму и заканчивается циррозом или раком печени. В последнее время разработаны достаточно эффективные противовирусные средства, но они очень дороги и не дают гарантии от рецидива. Вакцины против вируса пока нет.

Вирус гепатита C (Hepatitis C virus, HCV) — один из пяти известных к настоящему времени вирусов (гепатиты A, B, C, D и E), вызывающих гепатит — поражение печени. К началу 70-х годов ХХ века были открыты и в значительной мере изучены вирусы гепатитов А и В, но затем стали появляться данные о том, что существует еще какой-то вирус гепатита — «не А и не В». В восьмидесятые годы этот вирус был найден и охарактеризован; его назвали гепатитом C. В настоящем обзоре будет кратко рассказано об особенностях и о некоторых недавних успехах в борьбе с этим опасным заболеванием.

Вирус гепатита C — тихий убийца

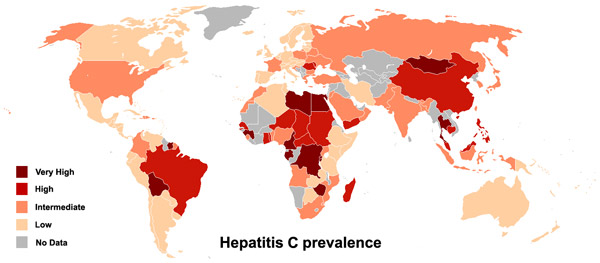

По данным Всемирной организации здравоохранения, гепатитом C в мире болеют 130–150 млн человек и ежегодно им инфицируются 3–4млн человек. Каждый год от связанных с гепатитом C болезней печени умирают примерно 500 000 человек. Географическое распространение HCV среди населения Земли неравномерно. В Центральной и Восточной Азии, в Северной Африке, на Ближнем Востоке им заражено более 3,5% населения, в Южной и Юго-Восточной Азии его распространенность составляет 1,5–3,5%, в других регионах она ниже (рис. 2).

Рис. 2. Зараженность населения вирусом гепатита C в различных регионах Земли. Чем темнее оттенок красного, в который окрашена область на карте, тем больший процент населения заражен гепатитом на этой территории. Серым покрашены страны, данных по которым нет. Рисунок с сайта en.wikipedia.org

Особенно высока зараженность HCV в Египте (22%), в Пакистане (4,8%) и в Китае (3,2%). (Такой высокий уровень зараженности в Египте, вероятно, связан с массовой кампанией по лечению шистосомоза, в ходе которой нарушались требования к стерильности используемых шприцов.) В связи с тем, что долгое время болезнь может протекать без симптомов, ее диагностирование затруднено. Считается, что в развитых странах выявляется примерно половина зараженных, но в среднем этот показатель не превышает 5%.

У вируса гепатита C пути распространения и механизмы заражения примерно такие же, как у вируса иммунодефицита человека. Гепатит передается исключительно через кровь. Поэтому особую группу повышенного риска (как и для ВИЧ) представляют наркоманы, пользующиеся одним шприцем. Но заразиться можно и в больнице, если не соблюдаются элементарные правила стерилизации медицинского инструмента, в результате переливания крови, не прошедшей соответствующую проверку, при нанесении татуировок и даже на приеме у зубного врача.

HCV поражает прежде всего гепатоциты — клетки печени. Реже он может поражать стенки кровеносных сосудов, вызывать расстройства центральной нервной системы. Коварство вируса состоит в том, что поначалу симптомы заболевания часто либо отсутствуют, либо слабы и невыразительны: потеря аппетита, утомляемость, мышечная слабость, депрессия. Иногда человек может жить с этим вирусом десятилетия и лишь при случайном обследовании узнает, что он заражен. Опасность же представляет свойство инфекции HCV примерно в 80% случаев переходить в хроническое состояние, которое часто заканчивается циррозом или раком печени.

Диагностика гепатита C проводится путем прямого обнаружения вирусной РНК с помощью полимеразной цепной реакции, которая становится возможной через 1–2 недели после заражения, или с помощью иммунологического определения антител к HCV, проявляющихся позже. Неспецифическая диагностика может осуществляться путем отслеживания уровня ферментов печени, но во многих случаях он не отличается от нормы.

Враг крупным планом

Генетический материал HCV заключен в икосаэдрический белковый капсид, окруженный липидной оболочкой (рис. 3). В эту оболочку встроены гликопротеины, участвующие во взаимодействии с рецепторами поверхности клетки.

Рис. 3. Схема строения вируса гепатита C. Генетическая информация вируса хранится в РНК, которая заключена в белковый капсид (показан составленным из синих шариков), имеющий форму икосаэдра. На липидной оболочке вируса (envelope) расположены гликопротеины (зеленые), помогающие вирусу прицепляться к клетке-жертве. Рисунок с сайта en.wikipedia.org

После адсорбции на клетке вирус «проглатывается» (см.: Эндоцитоз), тем самым проникая внутрь, и освобождает свой геном (рис. 4).

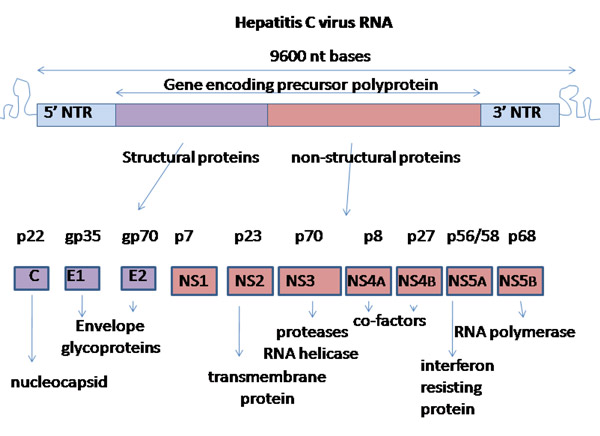

Рис. 4. Экспрессия генома вируса гепатита C. Вирусная РНК прочитывается в виде одного большого полипептида (Gene encoding precursor protein), который затем расщепляется на структурные и неструктурные вирусные белки. Рисунок с сайта en.wikipedia.org

Геном HCV представляет собой однонитевую РНК, составленную из примерно 9600 нуклеотидов. Механизм экспрессии генетической информации HCV довольно необычен. Его РНК кодирует очень длинный полипептид (длиной около 3000 аминокислотных остатков). Клеточные и вирусные протеазы расщепляют этот полипептид на 3 структурных белка, которые затем войдут в состав зрелого вируса, и 7 неструктурных белков, обеспечивающих репликацию HCV (рис. 5). Вирусная РНК реплицируется одним из неструктурных белков — РНК-зависимой РНК-полимеразой. Вирусные частицы-потомки формируются на внутриклеточных мембранах и выходят из клетки.

Рис. 5. Схема репликации вируса гепатита C. Процесс идет слева направо. Сначала вирусная частица прицепляется к поверхности клетки (attachment). Затем клетка поглощает её (endocytosis) и вирус проникает в клетку. После чего вирус высвобождает свою РНК и вынуждает клетку заниматься размножением своей генетической информации, в результате клетка «штампует» необходимые для сборки новых вирусных частиц блоки. Новое поколение вирусов покидает клетку и выносится в ток крови в поисках новых клеток-жертв (release). Рисунок с сайта en.wikipedia.org

Гепатиту C свойственно высокое генетическое разнообразие. Известно 6 основных генотипов вируса и около 90 подтипов.

Существующие методы борьбы с гепатитом C

Абсолютно надежных методов лечения вирусной инфекции HCV не существует. Обычно HCV лечат комбинацией интерферона с лекарственным препаратом рибавирином. В результате такого лечения выздоравливают 50–80% зараженных. В последнее время появились новые препараты, непосредственно воздействующие на вирусспецифические ферменты и на репродукцию вируса. Эти препараты заметно повышают эффективность терапии (почти до 100%), но они очень дороги. Так, курс лечения софосбувиром — ингибитором вирусной РНК-полимеразы — стоит 50–100 тысяч долларов. В России и в ряде других стран зарегистрирован другой препарат — телапревир (telaprevir). Он представляет собой ингибитор вирусспецифической протеазы и также подавляет репродукцию HCV. Но телапревир тоже достаточно дорог, курс лечения им стоит несколько тысяч долларов.

Здесь следует заметить, что высокие цены на эти и другие лекарства объясняются не жадностью фармацевтических компаний. Львиную долю цены часто составляет компенсация затрат на разработку и испытание препаратов.

Успех лечения с применением той или иной терапии зависит от генотипа вируса. Но при этом после выздоровления, о котором обычно судят по исчезновению вирусной РНК в крови, достаточно часто возникает рецидив заболевания, а успешное лечение не исправляет повреждения печени. Оно лишь стабилизирует ее состояние и не гарантирует от дальнейшей прогрессии этой патологии. Поэтому необходимо постоянное наблюдение за состоянием печени — особенно из-за того, что может развиться цирроз и рак.

Практика показывает, что существуют серьезные проблемы с идентификацией инфекции HCV до того, как возникнут тяжелые поражения печени. Кроме того, возможно повторное заражение, а также развитие устойчивости к терапии. Стоимость лечения высока, а уже развившиеся тяжелые поражения печени лечить почти невозможно. Поэтому максимальный эффект в плане снижения смертности, связанной с HCV, может дать разработка мер против хронической инфекции. Наиболее эффективной мерой может быть вакцинация — если и не поголовная, то хотя бы тех, кто относится к группам повышенного риска (в первую очередь наркоманов).

На пути к созданию вакцины

Попытки создать вакцину против HCV начались практически сразу после открытия вируса. Но в отличие от вирусов гепатитов А и В, для которых хорошие вакцины уже довольно давно разработаны и доказали свою эффективность, с HCV ситуация оказалась значительно сложнее. Дело в том, что РНК-зависимая РНК-полимераза HCV при копировании вирусного генома допускает много ошибок (в отличие, например, от ДНК-полимеразы клеток). Этим, в частности, объясняется отмеченное выше разнообразие генотипов HCV. Последовательности нуклеотидов в геномах различных генотипов могут различаться до 30%.

Но на пути разработки такой вакцины возникает и множество других препятствий. Например, отсутствие доступных и адекватных моделей для испытания вакцин. Из животных моделей HCV заражает только высших приматов (шимпанзе), содержание и работа с которыми в лабораторных условиях трудны и чрезвычайно дороги. Ученые пытаются использовать и других животных для изучения гепатита C, но на этом направлении существенных успехов пока не достигнуто.

Вакцинация ослабленным вирусом чревата превращением его в активный, и такие исследования сочли бесперспективными. Первые исследования по разработке вакцин против HCV проводились традиционным путем с помощью введения структурных белков вируса для наработки антител, способных инактивировать HCV. Но вакцинация очищенными или искусственно полученными структурными вирусными белками или пептидами, содержащими участки узнавания антител, оказалась неэффективной. Вирус уклоняется от вырабатываемых антител к этим белкам, меняя последовательность нуклеотидов в кодирующих их генах и, следовательно, аминокислотную последовательность белков. Так, сообщалось об испытаниях комбинированной вакцины, индуцирующей иммунитет полученными с помощью методов генной инженерии поверхностными структурными белками (точнее, гликопротеидами) Е1 и Е2, а также белка капсида, окружающего вирусный геном. По предварительным данным, эта вакцина вызывала активную выработку нейтрализующих антител. Уже довольно давно сообщалось об испытаниях этой вакцины, но в медицинскую практику она пока не поступила.

В то же время имеются достоверные данные о людях, которым уже свойственен протективный иммунитет к HCV. Примерно 25% зараженных способны спонтанно излечиваться от вирусной инфекции. Среди тех (из этих 25%), кто подвергается повторному заражению, спонтанно излечиваются 80%. При повторной инфекции избавление от вируса у них происходит быстрее, в крови быстрее появляются противовирусные антитела, активнее включается клеточный иммунитет. Механизмы этого протективного иммунитета пока изучены недостаточно, но имеющиеся данные заставили некоторых исследователей пойти нетрадиционным путем. Они попытались создать вакцину, стимулирующую не гуморальный иммунитет — выработку противовирусных антител, а Т-клеточный иммунитет, связанный с формированием Т-клеток, уничтожающих пораженные HCV клетки организма и предотвращающих таким путем дальнейшее распространение вируса.

Группа исследователей под руководством Элеаноры Барнс (Eleanor Barnes) в сотрудничестве с компанией Glaxo Smith Kline разработала довольно сложную систему вакцинации. На первом этапе предусмотрено введение дефектного по способности к репликации векторного аденовируса обезьян ChAd3, несущего гены нескольких неструктурных белков HCV. В отличие от структурных белков, они более консервативны, а также являются главной мишенью при Т-клеточном иммунном ответе на HCV. Испытания на шимпанзе и на волонтерах показали развитие сильного ответа. Дальнейшее «подстегивание» ответа с помощью введения векторного вируса осповакцины, несущего эти же гены HCV, еще больше усиливало Т-клеточный иммунный ответ и делало его долговременным. Никаких нежелательных побочных эффектов при такой вакцинации отмечено не было. Важным представляется и тот факт, что вследствие вакцинации консервативными неструктурными белками вакцина работала против HCV сразу двух генотипов. Однако, прежде чем эта вакцина будет допущена в медицинскую практику, она должна пройти испытания, которые продлятся 3–4 года.

Источники:

1) M. Houghton. The long and winding road leading to the identification of the hepatitis C virus // Journal of Hepatology. 2009. V. 51. P. 939–948.

2) E. Barnes et al. Novel adenovirus-based vaccines induce broad and sustained T cell responses to HCV in man // Science Translational Medicine. 2012; V. 4. Issue 115. 04 January 2012.

3) L. Swadling et al. Ever closer to a prophylactic vaccine for HCV // Expert Opinion on Biological Therapy. 2013. V. 13. P. 1109–1124.

4) L. Swadling et al. A human vaccine strategy based on chimpanzee adenoviral and MVA vectors that primes, boosts, and sustains functional HCV-specific T cell memory // Science Translational Medicine. 2014. V. 6. Issue 261. 05 November 2014.

5) J. R. Honegger et al. Will there be a vaccine to prevent HCV infection? // Seminars in Liver Disease. 2014. V. 34. P. 79–88.

6) A. L. Cox. Global control of hepatitis C virus // Science. 2015. V. 349. P. 790–791.

7) M. E. Major. Hepatitis C: new clues to better vaccines? // Gut. 2015. DOI: 10.1136/gutjnl-2015-309829.

Вячеслав Калинин

-

Ух, интересная и чрезвычайная важная тема! Спасибо за статью. Вот я, например, являюсь донором крови. И до сих пор не могу понять, действительно ли они делают ПЦР каждому потенциальному донору? Или, в виду нецелесообразности, обходятся более простыми, дешевыми и менее достоверными диагностиками? Вопрос этот риторический, но если найдется тот, кто сможет аргументированно парировать, буду рад) Еще раз спасибо!

-

-

Являюсь сотрудником лаборатории в которой широко используются методы молекулярной биологии. Не знаю как у других, но мы обследуем каждого донора крови и её компонентов на hbv, hcv, hiv методом ПЦР/ОТ-ПЦР с выделением НК из объема от 200 мкл до 1000 (чаще), а также параллельно методом ИФА. По закону все образцы донорской крови должны быть исследованы и ПЦР, и ИФА методами на вышеуказанные ПБА и признаки их присутствия. Но следует помнить что у каждого метода есть клинические и аналитические ограничения.

Для развивающихся стран (около сотни стран) в Индии по лицензии гилиада (патентообладатель) с десяток компаний под разными брендами (myhep, hepsinat, hepsivir...) производят софосбувир по цене $300 за 28 таблеток. Таким образом минимальный курс (12 недель) обойдется в $900, а не в $50000.

РФ не входит в список развивающихся стран, поэтому эти индийские бренды сюда не поставляются, да и вообще данный препарат тут не зарегистрирован. А если зарегистрируют, то это будет дорогой бренд (совальди) от гилиада. Но тем не менее россияне могут позволить себе лечиться недорогим софосбувиром, потому что в этом году власти этой страны наконец-то отменили уголовную ответственность за ввоз незарегистрированных лекарств для личного пользования. Теперь любой желающий, имея документы подтверждающие болячку или рецепт (возможно понадобится на таможне), может заказать из Индии нужное ему количество препарата.

-

Делайте поправку, что изготавливаемый в Индии по лицензии препарат (фактически дженерик, только лицензионный) может оказаться полностью другим по чистоте, фактической дозировке и даже по химической формуле. Отсюда его эффективность неизвестна.

Готовая субстанция от оригинального производителя в таких случаях не продаётся для расфасовки с целью её продажи на каком-то рынке в 50 раз дешевле. В таких случаях речь всегда идет о лицензионном производстве, а это уже другой препарат на выходе, с другой эффективностью.

Исключением может быть только дотированная государством дистрибуция или фасовочное производство. В таких случаях страна может получить фактически оригинальный препарат по другой розничной цене. Но здесь явно не тот случай.

Также не забывайте, что некондиционная расфасовка даже оригинальной субстанции часто меняет препарат до неузнаваемости, это факт.

И в качестве доброго совета всем: понадобился аспирин? - покупайте оригинал от Bayer. Ну а если что-то более серьезное - так и говорить нечего - только оригинал. Разумеется, если средства позволяют. Ну а разговоры об идентичности - в пользу бедных, увы.

Во-первых, согласно определению FDA ( U.S. Food and Drug Administration), дженерик это препарат-синоним идентичный или в пределах приемлемого диапазона биоэквивалентный оригинальному бренду по отношению к фармакокинетических и фармакодинамические свойствам. https://en.wikipedia.org/wiki/Generic_drug

Производством дженериков часто занимаются владельцы оригинальных брендов, это всего лишь маркетинговая стратегия. Богатым высокие цены, бедным низкие - это ж как дважды два в торговле.

Во-вторых, согласно заключенному лицензионному соглашению с индийскими компаниями гилиад (правообладатель) передает им свою технологию производства софосбувира. http://www.gilead.com/~/media/files/pdfs/other/hcvgenericagr

В-третьих, оригинальный брэнднэйм софосбувира от гилиада - совальди в Индии продает индийская компания Mylan, стоит он чуть дороже, чем производимый этой же компанией дженерик софосбувира Myhep.

-

Вообще интересно, русскоязычный интернет выдает кучу сомнительных сайтов с дженериками по 1000-2000$ за курс. Наверняка, часть из них - откровенный развод... Видимо, больным гепатитом С(которым рибавирин не помог) выйдет дешевле сами съездить в Индию и накупить там совальди и\или дженериков в местных аптеках)

Прошу не рассматривать этот пост как какую-то экспрессию. Нет. Наоборот, просто спокойно прочитал, порассуждал и изложил.

Так вот...

Да, какие-то успехи есть, но очень и очень временные. Как и показало время - нет шансов. И не будет. Никаких. Как до пор сих нет толковых способов борьбы "чтоб навсегда" ни с одним м/о внутри больного организма, а с вирусами и подавно.

"Тупые" микробы своими сложнейшими системами адаптации раз от разу уделывают высокообразованных ученых с их наисовременнейшими лабораториями. Если бы [антибиотики] работали, как на т0 рассчитывали в начале их эры, то не надо было бы их постоянно улучшать и усиливать (я здесь подразумеваю только а/б-активность!). Но.. в конечном итоге врач с виноватым видом разводит руками перед родственниками, мол, "ну, не получилось", а на очередном симпозиуме врут об очередных "успехах".

Я надеюсь, никто не забыл, что болеем-то мы не из-за микробов и вирусов! А из-за того, что мы сами поломаны и не можем с ними бороться. А вот у микробов-то как раз всё прекрасно. Более того, они теперь способны выживать не только в некомфортной для них среде (как и всегда выживали), но и - а это уже мы их научили! - под целенаправленными физико-химическими атаками. Потом пишем статьи о достижениях и надеждах, далее - опять обучаем всех м/о новым способам выживания, потом пожинаем горькие плоды.. и опять пишем статьи..))...

Повторюсь: микробы были всегда, и вирусы были всегда. А болеем [инфекциями] потому, что не в состоянии компенсировать поломки нашего организма (если с микробом разобраться огромная проблема, то с целым организмом и подавно).

Без сомнения - наука нужна, медицина нужна, исследования уже созданной вокруг нас природы нужны, врачи и эксперименты нужны, лекарства нужны и т.д....

Но... ПРОСТОЙ ВОПРОС: почему мы можем чинить машины? Потому что МЫ их создали и знаем их 'состав'. А почему мы не можем чинить себя (и другое живое)? Простой ответ:..............

-

Гонка оружия и защиты, само собой. Победить болезни сможет только дополнительная искусственная система иммунной защиты, т.е. роботы внутри тела; но тогда возникнут и новые опасности: как защитить роботов от перепрограммирования со стороны злоумышленников? Но это уже совсем другая история. А пока - так, как есть.

Если же нужна панацея, то Вам - на другой сайт :) -

Ну Вы прям Капитан Очевидность.

Хотя, кое в чем вы загнули. Начнем с того, что, а с чего вы взяли, что отсутствие эффекта "чтоб навсегда" это его полное отсутствие. Это тоже эффект, может он не удовлетворяет вашим наивным и идеализированным представлениям об эффективной терапии, но все же антибактериальная терапия, при всех ее недостатках спасла и продолжает спасать миллионы жизней, прямо и опосредовано (позволяя выполнять сложнейшие оперативные и терапевтические вмешательства, которые, даже на моей памяти, без адекватной а/б терапии были просто немыслимы), и она нацелена на слабые места микробов (представьте себе - они есть), просто так уж микробный мир устроен что уязвимости эти быстро, по нашим меркам, устраняются. Да микромир (и не только он) удивительно гибок и умеет приспосабливаться к изменяющимся условиям, но в этом есть своя прелесть и красота, устойчивость жизни. И применительно к медицине - это выливается в "вечную" борьбу средств нападения и способов защиты. Возможности нынешнего подхода к разработке антибиотиков практически исчерпаны, формируются мультирезистентные штаммы, но и подход достаточно примитивен, активно разрабатываются новые принципы, нацеленные, скажем так, на менее вариабельные структуры патогенных биологических агентов.

Что же касается вирусов, то мы никогда с ними особо то и не умели бороться извне (вся борьба велась только силами иммунной системы - своей или чужой - вакцинация, введение говтовых Ат). Иные способы для борьбы с ними, в т.ч. озвученные в статье, только начинают осваиваться.

Ну, а что касается слабостей нашего организма... впрочем, это без комментариев, а то я уже сам становлюсь кэпом :-) -

Ну так возникновение резистентности - один из самых ярких примеров работы эволюции... А "поломки орагнизма" - во многом следствие развития медицины(и ограничения работы естественного отбора в отношении человека): раньше, если твой иммунитет не мог справится с микробом или вирусом, ты просто умирал и освобождал ресурсы для особи с лучшим иммунитетом. Так, при помощи естественного отбора Европа избавилась от проказы: http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/432019/Ka

k_Evropa_izbavilas_ot_lepry

А вот от чумы иммунитет за историческое время так и не помог, зато помогли вакцины и антибиотики. От того же сифилиса, который был страшным, неизлечимым заболеванием в эпоху Возрождения, до сих пор помогает обыкновенный пенициллин... Так что грех жаловаться;)

То что антибиотики не помогают от всего и сразу - это конечно печально, но они и не могли помогать ото всех микробов в силу своей природы. И в почве, и в море миллионы различных видов\штаммов микрорганизмов сотни миллионов лет травят друг друга чем только могут, чтобы выжить. А если бы победил какой то один,обладатель абсолютного оружия, то и эукариот, и нас с вами, возможно не было бы;)

*собственно от вирусов антибиотики помогать и не должны были) И успехи в борьбе с вирусами действительно довольно скромные, с тем же вирусом гриппа...Но существуют же! И статья тому пример...

-

Взяли 2 новых, но уже хорошо известных препарата(это которые по 100 000$ за курс), засунули их в 1 таблетку, и получили эффективное лекарство. А если еще и совсем старое лекарство туда засунуть, так вообще на 100% помогает.)

Очень оригинально, но хорошо что хоть так работает)

*ан нет, ледипасвир действительно новый препарат, на конференции об этом доложили еще в 2013 году, а статья вышла только сейчас. Но стоит он пока еще дороже

Лично я письменно отказался ото всех вакцинаций, которые мне предлагали, но была возможность уклониться.

Также интересно, как объяснить налогоплательщикам, что весьма дорогая разработка вакцины нужна наркоманам типа торчкам, потребляющим дурь внутревенно, которые и так-и-так сдохнут в пределах 10 лет от передоза или ВИЧ, но зато с вакциной смогут экономить на шприцах.

-

Про заражение гепатитом С при вакцинации - наглая ложь. На первом месте - половой путь и наркомания. Заражение в лечебных учреждениях происходит чаще при переливании инфицированной крови и её компонентов, при мини-инвазивных вмешательствах (например лечение зубов), но никак не при вакцинации. Вторая половина вашего мнения любопытна, но оставлю ее без комментариев :-)

-

Перед глазами встала картина: злобный медик-вакцинатор вскрывает одноразовый шприц, старательно делает его "грязным", злобно смеясь. И тайком вонзает иглу в ничего не подозревающую попу пациента. Или он же долго копается на помойке в поисках советских стеклянных "грязных" шприцев и далее по сценарию...

Сорри... вырвало(сь)

Последние новости

Рис. 1. Модель вируса гепатита C. Рисунок с сайта labiotech.eu