Половой отбор защищает от вымирания

Половое размножение широко распространено в природе, хотя бесполое, казалось бы, и проще, и эффективнее. Одно из преимуществ полового размножения предположительно состоит в том, что оно вводит в действие особую форму отбора — половой отбор, помогающий «обычному» естественному отбору очищать генофонд от вредных мутаций. Результаты семилетнего эволюционного эксперимента на жуках Tribolium castaneum показали, что половой отбор действительно способствует уменьшению генетического груза и предохраняет популяцию от вымирания. Те из подопытных популяций, в которых на каждую самку приходилось по несколько самцов (а значит, была возможность выбора и мог работать половой отбор), накопили меньше рецессивных вредных мутаций, чем популяции с такой же численностью, но без избытка самцов.

Существует несколько гипотез, объясняющих, в чем польза секса и почему он в ходе эволюции не вытесняется повсеместно более простым и удобным бесполым размножением (см. ссылки в конце новости). Некоторые из этих идей имеют эмпирические подтверждения, другие пока основаны только на формулах и компьютерных моделях.

Согласно одной из гипотез, половое размножение полезно для популяции в средне- и долгосрочной перспективе, поскольку оно обеспечивает возможность полового отбора, который эффективно очищает генофонд от вредных мутаций. Гипотеза выглядит вполне правдоподобно, вопрос лишь в том, действительно ли половой отбор эффективен в этом отношении. Теоретически — должен быть. Половой отбор идет за счет выбора половых партнеров и конкуренции за них. Выбирающим полом обычно является женский, конкурирующим и соблазняющим — мужской, хотя это может меняться в зависимости от того, чей репродуктивный ресурс в дефиците, а чей — в избытке (см.: Самцы и самки меняются ролями при смене погоды, «Элементы», 27.12.2012).

Так или иначе, организму, размножающемуся половым путем, для размножения недостаточно просто дожить до зрелости: нужно еще и доказать свою конкурентоспособность в прямом состязании с себе подобными. Логично предположить, что в таком состязании лучше и полнее выявляется «качество генов» индивида, чем в безличной борьбе со стихиями. Даже небольшой дефект, не препятствующий выживанию, может оказаться решающим, когда дело доходит до турнирных боев с другими самцами или до попыток соблазнить особо привередливую самку. Поэтому предполагается, что в «поле зрения» полового отбора попадает более широкий круг слабовредных мутаций по сравнению с обычным естественным отбором, так что среднестатистический отец несет в своем геноме существенно меньше таких мутаций, чем среднестатистический самец, доживший до репродуктивного возраста (J. L. Tomkins et al., 2004. Genic capture and resolving the lek paradox).

Несмотря на всю логичность этой идеи, эмпирически подтвердить ее оказалось непросто. Немногочисленные эволюционные эксперименты, поставленные специально для ее проверки, дали противоречивые результаты. В одних случаях искусственное усиление полового отбора (например, путем увеличения доли самцов в популяции) приводило к росту приспособленности, в других — наоборот, к снижению.

Основным фактором, порождающим эту путаницу, по-видимому, является конфликт полов (Sexual conflict). Так называют ситуацию, когда оптимальные репродуктивные стратегии полов не совпадают, и поэтому адаптации, повышающие приспособленность самцов, вредны для самок (или наоборот). Например, у дрозофил острая конкуренция за самок приводит к выработке у самцов повышенной сексуальной активности. При этом самки от чрезмерных ухаживаний рано стареют и откладывают меньше яиц, что плохо для популяции в целом (см.: Самки медленнее стареют, если за них не конкурируют, «Элементы», 25.01.2014). Самцов это не волнует: им важно победить в конкуренции других самцов и оплодотворить побольше самок, даже если средняя плодовитость каждой самки из-за этого немного снизится.

Еще один пример мужской адаптации, поддерживаемой половым отбором и вредной для самок, — токсичные вещества, содержащиеся в семенной жидкости у тех же дрозофил. Эти вещества сокращают самке жизнь, зато повышают шансы данного самца стать единственным отцом ее потомства. Самки со своей стороны вырабатывают защиту от мужского яда, но эта защита не бесплатная: за нее приходится платить снижением плодовитости. Интересно, что все эти проблемы исчезают с переходом к моногамии. Если у вас один половой партнер на всю жизнь, ваш репродуктивный успех в точности равен его репродуктивному успеху. В этом случае отбор уже не может поддерживать адаптации, повышающие приспособленность одного пола в ущерб другому. Впрочем, и возможности полового отбора по отбраковке вредных мутаций тогда будут ограничены (или вовсе сведены на нет, если моногамию дополнить случайным выбором партнера: в природе такое вряд ли возможно, а в эксперименте — пожалуйста).

В упомянутых эволюционных экспериментах, показавших отрицательное влияние полового отбора на приспособленность, на первый план, скорее всего, вышел именно конфликт полов. При этом эффект уменьшения генетического груза был либо замаскирован эффектом конфликта полов, либо не успел проявиться, потому что для этого требуется больше времени. Таким образом, для оценки влияния полового отбора на отбраковку вредных мутаций важно так подобрать объект и условия, чтобы конфликт полов был сведен к минимуму, а эксперимент желательно вести подольше.

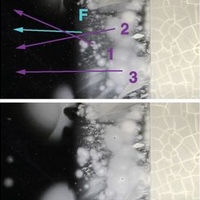

Биологи из Великобритании, Польши, Швейцарии и Испании в течение целых семи лет проводили эволюционный эксперимент на тихом и мирном объекте, у которого конфликт полов практически не выражен — малом булавоусом хрущаке Tribolium castaneum (рис. 1). Схема эксперимента показана на рис. 2.

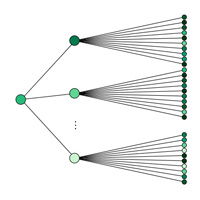

Эксперимент проводился в двух вариантах (А и B). В каждом варианте участвовало по шесть популяций. В трех из них были созданы благоприятные условия для полового отбора, в трех других половой отбор был затруднен или вовсе невозможен. Интенсивность полового отбора определялась соотношением самцов и самок. Все прочие условия, включая эффективную численность популяции (Effective population size), были одинаковыми в пределах каждого варианта.

В варианте А в каждом поколении в размножении участвовали либо 10 самок и 90 самцов (сильный половой отбор), либо наоборот — 90 самок и 10 самцов (слабый половой отбор). Самцов и самок оставляли вместе на неделю, в течение которой они спаривались и откладывали яйца. Предварительно авторы установили, что один самец хрущака за неделю оплодотворяет в среднем 50 самок, если имеет неограниченный доступ к ним и ему не мешают другие самцы. Поэтому мужской репродуктивный ресурс ни в одном из вариантов опыта не был в дефиците. Однако в первом случае (10 самок и 90 самцов) он был в очень большом избытке, что должно было способствовать интенсивному половому отбору (за счет женской избирательности или прямой борьбы между самцами — в эти подробности авторы не вдаются, да они и не столь важны). Через неделю родителей удаляли и ждали еще 18 дней, пока вышедшие из яиц личинки вырастут и окуклятся. Куколок разделяли на мужские и женские, а затем, когда вышедшие из них взрослые жуки достигали половой зрелости (на это уходило еще 10 дней), выбирали из них случайным образом нужное количество самцов и самок (10 + 90 или 90 + 10) и сажали в общую камеру, где они спаривались. Таким образом, весь цикл, соответствующий одному поколению, занимал 35 дней.

В варианте B каждая популяция на стадии размножающихся взрослых жуков состояла либо из 20 моногамных пар (случайно выбранные самка и самец), либо из 12 групп, включавших одну самку и пять самцов. В первом случае возможность полового отбора была полностью исключена, во втором половой отбор мог происходить.

Эффективная численность в каждом варианте опыта была одинаковой для всех популяций. При неравном соотношении полов эффективную численность вычисляют по формуле 4FM / (F + M), где F и M — численности участвующих в размножении самок и самцов. Соответственно, в варианте А она была равна 36, в варианте B — 40. Правда, эта формула предполагает «идеальную» популяцию с равновероятным вкладом в потомство каждой особи данного пола. Она не учитывает, что половой отбор может приводить к сокращению числа самцов, реально участвующих в размножении. Но это даже хорошо в данном случае, поскольку делает результаты более надежными. Ведь высокая численность популяции сама по себе способствует более эффективной отбраковке слабовредных мутаций (в больших популяциях слабее генетический дрейф, а отбор чувствительнее к небольшим колебаниям приспособленности). Исследование проводилось, чтобы проверить, помогает ли половой отбор избавляться от вредных мутаций. В такой ситуации положительный результат становится только надежнее от того, что реальная эффективная численность в популяциях с сильным половым отбором может быть меньше, чем в популяциях без полового отбора.

По окончании основной фазы эволюционного эксперимента, которая продолжалась семь лет, авторы потратили еще три года, чтобы оценить накопленный подопытными популяциями генетический груз. Делалось это путем измерения инбредной депрессии (см. инбридинг). Так называют снижение приспособленности потомства при близкородственных скрещиваниях, например, братьев с сестрами. Существует две основные причины инбредной депрессии. Обе они связаны с тем, что инбридинг повышает уровень гомозиготности потомства. При этом чем больше поколений продолжается инбридинг, тем выше гомозиготность. Первая причина — переход в гомозиготное состояние рецессивных вредных мутаций (когда генотипы АА и Аа имеют более высокую приспособленность, чем аа). Вторая связана с так называемым сверхдоминированием, или адаптивным преимуществом гетерозигот над обеими гомозиготами (когда генотип Аа имеет более высокую приспособленность, чем АА и аа). Генетики долго спорили о том, какая из причин важнее, и на сегодняшний день более-менее твердо установлено, что первая. Учитывая это обстоятельство, следует ожидать, что скорость снижения приспособленности в инбредных линиях будет отражать количество рецессивных вредных мутаций в генофонде.

Авторы произвели от каждой подопытной популяции моногамные семьи, состоящие из случайно выбранных братьев и сестер. В общей сложности было протестировано по 108 таких семей из популяций с половым отбором и столько же — из популяций без полового отбора. Из потомства каждой пары опять выбирали случайным образом брата и сестру, скрещивали их друг с другом, и так далее — в течение 20 поколений. Инбридинг вел к неуклонному снижению плодовитости, и в конце концов наступал момент, когда семья вообще не могла произвести потомства. Такая семья считалась «вымершей».

Оказалось, что популяции жуков, подвергавшиеся в основной фазе эксперимента усиленному половому отбору, намного устойчивее к инбридингу, чем те, у которых половой отбор был ослаблен или исключен. У первых и плодовитость снижалась медленнее, и окончательное вымирание происходило позже. Инбредные семьи, произведенные от популяций, подвергавшихся половому отбору, продержались в среднем 8,87 поколений, а 8 семей из 108 продолжали производить потомство даже после 20 поколений инбридинга, когда эксперимент был прекращен. Те семьи, чьи предки семь лет жили без полового отбора, вымирали в среднем через 6,33 поколений, а к десятому поколению вымерли все поголовно.

Полученные результаты — веский аргумент в пользу того, что половой отбор действительно является эффективным средством очистки генофонда от вредных мутаций, что в долгосрочной перспективе снижает вероятность вымирания популяции. Это может быть одной из причин того, что половое размножение и раздельнополость упорно сохраняются в ходе эволюции, несмотря на то, что переход к бесполому размножению или партеногенезу дает раздельнополым организмам двойной выигрыш в скорости размножения.

Источник: Alyson J. Lumley, Јukasz Michalczyk, James J. N. Kitson, Lewis G. Spurgin, Catriona A. Morrison, Joanne L. Godwin, Matthew E. Dickinson, Oliver Y. Martin, Brent C. Emerson, Tracey Chapman & Matthew J. G. Gage. Sexual selection protects against extinction // Nature. Published online 18 May 2015.

См. также об эволюции полового размножения:

1) Дрожжи занимаются сексом не от хорошей жизни, «Элементы», 18.04.2012.

2) В эволюции бактерий горизонтальный генетический обмен играет ту же роль, что и половое размножение у высших организмов, «Элементы», 10.04.2012.

3) Польза самцов доказана экспериментально, «Элементы», 18.07.2011.

4) Разнообразная среда способствует половому размножению, однообразная — бесполому, «Элементы», 15.11.2010.

5) Опыты на червях доказали, что самцы — вещь полезная, «Элементы», 23.10.2009.

6) Горизонтальный обмен генами заменяет коловраткам половое размножение, «Элементы», 07.06.2008.

О половом отборе:

1) Женская привередливость способствует видообразованию, «Элементы», 25.12.2009.

2) Плацентарность не способствует мужской красоте, «Элементы», 16.09.2014.

3) Самцы и самки меняются ролями при смене погоды, «Элементы», 27.12.2012.

4) Хищники снижают эффективность полового отбора у вилорогов, «Элементы», 13.11.2012.

5) Половой отбор порождает иллюзии, «Элементы», 24.01.2012.

6) Ихтиологи выяснили, зачем самцам усы, «Элементы», 01.07.2010.

7) Впервые удалось проследить действие отбора в природной популяции насекомых, «Элементы», 09.06.2010.

-

То, что половое размножение имеет свои преимущества перед бесполым, то давно всему миру было известно. И про эффективность отчистки от вредных мутаций, и про выбор партнёра. Всё это и раньше было замечено во многих наблюдениях. И про то, что половой отбор может поддерживать вредные для выживания мутации, как то павлиний хвост (и такие мутации вполне могут стать негативным фактором выживаемости вида, как то было написано в одной статье здесь-же на элнмнгтах, про сверчков http://elementy.ru/news/431952 ).

-

«Логично предположить, что в таком состязании лучше и полнее выявляется «качество генов» индивида, чем в безличной борьбе со стихиями.»

Вот это не понял. В чём логика?

«Поэтому предполагается, что в «поле зрения» полового отбора попадает более широкий круг слабовредных мутаций по сравнению с обычным естественным отбором, так что среднестатистический отец несет в своем геноме существенно меньше таких мутаций, чем среднестатистический самец, доживший до репродуктивного возраста.»

Опять же, где аргументы? Предположить можно, всё, что угодно; мне, например, проще предположить, что самец, имеющий в своём арсенале признаки, на которые положительно реагирует самка, имеет как раз больше шансов на эв. успех, который, «просто дожил» при наличии у него «слабовредных мутаций», чем тот, кто этих мутаций не имеет, но и соответствующих признаков тоже. Все мы знаем, на уже упомянутом примере с павлинами, насколько половой отбор может влиять на выживаемость.

А эксперимент абсолютно глупый (искусственный) и ничего не доказывает, кроме того, что в ситуации жесткого инбридинга вымереть от его последствий можно немного позже, когда у самки есть хоть какой выбор, ну надо же.

Куда более корректной представляется формулировка "увеличение скорости сходимости процесса отбора". Как всегда, кто-то умирает, кто-то остаётся жить, но при наличии полового отбора распределение этого, в целом, случайного процесса приобретает явно выраженный пик.

Но это, безусловно, спор о формулировках и может быть списан на личные пристрастия.

А вот не пора ли чаще разбираться с "третьим отбором", который компенсирует недостаток полового отбора? Ведь быстрая сходимость, как и любое достоинство, легко превращается в недостаток, при резкой смене внешних условий вымрут все, так как "вредные мутации" были вычищены из генотипа.

Может, потому млекопитающие и пережили (а, может, и выжили) основную массу динозавровой фауны, что имели всегда запас из пары-тройки зачуханных ботаников, в которых неожиданно влюблялась королева бала?

Эволюционные эксперименты

-

17.03.2025Полногеномная дупликация дает немедленный адаптационный выигрышЕлена Наймарк • Новости науки

17.03.2025Полногеномная дупликация дает немедленный адаптационный выигрышЕлена Наймарк • Новости науки -

03.11.2016В меню плодовой мушки может появиться... соленый огурец!Сергей Ивницкий • Журнал общей биологии • №4, 2016

03.11.2016В меню плодовой мушки может появиться... соленый огурец!Сергей Ивницкий • Журнал общей биологии • №4, 2016

-

13.09.2016Эволюционный эксперимент показал, где и как появляются наиболее приспособленные особиЕлена Наймарк • Новости науки

13.09.2016Эволюционный эксперимент показал, где и как появляются наиболее приспособленные особиЕлена Наймарк • Новости науки

-

09.12.2015Неадаптивная фенотипическая пластичность затрудняет видообразованиеАлександр Марков • Новости науки

09.12.2015Неадаптивная фенотипическая пластичность затрудняет видообразованиеАлександр Марков • Новости науки

-

07.09.2015Неадаптивная пластичность ускоряет адаптивную эволюциюАлександр Марков • Новости науки

07.09.2015Неадаптивная пластичность ускоряет адаптивную эволюциюАлександр Марков • Новости науки

-

23.05.2015Половой отбор защищает от вымиранияАлександр Марков • Новости науки

23.05.2015Половой отбор защищает от вымиранияАлександр Марков • Новости науки

-

23.03.2015Полиплоидия ускоряет эволюциюАлександр Марков • Новости науки

23.03.2015Полиплоидия ускоряет эволюциюАлександр Марков • Новости науки

-

03.03.2015Ранние этапы адаптации предсказуемы, поздние — случайныАлександр Марков • Новости науки

03.03.2015Ранние этапы адаптации предсказуемы, поздние — случайныАлександр Марков • Новости науки

-

30.06.2014Предсказуемый рост приспособленности достигается непредсказуемыми путямиАлександр Марков • Новости науки

30.06.2014Предсказуемый рост приспособленности достигается непредсказуемыми путямиАлександр Марков • Новости науки

-

23.12.2013Новые результаты долгосрочного эволюционного эксперимента: приспособленность подопытных бактерий продолжает растиАлександр Марков • Новости науки

23.12.2013Новые результаты долгосрочного эволюционного эксперимента: приспособленность подопытных бактерий продолжает растиАлександр Марков • Новости науки

Последние новости

Рис. 1. Малый булавоусый хрущак Tribolium castaneum: личинка, куколка и взрослая особь. Изображение с сайта pbt.padil.gov.au