Бактерия превращается из симбионта в паразита, обратимо меняя свой геном

Светящаяся бактерия Photorhabdus живет попеременно то в круглых червях, где она выступает в роли полезного сожителя, то в насекомых, для которых она — смертельный патоген. Переход из одного состояния в другое сопровождается радикальными изменениями свойств бактериальных клеток. Микробы превращаются из патогенной P-формы в мутуалистическую M-форму за счет небольшого обратимого генетического изменения — поворота (инверсии) регуляторного участка генома — промотора madswitch. Если промотор находится в положении «включено», бактерии производят вещества, необходимые для мирной жизни в теле червя. Разворот промотора в положение «выключено» лишает бактерий способности проникать в клетки червя, зато позволяет им производить токсины, смертельные для насекомых, а также антибиотики и другие вещества, необходимые для совместной жизни бактерий и червей в теле убитого насекомого. Инверсия промотора осуществляется двумя специальными ферментами — ДНК-инвертазами, причем происходит это более или менее случайно. Преобладание P-форм в теле насекомого и M-форм в клетках червя, по-видимому, объясняется отбором, то есть селективным преимуществом, которое имеют эти формы в разных условиях.

Светящиеся бактерии Photorhabdus luminescens образуют удивительный «боевой союз» с нематодами Heterorhabditis bacteriophora, с которыми они вместе охотятся на насекомых.

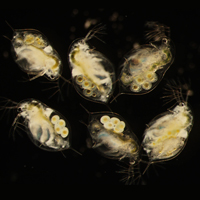

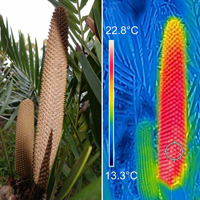

Молодая нематода с множеством бактерий в кишечнике внедряется в насекомое и отрыгивает всех бактерий в полость тела жертвы. Червь использует своих симбионтов в качестве биологического оружия. Бактерии быстро убивают насекомое при помощи токсинов Tc и Mcf, обладающих мощным инсектицидным действием. Затем микробы и червь начинают совместно переваривать тело жертвы и размножаться. Бактерии при этом заботятся не только о себе, но и о черве: они производят особые белки с высоким содержанием незаменимых аминокислот (crystalline inclusion proteins, Cips), необходимые для питания червя. Кроме того, они вырабатывают антибиотики, не позволяющие другим микробам расплодиться в мертвом насекомом. Наконец, они светятся — предположительно, для того, чтобы приманить других насекомых и тем самым облегчить охоту молодым нематодам.

Червь поедает ткани жертвы, повторно «заражаясь» светящимися бактериями. Симбионты прикрепляются к стенке кишечника и проникают в клетки ректальных желез (rectal gland cells), где они стимулируют образование вакуолей, в которых бактерии продолжают размножаться. Клетки затем лопаются, выпуская бактерий в полость тела червя. Здесь их глотают юные червячки, развивающиеся в теле матери. В конце концов старый червь погибает, а молодь выходит из него и из трупа насекомого и отправляется на поиски новой добычи.

Таким образом, бактерии живут попеременно то в черве, выступая в роли симбионта и союзника, то в насекомом, с которым они жестоко расправляются. Как им удается совмещать столь разные «профессии»? Поискам ответа на этот вопрос посвящена статья американских микробиологов и генетиков, опубликованная в недавнем выпуске журнала Science.

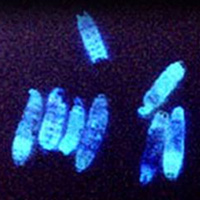

Авторы обнаружили, что бактерии P. luminescens в кишечнике нематод делятся на две разновидности: крупные (1,2 × 4,4 мкм), образующие на искусственной среде большие непрозрачные колонии, и мелкие (0,8 × 1,2 мкм), образующие маленькие прозрачные колонии. Первых назвали P-формами, вторых — M-формами (от слов pathogenic и mutualistic). Оказалось, что только M-формы способны прикрепиться к стенке кишечника червя, проникнуть в его клетки, а затем в кишечник молодых особей. M-формы — специалисты по мирному сожительству с червем. Более крупные P-формы отвечают за расправу над насекомым. Именно их заглатывает взрослая нематода, питаясь тканями убитого насекомого. Но потом в кишечнике червя часть P-форм превращается в M-формы. Именно они передаются следующему поколению нематод.

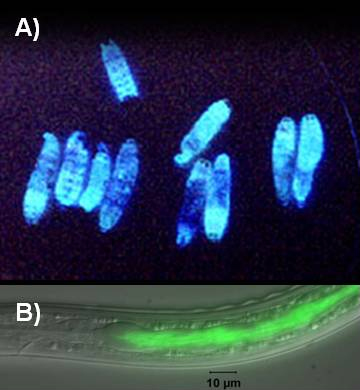

P- и M-формы бактерии Photorhabdus luminescens. Слева — крупные колонии P-форм и мелкие колонии M-форм. Справа — крупные P-клетки и мелкие M-клетки. Последние светятся зеленым, потому что им вставили в оперон mad ген зеленого флуоресцирующего белка. Такой же ген вставлен и в геном P-форм, но они не флуоресцируют, потому что промотор madswitch у них находится в положении «выключено» и оперон mad не экспрессируется. Изображение из обсуждаемой статьи в Science

Как происходит превращение? Ранее было показано, что для установления мутуалистических отношений с червем необходима работа группы бактериальных генов mad (maternal adhesion), которые производят белки, позволяющие микробу прикрепиться к стенкам кишечника взрослой нематоды. Активность генов mad управляется промотором, который часто претерпевает инверсии, поворачиваясь то в положение «включено» (и тогда гены mad работают), то в положение «выключено» (и тогда эти гены молчат). Этот регуляторный участок ДНК, подверженный частым инверсиям, получил название madswitch (что переводится, очевидно, как «переключатель генов mad», а не как «сумасшедший переключатель», хотя такое название ему очень подходит).

В состав madswitch входит 257 пар нуклеотидов. «Переключатель» ограничен с обеих сторон обращенными повторами — палиндромными последовательностями длиной по 36 пар нуклеотидов каждая. Инверсии таких участков могут осуществляться специальными ферментами — ДНК-инвертазами, или сайт-специфичными рекомбиназами (см.: Искусственный белок поможет победить ВИЧ, «Элементы», 05.07.2007). Ген одной такой инвертазы, madR, расположен вплотную к madswitch, по другую сторону от блока управляемых им генов mad.

Взаимное расположение генов mad и промотора madswitch на хромосоме бактерии Photorhabdus luminescens. Каждый ген изображен в виде стрелки, показывающей направление транскрипции («считывания»). Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Авторы показали, что превращение P-форм в M-формы и обратно обеспечивается переключениями madswitch. У M-форм madswitch находится в положении «включено». Поэтому у них экспрессируются восемь генов mad, необходимых для прикрепления бактерии к стенке кишечника (madA, madB, madC, madD, madE, madF, madG, madH). Однако не эти гены отвечают за превращение P-формы в M-форму. Если их удалить, при включенном madswitch превращение всё равно происходит. Оказалось, что ключевую роль в превращении играет ген madJ, который тоже регулируется переключателем madswitch, но не участвует в прикреплении бактерий к клеткам кишечника. По-видимому, это ген-регулятор, управляющий активностью каких-то других генов. Если его удалить, P-формы не превращаются в M-формы. Превращение также не происходит, если удалить один из обращенных повторов madswitch. Именно таким способом авторы изготовили штаммы «вечных» P- и M-форм, не способных превращаться друг в друга. Эти штаммы помогли в деталях исследовать многочисленные различия между формами.

Выяснилось, что только P-формы в заметных количествах производят токсины-инсектициды, антибиотики для борьбы с бактериями-конкурентами, питательные белки Cips и другие вещества, необходимые нематодам для нормального роста и размножения в мертвом насекомом. Кроме того, P-формы ярче светятся и активнее плавают. M-формы — тусклые (почти не производят люциферазу) и неподвижные. Размножаются они намного медленнее P-форм как в искусственной среде, так и в кишечнике нематод. Зато M-формы отличаются повышенной устойчивостью к антибиотикам ципрофлоксацину и стрептомицину. Судя по всему, у M-форм в целом замедлен обмен веществ. Это своеобразная «спящая фаза» в жизненном цикле P. luminescens. Возможно, такая заторможенность выгодна им, пока они живут в нематоде и еще не пришло время атаковать насекомое.

Авторы также установили, что ДНК-инвертаза madR, чей ген находится рядом с промотором madswitch, отвечает за его переключение в положение «выключено», что ведет к превращению M-формы в P-форму. Обратное переключение осуществляется ДНК-инвертазой madO, ген которой находится в другой части хромосомы.

В принципе, бактерии могли бы регулировать частоту прямых и обратных превращений, меняя уровень экпрессии этих ДНК-инвертаз. Неясно, делают ли они это в действительности. На искусственной среде превращения происходят случайным образом: P-формы превращаются в M-формы с частотой 1,21 · 10–3 на клетку за поколение, частота обратных превращений ниже: 4,30 · 10–5. По-видимому, в природных условиях соотношение двух форм регулируется не столько частотой превращений, сколько естественным отбором. В полости кишечника червя и в теле насекомого P-формы резко преобладают, потому что быстрее размножаются (то есть имеют селективное преимущество над M-формами, вытесняют их). Но прикрепиться к стенке кишечника, проникнуть в клетки ректальных желез и в молодых червей могут только M-формы, которые поэтому преобладают на этих этапах жизненного цикла. Однако в течение недели после проникновения бактерий в молодую нематоду M-формы в ее кишечнике практически полностью вытесняются P-формами. В результате червь оказывается «вооружен» и готов к нападению на насекомое.

Таким образом, бактерии отчасти случайно, отчасти «целенаправленно» меняют свой геном, чтобы переходить из одной среды в другую и превращаться из мирных сожителей червей в коварных убийц насекомых и обратно. Такой необычный способ адаптации к меняющимся условиям, основанный на обратимых изменениях собственного генома, напоминает модификационную изменчивость, но лишь поверхностно. При модификационной изменчивости меняется только активность генов, а геном остается неизменным. Поэтому такие изменения («приобретенные признаки») не наследуются. В случае P. luminescens меняется геном, и эти изменения, конечно же, передаются по наследству. Формально их даже можно назвать «эволюционными», ведь налицо наследственные изменения (мутации), поддерживаемые отбором и помогающие организмам адаптироваться к среде. В таком случае следует признать, что у этих бактерий эволюционные изменения стали обязательной частью жизненного цикла.

Источник: Vishal S. Somvanshi, Rudolph E. Sloup, Jason M. Crawford, Alexander R. Martin, Anthony J. Heidt, Kwi-suk Kim, Jon Clardy, Todd A. Ciche. A Single Promoter Inversion Switches Photorhabdus Between Pathogenic and Mutualistic States // Science. 2012. V. 338. P. 88–93.

См. также:

Photorhabdus luminescens: The Angel's Glow. Согласно преданию, у некоторых раненых солдат во время гражданской войны в США раны светились в темноте, причем такие светящиеся раны заживали лучше, чем обычные. Возможно, это явление, прозванное «ангельским сиянием» (Angel’s Glow), было вызвано бактериями Photorhabdus: ведь они умеют светиться и выделяют антибиотики.

-

Интересно как. Микроволюцию считают последовательной, а она оказывается умеет закладывать петли, и входить в состояние автоколебаний.

В принципе это ожидаемо, так как предел сложности всех текущих геномов практически достигнут, и вполне возможно, что то, что мы воспринимаем как последовательную эволюцию, лишь одна из ее петель. Просто период этих петель миллионы лет.

------------------------------

Симбионты прикрепляются к стенке кишечника и проникают в клетки ректальных желез (rectal gland cells), где они стимулируют образование вакуолей, в которых бактерии продолжают размножаться. Клетки затем лопаются, выпуская бактерий в полость тела червя. Здесь их глотают юные червячки, развивающиеся в теле матери. В конце концов старый червь погибает, а молодь выходит из него и из трупа насекомого и отправляется на поиски новой добычи.

--------------------------------

Я конечно могу ошибаться, но почему бактерии, когда они размножаются в вакуолях самого червя, названы симбионтами (нужно видимо уточнить что здесь их можно называть паразитами в отношении уже самого червя), за счет чего они размножаются и живут в данный момент. За счет червя, который еще в теле насекомого.

====================

Молодая нематода с множеством бактерий в кишечнике внедряется в насекомое и отрыгивает всех бактерий в полость тела жертвы.

Однако в течение недели после проникновения бактерий в молодую нематоду M-формы в ее кишечнике практически полностью вытесняются P-формами. В результате червь оказывается «вооружен» и готов к нападению на насекомое.

--------------------------------

Также здесь у нас не показана жизнь бактерий и червей пока черви ищут насекомое. Здесь нет симбиоза, а есть лишь паразитизм со стороны бактерий. В это время они питаются за счет червя.

===================

Бактерии быстро убивают насекомое при помощи токсинов Tc и Mcf, обладающих мощным инсектицидным действием. Затем микробы и червь начинают совместно переваривать тело жертвы и размножаться. Бактерии при этом заботятся не только о себе, но и о черве: они производят особые белки с высоким содержанием незаменимых аминокислот (crystalline inclusion proteins, Cips), необходимые для питания червя. Кроме того, они вырабатывают антибиотики, не позволяющие другим микробам расплодиться в мертвом насекомом. Наконец, они светятся — предположительно, для того, чтобы приманить других насекомых и тем самым облегчить охоту молодым нематодам.

--------------------------------

Разве червь не сможет убить насекомое механически его поедая? Белки с высоким содержанием незаменимых аминокислот не могут быть получены напрямую из насекомого червем? Если да то роль бактерий может быть в этом не симбионтной. Тоже в отношении и антибиотиков бактерий, не притянуто ли здесь, что антибиотики используются именно для умершвления или что другие бактерии совсем не угроза именно для червя.

=======================

Я хочу сказать, что симбионтная роль бактерий, по крайней мере половинчата точно (она симбионтно-паразитическая), а максимально смело говорить не доказана вообще.

-

"Белки с высоким содержанием незаменимых аминокислот не могут быть получены напрямую из насекомого червем?"

У каждого человека в кишечнике не один килограмм бактерий. Их количество больше количества клеток человека. В этом ничего удивительного, просто бактерия значительно легче клетки человека.

И мы от них получаем основную часть необходимых питательных веществ. Люди, которые потеряют своих бактерий, умрут от голода очень быстро.-

SysAdam, спасибо, полез посмотреть информацию о человеке

------------------

Микрофлора кишечника у здоровых людей играет определенную роль в синтезе витаминов (способна синтезировать до 9 витаминов: В1, В2, В6, В12, никотиновую и фолиевую кислоты, витамин К и др.) и аминокислот. Этот биосинтез осуществляют лактобактерии, бифидобактерии, кишечная палочка и др. [21, 24]. Таким образом, микрофлора ЖКТ принимает активное участие не только в пищеварении, но и в витаминном балансе.

-------------

Играет роль,… но есть ли материал, где показана что она (микрофлора) играет исключительно незаменимую роль в биосинтезе витаминов и аминокислот.

==========================

В иностранной литературе термин «дисбактериоз» отсутствует, но есть понятие «избыточный рост кишечной микрофлоры». В последнее время и в русскоязычной литературе, а также в гастроэнтерологии можно встретить термин «синдром избыточного бактериального роста».

Чрезвычайно важна роль микрофлоры как звена неспецифической и специфической защиты против патогенных и условно-патогенных микробов. Неспецифическая резистентность имеет большое значение в поддержании гомеостаза в желудочно-кишечном тракте, а механизмы специфического иммунитета оказывают влияние на микроэкологический баланс.

-----------------------

Вот здесь явно можно определить чрезвыйчайную-антисмертельную роль в подавлении патеогенных микрооргаизмов касаемо человека. Но это другая функция.

PS и все же провести аналогию по бактериям в кишечнике человека и бактерии, рассмотренной в статье нельзя.

-

Паразиты

-

21.07.2025Гриб-паразит заставляет зараженных гусениц усиленно питатьсяЕлена Устинова • Новости науки

21.07.2025Гриб-паразит заставляет зараженных гусениц усиленно питатьсяЕлена Устинова • Новости науки -

27.10.2012Восстание муравьевТатьяна Борисова • Библиотека • «Троицкий вариант» №20(114), 2012

27.10.2012Восстание муравьевТатьяна Борисова • Библиотека • «Троицкий вариант» №20(114), 2012

-

21.10.2012Зеленая кровьЕвгения Соловьева • Библиотека • «Троицкий вариант» №19(113), 2012

21.10.2012Зеленая кровьЕвгения Соловьева • Библиотека • «Троицкий вариант» №19(113), 2012

-

10.08.2012Прогоняя рыжих кукушек, камышовки дают преимущество серым, а прогоняя серых — рыжимАлексей Гиляров • Новости науки

10.08.2012Прогоняя рыжих кукушек, камышовки дают преимущество серым, а прогоняя серых — рыжимАлексей Гиляров • Новости науки

-

14.07.2012Запах для клопов — не главноеНаталья Резник • Библиотека • «Троицкий вариант» №8(102), 2012

14.07.2012Запах для клопов — не главноеНаталья Резник • Библиотека • «Троицкий вариант» №8(102), 2012

-

11.07.2012Бактерия превращается из симбионта в паразита, обратимо меняя свой геномАлександр Марков • Новости науки

11.07.2012Бактерия превращается из симбионта в паразита, обратимо меняя свой геномАлександр Марков • Новости науки

-

17.04.2012От паразита можно защититься, но иногда выгоднее ему поддатьсяАлексей Гиляров • Новости науки

17.04.2012От паразита можно защититься, но иногда выгоднее ему поддатьсяАлексей Гиляров • Новости науки

-

29.03.2012Кого кусали древние блохи?Варвара Веденина • Новости науки

29.03.2012Кого кусали древние блохи?Варвара Веденина • Новости науки

-

06.02.2012Чем мы привлекаем постельных клоповВарвара Веденина • Новости науки

06.02.2012Чем мы привлекаем постельных клоповВарвара Веденина • Новости науки

-

31.01.2012Больные муравьи становятся асоциальнымиВарвара Веденина • Новости науки

31.01.2012Больные муравьи становятся асоциальнымиВарвара Веденина • Новости науки

Последние новости

Вверху: гусеницы бабочки Galleria mellonella, убитые светящейся бактерией Photorhabdus luminescens. Внизу: те же бактерии, мирно живущие в кишечнике круглого червя Heterorhabditis bacteriophora (на этот раз они светятся не собственным светом, а благодаря флюоресцентному белку, ген которого в них ввели генетики). Изображение © Todd Ciche с сайта microbewiki.kenyon.edu