Чтобы выжить в городе, птицам нужны большие мозги

Шведские ученые собрали данные о птицах, гнездящихся в городах. Главный вопрос, интересовавший ученых, — какая черта биологии городских птиц помогает им приспособиться к агрессивной новой среде? Оказалось, что таким признаком является размер мозга. Птицы с большим мозгом чувствуют себя в условиях города вполне комфортно, а вот их менее мозговитые сородичи предпочитают оставаться в привычной сельской местности или дикой природе.

Шведские ученые из Центра эволюционной биологии собрали данные о птицах, гнездящихся в городах Центральной Европы. В своем исследовании, представленном в Royal Society Biology Letters, они задались вопросом, как влияет размер мозга на способность птиц селиться в городах. Очевидно, что ответ на этот вопрос имеет и практическое, и теоретическое значение. Практика в данном случае увязывается с проблемами охраны биоразнообразия на фоне экспоненциально растущих городских площадей. Теоретический смысл поставленной задачи примыкает к вопросу об эволюционном значении большого мозга. В зависимости от направления размышлений биологов первый или второй аспект кажется более важным. Итак, есть ли связь между размером мозга у птиц и их способностью адаптироваться к городской среде?

Шведские специалисты доказали, что безусловно есть. Слово «безусловно» означает, что статистически эта связь надежно обоснована. В качестве базовой выборки ученые взяли воробьиных птиц, населяющих Центральную Европу. Воробьиные — наиболее массовый отряд птиц, хорошо изученный с точки зрения их биологии и экологии, с разработанной филогенией. Из биологических характеристик понадобились данные об относительном размере мозга, а из экологических — данные о месте гнездовий в городах и дикой природе. Филогенетические построения нужны для рассмотрения гипотез о связи размеров мозга и способностью селения в городах с происхождением.

Весь массив данных состоял из 82 видов воробьиных, распределенных по 22 семействам. Каждый из этих видов был отнесен к одной из двух категорий — городской или сельский житель. Городскими жителями считались такие виды, которые могут успешно выводить птенцов в центре города. Если же птицы гнездятся за городом или же на окраинах, то их относили к условным сельским жителям, предпочитающим свои исконные местообитания. Теперь осталось проверить, различаются ли городские и сельские жители по объему мозга. Результат показан на картинке внизу.

Как хорошо видно, относительный размер мозга у городских жителей заметно выше, чем у сельских сородичей. Соответствующие сопоставления с филогенией на уровне семейств показывают, что увеличение мозга зависит не от родства, а именно от места жительства: преимущественно «городские» семейства включают птиц с более крупным мозгом.

Совершенно очевидно, что увеличение размера мозга у птиц не есть результат отбора, так как городская среда слишком молодая, чтобы морфологическая эволюция хоть сколько-нибудь себя проявила. Нет, перед нами результат морфологической предрасположенности более мозговитых пернатых. Чем больше размер мозга, тем проще птице освоить новую среду обитания. Птицы с маленьким мозгом не смогли столь же успешно внедриться в новую, порой враждебную, среду и воспользоваться ее преимуществами — богатой кормовой базой, нестандартным гнездовым оборудованием.

Шведские зоологи впервые доказали статистически, что большие мозги необходимы позвоночным животным, чтобы успешно вписываться в новые места, чтобы справляться и использовать себе на пользу нестандартные условия, и главное, что города стали именно таким адаптивным вызовом. Птицы представляются идеальным объектом для исследования подобных задач. Для млекопитающих и рыб, пожалуй, не наберется хорошей статистики, у беспозвоночных встанет вопрос, что же считать «размером мозга». Однако ясно, что городские и сельские жители в дальнейшем будут эволюционировать по-разному — скорее всего, специализировать разные функции мозга. Интересно, хотя на сегодняшний день преждевременно и неэтично (да-да!), задаться вопросом, какую роль в эволюции человека играют города. Как влияет городская жизнь на развитие человеческого мозга? Ведь человек сам создает города и может эту практику ускорить или остановить, если ход жизни на планете того потребует.

Источник: Alexei A. Maklakov, Simone Immler, Alejandro Gonzalez-Voyer, Johanna Rönn, Niclas Kolm. Brains and the city: big-brained passerine birds succeed in urban environments // Biology Letters. 2011. V. 7. P. 730-732. Doi: 10.1098/rsbl.2011.0341.

См. также:

В. С. Фридман, Г. С. Еремкин. Урбанизация «диких» видов птиц в контексте эволюции урболандшафта.

Елена Наймарк

-

-

Представляете, какой будет ужас, если окажется, что у людей та же зависимость! Это породит массу вредных последствий для всех. Кроме того, у людей вряд ли выявится такая же зависимость, так как птицы сами выбирают себе место жительства - город или вне города, а у людей процесс выбора сильно зависит от социальных обстоятельств. Так что у птиц данная зависимость отражает морфологическую или биологическую предрасположенность к тем или иным условиям, а у людей - массу других социо-культурных факторов.

-

Думаю, что большиий размер мозга у городских птиц может быть обычной адаптацией, не связанной напрямую с генетикой. Во всяком случае, к такому выводу подводит исследование мозга лондонских таксистов:

http://www.mozg.ru/doc/site/library/library46/library34/doc388 -

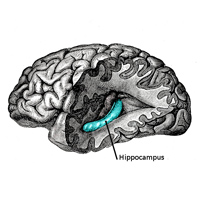

Вы имеете в виду, что мозг растет в течение жизни птицы? Как у лондонских таксистов, у которых за 15 лет в определенных частях мозга изменилось соотношение белого и серого вещества? Что-то мне это кажется маловероятным. Во-первых, достаточна ли продолжительность жизни всех видов городских птиц, чтобы объем мозга успел вырасти? Во-вторых, у таксистов объем мозга не менялся, а лишь менялось соотношение объема аксонов и тел нейронов в одном конкретном отделе мозга, отвечающего за представление пространства. В-третьих, объем мозга птиц, как я поняла, брали из имеющихся баз данных, а не мерили у городских сельских птиц в районе конкретных 12 городов Центральной Европы; использованные базы данных усредняют результаты промеров из многих точек. Поэтому ваша гипотеза хотя и логична, но маловероятна, нет никаких фактов в ее пользу.

-

Все же мышечная масса, как известно увеличивается или уменьшается существенно легче и по другим законам, чем мозговая "мышца". Если бы можно было бы ее тренировать и увеличивать, как мышцы тела, вот было бы здорово!

Что же касается миграций или местных приспособлений, то скорее мигрировали, переселились, постепенно с ростом городов осваивая новую среду. Для этого у них имелась преадаптацией, это морфологическая предрасположенность, которая способствует освоению новой экологической ниши. В данном случае, из всего разнообразия птиц (здесь - воробьиных) приспособиться к новой среде, к городу, смогли только те, у которых УЖЕ БЫЛ крупный мозг. В нем в ходе освоения среды могла произойти внутренняя реорганизация, но новая устойчивая морфологическая адаптация не могла сформироваться.

-

-

"Весь массив данных состоял из 82 видов воробьиных, распределенных по 22 семействам" - может, все-таки родам? Воробьиные же и есть семейство, а далее отряд воробьинообразных. Впрочем, судя по абстракту статьи речь об отряде.

-

Не придирайтесь к словам - специалисту ясно, что речь идет об отряде и, безусловно, о видах, а не специалисту это не важно. Я при подготовке этой заметки думала, давать ли список семейств (естественно, с семейством воробьиных), но тогда бы пришлось везде писать длинно - воробьинообразные. В этом случае, действительно я была бы вынуждена пояснять систематику, а это долго и по сути нисколько не меняет смысл заметки. Тем более, что и с семейственной систематикой в этом отряде не все гладко. Такие вопросы - как и что писать в популярной заметке - возникают постоянно, приходится искать баланс между смысловой частью, терминологической точностью и объемом заметки. Здесь все же не научная статья, как Вы сами прекрасно понимаете.

-

Извините, если это выглядело как придирка. Я просто сам про эту работу писал и, будучи не-биологом, засомневался.

С тем, что смысл не меняется, я согласен.-

Если Вы разбирались со статьей, то наверняка разглядывали список семейств, которые авторы учитывали. Вы заметили, что некоторые семейства там спорные (отсутствующие или присутствующие в разных вариантах отрядной систематики). Так всегда бывает с систематикой, это не точная наука, она существует где-то на грани искусства и науки. Поэтому к таксономическим группировкам всегда (да!)бывают вопросы и нарекания. И лучше, если речь не идет о специальных работах, не вдаваться в мелкие систематические детали - это мой совет не-биологу, взявшему на себя нелегкий труд популяризации этой прекрасной науки.

-

"По оси ординат отложены остатки линейной регрессии массы мозга против массы тела." У оси Y подпись "относительный размер мозга". При этом отложены отрицательные величины. Это нормально? Тяжело оценить данные.

Мой размер мозга, видимо, для села :)-

Да, это такой статистический метод - оценка остатков. Сначала строят (исследуют) зависимость между двумя величинами, в данном случае, это масса тела и размер мозга. Коэффициент регрессии будет отражать количественную связь этих двух величин. Она, очевидно, должна быть. Однако понятно, что точки будут по тем или иным причинам будут отклоняться от математически идеальной линии регрессии. Считается, что эти отклонения (остатки) могут отражать не только случайный шум, но и те или иные закономерности, то есть, эти отклонения могут носить системный характер (черт, извините, если объясняю очевидные вещи, но в режиме комментов не очень понятно, в каком месте читатель споткнулся). Авторы статьи изучали, насколько эти остатки зависят и зависят ли вообще от жизни в городах или за городом, оставив за скобками идеальную регрессию размера мозга от массы. Теперь, имея в виду эту статистическую методику, попробуйте сочинить корректную подпись к оси ординат, не использую громоздкие статистические термины.

Что касается "сельского" размера мозга, то у нас, россиян, все зависит от прописки:)

-

-

-

-

-

ПТИЦЫ С КРУПНЫМ МОЗГОМ ЛЕГЧЕ АККЛИМАТИЗИРУЮТСЯ

Международная группа биологов из Барселоны (Испания) и Монреаля (Канада) проанализировала имеющуюся информацию о результатах 645 попыток человека акклиматизировать 195 видов птиц на новых местах, например на каком-то острове или даже континенте, где данного вида птиц ранее не было. В 243 случаях птицам удалось укрепиться на новом месте и создать размножающуюся популяцию. Оказалось, что чем крупнее был мозг птицы по отношению к размеру тела, тем легче этот вид преодолевал проблемы, связанные с новым местом жительства: например, как найти пищу в незнакомых местах или как защититься от ранее не встречавшихся хищников. Наиболее успешно переселяются члены семейства попугаев, мозг которых очень велик. Они осваивались на новом месте в среднем в три раза лучше, чем куропатки и фазаны, не наделенные крупным мозгом.

НАУКА И ЖИЗНЬ / Архив журнала «НАУКА И ЖИЗНЬ» / Коротко о науке и технике / БЮРО ИНОСТРАННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕКАБРЬ №12 2005

Честно говоря, такое ощущение, что она написана в спешке. Методическая часть работы не отражена – непонятно, как получен результат. Хотя это может быть просто из-за формата заметки. Есть и стилистически-смысловые придирки:

"...как влияет размер мозга на способность птиц селиться в городах"

Понятно, что корректнее и правильнее "...рассмотрения гипотез о связи размеров мозга и способностью селения в городах", как автор пишет ниже.

«Совершенно очевидно, что увеличение размера мозга у птиц не есть результат отбора,

так как городская среда слишком молодая, чтобы морфологическая эволюция хоть сколько-нибудь себя проявила»

Извините, а почему очевидно-то? Это утверждение не выглядит аксиомой. А использование оборота «совершенно очевидно, что… Нет, это результат…» сразу заставляет собраться и «выставить иголки».

Если на графике провести среднее значение между максимумами и минимумами – то значение не совпадает с черной линией (средним, а может медианой?).

По статье ничего писать не могу – жду первоисточник. Но аллометрический подход зачастую грешит грубостью методики и широкими возможностями интерпретации.

-

Замечание Николаю Ковылову.

Ваше замечание "Если на графике провести среднее значение между максимумами и минимумами - то значение не совпадает с черной линией"

несправедливо! Среднее значение функции это вовсе не середина между ее максимумом и минимумом, а частное от деления ее определенного интеграла на диапазон (domain) ее аргумента.

Вариант интерпретации данных: в освещенных городах роль зрения выше, поэтому птицы с развитым зрением (и соответственно весом мозга) здесь более приспособлены.

Второй фактор - насыщенное питание со свалок и большая возможность питать большой мозг.

Есть и другой способ корректно проверит гипотезу авторов, который они тоже проигнорировали. В каждом из родов птиц нашей фауны (Columba, Parus, Dendrocopos, Turdus, Luscinia и пр.) есть т.н. «виды-выскочки» - урбанизирующиеся сильно быстрей по сравнению с прочими видами рода [лично я думаю, что они отличаются более лабильным типом популяционной структуры, их популяции – а не особи! – быстрей перестраиваются к мозаичности и нестабильности гор.среды; прочие виды тоже урбанизируются, но с запозданием, им нужно тем больше времени на перестройку, чем консервативней был исходный тип популяционной структуры, в момент соприкосновения их региональных биотопов с растущим городом; аргументация см. тут http://rogov.zwz.ru/Macroevolution/fridman.doc ]. Это белая трясогузка из трясогузок, прябинник из дроздов, большая синица из синиц и пр. Причём, как показано В.П.Беликом (http://aetos.narod.ru/selectrus/ural.htm )эти же самые виды быстрей осваивают и другие типы «островных ландшафтов», например, лесные микрофрагменты в степи/попупустыне, а не только города, где среда существенно менее экстремальна и даже благоприятна. Вот стои ло сравнить мозг «видов-выскочек» с мозгом других видов рода, но авторы и этим пренебрегли!

В результате, избрав только воробьиных и только европейские города, они создали систематическую ошибку, которая создаёт артекфакт, облегчающий подтверждение их рабочей гипотезы (а надо бы наоборот). Воробьиные – это более половины видов класса птиц, по тсравнению с неворобьиными они обладают повышенным базальныам метаболизмом, и общей тенденцией увеличения мозга. При этом на них, как и на другие группы, действует биогеогра фическая закономерность «экваториальной помпы», т.е. более примитивные формы в тропимках, а чем севернее, тем более продвинутые, карупные и мозговитые. А как показал Гапврилов, более крупные виды воробьиных (по сравнению с более мелкими) должны с большей вероятностью «выходить» из лесов и «входить» в города из-за энергетических ограничений, а не из-за размеров мозга (http://herba.msu.ru/russian/biostantion/tezis/17.html ).

Неслучайно, в протипической зоне самые «мозговитые» крупные попугаи – амазорны, ара, какаду, жако – урбанизируются куда хуже мелких видов, но зато в Каире, Дели, Дар-эс-Саламе – отлично чувствуют себя грифы, коршуны, и прочие хищники, которых судя по работам Крушинского, к умным никак не отнесёшь. Т.е. если эту гипотезу доказывать, то во всём спектре видов местной фауны и лучше на всей совокупности городов, включая тропические: воробьиные в противоположность неворобиным – худшая группа для этой цели, особенно в высоких широтах.

Далее, для птиц показана позитивная зависимость увеличения мозга от развития социальности (). Но урбанизированные популяции тем и отличаются от негородских того же вида, что там птицы готовы «прыгать» из поселения в поселения (или на вновь возникший «остров» подходящих м естообитаний) презрев сложившиеся территориальные и социальные связи со своим окружением, если динамика горсреды заставляет, в то время как птицы из негородских популяций так не делают. Т.е. городские популяции в отличие от негородских того же вида оказываются менее социальны и более зависимы от динамики среды (что вполне объяснимо – в города она куда нестабильней, быстрей и, главное, направленно меняется).

Вот как-то так я мыслю.

-

Тут логика, насколько я понял, более изощренная. Авторов не интересуют субпопуляции одного вида. Поскольку, как указано в заметке, морфологическая эволюция проявить себя не могла бы на столь коротких временах. Хотя, как Вы указываете, кучу отличий морфо-физиологических можно найти. Авторы делают допущение, что на момент вселения в город у урбанистов мозг уже был больше, чем у условно диких видов. Именно размер мозга и позволил им закрепиться в городе (сплошная вольная интерпретация,честно говоря=)).

Меня еще порадовала формулировка - способны гнездиться в центре (именно в центре! - про свалки можно забыть) городов. Случайность или закономерность гнездования, его успех и прочие параметры тоже не учитываются, судя по всему.

И еще - как минимум в двух случаях супер-урбанистами считают очень мелких видов - королька и длиннохвостую синицу.

-

такой корреляции нет. Мне не известно ни одной профессии или специальной черты у людей, которая была бы связана с объемом мозга. Единственное, что известно, хотя и с большим разбросом вокруг среднего, что у женщин мозг чуть-чуть меньше, чем у мужчин. Кажется, есть корреляции профессий или склонностей с объемами конкретных частей мозга, но не с общим его объемом.

Последние новости