Вольбахия на службе у медиков: зараженные бактерией комары перестают распространять лихорадку денге

Лихорадка денге — одна из наиболее распространенных вирусных инфекций, которые переносятся комарами Aedes aegypti. Австралийские и американские биологи и медики изменили две австралийские популяции комаров, добившись их абсолютной устойчивости к инфекции, и таким образом заблокировали распространение заболевания. Они применили необычный подход, заразив комаров определенным штаммом внутриклеточной симбиотической бактерии Wolbachia. Затем комаров выпустили в природу в двух точках в штате Квинсленд, на северо-востоке Австралии. Через несколько месяцев новые, устойчивые к вирусу, популяции комаров полностью заменили старые популяции.

Wolbachia, внутриклеточный симбионт многих беспозвоночных, обладает удивительной способностью управлять размножением и развитием своих хозяев (см., к примеру: Животные обмениваются генами с паразитическими бактериями, «Элементы», 05.09.2007). Например, если зараженные вольбахией самцы скрещиваются со здоровыми самками, все эмбрионы таких самок гибнут. Напротив, зараженные вольбахией самки могут без разбора спариваться как со здоровыми, так и с зараженными самцами, и в любом случае производить жизнеспособное потомство. Как правило, зараженность бактерией не влияет на приспособленность хозяина: в природе можно часто найти как зараженные, так и незараженные популяции одного вида, одинаково процветающие.

У Drosophila melanogaster известно 5 разных штаммов вольбахии. Было показано, что по крайней мере один из них, wMelPop-CLA, снижает жизнеспособность хозяина. Эту особенность попытались использовать в борьбе с распространением некоторых вирусных заболеваний, переносимых комарами Aedes aegypti. Комары этого вида переносят, в частности, лихорадку денге, достаточно неприятную и очень распространенную инфекцию. Когда комарам ввели штамм wMelPop-CLA, продолжительность их жизни снизилась почти в два раза. Такой эффект посчитали многообещающим, так как снижение продолжительности жизни хозяина может привести к снижению уровня зараженности вирусом денге. Но всё-таки это полумера, а не абсолютное решение проблемы.

Тогда биологи и медики из разных университетов Австралии (в том числе Мельбурнского и Квинслендского) и США предприняли попытку инфицировать комаров другим штаммом вольбахии — wMel. Этот штамм присутствует в D. melanogaster по всему миру и не вызывает снижения жизнеспособности хозяина. Более того, недавно было показано, что этот штамм бактерии вызывает у дрозофилы устойчивость к РНК-вирусам (см.: Teixeira et al., 2008; Hedges et al., 2008).

Имея такую ценную информацию, австралийцы решились на фундаментальный проект. Вначале они заразили штаммом wMel, взятым из эмбрионов дрозофилы, клеточную культуру комаров A. aegypti и вели культуру два года, чтобы адаптировать бактерии к внутриклеточной среде комаров. Затем в 2541 комариный эмбрион была введена вольбахия, выделенная из клеточной культуры. Эти эмбрионы дали начало трем линиям, которые на протяжении восьми поколений контролировались на предмет заражения вольбахией. Зараженность бактерией оказалась стопроцентная.

Используемый штамм, wMel заражал в основном яичники и слюнные железы комаров (рис. 1). В этом было его сходство со штаммом wMelPop-CLA. Однако, в отличие от wMelPop-CLA, штамм wMel почти полностью отсутствовал в мальпигиевых сосудах (выполняющих функцию выделения и осморегуляции) и жировом теле (см. рис. 1), а также в нервной системе. Возможно, патогенная реакция штамма wMelPop-CLA на комаров, наблюдаемая ранее, связана именно с заражением множества тканей хозяина.

Авторы решили исследовать, как нужный штамм вольбахии будет распространяться в лабораторной популяции комаров. Для этого в два садка с незараженными личинками A. aegypti были посажены зараженные личинки (исходно было 65% зараженных). Для контроля использовали также штамм wMelPop-CLA.

Результаты оказались следующие: инфекция wMel быстро распространилась и достигла фиксации в садке В за 30 дней, а в садке А за 80 дней (рис. 2а). Штамм wMelPop-CLA распространялся медленнее: в садке В фиксация зарегистрирована через 40 дней, а в садке А зараженность достигла 80% только через 80 дней (рис. 2b).

Cадки А и В отличались тем, что в последнем оказалось меньше комаров; авторы объясняют это тем, что вместе с комарами там были обнаружены два геккона, которые интенсивно питались этими комарами. Таким образом, вольбахия быстрее распространяется, если общая смертность комаров выше, то есть в условиях, близких к естественным.

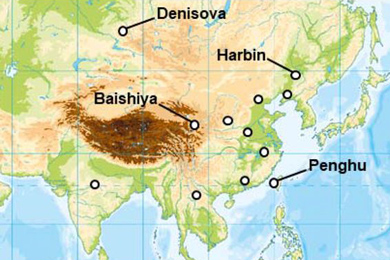

Следующий шаг в исследованиях был в буквальном смысле шаг в природу. Авторы проекта выбрали северо-восточную область Австралии, Квинсленд, печально известную высокой зараженностью лихорадкой денге. В качестве экспериментальной площадки использовали два пригорода города Кэрнс (Cairns) — Йоркиз Ноб (Yorkeys Knob, 614 домов) и Гордонвэйл (Gordonvale, 668 домов) (рис. 3).

За месяц до выпуска зараженных вольбахией комаров местная ветеринарная служба осмотрела все дворы, чтобы удалить воду из открытых контейнеров, где могли бы находиться яйца и личинки комаров. В январе 2011 года взрослые самцы и самки комаров были выпущены в 184 точках Йоркиз Ноба и 190 точках Гордонвэйла. После этого было проделано еще 9 таких операций, повторяющихся раз в неделю. Всего за 10 операций было выпущено 141 600 особей в Йоркиз Ноб и 157 300 особей — в Гордонвэйл (рис. 4). Последующий мониторинг проводился каждые две недели. Для этого каждый пригород был разбит на 40–42 блока. В течение первых 10 недель 320 яйцевых ловушек были разбросаны в различных водных источниках, но затем их число сократилось до ста. Из каждой яйцевой ловушки извлекали до 10 личинок и исследовали на предмет присутствия вольбахии. Надо заметить, что еще необходимо было отделять Aedes aegypti от других видов Aedes.

Мониторинг показал, что в течение двух недель после первого выпуска комаров доля зараженных комаров в обоих местечках выросла на 15% (рис. 4). Еще через две недели она выросла более чем на 60% в Йоркиз Нобе, но потом упала до 40%. Авторы объясняют этот спад тропическим циклоном 5-й категории, которому подвергся городок Кэрнс. Правда, почему-то этот циклон не сказался на росте зараженности в Гордонвэйле. В Йоркиз Нобе через 5 недель после последнего выпуска доля зараженных вольбахией комаров была стопроцентная, в Гордонвэйл она достигла 90% зараженности. В обоих пригородах в самом конце периода мониторинга был небольшой спад зараженности, но авторы объясняют его началом сухого сезона, в результате которого произошел спад численности комаров.

Описанный полевой эксперимент — первый удачный случай трансформирования дикой популяции насекомых в целях ликвидации способности распространять вирусную инфекцию. Особенность описанного метода в относительной простоте и доступности. Зараженных вольбахией комаров можно достаточно быстро выращивать в лабораторных условиях, после чего выпускать в места, где обитают комары, зараженные вирусом. Пожалуй, не хватает только контрольного мониторинга, который бы показал продолжительность эффекта. Нужно запастись терпением и подождать следующего года.

Источники:

1) T. Walker, P. H. Johnson, L. A. Moreira, I. Iturbe-Ormaetxe, F. D. Frentiu, C. J. McMeniman, Y. S. Leong, Y. Dong, J. Axford, P. Kriesner, A. L. Lloyd, S. A. Ritchie, S. L. O’Neill, A. A. Hoffmann. The wMel Wolbachia strain blocks dengue and invades caged Aedes aegypti populations // Nature. 2011. V. 476, P. 450–453.

2) A. A. Hoffmann, B. L. Montgomery, J. Popovici, I. Iturbe-Ormaetxe, P. H. Johnson, F. Muzzi, M. Greenfield, M. Durkan, Y. S. Leong, Y. Dong, H. Cook, J. Axford, A. G. Callahan, N. Kenny, C. Omodei, E. A. McGraw, P. A. Ryan, S. A. Ritchie, M. Turelli, S. L. O’Neill. Successful establishment of Wolbachia in Aedes populations to suppress dengue transmission // Nature. 2011. V. 476, P. 454–457.

См. также:

1) Животные обмениваются генами с паразитическими бактериями, «Элементы», 05.09.2007.

Варвара Веденина

-

== Cадки А и В отличались тем, что в последнем оказалось меньше комаров; авторы объясняют это тем, что вместе с комарами там были обнаружены два геккона, которые интенсивно питались этими комарами. ==

Аналогичный случай описан в работе Крылова:

«Приятель дорогой, здорово! Где ты был?» —

«В Кунсткамере, мой друг! Часа там три ходил;

Всё видел, высмотрел; от удивленья,

Поверишь ли, не станет ни уменья

Пересказать тебе, ни сил.

Уж подлинно, что там чудес палата!

Куда на выдумки природа таровата!

Каких зверей, каких там птиц я не видал!

Какие бабочки, букашки,

Козявки, мушки, таракашки!

Одни, как изумруд, другие, как коралл!

Какие крохотны коровки!

Есть, право, менее булавочной головки!» —

«А видел ли слона? Каков собой на взгляд!

Я чай, подумал ты, что гору встретил?» —

«Да разве там он?» — «Там».— «Ну, братец, виноват:

Слона-то я и не приметил».

Как у авторофф работу-то журнал принял? Это ж плагиат с Крылова! -

Сейчас одержимые хрупкостью природного равновесия и защитники прав малюток-вирусов зададут журнальчику-то (и не только ему): "Вы, что,"- скажут - "Там у себя в nature совсем обалдели?"

Хотя, положа руку на сердеце, я б лично улучшил бы кое что в Природе тоже... Например, отучил бы мак синтезировать МОРФИН в планетарном масштабе:

http://www.cirota.ru/forum/view.php?subj=46774

Скажите, уважаемые прихожане сайта Элементы, это реально?-

- Ха-ха. Три раза.(театральный анекдот)

Наркота - мощьный биофильтр, отсеивающий недотягивающих до "человека разумного". И власть имущие только удерживают наркоборонов на границе политической власти. Не пускают в свой огород. В этом весь смысл борьбы с наркоторговлей. А люмпены и бездельники в клубах пусть дохнут, очищают планету для социально активных. Мда-а...

Интересно, а Венечку Ерофеева черви съели или побрезговали?-

Начать, наверное, стоит с Венички. Не доводилось мне слышать, что он был наркоманом. Алкоголем, да, злоупотреблял... Но человек был душевный. А черви, они никем не брезгуют, если им такая возможность представляется.

Наркота "отсеивает" весьма большое количество весьма талантливых людей в общей процентной массе ею отсеиваемых; а страдает менее всего середнячок. Как биофильтр она не эффективна.

Куча денег и сил уходит на борьбу, многое - впустую.

Не только наркобизнес имеет с нее навар. Часть его денег уходит по коррупционным схемам чиновникам, политикам, спецслужбам. Часть денег легализуется (это не однозначно плохо).

95% героина производит Афганистан. Деньги идут талибам и другим милым людям. Что есть 100% зло.

Провернуть то, что я предлагаю, можно за счет частной инициативы при наличии богатого идейного спонсора в режиме спецоперации (только ни в коем случае не под эгидой спецслужб! эти ребята доверия не вызывают). Организуется фонд, который ставит своей открытой целью повышение масличных свойств мака. Секвенируются геномы разных сортов мака (возможно, это уже частично сделано...). Подбираются цели в ДНК. (Очевидная цель - фермент(ы), осуществляющий окислительную свертку тетрагидроизохинолинового предшественника в морфановый скелет. Но надо несколько целей - для гарантии.) Подбираются нужные HEG вставки. Осуществляется вставка. ГМ-растения проверяются на работоспособность. Производится наработка семян. Эмиссары распространяют эти семена по миру. 6-10 млн долларов, около 10 лет работы. Тихий швейцарский кантон...

Дальнейшие события необратимы.

-

-

Последние новости