Самые контрастно раскрашенные хищники — самые вонючие?

Известно, что контрастная окраска у некоторых наземных хищных млекопитающих (например, белые полосы на черном фоне) может свидетельствовать о наличии пахучих желез и весьма задиристом характере. Американские биологи попытались выяснить эволюционные предпосылки появления такого контрастного рисунка мехового покрова у хищных. Для всех наземных хищных они исследовали связь между окраской шерсти, размерами животного, защитным поведением и средой обитания. Оказалось, что контрастно окрашенные животные не только часто используют пахучие секреты для защиты, но также для них характерны приземистая форма тела и приуроченность к открытым местообитаниям. Белая окраска спины типична для ночных вонючек; горизонтальные полосы, идущие вдоль тела, характерны для тех, кто может выстреливать секрет точно в цель; полосы на морде свойственны норным видам, которые для атаки обычно выставляют только голову. Филогенетические реконструкции позволили определить, что такая предупреждающая окраска возникала несколько раз в процессе эволюции наземных хищных.

Апосематическая, или предупреждающая, окраска широко распространена в природе и особенно хорошо изучена у беспозвоночных и холоднокровных позвоночных. Млекопитающие, напротив, гораздо реже имеют бросающуюся в глаза окраску. Чаще всего они равномерно темные, серые, коричневые или желтоватые.

Тем не менее некоторые млекопитающие имеют пятна или полосы, которые используются для маскировки или в процессе социальных контактов. Другие контрастно окрашенные млекопитающие — чаще всего наземные хищные — используют такую окраску для отпугивания других, более крупных хищников. Они, как правило, способны выделять неприятные запахи cпециализированными анальными железами (особенно этим знамениты скунсы). Однако каких-либо закономерностей в контрастном рисунке у различных наземных хищных не наблюдается: например, барсуки имеют полосы на морде, скунсы — на спине, виверровые — по всему телу.

Биологи из Массачусетского и Калифорнийского университетов и поставили задачу исследовать экологические корреляты контрастной и бросающейся в глаза окраски у наземных хищных. Во-первых, проверялась следующая общая гипотеза: контрастная окраска оповещает о химической защите у мелких по размеру видов и у видов, неспособных скрыться от врага в воде или на дереве. Во-вторых, тестировалось несколько гипотез относительно различного типа рисунка шерсти: 1) виды с полосками на морде, скорее всего, используют норы, откуда высовывают только голову при приближении врага; 2) белый рисунок на темной спине наиболее эффективен для видов, активных ночью (чтобы усилить зрительный сигнал в условиях плохой видимости), и наземных видов, неспособных лазить по деревьям (так как такой рисунок эффективен, только если виден сверху); 3) специфические пятна наиболее характерны для древесных видов, у которых они служат для маскировки; такие виды не используют химическую защиту.

Чтобы провести корреляционный анализ, необходимо было количественно оценить разные рисунки окраски мехового покрова. Авторы использовали два метода. Во-первых, они использовали шкалу от 0 до 1 по методике, предложенной ранее (см.: Ortolani, Caro, 1996. The adaptive significance of color patterns in carnivores: phylogenetic tests of classic hypotheses // Carnivore behavior, ecology, and evolution. Ithaca (NY): Cornell University Press. P. 132–188). Нулевой балл приписывался однотонной или темной окраске, а балл 1 соответствовал высококонтрастной или белой окраске. Например, темная поверхность спины получала балл 0,25, пятна и вертикальные полосы – 0,5, горизонтальные полосы – 1. Баллы также считались отдельно для морды, хвоста и кончика хвоста. Например, если хвост был темнее, чем тело, хвост оценивался по баллу 0,3, если светлее, чем тело — по баллу 0,5, полосатый хвост получал балл 1. При такой методике делался упор на степень контрастности окраски. Кроме того, авторы ранжировали окраску по степени монохроматизма или одноцветности, то есть оценивали величину одноцветной поверхности по отношению ко всему телу.

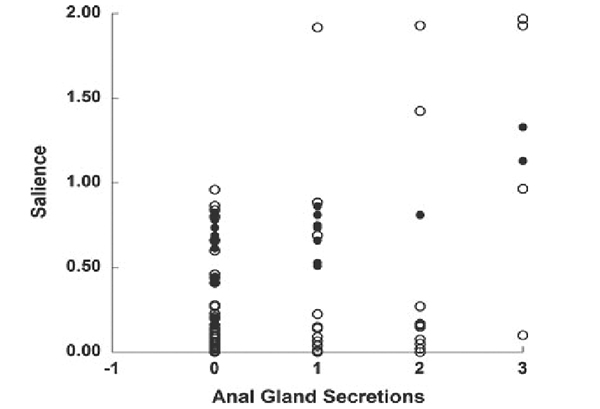

Степень использования анальных желез была ранжирована по четырем градациям: (0) — животное не использует анальные железы для защиты, (1) — содержимое анальных желез секретируется или выделяется в небольшом количестве в состоянии возбуждения или для защиты, (2) — при опасности пахучий секрет испускается потоком или широкой струей, (3) — при опасности пахучий секрет испускается струей и метко направляется на противника. Приуроченность к более открытым или закрытым биотопам классифицировали по непрерывной шкале от 0 до 1. Балл около нуля характеризовал такие среды обитания, как тропические леса (0,01), леса умеренного пояса (0,05) — тогда как балл около единицы соответствовал открытым пространствам, как, например, арктический пояс (0,9), или пустыня (1). Биологические особенности (способность лазить по деревьям, использовать норы, приуроченность к водной среде, суточная активность) ранжировались достаточно просто — по двух- или трехбалльным системам. Например, норное поведение характеризовалось следующими категориями: (0) — животное не использует норы совсем, (1) — использует норы других видов, (2) — роет собственные норы.

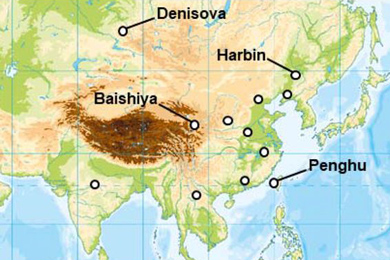

Для проверки своих гипотез авторы провели филогенетический сравнительный анализ почти всего отряда хищных (за исключением представителей ластоногих — тюленей, котиков и моржей). Комбинированное филогенетическое дерево (рис. 1) было построено на основе нескольких филогенетических исследований отряда хищных, ранее проведенных разными авторами (например, Agnarsson et al., 2010).

Всего было проанализировано 188 видов. Были проведены стандартизованные независимые сравнения для 10 выбранных параметров: степени контрастности и монохроматизма окраски, высоты, массы и длины тела, секретов анальных желез, норного поведения, способности лазить по деревьям, приуроченности к воде и открытым пространствам. Для этого использовались сложные статистические тесты (в частности, Madison, Madison, 2010).

Результаты анализа показали, что увеличение контрастности окраски высоко коррелирует с (1) укорочением длины тела, (2) предпочтением более открытых пространств, (3) более изощренными способами распылять пахучий секрет (рис. 2) и (4) хорошими способностями рыть норы. Напротив, не было выявлено большой корреляции между степенью контрастности окраски и (5) древолазанием, (6) приуроченностью к водной среде, (7) массой тела и (8) высотой тела. Похожие результаты дали сравнения монохроматизма с перечисленными параметрами. Виды с полосками на морде чаще используют норы или укрытия, тогда как виды с белыми пятнами на спине чаще ведут ночной образ жизни. В то же время, белые пятна на спине одинаково часто встречаются как у наземных, так и у древесных видов. Пятнистая окраска чаще характерна для древолазов; для этих животных также характерно отсутствие пахучих желез (рис. 2). Виды с продольными горизонтальными полосами достоверно чаще «стреляют» пахучим секретом, чем виды, у которых такие полосы отсутствуют.

Авторы также считают, что виды, контрастно окрашенные и активно использующие пахучие секреты при защите, обладают достаточно свирепым и драчливым характером. К ним относятся, например, полосатые хорьки (Ictonyx striatus), скунсы, медоеды. Правда, в данном случае корреляционного анализа не удалось провести, так как авторы не смогли установить градации драчливости.

Полученные результаты предполагают два альтернативных эволюционных сценария. Согласно первому, способность защищаться благодаря пахучим секретам и контрастная окраска шерсти дали возможность животным проводить больше времени на открытых участках, где была актуальна стратегия активной защиты от крупных хищников, а не стратегия убегания. Другой сценарий предполагает, что вначале животные оккупировали открытые пространства, и им пришлось адаптироваться к этим условиям, вырабатывая стратегию активной защиты и контрастную окраску. К сожалению, анализ филогенетических деревьев не позволяет различить эти два сценария.

С другой стороны, филогенетический анализ позволяет сделать вывод, что контрастная окраска и использование пахучих желез появлялись в процессе эволюции по крайней мере три раза: у скунсовых (Mephitidae) и как минимум дважды у куньих (Mustelidae) (рис. 1).

В конце статьи авторы предлагают выделить пять основных стратегий защитного поведения наземных хищных.

(1) Во-первых, большая группа видов одноцветной, покровительственной окраски или видов, скрывающихся от врагов в норы, на деревья или в воду (например, куницы, ласки, выдры, мангусты).

(2) Во-вторых, виды, также имеющие одноцветную окраску, не использующие пахучий секрет для защиты, но ведущие стайный образ жизни в процессе охоты и для защиты от хищников (например, лисы, койоты, волки).

(3) Третья группа включает виды, которые могут иметь пятнистую окраску, не используют пахучий секрет для защиты, а используют такие основные приемы охоты, как подкрадывание к добыче и засада; это в основном крупные кошачьи (тигры, леопарды).

(4) Четвертая многообразная группа имеет контрастную черно-белую окраску, использует пахучие железы для защиты и обладает теми особенностями биологии, которые авторы обсуждали в данной статье.

(5) К пятой группе можно отнести небольшое число видов, имеющих пятнистую окраску, но которые, тем не менее, используют пахучие железы для защиты (пятнистые скунсы, генеты, циветты). Авторы считают, что пятнистая окраска у этих животных работает по-разному на близком и дальнем расстояниях: она может быть хорошим камуфляжем в густой растительности, но вполне контрастной на открытом пространстве. У таких животных пятна часто расположены горизонтальными рядами, а хвост нередко полосатый.

Источник: Theodore Stankowich, Tim Caro, Matthew Cox. Bold coloration and the evolution of aposematism in terrestrial carnivores // Evolution. Advance online publication 25 May 2011.

См. также:

Чем уже лист, тем ярче гусеница, «Элементы», 13.12.2007 (на возникновение предупреждающей окраски существенное влияние оказывает среда обитания — но это уже у гусениц).

Варвара Веденина

Последние новости