Обнаружена сверхпроводимость в ароматическом углеводороде

Получение новых сверхпроводников важно не только с точки зрения возможных прикладных аспектов их использования, но и для решения одной из фундаментальных физических проблем — объяснения механизма высокотемпературной сверхпроводимости. Поэтому большой интерес представляет исследование сверхпроводимости в веществах, которые в обычном, недопированном (без внедрения в их внутреннюю структуру веществ, увеличивающих число носителей заряда), состоянии не являются металлами. В частности, к такому классу сверхпроводников относят органические вещества. Однако критическая температура (температура перехода из нормального состояния в сверхпроводящее) известных сверхпроводников-органиков долгое время была очень низкой. Группа японских ученых обнаружила еще один органический сверхпроводник — ароматический углеводород пицен с критической температурой 18 К. Не исключено, что это открытие поможет найти путь к получению органических сверхпроводников с еще большей критической температурой.

Каждый раз, когда ученые обнаруживают сверхпроводимость в каком-либо материале, они стараются «выжать» из него максимум информации о его сверхпроводящих свойствах. Такие сведения помогают понять перспективы прикладного использования данного сверхпроводника. И даже если сверхпроводник обладает низкой критической температурой Tc (температурой перехода из нормального в сверхпроводящее состояние или наоборот), они могут помочь в выяснении причин возникновения высокотемпературной сверхпроводимости — это одна из самых важных и нерешенных до сих пор задач в физике. Поэтому особую ценность для ученых представляют вещества, которые в отсутствие каких-либо специальных примесей (допирования) не могут быть сверхпроводящими. Например, ученых очень интересует исследование сверхпроводимости в органических соединениях, которые в обычном (недопированном) состоянии в подавляющем большинстве являются изоляторами.

Базовый элемент органических веществ — углерод. В силу своего внутреннего строения этот элемент не является металлом и поэтому не может быть сверхпроводящим. Интерес к органике как к потенциальным сверхпроводящим веществам возник после статьи американского физика-теоретика Уильяма Литтла Possibility of Synthesizing an Organic Superconductor (Phys. Rev., 134, A1416–A1424. 1964), где он высказал и обосновал предположение, согласно которому в некоторых органических полимерах сверхпроводимость может наблюдаться даже при комнатной температуре.

Проверить гипотезу Литтла было нелегко, так как на тот момент химики не могли не то что синтезировать органический сверхпроводник, а даже получить для начала хотя бы органический металл. При этом синтез последнего не гарантировал еще, что он будет сверхпроводящим. Дело в том, что внутренняя структура органического металла (будущего сверхпроводника), как и любого другого металла, должна быть такой, чтобы иметь достаточный уровень концентрации электронов проводимости (носителей заряда). Лишь при таком условии возможен фазовый переход металл–сверхпроводник.

Первый успех пришел к ученым в 1973 году, когда группа американских исследователей под руководством Алана Хигера (Alan Heeger), будущего Нобелевского лауреата в области химии за 2000 год, получила первый органический металл тетратиафульвален-7,7,8,8-тетрациано-п-хинодиметан (сокращенно TTF–TCNQ). Правда, последующие эксперименты установили, что TTF–TCNQ не становится сверхпроводящим. Однако начало было положено. Спустя 7 лет, в 1980 году, коллектив французских исследователей под руководством датчанина Клауса Бекгорда (Klaus Bechgaard) синтезировала органический металл с химической формулой (TMTSF)2PF6 — молекула тетраметилтетраселенафульвалена плюс анион PF6. Именно за счет аниона PF6 возникал требуемый уровень концентрации носителей заряда, благодаря которому потом и рождалась сверхпроводимость. Соединение (TMTSF)2PF6, известное сейчас среди химиков как соль Бекгорда (Bechgaard salt), стало первым органическим сверхпроводником. Его критическая температура была очень низкой и едва достигала 1 К, и то под давлением около 12 атмосфер.

Несмотря на маленькую Tc, это открытие подогрело интерес к органической сверхпроводимости. Через 10 лет, в 1990 году, ученые осуществили синтез еще одного органического сверхпроводника на базе молекулы с не менее труднопроизносимым названием бисэтилендитиотетратиафульвален (сокращенно BEDT–TTF) —

Так было до тех пор, пока в 1991 году не были открыты макромолекулы фуллерена С60. Сам по себе фуллерен является изолятором, поэтому, чтобы превратить его в металл, ученые допируют его кристаллическую решетку элементами, способными легко делиться электронами. Это создает необходимую концентрацию носителей заряда не только для реализации металлической проводимости, но и для возникновения сверхпроводимости. Допирование фуллерена щелочными металлами привело к появлению нового вида органических сверхпроводников — фуллеридов. Максимальная Tc (38 К) наблюдалась в соединении Cs3C60 — это абсолютный рекорд среди сверхпроводников-органиков.

Как выяснилось позже, и другие аллотропные формы углерода могут быть сверхпроводящими. Так, в 2004 году ученые из России и США установили, что допирование алмаза бором превращает его в сверхпроводник с критической температурой 4 К. 2005 год ознаменовался открытием сверхпроводимости с Tc = 11,5 К в графите, допированном атомами кальция.

Если исключить сверхпроводимость аллотропных модификаций углерода, то среди остальных органических сверхпроводников самая высокая критическая температура наблюдалась в уже упомянутом (BEDT–TTF)2Cu[N(CN)2]Cl (Tc = 12,5 К).

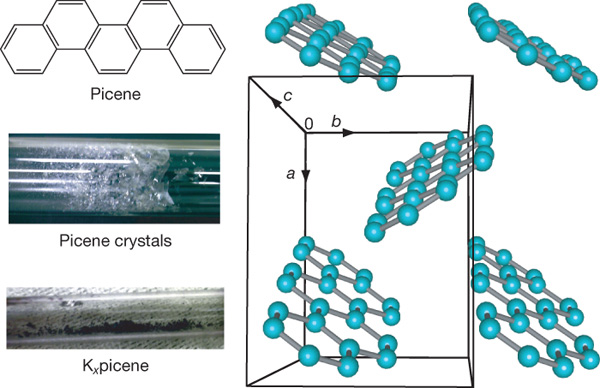

В связи с этим публикацию японских ученых в журнале Nature под названием Superconductivity in alkali-metal-doped picene, в которой описывается обнаружение сверхпроводимости в пицене (C22H14), допированном атомами щелочных металлов, следует рассматривать как своеобразный прорыв в области органической сверхпроводимости. Причин для этого несколько. Во-первых, впервые наблюдалась сверхпроводимость в углеводородах; во-вторых, критическая температура оказалась самой высокой среди ныне известных органических сверхпроводников за исключением фуллеридов (Tc = 18 К); в-третьих, сравнительно недавно был открыт легкий (по сравнению с предыдущими сверхпроводниками-органиками) путь синтеза пицена, что позволяет теперь получать его в больших количествах. Кроме того, название нового сверхпроводника легко произносится и его химическая формула не такая длинная, как у его сверхпроводящих органических аналогов.

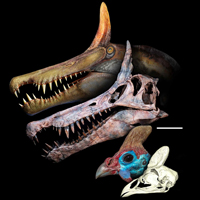

Пицен (C22H14) принадлежит к классу ароматических углеводородов (рис. 1). В нормальном состоянии это кристаллическое вещество с самой высокой температурой плавления среди всех углеводородов (около 360°C). Пицен обладает полупроводящими свойствами с широкой запрещенной зоной, что позволяет изготавливать из него тонкопленочные полевые транзисторы с наивысшей среди органики подвижностью зарядов.

И хотя пицен является химически нестабильным соединением, при попадании в атмосферу быстро теряющим свои сверхпроводящие свойства, авторы статьи смогли установить, что пицен становится сверхпроводником, когда он допируется атомами калия в количестве от 2,6 до 3,3 атомов на одну молекулу пицена. При этом критическая температура варьировалась от 6,5 К (для x = 2,6, то есть для K2,6-пицена) до 18 К (для K3,3-пицена). При допировании другим количеством атомов калия либо при допировании другими щелочными металлами (например, натрием или рубидием) пицен ведет себя как парамагнитный металл. А допирование цезием приводило к трансформации пицена из металла в диэлектрик (при температуре около 150 К).

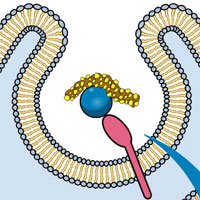

Дальнейшие эксперименты показали, что разрушение сверхпроводимости пицена происходит под воздействием не только атмосферы, но и внешнего магнитного поля. Впрочем, это свойство характерно абсолютно для всех сверхпроводников. Однако важно то, что сверхпроводящее состояние при усилении внешнего магнитного поля в С22Н14 исчезает не сразу, а постепенно. Магнитное поле в пицен проникает в виде решетки микроскопических нормальных ниток, называемых вихрями Абрикосова. Это означает, что пицен — сверхпроводник 2-го рода (см. новости Экспериментально подтверждено существование сверхпроводимости полуторного рода, «Элементы», 12.03.2009 и Сверхпроводящую тонкую пленку можно использовать как ловушку для атомов, «Элементы», 10.02.2010).

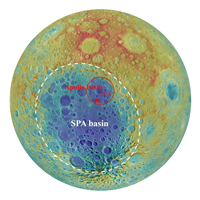

Обработав полученные экспериментальные данные, японские ученые построили фазовые диаграммы состояния некоторых образцов сверхпроводящего пицена, точнее зависимости верхнего критического поля (напряженность поля, при котором сверхпроводимость исчезает окончательно) от температуры (рис. 2).

На основании этих диаграмм команда исследователей определила важную характеристику пицена как сверхпроводника 2-го рода — значение верхнего критического поля. Например, для K3,3-пицена эта величина вблизи абсолютного нуля превосходит 1 Тл.

В заключении авторы статьи рассуждают о вероятном механизме сверхпроводимости в допированном пицене. По их мнению, сверхпроводящее состояние С22Н14 имеет отличную от высокотемпературных сверхпроводников природу и, скорее всего, может быть объяснено в рамках классической теории сверхпроводимости — теории БКШ. Чтобы дать однозначный ответ на вопрос об истинном механизме сверхпроводимости в пицене, надо проводить дополнительные измерения. Решение этой проблемы позволит если не подтвердить гипотезу Литтла о комнатнотемпературной сверхпроводимости органических веществ, то хотя бы получать в будущем высокотемпературные сверхпроводники-органики с Tc, не уступающей критической температуре купратных и железосодержащих сверхпроводников.

Источник: Ryoji Mitsuhashi, Yuta Suzuki, Yusuke Yamanari, Hiroki Mitamura, Takashi Kambe, Naoshi Ikeda, Hideki Okamoto, Akihiko Fujiwara, Minoru Yamaji, Naoko Kawasaki, Yutaka Maniwa, Yoshihiro Kubozono. Superconductivity in alkali-metal-doped picene // Nature. V. 464. P. 76–79 (4 March 2010).

Юрий Ерин

-

Чаще всего проводимость в углеродных системах имеет одну из следующих причин: (1) сопряжение вдоль бесконечной как минимум в одном направлении системы пи-связей (как в полупроводниковом транс-полиацетилене, пара-полифенилене, карбине и их допированных аналогах, графите и его интеркалатах, углеродных нанотрубках), или (2) одновременное наличие идентичных взаимно несопряженных конечных систем пи-связей с разными количествами электронов, способных к межмолекулярному обмену, или (3) неполное заполнение склонных к вырождению групп пи-орбиталей. Не исключено, что вторая причина может встречаться только как сопутствующая третьей, как следствие правила Хюккеля 4n+2 электронов на ароматический цикл - наличие в одной структуре идентичных частиц, различающихся по заряду на 4, очень маловероятно. Обсуждаемая проводимость допированного пицена относится к третьему или одновременно третьему и второму случаям, к этим же случаям относится проводимость фуллеридов.

Наверняка есть еще очень много случаев еще никогда не синтезировавшихся заведомо проводящих органических веществ, или веществ полученных, но никогда не исследовавшихся на предмет сверхпроводимости (как MgB2, бывший известным более полувека до обнаружения в нем ВТСП "полуторного рода"). Так, всего год или два назад в МГУ было получено второе после давно известного CS2 соединение углерода с серой, достаточно стабильное для нахождения в индивидуальном состоянии - "sulflower" C16S8 из плоскоароматических молекул с симметрией 8-го порядка, это соединение - полупроводник с зоной средней ширины. Кажется, уже начали изучать и его допированные производные. -

Вести из Параллельного Мира

В.М. Мельниченко, кандидат физ-мат наук

142455 Московская обл, Ногинский р-н, Электроугли г, Советская ул, д5, кв79

v.carmin@gmail.com

тел. 496-51-33184

Я не могу представить себе

Ничего более трагичного -

Быть на пороге великой тайны

И даже не задуматься над ней.

(К.Саймак. - Принцип оборотня)

1. Подтаблица Д.И. Менделеева

Известно, что атом углерода химически может быть связан с разным числом соседних атомов углерода. Это число называется координационным и обычно изменяется от 0 до 6: К = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Весьма удобно ввести буквенные обозначения для этих химически нетождественных атомов углерода согласно Таблице 1.

Таблица 1. Подтаблица Д.И. Менделеева

К* 0 1 2 3 4 5 6 :

Символ С* E C G Q R X :

К* - координационное число

С* - свободный атом углерода

2. Основные термины

Кармином называется любое химическое соединение, построенное из атомов, входящих в подтаблицу Д.И. Менделеева.

Параллельный Мир представляет собой всё громадное множество разнообразных карминов.

3. Первый карминовый закон

Огромное множество неопознанных кристаллических объектов углерода перманентно наблюдается учёными.

Постулат существования:

Чисто углеродный Параллельный Мир существует в природе как объективная физическая реальность, как вещь в себе.

Справка: Истиной в философии называется соответствие понятия реальности.

4. Второй карминовый закон

Закон наблюдаемости:

Параллельный Мир существует не только как вещь в себе, но и как вещь для нас.

Кармины чувствительны к внешним воздействиям и эти изменения регистрируются экспериментальными методами. Кармины перманентно наблюдаются в течение длительного времени, но непредвиденно, неосознанно и случайно.

4. Третий карминовый закон

Закон познаваемости:

Чисто углеродный Параллельный Мир непознаваем в рамках существующей системы знаний и организации научных исследований.

Закон носит экспериментальный характер.

5. Четвёртый карминовый закон

Динамика роста числа наблюдений:

Интенсивность спонтанных контактов людей с карминами возрастала в период 1917-1993 по закону 'экспонента в экспоненте'.

В период 1917-1993 карминовые сигналы наблюдались в 3926 публикациях.

6. Пятый карминовый закон

Из чего построены кармины?

Строительными кирпичиками простейших карминов являются простейшие C1, C2, C3, :, Cn молекулы.

Главным строительным кирпичиком в неживой, неорганической природе является кремний, но с добавлением некоторых других элементов, таких как H, O,C, Na, K, Ca, Mg и других.

Главным строительным кирпичиком в биоорганической, живой природе является углерод, но с добавлением некоторых других элементов: H, N, O, P, S, Fe, Ca, Na, Mg, : Этот мир начинается с молекулы метана CH4, а кончается человеком. Этот мир огромен, он включает в себя более 10 миллионов соединений.

Главным и единственным строительным кирпичиком в мире карминов является углерод, но не только в атомарном виде, а и, прежде всего, в молекулярной форме.

Как известно, простейшими углеродными молекулами являются С2, С3 и другие короткие цепочки атомов С. Как установлено ещё в 1953 году, именно они являются главными компонентами свободного углеродного пара над нагретой поверхностью графита в вакууме. Межзвёздная среда, оболочки углеродных звёзд, углеродная плазма также богаты С2, С3 молекулами. По определению углеродные звёзды имеют доминантные спектральные полосы от молекулы С2. Недавно американские астрономы открыли звёзды с чисто углеродной атмосферой.

Оказывается, простейшие кармины построены именно из этих простейших молекул Cn, n = 1, 2, 3, : Удивительно! Всё элементарно просто и логично.

Таким образом, мир карминов - чисто углеродный параллельный мир - начинается с молекулы С2 , а кончается, вероятно, живыми карминами. Он включает в себя не меньшее количество соединений, чем обычный биоорганический мир. Оказывается, присутствие других элементов (H, N, O, :) вовсе не обязательно для построения огромного, необъятно сложного, иерархически устроенного мира новых химических соединений на основе углерода.

7. Алмазоподобный углерод

В 1971 Aisenberg S. and Chabot R. в США выступили с сенсационными сообщениями о синтезе диэлектрических углеродных плёнок, обладающих алмазоподобными свойствами.

[Aisenberg S., Chabot R. (USA). - Ion-beam deposition of thin films of diamondlike carbon. //Journal of Applied Physics, 1971, 42, No 7, p. 2953-2958].

Ионные пучки осаждались на подложках из кремния и нержавеющей стали, которые находились при комнатной температуре. Рентгеноструктурная работа, выполненная на одном образце, дала дифракционную картину, которая, казалось, отображает смесь двух кристаллических сущностей, на что указывали точечная картина и кольцевая картина. Наблюдались и 2×, 3× суперструктуры алмаза. Термин 'тонкие алмазоподобные плёнки' прочно вошёл в научный обиход. Но это были карминовые плёнки, точнее, поликарминовые осадки с присутствием известных форм углерода.

Удвоенные и утроенные значения структурных периодов, соответствующих алмазу и графиту, регистрировались и в других американских алмазоподобных плёнках. Особенно отчётливо этот эффект наблюдался в работе:

[Spencer E.G., Schmidt P.H., Joy D.C., Sansalone F.J. (U.S.A.). - Ion-beam-deposited polycrystalline diamondlike films. // Applied Physics Letters, 1976, 29, No. 2, p. 118-120].

8. Карбин

7 декабря 1971 в Государственном Реестре СССР было зарегистрировано научное открытие ? 107 с приоритетом 4 ноября 1960. Граждане СССР Сладков А.М., Касаточкин В.И., Коршак В.В., Кудрявцев Ю.П. сделали открытие, определяемое следующей формулой:

'Экспериментально установлено неизвестное ранее явление существования новой кристаллической формы углерода - карбина, характеризующейся в отличие от алмаза и графита, цепочечным (линейным) строением углеродных макромолекул'.

Таким образом, на могучем углеродном древе появились две новые ветви. Эти ветви развивались параллельно, независимо друг от друга, не пересекаясь между собой, хотя зачастую предметом исследований являлись одни и те же объекты. В действительности реальный 'карбин' был тождественен алмазоподобному углероду. Объективно в своём развитии обе ветви вели в Параллельный Мир, где и должны были слиться друг с другом. Но ни одна из них не привела к открытию необъятного мира карминов.

Наступил великий углеродный кризис, продолжающийся до сих пор.

9. Теория: От цепочечного карбина к слоисто-цепочечному углероду

Карбиновая концепция с самого начала вызвала большую оппозицию. Она носила умозрительный характер, не основывалась на экспериментальных фактах. Её некорректность ощущали и сами авторы, особенно В.И. Касаточкин и А.М. Сладков. Поэтому в 1982 стихийно возникла идея слоисто-цепочечного углерода, сформулированная в следующих трёх статьях:

(1) В.М. Мельниченко, Ю.Н. Никулин, А.М. Сладков. - Слоисто-цепочечный углерод. //Доклады Академии Наук СССР, 1982, 267, ? 5, с. 1150-1154.

(2) В.М. Мельниченко, Ю.Н. Никулин, А.М. Сладков. - Слоистая структура алмаза. // Природа, 1984, ? 7, с. 22-30.

(3) V.M. Melnichenko, Yu.N. Nikulin and A.M. Sladkov. - Layer-chain carbons. // Carbon, 1985, 23, No. 1, p. 3-7.

В старой концепции основной структурной единицей считалась длинная углеродная цепочка. Сейчас её место заняла графен-молекула, свободная или сшитая короткими углеродными цепочками. В итоге возникли карбино-графиты и карбино-алмазы. Ещё не было карминов. Ещё не было простейших углеродных молекул как строительных блоков новых кристаллических соединений углерода. Ещё не было Параллельного Мира. Но это была верная дорога к познанию истины. Это был вход в мир карминов.

В марте 1982 А.М. Сладков в частной беседе с автором говорил:

- Знаете, мне кажется, это прорыв. У меня давно вызывала сомнение карбиновая модель длинных цепочек. У вас короткие цепочки вплетены в структуру алмаза или графита как-то естественным путём. В общем, я в восторге от ваших карбино-алмазов, карбино-графитов, а статью по слоисто-цепочечному углероду я направлю и в 'Доклады Академии Наук СССР' и в 'Carbon'.

- Недавно в США в серии 'Обзоры Советской Науки' опубликована моя большая обзорная статья по карбину. Вот этот обзор, возьмите его на память:

[A.M. Sladkov. - Carbyne- a new allotropic form of carbon. // Soviet Scientific Reviews. Herwood Science Publ. New York, 1981, 3, p. 75-100].

- Пусть эта статья будет последней по старому карбину. Я договорюсь с редакторами других журналов, поговорю с ведущими учёными нашей страны, чтобы они больше не пропускали ни одной статьи по карбину, написанную в старом духе. Отныне пойдут кармины. Мне они больше нравятся, чем одинокий карбин.

К сожалению, эта дорога резко оборвалась. Внезапно умер Алексей Михайлович Сладков (1922-1982). Автор этой статьи был уволен с работы. Наступили тяжёлые времена.

Замечание: Прошло 27 лет. Но до сих пор в печати, Интернете, газетах появляются многочисленные статьи, прославляющие старый карбин и добрую память А.М. Сладкова. Особенно знаменательны следующие статьи:

(1) Ю. Егоров. - Углерод Алексея Сладкова. //Литературная Газета, 2003, ? 4.

(2) И.И. Кулакова. - Карбин - третья аллотропная модификация углерода: открытие и свойства. // Химия, 2007, ? 13.

(3) Все статьи, опубликованные в Интернете.

Эти публикации, несомненно, не обрадовали бы Алексея Михайловича Сладкова. Они в искажённом виде представляют сложную ситуацию, создавшуюся вокруг Открытия ? 107.

10. Эксперимент: Первый кармин

В 1977 автор получил из рук профессора Касаточкина В.И. в качестве наследия весь накопленный экспериментальный материал по...-

Гипотеза о том, что новые формы углерода могли наблюдаться ранее, ошибочно принимаясь за что-либо известное, вполне приемлема - похожие ситуации не так уж редко встречались в истории химии. Но это не повод создавать мистификации, избыточные по отношению к известному принципу "бритвы Оккама" и физическому редукционизму как таковому - нужно четко видеть грань между наукой, где соблюдаются эти принципы, и художественной литературой, цель которой - не истина, а популярность, которой она добивается с помощью психических вирусов (согласно развитию Ричардом Броуди меметических идей Ричарда Докинза).

Теперь к углероду. В переизданной книге Сладкова "Карбин-новая аллотропная форма углерода" что-то мне термин "кармин" не попадался, как и в последних книгах про фуллерены и нанотрубки, не звучал он и на двух посещенных мной не так давно Сладковских чтениях. Ошибок в интерпретации полос на дифрактограммах до сих пор хватает - так, целая команда авторов из МГУ утверждает, что ими получен гранецентрированный кубический углерод (т.е. с плотноупакованной 12-координированной решеткой, характерной для металлов), а длина связи почему-то практически как следующее за ближайшим (1,3)-межатомное расстояние в алмазе, что грубейшим образом противоречит экстраполяциям из соотношений плотностей известных алмазоподобных и металлических форм Si, Ge, Sn и общим закономерностям скорости роста межатомного расстояния с ростом координационного числа. В английском журнале появилась интерпретация этих дифрактограмм как наложений наиболее интенсивных пиков нескольких форм углерода, но от этих новых данных энтузиасты из МГУ, зная о них, пока отмахиваются - у них есть идея, и тем хуже для фактов! В случае с карбином, похоже, тоже не всё так гладко. Изгиб карбиновых цепей в ламели приводил бы к быстрой полимеризации до sp2 по местам изгибов, подобно тому как декарбонилированием молекул (CC-C4O2-CC)n (n = 3; 4) циклоуглероды (кольцевые аналоги карбинов) в конденсированном состоянии или хотя бы в растворе получить не удавалось - очевидно, они моментально полимеризуются. Так что интерпретация наблюдавшихся кристаллов карбина как ламельных несостоятельна. Сообщавшееся для карбинов межцепочечное расстояние коротковато для свободной укладки цепей, а наблюдение политипов вдоль c (в отличие от политипов в направлении a, хотя как недавно кто-то из россиян доложил на основании точных молекулярно-механических расчетов, очень малая разность энергий делает возможным упорядочение параллельных цепей лишь при их длинах не менее чем в десятки тысяч атомов C, а не десятки, что максимально наблюдалось) совершенно не вяжется с наличием химически изолированных цепей, зато прекрасно объяснялось бы наличием поперечных цепей сшивок, но содержащих (в отличие от обсуждаемых в литературе моделей) ацетиленидные пары атомов C; альтернативная интерпретация такой структуры (ось c под углом к исходным карбиновым цепям) никаких дополнительных атомов не появляется - имеет место простая полимеризация. Однако из-за этой наклонности цепей к оси c сосуществование разнонаправленных цепей сшивок (соответствующих независимой полимеризации от разных центров) приведет к разнообразным нарушениям кристалличности.

Я на рубеже 1988/1989 будучи студентом 2 курса МИТХТ придумал новый, отличный от графитного способ соединения бензольных циклов - уже не в слои, а в кубический каркас, следом изучил также каркасные укладки этиленовых звеньев, преподаватель неорганической химии (Е.А. Писарев) предложил сделать доклад на студенческой научной конференции, я его сделал и комиссия во главе с завкафедрой Степиным присудила мне 1 место. В те времена о самом существовании научных журналов я ничего не знал - какой уж там поиск соответствий! Уже когда стал аспирантом и получил возможность читать журналы с полки, узнал, что из 4-х сконструированных мной форм две - велосипеды (кубическую из бензольных звеньев - polybenzene - придумал Riley еще в 40-е годы, и она была забыта до начала 90-х годов, а две наиболее симметричные из этиленовых звеньев за несколько лет до меня придумал И.В. Станкевич из ИНЭОСа). Правда, эти каркасные формы sp2-углерода - заведомые широкощелевые полупроводники: торсионные углы 70,5 градусов (или близкие к этому в "моей" низкосимметричной форме) несовместимы с сопряжением пи-орбиталей. А вот формы, интерпретировавшиеся как карбины, сопряжены как минимум в одном направлении и интересны для поиска сверхпроводимости, особенно легированные примесями металлов, оставшихся от окислительной поликонденсации ацетиленидных групп. Думаю, рано или поздно придумают какой-нибудь супрамолекулярный способ внесения регулярности в такую поликонденсацию - тогда-то и придет время углеродных полупроводников и сверхпроводников предсказуемого анизотропного строения. Впрочем, рассчитывать их можно и сейчас - кому-то, а не мне: ПО для квантовохимических расчетов кристаллов до сих пор не удалось приобрести, приходится довольствоваться геометрическими оценками кристаллографических свойств (хотя и дающими погрешность в случае углеродных каркасов не более 1%).

-

Последние новости