Сверхзвуковые трещины помогут понять механику разрушения материалов

Впервые строго доказано, что в процессе разрушения материалов трещина может распространяться со сверхзвуковой скоростью и в сопровождении ударных волн. Это не только меняет точку зрения на процесс быстрого разрушения, но и дает физикам-теоретикам редчайшую возможность получить точное решение какой-либо задачи в механике разрушения.

Хрупкость твердых тел и их внезапное разрушение при критических нагрузках — это, увы, неизбежный элемент нашей жизни. Упавшая фарфоровая чашка разбивается вдребезги, лобовое стекло автомобиля при попадании камня разлетается на мелкие осколки, бетонный фундамент здания дает трещину при землетрясении. Вдобавок к этому, многие эластичные или ковкие материалы становятся хрупкими при окислении или при очень низких температурах (например, резина легко ломается на кусочки при температуре жидкого азота). В общем, нет необходимости убеждать, что без детального понимания механики разрушения материалов в современном мире просто не обойтись. (Для знакомства рекомендую полистать раздел Механика деформируемого твердого тела в Соросовском образовательном журнале.)

Ключевой процесс в динамике разрушения — это поведение начальной трещины, скорость ее распространения, ее ветвление и путь сквозь материал. Несмотря на кажущуюся простоту (и немалую важность!) этого явления, его теоретическое понимание до сих пор находится в зачаточном состоянии. В арсенале теоретика, пытающегося решить эту задачу, долгое время имелись лишь два инструмента: описательная теория Гриффитса (которой уже почти сто лет!) или же ресурсоемкое компьютерное моделирование «в лоб». (См. подробности в статье: Морозов Н. Ф. Математические вопросы механики разрушения // СОЖ, 1996, №8, с. 117–122.)

К сожалению, остается много вопросов, на которые ни тот, ни другой метод до сих пор не давали четкого ответа. Среди них долгое время был вопрос о том, может ли трещина распространяться со сверхзвуковой скоростью? Лишь год назад американец Майкл Мардер (Michael Marder), теоретически изучая разрыв резины под нагрузкой, нашел аналитические решения для закона движения начальной трещины и выяснил, что оно часто бывает сверхзвуковым (см. работы M. Marder, Physical Review Letters, 94, 048001 (31 January 2005) и M. Marder, cond-mat/0504613).

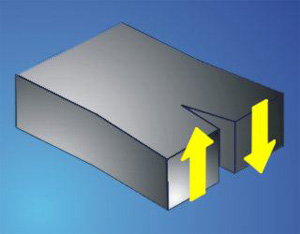

И вот совсем недавно выяснилось, что это свойство присуще не только резине. Два аргентинских физика, авторы работы T. M. Guodzen and E. A. Jagla, Physical Review Letters, 95, 224302 (22 November 2005), начали с самого обычного компьютерного моделирования распространения поперечного разлома хрупкой пластинки (чтобы представить себе поперечный разлом, достаточно вспомнить, как мы двумя руками рвем картонку). Новшество заключалось в том, что рассматривалось вещество с нелинейной упругостью: при деформации выше критической вещество становилось очень жестким.

Выяснилось, что в таком веществе трещины действительно являются сверхзвуковыми. Однако даже не это главное. Результаты компьютерного моделирования натолкнули исследователей на мысль, что есть какая-то простая и универсальная формула для скорости движения такой трещины. Авторы работы не поленились, построили разумную теоретическую модель и вывели эту универсальную формулу! В конце своей статьи они не без гордости заявляют, что ими получен один из редчайших примеров точного решения в этом разделе механики.

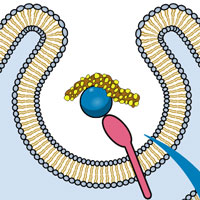

Почему наличие именно сверхзвуковых трещин так важно для понимания механики разрушения материалов? Потому что в этом случае меняется сама суть процесса разрушения. Разрыв движется не потому, что материал уже повсеместно напряжен, а потому, что начальная трещина порождает ударные волны, которые, распространяясь впереди нее, как бы готовят почву для разлома. То есть в определенных случаях разрушение материала может происходить быстрее и легче, чем считалось ранее, что, несомненно, надо учитывать при изучении поведения тел в экстремальных механических ситуациях.

-

Здравствуйте! Интересно, а что изменилось, когда мы считали, что трещина продвигается со скоростью --> к скорости звука снизу, когда и в этом случае наблюдаем разного рода динамические эффекты (посему и расчет конструкций ведем с применением динамического коэффициента трещиностойкости Kcd(в массовой литературе динамический коэффициент вязкости разрушения)). Кстати, Kcd<Kc,static, потому и "разрушение происходит быстрее и легче". Т.е. как было все покрыто мраком, так, я думаю, и осталось. Может ответ в указанной вами статье, но к сожалению английским не владею.

Последние новости