Прочтен митохондриальный геном гейдельбергского человека: предки неандертальцев оказались родственниками денисовцев по материнской линии

Новейшие методы палеогенетики позволили реконструировать митохондриальный геном человека, жившего 400 тысяч лет назад в пещере Сима де лос Уэсос на севере Испании. Это рекордная древность: до сих пор не удавалось получить ДНК из человеческих костей старше 100 тысяч лет. Древних европейцев из Сима де лос Уэсос обычно относят к виду Homo heidelbergensis и считают предками неандертальцев, поскольку у них есть ряд специфических неандертальских признаков. Однако ДНК, выделенная из бедренной кости, оказалась более сходна с митохондриальными геномами людей из Денисовой пещеры, чем с неандертальскими. Одно из возможных объяснений состоит в том, что родственные архаичные варианты мтДНК проникли в популяции предков неандертальцев и денисовцев в результате скрещивания с реликтовыми местными племенами Homo erectus.

Палеогенетика проникает всё дальше в глубь времен

Методы палеогенетических исследований продолжают развиваться с поразительной скоростью. Еще недавно казалось, что уж до костей старше 100 тысяч лет палеогенетика точно никогда не доберется. Но вот и этот рубеж преодолен: описаны фрагменты ДНК животных и растений из вечной мерзлоты возрастом до 800 тысяч лет и даже полный ядерный геном ископаемой лошади возрастом 560–780 тысяч лет, тоже из вечной мерзлоты (L. Orlando et al., 2013. Recalibrating Equus evolution using the genome sequence of an early Middle Pleistocene horse. Доступна полная версия статьи).

В сентябре 2013 года был опубликован полный митохондриальный геном пещерного медведя из Сима де лос Уэсос, жившего около 400 тыс. лет назад (J. Dabney et al., 2013. Complete mitochondrial genome sequence of a Middle Pleistocene cave bear reconstructed from ultrashort DNA fragments. Доступна полная версия статьи). Тем самым было доказано, что ДНК может сохраняться сотни тысячелетий не только в вечной мерзлоте.

Конечно, такая сохранность возможна только в отдельных уникальных местонахождениях. Сима де лос Уэсос (Sima de los Huesos, «яма костей») в Сьерра-де-Атапуэрка — участок разветвленной карстовой пещеры, расположенный на глубине 30 м под поверхностью земли и в 500 м от ближайшего выхода. Там всегда одна и та же температура (10,6°C) и почти стопроцентная влажность. Кроме костей медведя, рыси, лисы, волка, дикой кошки, мелких куньих и грызунов, в Сима де лос Уэсос найдены останки более 30 человек (рис. 1; см. подробное описание местонахождения на сайте «Антропогенез.ру»). Возможно, мертвых людей и хищников целенаправленно сбрасывали в эту яму люди, жившие на более высоком уровне пещеры, хотя не исключен и вариант естественного скопления мертвых тел под действием водных потоков.

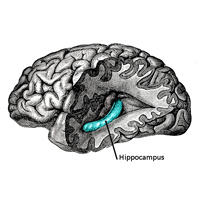

Людей из Сима де лос Уэсос традиционно относят к виду Homo heidelbergensis. От разных популяций этого вида, широко расселившихся по Старому Свету, произошли поздние виды Homo: сапиенсы в Африке, неандертальцы в Европе и денисовцы в Азии. В строении черепов и зубов испанской популяции есть несколько типичных неандертальских признаков, поэтому людей из Сима де лос Уэсос считают вероятными предками неандертальцев.

Как отделить древнюю ДНК от современных загрязнений?

Археологи и палеогенетики из Испании и Германии сообщили об успешной реконструкции почти полного митохондриального генома одного из представителей этой древней популяции. Для этого им пришлось преодолеть множество трудностей и придумать новые методы очистки и анализа крошечных фрагментов ДНК, сохранившихся в костях.

ДНК извлекли из бедренной кости (рис. 1), причем для получения достаточного количества генетического материала пришлось израсходовать почти два грамма кости (это очень много, если учесть, что в каждой клетке присутствуют сотни экземпляров митохондриальной ДНК). Но главная трудность была не в малочисленности сохранившихся кусочков ДНК, а в сильной загрязненности образцов фрагментами ДНК современного человека. Как-никак кости были выкопаны еще в 1990-е годы, и люди к ним прикасались (поэтому работать с пещерным медведем было проще: у современной медвежьей ДНК мало шансов проникнуть в ископаемые кости).

Чтобы отделить кусочки ДНК древнего человека от современных человеческих и бактериальных загрязнений, ученые применили несколько хитроумных «фильтров», которые использовались в разных комбинациях. Во-первых, были отброшены участки ДНК длиной свыше 45 нуклеотидов: маловероятно, чтобы такие длинные фрагменты могли сохраняться так долго. Во-вторых, авторы воспользовались тем обстоятельством, что однонитевые концы обрывков древней ДНК со временем накапливают характерные посмертные мутации (Ц заменяется на Т в результате спонтанного дезаминирования цитозина). Большое количество таких мутаций можно считать «сертификатом подлинности» древнего фрагмента ДНК (рис. 2). Каждый обрывок сравнивали с человеческим митохондриальным геномом, и если оказывалось, что на концах обрывка слишком мало цитозинов заменилось тиминами, такой обрывок не учитывался при реконструкции.

Рис. 2. Один из статистических тестов, использованных при разработке критериев для фильтрации результатов секвенирования. По горизонтальной оси — длина выделенных фрагментов ДНК (в нуклеотидах), по вертикальной — частота замен Ц на Т в концевых участках фрагмента (по сравнению с мтДНК современного человека). Видно, что чем короче фрагмент, тем выше частота замен. Это значит, что доля древних фрагментов ДНК максимальна среди коротких обрывков, тогда как длинные фрагменты — в основном результат позднейших загрязнений. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

В качестве «образца» для вылавливания фрагментов митохондриального генома сначала использовали мтДНК современного человека. Однако довольно быстро ученые заметили, что прочитываемые кусочки древней ДНК точнее всего совпадают с митохондриальным геномом не сапиенса и не неандертальца, а денисовского человека. После этого наряду с сапиентными образцами стали использовать также и денисовские. По-разному комбинируя методологические подходы и критерии отбора данных, авторы в итоге собрали три немного различающиеся реконструкции митохондриального генома древнего человека из Сима де лос Уэсос. В самом полном из трех вариантов удалось восстановить 16 302 нуклеотидных позиций, что составляет 98% митохондриального генома.

Могут ли предки неандертальцев быть родственниками денисовцев?

Изучение всех трех получившихся вариантов уверенно подтвердило неожиданный и удивительный вывод о том, что человек из Сима де лос Уэсос по своей митохондриальной ДНК ближе к денисовцам, чем к неандертальцам и сапиенсам (рис. 3). Иными словами, денисовцы являются его ближайшими родственниками по прямой материнской линии. Между тем, как уже говорилось, морфология и география свидетельствуют в пользу того, что кости из Сима де лос Уэсос принадлежат предкам неандертальцев.

Рис. 3. Эволюционное дерево мтДНК гоминид. Горизонтальная длина ветвей отражает количество нуклеотидных различий. Самая верхняя веточка соответствует человеку из Сима де лос Уэсос. Видно, что его ближайшей родней являются люди из Денисовой пещеры (Denisovans). Неандертальцы по мтДНК ближе к сапиенсам, чем к денисовцам и людям из Сима де лос Уэсос. В выборке сапиенсов присутствуют как современные, так и ископаемые представители нашего вида. Тот факт, что ветвь, соответствующая человеку из Сима де лос Уэсос, получилась короче всех остальных, соответствует древнему возрасту этой находки и подтверждает работоспособность метода «молекулярных часов». Цифрами показаны приблизительные датировки (в тысячах лет) четырех точек на дереве, полученные при помощи этого метода. По рисунку из обсуждаемой статьи в Nature

Как объяснить этот странный результат? Можно, конечно, предположить, что гейдельбергские люди из Сима де лос Уэсос на самом деле являются близкой родней денисовцев, а к неандертальцам не имеют прямого отношения. Но такой вариант маловероятен: для этого пришлось бы допустить и параллельное появление неандертальских черт у неродственных групп европейцев, и проживание настоящих предков неандертальцев с родственниками денисовцев на одной территории без скрещивания, да и с данными по ядерным геномам (см. ниже) такой вариант очень трудно согласовать. Есть ли более правдоподобное объяснение?

Во-первых, нельзя забывать, что мтДНК сама по себе не дает полного и адекватного представления о родственных связях. Для этого нужно отсеквенировать ядерный геном. Никто пока не знает, удастся ли это сделать когда-нибудь. Митохондриальная ДНК передается только по материнской линии и размножается клонально, не участвуя в половом процессе и не рекомбинируя, то есть не обмениваясь гомологичными участками. В силу этих особенностей на эволюцию митохондриального генома сильнейшее влияние оказывает генетический дрейф, то есть случайные колебания частот встречаемости тех или иных вариантов (гаплотипов).

Во-вторых, необходимо иметь в виду, что денисовская мтДНК, выделенная из коренного зуба мужчины и фаланги мизинца девочки, сама по себе весьма загадочна. Она рассказывает совсем другую генеалогическую историю, чем ядерные геномы. Судя по ядерным геномам, денисовцы — ближайшие родственники неандертальцев, причем те и другие — достаточно близкая родня сапиенсов (см.: Прочтен ядерный геном человека из Денисовой пещеры, «Элементы», 23.12.2010; Геном денисовского человека отсеквенирован с высокой точностью, «Элементы», 06.09.2012). Однако по своей мтДНК денисовцы очень далеко отстоят и от сапиенсов, и от неандертальцев (см.: Человек из Денисовой пещеры оказался не сапиенсом и не неандертальцем, «Элементы», 27.03.2010). Поскольку ядерные геномы — гораздо более надежная основа для реконструкции родственных связей, приходится признать, что мтДНК у двух людей из Денисовой пещеры — не «родная», а привнесенная путем отдаленной гибридизации.

Известно немало случаев, когда эпизодическая межвидовая гибридизация приводила к тому, что в популяции какого-нибудь вида широко распространялась чужая мтДНК (см., например: Z. Boratyński et al., 2011. Introgression of mitochondrial DNA among Myodes voles: consequences for energetics?). Скорее всего, именно это и произошло с популяциями гейдельбергских людей — предками неандертальцев и денисовцев, пришедшими около 0,5–0,4 млн лет назад в Европу и Азию (в то время как их родичи, предки сапиенсов, оставались в Африке). Эти пришлые популяции, вероятно, скрещивались с древним местным населением — поздними представителями Homo erectus (эректусы впервые вышли из Африки и начали расселяться по Евразии очень давно — 1,8 млн лет назад). Возможно, предки денисовцев и неандертальцев получили архаичный вариант мтДНК от азиатских и европейских эректусов (включая такие формы, как H. antecessor, чьи кости возрастом около миллиона лет найдены неподалеку от Сима де лос Уэсос, см.: Люди пришли в Европу более миллиона лет назад, «Элементы», 02.04.2008). В мигрирующих группах гейдельбергских людей, возможно, преобладали мужчины (так часто бывает при миграциях человеческих племен), которые время от времени брали в жены местных женщин — эректусов.

Впоследствии архаичные гаплотипы мтДНК могли в результате дрейфа потеряться у неандертальцев (чья мтДНК указывает на близкое родство с сапиенсами — в полном соответствии с «показаниями» ядерного генома) и закрепиться у денисовцев (судя по тому, что у обоих изученных индивидов денисовского человека обнаружен именно этот, архаичный вариант мтДНК).

Разумеется, возможны и иные интерпретации. Например, этот древний вариант мтДНК мог присутствовать в предковой популяции H. heidelbergensis еще до того, как она подразделилась на предшественников сапиенсов, неандертальцев и денисовцев; впоследствии этот гаплотип сохранился у некоторых денисовцев и предшественников неандертальцев в Европе, а в остальных популяциях потерялся. Одного-единственного митохондриального генома человека из Сима де лос Уэсос явно недостаточно для уверенных выводов, но вариант с гибридизацией пока представляется наиболее вероятным.

«Молекулярные часы» для датировки ископаемых костей

Еще один важный результат состоит в том, что подтвердилась работоспособность нового палеогенетического метода датировки ископаемых костей, основанного на принципе «молекулярных часов» (см. Molecular clock). О первом применении этого метода рассказано в новости Геном денисовского человека отсеквенирован с высокой точностью, «Элементы», 06.09.2012. По количеству генетических различий, накопленных со времени жизни последнего общего предка сапиенсов и денисовцев, был определен предположительный возраст денисовских индивидов: 75 тысяч лет (хотя традиционные методы датирования давали возраст 30–50 тысяч лет).

Теперь этот метод попытались использовать для датировки костей из Сима де лос Уэсос. То, что он в принципе имеет право на существование, видно из того, что ветвь, соответствующая человеку из Сима де лос Уэсос, на генеалогическом дереве получилась короче всех остальных (рис. 3). Этого и следовало ожидать, поскольку данный индивид жил намного раньше всех изученных неандертальцев, денисовцев и сапиенсов. Впрочем, понятно, что точность у такой датировки не может быть высокой: если бы молекулярные часы работали идеально, все ветви, соответствующие современным людям, имели бы строго одинаковую длину и дерево в нижней правой части выглядело бы обрезанным, как по линейке. Преимуществом метода является то, что он должен работать вне зависимости от того, имеем ли мы дело с «чужими» (привнесенными) мтДНК или с «родными».

Так или иначе, наиболее вероятное время жизни человека из Сима де лос Уэсос по молекулярным часам — 370–400 тысяч лет назад (с вероятностью 95% оно находится в интервале от 150 до 640 тысяч лет назад). Самое замечательное, что такую же оценку — около 400 тысяч лет — дал и анализ мтДНК пещерного медведя из того же местонахождения! Это уже заставляет относиться к данному методу с меньшим скепсисом. Традиционные методы датирования находок из Сима де лос Уэсос тоже дали довольно расплывчатые результаты: от 325 до 660 тысяч лет назад.

Время разделения митохондриальных линий сапиенсов и неандертальцев, определенное тем же методом, составляет 440–530 тысяч лет (что вполне разумно и хорошо согласуется с другими данными). Последняя общая праматерь людей из Сима де лос Уэсос и денисовцев (по прямой женской линии) жила, судя по тем же данным, 650–760 тысяч лет назад. Митохондриальная прародительница обеих групп (Сима де лос Уэсос/денисовцы и неандертальцы/сапиенсы) жила 830–1040 тысяч лет назад. Судя по почтенному возрасту, она относилась еще к виду H. erectus.

Но, конечно, самым ярким и значительным результатом является сам факт прочтения ДНК гейдельбергского человека, жившего сотни тысяч лет назад. Это позволяет надеяться, что развитие палеогенетики принесет еще немало удивительных открытий.

Источник: Matthias Meyer, Qiaomei Fu, Ayinuer Aximu-Petri, Isabelle Glocke, Birgit Nickel, Juan-Luis Arsuaga, Ignacio Martínez, Ana Gracia, José María Bermúdez de Castro, Eudald Carbonell & Svante Pääbo. A mitochondrial genome sequence of a hominin from Sima de los Huesos // Nature. Published online 04 December 2013.

См. также об успехах палеогенетики неандертальцев и денисовцев:

1) Полный геном неандертальца будет прочтен через два года, «Элементы», 20.11.2006.

2) Палеогенетические данные расширили ареал неандертальцев на 2000 км на восток, «Элементы», 09.10.2007.

3) Геном неандертальца почти прочтен, осталось в нем разобраться, «Элементы», 17.02.2009.

4) Геном неандертальцев прочтен: неандертальцы оставили след в генах современных людей, «Элементы», 10.05.2010.

5) Человек из Денисовой пещеры оказался не сапиенсом и не неандертальцем, «Элементы», 27.03.2010.

6) Прочтен ядерный геном человека из Денисовой пещеры, «Элементы», 23.12.2010.

7) Геном денисовского человека отсеквенирован с высокой точностью, «Элементы», 06.09.2012.

-

Извините за вопрос не по теме. Но давно хотел спросить у биологов.

Почему нам нравятся вещи для нас не предназначенные?

Например, приятен запах почти всех цветов. Но он вроде как предназначен для насекомых. И появился за сотни миллионов лет до нас. Причем тут мы?-

Нам очень нравятся фрукты, и это явно заложено в нас генетически. Нам нравится смотреть на огонь и на воду, нам нравится лес. Но ЕСЛИ НАШИ ПРЕДКИ БЫЛИ ПАДАЛЬЩИКАМИ, ПОЧЕМУ НАС НЕ ПРИВЛЕКАЕТ ПАДАЛЬ?

-

А нас очень даже привлекает запах падали, а также ее вкус и вид :)))

Что такое тепловая обработка, копчение, квашение, соление? Это с точки зрения химии и биохимии ускоренное протухание :) Или вы предпочитаете свеженькое сырое мясцо?

Ну и почитайте рассказ Салтыкова-Щедрина "Хозяйственный мужичок". Там среди зарисовок русского крестьянского быта интереснейшие подробности попадаются :)))

-

Возможно, это своего рода всеобщее койне. Что такое цветы? Половые органы цветковых растений. Соответственно их вид и запах могут в принципе иметь универсальное значение.

Это как, например, широко распространенная ассоциация сочетания черного с красным или желтым с опасностью. Или более близкое - мускус, который кладут в парфюмерию.

Ну и нельзя не согласиться с предыдущим автором, что все больше вырисовывается картина очень широкого смешения самых, казалось бы, далеких во всех смыслах групп древних людей.

Кстати, это вполне в русле обоснованной еще Рогинским гипотезы "широкого моноцентризма". Напомню, что он на основании морфологии пришел к выводу, что хотя центров "сапиентации" было немного, скорее всего один, но прогрессивные формы распространялись из них и активно смешивались с местными более архаичными. Это объясняет и бОльшую локальную изменчивость архантропов и в то же время выраженную преемственность древних расовых типов и современных.

Стоило бы, кстати, современным хотя бы нашим авторам (с забугорных что взять? rossicum non legintur) не забывать о предшественниках. Многое из того, что подается как новейшие открытия просто подтверждает на новом материале уже давно известное.

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=Osi5PJe3Qu5mQbTg5dezG0

http://22century.ru/popular-science-publications/geid-sima-d

Неандертальцы, сапиенсы, денисовцы

-

12.11.2025Отсеквенирован геном раннего денисовцаАлександр Марков • Новости науки

12.11.2025Отсеквенирован геном раннего денисовцаАлександр Марков • Новости науки -

29.06.2016В поисках утраченных геномов: от неандертальца — к денисовцуСванте Пэабо • Библиотека • «Наука из первых рук» №5/6(65/66), 2015

29.06.2016В поисках утраченных геномов: от неандертальца — к денисовцуСванте Пэабо • Библиотека • «Наука из первых рук» №5/6(65/66), 2015

-

25.02.2016У алтайских неандертальцев найдены гены архаичных сапиенсов, а у денисовцев — гены гейдельбергских людейЕлена Наймарк • Новости науки

25.02.2016У алтайских неандертальцев найдены гены архаичных сапиенсов, а у денисовцев — гены гейдельбергских людейЕлена Наймарк • Новости науки

-

27.04.2015Палеогенетические данные подтвердили, что создателями протоориньякской культуры были люди современного типаАлександр Марков • Новости науки

27.04.2015Палеогенетические данные подтвердили, что создателями протоориньякской культуры были люди современного типаАлександр Марков • Новости науки

-

03.02.2014Между сапиенсами и неандертальцами существовала частичная репродуктивная изоляцияАлександр Марков • Новости науки

03.02.2014Между сапиенсами и неандертальцами существовала частичная репродуктивная изоляцияАлександр Марков • Новости науки

-

16.12.2013Прочтен митохондриальный геном гейдельбергского человека: предки неандертальцев оказались родственниками денисовцев по материнской линииАлександр Марков • Новости науки

16.12.2013Прочтен митохондриальный геном гейдельбергского человека: предки неандертальцев оказались родственниками денисовцев по материнской линииАлександр Марков • Новости науки

-

06.09.2012Геном денисовского человека отсеквенирован с высокой точностьюАлександр Марков • Новости науки

06.09.2012Геном денисовского человека отсеквенирован с высокой точностьюАлександр Марков • Новости науки

-

29.05.2012Быстрый рост мозга в раннем детстве — отличительная черта рода HomoАлександр Марков • Новости науки

29.05.2012Быстрый рост мозга в раннем детстве — отличительная черта рода HomoАлександр Марков • Новости науки

-

23.12.2010Прочтен ядерный геном человека из Денисовой пещерыАлександр Марков • Новости науки

23.12.2010Прочтен ядерный геном человека из Денисовой пещерыАлександр Марков • Новости науки

-

17.11.2010Мозг у неандертальцев рос иначе, чем у сапиенсовАлександр Марков • Новости науки

17.11.2010Мозг у неандертальцев рос иначе, чем у сапиенсовАлександр Марков • Новости науки

Последние новости

Рис. 1. Вверху: череп №5 из пещеры Сима де лос Уэсос (Sima de los Huesos Cranium 5). Внизу: бедренная кость, из которой была извлечена ДНК. Фото с сайта www.antropogenez.ru (источник: J. L. Arsuaga, 2010. Terrestrial apes and phylogenetic trees) и из обсуждаемой статьи в Nature