Расцвело растение, пролежавшее в вечной мерзлоте 30 тысяч лет

Группа ученых из Пущино работала с семенами растений возрастом 31 тысяча лет, поднятыми из слоев вечной мерзлоты. Ученым удалось, применив комплекс отработанных технологий, вызвать клеточное деление и органогенез в этих семенах. В результате они получили живые цветущие растения, которые после опыления дали нормальные семена с хорошей всхожестью. Это самое древнее из оживленных растений, далеко превзошедшее по возрасту предыдущего рекордсмена — двухтысячелетнюю финиковую пальму. Теперь научный мир имеет живой организм из прошедших эпох. Значение этого события трудно переоценить для дальнейшего исследования эволюции и реконструкции природных условий мира мамонтов и шерстистых носорогов.

Ожившие организмы прошлого... Тема звучит завораживающе волшебно. Но для современных людей, привыкших, как это ни странно, к всемогуществу науки и технологий, она звучит обнадеживающе достижимо. Действительно, ученые уже давно начали приступ этой волшебной твердыни. Одним из первых экспериментов такого рода стало восстановление лотоса из семян, пролежавших около 800 лет на дне высохшего озера в Маньчжурии. Эта работа относится к середине 60‑х годов XX века, когда удалось получить цветы и плоды из доисторических семян. Внушительное число исследователей после этой эффектной работы приступило к оживлению организмов прошлых эпох.

Проще всего это получалось с бактериями. Микробиологи работали с разными вариантами древних материалов, гарантировавших относительную изоляцию образцов с момента их образования. Такими материалами были, например, янтари или соляные породы. Из последних, возрастом 250 млн. лет (пермо-триасовые породы), были выделены и выращены живые галофильные бактерии Halococcus salifodinae. Они отличались от современных аналогов не настолько сильно, как можно было бы предположить с учетом их колоссальной древности. С другой стороны, если речь идет о бактериях или микроскопических грибах, то всегда возникает сомнение, являлись ли пророщенные и жизнеспособные споры синхронными с самими породами, из которых они были выделены. Ведь эти бактерии вполне могли оказаться и лабораторным загрязнением, то есть ученые скрупулезно изучали современных бактерий, случайно попавших на образец. Или же бактериальное загрязнение могло произойти по ходу выветривания или преобразования самого образца в природе: ведь он «хранился» все эти миллионы лет далеко не в стерильных условиях.

Другое дело — растения. Вот растительные остатки определенного вида — а вот выращенное из них растение, естественно, ожидаемого вида. Конечно, растения не станут рекордсменами древности, им не угнаться за микроорганизмами, но и здесь результаты впечатляют. Самое древнее из растений, которое удалось вырастить из исторических семян, — это финиковая пальма. Ее семена были найдены при археологических раскопках в Иродионе, около Мертвого моря; возраст слоев с семенами — I век нашей эры. Финиковая пальма, чьи семена прорастили ученые, была свидетельницей бурных событий в период становления христианства.

В действительности имеется и другая возможность: жизнеспособные семена и плоды могут сохраняться в вечной мерзлоте, которая обеспечивает для этого необходимую степень обезвоживания и низкие температуры. В середине 60‑х годов прошлого века из семян возрастом 10 тысяч лет, извлеченных из норок леммингов в вечной мерзлоте, были выращены люпины. Потом, правда, доказали, что эти семена современные и были привнесены грызунами существенно позже. Но идея, тем не менее, выглядела чрезвычайно плодотворной, так как именно вечная мерзлота на сегодняшний день является наиболее перспективным хранилищем древней жизни — бактериальной, грибной, растительной.

Именно в этом направлении вели поиск сотрудники Пущинского института биофизики клетки и Института физико-химических и биологических проблем почвоведения под руководством Давида Гиличинского. И именно им посчастливилось оживить самое древнее на сегодняшний день растение — смолёвку (Silene stenophylla) из семейства гвоздичных. Палеонтологи работали на берегу Колымы, исследуя плейстоценовые слои вечной мерзлоты. Эти слои формировались в условиях плейстоценовых тундростепей и содержат многочисленные и разнообразные остатки мамонтовой фауны: мамонтов, носорогов, оленей, мелких грызунов. Также многочисленны и норки грызунов, земляных белок.

Так, в местонахождении Дуванный Яр, где работала группа, насчитывается около 70 таких норок с кладовыми — хранилищами запасов. В некоторых норках были найдены нетронутые семена и плоды растений, число их в отдельных камерах достигает 600–800 тысяч. Так как в этой местности грызуны роют кладовые ниже уровня мерзлоты, то сохранность запасам была обеспечена с самого момента закладки. Как показало радиоуглеродное датирование, семена хранились в этом природном холодильнике 31–32 тысячи лет. Положение норок по отношению к верхне- и нижележащим слоям мерзлоты исключает возможность современного привноса какого бы то ни было макроматериала. Поэтому столь древний возраст семян в замерзших кладовых не вызывает никакого сомнения.

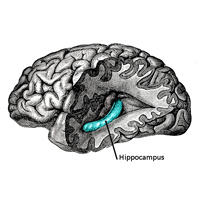

Смолёвка узколистная, выращенная из тканей древних семян: f — женские цветки, b — двуполые цветки с пестиками и тычинками. Современные смолёвки этого вида имеют только обоеполые цветы: это различие указывает на разницу в условиях, сопровождающих цветение. Изображение из обсуждаемой статьи в PNAS

Можно ли прорастить эти семена? Такую задачу поставила перед собой пущинская группа. Принципиальная возможность получить живое растение уже была доказана: на предыдущем этапе исследований наблюдали деление клеток у семян щавеля, осоки, толокнянки и смолёвки — всё из тех же запасников тридцатитысячелетней давности. Но наиболее перспективным объектом по ряду причин всё же была признана смолеёка.

Для начала была создана клеточная культура на основе клеток плаценты незрелого семечка. В этой ткани сосредоточены сахара и многие другие вещества, необходимые для роста и сохранения активных тканей. Также в плаценте повышена концентрация морфогенов — гормонов, ответственных за образование органов растения. Нужно при этом понимать, что общая адаптация растений арктических степей к холодным и сухим условиям безусловно способствовала такой удивительно долгой сохранности тканей в живом состоянии.

Ученые создали культуры из трех разных семечек для сравнения. Далее делящиеся клетки поместили в специальную среду с точно подобранным набором растительных гормонов. Под действием гормонов начался органогенез и появились корешки, а после перенесения растений на свет образовался хлорофилл и первые стебельки с листиками. Дождавшись листиков, растения пересадили в горшочки и поместили в оранжерею с подходящими условиями. Теперь осталось только наблюдать, как зацветают растения.

В качестве контроля ту же самую процедуру, начиная от отделения клеток плаценты и до самого цветения, проделали с современной смолёвкой, собранной на поле вокруг Дуванного Яра. Древние и контрольные растения были примерно одинаковыми, но только современные растения с обоеполыми цветками (и с пестиками, и с тычинками), а древние дали поначалу только женские цветы, и лишь потом появились и обоеполые. Далее цветы искусственно опылили, устроив строго перекрестное опыление — у ученых были предусмотрительно выращены растения из трех разных семечек. И получили семена. Всхожесть семян оказалась стропроцентной, хотя у современного контроля, прошедшего аналогичные процедуры, всхожесть оказалась ниже — 86–90%. Столь высокая всхожесть удивительна, и неизвестно, каких еще чудес нужно ожидать от оживленных растений. История их исследования только начинается.

Итак, пущинская группа представила цветущие и плодовитые растения, выращенные из тканей растений, поднятых из вечной мерзлоты, из прошлого. Это живые свидетели вымершей жизни в мамонтовых степях. Ученые показали принципиальную возможность подобного чуда, подробно описали методику. Остается надеяться, что этот исключительно интересный и значительный эксперимент будет продолжен, ведь в слоях вечной мерзлоты на Колыме имеется огромное разнообразие подобного материала: ученые определили семена еще 38 видов растений той эпохи. Восстановление этих растений даст колоссальный новый материал для понимания хода эволюционного процесса, для точных реконструкций экологии и условий плейстоценового времени.

Источники:

1) Svetlana Yashina, Stanislav Gubin, Stanislav Maksimovich, Alexandra Yashina, Edith Gakhova, David Gilichinsky. Regeneration of whole fertile plants from 30,000-y-old fruit tissue buried in Siberian permafrost // PNAS, published online before print February 21, 2012.

2) Max J. Kennedy, Sarah L. Reader, Lisa M. Swierczynski. Preservation records of micro-organisms: evidence of the tenacity of life (PDF, 2,44 Мб) // Microbiology. 1994. V. 140. Pp. 2513–2529.

3) Helga Stan-Lotte, Terry J. McGenit, Andrea Lega, Ewald B. M. Denne, Kurt Glase, Karl O. Stette, Gerhard Wanner. Very similar strains of Halococcus salifodinae are found in geographically separated Permo-Triassic salt deposits // Microbiology. 1999. V. 145. Pp. 3565–3574.

Елена Наймарк

-

Так об этом и написано в статье! А плаценту взяли вот именно из семян, пролежавших в вечной мерзлоте.

-

Плаценту взяли не из семян (seeds) а из плодов (fruits). Это разные вещи. "Tantalized, David Gilichinsky of the Russian Academy of Sciences’ Institute of Physicochemical and Biological Problems in Soil Science in Pushchino decided to try a different approach (sadly, Gilichinsky passed away last week). He and his colleagues took samples of placental tissue from S. stenophylla fruits." Растения, полученные из семян и из тканей даже называются по разному. Хотя конечно, сообщить миру, что взошли такие старые семена это так романтично.

-

Некоторые комментаторы любят придираться к неточностям употребления терминов или формулировок, игнорируя все остальное; задача подобных комментаторов - продемонстрировать собственную осведомленность, а не уточнить смысл или обсудить интересные выводы или детали. Опытный новостник таких комментаторов сразу распознает и, как правило, не отвечает на комменты. Незачем. Поэтому если вы хотите содержательно участвовать в обсуждении науки на страницах Элементов, то лучше бы помнить об этом нюансе.

-

Елене. Это Вы еще не помните набега на сайт банды креационистов пару-тройку годков назад. Посмотрите в архивах. Они такую ахинею писали, что о придирках к неточности формулировок и речи не было! Там доходило вплоть до личных оскорблений и троллинга...какие там неточности! Сейчас эти ребята, вроде, поутихли, но вспоминая те деньки, не могу удержаться от изумления - откуда такие берутся...

-

Это следствие эволюции мозга) Устои материального мира оно не колеблет, находясь в соответствии с теориями эволюционистов. Рад видеть ваш коммент feb7, как и очередную интересную статью Елены Наймарк.

-

Да полноте...где Вы у креационистов мозг видели? Как может эволюционировать то, чего нет?

С Вами согласен, статья интересная, но, к сожалению, малость запоздала - я получил информацию о пророщеных клетках древнего растения примерно неделю назад. Здесь решил уточнить подробности. Спасибо Елене за них.

-

-

-

Поэтому был применен принципиально иной подход.

Tantalized, David Gilichinsky of the Russian Academy of Sciences’ Institute of Physicochemical and Biological Problems in Soil Science in Pushchino decided to try a different approach

На мой взгляд изюминка новости именно в этом. Так что я как раз о деталях эксперимента. Все ж таки клеточная инженерия растений сильно расширяет наши возможности.

-

Не олигарху на сегодняшний день проще вырастить самому - методика подробно описана, препараты заказываются в интернете, микроскоп для отделения тканей берется у знакомых. Тем и прекрасна данная работа, что показана доступность подобного чуда для любого смертного. Осталось купить билет на Колыму и найти на карте Дуванный Яр. Для любимых женщин традиционно доставали звездочки с неба, а теперь вот еще будут выращивать древние цветочки. Возможно, ваша идея имеет неплохой коммерческий потенциал.

Как ребеночек похож на папу и на маму. Метод выращивания растения из кусочка ткани широко применяется сейчас в селекции.

Я понимаю, научному обозревателю не всегда легко разобраться, но ученым такие вещи режут слух, и нельзя на них за это сердиться, а тем более им выговаривать. Бывает с Елементами, тем не менее.

-

Ну никак не вижу "принципиального отличия" - какое из череды поколений 30000-летней давности было восстановлено из клеток какой именно ткани. А к тому же в статье все расписано в деталях.

>Я понимаю, научному обозревателю не всегда легко разобраться, но ученым

Имхо, Елена (к Вашему сведению - доктор биол.наук) очень точно оценила культуру подобных комментаторов. Спасибо ей за статью (слыхал уже в новостях, но хотел узнать подробности).-

Какое из поколений - неважно. Важен метод. Из семечки - это как ребеночка родить естесственным путем. А из ткани - это как взять кусочек тела и из него нового человека вырастить, причем генетически точную копию. Авторы статьи употребляют слово для описания процесса "регенерация", то же самое слово, как для отрастания отломленного хвоста у ящерицы. Встают вопросы управления клеточной дифференциацией. Хотя с растениями это легче, чем с человеком. В принципе, методы разработаны в современной селекции. Так делают, чтобы из одного растения получить сразу много генетически идентичных копий. Если дбн не понимает такой разницы, то от этого хочется второй раз заплакать. В первый раз захотелось, когда она набросилась на читателя, сделавшего верное замечание. Ожидалось бы, что в таком случае сначала бладодарят и извиняются за неточность, а уж потом обьясняют, что знаете, у нас все-таки популярнуй сайт, нам такие детали не важны. Хотя, по-моему тоже, метод здесь не менее важен чем сам факт "ожившего современника мамонтов". Не зря же оживились "адепты клонирования".

Я ничего здесь не домонстрирую, я вступился за обиженного. Жалко что на научном сайте приходится вести дискуссию об этике, а не о науке. Там в этой статье есть еще один интересный момент – общее количество радиации, которой были изложены эти плоды за 30 000 лет. Радиация-то, по-видимому, семена и убила, доза была критическая, радиация разрушает ДНК. После понедельника прочитаю всю статью, напишу еще, пока прочитал только абстракт.

-

Не очень понятно, какой "новый материал для понимания хода эволюционного процесса" (а также экологии и условий...) дало конкретно это (действительно поразительное) воскрешение древней смолевки, если воскрешенное растение 30.000-летней давности оказалось практически идентичным (если я правильно понял) современному виду.

-

-

Оригинальную статью я не читал. А если судить по заметке, то ни о каких "существенных отличиях" речи быть не может - морфологически вид хорошо опознается именно как Silene stenophylla:

"...Древние и контрольные растения были примерно одинаковыми, но только современные растения с обоеполыми цветками (и с пестиками, и с тычинками), а древние дали поначалу только женские цветы, и лишь потом появились и обоеполые"-

Вы всегда о сабже по одному источнику судите? Тогда вот читайте: http://lenta.ru/news/2012/02/21/flower/ и да будет Вам щастье.

-

Во-первых, спасибо, но я уже нашел в сети гораздо более подробную информацию.

Во-вторых, я не понял, в чем здесь должно было заключаться моё счастье, если смолевка ископаемая практически идентична современной смолевке этого же вида.

В-третьих, в указанной Вами ссылке информация немного неточна - не написано, что ископаемая смолевка позже продемонстрировала такие же обоеполые цветы, что и у современного вида.

-

-

-

Последние новости

Последовательные стадии роста смолевки узколистной — растения с удивительной судьбой. 31 тысячу лет назад земляная белка спрятала его семена в своих кладовых, позабытые запасы замерзли, норки перекрылись десятками метров мерзлоты. Ученые нашли эти кладовые с семенами и, вооруженные передовыми технологиями, смогли заставить древние растения цвести и плодоносить. Получилось, что родительское растение видело мамонтов, а дочернее — ноутбуки и мобильные телефоны. Изображение из обсуждаемой статьи в PNAS