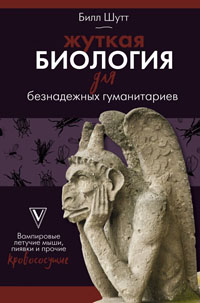

Быть вампиром

Наталья Резник,

кандидат биологических наук

«Химия и жизнь» №4, 2025

Вы думаете, вампиром быть легко? Налетел, укусил и умчался с хохотом? Ошибаетесь. Жизнь кровососа требует многих ухищрений и полна опасностей, так что не завидуйте вампирам.

Ухищрения кровопийц

Список любителей чужой крови включает десятки тысяч видов. В их рядах пиявки, клопы, клещи, многочисленные двукрылые (комары да мухи) и даже крошечные мошки, которые сосут кровь из набухших комариных животов. Не отстают от них и позвоночные: миноги, птицы и млекопитающие.

У млекопитающих кровью питаются летучие мыши — не случайно слово «вампир» ассоциируется у многих именно с ними. Существует даже род Vampyrus, но среди них как раз вампиров нет, только хищники встречаются. А истинных кровососов всего три (все — обитатели Центральной и Южной Америки), и принадлежат они к другим родам: белокрылый вампир Diaemus youngi, мохноногий вампир Diphylla ecaudata и обыкновенный вампир, Desmodus rotundus, он же большой кровосос и дeсмод — наиболее многочисленный и известный. А знаменит он потому, что в отличие от белокрылого и мохноногого вампиров, которые специализируются на птицах, десмод пьет кровь млекопитающих и даже людей кусает. Это единственное млекопитающее, которое паразитирует на млекопитающих. И наш рассказ как раз о нём.

Вероятнее всего, предками летучих мышей — вампиров (далее для краткости просто вампиров) были насекомоядные рукокрылые, которые кормились клещами и блохами, паразитирующими на теле животных, или насекомыми, собиравшимися вокруг открытых ран. От насекомоядности летучие мыши перешли к питанию кровью, вытекающей из ранок и укусов, а затем стали кусать сами.

Но прежде, чем укусить, жертву нужно найти. Вампиры охотятся в самую темную пору ночи, когда их не видят ни ночные хищники, ни потенциальная добыча, которая к тому же по ночам обычно спит. Зрение у них черно-белое и довольно слабое, но отлично развиты обоняние, эхолокация и слух. Десмоды слышат низкие частоты лучше, чем большинство летучих мышей, и распознают отдельных людей по звуку их дыхания. У них также великолепная пространственная память. В результате они могут найти не просто добычу, но конкретное животное, например лошадь, даже после того, как ее перевели на другое пастбище.

А почему им требуется именно эта лошадь и никакая другая? Вероятно, для экономии сил и времени. Прежде чем укусить, нужно найти на теле жертвы подходящее место, смочить его слюной, сбрить мех или перья. Во время бритья жертва может проснуться, стряхнуть вампира или даже прихлопнуть. Проще открыть старую ранку у животного, которое однажды уже позволило себя укусить: что один раз удалось, то и в другой получится.

Вампиры кусают там, где кровеносные сосуды подходят близко к поверхности кожи. Чтобы определить это место, у них есть специальные сенсоры инфракрасного излучения, расположенные в ямках рядом с носом и напоминающие термочувствительные органы ямкоголовых змей. Ни одно другое млекопитающее таких сенсоров не имеет. У всех позвоночных есть белки, помогающие обнаруживать опасно высокие температуры, обычно выше 43°C. У десмодов эти рецепторы гораздо более чувствительны и фиксируют температуру кожи млекопитающего 30–37°C.

Когда место для укуса найдено и подготовлено, можно наконец кусать. У летучих мышей очень острые зубы, которыми они вырезают кусочек кожи диаметром и глубиной около 5 мм. В эту ямку натекает кровь, которую летучая мышь слизывает. Подготовка и кормление занимают минут 40. На случай, если жертва в это время проснется, у десмода тоже всё предусмотрено. У него есть вибриссы, которыми он касается кожи хозяина, чтобы почувствовать его движения и успеть отпрыгнуть.

Desmodus умеет уклоняться от удара не хуже слепня или оленьей мухи. А на земле он прыгуч и подвижен более любой другой летучей мыши. Поскольку десмод предпочитает наземных млекопитающих, к спящей жертве он нередко подкрадывается пешком, а за убегающей может и бегом припустить.

Ходьба вампира напоминает ходьбу других четвероногих, а бег аналогов не имеет. Десмод передвигается скачками, но отталкивается не задними конечностями, а передними, потому что они длиннее и сильнее задних. Скорость вампирского прыжка, измеренная в неволе, превышала 2 метра в секунду. Канадский биолог Дэниел Рискин (Daniel Riskin) назвал этот аллюр бегущими отжиманиями. Это единственный известный среди позвоночных случай, когда группа животных, в данном случае летучие мыши, в ходе эволюции утратила способность бегать, а затем заново ее обрела.

Но вернемся к укусу. По понятным причинам летучая мышь старается сделать его безболезненным. Этому способствуют, во-первых, очень острые резцы, делающие тончайший и потому почти нечувствительный разрез, а во-вторых — слюна, которой вампир обильно смачивает место укуса. Она содержит десятки, а то и сотни белков, которые вырабатывают три пары слюнных желез. Среди этих белков есть и анальгетики, а также антикоагулянты.

Вампиры и тромбы

После укуса кровеносная система жертвы старается остановить кровотечение. Тромбоциты прилипают к стенке сосуда и своими телами затыкают пробоину. Клетки крови, опутанные нитями белка фибрина, образуют плотный сгусток — тромб. Поврежденный капилляр сжимается. Чтобы поесть, вампир должен преодолеть эти препятствия — сделать так, чтобы кровь продолжала течь из раны во время трапезы и не сворачивалась в желудке. Его слюна содержит белки, которые напрямую предотвращают образование тромбов, разрушают уже существующие тромбы, мешают агрегации тромбоцитов и предотвращают сужение сосудов. Есть там и ферменты, которые сосуды расширяют, а также не дают ранам затягиваться.

Несмотря на большое количество и великое разнообразие этих белков, ни один из них не уникален для летучих мышей-вампиров. Аналоги можно найти в слюне других кровососущих животных, включая кусающих мух, поцелуйных клопов, клещей, пиявок и улиток-вампиров.

Один из таких белков ученые пытались использовать на благо человека. Вампирская слюна содержит мощный антикоагулянт десмотеплазу (Desmodus Salivary Plasminogen Activator — DSPA), которая обеспечивает растворение тромба. Действует DSPA следующим образом. В крови присутствует белок плазминоген. Когда с ним взаимодействует другой белок, активатор плазминогена, он превращается в фермент плазмин, который расщепляет фибрин и таким образом растворяет тромб.

Активаторы плазминогена есть у всех млекопитающих, их также используют как лекарство для пациентов с ишемическим инсультом. Десмотеплаза тоже активатор плазминогена. В отличие от других активаторов, применяемых в клинике, у нее не нашли побочных эффектов, и при этом она в 180 раз активнее человеческого белка.

Desmodus rotundus хоть и называется большим кровососом, не так уж и велик. Летучие мыши-вампиры плейстоцена были вдвое крупнее нынешних. Фото: Roger Le Guen, Flickr CC

Ген десмотеплазы клонировали и полученный биотехнологический препарат испытали в клинике. Увы, если вводить DSPA спустя 3–9 часов после начала инсульта, пользы от него нет. Сейчас клинические испытания десмотеплазы прекращены, хотя белок продолжает привлекать внимание специалистов.

Но ведь летучая мышь может и сама случайно пораниться. Свои раны она, как всякое млекопитающее, зализывает, но кровью при этом не истекает. Ученые предполагают, что антикоагулянты выделяются в слюну вампиров только во время кормления, как это происходит у пиявок и клещей.

Вампирский голод

Свертываемость — не единственное свойство крови, затрудняющее питание вампира. Она еще и слишком жидкая для них. Например, у крупного рогатого скота кровь состоит из воды примерно на 78%. Чтобы получить достаточное количество питательных веществ, от избытка жидкости приходится избавляться. Летучая мышь-вампир начинает мочиться уже через несколько минут после начала кормления, что позволяет ей за один присест съедать как можно больше пищи. При весе 35 граммов десмод может за полчаса выпить более 20 граммов крови. Несмотря на частое мочеиспускание, после трапезы он весит в полтора раза больше, чем до нее. Поев, вампир летит обратно в свое гнездо, где пищеварение и выделение продолжаются. Аналогично ведут себя и другие кровососущие животные. Комары Aedes выделяют жидкость из ануса во время питания, как и мухи цеце, тогда как клещи загоняют избыток жидкости обратно в рану.

После сброса воды в кишечнике вампира остается желеобразный концентрат крови, который нужно усвоить. И здесь на помощь приходят многочисленные микроорганизмы. В кишечнике всех кровососущих животных, будь то комары, пиявки, морские миноги или летучие мыши, присутствуют в значительном количестве бактерии рода Aeromonas, обладающие множеством ферментов для разложения различных компонентов крови. Из фекалий десмода выделяют бактерии Aeromonas hydrophila.

Вообще кишечный микробиом летучих мышей-вампиров богат и разнообразен, в нём присутствуют более 280 видов бактерий и грибков. Они содержат гены, позволяющие вампирам переживать нехватку питательных веществ, например синтезировать углеродные соединения из CO2 и H2O. Наверняка среди них есть микроорганизмы, синтезирующие витамины. Бактерии же, по-видимому, помогают расщеплять мочевину, которой образуется много, потому что диета у десмодов белковая. Концентрация мочевины в крови вампиров и так в 5–10 раз больше, чем у других млекопитающих, большинство животных она просто убила бы.

Микробиоту летучих мышей исследовать трудно, потому что часть микроорганизмов может попадать в их кишечник с кровью жертвы. Многие из них патогенны, и на этот случай вампирский микробиом обогащен защитными бактериями, такими как Amycolatopsis mediterranei, синтезирующими противовирусные соединения.

Да, вампирами хоть и рождаются, способность эта дается не сразу. Летучие мыши живут дольше млекопитающих сходного размера, а вампиры — дольше большинства летучих мышей. В природе они доживают лет до 18, а в неволе — до 30. И детенышей своих выкармливают молоком не 3–12 недель, как другие летучие мыши, а 8–10 месяцев.

Как показывают наблюдения и физиологические исследования, юным вампирчикам требуется несколько месяцев, чтобы перейти от материнского молока к питанию кровью. В течение этого времени они обычно едят фекалии, и ученые предполагают, что таким образом молодежь заселяет кишечник гемолитическими бактериями. При смене рационов резко возрастает нагрузка на выделительную систему. Кровососы много писают, и почки перестраиваются, чтобы с этой нагрузкой справляться, — у взрослеющих вампиров они гипертрофированы. А еще молодняк должен научиться пить кровь, не пугая добычу. Это непросто, и в первые два года десмоды часто возвращаются в гнездо не поевши. На первых порах их подкармливают матери, отрыгивая кровь, а с кровью заодно передают и кишечные бактерии. Если голодными остаются взрослые животные, с ними тоже могут поделиться. Это не альтруизм. Вампиры подкармливают только хорошо знакомых родичей или соседей по гнезду. Нахлебников, которые только просят, а сами в случае нужды не помогут, летучие мыши избегают.

Вампиры не выдерживают без еды более 72 часов, несмотря на то, что могут для экономии энергии впадать в оцепенение. Проблема в том, что кровь малопитательна. Если удалить из нее воду, останется в основном белок, а жира и углеводов в крови примерно по 1%. Поэтому ни жир, ни углеводы вампиры не запасают, и энергетических резервов почти не имеют. Удержать то небольшое количество жира, которое они могут получить, вампирам помогают микробы кишечника. Они синтезируют фермент глицеролкиназу, участвующий в накоплении жира.

Что касается глюкозы, ее концентрация в крови не должна быть ниже определенного уровня, иначе летучая мышь просто хлопнется в обморок. Некоторые кровососы (мухи цеце, комары и жуки) компенсируют низкое содержание углеводов в своем рационе, превращая белки в углеводы. Летучие мыши-вампиры, по-видимому, эту возможность не используют. Зато у них уровень инсулина в крови ниже, чем у других млекопитающих, благодаря чему небольшое количество глюкозы остается в крови, предотвращая гипогликемию.

Обычно животные получают от окисления аминокислот всего 5–10% энергии. Вампиры же используют их в качестве основного источника топлива, в чём убедились экспериментально канадские исследователи Джулия Росси (Giulia Rossi) и Кеннет Уэлч (Kenneth Welch). Воспользовавшись тем, что десмоды умеют бегать, они запустили летучих мышей на беговую дорожку со специальным оборудованием, которое позволяет исследовать использование белка во время физической нагрузки.

Для этого эксперимента ученые поймали в тропическом лесу Белиза 10 взрослых самок и 14 самцов D. rotundus, выдержали их 18 часов без пищи, а потом накормили из пипетки консервированной кровью, содержащей аминокислоты, меченные изотопом 13C. Спустя 7–8 минут после кормления испытуемых отправляли на дорожку, которая двигалась со скоростью 10 м/мин. Дорожка находилась в низком тоннельчике, и улететь с нее мыши не могли. Обычно в подобных экспериментах животным дают освоиться на неподвижной дорожке. В случае с вампирами так не поступали, потому что летучие мыши старались найти на стенах и потолке небольшие трещины, за которые цеплялись пальцами и повисали, избегая контакта с лентой.

При скорости дорожки 10 м/мин вампиры по ней шли, когда скорость постепенно увеличивали до 20 м/мин, чередовали шаги с редкими прыжками. Еще через 1–2 минуты скорость увеличили до 30 м/мин, и летучие мыши поскакали. Ученые при разных нагрузках определяли дыхательный коэффициент (ДК) — соотношение объемов выдыхаемого CO2 и потребляемого O2. ДК, равный 0,7, указывает на окисление жиров, тогда как отношение 1,0 означает исключительное использование углеводов. Обычно с увеличением нагрузки животные переходят от окисления липидов к окислению углеводов, и ДК возрастает. Дыхательный коэффициент вампиров оставался постоянным при всех скоростях беговой дорожки и был равен 0,8–0,9, что указывает на окисление белков.

Изотоп 13C появляется в выдыхаемом углекислом газе почти сразу после начала движения, следовательно, вампиры очень быстро начинают использовать съеденную пищу. Причем различий между заменимыми и незаменимыми аминокислотами они, по-видимому, не делают и окисляют всё без разбора.

Жертвы

Но пора нам поговорить о том, на кого же нападают вампиры. Американский ветеринар Натали Браун (Natalie Brown) и колумбийский ученый Луис Эскобар (Luis Escobar) исследовали диету D. rotundus. Сведения они собирали с помощью молекулярных методов исследования, проведенных в неволе экспериментов, подсчетов следов от укусов, обнаруженных на теле разных животных, данных фотоловушек и полевых наблюдений. Более половины данных получены на основании опроса свидетелей или пострадавших, и они вызывают сомнения, потому что непрофессионалы могли ошибаться.

Так или иначе, ученые обнаружили, что жертвами десмода становятся не только млекопитающие. В списке добычи оказались 63 вида позвоночных, в том числе семь видов птиц, восемь видов рептилий и один вид амфибий.

Изначально десмод охотился на диких животных, преимущественно пекари (это американские парнокопытные млекопитающие, очень похожие на диких свиней), оленей, тапиров и капибар. Наблюдатели также видели нападения на пуму, койота, морского льва, гигантского броненосца, гигантского муравьеда и мексиканского тамандуа — муравьеда помельче. Пострадали от вампиров обезьяны, белки, крысы, даже желтоплечий листонос — плодоядная летучая мышь. В числе жертв оказались оранжевогрудый сокол, пингвин Гумбольдта, пеликан, баклан и домашняя курица, крысиный полоз и тростниковая жаба.

В общем, десмод готов кусать почти всякого, кто подвернется. У него есть аж четыре варианта активатора плазминогена DSPA, которые могут растворять сгустки крови и млекопитающих, и птиц. Но предпочитает он зверей, которые держатся группами и ночью спят. Поэтому, когда в Южную Америку завезли крупный домашний скот, вампиры с удовольствием переключились на коров, лошадей и свиней. На коз и овец по непонятной причине нападают реже. Есть также сообщения о нападении на собак и людей.

Урон, который десмоды наносят своим жертвам, велик, на одно животное нападает иногда несколько вампиров. Кровь у жертвы течет несколько часов после укуса, раненые животные слабеют от потери крови и становятся уязвимыми для многих патогенов. В ране развивается инфекция, даже если ее возбудители не были напрямую переданы летучими мышами. А еще вампиры переносят многие заболевания, самым опасным из которых считают бешенство. Кроме того, десмоды распространяют возбудителей ящура, лептоспироза, токсоплазму, трипаносом, разнообразных клещей и мух-паучниц (Nycteribiidae) — бескрылых кровососов, живущих на летучих мышах.

Экономический ущерб, наносимый вампирами животноводству, очень велик. В настоящее время в Перу регистрируют более 400 случаев смерти на 100 тысяч голов крупного рогатого скота, а в Латинской Америке от укусов десмодов ежегодно погибает от 100 тысяч до полумиллиона коров.

Ситуация усугубляется тем, что ареал обыкновенных вампиров неуклонно расширяется. Исторически они обитали в тропиках и субтропиках Латинской Америки, от юга Мексики до Северной Аргентины, и не поднимались выше 3500 метров над уровнем моря. Но климат меняется, леса вырубают, а земли распахивают, и эти изменения вытесняют вампиров на север и бoльшие высоты.

Известен случай, когда вампир укусил человека в Андах при температуре –6°С. Недавно десмодов обнаружили на севере Мексики, близ границы США, и в горах Коста-Рики. Потенциально они могут поселиться в Колумбии, Французской Гвиане, Суринаме, Венесуэле, Мексике, на больших высотах в Чилийских Андах, а также на юге США, в Техасе и Аризоне. При этом D. rotundus прекрасно адаптируется к новым ландшафтам и источникам пищи, оставаясь абсолютно кровоядным животным и распространителем смертельных заболеваний.

Десмоды могут охотиться даже на животных, которых содержат в зоопарках и жилых помещениях. Недавно зоологический институт в Бразилии сообщил о случае энцефалита, вызванного вирусом бешенства, у равнинного тапира, который, как полагают, заболел после укуса вампира. Летучую мышь обвиняют и в бешенстве белохвостого оленя, содержавшегося в неволе в Мексике. Оба случая повлекли за собой расходы на диагностику, профилактику сотрудников, вакцинацию и карантин других животных.

Чеснок не поможет

Естественно, с вампирами борются, но оптимального способа их ликвидации пока не нашли. Контролировать численность популяции сложно, поэтому в ходу простое уничтожение — места гнездования вампиров заделывают цементом или взрывают. Такие меры сокращения популяции признаны неэффективными, негуманными и представляющими угрозу для других видов летучих мышей, которые гнездятся рядом с вампирами. Массовый отстрел D. rotundus, чтобы быть эффективным, должен происходить в таких масштабах, которые, по сути, неосуществимы. Кроме того, это может спугнуть колонию, она рассеется и распространит бешенство.

Летучие мыши живут в дуплах и пещерах колониями, которые порой насчитывают сотни особей. Каждая колония разделена на группы помельче

В Латинской Америке пробовали вводить антикоагулянты крупному рогатому скоту, и вампиры погибали от кровоизлияния. Но последствия такой практики для здоровья самой скотины и людей-потребителей пока неясны. Спину пойманных десмодов смазывали мазью с антикоагулянтом варфарином, чтобы летучие мыши травились, чистя и вылизывая друг друга. Более дорогостоящий вариант предполагает смазывать варфарином места укусов на теле скота, потому что вампиры часто навещают одну и ту же жертву несколько ночей подряд. В конечном счете ни одну стратегию контроля популяции нельзя признать успешной, и исследования в данной области необходимо продолжать.

И вампиров, и домашних животных вакцинируют от бешенства. Вакцину, как и варфарин, наносят на шерсть летучих мышей. Эффективность этого мероприятия неизвестна.

Скот пытаются защищать от укусов сетками, искусственным освещением и ультразвуковыми сигналами, которые должны отпугнуть летучих мышей. Однако эти меры опять-таки могут побудить колонию перебраться на новое место вместе со всеми патогенами.

Но на каждую мышь найдется своя кошка. Кошки очень выручают владельцев небольших ферм, где скотина ночует недалеко от дома. С наступлением сумерек коты заступают на пост. Иногда они караулят вампиров, сидя на козах или коровах или рядом с ними, и ловят десмодов на земле, когда те приближаются к жертве, или во время медленного и низкого полета, когда насосавшийся упырь не может двигаться быстро. Одна кошка полагалась на слух и мчалась к свинарнику всякий раз, когда слышала хрюканье. В дождливые ночи кошки наблюдают из дома и выбегают наружу, если видят, как корова защищается от летучих мышей. Самого вампира заметить сложно. Десмоды не только охотятся в темноте, но и жертву стараются выбирать с темной шерстью, чтобы слиться с фоном.

Исследования показали, что на фермах с кошками скотина страдает от вампиров меньше, чем на соседних фермах, где кошек нет. Некоторые владельцы отмечали, что после появления кошки нападений на животных стало меньше. Кошка — суперзверь, это всем известно, однако существует опасность передачи бешенства от летучей мыши кошке и от кошки человеку.

Есть еще один метод защиты домашнего скота от вампиров. Надо поддерживать разнообразие диких видов, которое понижается на фоне развития сельского хозяйства. В конце концов, разгул летучего вампиризма — результат деятельности людей, которые вырубают леса и засаживают огромные площади одной культурой.

Вампиры не совсем бесполезны. Гуано, производимое D. rotundus, содержит больше азота, чем гуано различных плодоядных и насекомоядных летучих мышей. Но разводить вампиров ради их помета, пожалуй, не стоит.

В общем, всё, что мы знали о вампирах, — правда. Они избегают света, подкрадываются незаметно, живут очень долго, без крови долго не могут. Однако ничего сверхъестественного в их поведении нет. Это просто опасные паразиты.

Desmodus rotundus. Фото: Juan Cruzado Cortés, лицензия CC BY-SA