Глаз как дрянной фотоаппарат

Петр Волцит

«Квантик» №2, 2025

Глаз человека часто сравнивают с фотоаппаратом. Роговицу уподобляют наружной линзе окуляра, хрусталик — внутренней линзе, настраивающей резкость. (Правда, в глазу настройка фокуса достигается растяжением и сжатием хрусталика, а в фотоаппарате — удалением или приближением линзы неизменной формы, но это несущественные детали.) Зрачок, как и отверстие в диафрагме фотоаппарата, регулирует количество света, падающего на светочувствительный слой: в глазу это сетчатка, а в фотоаппарате — плёнка либо электронная матрица.

Всё верно: глаз и фотоаппарат действительно похожи по принципу работы! И, на первый взгляд, наш глаз даже намного совершеннее. Например, светочувствительное вещество в фотоплёнке состоит из зёрен диаметром (в лучшем случае)

Значит, наш глаз в пять раз «острее» цифрового фотоаппарата? Не спешите... Первая (сравнительно небольшая) проблема состоит в том, что и плёнка, и матрица фотокамеры имеют ничтожно малую в сравнении с фокусным расстоянием толщину. Толщина слоя фотоэмульсии на плёнке составляет

На такие длинные клетки невозможно точно навести резкость. Сфокусируешь свет в начале колбочек или палочек — так к концу он уже рассеется. Сфокусируешь на конце — окажется рассеянным в начале. А чувствительностью к свету обладает весь наружный сегмент колбочки и палочки: на какой бы его участок ни упал свет, клетка в любом случае активируется. В том числе и тогда, когда активироваться ей не следует: это её соседка должна была «увидеть» свет, а ей самой полагалось зарегистрировать тьму.

Если сфокусировать свет в точку (бесконечно малого диаметра) в начале наружного сегмента 40-микронной колбочки, к концу мы получим пятно диаметром около 3 мкм, больше диаметра самой колбочки. Может, фокусировать свет не на концах клетки, а на середине? Тогда сверху и снизу пятно рассеяния составит 1,5 мкм — уже лучше, но всё равно шире самой клетки. (Повторить расчёт вы можете сами в задаче 1) Колбочки в жёлтом пятне расположены очень плотно, почти вплотную, так что рассеянный свет, скорее всего, выйдет за пределы одной клетки.

К тому же наши расчёты — это лишь идеальная модель. Во-первых, глазное яблоко заполнено не вакуумом, а гелеобразным веществом, которое само по себе немного рассеивает свет. Во-вторых, фокус всё время немного «пляшет», потому что глаз совершает микроскопические движения влево-вправо, а мышцы, настраивающие хрусталик, слегка подрагивают. Поэтому точка, в которой фокусируются лучи, постоянно смещается, и лучи попадают не только на ту клетку, куда им «положено», но и на соседние, возбуждая и их тоже.

Но страшнее всего вопиюще несуразное устройство самой сетчатки. Вы наверняка представили себе, что светочувствительный наружный сегмент колбочки повёрнут навстречу свету — так и надо было бы сделать «по уму». Но, увы, он повёрнут назад, а перед ним, на пути световых лучей, расположен ещё внутренний сегмент с ядром и всеми другими органеллами клетки. А поверх колбочек и палочек расположены другие клетки сетчатки, в том числе нейроны, отводящие сигнал в мозг. Естественно, все эти слои клеток дополнительно рассеивают свет.

Такими уж сформировались наши глаза в процессе эволюции, что «провода» в них оказались проложенными поверх светочувствительной матрицы. Эволюция вообще очень плохой инженер и часто «изобретает» конструкции, за которые инженера-человека пинком вышибли бы из любого конструкторского бюро без права даже мыть полы в коридоре.

В итоге первичное «изображение» на сетчатке, составленное в виде мозаики возбуждённых и невозбуждённых клеток, оказывается размытым, малоконтрастным. Как будто вы снимали плохой камерой, да ещё и неверно выставили настройки съёмки.

Контрастность и резкость фотографии можно отчасти подправить в графическом редакторе. А что делать с плохим «снимком» на сетчатке? Нет ли у нас в голове какого-нибудь «фотошопа»? Есть. И «установлен» он не только в мозгу, но и прямо в глазу, сразу за слоем светочувствительных клеток (точнее, над ним, учитывая, как расположены нервные волокна).

Чтобы понять механизм работы этого «графического редактора», нужно вспомнить механизм передачи импульса с одной нервной клетки (нейрона) на другую. Нейроны обычно не срастаются друг с другом вплотную: даже в местах контактов (синапсов) между ними всегда остаётся щель. Чтобы передать импульс следующей клетке, передающий нейрон выделяет в эту щель вещества-медиаторы. Медиаторы активируют принимающий нейрон, возбуждают в нём нервный импульс, который бежит дальше.

Это если медиаторы обычные, возбуждающие. Но они могут быть и тормозными (ударение именно такое). Такие медиаторы не активируют следующую клетку, а наоборот, тормозят проведение по ней импульса. Или, по крайней мере, затрудняют его: делают нейрон вялым, «тормозным».

Тормоза нужны любой машине, они даже нужнее двигателя. И в нервной системе реакции торможения играют важную роль. Они позволяют нам сосредоточиться на одной задаче, временно отключив остальные мысли: позволяют засыпать, давая мозгу отдых. Реакция торможения лежит в основе умения затаиваться, помогающего многим животным (да и людям) остаться незамеченными при приближении хищника.

А в сетчатке тормозные медиаторы позволяют поднять контрастность полученного сетчаткой размытого изображения. Для этого нужно лишь многократно взаимно соединить отростками нервные клетки, проводящие импульсы от каждой колбочки или палочки в мозг. И снабдить эти отростки именно тормозными медиаторами. (В сетчатке есть не только отростки, но и отдельные горизонтальные нейроны, связывающие нервные пути от каждой колбочки в сеть, но это не так важно: сгодились бы и просто боковые «веточки».)

Автоматическая система подстройки контрастности готова! Рассмотрим её работу на простом примере: человек смотрит на границу чёрной и белой областей. На бумаге (стене, мониторе) граница резкая и контрастная. На сетчатке — не очень. Часть клеток, на которые свет не должен был упасть, всё же получили крохи рассеянного света и передали, пусть и слабый, нервный сигнал. А часть клеток, на которые должно было попасть 100% света, из-за рассеяния получили его меньше и передают недостаточно сильный сигнал1.

Если сигналы дойдут до мозга в таком безобразном виде, мозг «увидит» белое и чёрное поле и мутную серую полосу между ними. Но, на наше счастье, нейроны начинают химическое «сражение», пытаясь медиаторами затормозить друг друга. Разумеется, чем чаще по клетке бегут импульсы, тем больше тормозных веществ выделят связанные с нею боковые клетки. И тем сильнее затормозят её соседей.

Там, где клетки проводят импульсы от ровной белой (или ровной чёрной) области, их силы равны: один нейрон тормозит соседа в той же степени, что и сосед — его самого. В итоге мозг получает от обоих сигналы равной силы и верно распознаёт однородную белую (или чёрную) область. А вот на границе белой и чёрной областей «белый» (точнее, «светло-серый») нейрон окажется сильнее «чёрного» («тёмно-серого»). Значит, и затормозит его сильнее. А «чёрный» не сможет как следует дать ему сдачи: ведь по нему импульсы пробегают намного реже. И чем больше «белый» будет тормозить «чёрного», тем слабее и слабее у того будет становиться сигнал, тем меньше и меньше он будет тормозить соперника.

В итоге от пограничного «белого» нейрона до мозга дойдёт даже ещё более сильный сигнал, чем от нейронов, «увидевших» центральные части белого поля: те-то друг друга чуть притормаживают, а пограничный нейрон с одного бока полностью «задушил» голос оппонента и избавился от торможения с его стороны.

Так что мозг получит не просто контрастное, а суперконтрастное изображение (см. схему автоматического повышения контрастности изображения на нейронах сетчатки). Вы никогда не замечали, что порой края белой области, граничащей с чёрной, кажутся невероятно яркими, буквально светящимися? Хотя там нанесено то же самое количество белой краски, что и в центре пятна.

Схема автоматического повышения контрастности изображения на нейронах сетчатки.

А — так в реальности выглядит фрагмент рассматриваемого объекта, проецируемый на данный участок сетчатки.

Б — в таком виде свет от рассматриваемого участка попадает на светочувствительные клетки (Г).

В — интенсивность возбуждения светочувствительных клеток.

Д — боковые отростки нейронов, выделяющие тормозные медиаторы. Размер знаков «минус» показывает интенсивность торможения.

Е — интенсивность нервных импульсов на нейронах , отводящих импульсы от каждой группы палочек, в момент выхода из сетчатки.

Ж — изображение, складывающееся в мозгу

Ещё нагляднее этот эффект «бокового торможения» (по-научному — латерального ингибирования) проявляется на полосах Маха. Эту иллюзию открыл австрийский физик Эрнст Мах. Посмотрите на два изображения полосок разных оттенков серого. Слева на рисунке 1 полосы разделены белыми интервалами и выглядят обычно. А справа те же полоски сдвинуты вплотную — и на каждой границе двух полосок тёмный край кажется нам ещё темнее, а светлый — ещё светлее.

Рис. 1. Полосы Маха

Объяснение всё то же: клетки сетчатки, соседствующие с лучше освещёнными, угнетаются и посылают в мозг совсем слабый сигнал. Мозг воспринимает его как ещё более тёмную полоску, чем в реальности. А соседки «тёмных» клеток, забив конкуренток, наоборот, свой сигнал усиливают. И мозг, получив от них сильный сигнал, мысленно рисует более светлое поле.

Да, система автоматической подстройки контрастности иногда может порождать оптические иллюзии. Но ведь это лучше, чем видеть всё размытым, правда? Мы рассмотрели лишь один, самый первый «графический редактор», установленный прямо в глазу.

На самом деле всё гораздо сложнее, что видно на примере задачи 2. Дать полное объяснение тут весьма непросто, и мы предлагаем вам просто удивиться картинкам из задачи, задуматься над ней, а когда-нибудь потом и решить — может, сначала выбрав себе профессию, связанную с изучением работы мозга.

Задачи

1. Рассчитайте, как сильно рассеется свет, сфокусированный зрачком и хрусталиком точно на середине светочувствительного сегмента палочки. Примем, что диаметр зрачка равен 1,5 мм (при ярком освещении он именно такой), расстояние от зрачка до сетчатки — 20 мм, диаметр наружного сегмента колбочки — 1 мкм, а длина его — 40 мкм. Преломлением и рассеянием лучей в стекловидном теле и на клетках сетчатки пренебрежём.

Решение

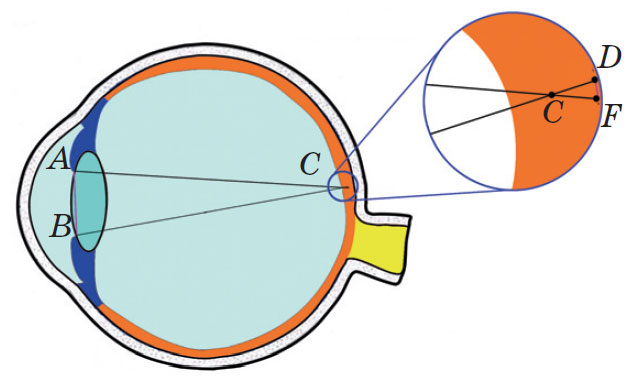

Нарисуем схему прохождения лучей света. Пройдя через зрачок диаметром 1,5 мм, лучи через 20 мм сходятся в точку, после чего расходятся под тем же углом (так как вертикальные углы равны). Значит, треугольник CDF, образованный лучами, прошедшими точку фокуса, и диаметром пятна рассеяния имеет те же пропорции, что и «большой» треугольник ABC, образованный лучами до пятна рассеяния и диаметром зрачка.

В треугольнике ABC стороны BC и AB относятся как 13,3 : 1. Значит, при длине CD около 20 мкм (40 мкм : 2 — мы условились, что свет фокусируется на середине наружного сегмента колбочки) DF составит 20 : 13,3 ≈ 1,5 мкм.

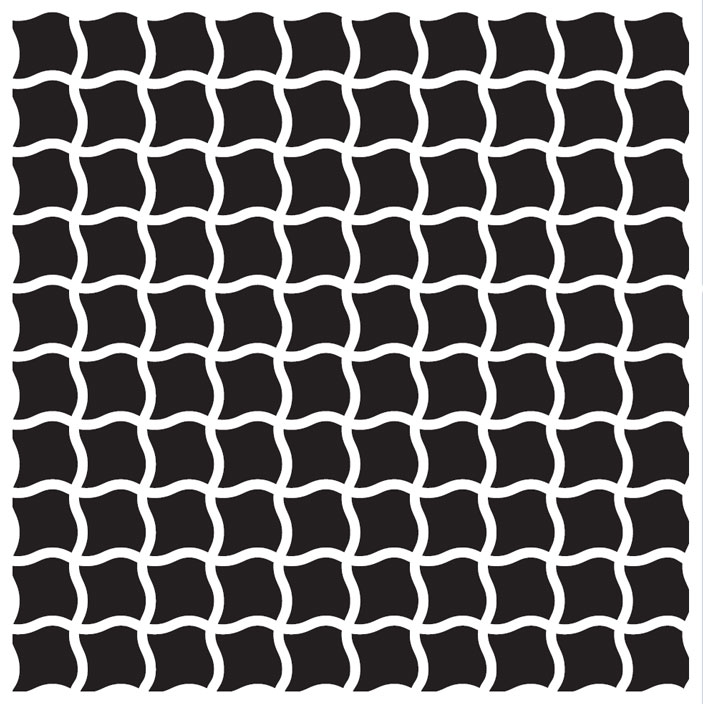

2. Посмотрите на рисунок 2: белые линии, разделяющие чёрные квадратики, совершенно однородные (белизна бумаги везде одинакова). Но большинству людей кажется, что «перекрёстки» чуть темнее: они сероватые, а не чисто белые (за исключением того «перекрёстка», на который мы смотрим прямо: он попадает на жёлтое пятно в глазу, в область наилучшего зрения, где, в частности, над колбочками почти нет рассеивающих свет клеток). Почему же «перекрёстки» сереют?

Рис. 2

И почему, если немного изогнуть белые линии, как на рисунке 3, все серые области на перекрёстках тут же исчезают?

Рис. 3

1 Говоря про сигнал «слабый» и «сильный», мы упрощаем реальную ситуацию. Нервный импульс всегда одинаково сильный: он либо распространяется по нейрону, либо нет (по принципу «всё или ничего»). Но за единицу времени сильно возбуждённый нейрон может передать очень много импульсов, а слабо возбуждённый — совсем мало. Мозг «считывает» частоту импульсов либо как сильный сигнал (яркий свет, сильная боль, громкий звук), либо как слабый (тусклый свет, тупая боль, шёпот).

-

Тут ещё ничего не описано про аберрации "объектива" - т.е. хрусталика. Да и по дифракционным искажениям объектив хорошего фотоаппарата гораздо лучше будет.

-

Тут ещё ничего не описано про аберрации "объектива" - т.е. хрусталика

А также сферическую аберрацию вообще любого объектива, при проецировании на плоскую матрицу.

И насколько "технологично" инженерно изготавливать светочувстительные матрицы вогнутыми и как они уже заполонили серийные устройства или хотя бы некоторые мощнейшие наземные и космические телескопы (нет). И как тут: https://www.nature.com/articles/s41467-020-19806-6 , вероятно, авторы "страдают ерундой", ага.

-

Роговицу уподобляют наружной линзе окуляраОбъектива. Окуляр - это куда человек смотрит глазом (например, в микроскопе или телескопе) В наш глаз некому смотреть глазом. Объектив - это линза, смотрящая на объект.

Насколько хорошо можно сфотографировать сумеречный/ночной с искусственным освещением пейзаж с Луной на небе, где были бы одновременно видны и детали пейзажа и самой Луны?

-

-

Не уверен. Может у меня фотоаппарат в мобильнике "не той системы", а вот "правильным" большим цифровым фотоаппаратом уже можно снять такой пейзаж, чтобы всё выглядело как видно глазами.

Но сильно сомневаюсь, что "техника дошла".

И ещё немного позабавило, что изменение фокусного расстояния путём изменения кривизны хрусталика запросто приравнено к перемещению самой линзы. Будто линза с изменяющейся кривизной совсем не нужна инженерам-оптикам и они её не пытались никогда получить. Что-то лисовиноградное здесь видится. =]

А также, что проложение "проводов" поверх светочувствительной матрицы - это прямо "вон из профессии" (и это при том, что "провода" эти исходно достаточно прозрачны - много ли прозрачных деталей есть в электронике?), а что касается "технологического отверстия" для них в сетчатке позвоночных, то можно подумать, что инженерные системы все прямо такие цельногладкие всегда и оных не имеют никогда, что инженерам прямо вот никогда-никогда не приходится идти ни на какие компромиссы архитектуры.

А системе, которая лишь из делящихся клеток, без линеек, транспортиров, теодолитов и одометров - путём одной только самоорганизации "снизу вверх" - исправно строит тех, кто успешно познаёт и строит всё остальное, архитектурные компромиссы в макромасштабе уже непозволительны оказываются.

При этом, если дело касается инженерной эффективности на клеточном и субклеточном уровне, то разве что только не имеющие соответствующего образования фантасты-мечтатели типа Эрика Дрекслера пытались ещё как-то уничижать инженерные решения живой природы там - на рубеже веков. А теперь и такой критики уже не слышно - что совершенно естественно в свете таких, например, работ: https://phys.org/news/2013-08-physicist-coli-replicate-thermodynamic-limits.html

И существования такого вот, например, явления: https://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion-limited_enzyme-

большим цифровым фотоаппаратом уже можно

В больших фотоаппаратах, насколько я в курсе, динамический диапазон (в фотографии он называется "фотографическая широта") не сильно отличается от таковой для мобильных телефонов, а "можно" за счёт технологии "выравнивания контрастов" - сейчас это называется HDR. То есть, как бы всё видно, но диапазон яркостей объективно остаётся довольно узким. Как эту проблему решает глаз - я точно не знаю, но по-моему, истинная широта у него всё-таки поболее будет. У бромсеребряной фотоплёнки широта тоже довольно узкая, хотя и чуть шире, чем у цифовой матрицы, но до глаза тоже не дотягивает.-

"можно" за счёт технологии "выравнивания контрастов" - сейчас это называется HDR. То есть, как бы всё видно, но диапазон яркостей объективно остаётся довольно узким.

Как и предполагал.

То есть "фотошоп против фотошопа", где более технологичное решение как минимум далеко не очевидно и в итоге не универсально.

-

-

-

инженерам прямо вот никогда-никогда не приходится идти ни на какие компромиссы архитектуры.

Это не компромисс архитектуры: у головоногих глаз устроен так же как у нас, но сетчатка не вывернута, то есть ничего этим приемом не решается. Это просто косяк эволюции.-

у головоногих глаз устроен так же как у нас

Вы это зоологическое открытие уже где-то опубликовали?то есть ничего этим приемом не решается. Это просто косяк эволюции.

То есть то, что позвоночные, в отличие от головоногих - вторичноротые с +1 зародышевым листком, никаких ограничений на эмбриогенез сенсорных органов накладывать никак не может?

-

-

-

И существования такого вот, например, явления: https://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion-limited_enzymekquote

Это явление и вне живой природы существует: реакции, ограниченные диффузией не редкость> что совершенно естественно в свете таких, например, работ: https://phys.org/news/2013-08-physicist-coli-replicate-therm

А это не глаз и даже не эукариоты. Это прокариоты, а они совершенны и самодостаточны. Жизнь по умолчанию. Мы молодцы только потому, что наверняка разнесли их споры по солнечной системе. Пионеры и Вояджеры говорят не очень тщательно стерилизовали. Сравнивать кривой глаз с совершенством - передергивать фактыodynamic-limits.html -

Это прокариоты, а они совершенны и самодостаточны. Жизнь по умолчанию.

Это да. Однако продуктивность экосистем после эукариотизации и кембрийского взрыва по сравнению м тупо одними цианобактериальными матами "несколько" возросла.

Ну и эффективность грибов-лишайников, полагаю, таки может быть как минимум сопоставимой с чисто прокариотными биоценозами не смотря на их "порочную эукариотность".

-

Художник Мария Усеинова