От R-эвдиалитов к P-эвдиалитам

Рамиза Расцветаева

«Природа» №6, 2021

Цирконосиликат эвдиалит — не только один из наиболее сложных по составу и структуре, но и весьма загадочный минерал. Со времени своего открытия 200 лет назад он вызывает постоянный интерес исследователей. Уникальность и практическая значимость эвдиалитовых руд определяется их комплексностью. Они — источники редкоземельных и многих редких элементов, включая цирконий, гафний, титан и ниобий. Разнообразие химического состава, структуры и условий возникновения этого минерала приводит и к разнообразию его кристаллохимических свойств. В статье рассматриваются кристаллохимические особенности эвдиалита, образовавшегося в специфических условиях медленной кристаллизации при низких температурах на последних стадиях остывания остаточного расплава, что позволило составу упорядочиться по позициям структуры с понижением симметрии от ромбоэдрической до примитивной. В данной работе описывается эвдиалит, впервые изученный в рамках симметрии Р3, и информация, которая получена о его структуре, приближенной к реальной.

Эвдиалит — не только один из чрезвычайно сложных по составу и структуре, но и весьма загадочный минерал. Со времени своего открытия 200 лет назад [1] он не перестает удивлять исследователей.

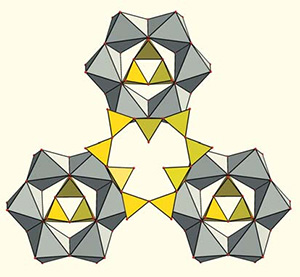

Первая расшифровка структуры эвдиалита, выполненная в 1972 г. [2], продемонстрировала всю сложность его строения. Было удивительно, что в его структуре содержится три типа колец — трехчленное и девятичленное из тетраэдров кремния и шестичленное из соединенных ребрами октаэдров кальция (рис. 1), причем два последних ранее известны не были. Необычно также и нахождение железа в центре полиэдра из четырех атомов кислорода в форме плоского квадрата. Не только открытый полиэдр, но и односторонняя координация до этого не была известна кристаллохимикам. Даже академик Н. В. Белов — инициатор структурного исследования эвдиалита — отнесся с недоверием к такому результату и просил своих сотрудников перепроверять его снова и снова. Промедление с публикацией чуть было не обернулось потерей приоритета советских ученых в расшифровке структуры этого минерала. Почти одновременно вышла статья зарубежных авторов Дж. Джузеппетти, Ф. Мацци и К. Тадини [3], где описывалась точно такая же координация железа в структуре эвдиалита. Более того, как оказалось впоследствии, в квадратную ловушку попадает не только железо, но и натрий, и цирконий, и тантал — все, что подходит по размеру, независимо от заряда элемента [4].

Хотя основные детали структуры эвдиалита уже были известны, мы спустя 15 лет исследовали его повторно: на смену фотометоду пришли автоматические дифрактометры, и появилась возможность получить более точный экспериментальный набор отражений. Эвдиалит снова удивил научную общественность.

Конкуренция ячеек

На карте электронной плотности наряду с уже знакомыми мы обнаружили неизвестные ранее позиции, которые находились на коротких расстояниях друг от друга и заполнялись частично [5]. Такое расщепление единой позиции было необычно и до этого не наблюдалось. Мой доклад в ИГЕМе (Институте геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН) прозвучал как гром среди ясного неба. Минералоги не могли поверить. И даже кристаллограф нашего института доктор физико-математических наук Искра Михайловна Руманова, которая пользовалась непререкаемым авторитетом, заявила, что такое «не может быть никогда».

Оказывается, может, если разнокалиберные катионы присутствуют не одновременно в одной ячейке, а статистически распределены по разным со сдвигами из среднего положения. В дальнейшем подобное расщепление позиций в крупных полостях каркаса было установлено во многих цеолитоподобных структурах, и оно уже никого не удивляло.

Н3О против Н2О

Поскольку эвдиалиты разного состава стали исследовать и у нас, и за рубежом, накопилась немалая информация о минералах этой группы. Среди них были и гидратированные образцы, в которых атомы натрия замещаются водородсодержащими группировками. Один такой гидратированный минерал мы назвали в честь нашего Института кристаллографии Российской академии наук (ИК РАН) икранитом1. Особенность этого минерала — низкое содержание натрия, и замещающие его в крупных полостях группировки мы считали оксониевыми (Н3О+). Минералоги же привыкли к тому, что подобное замещение происходит за счет молекул воды, и в оксониевые группы в природных соединениях не верили. Хотя молекулы воды нейтральны и не могут компенсировать нехватку зарядов, достоверным доказательством присутствия оксониевых группировок могла стать лишь прямая локализация трех атомов водорода вокруг кислорода. Однако мы локализовали только атомы кислорода. Атомы водорода слишком легкие, и при этом их позиции заселены частично из-за подвижности подобных группировок, тем более что они не полностью замещают натрий и их кислороды занимают позицию тоже частично. Прямым подтверждением наличия оксония могли послужить и ИК-спектры, но оксоний в спектрах эвдиалитов редко проявлялся, а если и был, то выглядел неубедительно. И даже сейчас, когда аппроксимация водородсодержащих групп оксонием признана, некоторые исследователи продолжают относиться к нему скептически.

Куда подевалось шестичленное кольцо?

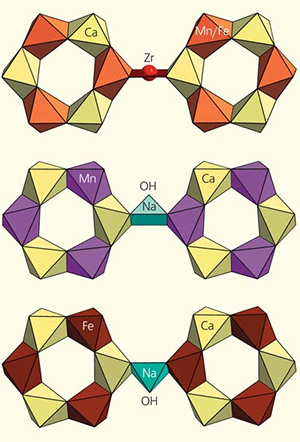

Рис. 2. Чередование октаэдров марганца и натрия в шестерном кольце структуры воронковита. В центре квадрата находятся атомы Fe

Первые расшифровки структуры эвдиалита были выполнены в рамках пространственных групп R3m и R\(\overline{3}\)m [2, 3]. Последующие работы описывались так же, пока минералоги не встретились с образцами, в которых содержание кальция было резко понижено. Конечно, дефицит кальция без проблем восполнялся марганцем, железом и др., образующими смешанную позицию в октаэдре шестичленного кольца. Но иногда кальций не объединялся с этими элементами, и они обособлялись в пределах шестичленного кольца в двух разнообъемных октаэдрах (рис. 2). Это упорядочение привело к потере плоскости симметрии между неэквивалентны ми по составу и размеру октаэдрами и к распаду единого кольца на две тройки октаэдров, что понизило симметрию до осевой группы R3.

Такая трансформация шестичленного кольца не вызвала возражений научной общественности — то ли из-за того, что привыкли к эвдиалитовым чудачествам, то ли потому, что его описали авторитетные зарубежные ученые в онейллите [6]. А вслед за ними и мы открыли несколько минералов с такой же симметрией: воронковит, раслакит и ряд разновидностей [4, 7, 8].

От эвдиалитов к мегаэвдиалитам

Исследование эвдиалитов продолжалось, и казалось, что они изучены вдоль и поперек. Но нет! А. П. Хомяков обнаружил на горе Аллуайв Ловозерского щелочного массива (Кольский п-ов) эвдиалит с удвоенной ячейкой и назвал его аллуайвитом [9]. Как такое может быть? Ведь ячейка эвдиалита и так огромная, а тут еще в два раза больше. Шутка ли — 61 Å! Не поверили и члены Комиссии по новым минералам, номенклатуре и классификации (КНМНК). Они взяли тайм-аут на три года, чтобы с этим разобраться, а Хомяков тем временем нашел еще несколько таких же «двухэтажных» представителей. Наше рентгеноструктурное исследование не оставляло сомнений в существовании целого семейства мегаэвдиалитов. И мы смогли убедить Комиссию в реальности их существования и утвердить четыре минеральных вида — аллуайвит, дуалит, лабиринтит и расцветаевит.

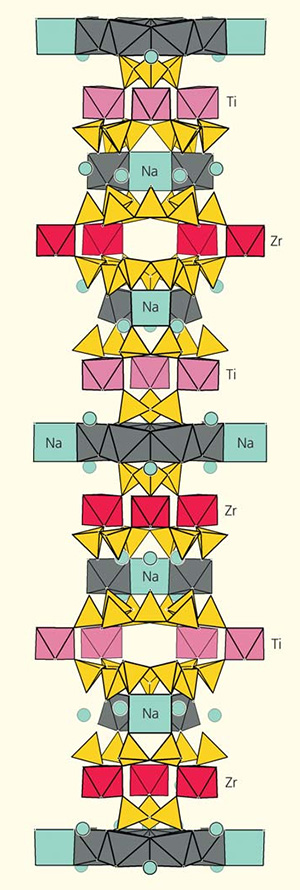

Структуру эвдиалитов можно представить состоящей из блоков толщиной 10 Å, которые содержат четыре слоя (Са—Si—Zr—Si) и трижды повторяются по закону R-решетки, образуя 12-слойную постройку. В случае каких-либо изменений в одном из слоев исходный четырехслойный блок удваивается, а образовавшийся восьмислойный толщиной 20 Å при троекратном повторении R-трансляциями формирует структуру с удвоенной ячейкой (с ~ 61 Å), в которой продолжают «работать» те же пространственные группы. Такое упорядочение типа «сверхструктуры» связано в основном с изоморфными замещениями в одной или нескольких позициях исходного блока [4]: Zr на Ti (аллуайвит и дуалит), Na на Fe (лабиринтит), Na на K (расцветаевит) и Na на Mn (гипермарганцевый эвдиалит).

Хомяков настолько поверил в удвоение ячейки, что решил удваивать все эвдиалиты подряд, и мне пришлось ему объяснять, что теоретически это возможно, но реализуется в редких случаях, и произвольно удвоить ячейку любого эвдиалита невозможно.

От циркониевых эвдиалитов к титановым

Рис. 3. Чередование Zr- и Ti-октаэдров в структуре дуалита

Совместное присутствие циркония и титана в природе встречается редко. В эвдиалитах частичное замещение циркония титаном установлено во многих образцах, но при этом титан выступает в качестве небольшой примеси. Однако в аллуайвите [9] подобное изоморфное замещение приняло такие масштабы, что эвдиалит из цирконосиликата превратился в титаносиликат, а дуалит [10] (рис. 3) наполовину стал цирконосиликатом и на половину — титаносиликатом. Один из минералогов всерьез выказал озабоченность тем, что открываемое месторождение может оказаться не циркониевым, а титановым, и мне пришлось успокоить его, так как титановые эвдиалиты скорее экзотика, чем распространенное явление. Замещение циркония на титан приводит к удвоению ячейки, и титановый и полутитановый эвдиалиты принадлежат к семейству мегаэвдиалитов.

Но чудеса эвдиалита на этом не кончаются. Исследования в течение 50 лет десятков образцов разного состава из различных регионов показали, что эвдиалит не один минерал, а целое семейство, и кристаллизуются его члены всяческими способами. Одни растут из расплава, другие из раствора, а третьи образуются вообще насухую — твердофазной реакцией.

По мнению Хомякова, мегаэвдиалиты как раз относятся к «особой генетической группе трансформационных минеральных видов» [11]. Кристаллизуются все они без проблем в большом количестве во многих регионах мира. Однако в лабораториях до сих пор ни одним способом так и не смогли вырастить ни одного зерна этого минерала. И еще: эвдиалит легко растворяется в кислоте даже без нагревания (именно это и отражено в его названии, которое в переводе с греческого означает «растворимый в кислоте»). Но при этом он образует желатин, препятствующий извлечению циркония и других редких элементов. Химики никак не могут найти оптимального решения этой проблемы.

Об этом удивительном минерале опубликовано множество статей, обзоров и монографий. Мы неоднократно писали о нем и в «Природе»2. Казалось бы, каких еще чудес можно ожидать от эвдиалита? Не пора ли поставить точку в его исследовании? И вот новое чудо случилось совсем недавно. И я снова готова выслушивать критику и заявления типа «такого не может быть». И в который раз время покажет, что в эвдиалитах все возможно и прекращать его исследования рано.

А сейчас подробнее о том необычном, что удалось мне обнаружить в структуре эвдиалита.

R3-эвдиалиты

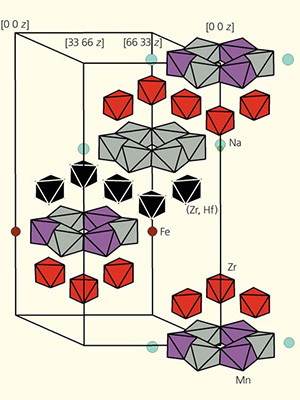

Минералы группы эвдиалита тригональные, а его кольца обеспечивают наличие осей третьего порядка с координатами [0 0 z], [2/3 1/3 z] и [1/3 2/3 z].

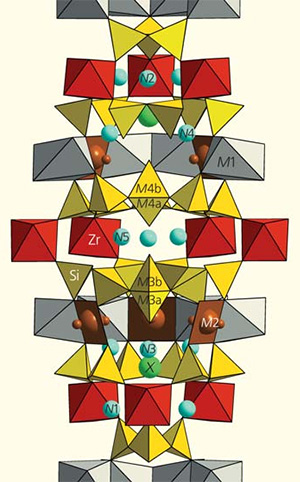

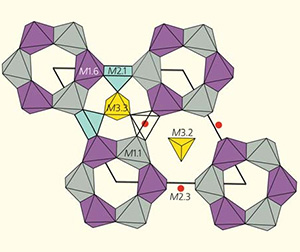

Рис. 4. Структура эвдиалита в проекции на ось [1/3 2/3 z]. Zr располагается в октаэдре, а Si — тетраэдре. Буквами показаны позиции структуры

За счет R-трансляции все три оси взаимозависимы и состав вокруг оси [0 0 z] повторяется трижды со сдвигом вдоль осей (z + 0.33) и (z + 0.66) соответственно. Описание независимого фрагмента структуры принято привязывать к одной из осей [4, 12, 13] — чаще всего к оси с координатами [1/3 2/3 z] (рис. 4).

Исследователи полагают, что симметрия эвдиалита обусловлена не только его составом, но и условиями кристаллизации. Минералы, которые формируются на ранней стадии при высоких температурах, характеризуются центросимметричной группой R\(\overline{3}\)m. С понижением температуры в условиях более медленной кристаллизации состав в эвдиалитах упорядочивается в рамках ацентричной группы R3m. Если присутствуют оба фактора (специфический состав и низкая температура), возможно упорядочение с дальнейшим понижением симметрии и переходом в осевую группу R3.

Теоретически возможно и дальнейшее упорядочение (перпендикулярно оси третьего порядка) в рамках традиционной ячейки (с ~ 30 Å), но с потерей R-трансляции и переходом в тригональную симметрию с примитивной Р-решеткой. При этом в группе Р3 из всех элементов симметрии сохраняется только ось третьего порядка (не считая, конечно, трансляций вдоль параметров ячейки). Раз оси [0 0 z], [1/3 2/3 z] и [2/3 1/3 z] становятся независимыми, то и вся структура распадается на три независимых фрагмента, а связывающие их трансляции [1/3 2/3 2/3] и [2/3 1/3 1/3] превращаются в псевдотрансляции.

Как все начиналось

Начиналось все просто и буднично. Нам передали образец, найденный в ультраагпаитовом пегматите горы Аллуайв. Мы исследовали его, используя комплекс методов: микрозондовый и рентгеноструктурный анализы, ИК-спектроскопию и др. В составе минерала обнаружили главные и примесные элементы (с учетом неоднородности зерен приводятся пределы их содержаний): Na16–17K0.3–0.4Ln0.2–0.3Y0–0.2Ca2.75–2.9Mn1.5–1.6Fe1.2–1.3

Zr3.9–4.0Ti0.3–0.4Nb0.1–0.3Hf0.2Si25.6–25.9Cl0.85–0.9, которые в троекратном размере заполняли всю ячейку. Ничего особенного: низкокальциевый (меньше шести атомов) и высокоциркониевый (более трех атомов) промежуточный член ряда твердых растворов раслакит—сергеванит—онейллит. Да, много циркония, но бывало и больше. Параметры элементарной тригональной ячейки не выходят за пределы найденных в обычных 12-слойных эвдиалитах: a = 14.204(1) Å, c = 30.087(3) Å, V = 5257.0(1) Å3. Симметрия, как и ожидалось, R3. Несмотря на достигнутое достаточно низкое значение R-фактора (4.9%) и удовлетворительные значения уточненных параметров в 70 независимых позициях, структура не выявила ничего нового в основных ключевых позициях. Кальций занял место в одном октаэдре с небольшим количеством марганца и железа, а в другом — кальция меньше, а железа с марганцем больше. Весь цирконий (вместе с гафнием) разместился в изолированном Z-октаэдре, а избыток — в квадрате. Что с этим делать? Ведь работа проделана большая, а результат не очень-то и оригинальный. И тут я обратила внимание на одну особенность эксперимента...

Дифракционный эксперимент был получен на современном монокристальном CCD-дифрактометре Xcalibur Oxford Diffraction (MoKa-излучение). При вводе программа отбраковала отражения, у которых индексы не соответствуют правилу погасания R-решетки: –h + (k + l) = 3n. Такое всегда случалось и раньше. Что-то в структуре эвдиалита не соответствовало распределению атомов по R-закону, но это что-то незначительное и не отменяло структурный мотив, в котором абсолютное большинство атомов ему подчиняется. Программа не пропускала эти малочисленные и слабые отражения и правильно делала. Так было всегда, но в этот раз запрещенных рефлексов как-то особенно много — несколько сот, и они не слабые, а есть и очень даже сильные. Выходит, что около 1% отражений отвечают за нарушение R-трансляций. Как тут быть? Может, не отказываться от них? К тому же необычно много и независимых (усредненных) отражений — 5620 рефлексов с F > 3σ(F), что в дватри раза превышает получаемые ранее от других образцов. Чтобы учесть запрещенные отражения, нужно понизить симметрию, но это приведет к троекратному увеличению количества позиций, а их и так немало в структуре эвдиалита (60–70 в пространственной группе R3). Хотя десятки структурно изученных минералов группы эвдиалита описаны в рамках R-решетки [4, 12, 13], теоретически допустима возможность понижения симметрии с нарушением R-трансляции. Но замахнуться на святая святых (R-центрировку) эвдиалита — решение смелое. Никто и никогда этого не делал. Скорее всего, ничего и не выйдет, но попробовать-то можно... Попробовала — и... получилось! Специальная программа (в АРЕН-системе) локализовала в рамках пространственной группы P3 165 независимых позиций [14], и вся модель уточнилась до итогового фактора расходимости R = 4.9% в изотропно-анизотропном приближении атомных смещений [15]. Так впервые было доказано существование эвдиалита с примитивной ячейкой!

Р3-эвдиалит

Что же изменилось в структуре с переходом в примитивную ячейку? Распределение катионов по позициям Р-структуры в целом соответствует найденному в рамках R-структуры. Однако понижение симметрии позволило увидеть больше структурных деталей и установить ряд новых закономерностей упорядочения катионов не только в данном уникальном минерале, но, предположительно, и в структуре других эвдиалитов в условиях максимального упорядочения их состава в ключевых позициях. Существенное приближение к реальной структуре данного образца косвенно подтверждается сокращением (вплоть до полного исчезновения) количества расщепленных и смешанно-заселенных позиций.

Основные особенности состава и строения изученного минерала отражены в его кристаллохимической формуле (Z = 1), в которой квадратными скобками выделены составы ключевых микрообластей: N1–5[Na47.85K1.2]M1.1[(Mn,Fe)6Ca3]M1.2[Ca5.7(Mn,Fe)2.4Ce0.9]Z[Zr8.4Hf0.6]M2

[Na6.15Zr2.85]M3[Si1.4Nb0.5Ti10.4]M4[Si1.5Ti0.79Nb0.5][Si24O72]3(OH)7.17Cl2.75·3Н2О.

Я не привожу детализацию распределения состава по конкретным позициям в каждой микрообласти, поскольку формула была бы чересчур громоздкой.

Цирконий и гафний — очень ценные металлы для промышленности. Благодаря сходству в кристаллохимических свойствах (радиусах ионов и зарядов) эти элементы — аналоги, часто сопровождающие друг друга. В большинстве эвдиалитов гафний присутствует в качестве небольшой примеси в позиции циркония. И в данном образце (хотя содержание гафния почти в 10 раз больше обычного) он находится вместе с цирконием в единой Z-позиции. И только в рамках Р-ячейки, где единая позиция распадается на три независимые, в одной из них удалось зафиксировать присутствие гафния (Zr0.8Hf0.2), в то время как две другие содержат только цирконий. Таким образом, было установлено, что одна из причин нарушения R-трансляции связана с примесью тяжелых атомов Hf, которые распределены не по трем позициям, а сконцентрированы в одной из них.

Рис. 5. Распределение М2-позиций в R-ячейке

В большинстве эвдиалитов содержание циркония не превышает трех атомов на независимую часть R-ячейки, что достаточно для заполнения изолированного Z-октаэдра. При недостатке циркония эту позицию дополняют атомы титана или ниобия с небольшой примесью гафния. В обогащенных же цирконием образцах избыток атомов Zr чаще всего помещается в квадрат между шестичленными кольцами, наряду с Fe, Mn, Na и другими элементами. В данном образце избыточный цирконий находится в центре квадрата со средними расстояниями M2—О = 2.07 Å. По обе его стороны расположены позиции натрия. Они образуют два пятивершинника: один с примесью циркония (среднее расстояние M2—О = 2.11 Å), а другой, более крупный (M2—О = 2.24 Å), содержит только натрий. С учетом заселенности этих позиций преобладающим катионом в M2-микрообласти становится натрий. В R-ячейке обе натриевые позиции находятся на коротких расстояниях от центра квадрата (0.48 и 0.64 Å) и заполняются статистически (рис. 5), тогда как в Р-ячейке они разнесены на большие расстояния (>4 Å) и заполнены нацело (рис. 6).

Рис. 6. М1-полиэдры вокруг осей [0 0 z], М2-полиэдры вокруг осей [1/3 2/3 z] и [2/3 1/3 z] в Р-ячейке

Таким образом, заполнение М2-позиций нарушает R-центрировку, как из-за состава, так и из-за формы и размеров полиэдров.

Атомы кальция и приблизительно равные количества Fe и Mn, восполняющие недостающее его количество, распределяются в структуре Р3-эвдиалита по шести (вместо двух) независимым М1-позициям в октаэдрах шестичленного кольца. Они заселены либо только Са, либо атомами Mn или Fe, либо смесью (Mn,Fe) (рис. 7).

Рис. 7. Упорядочение Mn, Fe и Са в октаэдрах шестичленного кольца вокруг осей третьего порядка [0 0 z], [1/3 2/3 z] и [2/3 1/3 z] и распределение М2-катионов между ними на высоте: z = 0 (a), z = 0.33 (b), z = 0.66 (c)

Другие ключевые позиции (M3 и M4) в R-структуре находятся на оси третьего порядка вблизи центров девятичленных колец [Si9O27]. M3-позиции располагаются выше и ниже плоскости кольца на коротком расстоянии друг от друга и статистически заняты либо тетраэдрами (T + T), либо октаэдрами (O + O), либо полиэдрами обоих типов (T + O). Аналогично распределяются и позиции в микрообласти M4. Поскольку минерал высококремнистый, Si-тетраэдры доминируют в обеих группах (M3 и М4), а примесные атомы Ti и Nb располагаются в октаэдрах, которые статистически замещают Si-тетраэдры. Распределение таких октаэдров и приводит к нарушениям R-трансляций. Кроме того, на двух осях (как в М3-, так и в М4-позициях) наблюдается обычная ориентация Si-тетраэдров внутрь межкольцевой полости. Октаэдры же Ti и Nb развернуты наружу от нее, в то время как на одной из осей Р3-структуры Ti-октаэдры развернуты внутрь N5-полости, вытесняя из нее атомы натрия. Нарушение R-трансляций при распределении атомов Na вокруг трех осей происходит за счет сдвигов их позиций, что обусловило изменение формы и координации Na-полиэдров.

Крупные анионы X1 и X2 находятся на оси третьего порядка и включаются в координацию Na-полиэдров, расположенных вокруг оси. Их заполнение атомами хлора и молекулами воды в Р3-ячейке реализуется также с нарушением R-трансляций. Наибольшее количество хлора (1.56 атома) находится в Х1-области, где хлор совместно с молекулами воды захватывает все позиции на трех независимых осях. Его меньшая часть (1.2 атома) занимает также совместно с молекулами воды лишь две оси в области Х2, а на третьей располагается только вода.

Низкокальциевые минералы, как правило, относятся к структурным типам онейллита или раслакита или образуют промежуточный член твердых растворов между ними. Их сравнение дано в таблице, где приведены доминирующие компоненты в ключевых позициях. Они принадлежат к типоморфным минералам специфических горных пород Ловозерского комплекса (наиболее высокощелочных разновидностей нефелиновых сиенитов и связанных с ними пегматитов) и характеризуются низкой симметрией с осевой пространственной группой R3. Однако тенденция к упорядочению «по горизонтали» (перпендикулярно оси 3), заложенная в тригональной структуре эвдиалита, реализовалась в данном образце как результат сочетания состава (низкое содержание кальция при высоком содержании циркония) с необычными условиями кристаллизации.

Р3-сергеванит

Насколько же уникальна изученная нами структура? Может быть, этот образец эвдиалита — единственный и неповторимый? Или когда-то где-то понижение симметрии было пропущено? Я стала пересматривать ранние эксперименты под новым углом зрения. И снова удача! Сохранился эксперимент, который мы передали несколько лет назад Н. В. Чуканову с коллегами для изучения и утверждения нового минерального вида [Na12K(H3O)2] Ca3(Mn2Ca)(Na2Fe)Zr3Ti0.5Si25.5O72(OH)3·H2O под названием «сергеванит». Хотя структура была решена и опубликована ими в рамках R3-группы [16], я заподозрила, что они не увидели оснований для понижения симметрии. А основания были. Эксперимент из 80 тыс. отражений содержал 1.25% отражений, которые нарушали закон погасания R-решетки. И многие из них сильные! Невероятно! Как можно игнорировать такое? И вот мое новое решение структуры в рамках пространственной группы Р3 привело к уточнению распределения состава по 171 позиции. Работа готовится к публикации, но основные результаты могут быть даны для сравнения с предыдущей структурой.

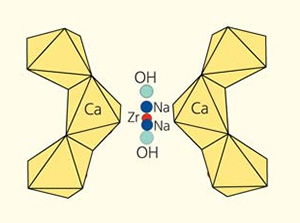

Распределение гафния в Z-октаэдрах подтверждает прежний вывод. Этот тяжелый элемент входит в виде примеси только в один из трех независимых октаэдров циркония, а значит, с нарушением R-центрировки ячейки (рис. 8).

Рис. 8. Распределение состава по ключевым позициям в структуре Р3-сергеванита

В шестичленном кольце сергеванита содержится 2/3 Са и 1/3 марганца. При этом атомы Mn находятся в октаэдре, который чередуется с Са-октаэдром не во всех трех шестерных кольцах (как это следует из R3-структуры), а только в двух. А третье кольцо остается целиком кальциевым (см. рис. 8).

Из рис. 8 также видно, что М2-ключевая позиция, находящаяся между шестичленными кольцами, четко указывает на распределение железа и атомов натрия между тремя независимыми кольцами в структуре с пространственной группой Р3.

Распределение Si- и Ti-атомов в позициях М3 и М4 отличается тем, что на оси [0 0 z] находятся только атомы Si как в М3-, так и М4-позиции, а на двух других осях находятся атомы Si и Ti с доминированием кремния.

* * *

В многочисленных работах по синтезу неорганических соединений при снижении температуры кристаллизации регистрировался переход от высокосимметричных кристаллов к более низкосимметричным. Этот переход — следствие кинетических, а не термодинамических факторов. Он связан с уменьшением скорости процесса при понижении температуры. Изученный нами образец с точки зрения геохимических особенностей и генезиса — аномальный, и ряд признаков указывает на его позднепегматитовое происхождение. Наше структурное исследование согласуется с этими наблюдениями и подтверждает тенденцию к упорядочению состава с понижением симметрии при экстремальных условиях кристаллизации эвдиалитов. Возможно, в случае сергеванита распределение состава обусловлено аналогичными условиями кристаллизации минерала.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках Государственного задания ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН в части рентгеноструктурного анализа и Российского фонда фундаментальных исследований (проект 18-29-12005) в части кристаллохимического анализа высокоциркониевых минералов группы эвдиалита. Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» при поддержке Минобрнауки (проект RFMEFI62119X0035).

Литература:

1. Sjöqvist A.S.L. The Tale of Greenlandite: Commemorating the Two-Hundredth Anniversary of Eudialyte (1819–2019). Minerals. 2019; 9(8): 497–510.

2. Голышев В.М., Симонов В.И., Белов Н.В. Кристаллическая структура эвдиалита. Кристаллография. 1972; 17(6): 1119–1123.

3. Giuseppetti G., Mazzi F., Tadini C. The crystal structure of eudialyte. Tshermaks Mineral. Petrogr. Mitt. 1971; 16: 105–127.

4. Расцветаева Р.К., Чуканов Н.В., Аксенов С.М. Минералы группы эвдиалита: кристаллохимия, свойства, генезис. Нижний Новгород, 2012.

5. Расцветаева Р.К., Андрианов В.И. Новые данные о кристаллической структуре эвдиалита. ДАН СССР. 1987; 293(5): 1122–1126.

6. Johnsen O., Grice J.D., Gault R.A. Oneillite: A new Ca-deficient and REE-rich member of the eudialyte group from Mont Saint-Hilaire, Quebec, Canada. Can. Mineral. 1999; 37: 1111–1117.

7. Расцветаева Р.К., Хомяков А.П. Кристаллическая структура нового Mn,Na-упорядоченного аналога эвдиалита с симметрией R3. Кристаллография. 2000; 45(4): 649–653.

8. Екименкова И.А., Расцветаева Р.К., Чуканов Н.В. Упорядочение кальция и железа в минерале группы эвдиалита с симметрией R3. Докл. АН. 2000; 374(3): 352–355.

9. Расцветаева Р.К., Хомяков А.П., Андрианов В.И., Гусев А.И. Кристаллическая структура аллуайвита. ДАН СССР. 1990; 312(6): 1379–1383.

10. Rastsvetaeva R.K., Khomyakov A.P., Chapuis G. Crystal structure and crystal-chemical features of a new Ti-rich member of the eudialyte family. Zeit. fur Krist. 1999; 214: 271–278.

11. Хомяков А.П. Понятие о трансформационных минеральных видах и разновидностях. Минералогическое общество и минералогическая наука на пороге XXI в. Тез. докл. СПб., 1999; 263.

12. Rastsvetaeva R.K., Chukanov N.V., Pekov I.V. New data on the isomorphism in eudialyte-group minerals. 1. Crystal chemistry of eudialyte-group members with Na incorporated into the framework as a marker of hyperagpaitic conditions. Minerals. 2020;10: 587.

13. Rastsvetaeva R.K., Chukanov N.V. New data on the isomorphism in eudialyte-group minerals. 2. Crystal-chemical mechanisms of blocky isomorphism at the key sites (review). Minerals. 2020; 10: 720.

14. Андрианов В.И. AREN-85 — система кристаллографических программ РЕНТГЕН на ЭВМ NORD, СМ-4 и ЕС. Кристаллография. 1987; 32: 228–231.

15. Расцветаева Р.К., Чуканов Н.В. Кристаллическая структура первого представителя группы эвдиалита с примитивной ячейкой. Кристаллография. 2021. В печати.

16. Chukanov N.V., Aksenov S.M., Pekov I.V. et. al. Sergevanite, Na15(Ca3Mn3)(Na2Fe)Zr3Si26O72(OH)3·H2O, a new eudialyte-group mineral from the Lovozero alkaline massif, Kola peninsula. Canadian mineralogist. 2020; 58: 1–16.

1 Расцветаева Р.К. Фамильные минералы Института кристаллографии. Природа. 2003; 11: 35–40.

2 См., например: Расцветаева Р.К. Царь Эвдиалит и его династия. Минералогическая сказка (2001. №4. С. 63–67); Хомяков А.П., Расцветаева Р.К. Как мы потеряли барсановит и обрели георгбарсановит (2005. №12. С. 25–28); Расцветаева Р.К. Вид и разновидность. Минералогическая сказка (2006. №4. С. 27–31); Расцветаева Р.К. От эвдиалитов — к мегаэвдиалитам (2009. №2. С. 38–47); Расцветаева Р.К., Аксенов С.М. Эвдиалиту — 200 лет: история открытия и изучения (2019. №11. С. 73–76); www.rascrystal.ru.

Рис. 1. Кольцевые фрагменты структуры эвдиалита