Золотой дождь астроблем

Александр Портнов

«Природа» №2, 2021

Понимание активности Космоса в геологической истории Земли внедрялось в сознание ученых с большим трудом. В 1790 г. Французская академия наук по докладу знаменитого химика А. Лавуазье рассмотрела протокол из Гаскони, подписанный жителями и мэром г. Жульяка о падении камня с неба. Для современных школьников в этом сообщении нет ничего удивительного, но французские академики приняли постановление «О необходимости борьбы с нелепыми баснями и суевериями и отказе от рассмотрения антинаучных сообщений о падающих с неба камнях».

Два века спустя известный советский астроном и популяризатор науки член-корреспондент АН СССР Б. А. Воронцов-Вельяминов писал: «Лунные горы, несомненно, представляют собой своеобразные проявления вулканической деятельности в глубоком прошлом, и вообще вся поверхность Луны, как и других планет, создалась в процессе естественной эволюции под воздействием преимущественно внутренних сил. При всем нашем уважении к метеоритам и сознании их роли в мироздании мы не можем возложить на них ответственность за то, что у Луны „лицо рябое“» [1].

Астрономы прошлого века наблюдали перекопанную гигантскими астероидами поверхность Луны и вздыхали: «Сколько действующих вулканов было у нашего спутника!». Не без влияния астрономов и геологи привыкли к мысли, что земная кора формируется исключительно за счет энергии планеты: минералы кристаллизуются из магматических расплавов, горячих растворов, морских осадков или при выветривании земной поверхности. Воздействие космических тел на поверхность планет не принималось во внимание.

Минералы сверхвысоких давлений

Изменение мышления геологов началось со знакомства с минералами, возникающими при сверхвысоких температурах и давлениях. Синтез алмаза при давлении 100 кбар и температуре 1200°C американские ученые провели в 1955 г. Сейчас различные типы такого синтеза широко практикуются во всем мире. Китай, используя вольфрамовые прессы высокого давления, в 2019 г. получил более 10 млрд карат (2 тыс. т!) синтетических алмазов. Научившись создавать «неземные» условия, китайские ученые обещают сделать алмаз «дешевле риса».

Советские физики С. М. Стишов и С. В. Попова в 1961 г. при давлении 160 кбар и температуре 1400°С получили тяжелую (ρ = 4,35 г/см3) тетрагональную модификацию SiO2. Этот минерал впоследствии обнаружили в метеоритных кратерах и назвали стишовитом. Вместе с ним встречается и коэсит — моноклинный SiO2, тоже более плотный (ρ = 3,0 г/см3), чем кварц (ρ = 2,65 г/см3). Синтез алмазов и модификаций кварца расширил список минералов, возникающих в условиях сверхвысокого давления. Высокобарические минералы сыграли решающую роль в диагностике астроблем («звездных ран») на Земле.

Открытие рудоносных астроблем

К середине ХХ в. практически на всю поверхность Земли были составлены детальные геологические карты. Однако астроблем на них не было. Лишь горный инженер из Филадельфии Д. Барринджер (1860–1929) в начале ХХ в., изучив глубокую воронку в штате Аризона, понял ее космическое происхождение и назвал каньоном Дьявола (Diablo Canyon). Описание кратера диаметром 1200 м и глубиной 180 м вошло в многочисленные учебники и справочники. Долгое время этот относительно небольшой кратер считался крупнейшей астроблемой Земли1.

Но в 1970 г. ленинградский геолог В. Л. Масайтис после ожесточенных споров с коллегами доказал, что загадочная котловина, окаймленная р. Попигай, на Анабарском поднятии в Сибири — гигантский метеоритный кратер диаметром более 100 км и возрастом 35,7 млн лет [2]. Попигайская астроблема вызвала особый интерес, потому что энергия удара астероида превратила залежи графита в гнейсах в величайшее в мире месторождение лонсдейлита — гексагональной модификации алмаза. Находка лонсдейлита была главным обоснованием в диагностике новой для СССР рудной геологической структуры — астроблемы. Для синтеза этого минерала требуется «неземное» давление — больше 100 кбар. Запасы лонсдейлита оцениваются здесь в миллиарды карат [2].

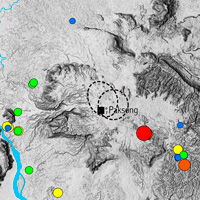

Лонсдейлит сопровождали стишовит и коэсит. Эти минералы поставили заключительную точку в затянувшейся дискуссии о происхождении Попигайской астроблемы. Как это часто бывает, после замечательного открытия Масайтиса подобные структуры стали находить на всех континентах, на дне океанов, под вечными льдами Антарктиды и Гренландии (рис. 1).

Неожиданно для геологов только в конце XX в. выяснилось, что рудное поле Садбери в Канаде, известное с 1883 г. и включающее более 60 крупных медно-никелевых (с платиноидами) месторождений, представляет собой эллипсоидальную астроблему длиной 100 км, возраст которой — 1,85 млрд лет.

Богатейшие месторождения Южной Африки, содержащие руды хрома, платиноидов, титана, и знаменитые золотоурановые конгломераты Витватерсранда, где добыта треть (60 тыс. т) золота Земли, разместились в огромной астроблеме Вредефорт диаметром 300 км, возникшей около 2 млрд лет назад. Аналогов южноафриканских месторождений нет, поскольку металлогения астроблем уникальна. Геологические процессы здесь происходят в особых условиях. Более 40 лет назад редакция только одного свободомыслящего журнала СССР решилась опубликовать мою статью, посвященную особенностям геологии рудоносных конгломератов Витватерсранда и Узбекистана2. В ней было показано, что галечники в золотоурановых рудах ЮАР похожи на глубинные конгломераты с золотом в герцинских вулканитах Средней Азии. Подобные конгломераты характерны также для мантийных флюидизитов, создающих кимберлиты.

В статье впервые описывались глубинные галечники и валунники с золотом, ураном и алмазами, созданные конвекционными гидротермальными и флюидными потоками в недрах Земли. Только в XXI в. скептикам стало понятно, что рудные тела ЮАР возникли не как россыпи древних рек, а как продукты эволюции расплавов величайшего в мире Бушвелдского интрузива объемом 500 тыс. км3, созданного энергией гигантского астероида Вредефорт.

Сейчас на материках, занимающих 29% поверхности нашей планеты, найдено около 200 астроблем. На дне относительно молодых (мезозойских) океанов должны находиться еще десятки неизвестных таких структур. Обнаружению кратеров помогла обновленная идеология поиска, а также новые геологические технологии, включающие, наряду с аэрофотосъемкой, космические снимки, геофизические исследования и геологические индикаторы — следы наводнений, взрывов (конусов сотрясений в горных породах), а также находки лонсдейлита, стишовита, коэсита и стабильного маггемита.

Выбросы иридиевых аномалий

В 1980 г. в геологии произошло сенсационное открытие, которое привлекло внимание ученых всего мира. Американский физик Л. В. Альварец, его сын-геолог и другие авторы описали на контакте осадочных пород мезозоя и палеогена в Италии, Дании и Новой Зеландии однотипный прослой железистой глины возрастом 66,5 млн лет, резко обогащенный иридием [3].

Среднее содержание (кларк) иридия в земной коре составляет 0,002 мг/т. В пробах аномалии этот редкий металл присутствует в количествах от менее 1 до 580 мг/т. Впоследствии оказалось, что прослой железистой глины мощностью от 1 до 10 см покрывает всю планету. Слой назвали иридиевой аномалией. Кроме иридия в нем были обнаружены оксиды железа, платина, осмий, палладий и золото (рис. 2).

Рис. 2. Прослой железистой глины мощностью 5–6 см из иридиевой аномалии, на контакте мезозоя и палеогена. Италия, г. Губбио. Видимо, в этом слое исследователи пропустили стабильный маггемит, назвав его «железистой глиной»

Анализы земных пород свидетельствуют, что заметная концентрация благородных металлов характерна лишь для ультраосновных пород верхней мантии — пироксенитов и дунитов. Сумма платиноидов и золота в них 0,05–0,06 г/т. Вклад ультрабазитов в объем земной коры ничтожен — всего 0,06%. В железоникелевых метеоритах количество платиноидов иногда достигает 80 г/т! Среднее содержание платиноидов в метеоритах всех типов (с учетом их распространенности) на порядок ниже, но тем не менее составляет (в г/т): платины — 2,3, осмия — 1,7, рутения — 1,6, палладия — 1,4, иридия — 0,7, родия — 0,6. В железоникелевых метеоритах в среднем содержится 1,8 г/т золота, в сульфидах метеоритов — около 1 г/т [4].

Считая средним содержанием в железистой пыли платиноидов — 1 г/т и золота — 0,1 г/т, получаем, что только с одной иридиевой аномалией связан привнос огромных количеств благородных металлов из космоса. В 1 км3 (109 м3) метеоритного вещества с плотностью 3 т/м3 находится примерно 3 тыс. т платиноидов и 300 т золота. Чиксулубский астероид диаметром 14 км имел объем около 1500 км3 и вес примерно 5·1012 т. Он принес и рассеял по всей Земле 4,5 млн т платиноидов и 450 тыс. т золота, что на порядок (для золота) и в сотни раз (для платиноидов) превышает известные запасы этих металлов в рудах Земли [4].

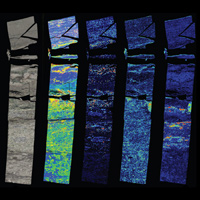

Авторы открытия иридиевой аномалии объяснили происхождение железистой глины оседанием чудовищных облаков пыли от взрыва в районе п-ова Юкатан железокаменного астероида диаметром 14 км, объемом 1400 км3 и весом более 5 трлн т. Кольцевая структура на дне Атлантического океана, получившая название Чиксулубской астроблемы, имеет, по магнитометрическим данным, диаметр 600 км (рис. 3).

Рис. 3. Этапы формирования Чиксулубской астроблемы (компьютерное моделирование). Диаметр астероида 14 км, объем 1400 км3, масса 5 трлн т, скорость >40 км/с, давление >1,5 млн атм, температура >5000°С. Выброс пыли 15 тыс. км3. В плазму переходит 10% расплава, т.е. около 1500 км3 вещества. Коричневым показана верхняя часть осадочных пород с маркирующими частицами; серым — деформированная кора, черным — верхняя мантия, красным — зона плавления [5]

Эта катастрофа объяснила резкое изменение животного мира планеты — исчезновение динозавров в мезозое и развитие млекопитающих в кайнозое (см. рис. 3). Жорж Кювье (1769–1832) — выдающийся естествоиспытатель и основатель палеонтологии — оказался прав. Говоря современным языком, он утверждал, что глобальные (космические или геологические) катастрофы могут определять резкую смену живого компонента в экосистемах.

Покрывшая Землю железистая пыль Чиксулубского взрыва, по нашим подсчетам, при средней толщине слоя 3 см весит 50 трлн т. Объем выброса — 15 тыс. км3, т.е. примерно на порядок больше объема Чиксулубского астероида (1400 км3). Эти данные позволяют впервые оценить отношение объема крупного астероида и его взрывного выброса (рис. 4).

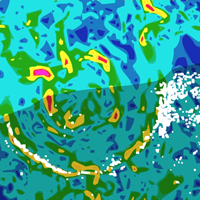

Рис. 4. Схема ударных изменений в Попигайском кратере [6]. Давление >1,5 млн атм, температура >5000°C. 1 — зона сплошного испарения вещества: D = 20 км, S = 300 км2, объем испарившихся пород >200 км3 + зона 2 (частичное испарение). Содержание золота составляет 0,05 г/м3 (повышено за счет метеоритного вещества), в плазме растворено около 10 тыс. т Au; 2 — зона плавления и испарения: D = 22 км, S = 450 км2, V = 600 км3; 3 — зона плавления: D = 24 км; 4 — зона плавления и пластичной деформации: D = 52 км; 5 — хрупкие деформации: D — до 140 км

Объем крупнейшего в России Попигайского кратера, при диаметре образовавшего его астероида 8 км, составил 250 км3, а объем выброшенной пыли, которая осела на территории Восточной Сибири, мы оцениваем в 2–3 тыс. км3.

По мнению Масайтиса, выброс вещества в форме плазмы составил 10% от объема возникшего расплава (1800 км3). Соответственно, объем вещества (вместе с космическим), «растворенного» в плазме, составляет не менее 200 км3 [6] (см. рис. 4). Плазма, ионизируя и «растворяя» горные породы, концентрирует в вихревых потоках рассеянные благородные металлы. Поскольку метеориты ими заметно обогащены, переход в плазму 200 км3 смешанного космического и земного вещества превратит в свободные ионы примерно 10 тыс. т золота. Осевшее из плазмы распыленное золото Попигайского взрыва может соответствовать 100 очень крупным россыпным месторождениям.

Происхождение найденных нами магнитных и ториевых аэрогеофизических аномалий Якутии объясняется речным размывом слоя железистой пыли, тоже от страшного взрыва. Пыль окаменела и превратилась в стабильный маггемит3. В этой новой минеральной разновидности совмещаются магнитность, радиоактивность, присутствие REE, Ir, прочих платиноидов и золота [7]. В ней содержится 4 мг/т Ir (в 200 раз выше кларка), а также Os и 40 мг (на тонну) Pt, 38 мг Pd, 2 мг Rh, 800 мг Au. Этот набор достаточен, чтобы отнести Попигайскую астроблему к известным иридиевым аномалиям [8]. Кроме сидерофильных благородных металлов (платиноидов и золота) в маггемите установлены редкие литофильные элементы: REE — до 0,3% и Тh — до 80 г/т (6–7 кларков). Случайно ли в стабильный маггемит Якутии попали эти благородные, радиоактивные и редкоземельные элементы?

Минералы из солнечной плазмы

При падении крупных астероидов происходит высокое энерговыделение: сначала при их торможении в атмосфере, а затем при столкновении с поверхностью Земли. Часть этой энергии уходит на дробление тела астероида, а более значительная — на его нагрев, плавление и испарение. При высокой температуре на фронте ударной волны, достигающей нескольких тысяч кельвинов, вещество частично ионизуется. Это приводит к тому, что часть массы астероида и земных пород разлетается в виде плазмы.

Сейчас в технике широко используются методы извлечения благородных металлов (золота и платиноидов) путем высокотемпературной плазменной переработки вторичного сырья (электроники, радиодеталей, керамики и др.) [9]. Высокий процент выхода ценного продукта достигается даже при относительно низком (десятки граммов на тонну) содержании благородных металлов. Использование плазмотронных горелок приводит к тому, что золото и платиноиды не окисляются, но они часто образуют сплавы необычного состава: золото с палладием, иридий с платиной и родием и др.

Очень важно, что при охлаждении благородные элементы конденсируются, объединяются, превращаются в мельчайшие капли жидкого металла [10]. Технологические приемы позволяют получать золото и платиноиды в виде тонкого порошка или образовывать тороидальные формы, сфероидизированные гранулы размером до миллиметра. Из плазменных потоков также можно выделить тугоплавкие оксиды редкоземельных элементов, титана, циркония.

Железная охра, благородные металлы и тугоплавкие оксиды

Учебники по минералогии не рассматривают минералы, которые выпадают из конденсатов остывающей плазмы. Но такие минералы существуют, и геохимики не оставили эту проблему без внимания. Они увидели их в экспериментах с аналогом остывающей солнечной плазмы [11]. Опыты показали, что при охлаждении плазмы образование твердых фаз начинается с наиболее тугоплавких металлов и минералов. При давлении 10−3 атм в интервале температур 1925–1500 К происходит конденсация капель (размером в несколько микрометров) благородных (неокисляющихся) металлов: Os, Ir, Рd, Pt, Rh, Ru. Выпадает и золото с температурой кипения 3080 К.

Окислительная среда атмосферы способствует образованию самых тугоплавких оксидов: торианита ThO2, церианита СеO2, бадделеита ZrO2, рутила TiO2, корунда Al2O3, перовскита CaTiO3 и шпинели MgAl2O4 [11]. Плазма астроблем всегда насыщена ионами железа вследствие его высокого кларка. В кислородной атмосфере железо (температура кипения 3134 К) превращается в охристую пыль за счет его окисления в составе таких диссоциированных силикатов, как оливин, пироксен, амфибол, биотит.

Рис. 5. Стабильный маггемит из Попигайской иридиевой редкоземельно-ториевой аномалии. В виде микрофаз содержатся (г/т): Тh — 80, REE — 0,3%, Au — 0,8, Ir, Pt, Pd, Os, Rh — 0,1. Натуральная величина. Фото автора

Эти данные дают основание считать, что астроблемы окружены огромными ореолами из пустотелых, сфероидальных и тороидальных мелких зерен благородных металлов и тугоплавких оксидов тория, титана, REE, алюминия (в том числе стабильного маггемита с Th, REE, Au и платиноидами).

В Якутии охристая пыль накапливала микровключения тугоплавких оксидов и благородных металлов, что объясняет аномальную концентрацию золота, иридия и прочих платиноидов, а также Тh и REE в стабильном маггемите. Об особенностях процесса свидетельствует пылевато-микрокомковатая текстура маггемита с реликтами лимонита в центре комков (рис. 5, 6).

Рис. 6. Комковатая текстура стабильного маггемита (1) с реликтовым лимонитом диаметром 1 мкм (2). Микрозондовый анализ. Фото Н. И. Чистяковой

Платиноиды и золото присутствуют в виде мельчайших фаз, характерных для плазмы, в железистых глинах Чиксулубской и других иридиевых аномалий. Но встречаются и более крупные выделения. На Мангышлаке глины на контакте мел — палеоген содержат золотые и платиновые зерна. Геолог из Центрального научно-исследовательского горно-разведочного института цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ) Х. Лайпанов нашел частицы платины в песках рек, пересекающих мел — палеогеновый контакт на Северном Кавказе (личное сообщение).

Золотоплатиновый ореол Попигайского кратера

Существуют ли золотые и золотоплатиновые ореолы россыпей вокруг Попигайской астроблемы? Обратимся к фактам. В 60-х годах прошлого века геолог из ЦНИГРИ С. В. Яблокова изучала шлихи золотоносных россыпей пустынного водораздела рек Лены и Анабара площадью более 20 тыс. км2. Она обратила внимание на постоянное присутствие в россыпях мелких золотинок странной формы [12]. Обычно рудное золото неровное и крючковатое, а по мере удаления от коренных месторождений мягкий металл быстро истирается, превращаясь в тонкие овальные пластинки.

Рис. 7. Россыпное тороидальное (эоловое) золото с водораздела верховьев рек Восточной Сибири — Лены и Анабара. Размер зерен 0,2–1,0 мм

Здесь же были мелкие пустотелые шарики, сфероиды, кольца, «блюдца», «ракушки». Золотинки размером в доли миллиметра снаружи часто выглядели оплавленными (рис. 7). Под электронным микроскопом в пустотах иногда виднелись острые ребра микроскопических октаэдров, словно они выросли из газовой фазы. Яблокова затруднялась объяснить происхождение необычных зерен. Поэтому она корректно назвала их по округленной форме тороидальными [12].

Позже детальное изучение россыпного золота на северо-востоке Сибири провела З. С. Никифорова. Она тоже обратила внимание на необычные формы золотинок и объяснила их эрозионным и окатывающим воздействием ветра. Вместе с коллегами она провела эксперименты, в которых плоские золотинки вместе с песком в закрытой камере подолгу кружились в воздушном потоке. При этом частицы истирались и становились похожими на тороидальное золото. Авторы установили, что воздушный вихрь с абразивом (песком) оставляет на зернах характерные следы, и романтично назвали такое мелкое рассыпное золото эоловым (рис. 8), в честь повелителя ветров Эола — древнегреческого царя с о. Эолия [13–15].

Рис. 8. Тороидальное (эоловое) золото из россыпей Монголии [14]

Золото тороидальное или эоловое?

Как ветер и текучая вода могли воздействовать на очень мелкие золотинки? Оставляют ли следы выветривания или выщелачивания песок и ветер на крохотных зернах? В геологии ветровые формы выдувания обычно проявляются на макрообъектах — гальке, валунах, пластах осадочных горных пород или древних выходах гранитов. Действие текучей воды также более заметно на гальке, чем на песке. Дырки в гальке возникают на месте трещин или остатков окаменелых организмов. В мелких песчинках дырок не бывает.

Никифорова описала тороидальное золото из россыпей Анабара, Вилюя и верховьев Лены как эоловое [14]. Оно оказалось необычным не только по форме. Аномальным оказался и состав его природных примесей. В нижнем течении Вилюя была выделена уникальная золотоплатиновая формация, где в отдельных зернах суммарное содержание Pt + Pd достигало 1,5 кг/т, а Ni — до 6 г/т.

Природный сплав золота и палладия (до 11% Рd) — редкий минерал порпецит — найден только в Бразилии, в штатах Минас-Жерайс и Гояс. Есть над чем задуматься — в Гоясе расположена крупнейшая в Южной Америке астроблема Арагуайна диаметром 40 км и возрастом 250 млн лет, приуроченная к границе пермского и триасового периодов. Не служит ли порпецит бразильских россыпей, как и палладистое золото на Вилюе, индикатором астроблемного генезиса?

На водоразделе Лены и Алдана в золотинках при помощи микрозондового анализа Никифорова обнаружила мельчайшие включения несвойственных золоту высокотемпературных минералов [14]. В их числе — характерные для остывающей плазмы корунд (конденсирующийся из плазмы при 1742 К), ильменит, редкоземельные минералы, гематит (на самом деле это, скорое всего, аналогичный по химическому составу стабильный маггемит). Такой набор аномальных минералов-включений в тороидальном золоте и примеси платиноидов отвечает составу золота остывающей плазмы.

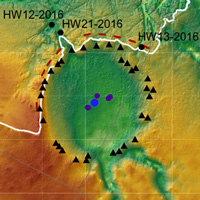

Платиноидные сплавы и минералы редких и радиоактивных элементов в комплексных золото-платина-алмазоносных россыпях найдены на северо-востоке Сибирской платформы, в бассейне р. Анабар [16]. Здесь пространственно сближены ультраосновные щелочные комплексы (Инагли), карбонатиты (Томторский массив) и Попигайская астроблема. К юго-востоку от нее, в верховьях рек Анабар, Хара-Мас и Маят разрабатываются россыпи необычного состава (рис. 9). В них широко представлены тороидальное (эоловое) золото и тугоплавкие природные сплавы Pt-Rh. К северо-востоку от астроблемы в шлихах появляются еще более тугоплавкие сплавы Ir-Os (конденсируются из плазмы при 2000 К).

Рис. 9. Тороидальное золото, сплавы платиноидов и торианит в россыпях к востоко-северо-востоку от Попигайской астроблемы [16]. 1 — юрско-меловые пески, алевриты и галечники; 2 — пермско-триасовые песчаники и алевролиты; 3 — кембрийские доломиты, известняки, мергели и песчаники; 4 — рифейские конгломераты, песчаники, алевролиты, аргиллиты и доломиты; 5 — архейские метаморфические комплексы, 6 — Попигайская астроблема, 7 — силлы и дайки пермско-триасовых долеритов и трахидолеритов, 8 — Томторский массив щелочно-ультраосновных пород, 9 — выходы пикритобазальтов в устье р. Анабар, 10 — места отбора шлиховых проб с золотом, родистой платиной (а) и осмий-иридиевыми минералами (б)

К востоку от астроблемы в золото-платиновых россыпях р. Маят найден каплевидный ксеноморфный торианит — один из самых тугоплавких оксидов (конденсируется из плазмы при 1500 К). Конечно, платина и редкоземельно-ториевые минералы могут быть связаны и с расположенными поблизости ультраосновными щелочными и карбонатитовыми массивами. Но золотинки тороидальной формы не встречаются в магматических породах.

Астроблемы — рудные поля будущего

Таким образом, Попигайская астроблема окружена россыпями необычного тороидального золота, для которого старое название, данное Яблоковой, представляется более точным, чем эоловое. Этот тип россыпного золота связан с астроблемами (см. рис. 1, рис. 10). Тороидальные золотинки содержат аномальные для жильного золота примеси палладия, никеля, а также микровключения пылевидных тугоплавких минералов: ильменита, корунда, оксида железа и соединений редких земель [14].

Рис. 10. Районы находок тороидального россыпного золота [14], коррелирующие с расположением астроблем

В этих россыпях вместе с золотом присутствуют и сложные по составу сплавы платиноидов, содержащих вместе с платиной иридий, палладий, осмий, родий, рутений, а также торианит. Значительная их часть, очевидно, связана с плазменными выбросами близкой астроблемы. Эти россыпные минералы морфологически и химически сходны с техногенными минералами, выделенными с помощью плазмотронов.

На рис. 10 показано положение мировых россыпей с тороидальным золотом [14]. Мы считаем, что эти россыпи в значительной мере представляют собой ореолы плазменных выбросов, которые окружают известные астроблемы или указывают на их возможное присутствие. Подобные месторождения быстро вырабатываются. В России в 2019 г. добыто 314 т золота, из них лишь 13% — россыпное. Для Аляски, прославившейся своими огромными россыпями, наоборот, лишь 10% золота (около 300 т) добыто из коренных месторождений. За счет каких крупных коренных месторождений возникли россыпи Аляски, если первичного золота мало?

Для месторождений Аляски характерно тороидальное золото со следами оплавления (рис. 11). Возможно, огромные россыпи р. Юкон — это ореол Северо-Аляскинской астроблемы или кометы, которая упала в Баренцево море [17]. Ее взрывом американские археологи объясняют наличие следов сильнейшего наводнения, которое погубило мамонтов, и находки минералов астроблем (лонсдейлита и маггемита) в моренных отложениях Аляски возрастом 6700 лет.

По сравнению с земной корой метеориты заметно (0,1–5 г/м3) обогащены благородными металлами. Астероиды объемом больше 1 км3 и весом в миллиарды тонн падают на Землю с периодичностью в несколько миллионов лет. Таким образом, 1 км3 метеоритного вещества при содержании в нем 1 г/м3 золота может принести 1000 т благородного металла. За сотни миллионов лет космическое вещество обогатило земную кору сотнями тысяч тонн золота и платиноидов. Часть космических металлов накопилась в экваториальной полосе железомарганцевых конкреций на дне Тихого океана, где содержание иридия и платины доходит до 4,5 г/т4.

Часть благородных металлов входит в состав плазменных ореолов астроблем, которых на нашей планете много. Они пока слабо изучены, но это — естественные глубинные разрезы Земли. В них залегают месторождения ценнейших коренных руд хрома, титана, меди, никеля, кобальта, платиноидов, золота, урана, лонсдейлита. В ореолах вокруг располагаются россыпи благородных металлов. Плазма в космогенных структурах, как и в плазмотронах заводов Земли, концентрирует рассеянные взрывами редкие металлы: золото, платиноиды, тугоплавкие оксиды. Так создаются рудные поля будущего.

В России, кроме Попигая, открыты такие огромные астроблемы, как Карская (диаметром 100 км) и Пучеж-Катунская (диаметром 80 км) под Нижним Новгородом. Геологи начинают понимать экономическую ценность астроблем. «Звездные раны» Земли вскоре станут предметом детальных разведочных работ. Это неизбежно произойдет, когда исчезнут исчерпанные нашими поколениями близповерхностные или неглубоко залегающие рудные месторождения [18].

Литература

1. Воронцов-Вельяминов Б. А. Очерки о Вселенной. М., 1979.

2. Масайтис В. Л., Михайлов В. М., Селивановская Т. В. Попигайский метеоритный кратер // ДАН СССР. 1971; 197(6): 1390–1393.

3. Alvarez L. W., Alvarez W., Azaro F., Michel H. V. Extraterrestrial cause for the Cretaceous-Tetriary extinctions // Science. 1980; 208: 1095–11088.

4. Локерман А. А. Рассказ о самых стойких. М., 1982.

5. Collins G. S., Patel N., Davison T. M. et al. Steeply-inclined trajectory for the Chicxulub impact // Nature Communication. 2020; 11: 1480–1489. DOI: 10.1038/s41467-020-15269-x.

6. Масайтис В. Л., Данилин А. Н., Мащак М. С. и др. Геология астроблем. Л., 1980.

7. Портнов А. М., Коровушкин В. В., Якубовская Н. Ю. Стабильный маггемит в коре выветривания Якутии // ДАН СССР. 1987; 295(1): 196–199.

8. Савельева О. Л., Савельев Д. П. Происхождение аномалий иридия и других элементов платиновой группы на разных стратиграфических уровнях // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2016; 4(32): 74–87.

9. Гусев А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. М., 2007.

10. Цветков Ю. В., Самохин А. В., Алексеев Н. В. и др. Получение порошков в плазменных реакторах на базе электродугового плазмотрона. М., 2012.

11. Войткевич Г. В. Химическая эволюция Солнечной системы. М., 1979.

12. Яблокова С. В. О новой морфологической разновидности золота и ее происхождении // ДАН СССР. 1972; 205(4): 936–939.

13. Филиппов В. Е., Никифорова З. С. Преобразование частиц самородного золота в процессе эолового воздействия // ДАН СССР. 1988; 29(5): 1229–1232.

14. Никифорова З. С. Типоморфизм россыпного золота как показатель генезиса россыпей и коренных источников (восток Сибирской платформы). Дисс. на соискание степени доктора геолого-минералогических наук. Новосибирск, 2014.

15. Герасимов Б. Б., Филиппов В. Е., Никифорова З. С., Сыромятникова А. С. О новой разновидности золота эолового типа // Записки ВМО. 2002(6): 55–56.

16. Округин А. В., Земнухов А. Л., Иванов П. О. Минералы редких и радиоактивных элементов в комплексных золото-платина-алмазоносных россыпях бассейна р. Анабар на северо-востоке Сибирской платформы // Наука и образование. 2014; 1: 67–74.

17. Баренбаум А. А. О причинах двух наиболее значимых событий голоцена // VII Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода. Апатиты, 2017: 54–57.

18. Портнов А. М. Стабильный магемит и тороидальное золото — новые индикаторы металлогении астроблем // Породо-минерало- и рудообразование. Достижения и перспективы исследований. Научное электронное издание. 2019: 625–628.

1 Шварцбах М. Великие памятники природы (известные памятники геологических исследований). М., 1973.

2 Портнов А. М. Глубинные конгломераты: месторождения золота, урана, алмазов // Природа. 1980. №7. С. 27–33.

3 Портнов А. М. Маггемит, рожденный в огне Попигайской астроблемы // Природа. 2019. №4. С. 40–43.

4 Портнов А. М. Рудный гигант в ледниковой полынье // Природа. 2012. №5. С. 43–48.

-

Спасибо, очень интересно даже гуманитарию ) Полез гуглить "Бушвелдский комплекс" - что в Большой российской энциклопедии, что в Горной энциклопедии в соответсвующих статьях ни разу не употребляется слово "астероид" или "метеорит" или "астроблема" - видимо, авторы этих статей про Вредефортскую астроблему или не знали, или знали, но решили, что это интересно астрономам, а не геологам )

-

В сети есть упоминание о датировках. считается, что бушвелдский комплекс на 30 млн. лет старше астроблемы. вероятно поэтому и не упомянули

-

Тю

Богатейшие месторождения Южной Африки, содержащие руды хрома, платиноидов, титана, и знаменитые золотоурановые конгломераты Витватерсранда, где добыта треть (60 тыс. т) золота Земли, разместились в огромной астроблеме Вредефорт диаметром 300 км, возникшей около 2 млрд лет назад.

ОКОЛО 2 млрд там разницу в 30 млн выщитать ?

-

-

Метеоритные кратеры на Земле

-

15.12.2023Анализ шлейфа выброса подтверждает местоположение крупнейшего за последний миллион лет ударного кратераВладислав Стрекопытов • Новости науки

15.12.2023Анализ шлейфа выброса подтверждает местоположение крупнейшего за последний миллион лет ударного кратераВладислав Стрекопытов • Новости науки

-

14.04.2022Гренландский кратер Гайавата оказался в четыре с половиной тысячи раз древнееВладислав Стрекопытов • Новости науки

14.04.2022Гренландский кратер Гайавата оказался в четыре с половиной тысячи раз древнееВладислав Стрекопытов • Новости науки

-

01.12.2021Золотой дождь астроблемАлександр Портнов • Библиотека • «Природа» №2, 2021

01.12.2021Золотой дождь астроблемАлександр Портнов • Библиотека • «Природа» №2, 2021

-

21.09.2021От Чикскулуба до Челябинска. Космические катастрофы на ЗемлеВячеслав Гусяков • Библиотека • «Наука из первых рук» №1/2(91), 2021

21.09.2021От Чикскулуба до Челябинска. Космические катастрофы на ЗемлеВячеслав Гусяков • Библиотека • «Наука из первых рук» №1/2(91), 2021

-

16.03.2021Доказана связь кратера Чиксулуб с глобальной иридиевой аномалией на границе мела и палеогенаВладислав Стрекопытов • Новости науки

16.03.2021Доказана связь кратера Чиксулуб с глобальной иридиевой аномалией на границе мела и палеогенаВладислав Стрекопытов • Новости науки

-

25.06.2020В течение миллиона лет после падения астероида под Чиксулубским кратером работала гидротермальная системаВладислав Стрекопытов • Новости науки

25.06.2020В течение миллиона лет после падения астероида под Чиксулубским кратером работала гидротермальная системаВладислав Стрекопытов • Новости науки

-

05.03.2020Основная причина мел-палеогенового вымирания — падение астероида, а не формирование Деканских трапповКирилл Власов • Новости науки

05.03.2020Основная причина мел-палеогенового вымирания — падение астероида, а не формирование Деканских трапповКирилл Власов • Новости науки

-

20.01.2020Найден источник австралийских тектитов — крупнейший за последний миллион лет метеоритный кратерВладислав Стрекопытов • Новости науки

20.01.2020Найден источник австралийских тектитов — крупнейший за последний миллион лет метеоритный кратерВладислав Стрекопытов • Новости науки

-

20.11.2018Огромный метеоритный кратер под льдом Гренландии образовался совсем недавноДенис Земледельцев • Новости науки

20.11.2018Огромный метеоритный кратер под льдом Гренландии образовался совсем недавноДенис Земледельцев • Новости науки

-

27.06.2018Брекчии Пучеж-Катунской астроблемыАнтон Ульяхин • Картинки дня

27.06.2018Брекчии Пучеж-Катунской астроблемыАнтон Ульяхин • Картинки дня

Рис. 1. Крупные астроблемы Земли