Загадка угрей

Григорий Идельсон

«Квантик» №12, 2022

По Аристотелю, угорь входит в число самозарождающихся животных, наравне с мышами, лягушками и червяками. Он пишет о болотистых прудах, где угри возникают вновь, когда вода и ил удалены и дождь опять наполняет эти пруды, ибо угри происходят из дождевых червей, которые образуются сами из ила.

Как и про все остальные предположения о самозарождении про него трудно сказать, что оно было лишено оснований: никто никогда не видел икру или мальков угря, а внутри угря — ничего похожего на яичники или семенники (моло́ки). Плиний, например, считал, что угри трутся о камни и оставляют на них кусочки кожи, из которых получаются новые угри.

В конце XVII века Франческо Реди, горячо борясь с идеей самозарождения, писал:

На основании своих продолжительных наблюдений я могу утверждать, что каждый год с первыми августовскими дождями в самые тёмные и облачные ночи угри, сбившись плотными стаями, уходят из рек и озер в море. Там они мечут икру, из которой через разное время, в зависимости от состояния погоды, выходят маленькие угри и плывут опять в пресные воды.

Все сказанное выглядит очень правдоподобно, но ни икры, ни маленьких угрей по-прежнему никто не видел. Самое меньшее, что бывает, — это так называемые стеклянные угри, размером 6–8 см. Зародышевые яичники у угрей нашли только в 1824 году. В 1874 году львовский профессор-зоолог Сырский сообщил, что ему удалось найти молоки у европейского угря. Но его сообщение не сразу получило признание. В 1875–77 годах молодой студент Зигмунд Фрейд в Триесте три года пытался воспроизвести результаты Сырского, с неоднозначными выводами.

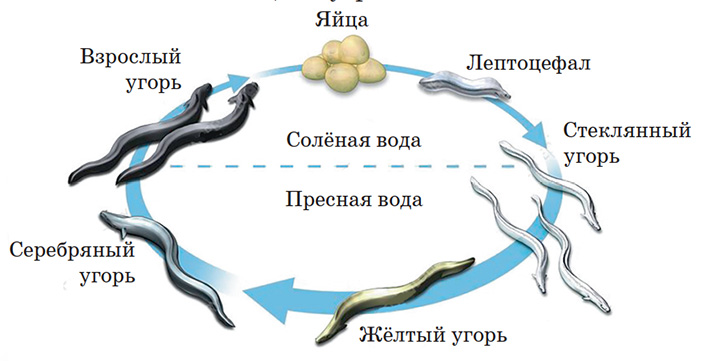

В 1763 году Уильям Моррис выловил у берегов Уэльса необычную маленькую плоскую и совершенно прозрачную рыбку. Он послал её натуралисту Томасу Пеннанту, тот эту рыбку описал и переслал ихтиологу Лоренсу Гроновиусу, который назвал её лептоцефалом (плоскоголовом). В течение последующих почти ста лет нашли очень мало таких рыбок, больше всего в основном в Мессинском проливе. Только в 1856 году немецкий зоолог Кауп систематизировал все немногочисленные описания лептоцефалов — свои и чужие, всего 18 образцов — и назвал лептоцефала отдельным видом. В 1892–1897 году итальянские зоологи Грасси и Каландруччо посадили лептоцефала в аквариум. И в аквариуме с ним стали происходить изменения: он не вырос, а уменьшился в размере, утратил листовидную форму и превратился в стеклянного угря. Так вековая загадка была решена: лептоцефал оказался личинкой угря. На картинке ниже — жизненный цикл угря.

Правда, все лептоцефалы были размером 7 см, а более мелких по-прежнему никто не находил.

В начале XX века датский зоолог Шмидт посвятил много лет поискам всё меньших и меньших лептоцефалов. Сначала он нашёл лептоцефалов размером 45 мм у Фарерских островов, а потом, постепенно продвигаясь, добрался аж до Саргассова моря, где нашёл совсем крошечных — размером 10 и даже 5–7 мм. Оказалось, что в тех же местах размножаются и американские угри, но им плыть гораздо ближе. То есть угорь, выйдя из Европы, каким-то образом добирается (против течения Гольфстрима) за много тысяч километров, нерестится в Саргассовом море, а личинки-лептоцефалы приносятся в Европу Гольфстримом. У личинок это занимает 2–3 года.

В своё время предложили гипотезу: а может, европейским угрям вовсе не удаётся вернуться в Саргассово море? Размножаются только американские, которым плыть недалеко, часть их плывёт в Америку, а часть уносится Гольфстримом в Европу — как «отход производства». Европейские угри немного отличаются от американских, но это может быть связано с разными условиями, в которых им пришлось развиваться.

Уже совсем недавно методами молекулярной биологии было показано, что это не так. Европейские угри генетически немного отличаются от американских. Хотя иногда они могут скрещиваться и давать потомство, но в основном эти популяции различаются. Эти две популяции разошлись примерно 2,5 млн лет назад, как принято считать, после образования Панамского перешейка и усиления Гольфстрима.

Всё же, как европейским угрям удаётся добраться до Саргассова моря? Лишь когда угрей нашли в желудках глубоководных рыб, стало ясно: угри плывут в Саргассово море на глубине 1 км, где проходит встречное течение — Антигольфстрим. А недавно на Азорских островах пометили угрей спутниковыми датчиками и проследили их путь до Саргассова моря.

Когда угорь оказывается в глубоких водах, у него наступает половое созревание. Но зачем плыть так далеко? Например, угри, которые водятся в Японии, а также в реках вокруг Индийского океана, тоже выходят нереститься в море, но недалеко от устья рек.

Саргассово море — единственное место в Атлантическом океане, где даже на глубине 1 км вода прогрета до температуры 16–20°С. Там угри и нерестятся. Говорят, раньше была широкая полоса с такими условиями. И угри, как до сих пор их американские и японские собратья, нерестились недалеко от своих рек.

Художник Алексей Вайнер