Последние выпуски

- Том 86, № 6. Ноябрь-декабрь 2025

- Том 86, № 5. Сентябрь-октябрь 2025

- Том 86, № 4. Июль-август 2025

- Том 86, № 3. Май-июнь 2025

Куда и зачем ползут ползуны?

Про то, что анабасы и другие рыбы-ползуны время от времени выбираются на сушу и куда-то ползают, известно уже более 200 лет. С самого начала описания этого необычного для рыб поведения сопровождались как реальными наблюдениями, так и пересказами всевозможных баек. Это неудивительно для литературы XVIII века, но несколько странно для научных работ начала третьего тысячелетия. Современные публикации о ползунах по-прежнему содержат большое количество непроверенных и ни на чём, кроме догадок, не основанных утверждений. Одно из самых стойких – наземные перемещения ползунов являются латеральными нерестовыми миграциями. Так ли это на самом деле? Как представляется, разобраться в этом мог бы помочь метапопуляционный подход.

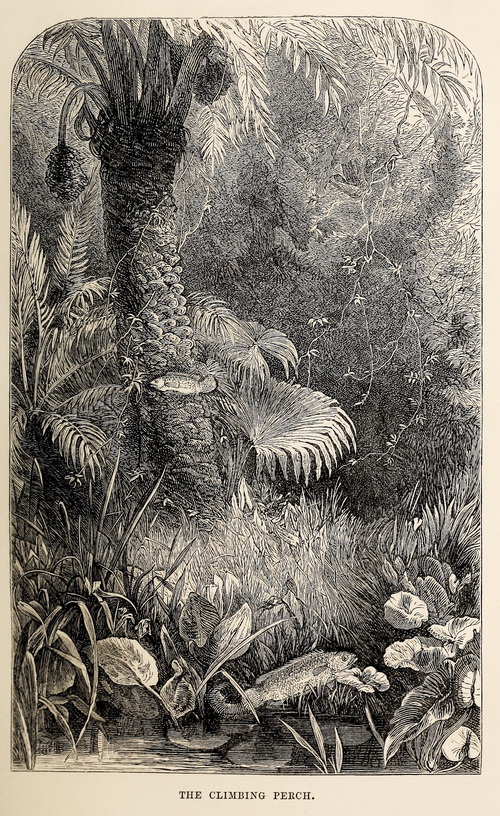

Когда в 1797 году лейтенант Дальдорф сообщил в Трудах Линнеевского общества о том, что нашёл в Индии рыб, которые ползают по земле и залезают на пальмы, почтенные члены общества были не так уж удивлены. Теофраст ещё много веков назад рассказывал о рыбах, ползающих по суше. Великого грека почитали отцом ботаники, да и в других областях естественных наук его авторитет был велик. В конце XVIII – начале XIX вв. в Европу приходили всё новые и новые вести об удивительной рыбе, даже в серьёзную научную литературу просочились рассказы малабарцев о том, что сеннал, как они её называли, залезает на пальму не просто так, а для того, чтобы напиться забродившего пальмового сока. Большого доверия этим рассказам не было, но повторяли их в учёных трудах постоянно.

В 1816 году Жорж Кювье предложил назвать этих рыб Anabas. Ему даже не понадобилось объяснять этимологию, натуралисты того времени были достаточно образованы, а поэтому без подсказок понимали, что по-гречески это слово обозначает восхождение, подъём. В конце концов, все культурные люди читали «Анабасис» Ксенофонта, не так ли? С тех пор, а точнее – после публикации Ипполита Клоке того же года, слово Anabas стало использоваться в качестве родового названия ползунов. Постепенно стало понятно, что ползают по земле не только анабасы, но и целый ряд других рыб: клариевые сомы, рисовые угри, змееголовы, илистые прыгуны и некоторые другие.

Конечно, про таких рыб знали и раньше, но далеко не сразу оформилось понимание того, что они представляют собой своеобразную экологическую группу рыб, ведущих не только водный, но и наземный образ жизни. Не все они ползают, некоторые, например, прыгают, что ясно из самого названия илистых прыгунов. Представители этой группы настолько различаются по формам своих взаимодействий с наземной средой, что только само это взаимодействие как таковое и может использоваться для наименования всей группы. Так что обычно всех этих рыб называют амфибийными, то есть живущими в двух средах.

Тем не менее, ядро группы составляют именно различные ползуны, являясь наиболее характерными и распространёнными её представителями. Как это ни удивительно, вопрос о том, зачем ползуны ползают, до недавнего времени мало интересовал учёных. Подробно исследовалась их анатомия: плавники, с помощью которых они передвигаются по земле, специальный лабиринтовый орган, спрятанный под жаберными крышками и позволяющий им дышать воздухом. Что же касается смысла и цели такого необычного и очевидно затратного для рыб поведения, то это если и упоминалось, то вскользь и в виде предположений. Конечно пальмовое вино им вряд ли интересно, но, наверное, интересны земляные черви, предполагал Б.К. Дас (1927); или они так спасаются от врагов, добавлял Хью Смит (1945). Такие версии звучат достаточно разумно, но вот только за двести с лишним лет их так никто и не проверил. Проблема же заключается в том, что и эти, и многие другие предположения повторяются так часто и так давно, что со временем на них стали ссылаться как на некие установленные факты.

ХХ век ознаменовался, помимо прочего, формированием концепции миграций животных. Однако если сначала казалось, что всё просто, нужно лишь обобщить и осмыслить уже известные многочисленные данные, то чем дальше, тем меньше оптимизма высказывали те, кто попытался это сделать. Всё было гладко в конкретных случаях с конкретными видами мигрирующих рыб, насекомых или птиц, но перспективы создания действительно единой парадигмы сейчас многим исследователям кажутся ещё более отдалёнными, чем сто лет назад. Более того, даже о терминологии специалистам из разных областей договориться всё сложнее и сложнее. Предисловие к одной из последних и лучших монографий о миграциях животных три профессора – Джон Фрикселл, Элеанор Милнер-Галланд и Тони Синклер, начали словами: «Миграции, так же как искусство, – это что-то такое, о чем все знают, про суть чего все имеют твердое мнение, но что никто не может четко определить».

Жертвой этой неразберихи стали и ползуны. Их передвижения по суше происходят в основном в сезон дождей. Это понятно, поскольку если выползти из воды под дождём, можно дольше не высохнуть, что для рыбы, конечно, важно. На этот же период приходится пик нереста этих рыб. Нерест именно в сезон дождей – это распространённое для пресноводных тропических рыб явление, у которого множество причин. Раз так, то сухопутные перемещения ползунов являются нерестовыми латеральными миграциями, решили учёные и стали так везде писать. Однако при этом возникает много вопросов: Что считать миграциями? Почему латеральными? Откуда всё-таки известно, что рыбы ползут именно размножаться?

В ихтиологии традиционно миграциями стараются называть вполне определённый тип передвижений рыб, имеющих облигатный характер. Иначе говоря, миграционный цикл должен быть обязательным элементом жизненной стратегии. Есть ли это у ползунов? Неизвестно, но крайне маловероятно. Можно ли отказаться от традиционного понимания миграций рыб? Конечно. Но для этого должны быть причины и основания. Латеральные миграции – это тоже вполне конкретный термин, а вовсе не любые перемещения рыб между рекой и поймой. Ну и с назначением этих перемещений ясности как не было, так и нет. Возможно они и связаны с нерестом. Но всегда ли? Непохоже. Если нет, то это не миграции и не нерестовые. А как же, простите, охота на земляных червей? Как же спасение от хищников и пересыхания водоёмов? Может это и менее вероятно, может даже смешно, но любую версию нужно подтвердить или опровергнуть.

Вообще, если попытаться собрать вместе всё, что известно про сухопутные передвижения анабасов, сомов, угрей, змееголовов и других ползунов, то создаётся впечатление, что они не связаны жёстко ни с одной из сторон их жизни. Понятно, что такое необычное для рыб поведение привлекает внимание биологов и побуждает к тому, чтобы атрибутировать его как не только уникальную, но и важную адаптацию. Однако похоже, что они могут ползать, а могут и не ползать, могут таким образом искать нерестовые биотопы, но могут размножится и не покидая водоём постоянного проживания. Вот обходиться вообще без доступа к воздуху многие из них действительно не могут – задыхаются. Время от времени им нужно подняться к поверхности и глотнуть воздух. А выползать на сушу им совершенно не обязательно, хотя такая способность, конечно же, расширяет возможности.

Удивительно, но похоже, что никто из биологов до сих пор не обратил внимания на то, что популяция ползунов представляет собой яркий пример так называемой метапопуляции, то есть длительно существующей совокупности связанных между собой небольших локальных субпопуляций. Обязательной характеристикой метапопуляции является её пространственная структурированность и средовая фрагментированность, определяемые биотопической неоднородностью, а её единство поддерживается периодическим, но не постоянным обменом особями, перемещающимися между субпопуляциями.

Как представляется, именно метапопуляционный подход, если бы кто-то из биологов осилил такой масштабный проект, позволил бы многое прояснить как в структуре популяций этих рыб, так и в организации различных типов их перемещений: водных, наземных, продольных, латеральных и таких, для которых нет вообще никакого специального названия.

Популярные синопсисы