Альфред Лотар Вегенер: судьба теории

Марина Молчанова

«Квантик» №2, 2022

Окончание. Начало — в «Квантике» №1, 2022.

Поговорим о том, какое место занимала теория дрейфа континентов в науке времён Вегенера.

На рубеже XIX–XX веков подавляющее большинство геологов считало, что никакого дрейфа нет, а контуры континентов и океанов определились ещё в древности. Но поскольку геологические события всё же происходят, их обычно объясняли в рамках контракционной гипотезы (contraction — сжатие). Мол, когда-то Земля образовалась в виде расплавленного шара, затем она остывала и затвердевала с поверхности, по мере дальнейшего остывания уменьшаясь в объёме. И как на сдувающемся воздушном шарике или на остывающем печёном яблоке появляются складки и морщины, так они появились и на лице Земли — это горные системы.

Чуть позже была развита сложная теория геосинклиналей — тех самых складок, глубоких прогибов земной коры, в которых происходят процессы, важные для образования рельефа. Представлению о том, что материки куда-то «ползут» друг относительно друга, в этой теории также не было места.

Изредка бывали и другие мнения. Так, американец Фрэнк Тейлор первым высказал идею, что горы могут формироваться благодаря столкновениям движущихся континентов, как торосы во льдах. Но эти идеи не получили распространения.

Альфред Вегенер был первым, кто собрал множество разнообразных материалов в поддержку гипотезы дрейфа континентов и систематически занимался её продвижением. Вот некоторые из его аргументов.

- На разных континентах можно найти одни и те же ископаемые — растительные и животные. Да, можно предположить, что когда-то между этими континентами были сухопутные мосты — типа нынешнего Панамского перешейка между двумя Америками. Но, как показал Вегенер, существование многих таких мостов невозможно из геофизических соображений. А вот если континенты были когда-то собраны воедино, как на схеме, мы получаем непрерывные области распространения этих растений и животных в древние времена — и всё объясняется.

Ископаемые в Гондване

- Если свести вместе запад Африки и восток Южной Америки, то многие геологические характеристики этих побережий отлично подойдут друг к другу, как если бы они действительно раньше были совмещены и потом разделились. По выражению Вегенера — это как куски разорванной газеты, которые можно приложить друг к другу и, наконец, прочесть строчки целиком. Сходятся горные хребты, геологические разрезы, типы минералов.

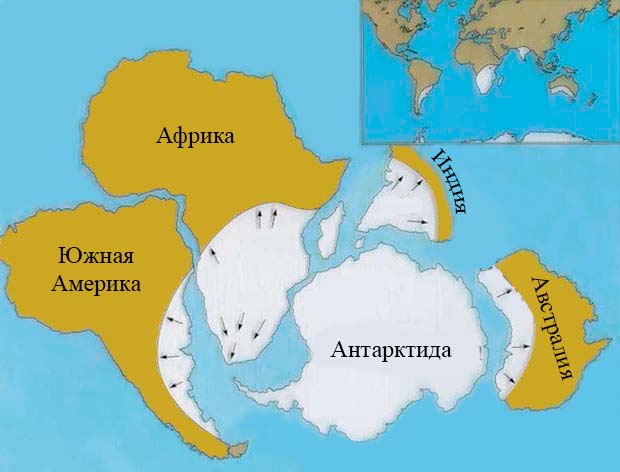

- Климат прошлых эпох в разных областях Земли сильно отличался от нынешнего. Ископаемые Северной Европы и Антарктиды говорят о том, что когда-то там были тропики. А вот в Африке, Индии, Южной Америке и Австралии есть древние ледниковые отложения — но не простирался же ледник до самого экватора! Разумно предположить, что раньше материки находились не там, где сейчас. Более того, направления движения древнего ледника в этих местах (их можно узнать и сейчас по бороздам на камнях) отлично согласуются друг с другом, если свести южные континенты воедино.

Следы движения древних ледников

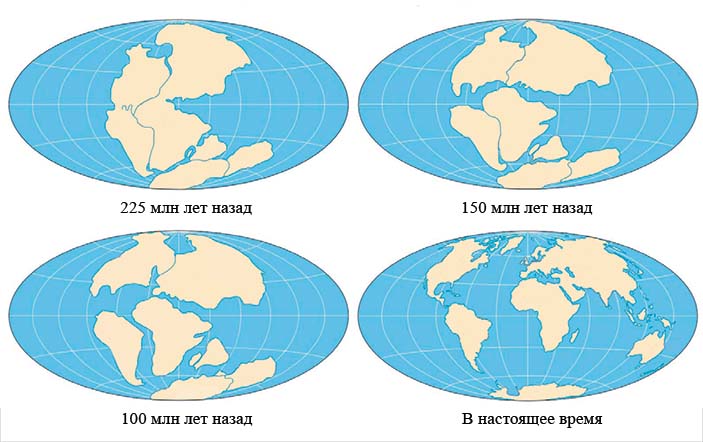

Так мы сейчас представляем себе Пангею

По Вегенеру, 300 миллионов лет назад все нынешние материки были слеплены вместе в один сверхконтинент — Пангею. Греческая приставка «пан» означает «весь», а Гея — это Земля.

Но что может двигать материками? Мы уже говорили: именно это стало главным камнем преткновения. Правдоподобного механизма не было. Вегенер предполагал, что движущие силы могут быть связаны с вращением Земли или c приливными явлениями. Но легко показать: этих сил недостаточно для того, чтобы континенты «ползли», пропахивая собой океаническое дно. А достаточная сила просто разрушит континенты.

Вегенер в молодости

Теория Вегенера, противоречившая принятым идеям, не просто была отвергнута: её высмеивали, считали лженаукой в двадцатые, тридцатые, сороковые годы XX века. И лишь немногие специалисты пытались развивать её положения — например, южноафриканец Александр дю Туа (du Toit), который выдвинул идею о существовании двух древних суперконтинентов Лавразии и Гондваны, разделённых океаном Тетис. Или Артур Холмс в Англии, который, по-видимому, сделал первый шаг к объяснению механизма дрейфа — хотя цельная концепция возникла намного позже.

***

Убедительные подтверждения теории дрейфа континентов появились только во второй половине XX века. И пришли они из неожиданных областей. Во-первых, из данных о процессах на дне океанов. Во-вторых, из исследований намагниченности горных пород, образовавшихся в разное время, — эту отрасль науки называют палеомагнетизмом.

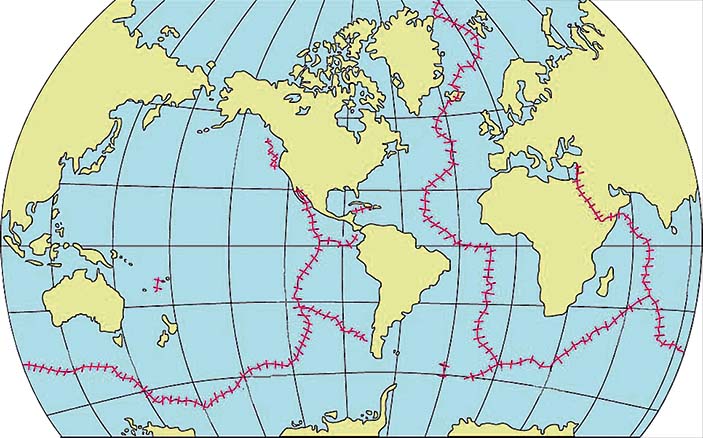

После Второй мировой войны стало активно изучаться океанское дно и были открыты так называемые срединно-океанические хребты. Это довольно высокие, порядка двух километров над уровнем дна, «горные системы», скрытые от нашего зрения водой. Цепи этих хребтов опоясывают Землю наподобие швов на теннисном мячике. А в других областях океанов есть, наоборот, длинные впадины — глубоководные желоба.

Срединно-океанические хребты показаны красным

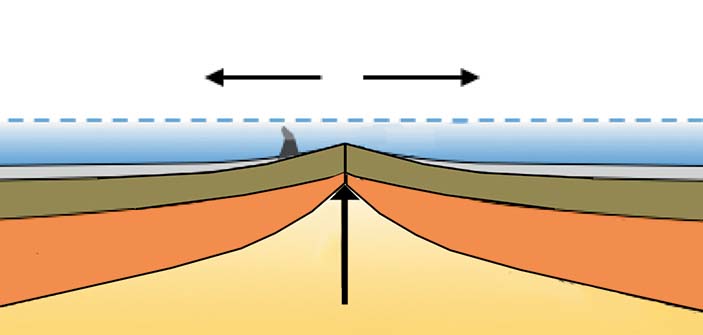

Исследования показали, что у срединно-океанических хребтов есть некоторые необычные особенности. И в 1960-е годы для объяснения этих особенностей была сформулирована теория спрединга (от английского spreading — распространение) океанического дна.

Согласно этой теории, срединно-океанические хребты — это те участки, где на дне океана «нарастает» новая океаническая кора. Горячая полужидкая магма поднимается из глубины на поверхность вдоль трещины, раздвигает её края и там же застывает. Но избытка коры не образуется, потому что одновременно она погружается обратно в земную мантию в других участках океанического дна — желобах. Кора фактически ползёт как конвейерная лента от хребта к жёлобу. И чем ближе к хребту, тем кора моложе, а чем ближе к жёлобу — тем старше.

Спрединг

Срединно-океанический хребет

Элегантная теория, однако, нуждалась в убедительном обосновании. И оно пришло из магнитных измерений.

В глубинах Земли горные породы очень горячи. На поверхности они остывают. И если они содержат магнитные материалы, такие как железо, то в процессе остывания происходит явление, хорошо знакомое физикам: как только температура становится ниже определённой точки (она называется точкой Кюри), существовавшее в этот момент направление намагниченности как бы «фиксируется» в камне — как фиксируется форма расплавленного предмета при остывании ниже температуры плавления, как застревает стрелка компаса при нажатии на кнопку. Получается, что нынешняя намагниченность когда-то образовавшихся горных пород — это своеобразная летопись или магнитофонная лента: она говорит нам о направлении магнитного поля Земли именно в тот момент прошлого, когда эти породы застыли.

Глоссоптерис. Музей естественной истории, Хьюстон, Техас

Скелет мезозавра, Бразилия. Фото: Kevmin, Wikimedia

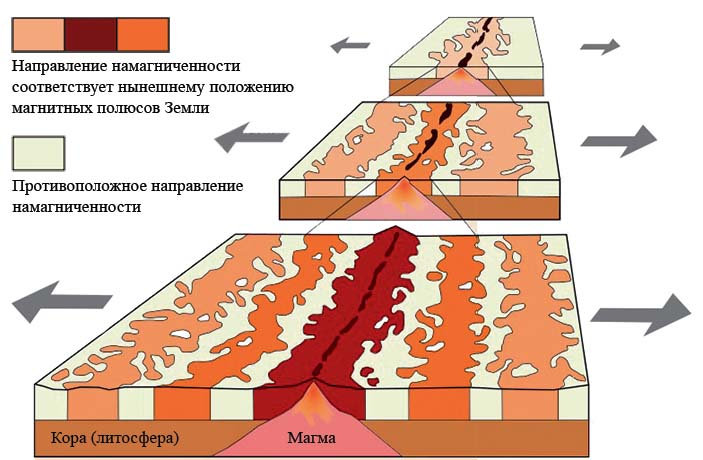

Так вот: оказалось, что по обе стороны вдоль срединно-океанических хребтов намагниченность горных пород (её можно измерить, не погружаясь на дно) носит «полосатый» характер: можно различить полосы горных пород, в которых она поочерёдно направлена то в одну сторону, то в противоположную. Причём слева и справа от хребта положение этих полос зеркально симметрично!

Срединно-океанический хребет и намагниченность горных пород океанского дна

Как объяснить это явление? Дело в том, что, как мы сейчас знаем, магнитные полюса Земли время от времени меняются местами: Северный становится Южным и наоборот. Такие инверсии магнитного поля не раз происходили в разные моменты истории Земли — в последний раз около 700 тысяч лет назад. И полосы разной намагниченности по обе стороны хребта как раз и говорят нам о том, что океаническая кора в этой области постепенно нарастала со временем: одна полоса (с обеих сторон хребта) образовалась из тех пород, которые застыли при нынешнем положении полюсов, следующая полоса (опять-таки с обеих сторон) — из пород, которые застыли до того, как Северный и Южный полюс поменялись местами последний раз, следующая — когда они опять-таки были на своих «нормальных» местах...

***

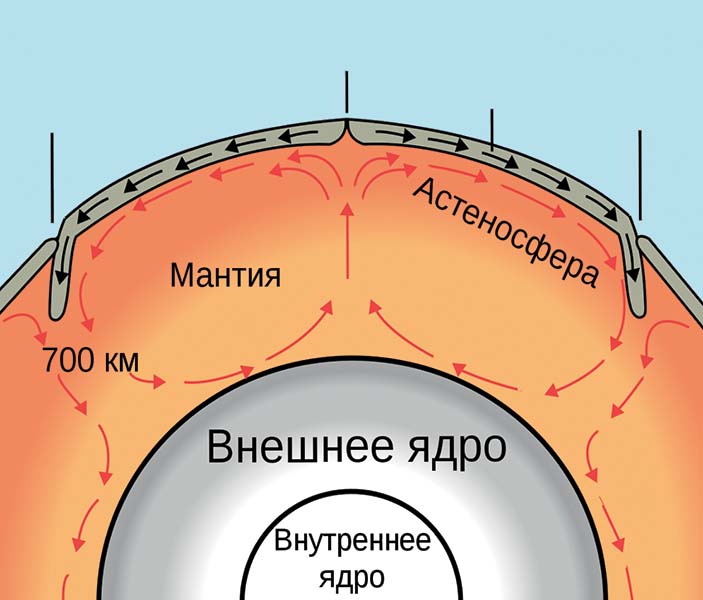

Советская книга о Вегенере

Большие куски океанического дна ползут в определённых направлениях, как конвейерная лента. Но отсюда мы как раз и получаем дрейф континентов! Просто континенты дрейфуют не сами по себе, а вместе с большими кусками океанической коры. Не материк ползёт по твёрдому дну, а целая плита, в которую впаян материк, пассивно движется по слою земной мантии (его называют астеносферой) — он, конечно, не совсем жидкий, но всё-таки достаточно пластичный. И можно понять, какие силы двигают плитами: глубины Земли горячи, и вещество мантии постоянно движется благодаря нагреванию. Это то же самое явление конвекции, кругового движения, которое мы видим при варке каши в кастрюле: нагретая жидкость из глубины движется вверх, а более холодная в других местах кастрюли опускается с поверхности вниз. Под поверхностью нашей Земли есть несколько таких «кастрюль» — ячеек конвекции1.

Поэтому материки могут двигаться — как мы сейчас знаем, со скоростью порядка сантиметров в год. Могут сливаться в суперконтиненты, могут разделяться на фрагменты, которые потом опять сталкиваются между собой, и на этом месте образуются горы.

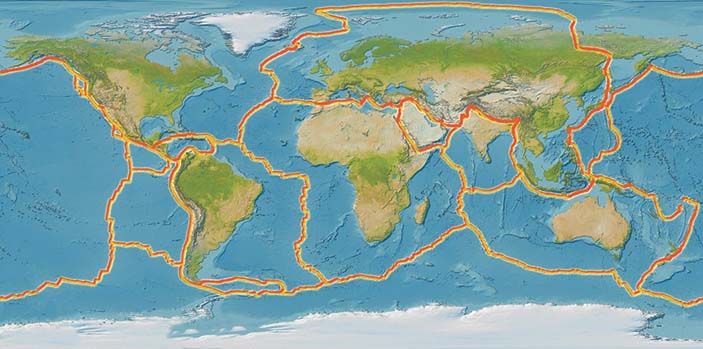

Границы литосферных плит в наше время

Гарри Хесс (1906 – 1969)

Палеомагнетизм позволил уточнить и детали. Намагниченность различных горных пород на суше тоже говорит о том, каким было направление на Северный магнитный полюс во время их образования. Это направление может совсем не совпадать с нынешним. Во-первых, сами магнитные полюса со временем двигаются (а не только меняются местами): может быть, вы слышали, что не так давно Северный магнитный полюс «переехал» из канадской в российскую часть Арктики. Во-вторых, видимое направление зависит от того, как во время образования породы располагался этот участок суши — ведь он и сам мог «переехать» и «повернуться» вследствие дрейфа континентов. И постепенно учёные научились определять, где находился магнитный полюс в ту или иную древнюю эпоху, и выяснять, как в эту эпоху располагались нынешние континенты. Картинка отлично совпала с вегенеровскими представлениями о суперконтиненте. Пазл окончательно сложился.

Роберт Дитц (1914 – 1995)

Итак, теория дрейфа континентов получила убедительное объяснение в рамках более общей концепции, которую называют тектоникой литосферных плит (литосфера — это и есть земная кора). Постепенно эта концепция завоевала мир. Историки науки помнят имена учёных, благодаря которым она сложилась в нынешнее стройное здание: Хесс, Дитц, Ранкорн, Блэкетт, Морли, Вайн, Метьюз и другие.

Но имя Вегенера стоит особняком. Всё-таки он был первым.

1 На самом деле вклад мантийной конвекции в движение плит до сих пор вызывает споры. Но мы излагаем эту модель как наиболее развитую и общеизвестную.

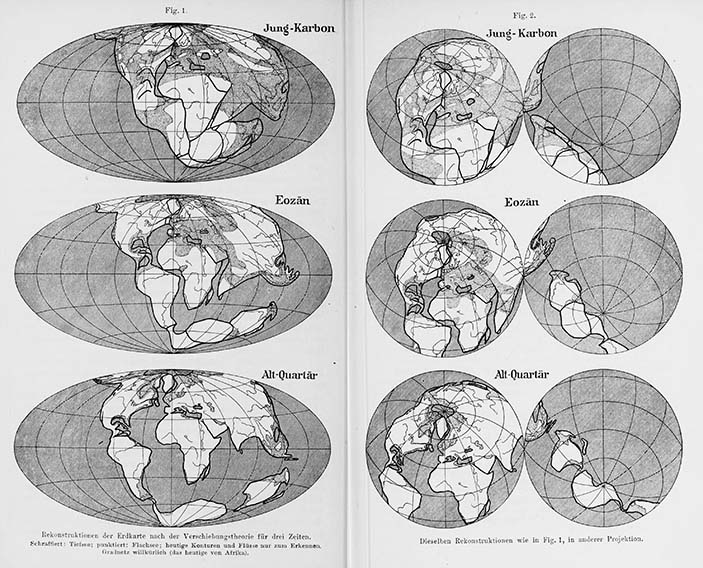

Движение континентов (иллюстрации из книги «Происхождение континентов и океанов»)