Альфред Лотар Вегенер: и всё-таки они движутся

Марина Молчанова

«Квантик» №1, 2022

Жизнь Вегенера, автора теории дрейфа континентов, похожа на сюжет приключенческого романа. Не плутовского, как жизнь Румфорда, о котором мы рассказывали в одном из недавних номеров «Квантика», а героического, вроде «Двух капитанов» Каверина. Вечные льды, человеческое упорство, энергия, самопожертвование, трагедия, память.

Однако судьба идей Вегенера оказалась не менее удивительной, чем судьба их автора. Отвергнутые и осмеянные при жизни учёного, они стали общепринятыми через десятки лет после его гибели. А современные знания позволили вписать их в целостную картину процессов, происходящих в земной коре. Теперь мы знаем не только что материки движутся друг относительно друга, не только куда они движутся, но и как, с какой скоростью и почему это происходит.

Так что рассказ о Вегенере мы разобьём на две части. Жизнь самого учёного — и жизнь его теории.

* * *

Памятная доска на здании школы в Берлине, в которой учился Вегенер. Фото: OTFW, Wikimedia

Альфред Лотар Вегенер родился 1 ноября 1880 года в Берлине. Блестяще окончив гимназию, он выбрал своей специализацией астрономию (по которой защитил диссертацию) и метеорологию — науку о погоде. В ту пору метеоролог мог найти себе работу, связанную с многочисленными опасностями и приключениями. Например, Альфред Вегенер вместе со старшим братом Куртом, также метеорологом, летали на воздушных шарах, чтобы следить за перемещением воздушных масс — и однажды, отчасти неожиданно для самих себя, установили рекорд длительности непрерывного полёта на воздушном шаре: 52 с половиной часа!

Но в том же 1906 году, когда был установлен этот рекорд, в жизни Вегенера произошло куда более важное событие: вместе с датской научной экспедицией он впервые посетил Гренландию.

Крайний Север — место, прямо скажем, не для всех. Ледяные просторы, никакой жизни вокруг, постоянная опасность и холод — холод, к которому нельзя привыкнуть. И тем не менее есть люди, которые находят именно в этих краях главный интерес и смысл.

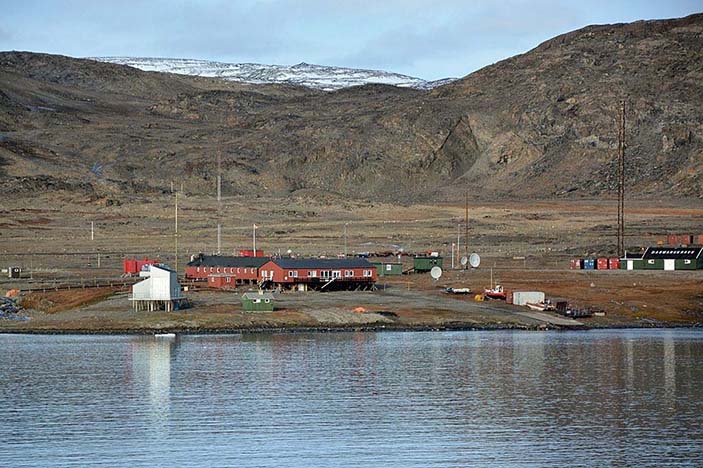

Данмарксхавн сегодня. Гренландское лето. Фото: Andreas Faessler, Wikimedia

Во время своей первой гренландской экспедиции Вегенер вместе с другими исследователями изучал северо-восточное побережье острова: там ещё оставались полностью неизведанные места. С его участием были нанесены на карту участки побережья, была воздвигнута маленькая метеостанция Данмарксхавн — она и сейчас существует. И там же Вегенер впервые столкнулся с тем, как Север забирает жизни: во льдах погибли три участника экспедиции, включая её руководителя Мюлиус-Эриксена.

Вегенер вернулся. Читал лекции по метеорологии и астрономии в университете Марбурга. Написал книгу «Термодинамика атмосферы», в которую включил многие из гренландских наблюдений. И... опять поехал в Гренландию.

Каждая следующая гренландская экспедиция с участием Вегенера была сложнее и экстремальнее предыдущей. В 1912– 13 годах группа, которую вёл датский капитан Йохан Петер Кох, столкнулась с тяжелейшими трудностями. Вегенер сильно ушиб спину, Кох сломал ногу на леднике. Тем не менее команда перезимовала и летом 1913 года отправилась с восточного к западному побережью Гренландии. Уже в конце маршрута, совсем немного не дотянув до ближайшего населённого пункта, члены экспедиции оказались совсем без сил и без пищи — и только случайная встреча с местным жителем позволила им выбраться живыми.

Вегенер снова вернулся. Женился на дочери одного из своих старших коллег, метеоролога Кёппена. Поселился с молодой женой Эльзой в Марбурге. Но и тут спокойной жизни не получилось: началась Первая мировая война.

Деваться было некуда: Вегенера немедленно призвали на фронт. После двух серьёзных ранений отпустили лечиться, а затем перевели из боевых частей в военную метеослужбу. Именно тогда он смог закончить первую версию своей главной книги — «Происхождение континентов и океанов» (1915).

* * *

Идея, что материки на Земле движутся друг относительно друга, была не впервые высказана Вегенером в этой книге. Ещё в 1912 году, до своей второй гренландской экспедиции, он сделал доклад на эту тему перед Немецким географическим обществом. Затем его изыскания были опубликованы в научном журнале. И уже потом собраны в книгу, которая впоследствии не раз дополнялась и переиздавалась.

Авраам Ортелий

В принципе, сама мысль о том, что континенты могут сходиться и расходиться, была и вовсе не новой. Каждому, кто смотрел на карту полушарий или на глобус, наверняка приходило в голову, что контур западного побережья Африки отлично совмещается с контуром восточного побережья Южной Америки — как два куска одного пазла. И уже в конце XVI века фламандский картограф Авраам Ортелий (1527–1598) предполагал, что обе Америки «были оторваны от Европы и Африки... землетрясениями и наводнениями» — достаточно посмотреть на карту и внимательно изучить береговые линии.

Позднее мысль о том, что положение материков и океанов друг относительно друга постепенно меняется с течением времени, возникала в трудах разных авторов. Но никто из них не мог описать и объяснить движение континентов. Некоторые идеи были ближе к мистике, чем к науке, — скажем, что расхождение континентов произошло в результате огромной геологической катастрофы, которая описана ещё в Ветхом Завете как Всемирный потоп. Была даже теория, согласно которой Луна когда-то составляла одно целое с Землёй, а потом оторвалась от неё, и вот тогда-то и произошли огромные сдвиги земной коры...1

Карта мира Ортелия

Заслуга Вегенера состояла в том, что он не просто совместил береговые линии континентов между собой, а собрал и привёл многочисленные аргументы (мы их подробнее рассмотрим во второй части этой статьи). Сходство геологического строения, общность ископаемой флоры и фауны, данные об изменениях климата на разных континентах в разные эпохи — всё говорило о том, что когда-то материки располагались совсем не там, где сейчас, что они были собраны в единый сверхконтинент, а затем постепенно разошлись.

Однако, несмотря на множество собранных фактов, идеи Вегенера не были приняты тогдашним научным сообществом. Особенно громкая критика зазвучала, когда «Происхождение континентов и океанов» было переведено на английский язык и стало известно в Британии и США. Почти все авторитетные специалисты тех времён склонялись к тому, что положения материков остаются фиксированными — эта концепция так и называлась фиксизмом. И построения Вегенера не могли поколебать её хотя бы потому, что в них был очень существенный дефект: не было никакой убедительной теории, которая могла бы объяснить, почему и за счёт каких сил материки могут двигаться.

Другая проблема состояла в том, что Вегенер неверно оценил скорость относительного движения материков — ошибся даже не в несколько раз, а на несколько порядков: не около сантиметра в год, а несколько метров в год. Ну и то, что он был вообще-то не геофизиком, а метеорологом, то есть чужаком и дилетантом для геологов, тоже сыграло немалую роль.

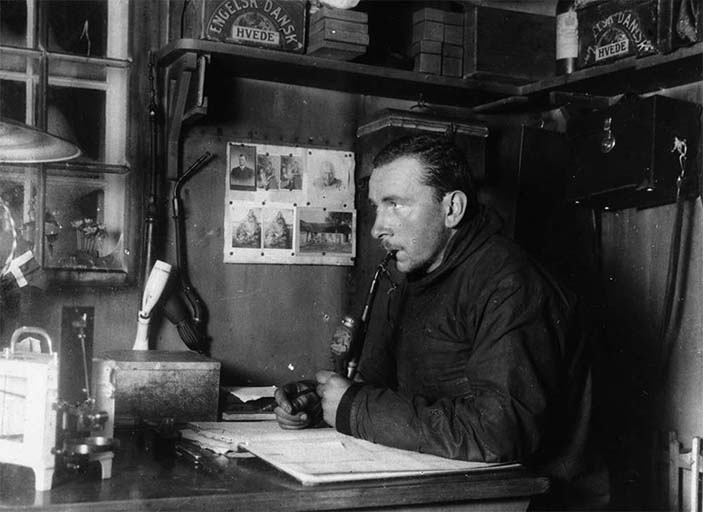

Вегенер во время второй гренландской экспедиции (1912– 1913)

О деталях теории Вегенера и о её дальнейшей судьбе мы, как уже говорилось, расскажем позже. А пока — Вегенер не отступал и продолжал работу. Переехал в Гамбург, занимался изучением климата далёких эпох, затем получил кафедру в Граце — это наконец-то было устойчивое положение и верный кусок хлеба. По-прежнему проводил метеорологические изыскания. В очередной раз переиздал «Происхождение континентов и океанов». Но его все ещё звала Гренландия.

* * *

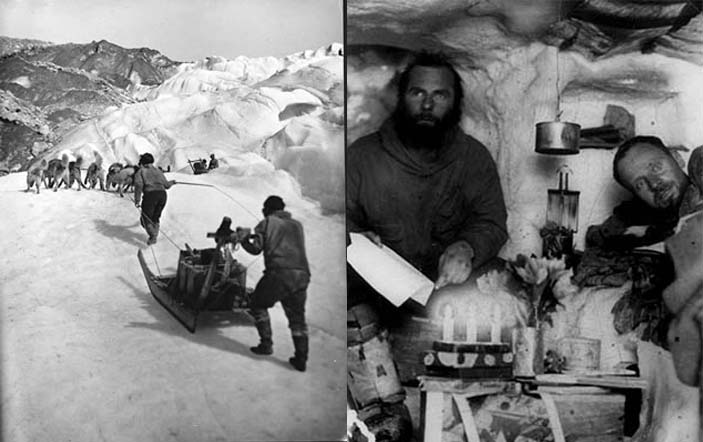

Работа на Айсмитте

Вглубь ледника

Участники новой экспедиции (1930), которой на этот раз руководил уже сам Вегенер, должны были установить в глубине Гренландии постоянно действующие станции для измерения толщины льда и наблюдений за погодой. Но с самого начала всё пошло не так: из-за поздней оттепели высадка на западном побережье острова произошла на шесть недель позже запланированного. К тому же сани с мотором, на которые было много надежд, оказались неподходящими для местных условий.

Мотосани

Двух зимовщиков, метеоролога и гляциолога (специалиста по льдам) всё же удалось забросить в центр Гренландии, где и была установлена база Айсмитте — «середина льдов» по-немецки. А вот снабдить эту базу достаточными припасами не успели. И в сентябре Вегенер с помощниками на собачьих упряжках выехал с побережья на Айсмитте, чтобы подвезти учёным всё необходимое: керосин, приборы, рацию. Погода была уже суровой: лето в Арктике кончается быстро.

Вегенер и Виллумсен

Поездка проходила в очень тяжёлых условиях, туман и снегопады сменялись ветром и морозом. Почти все участники вернулись на побережье, и только сам Вегенер, метеоролог Лёве и молодой эскимос (инуит) Расмус Виллумсен продолжали путь. Бо́льшую часть груза пришлось оставить. Собаки выбились из сил. Но всё же три путника достигли Айсмитте.

Там всё оказалось не так плохо, как ожидалось, но что было делать приехавшим? Тоже зимовать? Но на пять человек продуктов не хватит. Лёве остался на базе: он был сильно обморожен. А Вегенер с Виллумсеном пустились в обратный путь. Это было 2 ноября, на следующий день после пятидесятилетия Вегенера.

До побережья они не добрались.

* * *

Могила Вегенера

Только через полгода, когда вновь наступил тёплый сезон (насколько тёплым он может быть в Гренландии...), к зимовщикам на Айсмитте пробились их товарищи с побережья. Начались поиски пропавших. И через некоторое время полярники увидели две лыжи, воткнутые в снег, и между ними лыжную палку. Раскопав снег под лыжами, они нашли тело Вегенера. Его бережно похоронил Расмус Виллумсен. Самого Расмуса обнаружить не удалось — ни живым, ни мёртвым. Скорее всего, он сбился с пути и где-то погиб.

Тело Вегенера так и осталось лежать в гренландских снегах. На этом месте был установлен памятный знак. На этом заканчивается история смелого и упорного человека — но история торжества его идей тогда ещё даже не началась.

Окончание следует

1 Вопрос о происхождении Луны потрясающе интересен, но полностью выходит за рамки этой статьи! В любом случае теория отрыва Луны от Земли не согласуется с современными научными данными.

Альфред Лотар Вегенер (Alfred Lothar Wegener) 1880 — 1930