Географические открытия ХХ века

Аркадий Тишков, Долорес Асоян

«Природа» №2, 2020

Географические открытия ХХ в. не менее значимы для развития цивилизации, чем первоописания предыдущих столетий. Больше всего открытий сделано в полярных регионах и в океане в 1931–1940 гг. и в 1951–1960 гг., т.е. в относительно мирные годы. В статье представлены критерии оценки открытий по их значению для экономики и науки. К 100-летнему юбилею Института географии РАН оценен вклад его сотрудников в мировую копилку географических знаний. В поисковой системе Яндекс по числу обращений определена иерархия открытий ХХ в. Повсеместная «капитализация» результатов новейших географических исследований и их вовлечение в мировую экономику и геополитику — новые тенденции современной науки. Развитие технических средств и технологий изучения Земли обеспечивают перспективы новых открытий уже в XXI в. и можно надеяться — в условиях тесной международной кооперации и инвестирования в науку.

Познание окружающего мира, оставляющее за собой документированный след, длится уже более 5 тыс. лет и, как показывает практика географических исследований, не закончится никогда. Земля меняется под воздействием цикличных и направленных природных и антропогенных факторов, а результаты их действия, часто не прогнозируемые, влекут за собой все новые открытия. Наша планета, измененная и детально изученная наземными и дистанционными методами, становится ареной для построения современного, «антропоценового» мира: с растаявшими ледниками, новыми вулканическими островами в океане, новыми подводными и наземными формами рельефа, высохшими озерами и реками аридных зон, засыпанными песком многокилометровыми такырами, остановившими свое движение барханами и исчезнувшими из-за трансгрессии моря береговыми комплексами. Появляются на Земле и искусственные формы: например, острова, косы, берега и перешейки в прибрежной полосе Японии, ОАЭ, США, Нидерландов. Меняющийся климат «сдвигает» границы распространения мерзлоты, изменяет направление господствующих ветров и течений, конфигурацию русел рек. География их «открывает» заново.

Что же такое географическое открытие? Известный советский и российский историк географии В. И. Магидович считал, что это все, что «вносит существенный вклад в создание физической картины Земли» [1, с. 22–23], а именно: первое доказанное посещение, выявление пространственной связи (сухопутной или морской) между известными ранее элементами земной поверхности, обнаружение географических объектов на суше и на дне океанов и морей с помощью специальных приборов при дистанционном зондировании и т.д. В науке открытием считается достижение в процессе познания. В географии же открытие приобретает и вполне конкретное материальное выражение: его чаще всего можно нанести на карту, измерить, определить набор качеств. За счет географических открытий выстраивается целостное представление об устройстве Земли.

Открытия в географии возможны не только на местности или, как говорят, «в поле». Опыт развития геологии, геоморфологии, океанологии и гляциологии в последние десятилетия показал, что географические открытия «за письменным столом» — не расхожий журналистский оборот, а вполне сложившаяся практика. Например, по аэрокосмическим снимкам исследователям удалось обнаружить на земной поверхности кольцевые структуры, а при изучении моренных комплексов — установить последовательность плейстоценовых оледенений. Определяющая роль вертикальных и горизонтальных тектонических движений в формировании земной коры, ее молодой возраст (мезозой — кайнозой) на дне океана, роль глубинных разломов — все эти знания появлялись благодаря изучению фундаментальных закономерностей, анализу полевых данных, пространственному синтезу, в том числе картографии и ГИС-технологиям.

Многовековая история исследования планеты человеком подробно изложена в пятитомной книге И. П. и В. И. Магидовичей «Очерки по истории географических открытий». Из всего многообразия эпох и событий мы выбрали открытия, совершенные в ХХ в. [2]. Человек поднялся над Землей, опустился в океанические глубины, исследовал полярные регионы и высокогорья. При этом на передний план в познании Земли вышла уже не экономическая выгода (новые земли, источники сырья, транспортные пути и т.д.), а потребность в выявлении закономерностей развития суши и океана. Например, очень много географических открытий в последние десятилетия было сделано в связи с изучением происхождения Северного Ледовитого океана и Антарктиды. Большинство открытий ХХ в. так или иначе связаны с полярными и приполярными регионами, глубоководными участками океанического дна и подледными территориями. А среди методов исследований многие ученые ставят на первое место дистанционное зондирование. Возросла роль космических аппаратов, мощных ледоколов, приборов для изучения морского дна и т.д. [2].

Европоцентризм и «стирание» русских имен на карте мира

Колониальная система и доминирование европоцентризма в изучении географии Земли давно в прошлом, но инерция в понимании значимости географических открытий с позиций европейских географов прослеживается до нынешних времен. «Снисходительность» в оценке вклада в открытие Земли других народов до сих пор сохраняется в историко-географической науке и мешает пониманию самой хронологии географических открытий. Большинство фундаментальных изданий, посвященных географическим открытиям, страдают европоцентризмом. Из книги в книгу кочуют штампы о Великих географических открытиях и описания новых земель и народов с «центробежной» европейской позиции. Все это не только обнаруживается на страницах популярной литературы, но становится методологической основой для физико- и экономико-географических построений и входит в школьные учебники. Понимая остроту геополитических дискуссий, географы невольно повышают их градус, нарушая основы географической этики. Примеров, когда «переоткрывались» земли и воды, хорошо известные, например, арабским и китайским исследователям, много. Колониальный, европоцентристский взгляд на географические открытия очевиден, он поддерживает теорию национального превосходства, закрепляет в научной литературе противопоставления типа «Европа и Россия».

Понятно, когда в изданиях XIX в. давались оценки открытиям без учета имевшихся на тот момент карт и описаний жителей регионов, где проходило путешествие, например Китая или Малой Азии с их тысячелетней историей. Но если такая традиция продолжалась и в ХХ в. [3], это уже говорило о намеренных приоритетах в географических открытиях и первоописаниях. В нескольких регионах европоцентристские тенденции привели к искажению самой хронологии и детальности географических открытий. Это касается, в первую очередь, берегов и островов Баренцева моря. Как минимум, с ХII в. русские поморы осваивали эти земли, вели промысел и торговали с соседними регионами. Именно поморы дали первые названия многим географическим объектам. В XVI–XVII вв. жители Московии и западноевропейские мореплаватели путешествовали по берегам Белого и Баренцева морей, используя лоции и описания, сделанные поморами [4]. Однако в ХХ в. многие первичные названия на карте Атлантического сектора Арктики изменились.

Аналогичным образом в ХХ в. произошло «закрытие» русских географических открытий на Аляске, в Антарктиде и в Тихом океане. Например, русские имена большинства впервые описанных русскими мореплавателями в 1819–1821 гг. географических объектов в Антарктиде в более поздние периоды заменены на другие. Со дня открытия Антарктиды Первой русской антарктической экспедицией Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева прошло 200 лет. По нашему мнению, в эту годовщину важно наконец восстановить справедливость, а не компромиссно помещать на отечественных картах двойные названия.

Близкая проблема возникла в ХХ в. и с «закрытием» вклада России в географическое первоописание тихоокеанского побережья Северной Америки (от Аляски до Калифорнии) и тихоокеанских архипелагов. Русских названий географических объектов здесь осталось немного. Приведем пример. В 1828–1830 гг. российский мореплаватель Л. А. Гагемейстер открыл в Тихом океане новые острова и присвоил им русские названия. Обитаемый атолл архипелага Маршалловы о-ва получил имя князя Меньшикова, но позднее был переименован в Кваджалейн, а атолл Гагемейстера архипелага Туамоту стал островом Апатаки [5].

Место ХХ века в хронологии открытий и критерии их оценки

В учебнике «История географии» [6] отмечено только одно географическое открытие XX в. — это открытие 21–22 августа 1913 г. архипелага Северная Земля во время экспедиции ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» по Северному морскому пути. В начале XX в. в географической науке стали меняться приоритеты. При этом термин «географическое открытие» ученые продолжали понимать по-разному. Д. Н. Бейкер [3], И. П. Магидович [7], А. Г. Исаченко [8], Р. К. Баландин и В. А. Маркин [9] подошли к оценке географических открытий с разных позиций: одни авторы рассматривали их как «эстафету от эпохи Колумба», а другие, например Исаченко [8], — как результат технического прогресса, эффекта междисциплинарности в исследованиях, позволяющих увидеть в привычном новое. Интересно, что периодизацию географических открытий Исаченко выполнил в 1971 г., еще до всплеска развития дистанционных методов изучения Земли. Он выделил семь периодов: 1) Античность; 2) Средневековье; 3) эпоха Великих географических открытий и начало Нового времени (XV в. — конец XVIII в.); 4) Новое время (конец XVIII в. — конец XIX в.); 5) зарождение современной географии (конец XIX в. — начало XX в.); 6) Новейшее время (1918–1945 гг.); 7) современная география (с 1945 г. по наше время) [8]. Как мы видим, целых три из семи эпох приходятся на XX в.

Н. И. Гвоздецкий [10, 11], анализируя значимые открытия в Северной Евразии в ХХ в., на первое место поставил изменения на карте Арктики — открытие Северной Земли, островов в Карском море и подводного хребта Ломоносова. Во вторую группу он объединил географические открытия на северо-востоке Сибири: хребта Черского и других объектов в бассейнах рек Колыма, Индигирка, Анадырь. В третью попали открытия в горах и пустынях Средней Азии, а в четвертую — изменения на карте Кавказа и европейской части СССР. Географы, родившиеся в начале ХХ в., стали профессиональными свидетелями продолжения тысячелетних традиций.

ХХ в. — уникальное время в познании многообразия окружающего мира — Земли и околоземного пространства. Мы попробовали составить рейтинг географических открытий, и в данной статье представим читателю результат этой попытки. Но для начала важно определить критерии, с помощью которых можно оценить значение и масштабность открытия для цивилизации и развития науки в целом и географии в частности. Перечислим такие критерии.

- Научное значение открытия. Большинство исследователей определяет его по уровню вклада в познание окружающего мира. Открытие может иметь общечеловеческий, глобальный, континентальный (материковый) и региональный уровень. Например, открытие озера Восток и хребта Гамбурцева в Антарктиде или хребта Ломоносова в Северном Ледовитом океане имеют общечеловеческое значение, так как существенно дополняют картину мира и вносят большой вклад в понимание его генезиса и целостности.

- Масштаб географического открытия. Он может быть субъективным (по оценкам авторов и коллег) и объективным, т.е. выраженным в цифрах (протяженность, абсолютная и относительная высота, площадь). Например, в начале ХХ в. экспедиция Б. А. Вилькицкого открыла архипелаг Северная Земля, а экспедиция О. Свердрупа — острова Канадского Арктического архипелага. Эти открытия вполне сопоставимы по значению, но площадь объектов разнится на порядок: 37 тыс. км2 и 1,4 млн км2 соответственно. Разломы, подводные, подледные и наземные хребты сравнительно легко можно группировать по протяженности, кольцевые структуры — по диаметрам, горы, вершины, вулканы — по абсолютным высотам, острова, ледники и озера — по площади.

- Вектор географического открытия. Это ожидаемость, прогнозируемость, всплеск исследований в первое время после появления нового метода изучения Земли. Например, появившаяся начиная с 1968 г. возможность использовать материалы космических съемок для изучения поверхности Земли стала абсолютно неожиданной для географов и геологов. Вместе с тем были ожидаемы и предсказуемы практически все географические открытия в Антарктиде. Они реализовывались по мере развития морского и воздушного флота, а затем — геофизических методов и дистанционного зондирования Земли.

- «Каскадный эффект» от географического открытия. Он возникает, когда одно открытие ведет к следующим (например, в том же регионе), стимулирует появление новых направлений в науке или запускает «второе дыхание» в известных научных сферах.

- Роль технических средств. Здесь важно уточнение значения этих средств в подготовке к открытию и в первичной интерпретации данных, например картографического анализа и синтеза.

- Значимость открытия для экономики. Этот критерий оценивает важность географического открытия для развития экономики всего мира, отдельных стран и регионов, а также отдельных отраслей — транспорта, добычи полезных ископаемых и т.д.

- Значимость открытия для отдельных отраслей географии и других наук. Практически все географические открытия становились и становятся катализаторами в развитии самой географии, ее отраслей и смежных наук. Например, выход в 1890 г. первой обобщенной сводки о ледниках Кавказа Н. Я. Динника [12], открытия ледников и ледниковых районов в Центральной Азии, на Полярном Урале, п-ове Таймыр, на северо-востоке Сибири и в Забайкалье, а также исследования в период Первого (1882–1883) и Второго (1932–1933) Международного полярного года, Международного геофизического года (1957–1959) и Международного гидрологического десятилетия (1965–1975) привели к становлению отечественной гляциологии и к созданию в Институте географии РАН одного из мировых гляциологических центров [13, 14].

Открытия сотрудников Института географии

В 2018 г. исполнилось 100 лет старейшему в России академическому учреждению географического профиля — Институту географии. Его история охватывает практически весь XX в. Уже с первых лет его существования сотрудники института многократно становились участниками географических открытий и первоописаний земель [15]. Рассмотрим, какие из них стали наиболее заметными.

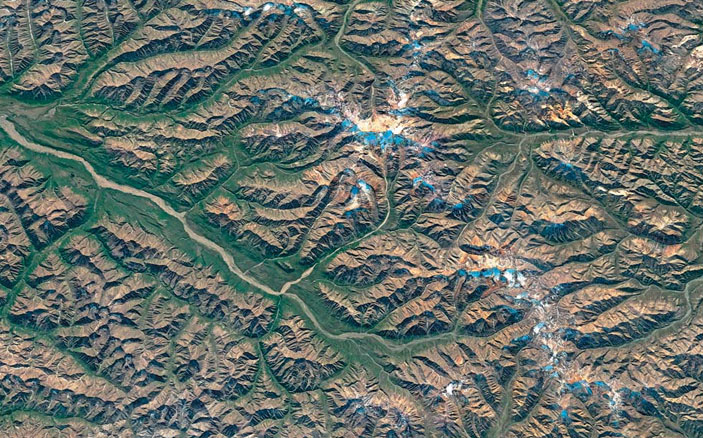

Ледники северо-востока Сибири. Фото М. Д. Ананичевой

Ученые Института географии работали не только на территории России, но и в пустынях и горах Средней Азии, в Монголии, Китае, в Антарктиде, на океанических просторах. Академик И. П. Герасимов еще к 40-летнему юбилею института писал «...более или менее точные карты охватывали только одну пятую часть всей площади дореволюционной России» [16]. В первые десятилетия экспедиционных работ были открыты острова, хребты и нагорья, неизвестные ранее ледники, 1930–1950-е годы также оказались богатыми на открытия [17]. Например, географы впервые описали очаги современного оледенения. Такой очаг на Корякском нагорье обнаружил гляциолог, исследователь Северо-Восточной Сибири Д. М. Колосов (1937), а на Приполярном Урале — Л. Д. Долгушин (1945). В. С. Преображенский открыл Кодарский ледниковый район в Забайкалье (1958–1959). Очаг покровного оледенения в южной части Алданского нагорья (Чульманское плато), существование которого предсказывал еще академик А. А. Григорьев, описала Д. С. Асоян (1964).

Корякское нагорье (cнимок Google Earth)

Целый каскад открытий за долгую жизнь в науке совершил А. В. Живаго — выдающийся исследователь геоморфологии морского дна, геологии и гидрографии морей и океанов, работавший с 1938 по 1977 г. в Институте географии, а потом — в Институте океанологии РАН. С середины 1950-х и до конца 1980-х годов в регионах Южного и Тихого океанов во время рейсов научно-исследовательских судов Института океанологии «Обь», «Витязь» и др. впервые проводились комплексные исследования — эхолотные промеры и съемка, сейсмическое профилирование, магнитная съемка, глубокое бурение. Живаго с другими исследователями детально изучили особенности строения морфоструктуры, тектоники подводных возвышенностей, плато, глубоководных желобов и разломов. Вместе с А. П. Лисицыным в 1955–1956 гг. он обнаружил банки Обь и Лена в южной части Индийского океана, в 1980 г. провел первые исследования хребта (плато) Брокен, вулканической горы Безрукова и желоба Обь, а также крупного подводного плато Кергелен (с островом Кергелен). Живаго установил возраст и реконструировал историю развития обоих плато, доказав, что их формирование связано с перемещением на север Индо-Австралийской литосферной плиты [18]. Он впервые описал морфоструктуры глубоководных желобов-разломов южной Атлантики. Крупнейший из них — Южно-Сандвичев (максимальная глубина 8325 м, протяженность более 1400 км) — изучен в 1971–1972 гг. Второй — Оркнейский желоб-разлом (максимальная глубина 6387 м) — исследован в 1989 г. [19]. На границе Индийского и Тихоокеанского секторов Антарктики к югу от Новой Зеландии в 1976 г. изучен субмеридиональный морфоструктурный комплекс Маккуори длиной более 1660 км, состоящий из одноименного хребта, желобов Маккуори (глубина 5480–5020 м), Хьорт (глубина до 5700 м) и Пюсегур, а также о. Маккуори. В Тихом океане в пределах Северо-Западной котловины Живаго в 1978–1979 гг. исследовал морфоструктуру древней возвышенности Шатского и пересекающие ее разломы, а также морфоструктуры южной части Императорского разлома — свыше 2160 км длиной и 7900 м глубиной [18, 20].

Остров Маккуори в Южном океане. Фото М. Мерфи (M. Murphy)

Много открытий сотрудники Института географии сделали в Восточной Антарктиде. П. А. Шумский, руководивший гляциологическими экспедициями, обнаружил подледную равнину Шмидта (1957). В открытии подледного озера Восток и в организации глубокого бурения, наряду с другими отечественными и зарубежными учеными, ведущая роль принадлежит И. А. Зотикову и В. М. Котлякову. Рассказывая об истории озера, называют обычно три имени — А. П. Капицы, советского штурмана полярной авиации Р. В. Робинсона и И. А. Зотикова [14]. В. И. Бардин, сотрудник географического факультета МГУ и Института географии, в 1960–1961 гг. впервые описал географические объекты (массив Вольтат и другие горы, оазис Ширмахер) в горах центральной части Земли Королевы Мод, а также по данным дешифрирования аэрофотоснимков и собственных наблюдений составил карту ледяного рельефа [21].

Массив Вольтат, горы Земли Королевы Мод, Восточная Антарктида. Фото В. И. Бардина

С. Н. Ушнурцев, сотрудник института с 1983 по 2000 г., в составе Международной географической экспедиции «Исток Амазонки — 96», которую возглавлял польский исследователь Я. Палкевич, участвовал в одном из последних крупных географических открытий на Земле — выявлении истоков р. Амазонки. Открытие позволило «удлинить» ее почти на 400 км (до 6992 км) и «сделать» самой протяженной рекой мира [22].

К числу географических открытий XX в. могут быть отнесены и предложенные в 1946 г. И. П. Герасимовым оригинальный принцип геоморфологической классификации рельефа Земли (концепция «триады» — геотектуры, морфоструктуры и морфоскульптуры) и метод морфоструктурного анализа, получивший признание практиков при поисково-разведочных работах на нефть, газ, рудные и другие ископаемые.

С географическими открытиями связано и появление новых имен на карте мира. В Институте географии работали многие выдающиеся географы, память о которых запечатлена в топонимии Евразии и Антарктиды, морей и океанов. Имя Ю. М. Шокальского — председателя Русского географического общества (1917–1931) и его почетного президента — носят острова, проливы, ледники и даже морские течения (всего 12 наименований). Именем одного из организаторов и первого директора института академика А. А. Григорьева назван ледник на Полярном Урале, имя второго директора — И. П. Герасимова — присвоено горе на одном из островов Курильской гряды и крупному разлому в Атлантике, в честь недавнего директора института и почетного президента Русского географического общества академика В. М. Котлякова названы ледники в Заилийском и Джунгарском Алатау и на Полярном Урале, имя академика Г. А. Авсюка присвоено ледникам на Земле Франца-Иосифа и в Джунгарском Алатау.

Большое количество топонимов связано с именем академика Л. С. Берга, работавшего в институте в 1930–1935 гг. В его честь названы вулкан на о. Уруп в Тихом океане, пик и ледник на Памире, мыс на о. Октябрьской Революции (Северная Земля), ледник и вершина на Джунгарском Алатау. Имя А. А. Борзова присвоено вулкану на Курильских о-вах, ледникам на Новой Земле, Полярном Урале и на хребте Сунтар-Хаята, а в честь известного геоморфолога С. Ю. Геллера назван крупный такыр в Каракумах, где ученый организовал одну из первых в Туркмении метеостанций. Имя Д. М. Колосова получил ледник в Забайкалье, а И. С. Щукина, одного из основателей советской школы геоморфологии, работавшего в Институте в 1935–1941 гг., — две горы в Гиссаро-Алае, залив на о. Уруп, горы в Восточной Антарктиде и ледник в Джунгарском Алатау. Имя В. С. Преображенского носят ледник, перевал и гора на хребте Кодар в Забайкалье, а Л. Д. Долгушина — грот, перевал и ледник на Полярном Урале. Долгушин открыл в этом регионе более 40 ледников, большинству присвоены имена его учителей и коллег, а самый большой назван в честь Института географии — ИГАН.

Ледник ИГАН на Полярном Урале. Вверху — фото Л. Д. Долгушина (1953), внизу — фото Г. А. Носенко (2018)

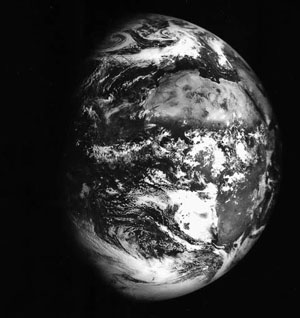

Первый советский космический снимок Земли, полученный 21 сентября 1968 г.

В сентябре 1968 г. по инициативе Ю. А. Мещерякова — известного ученого, обладающего большой научной интуицией, — был проанализирован первый отечественный космический снимок с Африкой в центре кадра, полученный 21 сентября 1968 г. с автоматической межпланетной станции «Зонд-5». Д. С. Асоян обнаружила на нем крупнейшую субширотную зону линеамента, названную позже Бахадор-Бахария, и выдвинула гипотезу о ее соответствии тектоническому нарушению [23]. При интерпретации стереоскопических глобальных фотоснимков Африки и других космических снимков Д. С. Асоян и геолог В. Д. Скарятин выявили целую серию протяженных зон линеаментов в Сахаре и уточнили их геоморфологическое и геологическое строение [24]. Кроме этих зон выделены субмеридиональные зоны меньшей протяженности. Обнаружение линеаментов в Африке отнесено к разряду крупнейших географических открытий ХХ в. [1]. Впоследствии крупные линеаменты были выявлены на космических снимках и других регионов Земли.

Оценка значения и динамика географических открытий ХХ века

Перечень абсолютно всех географических открытий столетия, увы, не может быть составлен из-за исключительной субъективности представлений об их значимости для цивилизации. Тем не менее некоторое приближение к объективности дает список, составленный нами на основе статистики упоминаний в Интернете и почти совпадающий с некоторыми рейтинговыми оценками. Мы использовали русскоязычную поисковую систему Яндекс, а чтобы результаты получались более полными и объективными, применяли уточняющий набор ключевых слов. Например, для поиска упоминаний об открытии Северной Земли запрос выглядел следующим образом: «открытие архипелага Северная Земля в 1913 году».

Всего таким способом выявлено 40 открытий. Из них 16 лидирующих по числу обращений (от 30 до 132 млн) сведены в таблицу и оценены по используемым в статье критериям (табл. 1). Не использовалась лишь оценка открытия по масштабу, так как в этом случае на первые позиции автоматически попали бы формы рельефа морского дна, имеющие крупные размеры (тысячи километров). Несмотря на это, все они заслуживают внимания. По нашей оценке первые позиции рейтинга занимают открытия хребтов Ломоносова и Менделеева и архипелага Северная Земля в Северном Ледовитом океане.

Таблица 1. Оценка значения некоторых географических открытий XX века для общества, экономики и науки (в скобках — число обращений на Яндексе)

Рассмотрение отдельных географических открытий ХХ в. показывает, что не всегда их лидирующие позиции по числу обращений в Интернете совпадают с суммарной оценкой значения для общества, экономики и науки. Так, актуализация образа «хребты Ломоносова и Менделеева в Северном Ледовитом океане» в связи с обсуждением принадлежности арктического шельфа Российской Федерации не привела их на первые позиции по числу обращений, но сделала это открытие лидером по суммарной оценке значимости. В то же время «классические» с позиций географии открытия истоков Нила и Амазонки и хребта Черского не набрали высшего числа баллов в первую очередь из-за отсутствия продолжения в других географических открытиях и эффекта в экономике. Вместе с тем информационный образ открытия, особенно истоков Амазонки, оказался достаточно мощным, чтобы выйти на заметные позиции по числу запросов в Интернете.

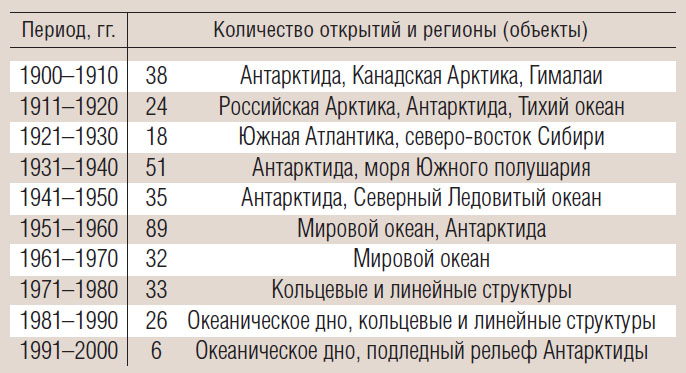

Основу статистического анализа динамики географических открытий заложил еще В. И. Магидович в 2009 г. Для своего обзора он использовал 2595 литературных источников — отечественных и зарубежных. В нашем исследовании мы выбрали около 350 значимых открытий ХХ в. (табл. 2). Из таблицы видно, что в первой трети века они концентрировались в основном в Арктике, потом, в Международные полярные годы (1932–1933, 1957–1958 и 2007–2008) и в Международный геофизический год (1957–1958), — в Антарктиде. Затем, после Первой и Второй мировых войн, когда отсутствовала выраженная гонка вооружений и развивался научный флот, стал активно изучаться Мировой океан.

Таблица 2. Динамика географических открытий ХХ века

Интересно проследить, каким странам принадлежат эти открытия. Если в эпоху Великих географических открытий приоритет был за Испанией, Португалией, Голландией и Англией, то в первой трети ХХ в. и на суше, и в океане лидерство перешло к скандинавским странам, а потом — к США и СССР/России. Так, в первом десятилетии века треть всех открытий сделали скандинавские (в основном шведские и норвежские), а 20% — российские исследователи. В 1910–1920-е годы сравнительно много первоописаний было совершено немецкими учеными, а в 1930-х годах к ним присоединились американские и британские географы, причем первые доминировали и в десятилетие после Второй мировой войны. Зато в 1950–1960-х годах и в Антарктиде, и в Арктике, и на просторах Мирового океана на первые места вышли советская и американская наука. Из 89 открытий 1950-х годов 44 принадлежат российским ученым, а 30 — американским. В 1970-х примерно по 30% открытий сделали ученые СССР, США и Великобритании. С развитием исследований Земли из космоса и расцветом деятельности советского научного флота в 1970–1980-х годах СССР снова вышел в лидеры исследований планеты. Известно, что с 1961 по 1991 г. научный флот нашей страны вырос примерно в 10 раз — с 37 до почти 300 судов.

Современная Россия в два первых десятилетия своего существования вышла из «соревнования» за лидерство в изучении Земли — впрочем, как и другие его участники, обладающие соответствующей научной базой и флотом, полярными станциями, ГИС-технологиями и космическими аппаратами. Как только Россия перестала задавать тон в изучении океана (к 2005 г. в распоряжении Академии наук оставалось всего 22 научно-исследовательских судна), Антарктиды и особенно Арктики, снизилась интенсивность географических открытий и у других стран. Сокращению исследовательской активности в Арктике способствовало и то, что российская орбитальная группировка дистанционного зондирования Земли, представленная в 2010-х годах только восемью космическими аппаратами — «Ресурс-П» (3), «Канопус-В», «Электро-Л» (2) и «Метеор-М» (2), — была недостаточна для мониторинга, не обеспечена современными многоспектральными сканерами и радиометрами с высоким пространственным разрешением, а начало реализации программы «Арктика» и запуск спутников «Арктика-Р» и «Арктика-М» постоянно откладывается (теперь уже на 2020–2023 гг.).

Долина гейзеров на Камчатке. Фото Р. Нанна (Robert Nunn)

В последние десятилетия равноправным игроком на поле географических открытий стал Китай. Успешно работают четыре китайские станции в Антарктиде, принято решение о строительстве там собственного аэродрома. В Арктике китайцы открыли несколько научных станций, в Северном Ледовитом океане работает их исследовательский ледокол.

Россия, благодаря открытию оз. Восток и завершению в его районе сверхглубокого подледного бурения (2012), снова вышла на позиции первооткрывателей. В 2010-х годах мы «вернулись» и в Арктику, возобновив регулярные рейсы научно-исследовательских судов. Открыты несколько новых островов, уточнены изменившиеся конфигурации берегов архипелагов и состояние ледников, выявлены новые течения. Тем не менее, чтобы окончательно вернуть стране лидерство в совершении географических открытий, несомненно, необходимо внимание государства к науке. Такое внимание, возникшее в нашей стране спустя буквально 4–5 лет после Великой Отечественной войны, привело к строительству новых институтов и университетов, научных судов, обсерваторий, научных станций, организации продолжительных экспедиций в разные уголки планеты. Штат Института географии к середине 1970-х годов по сравнению с послевоенным временем вырос в три раза.

Результатами повышенного внимания государства к науке в послевоенные годы мы пользуемся до сих пор. Например, открытие в 1949 г. хребтов Ломоносова и Менделеева помогает поиску углеводородов в Арктике и объясняет генезис Северного Ледовитого океана. В целом, прослеживается четкая закономерность между интенсивностью географических открытий и политической ситуацией в мире. Количество и размах научных исследований на планете возрастает в периоды разрядки, когда крупные государства не вовлечены в «гонку вооружений», а тратят деньги на науку. Отсюда вывод: может быть, странам-лидерам стоит вернуться к соревновательности на фронте географических открытий, а не в создании смертоносного оружия?

Географические открытия ХХ в. оказались не менее значимы и масштабны для развития цивилизации, чем открытия предыдущих столетий. Они расширили знания самой географии и смежных наук. Сам процесс открытий в этом веке представлял собой не «стирание белых пятен» и выявление новых географических объектов и явлений, а добавление недостающих элементов в общую физическую картину планеты, ее происхождения и перспектив существования. Они помогли понять устройство Земли, выявить новые свойства и связи в окружающей среде, а в случае, например, с открытиями в геногеографии — новые социальные и экологические эффекты развития человечества.

Из табл. 2 мы видим, что в ХХ в. интенсивность изучения Земли и количество открытий не распределяются как «затухающие». Во многом они связаны с техническим прогрессом, появлением новых методов изучения поверхности суши и глубин океана — транспортных, космических, геофизических и других. Из 350 рассмотренных нами открытий основная масса приходится на 1950–1960-е годы, на время, когда активно развивалась международная кооперация в исследованиях Мирового океана, Арктики, Антарктики и в использовании космических аппаратов для изучения Земли. Если на Земле и сегодня произойдет смена приоритетов — от «гонки вооружений» к «гонке совершенствования технических средств» для изучения Земли из космоса, океанических глубин и Антарктиды (например, сверхглубокого бурения антарктического льда для уточнения строения подледной поверхности и возраста оледенения континента), то будет сделан важный шаг к интернационализации новых открытий, ведь они становятся все более капиталоемкими, трудными для отдельной страны. Возможности создания мощных космических аппаратов, беспилотников, научно-исследовательских ледоколов, подводных обитаемых и необитаемых исследовательских аппаратов ограничены в условиях политической нестабильности. География — очень современная и мирная наука. Ее задача — выявление неизвестных черт в строении Земли и познание пространственно-временных закономерностей организации природы, населения и хозяйства на планете. Именно в этом нам видятся перспективы открытий теперь уже XXI в., можно надеяться — в условиях тесной международной кооперации и масштабного инвестирования в географию.

Работа выполнена в рамках темы Госзадания Института географии РАН № 0148-2019-0007, карта — в рамках темы № 0148-2019-0010.

Литература

1. Магидович В. И. Краткий очерк истории географического познания Земли. М., 2009.

2. Магидович И. П., Магидович В. И. Очерки по истории географических открытий. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985). М., 1986; 5.

3. Бейкер Дж. История географических открытий и исследований. М., 1950.

4. Попова М. С. Поморские лоции и географические знания поморов. Автореф. дис. ... канд. геогр. наук. Архангельск, 2014.

5. Асоян Д. С. Кругосветные плавания Л. А. Гагемейстера // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2015; 6: 100–108.

6. Голубчик М. М., Евдокимов С. П., Максимов Г. Н. История географии: Учебное пособие. Смоленск, 1998.

7. Магидович И. П. Очерки по истории географических открытий. М., 1956.

8. Исаченко А. Г. Развитие географических идей. М., 1971.

9. Баландин Р. К., Маркин В. А. 100 великих географических открытий. М., 2004.

10. Гвоздецкий Н. А. Как были стерты «белые пятна» с карты СССР. М., 1953.

11. Гвоздецкий Н. А. Советские географические исследования и открытия. М., 1967.

12. Асоян Д. С., Тишков А. А. Николай Яковлевич Динник — выдающийся географ, биолог и исследователь Кавказа // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2015; 1: 129–140.

13. Котляков В. М. Избранные сочинения. Снежный покров и ледники Земли. М., 2004; 2.

14. Котляков В. М., Кренев В. А. Кто открыл озеро Восток? // Лед и снег. 2016; 56(3): 427–432.

15. Тишков А. А. История с академической географией. Век географии. Ред. В. М. Котляков, О. Н. Соломина, А. А. Тишков, В. А. Колосов. М., 2018; 8–33.

16. Герасимов И. П. Современное состояние научных работ по изучению природных ресурсов СССР // Известия Академии наук СССР. Серия географическая. 1957; 5: 25–28.

17. Тишков А. А., Костовска С. К., Добрянский А. С. Экспедиции Института географии РАН в ХХ–XXI веках (к 100-летию института) // География и природные ресурсы. 2018; 3: 183–192. DOI: 10.21782/GIPR0206-1619-2018-3(183-192).

18. Живаго А. В. Геоморфология и геологическая история хребта Брокен (Западно-Австралийского) в восточной части Индийского океана // Геоморфология и тектоника дна океана. М., 1985; 121: 7–23.

19. Виноградова Н. Г., Живаго А. В., Детинова Н. Н. Глубоководные желоба и разломы Южного океана: геологическая структура, донная фауна и условия ее обитания. М., 2000.

20. Живаго А. В., Буданова Л. Я., Литвин В. М., Руденко М. В. Морфоструктура южной части Императорского разлома на севере Тихого океана // Геоморфология и тектоника дна океана. М., 1985; 121: 46–53.

21. Бардин В. И. Горы центральной части Земли Королевы Мод. М., 1966.

22. Палкевич Я. Последняя тайна Амазонки? // Вокруг света. Февраль 1997; 1–9.

23. Мещеряков Ю. А., Асоян Д. С., Олейников И. Н., Миронов Б. П. Спутниковая география. Предпосылки развития и некоторые задачи // Известия Академии наук СССР. Серия географическая. 1971; 3: 29–46.

24. Асоян Д. С., Скарятин В. Д. Геолого-геоморфологическое дешифрирование глобальных космических фотоснимков Земли, полученных АМС «Зонд-5» // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. 1973; 5: 65–74.

-

Перечень абсолютно всех географических открытий столетия, увы, не может быть составлен из-за исключительной субъективности представлений об их значимости для цивилизации. Тем не менее некоторое приближение к объективности дает список, составленный нами на основе статистики упоминаний в Интернете и почти совпадающий с некоторыми рейтинговыми оценками. Мы использовали русскоязычную поисковую систему Яндекс

Авторы сами себе противоречат.

Яндекс и объективность - не срастается.

Использовать надо самую распространённую поисковую систему. А не региональную.

Или указывать, что значимость тоже получается региональная.-

Да вообще насквозь самохвальная и противоречивая статья. Знаете, если уж считать за "открытие" первое документированное присутствие, то всю Аляску и западное побережье Северной Америки "открыли" далёкие предки индейцев, ~15000 л. н. Авторы же хотят подменить "европоцентризм" "россицентризмом". А использование любой поисковой системы Интернета для оценки значимости географических открытий просто обескураживает. Научный подход? Не, не слышали.

-

Географические открытия в ХХ в. Масштаб 1:150 000 000. Составители — Д. С. Асоян, А. А. Тишков, Т. А. Новичкова. Условные обозначения: 1 — хребты, нагорья, плато, ледники (а — региональные, б — локальные) на континентах, 2 — зоны линеаментов, 3 — центры происхождения культурных растений по Н. И. Вавилову, 4 — центры срединно-океанических хребтов (а) и Антарктическое циркумполярное течение (б), 5 — возвышенности и плато в океане, 6 — глубоководные желоба, 7 — разломы, 8 — банки, 9 — границы архипелагов, подводных возвышенностей и плато. Цифрами на карте показаны объекты, открытые в ХХ в. (1–19 — на континентах, 20–37 — в океане): 1 — Канадский Арктический архипелаг, 2 — Северная Земля, 3 — ледники гор Бырранга, 4 — хребет Черского, 5 — Корякское нагорье, 6 — ледники Полярного Урала, 7 — хребет Кодар, 8 — Алданское нагорье (Чульманское плато), 9 — Долина гейзеров на Камчатке, 10 — исток р. Амазонки (р. Апуримак), 11 — зоны линеаментов в Северной Африке (А-А — Бахадор-Бахария, Б-Б — Леврие-Зоруг, В-В — Гир-Джадо), 12 — исток Нила (р. Белый Нил), 13–19 — центры происхождения культурных растений (13 — Южноазиатский, 14 — Восточноазиатский, 15а — Переднеазиатский, 15б — Среднеазиатский; 16 — Среднеземноморский, 17 — Абиссинский, 18 — Южномексиканский и Центральноамериканский, 19 — Андийский), 20 — плато Брокен, 21 — желоб Обь, 22 — плато Кергелен, 23 — банки Обь и Лена, 24 — Южно-Сандвичев желоб, 25 — Оркнейский желоб, 26 — морфоструктурный комплекс Маккуори с желобами Маккуори и др., 27 — возвышенность Шатского, 28 — разлом Шатского, 29 — Императорский разлом, 30 — Алеутский желоб, 31 — Курило-Камчатский желоб, 32 — Марианская впадина, 33 — Филиппинский желоб, 34 — желоб Кермадек-Тонго, 35 — Перуанско-Чилийский желоб, 36 — Центральноамериканский желоб, 37 — желоб Пуэрто-Рико