Музыкальный чудак

Анастасия Челпанова

«Квантик» №10, 2021

год

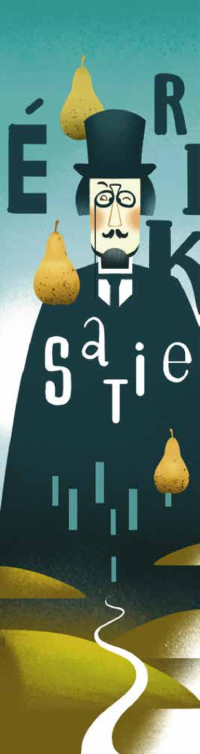

Когда-то он был неуспевающим студентом, затем военнослужащим, потом пианистом в кабаре. Он даже был основателем и единственным представителем придуманной им церкви и несколько лет носил церковное облачение. Но однажды он решил изменить свою жизнь и начал со смены гардероба. Собрав все свои вещи, он скатал их в большой ком, посидел на нём, потоптался, вылил на него всё, что нашёл в доме, продырявил шляпу, порвал галстук и туфли. Избавившись от старой одежды, он в любую погоду стал носить длинный плащ, шляпу-цилиндр, тёмные брюки, широкий галстук и зонт-трость.

Этого оригинального человека звали Эри́к Сати́. Он жил в конце XIX — начале XX века во Франции. Будучи музыкантом и композитором, сам говорил, что он не музыкант и это может подтвердить кто угодно. Он дважды учился в Парижской консерватории и дважды её не закончил. Только в возрасте 39 лет, сменив свой гардероб и изменив уклад жизни, он начал самостоятельно изучать композицию.

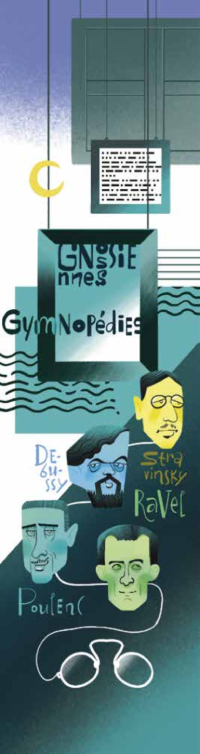

Музыка Сати необычна даже для нашего времени, не говоря о его современности. Но ещё более необычны названия его произведений: «Бюрократическая сонатина», «Дряблые прелюдии (для собаки)», «В лошадиной шкуре», «Звуковой плиточный пол», «Железный коврик (для приёма гостей)», «Гимнопедии»... Один цикл своих фортепианных пьес он назвал «Гноссиены», это слово он придумал сам. А его комедия «Ловушка медузы» состоит из семи «Танцев обезьяны».

Однажды знакомый Эрика Сати, известный композитор Клод Дебюсси, сказал, что его музыка не имеет музыкальной формы. В ответ остроумный Сати написал произведение «Три пьесы в форме груши».

Вся жизнь композитора была наполнена юмором, сатирой и насмешками, но она была вовсе не простой. Он постоянно нуждался в деньгах. Прожив какое-то время в центре Парижа, переехал в пригород и каждый день ходил пешком в Париж и обратно, нося с собой в кармане блокнот для записи нот и... молоток. Композитор брал его как оружие, поскольку часто ходил ночью через опасные районы города, где было много хулиганов и преступников.

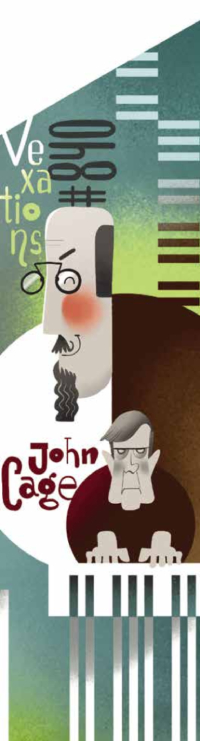

Некоторые сочинения автора имеют необычную судьбу. Своё сочинение «Раздражения» (иногда название переводят как «Досады» или «Томление духа») автор записал очень коротко, на трёх нотных строчках, но указал, что его нужно повторить 840 раз! Несмотря на это, произведение всё же исполнялось, правда, уже после смерти автора. Первое исполнение состоялось в 1963 году в Нью-Йорке, его организовал американский композитор Джон Кейдж. Участвовали десять пианистов, по очереди принимая друг у друга «эстафету». Каждый играл час-полтора. В начале и в конце играл организатор мероприятия Кейдж. Концерт начался в 18:00, шёл всю ночь и закончился только на следующий день, примерно в час дня. Весьма остроумно была организована плата за вход. Билет стоил 5 долларов, но после третьего часа всем посетителям обещали вернуть по 5 центов за каждые последующие 20 минут, проведённые в зале. А тем, кто сможет досидеть до конца, обещали выдать дополнительные 20 центов. Известно только об одном человеке, который сумел вытерпеть весь концерт, даже сохранилось его имя — его звали Карл Шенцер.

Ещё одно исполнение «Раздражений» организовала группа немецких и австрийских учёных. В 2003 году сотрудники Ганноверского университета музыки и драматургии и Австрийского института искусственного интеллекта в Вене опубликовали работу об активности коры головного мозга пианиста, играющего 28 часов подряд! Перед началом эксперимента выносливому пианисту Армину Фуксу закрепили на голове электроды, чтобы следить за активностью его мозга при помощи электроэнцефалографа (ЭЭГ). Исследователи обнаружили, что за время исполнения пианист был в состояниях бодрствования, дремоты и транса, что сказывалось на изменениях темпа, громкости и общей разборчивости музыки.

Необычным для своего времени стало изобретение Эриком Сати «меблировочной музыки». По задумке композитора, она должна была звучать как фон, создавая настроение, подобно обоям или элементам интерьера. Однако эта музыка не имела большого успеха.

Сохранились воспоминания об исполнении одного такого «меблировочного произведения» в антракте концерта. Для создания ощущения, что музыка звучит со всех сторон, музыкантов разместили в разных частях зала. В программках написали специальное предупреждение, чтобы публика не уделяла особенного внимания музыкальным звукам в антракте. И вот, в перерыве, зрители встали со своих мест и начали переговариваться, но, как только послышалась музыка, устремились обратно к своим местам и стали слушать. Напрасно Эрик Сати кричал, чтобы люди гуляли, разговаривали и не слушали! Они слушали, и он был очень расстроен.

Чтобы понять музыку Эрика Сати и его странное поведение, надо поближе познакомиться с искусством его времени. В XIX веке большинство европейских музыкантов, художников, скульпторов, писателей увлекалось идеями романтизма. Они придумывали ярких героев и показывали их борьбу с несправедливостью. Герой-романтик был смелым, эмоциональным и непременно одиноким.

В конце XIX — начале XX века зарождается новое направление: импрессионизм. Объектом искусства становится уже не герой, а изменчивость окружающего мира. Художники и композиторы стараются изобразить мир в движении, запечатлеть мимолётные эмоции, зыбкость и хрупкость красоты. В это время как раз и жил Эрик Сати.

Наблюдая за развитием нового направления, он решил переосмыслить роль искусства в современном ему мире. Воспевание романтического героя не привлекало его. Он сам сделался героем, ещё при жизни приобретя репутацию язвительного чудака. Роль же музыки он видел в передаче идеи, а не эмоций. Так, желая воплотить в музыке мысль, свободную от чувств, он написал произведение «Сократ», взяв в качестве текста фрагменты диалогов Платона. Работая с певицами-исполнительницами этого произведения, автор просил «избегать какого-либо выражения».

Не беспокоясь, что его произведения будут скучными, он говорил: «Публика уважает Скуку. Для неё Скука — таинственна и глубока. Курьёзная вещь: против Скуки аудитория беззащитна. Скука приручает её, делает кроткой и послушной. Почему же людям гораздо легче скучать, чем улыбаться?».

Особенность большинства произведений Сати в том, что, придумав музыкальные фрагменты, он просто пристыковывал их друг к другу. Получалось, что он не столько сочинял, сколько конструировал произведение. В его музыке, как правило, много повторов, нет музыкального развития, нет кульминации. Музыка Сати не виртуозна и не изобилует сложными пассажами и украшениями, она бесстрастна, однообразна и достаточно проста.

Он хотел заставить людей слушать (или не слушать) музыку в чистом виде, без настройки на её содержание. Чтобы избежать подсказок, он специально придумывал неуместные названия. В то время как композиторы-импрессионисты называли свои сочинения «Послеполуденный отдых фавна», «Лунный свет» (К. Дебюсси), «Игра воды», «Отражения» (М. Равель), он упорно писал в заголовках: «Танцы навыворот», «Мечтающая рыба», «Прелюд в виде коврика», «Приятная безнадёжность» и т. д.

Он не боялся парадоксов, он создавал их. Например, несколько сочинений Сати продолжаются всего несколько секунд каждое. А в балете «Парад», помимо музыки оркестра, используются звуки пишущей машинки и звон бутылок, причём один из номеров (танец лошади) и вовсе исполняется без музыки. Нестыковки и неожиданности помогали ему создать не самостоятельную, но фоновую музыку для жизни, общения и размышления.

Несмотря на подобные чудачества, Эрик Сати оказал огромное влияние на развитие музыки. Его музыкальные приёмы использовали композиторы И. Стравинский, К. Дебюсси, М. Равель, Ф. Пуленк и др. Именно он стоял у истоков новых музыкальных направлений: неоклассицизма, авангарда, минимализма, электронной музыки, киномузыки... Сегодня никого не удивишь музыкой в метро или в магазине, музыку к фильмам пишут профессиональные композиторы. Многократное повторение одних и тех же аккордов послужило основой для джаза, популярной и электронной музыки. А музыкальные миниатюры для рекламы стали самостоятельным жанром.

Художник Мария Усеинова