Барнетт Розенберг и его счастливый случай

Марина Молчанова

«Квантик» №6, 2021

История, которую мы вам сегодня хотим рассказать, — повод поговорить о роли удачи в науке. Иногда важные открытия совершаются как будто бы случайно. Учёные очень любят такие истории, но не всегда понятно, где тут правда, а где выдумка. Мы не знаем, помогло ли Ньютону яблоко, падение которого он видел в саду. Мы не видели, как французский химик Бернар Куртуа работал в лаборатории и действительно ли йод был открыт благодаря тому, что любимый кот Куртуа неудачно (или удачно) прыгнул и опрокинул склянку с кислотой на золу морских водорослей. Мы понятия не имеем, как американский изобретатель Гудьир придумал вулканизацию, то есть метод получения резины из каучука. Одни говорят, что Гудьир от досады на многочисленные неудачи швырнул смесь каучука с серой на горячую плиту, другие — что не швырнул, а просто уронил, третьи — что он пытался спрятать в печке свои опытные образцы от жены, которая давно уже хотела, чтобы муж занялся чем-то более осмысленным...

Тем не менее, судя по всему, часть историй всё-таки правдива, и некоторые из них радикально изменили жизнь всего человечества. Вот несколько примеров.

Вильям Конрад Рентген

Однажды вечером в ноябре 1895 года немецкий физик Вильям Конрад Рентген изучал электрический разряд в вакуумной трубке. Трубка была закрыта чехлом из плотного картона. Поблизости лежал маленький картонный экран, покрытый светочувствительным веществом. И вдруг Рентген заметил, что в полутьме лаборатории этот экранчик светится! Он не был подсоединён к трубке, никакие видимые лучи от неё не проходили сквозь чехол, но свечение было несомненным. Чем ближе Рентген подносил экран к трубке, тем ярче было свечение. Так были открыты новые лучи, по-русски они так и называются — рентгеновскими. И совсем скоро выяснилось, что они проходят через многие материалы и позволяют «заглянуть внутрь» человеческого тела и других объектов.

В феврале 1896 года французский физик Антуан Анри Беккерель исследовал фосфоресценцию солей урана*: освещал их ярким светом и смотрел, что будет дальше. Но день, назначенный Беккерелем для одного из опытов, оказался пасмурным. Ну что же, придётся отложить опыт — и Беккерель, аккуратно завернув в чёрную ткань соль урана и фотопластинки для обнаружения фосфоресценции, положил их в ящик. Но... когда он вновь открыл ящик, оказалось, что фотопластинки засвечены! Значит, дело не в фосфоресценции — просто соли урана сами по себе испускают какое-то излучение! Это было открытие радиоактивности.

В 1928 году видный английский бактериолог Александр Флеминг впервые после отпуска зашёл в лабораторию, где хранились культуры стафилококков — микробов, которые он изучал. Образцы долго стояли покинутыми, и один из них, не закрытый крышкой, успел подёрнуться сине-зелёной плесенью. Ах, какая досада! Но Флеминг заметил, что колонии стафилококков вокруг выросшей плесени стали прозрачными — это означало, что бактерии разрушаются. И через некоторое время из плесневых грибов было выделено вещество, губительное для бактерий, — пенициллин. Когда люди научились получать его в промышленных количествах, началась эра антибиотиков.

А ещё открытие микроволновой печи, сахарина, глицеринового раствора для хранения замороженных клеток, некоторых лекарств и красителей...

Но есть популярная фраза, которую приписывают разным учёным: Serendipity favors the prepared mind. В вольном переводе — «Счастливая догадка приходит в ту голову, которая к ней готова». Флеминг не первый заметил, что плесень останавливает рост некоторых бактерий, — но история пенициллина началась именно с него. Для открытия должны сойтись счастливый случай, ум учёного и исторический момент — когда развитие науки уже позволяет понять, что именно открыто и почему это важно.

Всё это было длинным предисловием к рассказу об одном открытии. Оно не так широко известно, но очень показательно и красиво. Барнетт Розенберг не был ни врачом, ни химиком. Он закончил Нью-Йоркский университет по специальности «физика» и работал в качестве биофизика в университете штата Мичиган. Однажды Розенбергу пришла в голову необычная идея, которая, наверное, могла осенить только физика, а биологу сразу показалась бы безумной.

Если посмотреть на клетку в процессе деления, мы видим, что очертания так называемого веретена деления по форме похожи на силовые линии магнитного поля (рис. 1). А ещё на силовые линии электрического поля, возникающего между положительным и отрицательным зарядами. Случайно ли это сходство? Может быть (подумал Розенберг), механизм деления клетки как-то связан с электромагнетизмом? Может быть, электрическое поле повлияет на деление? Почему бы не проверить?

Рис. 1. Слева — в ходе деления клетки образуется эта структура, называемая веретеном: чтобы могли образоваться дочерние клетки, микротрубочки «растаскивают» хромосомы по направлению к полюсам. Справа — железные опилки на листе бумаги, помещённом над постоянным магнитом (они выстроились вдоль линий магнитного поля)

Сказано — сделано. И в 1965 году Розенберг поставил опыт, причём с очень простой клеткой, где даже не образуется веретено деления. Он взял любимый объект всех биологов — кишечную палочку Escherichia coli. В раствор, содержавший эти бактерии, были введены платиновые электроды (платина химически и биологически неактивна, поэтому её использование как материала для электродов — обычное дело для лаборатории) и пущен электрический ток.

Чего бы ни ожидал Розенберг, результат был совершено не похож на любые предсказания. Бактерии не стали делиться быстрее. Но и не остались как были. Они стали расти в длину, выросли в 200–300 раз, и картинка напоминала то ли клубок худых змей, то ли обрывки пряжи. Будто клетки растягивались, потому что хотели поделиться, но не могли (рис. 2).

Рис. 2. Бактерии несколько изменились

Ага, значит, ток и правда влияет на деление клеток! Розенберг с коллегами начали двухлетнее исследование. И... со временем стало ясно, что электричество тут ни при чём! Вернее, при чём, но не напрямую.

Фактически то, что получилось в опыте, было результатом совпадения двух обстоятельств: что в качестве материала для электродов была использована именно платина и что раствор, через который проходил ток, содержал хлорид аммония. Платина (вот вам и химически инертный металл!) в этих условиях переходила в раствор, и образовывалось какое-то вещество или вещества, которые и не давали клеткам делиться.

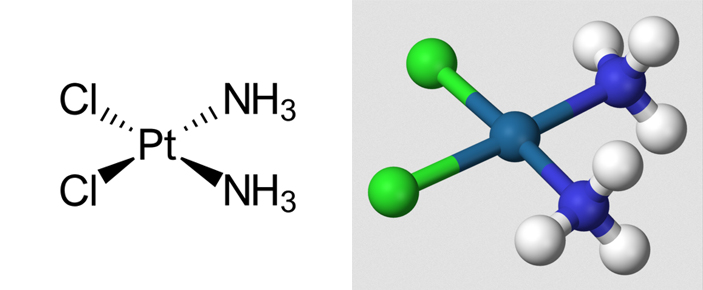

Оказалось, что деление клеток блокируется давно известным соединением (рис. 3) — ещё в 1845 году его открыл итальянский химик М. Пейроне. Просто тогда оно не привлекло особого внимания.

Рис. 3. Цисплатин, он же соль Пейроне. Формула и модель молекулы

А теперь — прыжок в сторону. Надо понимать, что 60-е годы XX века были временем бурного развития противоопухолевой терапии. Причём это была эра именно «классической» химиотерапии: создавались всё новые и новые вещества, не дающие клеткам делиться. Ведь опухолевые клетки делятся быстрее здоровых, и, подавляя их деление, мы вызываем их гибель — значит, рак отступает. Конечно, это очень тяжёлое лечение, но уже к середине 60-х годов стали появляться первые протоколы химиотерапии, не просто дающие временное облегчение, а спасающие жизни больных при некоторых онкологических диагнозах.

И Розенбергу пришла в голову новая мысль. Раз противоопухолевые лекарства блокируют деление клеток и открытое (ладно, переоткрытое) химическое соединение — тоже, не может ли оно стать лекарством?

В 1969 году группа Розенберга опубликовала результаты экспериментов на мышах. И да, мышиные опухоли после введения этого вещества исчезали в считаные дни. Конечно, новое лекарство было токсичным, но удавалось подобрать такую дозу, при которой обречённая мышь выживала, а опухоль исчезала.

Настал черёд клинических испытаний с участием людей. Многие были в ужасе: традиционно считалось, что все соединения тяжёлых металлов крайне ядовиты. Но специалисты Национального института онкологии (США) решили попробовать. И оказалось, что препарат, получивший название цисплатин, в сочетании с другими лекарствами помогает многим больным даже с запущенным раком. Для некоторых опухолей эффект был поразительным: смертность снизилась втрое! В 1978 году цисплатин официально одобрили в США, потом в других странах, и до сих пор это одно из важнейших лекарств в арсенале онкологов.

Сейчас уже химикам понятно, как именно действует цисплатин (рис. 4). Как и многие другие противоопухолевые препараты, он мешает клетке делиться, «сшивая» нити ДНК. Эти сшивки мешают ДНК копировать себя при делении клетки, опухолевая клетка не может завершить процесс деления и в конце концов погибает. Интересно, что трансплатин (аналог этого же вещества, где группы NH3 находятся не рядом, а друг напротив друга) не обладает противоопухолевой активностью: не та геометрия молекулы, чтобы образовывать сшивки.

Рис. 4. Сшивки в нитях ДНК не дают клетке делиться

Рис. 5. Карбоплатин (вверху) и оксалиплатин

У цисплатина, конечно, есть и недостатки. Даже на фоне других лекарств химиотерапии он тяжело переносится. И эффективен не при всех опухолях. Поэтому позже были разработаны и другие лекарства на его основе — карбоплатин и оксалиплатин (рис. 5). И они, опять-таки, активно используются врачами.

Барнетт Розенберг получил несколько престижных премий за своё открытие — правда, не Нобелевскую, хотя был несколько раз на неё номинирован. Он работал ещё много лет, интересовался самыми разными темами и даже открыл ещё одно вещество с противоопухолевой активностью — но там, в отличие от цисплатина, не удалось продвинуться дальше мышей.

Итак, удачное стечение обстоятельств. Но и кругозор учёного, который позволил ему быстро переключиться на другую тему. И неоценимая помощь коллег — Лоретты ван Камп, Эндрю Томсона и других. И своевременность открытия — оно произошло именно тогда, когда появилась надежда успешно лечить рак. Так что удача удачей, но счастливая догадка приходит... а об этом сказано выше.

* Фосфоресценция — явление, которое вы почти наверняка видели в ёлочных и других игрушках: предметы, которые перед этим были освещены ярким светом, потом некоторое время сами светятся в темноте.

Чарльз Гудьир. Фамилию этого изобретателя мы часто видим на шинах автомобилей (Goodyear — это фамилия, а не пожелание хорошего года)