Рекомбинация и половой отбор

Павел Бородин, Любовь Малиновская, Елена Шнайдер, Анна Торгашёва

«Природа» №12, 2020

В связи с темой нашей статьи нелишним будет вспомнить В. А. Геодакяна (1925–2012), ученого секретаря Вавиловского общества генетиков и селекционеров (ВОГиС). В конце прошлого века не было ни одной генетической конференции, ни одной научной школы, где бы он не выступал с вечерней лекцией. Любимая тема Вигена Артаваздовича — эволюционное предназначение самцов и самок. Основная идея заключалась в том, что самки воплощают консервативную, стабилизирующую сторону эволюции. Самцам он отводил прогрессивную — «футуристическую», как он любил говорить, — роль. Он был большим мастером находить подтверждения своей теории в самых разных областях биологии и медицины. К примеру, он ссылался на рассказ знакомого хирурга о том, что у девочек, как правило, обнаруживается атавистический порок сердца — не заращение клапана, т.е. трехкамерное рептильное сердце. У мальчиков, напротив, чаще возникают футуристические пороки сердца, которые приводят к усилению малого круга кровообращения, т.е. к улучшению кровоснабжения мозга. Геодакян исходил из вполне разумной предпосылки о том, что самцов много не нужно. Он считал, что эволюция бережет самок и пробует на самцах новые варианты, безжалостно отбраковывая дурные и подхватывая хорошие. Отсюда повышенная мутабильность самцов и строгая канализированность их развития, неспособность к адаптивным ответам на среду, тупое следование своим генотипам. Его статьи охотно печатали в научно-популярных изданиях*; несколько статей вышли в академических журналах: «Докладах АН СССР», «Журнале общей биологии» и «Генетике» [1]. Специалисты в области эволюционной биологии относились к идеям Геодакяна с большим скепсисом, но всегда приглашали на свои конференции. «Он скорее всего неправ, но заставляет думать», — говорили они.

В последний раз мы встретились с Геодакяном в 2009 г. на V Съезде ВОГиС в Московском государственном университете. Во время кофе-брейка Виген Артаздович делился своими мыслями об эволюции половых хромосом. «Игрек хромозома, — говорил он, — это роддом и крематорий генов. Новые гены в ней возникают и, если они полезны, то переносятся на икс хромозому, а оттуда на автозомы. И наоборот, плохие — возвращаются на игрек хромозому и там покоятся в мире».

В этой статье мы хотим рассказать историю, которая, на первый взгляд, противоречит идеям Геодакяна. И на второй — тоже. Но как жаль, что его больше нет с нами. Почему-то нам кажется, что он и в ней нашел бы подтверждение своей теории. С теплыми воспоминаниями и светлой грустью мы посвящаем эту статью его доброй памяти.

Неправильное правило Хаксли — Холдейна

В начале прошлого века в Англии жили два чем-то похожих на Геодакяна ученых: Джулиан Хаксли (брат писателя Олдоса Хаксли и сын Томаса Генри Гексли — «бульдога Дарвина») и Джон Холдейн (сын известного физиолога Джона Скотта Холдейна, одного из создателей учения о дыхании человека). Их по праву считают отцами-основателями синтетической теории эволюции. Они, каждый по отдельности, постоянно открывали правила и законы природы. Одно из открытых ими правил называется правилом Хаксли — Холдейна. Звучит оно так: «Если рекомбинация хромосом снижена или отсутствует у одного пола, то это всегда гетерогаметный пол» [2–3].

Гетерогаметный — значит, имеющий разные половые хромосомы: XY у самцов млекопитающих и двукрылых (включая комаров и муху дрозофилу) или ZW у самок птиц и бабочек. Соответственно, гомогаметным полом оказываются самки ХХ у первых и самцы ZZ у последних. т.е. правило Хаксли — Холдейна говорило не о самцах и самках, а о гетеро- и гомогаметном полах. В чем здесь фокус? Почему нужно блокировать рекомбинацию у гетерогаметного пола?

Чтобы понять это, давайте сначала разберемся, что такое генетическая рекомбинация? Один из нас уже не раз писал о ней в «Природе»**, но рекомбинация — это такое явление, которое сколько не описывай, все мало.

Рекомбинация наряду с мутациями служит мощным генератором генетической изменчивости. Но между ними есть большая разница. Мутационный процесс — это своего рода проявление энтропии на молекулярно-генетическом уровне. За счет неизбежных ошибок удвоения и ошибочной репарации (исправления) этих ошибок в ДНК возникают мутации — искажения генетической информации, упорядоченной предшествующим отбором, т.е. мутации — это неизбежное нарастание хаоса.

Рекомбинация — это хорошо упорядоченная, запрограммированная и затратная генерация хаоса (рис. 1). В ходе рекомбинации в ДНК запрограммированно вносится множество вполне фатальных повреждений — двунитевых разрывов. Эти разрывы затем репарируются: иногда правильно — с восстановлением исходной информации, но чаще неправильно — не по той цепи, которой нужно, а то и вовсе крест-накрест. Эти перекресты приводят к тому, что родительские комбинации аллелей, которые, между прочим, позволили родителям дожить до брака и приступить к производству потомков, разрушаются. Вместо них возникают новые, ранее не опробованные комбинации, которые вполне могут оказаться как хуже, так и лучше родительских [4].

Рис. 1. Рекомбинация гомологичных хромосом [6]. Розовым цветом обозначена ДНК материнской хромосомы, синим — отцовской, зеленым — ДНК, достроенная в ходе репарации разрывов

Вернемся к правилу Хаксли — Холдейна. Главный недостаток рекомбинации для гетерогаметного пола заключается в том, что она разрушает комбинации, специфичные для половых хромосом. Судите сами. Если на Y хромосоме, кроме самого аллеля-определителя мужского пола, находятся еще аллели, определяющие «самцовость» (сборку сперматозоидов, а не яйцеклеток; драчливость, а не кротость; густые усы, а не длинные ресницы), то таким аллелям лучше передаваться вместе, а не скакать по одному с Y на X и обратно.

Однако для решения этой проблемы достаточно заблокировать рекомбинацию между половыми хромосомами. Запирать ее по всему геному только ради этого кажется стрельбой из пушки по воробьям. Но в эволюции всякое может случиться. Не исключено, что именно это послужило причиной полного запирания рекомбинации у самцов двукрылых. Поскольку дрозофила была первым и главным генетическим объектом, то она и правила балом по широко известной генетикам присказке: «Что верно для дрозофилы, то верно и для слона». Оказалось, что не верно. У слона, как и у всех остальных млекопитающих, рекомбинация между X и Y действительно заблокирована везде, кроме маленького района на концах этих хромосом. У всех прочих хромосом (аутосом) рекомбинация происходит свободно. Хотя и в них она, как правило, снижена у самцов — не заблокирована, но снижена [5].

Таким образом, от правила Хаксли — Холдейна осталось только то, что самцы отличаются от самок. Да и то оказалось, что половые различия в уровне рекомбинации сильно варьируют и в размахе (когда сильные, когда слабые, когда и вовсе отсутствуют), и в знаке (чаще всего больше у самок, но бывает и у самцов). И если эти различия есть, то они никак не связаны с гетерогаментостью. И все же, почему рекомбинация, как правило, выше у самок?

Половой отбор как универсальное объяснение всего на свете

Половой отбор — это первое, что приходит в голову, когда обнаруживаются межполовые различия по признакам, не связанным напрямую с размножением, т.е. вторичным половым признакам [6]. Механизмами полового отбора считают межсамцовую конкуренцию и выбор самок. Рога, бивни, когти и жизненный принцип «всех убью, один останусь» — эти вторичные половые признаки обеспечивают самцам тех видов, у которых они есть, победу в борьбе за самок и успех в размножении. Выбор самок основывается на прямой или косвенной оценке качества генов потенциальных супругов. Прямые индикаторы — это размер тела и здоровый внешний вид, косвенные — это различные гандикапы, т.е. признаки, осложняющие жизнь их носителя. Излишне яркая окраска, бессмысленно длинный хвост, громкие и сложные ритуалы ухаживания — все это признаки затратные, малополезные, а порой и вовсе вредные для здоровья самцов. Их единственная функция — сообщить самке: «Я настолько жизнеспособен, что могу себе позволить таскать этот бесполезный груз, который давно бы погубил более слабого».

Половой отбор — это красивая и остроумная теория. Но при чем здесь рекомбинация? Как пониженная рекомбинация у самцов может им помочь в борьбе за самок? Как может самка определить рекомбинационные способности самца и зачем ей это нужно? Уровень рекомбинации — это такой признак самца, который можно оценить, только скрестившись с ним и посмотрев на разнообразие полученных потомков. Но если потомки уже получены, значит выбор уже сделан и оценка рекомбинации уже никому не нужна. Но даже если бы самка могла определить способности самца заранее, почему ей должны нравиться мало рекомбинирующие самцы?

Рис. 2. Половой отбор убегающего признака и рекомбинация. А — аллель, контролирующий у самок предпочтение самцов с длинным хвостом; а — нет предпочтений у самок; Т — аллель, контролирующий у самцов развитие длинного хвоста; t — нормальный хвост у самцов

Здесь стоит вспомнить модель полового отбора, предложенную еще одним отцом-основателем эволюционной биологии — Рональдом Фишером [7]. Рассмотрим ее для наглядности на примере хвоста. Пусть в популяции есть два типа самцов: с длинными и нормальными хвостами, и два типа самок: одним нравятся длиннохвостые самцы, другим они безразличны. При скрещивании самцов и самок, относящихся к первым типам, их сыновья наследуют явно длинный хвост от отца и скрытно — любовь к длиннохвостым самцам от матери. Дочери от такого брака наследуют явно любовь к длиннохвостым самцам от матери и скрытно — длинный хвост от отца. Таким образом возникает то, что в популяционной генетике называется неравновесие по сцеплению. Очевидно, что и первый, и последний признаки количественные, и, следовательно, зависят не от одного, а от множества генов, разбросанных по многим хромосомам. Аллели, контролирующие развитие длинного хвоста, и аллели, диктующие самкам слабость к длиннохвостым самцам, наследуются вместе. В таком случае отбор должен подхватывать и распространять в популяциях хромосомы, в которых эти аллели оказываются «по одну сторону» — в цис-положении (рис. 2) [8].

В рамках фишеровской модели рекомбинация приобретает смысл. Можно думать, что сниженная рекомбинация у самцов позволяет им фиксировать удачные комбинации и предохранять их от развала. В результате их сыновья и дочери получают хвосты и любовь к хвостам в одном флаконе. Почему бы тогда вовсе не запереть рекомбинацию у самцов? Потому, что самкам нравятся не просто длинные хвосты, а самые длинные хвосты здесь и сейчас. Это не фиксированный, а убегающий признак (не зря модель Фишера называется runaway selection — ‘убегающий отбор’). Чтобы производить сыновей с самым длинным хвостом, их отцы и матери должны тасовать аллели за пределами районов сцепления между генами «длинного хвоста» и генами «любви к длинным хвостам». Это позволяет им собирать в блоки новые мутации, увеличивающие хвост на пару миллиметров и избавляться от мутаций, его укорачивающих. Заметьте, что в рамках этой модели длина хвоста растет и у самцов (убегающий признак), и у самок (догоняющий признак).

Фишеровская модель объясняет, почему рекомбинация у самок должна быть выше, чем у самцов. Для самца ключевым признаком приспособленности является его и его сыновей успех в размножении. Для самок и их дочерей успех в размножении, как правило, гарантирован. Для их приспособленности более важным параметром оказывается жизнеспособность потомства. Поэтому им необходимо более интенсивно, чем самцам, тасовать аллели, избавляясь от мутаций, снижающих жизнеспособность, в том числе, и от аллелей «длинного хвоста», выводящих этот признак за границы биологического (аэродинамического, например) оптимума.

От моделей к фактам

Теорий, которые объясняют половые различия в рекомбинации (гетерохиазмию), более чем достаточно. С фактами ситуация гораздо хуже. Данных мало, и они довольно противоречивы. Теоретики по определению не занимаются экспериментами, а используют в своих моделях данные, полученные другими людьми и для других целей. В итоге довольно часто им приходится сравнивать, фигурально выражаясь, ужа и ежа просто потому, что других данных нет.

Ярким примером может служить работа английской исследовательницы Джудит Мэнк под названием «Эволюция гетерохиазмии: роль полового отбора и конкуренции сперматозоидов в определении половых различий у млекопитающих» [9]. Данные по рекомбинации у обоих полов были доступны для пяти видов со слабо выраженным половым диморфизмом — собака, кошка, свинья, мышь, человек; и пять видов с сильно выраженным — овца, бизон, корова, макака-резус, бабуин. И, заметьте, ни для одного из этих видов (кроме, может быть, человека) не доказан половой отбор в форме выбора брачного партнера. Оказалось, что у четырех из пяти диморфных видов рекомбинация была выше у самцов, а у всех мономорфных видов — выше у самок. Проблема в том, что виды, включенные в сравнение, разделяют десятки миллионов лет независимой эволюции. Они отличаются друг от друга по размеру тела, образу жизни, типу питания, популяционной структуре и, главное, по репродуктивным стратегиям (моногамия — полигамия, участие самцов в выращивании потомства) и степени зависимости потомков от родительской заботы (зрелорождающиеся — не зрелорождающиеся), т.е. здесь мы имеем типичное сравнение ужа с ежом. Впрочем, автор сам сознает уязвимость своих выводов и впрямую об этом пишет. И кроме того, половой диморфизм вовсе не обязательно возникает в результате полового отбора. Вспомните хотя бы школьный пример с морскими беспозвоночными — зеленой бонеллией (Bonellia viridis): 3-миллимитровый самец живет в матке 15-сантиметровой самки и вовсе на нее не похож.

С птицами, которые интересны тем, что у них гетерогаметный пол — самки, ситуация не лучше. Данные по рекомбинации у обоих полов получены для девяти видов, которых тоже разделяют десятки миллионов лет независимой эволюции и отличают друг от друга множество особенностей их биологии. Половые различия по рекомбинации у птиц непредсказуемо варьируют: у близких видов они могут сильно различаться по знаку и размаху [10]. Поэтому мы решили получить собственные данные по рекомбинации для двух видов птиц, которые разошлись относительно недавно в ходе эволюции и сходны по всем особенностям биологии, кроме одной: у одного вида нет полового отбора, а у другого он доказан наблюдениями и экспериментами.

Две ласточки

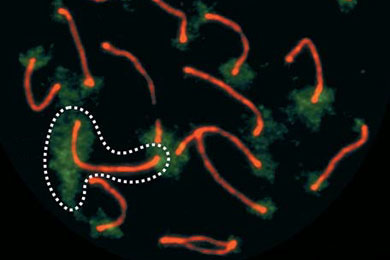

Мы сравнили два вида ласточек — деревенскую ласточку (Hirundo rustica) и бледную береговушку (Riparia diluta) по параметрам рекомбинации у самцов и самок [11]. Современные цитологические методы позволяют выявлять точки рекомбинации прямо на препаратах хромосом (рис. 3).

Рис. 3. Микрофотография сперматоцита деревенской ласточки после иммуноокрашивания белков осей хромосом (красный), центромер (синий) и рекомбинационных узелков (зеленый) [10]. Цифрами обозначены макрохромосомы, буквами — половые хромосомы. Фото Л. П. Малиновской

Почему мы выбрали именно эти виды? Потому что они состоят в относительно близком родстве (около 16 млн лет дивергенции) и довольно похожи в отношении экологии, образа жизни и систем размножения. У них сходны районы миграции и гнездования. Оба вида образуют большие колонии. Оба практикуют относительно строгую моногамию, совместное высиживание яиц и выкармливание потомков.

Различия между ними состоят в том, что у береговушек практически невозможно отличить самцов от самок, в то время как самцы европейского подвида деревенской ласточки (ареал которого доходит до Байкала) отличаются от самок большей яркостью оперения и, главное, большей длиной хвостовых направляющих перьев (косиц). По этому признаку у деревенской ласточки идет довольно интенсивный половой отбор. Самки отдают безусловное предпочтение самцам с более длинными косицами. Такие самцы оставляют больше потомков. Они раньше других находят себе пару, чаще других вступают во внебрачные отношения с соседними самками, а их собственные самки чаще производят две кладки в сезон. Эти различия в репродуктивном успехе были подтверждены как прямыми наблюдениями, так и экспериментами с искусственным удлинением или укорочением косиц [11].

Брачные пары деревенской ласточки (слева) и бледной береговушки. Фото Е. Шнайдер

Что мы увидели? Общий уровень рекомбинации у самок деревенской ласточки был на 13,5% выше, чем у самцов. Эти различия касались не только общего числа рекомбинационных узелков, но и их локализации. Почти все «лишние» узелки у самок находились на макрохромосомах, вдоль которых они были распределены довольно равномерно. В то же время у самцов мы наблюдали пики рекомбинации по концам хромосом и низкий уровень вдоль плеч хромосом (рис. 4).

Рис. 4. Половые различия по числу (вверху) и распределению (внизу) рекомбинационных узелков на хромосомах деревенской ласточки и бледной береговушки [10]

Рекомбинация на концах хромосом важна и полезна для правильного их расхождения в мейозе, но мало что дает для перетасовки аллелей. В то время как рекомбинация в средних частях хромосом дает широкий и разнообразный набор новых аллельных комбинаций в потомстве. За счет этих двух особенностей — более высокой частоты рекомбинации вообще и в средних частях хромосом в частности — самки деревенской ласточки разрушают старые комбинации аллелей и создают новые гораздо быстрее, чем самцы того же вида. При этом у бледной береговушки — морфологически мономорфного вида — мы не обнаружили значительных половых различий ни по числу рекомбинационных узелков, ни по их распределению. И, что особенно интересно, они очень похожи по этим признакам на самцов деревенской ласточки.

Логично допустить, что у общего предка наших двух видов ласточек самцы и самки были похожи друг на друга и по морфологии, и по уровню рекомбинации. Затем половой отбор у деревенских ласточек привел к возникновению полового диморфизма по обоим этим признакам. Но почему это произошло не за счет снижения рекомбинации у самцов, а за счет ее повышения у самок? Можно думать, исходно низкий уровень рекомбинации у обоих полов позволил возникнуть и закрепиться неравновесию по сцеплению между аллелями, контролирующими проявление вторичных половых признаков у самцов, и предпочтение к этим признакам у самок. Поскольку половая разница в рекомбинации у деревенской ласточки наиболее выражена в макрохромосомах, можно предположить, что именно там находятся гены, законсервированные половым отбором. Сильный отбор по тем районам хромосом, где они находятся, должен вести к накоплению вредных мутаций в этих и соседних районах. Увеличение частоты рекомбинации в макрохромосомах в женском мейозе может быть направлено на очищение от этих мутаций. И кроме того, вспомните, что самки любят самцов не просто с длинным хвостом, но с самым длинным. Отсюда следует, что самки должны интенсивно тасовать свои аллели, надеясь снабдить своих сыновей более длинными хвостами. Так что наши данные не так уж и противоречат идеям Геодакяна. Да, сами самки, по его теории, должны быть более мономорфными, чем самцы. Но при этом они могут генерировать более разнообразное потомство, чтобы их дочерям в следующем поколении было, из кого выбирать.

Конечно, эта гипотеза весьма умозрительна. Нам нужно больше данных о величине и направлении гетерохиазмии среди близких видов птиц с явным половым отбором и без него. Нам нужны данные о локализации генов, контролирующих вторичные половые признаки самцов и особенности половых предпочтений у самок. И нам очень не хватает Вигена Артаваздовича, чтобы обсудить с ним эти данные. Он бы обязательно придумал им правильное объяснение.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект 20-64-46021).

Литература

1. Геодакян В. А. Эволюционная роль половых хромосом (новая концепция) // Генетика. 1998; 34(8): 1171–1184.

2. Haldane J. B. S. Sex-ratio and unisexual sterility in hybrid animals // J. Genet. 1922; 12: 101–109. DOI: 10.1007/BF02983075.

3. Huxley J. S. Sexual difference of linkage in Gammarus chevreuxi // J. Genet. 1928; 20: 145–156. DOI: 10.1007/BF02983136.

4. Bishop D. K., Zickler D. Early decision; meiotic crossover interference prior to stable strand exchange and synapsis // Cell. 2004; 117(1): 9–15. DOI: 10.1016/s0092-8674(04)00297-1.

5. Sardell J. M., Kirkpatrick M. Sex differences in the recombination landscape // Am. Nat. 2020; 195: 361–379. DOI: 10.1086/704943.

6. Миллер Дж. Соблазняющий разум: Как выбор сексуального партнера повлиял на эволюцию человеческой природы. М., 2020.

7. Fisher R. A. The Genetical Theory of Natural Selection. Oxford, 1930.

8. Trivers R. Sex Differences in Rates of Recombination and Sexual Selection // The Evolution of Sex: an Examination of Current Ideas / Michod R. E. and B. R. Levin (eds). Sunderland, 1988; 270–286.

9. Mank J. E. The evolution of heterochiasmy: The role of sexual selection and sperm competition in determining sex-specific recombination rates in eutherian mammals // Genet. Res. 2009; 91: 355–363. DOI: 10.1017/S0016672309990255.

10. Malinovskaya L. P., Tishakova K., Shnaider E. P., Borodin P. M., Torgasheva A. A. Heterochiasmy and sexual dimorphism: The case of the barn swallow (Hirundo rustica, Hirundinidae, aves) // Genes (Basel). 2020; 11(10): 1119. DOI: 10.3390/genes11101119.

11. Møller A. P. Sexual Selection and the Barn Swallow. Oxford, 1994.

* Две статьи В. А. Геодакяна были опубликованы и в «Природе»: «Эволюционная логика дифференциации полов и долголетие» (1986. № 1. С. 70–80) и «Эволюционная теория пола» (1991. № 8. С. 60–69).

** См. например: Бородин П. М. Генетическая рекомбинация в свете эволюции // Природа. 2007. № 1. С. 14–22.

Избранное

См. также

Виген Артаваздович Геодакян на съезде Вавиловского общества генетиков и селекционеров, проходившем в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова в июне 2009 г. Фото А. А. Торгашёвой