История долины Хула

Лариса Зарина

«Природа» №6, 2020

Долина Хула — это небольшой оазис в аридном регионе на севере Израиля. Здесь развито сельское хозяйство и процветает рыбоводство, также этот район знаменит своими прекрасными природными парками. Но еще 30 лет назад в результате искусственного осушения болот в долине царили пыльные бури, почвы деградировали, а разнообразие животных и птиц катастрофически снижалось. Пример долины Хула показывает, как богатая жизнью водно-болотная экосистема сначала была погублена человеком во имя экономического развития страны, а потом успешно возрождена. Эта история наглядно демонстрирует смену типов природопользования, характерную для второй половины XX в., — от принципа «возьмем от природы все» до концепции устойчивого развития.

На севере Израиля, в Верхней Галилее, защищенная со всех сторон горами, лежит небольшая цветущая долина оз. Хула с развитым сельским хозяйством, рыбоводческими прудами и прекрасными природными парками. После того как в последние десятилетия в результате создания системы водохранилищ и по национально-политическим мотивам были осушены заболоченные территории Междуречья, в том числе Месопотамские болота в Ираке, болота в Сирии и на юге Турции, долина Хула стала основной крупной стоянкой для отдыха перелетных птиц на пролетном пути из Центральной и Восточной Европы в Африку. За сезон над долиной пролетает около 500 тыс. птиц, из них свыше 100 тыс. серых журавлей. Часть мигрирующих птиц, включая более 30 тыс. журавлей, остаются зимовать в долине. А всего в настоящее время здесь встречается примерно 300 видов птиц, 12 видов рыб, несколько видов земноводных и пресмыкающихся, 6 видов крупных млекопитающих, 40 видов водных растений [1, 2]. Чтобы увидеть все это многообразие, в природные парки долины каждый год приезжает около полумиллиона туристов.

Но так благополучно долина выглядела не всегда. В середине прошлого века во имя экономического развития страны люди уничтожили эту богатую жизнью водно-болотную экосистему. Еще 30 лет назад на месте осушенных болот бушевали пыльные бури, деградировали торфяные почвы, а видовое разнообразие упало до критического уровня. Возрождение уникального ландшафта потребовало немало сил и времени. История долины Хула наглядно демонстрирует нам смену концепций природопользования, характерную для второй половины XX в., — от принципа «возьмем от природы все» до концепции устойчивого развития, которая подразумевает стабильный экономический рост при сохранении экологического равновесия.

Долина Хула на рассвете

Озеро Хула расположено в северной части Иорданской рифтовой долины и представляет собой часть водной системы, включающей оз. Кинерет (оно же Тивериадское озеро, оно же Галилейское море), Мертвое море и р. Иордан, их соединяющую. Важно отметить, что оз. Кинерет служит главным резервуаром для национального водопровода Израиля.

Водно-болотные угодья долины Хула: слева — до 1951 г. [4], справа — в настоящее время. Цифрами показаны парк Агамон Хула (1) и заповедник «Хула» (2)

Анализ отложений долины Хула позволил установить, что пресное озеро существовало на этом месте в течение нескольких десятков тысяч лет. Его глубина и размеры менялись в зависимости от климатических условий. Как минимум 34 тыс. лет долина была заболочена. Датирование донных осадков показало, что возраст нынешнего оз. Хула составляет около 20 тыс. лет [3]. Археологические данные, полученные учеными Еврейского университета в Иерусалиме, свидетельствуют, что в структуре питания древнего человека присутствовали пресноводные виды рыб (возраст находок 750 тыс. лет!) и болотные черепахи (возраст находок 60 тыс. лет).

Озерная котловина образовалась в позднем плейстоцене в результате извержения вулкана. Застывшие потоки лавы преградили дорогу рекам и ручьям, стекавшим с гор Хермон и Голанских высот в оз. Кинерет. Сейчас эти базальтовые холмы (так называемая базальтовая пробка) высотой около 200 м над ур. м. протягиваются вдоль линии Коразим — Рош-Пина — Гадот и определяют южную границу долины. На севере она ограничена горами Хермон, на западе — горами Нафтали, а на востоке — Голанскими высотами. Площадь долины Хула составляет 177 км2 (25 км в длину и 6–8 км в ширину).

До середины XX в. значительную часть долины занимали водно-болотные угодья площадью, по разным оценкам, от 60 до 85 км2, из них на само оз. Хула приходилось примерно 14 км2 (максимальная длина — 5,3 км, ширина — 4,4 км). Неглубокое (около 1,5 м летом и до 3 м зимой) озеро окружали заболоченные травянистые луга, папирусные «джунгли» и тростниковые заросли, пронизанные сетью ручьев и каналов. Архивные материалы свидетельствуют о значительном видовом разнообразии фауны в долине: насекомых здесь насчитывалось 260 видов, ракообразных — 95, моллюсков — 30, рыб — 21, амфибий и рептилий — 7, птиц — 131 и млекопитающих — 3 вида [3]. Помимо этого в долине останавливались для отдыха перелетные птицы, следующие Восточно-Европейским, Русско-Понтийским и Кавказским миграционными путями из Европы в Африку. На зимовку птицы не оставались, так как обводненные территории находились внутри аридной зоны и кормовая база была недостаточна [4].

Люди, жившие в долине Хула, занимались охотой и рыболовством (со времен палеолита), земледелием и скотоводством (возможно, с X–VIII вв. до н. э.). Традиционно здесь выращивали рис (с эллинистического периода), хлопок и сахарный тростник (начиная с арабского завоевания в 636 г.), сорго и кукурузу (после открытия Америки). Скотоводство было представлено разведением буйволов в качестве молочного скота и вьючных животных.

В XIV в. экономика региона начала страдать из-за войн и эпидемий малярии. Распространению малярийного комара способствовало ирригационное земледелие, а масштабы болезни зависели от методов орошения и дренажа. К концу XIX в. долина превратилась в заболоченную, зараженную малярией малонаселенную местность. Тогда же появились первые проекты осушения долины Хула для ее повторного освоения. Однако осуществлению этих планов мешали смены власти, национально-политические беспорядки и экономические трудности [3, 5].

Реализовать проект осушения удалось только в 1948 г., после создания Государства Израиль. Необходимо было увеличить площадь пахотных и пастбищных земель, которых остро не хватало в стране, ликвидировать малярию и сократить расход ценной пресной воды за счет уменьшения испарения. Кроме того, планировалось добывать в долине торф для нужд промышленности и сельского хозяйства. Работы проводил Еврейский национальный фонд (JNF — Jewish National Fund) в период с 1951 по 1958 г. Применялось два основных инженерных решения: с помощью густой сети дренажных каналов осушались заболоченные участки, а русло р. Иордан углублялось и расширялось, особенно в «базальтовой пробке». В результате увеличился сток на юг к оз. Кинерет, а также на восток и запад за счет концентрации воды в периферийных оросительных каналах — Восточном и Западном [3].

Работы сопровождались чрезвычайным патриотическим подъемом. Их девизом стали слова Давида Бен-Гуриона: «Экономическая независимость государства зависит от его способности осушить озеро Хула и болота этого региона, заставить природные силы работать на благо человека, превратить долину Хула в житницу страны». Действительно, в середине XX в. проект осушения казался полностью оправданным, он соответствовал общепринятой мировой практике. Молодое государство, создающее народное хозяйство практически с нуля, получало 50 км2 пахотных земель и значительный объем пресной воды в национальном резерве.

Тем не менее против проекта выступили многие ученые и натуралисты страны. Они понимали, что наличие болот — основное условие экологического равновесия в этой аридной зоне. Главным следствием общественного сопротивления стали несколько важнейших решений. Кнессет утвердил закон о национальных парках и заповедниках, появилось Управление природных заповедников (Israel Nature and Parks Authority) и Общество охраны природы (SPNI — Society for the Protection of Nature in Israel). Кроме того, было принято решение о сохранении небольшого участка (4,5 км2) папирусного болота на юго-западе долины. В 1964 г. этот участок стал первым природным заповедником Израиля (Hula Nature Reserve).

Эйфория от победы над силами природы довольно быстро сменилась разочарованием. Торфяные почвы долины Хула были пригодны для сельского хозяйства, но ожидаемые богатые урожаи не были получены. Торф в качестве удобрения или для промышленности никогда не использовался. Малярию победили главным образом благодаря массовому использованию пестицидов, а осушение лишь закрепило успех. Главным результатом проекта стало увеличение водного потенциала страны примерно на 28 млн м3 воды в год [3].

Пыльная буря в долине Хула. 2017 г.

В первые же годы после осушения возникло множество разноплановых экологических проблем, большинство из которых было вызвано деградацией торфяных отложений и их оседанием. По мере снижения уровня грунтовых вод воздух проникал в высушенный торф, усиливая микробное разложение органического вещества. Эти процессы часто приводили к неконтролируемым подземным пожарам и образованию пустот внутри торфа. Почва превратилась в бесплодную черную пыль, которую поднимали в воздух и уносили сильные ветры, характерные для долины. Пыльные бури сделались настоящим бедствием. Начались просадки грунта (иногда до 3 м), а во время зимних дождей стали случаться наводнения. Все это ограничило возможности выращивания здесь сельскохозяйственных культур. Еще одной проблемой, связанной с высыханием почвы, стал неконтролируемый рост численности полевых мышей, наносящих серьезный ущерб урожаю. Фермеры терпели убытки и вскоре начали покидать долину. Заброшенные пашни стали деградировать с еще большей скоростью [1, 3, 6]. Надо сказать, что просадки грунта и пыльные бури и сейчас, после частичного обводнения долины, характерны для этого района.

Просадка грунта. 2017 г.

Деградирующие пашни требовали обильного внесения удобрений, а осушенный торф выделял большое количество нитратов и сульфатов. Во время зимнего сезона дождей они попадали в р. Иордан, а затем — в оз. Кинерет. По оценкам специалистов, около 40% нитратов, попадающих в Кинерет, поступало из осушенной долины Хула [3].

Из-за уничтожения озерно-болотных местообитаний вымерли десятки видов из всех систематических групп, многие из них были эндемиками. Резко сократились популяции водных и околоводных птиц, перелетные птицы нашли альтернативные места кормления на пути между Европой и Африкой [6].

С момента осушения болот и до середины 1990-х годов основной выращиваемой культурой в долине Хула был хлопок, а он не представляет интереса для серых журавлей. Кроме того, практически исчезли мелководья, на которых журавли могли бы ночевать, не опасаясь хищников, поэтому численность птиц, останавливающихся здесь во время миграций, резко сократилась — до нескольких сотен [7] (причем зимующих — всего до нескольких особей [1]).

В 1980-х годах стало очевидно, что деградацию природной среды необходимо остановить и настала пора принимать срочные меры. Началась разработка проекта восстановления долины Хула. Это оказалось непросто, так как пришлось учитывать интересы нескольких сторон. Так, Управление природных заповедников настаивало на том, чтобы новые обводненные территории изолировались от любых видов деятельности. Фермерские общины, земли которых изымались для проекта, требовали предоставить им возможность получения альтернативного дохода. Управление водными ресурсами было заинтересовано в уменьшении стока загрязненных вод в оз. Кинерет. Каждый местный муниципалитет также выдвигал свои пожелания. Именно поэтому из нескольких возможных вариантов был выбран компромиссный. Он предусматривал сохранение мелиорации с одновременным развитием экологического туризма как важного источника дохода. К 1990 г. проект восстановления долины Хула (Hula Project) был готов. Его основными задачами стали поддержание высокого уровня грунтовых вод и круглогодичного зеленого покрова на торфяных почвах с целью замедления процессов их деградации, создание мелководного озера и заселение его биотой для организации центра экологического туризма, а также минимизация поступления загрязняющих веществ в оз. Кинерет. Все заседания по обсуждению проекта были открыты для общественности. Финансирование взяли на себя правительство Израиля (67%) и Еврейский национальный фонд (33%). Общий объем инвестиций в строительство инфраструктуры проекта Хула составил 20 млн долл. США, в том числе 2 млн долл. предполагалось вложить в научные исследования. Основные работы по восстановлению водно-болотной экосистемы проводились в 1993–1997 гг. [1, 3, 8].

Для возрождения исторического озера Хула и создания природного парка для экологического туризма были выбраны наименее плодородные и просевшие торфяники в 3 км севернее заповедника «Хула». Новое озеро назвали Агамон (Озерцо). Будущее дно немного углубили, сделали обводные дренажные каналы, и в 1994 г., в сезон зимних дождей, котловина была затоплена. В настоящее время площадь оз. Агамон составляет 1,1 км2 (это менее 10% от площади исторического озера Хула), средняя глубина — 0,6 м, площадь водосбора — 200 км2.

Азиатский буйвол (Bubalus bubalis) и египетская цапля (Bubulcus ibis). Фото Д. Елисеева

На берегах озера был высажен десяток видов растений, исчезнувших после осушения (семь из них прижились), еще более 30 исторических видов восстановились самостоятельно. Территории вокруг озера были отведены под естественный травостой, отчасти воссоздающий прежние заболоченные экосистемы. Для регуляции травостоя сюда заселили азиатских водяных буйволов, которые и раньше жили в долине. Подселены были и другие животные, например каспийские черепахи.

Для туристов неподалеку построили многофункциональный гостиничный комплекс, вокруг озера и вдоль каналов проложили дорожки (длина кругового маршрута составила 8,5 км), по которым можно ходить пешком, ездить на велосипедах и электрокарах. Была разработана экскурсионная программа, включающая туры для наблюдения за огромными стаями журавлей на восходе и на закате солнца.

Каспийская черепаха (Mauremys caspica) — один из видов, поселенных в долине. Фото автора

Однако на фоне общей успешности проекта случались и неприятности. При воссоздании экосистемы некоторые инвазивные виды нанесли ущерб эндемикам. Например, выпущенные из разорившейся звероводческой фермы и прижившиеся здесь нутрии уничтожили все популяции водяных лилий. Для отлова нутрий по берегам дренажных каналов установлены ловушки.

Функцией озера, кроме всего прочего, был и остается сбор торфяно-болотных вод для их последующего отвода за пределы водосборного бассейна. Благодаря инженерно-гидротехническим решениям поступление загрязняющих веществ в оз. Кинерет снизилось в 1,5–2 раза [1, 2].

Нутрия (Myocastor coypus) — инвазивный вид, уничтоживший популяцию эндемичных водяных лилий. Фото Д. Елисеева

Обводнение долины принесло несомненную пользу и заповеднику «Хула», который до этого находился на грани выживания. Сейчас площадь заповедной территории составляет 3,18 км2, остальные земли (1,32 км2) были переданы в сельскохозяйственное использование. В заповеднике с помощью системы шлюзов создана мозаика местообитаний, отличающихся друг от друга обводненностью и характером растительности. Появились открытое озеро, каналы на его западной стороне, влажный луг — пастбище для буйволов, мелководное озеро с заболоченными берегами, болото, бассейны с родниковой водой и глубокий канал с проточной водой. Для осмотра экосистем и их обитателей здесь устроена круговая пешеходная тропа длиной 1,5 км, на которой есть смотровые площадки и вышка для наблюдения за птицами. Фрагмент этой тропы протяженностью 600 м выполнен в виде крытого понтонного моста над озером. При входе в заповедник туристов ждет интерактивный центр «Эйфория» (Euphoria Visitors Center), в котором с помощью спецэффектов, воздействующих на все органы чувств, показана природно-антропогенная история долины Хула.

Экологическая тропа в заповеднике «Хула». Фото автора

Одновременно, независимо от реализации проекта обводнения, в долине происходила перестройка структуры сельского хозяйства. В 1990-х годах вырос курс доллара, упали цены на хлопок и, следовательно, объемы его производства сократились. Вместо хлопка здесь стали выращивать культуры, которые могли обеспечить население собственными продуктами питания: пшеницу, кукурузу, арахис, подсолнечник, горох, овощи и фрукты. Стало активно развиваться разведение рыбы в прудах.

Мелководное озеро с заболоченными берегами в заповеднике «Хула». Фото автора

Новая кормовая база, особенно посадки арахиса, и воссозданное мелководное озеро как место для безопасной ночевки вызвали быстрый рост численности мигрирующих и остающихся на зимовку птиц [2, 4, 7]. Так, уже зимой 1996–1997 гг. в долине остались 22 тыс. серых журавлей. В последующие годы их число постоянно, хотя и с некоторыми колебаниями, росло [2], достигнув рекордных 47 тыс. в январе 2018 г. [4]. Это место стало привлекательным для многих других видов перелетных и гнездящихся птиц — различных видов уток, лысух, камышниц, чаек, крачек, цапель, куликов, тиркушек, чибисов, зимородков, луней, соколов и многих других.

Камышница (Gallinula chloropus). Фото Д. Елисеева

После осушения болот в Междуречье долина Хула стала важнейшей стоянкой для отдыха во время сезонных перелетов и отчасти местом зимовки розовых пеликанов. Чтобы эти птицы не наносили ущерб рыбоводческим хозяйствам, для них в специально отведенные пруды выпускают в сезон от 30 до 60 т рыбы. Необходимо отметить, что вопросы финансирования подкормки пеликанов пока не вполне отрегулированы, так что в прессе периодически публикуется информация о случаях отстрела пеликанов фермерами.

Розовые пеликаны (Pelecanus onocrotalus). Фото Д. Елисеева

Шпорцевый чибис (Vanellus spinosus). Фото автора

Новый парк «Агамон Хула» стал чрезвычайно популярным местом для туризма. В 2009 г. журнал BBC Wildlife включил его в список 10 лучших мест в мире для наблюдения за живой природой. Сейчас парк посещают порядка 500 тыс. человек в год. Как показывают опросы, большая часть туристов едут сюда, чтобы посмотреть на огромные скопления серых журавлей [2].

Необходимо отметить, что резкое увеличение численности зимующих журавлей, с одной стороны, привлекает все большее количество туристов, а с другой, становится серьезной угрозой для сельского хозяйства в долине. Для разрешения этого противоречия была разработана и введена в практику ежегодная трехэтапная программа «Журавли». Цель ее была такова: защитить сельскохозяйственные угодья, снизив количество зимующих птиц, и в то же время предоставить журавлям, которые продолжат путь в Африку, возможность отдыха и восполнения энергетических запасов.

Малый пегий зимородок (Ceryle rudis). Фото Д. Елисеева

Важным пищевым ресурсом, привлекающим журавлей на зимовку в долину, служит арахис — экономически успешная культура, подходящая для торфяной почвы. Именно арахис стал важным звеном для первого этапа программы «Журавли». Его собирают в конце сентября, но в результате неполной механической уборки в земле остается множество плодов. Их вместе с семенами сорных трав, насекомыми и их личинками поедают журавли, что приносит несомненную пользу будущему урожаю.

Через полтора-два месяца начинается дождливый сезон, плоды арахиса во влажной почве ферментируются и перестают быть привлекательными для журавлей. Часть птиц летят дальше, в Африку, а оставшиеся в поисках другого источника пищи перемещаются на поля с озимыми и поедают молодые ростки. Начинается второй этап программы — отпугивание. Журавли охраняются международным законодательством, отстрел их запрещен, поэтому птиц отгоняют от засеянных полей разными способами — автомобильными сиренами, зеркалами, ракетницами, пневматическими пушками. Для этого фермеры объезжают поля по несколько раз в день.

Серые журавли на зимовке в долине Хула. Фото автора

На третьем этапе, для того чтобы оставшиеся зимовать птицы не уничтожили все посевы, дважды в день (утром и вечером) на специально арендованные 40 га полей высыпают от 7 до 10 т кукурузы. Подкормка проводится, как правило, в течение 2,5 зимних месяцев. Количество кукурузы рассчитывают так, чтобы оно было минимально достаточным, при этом засеянные площади продолжают охранять [2, 4, 7]. На подкормочные поля с удовольствием любуются посетители долины: для наблюдения за скоплениями журавлей организуются утренние и вечерние туры.

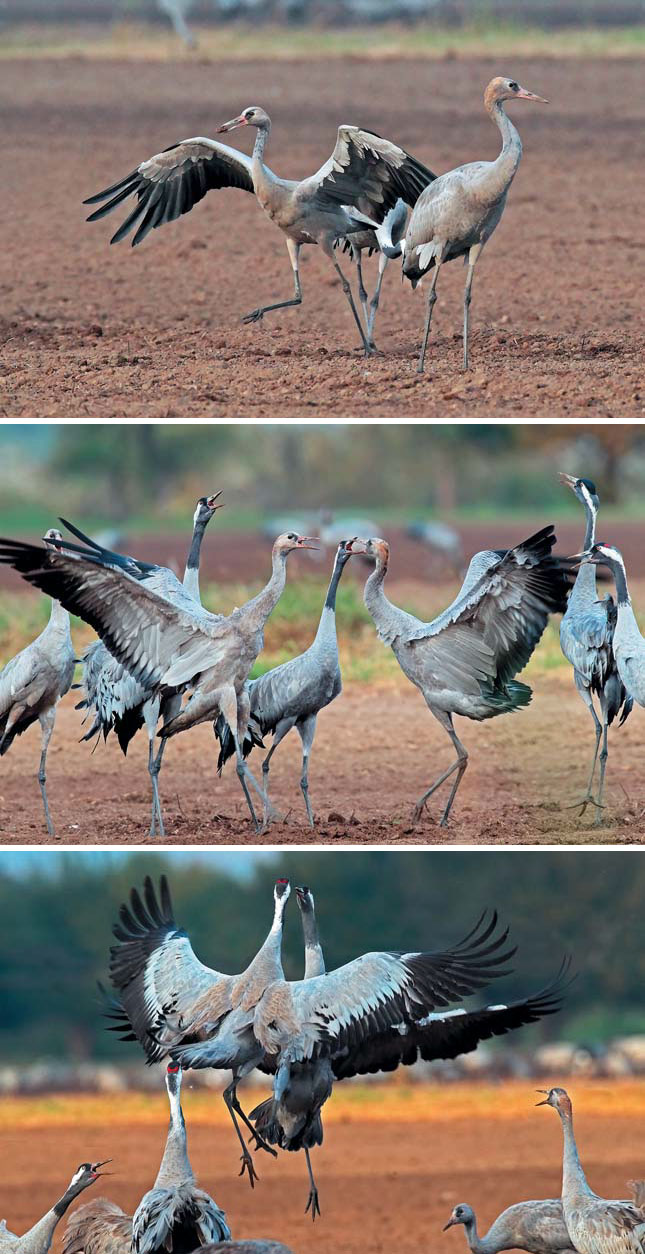

Если методично объезжать поля вокруг парка птиц, есть шанс увидеть и сфотографировать не только кормящихся, отдыхающих, перелетающих с места на место журавлей, но и журавлиные «танцы». Оказывается, журавли «танцуют» не только в брачный период, они могут делать это в любое время, когда находятся в возбужденном состоянии.

Благодаря туристам, посещающим долину Хула, доходы от использования сельскохозяйственных угодий значительно выросли. Средства от экологического туризма направляются на поддержание гидротехнических сооружений, обеспечивающих водный баланс территории и отвод загрязненных вод от оз. Кинерет. В результате зимовка журавлей в долине Хула стала важной частью программы, направленной на защиту качества воды в национальном водопроводе Израиля [2]. Долина же превратилась из убыточного района с деградирующей природной средой в развитый сельскохозяйственный и туристический регион с красивейшими природными парками.

Зимородок обыкновенный (Alcedo atthis) на папирусе. Фото автора

Проект воссоздания водно-болотной экосистемы долины Хула показал возможность успешного восстановления разрушенных антропогенным вмешательством экосистем. Проект финансируется консорциумом, который включает Еврейский национальный фонд, парк «Агамон Хула», Общество по охране природы Израиля, Министерство сельского хозяйства и аграрного развития, Министерство туризма, Министерство по охране окружающей среды, Министерство развития Негева и Галилеи, муниципалитет Верхней Галилеи. В финансировании также участвуют различные национальные и международные коммерческие организации. Управляет проектом специальный комитет, куда входят фермеры и природоохранные организации. Исследовательские программы курирует Научно-исследовательский институт Мигаль (MIGAL — Galilee Research Institute). В рамках проекта проводится мониторинг окружающей среды, организуются регулярные орнитологические наблюдения, научные исследования в области экологии, охраны природы и управления природопользованием [1, 2, 7, 8].

При всей успешности проекта возрожденную экосистему долины Хула все же нельзя считать самоуправляющейся и самовосстанавливающейся. В значительной степени она регулируется человеком. При этом ее дальнейшее развитие напрямую зависит от двух важнейших факторов: от количества водных ресурсов, используемых для поддержания водно-болотных угодий и сельского хозяйства, которые имеют тенденцию к уменьшению, и от численности остающихся в долине на зимовку перелетных птиц, которая, напротив, устойчиво растет.

Красноносый зимородок (Halcyon smyrnensis). Фото Д. Елисеева

С одной стороны, изменение структуры сельского хозяйства из-за сокращения водных ресурсов может привести к уменьшению кормовой базы, снижению численности популяций животных и падению доходов от туризма. С другой — увеличение численности зимующих журавлей, пеликанов и других птиц неизбежно приведет к тому, что существующая в настоящее время система управления не сможет предотвратить ущерб, который они наносят сельскохозяйственным угодьям. Поэтому долгосрочное и научно обоснованное планирование природопользования в долине Хула, осуществляемое в тесном сотрудничестве всех заинтересованных сторон, — актуальное и непременное условие сохранения сложившейся природно-антропогенной экосистемы. И если оно будет соблюдено, эйфория от реализованной возможности исправления сделанных ошибок и успешного созидания сменится уверенностью в том, что у гармонии отношений человека и природы в долине есть будущее.

Литература

1. Hula Nature Reserve. National Parks and Nature Reserves.

2. Gophen M. Partnerships between the Managements of Cranes (Grus grus) and Kinneret Water Quality Protection in the Hula Valley, Israel // Open Journal of Modern Hydrology. 2017; 7: 200–208. DOI: 10.4236/ojmh.2017.72011.

3. Geography of Israel: Hula Valley // Jewish Virtual Library.

4. Гринченко О. С., Свиридова Т. В., Ильяшенко Е. И. Южные пути миграций и места зимовок серых журавлей Дубненского предотлетного скопления // Аридные экосистемы. 2018; 24(4(77)): 66–74. DOI: 10.24411/1993-3916-2018-10037.

5. Хула // Электронная еврейская энциклопедия.

6. Рудник М. Рукотворные экологические проблемы в Израиле // Заметки по еврейской истории. 15.11.2018; 10.

7. Ильяшенко Е. И. Международный опыт управления скоплениями журавлей в агроландшафтах // Журавли Евразии (биология, распространение, разведение). 2015; 5: 451–486.

8. Gophen M. Hula Valley Wetlands. Agricultural wetland research network: Materials of the project competition. 2011.

Заповедник «Хула». Здесь и далее фото автора