Между верой и разумом: великий бактериолог Владимир Хавкин

Марина Сорокина,

кандидат исторических наук,

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына (Москва)

«Природа» №4, 2020

В контексте современной борьбы с новым инфекционным заболеванием, вызванным коронавирусом и охватившим весь мир, важно обратиться к опыту людей, спасших в свое время мир от чумы и холеры. Особенно вдохновляет исторический пример бактериолога Владимира Хавкина, у которого в 2020 г. сразу две памятные даты — 160 лет со дня рождения и 90 лет со дня ухода. Выросший в России, ученик и коллега великих ученых — И. И. Мечникова, Л. Пастера и Р. Коха, Хавкин приехал в Индию в 1893 г. при поддержке британской колониальной администрации, чтобы проверить эффективность вакцины против холеры, которую создал, работая в лаборатории Пастера в Париже, и провел в Индии более 20 лет (с перерывами). «Он спас жизнь миллионам» — так обычно пишут о Владимире Хавкине. И это правда, хотя он был не медиком, а зоологом, ставшим бактериологом. Хавкин верил в профилактику и сосредоточил свои исследования на разработке и производстве вакцин против чумы и холеры, которые тестировал прежде всего на себе. Статья, основанная на документах, хранящихся в личном архиве В. Хавкина в библиотеке Еврейского университета в Иерусалиме, посвящена неизвестным страницам жизни выдающегося бактериолога и филантропа, который имел много врагов и недоброжелателей и которому пришлось выдержать немало жизненных испытаний.

Эпидемии и пандемии не раз случались в истории человечества. Унося миллионы жизней, они вселяли ужас, причиняли страдания и заставляли задуматься о ничтожности человеческой жизни и равенстве перед лицом смерти. Трагическая действительность отразилась в мировой литературе, музыке, живописи и других видах искусства: от самого распространенного сюжета «Плясок смерти» до «Декамерона» Боккаччо, произведений Гёте, пушкинской «болдинской осени», «Чумы» А. Камю, фильмов И. Бергмана и современных триллеров и фильмов-катастроф. Одна из самых мрачных картин Эгона Шиле «Семья» — напоминание об «испанке», которая считается самой обширной пандемией гриппа, поразившей за полтора года (1918–1919 гг.) более 550 млн человек.

Для врачей и ученых массовые вспышки инфекционных заболеваний всегда профессиональный и моральный вызов. Только на первую половину XIX в. в Российской империи пришлось несколько эпидемий чумы: в 1812 г. в Одессе и Феодосии, во время русско-турецкой войны 1828–1830 гг., снова в Одессе в 1837 г. и т.д. [1]. Пандемия холеры в 1848 г. унесла в России, по официальной статистике, 690 150 жизней и сопровождалась холерными бунтами, когда испуганное население сжигало больницы, считая врачей отравителями. К рубежу XIX–XX вв., когда в Европе эпидемии некоторых болезней (в частности чумы) уже перестали быть частью повседневной жизни, в России они по-прежнему оставались очень актуальными. Достаточно вспомнить о вспышке холеры в 1892–1893 гг., охватившей обширные территории страны. Очевидные недостатки российской государственной противоэпидемической системы требовали ее реорганизации и поддержки. И в 1897 г. по специальному указу императора Николая II Комиссию о мерах предупреждения и борьбы с чумной заразой возглавил уже сам принц А. П. Ольденбургский (1844–1932), основатель и попечитель Института экспериментальной медицины в Петербурге, сумевший привлечь к работе как научных специалистов, так и медицинских практиков [2].

История великих научных открытий, создавших основы борьбы с инфекционными болезнями и сохранивших человечеству многие миллионы жизней, описана в невероятно популярной в ХХ в. книге американского микробиолога Поля де Крюи (Paul de Kruif; 1890–1971) с говорящим названием The Microbe Hunters («Охотники за микробами»). В предисловии к ней автор специально отметил, что эта книга не только и не столько о научных открытиях, сколько о людях, их делающих, — «смелых, упорных искателях и бойцах со смертью... Вы узнаете простую и правдивую историю их неустанных устремлений в этот новый фантастический мир, который они пытались познать и нанести на карту. Им приходилось при этом идти ощупью, спотыкаясь на каждом шагу, совершая ошибки и теша себя напрасными надеждами».

Книга, опубликованная в 1926 г. в Нью-Йорке, уже в 1928-м вышла на русском языке в СССР под научной редакцией еще мало кому известного Льва Зильбера (1894–1966), работавшего в Институте микробиологии Наркомздрава РСФСР в Москве. В 1927 г. Зильбер женился на Зинаиде Ермольевой (напомню, в 1942 г. она получила первый пенициллин в СССР), и медовый месяц они провели за границей, работая в двух самых известных в мире исследовательских институтах — Луи Пастера во Франции и Роберта Коха в Германии. Великие Пастер (1822–1895) и Кох (1843–1910) были героями только что изданной в Америке книги де Крюи. Возможно, именно Зильбер и Ермольева привезли ее экземпляр в Москву и благодаря литературным связям младшего брата микробиолога — будущего известного писателя В. А. Каверина (1902–1989) — договорились о быстром издании русского перевода. Своим русским успехом книга, безусловно, была обязана переводчику — врачу Иосифу Петровичу Червонскому (1888 — начало 1970-х). Толстовец по своей идеологии и жизненным практикам, он не только перевел книгу де Крюи, но и переписывался с ним как минимум до 1958 г. (свидетельство писателя Марка Поповского).

Герой нашего очерка — Владимир Аронович Хавкин (1860–1930) — был учеником всех трех великих ученых, о которых рассказал в книге де Крюи, — Пастера, Мечникова и Коха. Да и сам вполне мог стать ее героем... «Он спас жизнь миллионам», — так обычно пишут о Хавкине. И это правда, хотя выпускник Новороссийского университета в Одессе был не медиком, а зоологом, ставшим бактериологом. Хавкин приехал в Индию в 1893 г., чтобы проверить эффективность вакцины против холеры, которую создал, работая в лаборатории Луи Пастера в Париже, и в итоге провел в Индии более двадцати лет (с перерывами). Здесь же, после вспышки эпидемии бубонной чумы в 1896–1897 г., он сумел в кратчайшие сроки не только создать первую эффективно работающую вакцину, но и организовать ее приготовление в масштабах, достаточных для спасения миллионов жителей Индии, Западной Азии и Северной Африки [7].

«Чума не очень страшна, — писал в 1897 г. Антон Чехов издателю крупнейшей русской газеты „Новое время“ А. С. Суворину. — Мы имеем уже прививки, оказавшиеся действенными, которыми мы, кстати сказать, обязаны русскому доктору Хавкину. В России это самый неизвестный человек, в Англии же его давно прозвали великим филантропом. Биография этого еврея, столь ненавистного индусам, которые его едва не убили, в самом деле замечательна» [3].

С чеховских времен прошло много времени, и историки науки неплохо изучили судьбу Владимира Хавкина и его открытий. Еще в 1963 г. писатель Марк Поповский опубликовал книгу «Судьба доктора Хавкина» [4], причем старт его расследованию положило пребывание на обязательном карантине после посещения знаменитого саратовского «Микроба»1. В следующем году лауреат Нобелевской премии (1952), уроженец Российской империи, американский микробиолог Зельман Ваксман (Selman Abraham Waksman; 1888–1973) издал книгу The Brilliant and Tragic Life of W. M. W. Haffkine, Bacteriologist («Блестящая и трагическая жизнь В. М. В. Хавкина, бактериолога») [5]. Опубликовано множество статей, опровергающих или подтверждающих приоритет Хавкина в создании вакцин против чумы и холеры [8–13]. А в последние годы, наряду с изучением научной составляющей, интерес исследователей и популяризаторов науки все более фокусируется на незаурядной личности Владимира Хавкина и его филантропической деятельности. Так, совсем недавно Давид Маркиш написал роман об ученом с характерным названием — «Махатма. Вольные фантазии из жизни самого неизвестного человека», изданный на русском и английском языках [6].

Несмотря на огромный научный и прикладной вклад ученого в «спасение человечества», в России юбилей Владимира Хавкина (в 2020 г. исполнилось 160 лет со дня рождения и 90 лет со дня кончины ученого) прошел почти незамеченным. В небольшой статье, которая готовилась на фоне бурного развития пандемической ситуации с новым коронавирусом (вот когда сразу вспоминают о Хавкине!), конечно, невозможно сколько-нибудь полно представить его деятельность. Но и нет в том нужды, поскольку об этом можно прочесть в упомянутой литературе. Здесь же остановимся только на некоторых главных эпизодах жизни русского доктора Владимира Хавкина, который имел много врагов и недоброжелателей и которому пришлось выдержать немало жизненных испытаний.

«Религия нас объединяет, наука делает нас свободными»

Эти слова Теодора Герцля (1860–1904), основателя современного политического сионизма, Владимир Хавкин неслучайно занес в одну из своих записных книжек, хранящихся в личном фонде ученого в библиотеке Еврейского университета в Иерусалиме, еще в молодости. Они отражали два главных стержня его внутреннего мира и практической деятельности. Один — наука — был открыт миру и хорошо известен; другой — религия — был скрыт от публики и историков и менее известен.

Сын Арона Хавкина и его жены Розалии Владимир (Маркус-Вульф) родился 27/15 марта 1860 г. в процветающем черноморском порту Одесса (Российская империя, ныне Украина), окончил гимназию в Бердянске в 1879 г. и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Новороссийского университета в Одессе. Здесь он встретил одного из главных людей в своей судьбе — микробиолога Илью Мечникова (1845–1916), будущего лауреата Нобелевской премии по физиологии или медицине, под руководством которого защитил университетский диплом и благодаря которому начал служить в университетском Зоологическом музее в Одессе, успев опубликовать в России пять небольших научных работ по зоологии простейших.

Однако студенческая и научная деятельность была лишь видимой частью жизни молодого человека. Дневники и тетради Хавкина открывают романтика, на вопрос о своих жизненных приоритетах отвечавшего, что его первое стремление — готовность кого-то защищать. Молодой Хавкин мечтал о социальной революции в России; он хотел быть революционным лидером, а его героем в то время был итальянец Джузеппе Гарибальди (1807–1882). Неудивительно, что в университетские годы Хавкин стал активным участником студенческого революционного движения, членом Еврейской лиги самообороны и известной террористической организации «Народная воля». И хотя он не имел прямого отношения к убийству императора Александра II в 1881 г., его трижды арестовывали, дважды исключали из университета и восемь лет он жил в Одессе под надзором полиции.

Имея такой политический «анамнез», Хавкин стремился на время уехать из России и, получив разрешение властей, в 1888 г. отправился сначала в Швейцарию, а затем последовал за своим учителем Мечниковым в Париж, где тот по приглашению Пастера возглавил лабораторию в недавно открытом институте. Здесь Хавкин занимал самую низкую должность помощника библиотекаря и только по вечерам имел возможность работать в лаборатории, изучая Vibrio cholerae — микроорганизм, который в 1883 г. немецкий профессор Роберт Кох назвал возбудителем азиатской холеры. Рассказывают, что в ноябре 1891 г. Пастер, уже создавший вакцины от бешенства и сибирской язвы и с помощью ассистентов и учеников продолжавший работы над другими препаратами, представил Хавкина принцу Сиама как человека, ближе всех подошедшего к созданию вакцины против холеры. В случае успеха принц пообещал поставить Хавкину статую. К этому Пастер добавил: «золотую статую»!

Семью годами ранее испанец Хайме Ферран (1852–1929) уже пытался сделать такую вакцину, но не смог найти эффективную дозу, и прививки приводили к болезни и смерти. Хавкин, который показал себя блестящим экспериментатором, пошел несколько другим путем: он искал Virus fix — неизменный фиксированный холерный яд, который бы в определенной дозе убивал кролика всегда за строго определенное время. Проведя большую серию экспериментов, он добился этого. Впрыснув кубический сантиметр такого холерного яда в бедренную мышцу кролика, Хавкин мог с точностью до одного часа предсказать, когда погибнет зверек. Так смертельный яд приобрел первые признаки вакцины.

9 июля 1892 г. на еженедельном собрании Зоологического общества Франции (Société zoologique de France) в Париже Хавкин сообщил, что прививка ослабленных холерных вибрионов иммунизировала морских свинок против смертельного приступа азиатской холеры, на следующей неделе — что кролики и голуби также были успешно иммунизированы. 18 июля он провел первый тест на людях: никому не сказав о своем решении, Хавкин ввел себе в кровь дозу холерного яда, во много раз превышающую ту, что вводил кроликам. Только после этого он осуществил аналогичный эксперимент на троих добровольцах из России (Георгий Явейн2, Михаил Томамшев3, Иван Вильбушевич4) и пришел к выводу, что человек приобретает невосприимчивость к холерной заразе через шесть дней после второй прививки. Позже он вакцинировал и других добровольцев, одним из которых был Эрнест Ханбери Ханкин (1865–1939), сотрудник Колледжа Святого Иоанна в Кембридже. Химик и бактериолог, изучавший малярию, холеру и другие заболевания, работавший в северо-западных провинциях Индии, Ханкин стал активным и действенным помощником и сторонником Хавкина. Именно он опубликовал информацию о методе Хавкина в «Британском медицинском журнале», подробно рассказав о новом препарате и о своем личном опыте прививки.

Несмотря на то, что в это время и в Париже, и в Гамбурге, и в других городах Европы усилилась эпидемия холеры, власти, которым Хавкин предложил начать вакцинацию населения своим противохолерным препаратом, побоялись применить его вакцину. Он обращался также в российское и другие посольства, но положительный ответ пришел только от англичан. Лорд Фредерик Дафферин, посол Великобритании в Париже и бывший вице-король Индии (1884–1888), предложил провести испытания новой вакцины в Бенгалии и договорился о встрече Хавкина с лордом Джоном Кимберли, государственным секретарем Индии в Лондоне. Таким образом, британские чиновники сделали возможной поездку ученого в Индию.

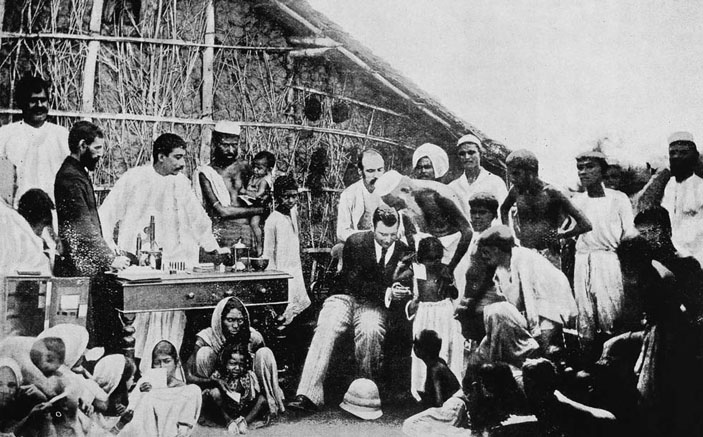

Хавкин прибыл в Калькутту в марте 1893 г., когда холера еще не была здесь острой проблемой, и встретил открытое недоверие и сопротивление своим планам как со стороны медицинского сообщества, так и местных жителей. Однако несмотря на личную опасность, он начал настойчиво продвигать свои идеи по профилактической вакцинации населения. Рассказывают, что, когда Хавкин вместе с коллегами-индусами приехал в деревню, страдавшую от холеры, местные жители чуть не забили врачей камнями. Только после того как Хавкин на глазах у всех сделал укол себе, жители деревни согласились на вакцинацию, и впоследствии ни один из них не пострадал от холеры. Друг Хавкина Эрнест Ханкин начал активно помогать ему и пригласил во вновь созданную бактериологическую лабораторию в Агру, чтобы прививать военных и гражданских добровольцев. С апреля 1893 г. по конец июля 1895 г. при содействии военного медицинского персонала Хавкин и его команда привили более 42 тыс. человек, в том числе более 37 тыс. человек местного населения.

Хавкин вакцинирует местное население против холеры. Калькутта, 1894 г. Фото из архива лондонского Института истории медицины (Wellcome Institute for the History of Medicine)

Когда в конце сентября 1896 г. эпидемия бубонной чумы достигла Бомбея, связанного прямым пароходным сообщением с портами Европы, она вызвала настоящую панику не только в Индии, но и в Европе. Для всех прибывающих с Востока судов был введен карантин, меры по недопущению распространения заразы морским путем осуществлялись самые решительные. А в Бомбей стали прибывать научные экспедиции из Австро-Венгрии, Италии, Франции, Германии и России.

Британские индийские власти, впечатленные эффективностью противохолерной вакцины Хавкина, обратились к нему за помощью и попросили отправиться в Бомбей, чтобы разработать аналогичную вакцину для борьбы с чумой. С этого момента Хавкин сосредоточился на разработке профилактической вакцины с использованием мертвых бактерий (позже названной «лимфой Хавкина»), которую, как и ранее, прежде всего испытал на себе, а затем на добровольцах. Результаты, полученные в ходе испытаний противочумной вакцины, оказались поразительными: привитые заболевали в семь раз меньше и умирали в десять раз меньше. И тогда использование вакцины в полевых условиях началось немедленно.

Хавкин вакцинирует местное население против бубонной чумы. Бомбей, 1898 г.

Вскоре у Хавкина появился новый и очень влиятельный покровитель — сэр Султан Мухаммадшах Ага-хан III (1877–1957), 48-й имам мусульман-шиитов-исмаилитов. Получив образование в Великобритании, молодой Ага-хан поддерживал научные инновации, особенно в области медицины. Он предложил Хавкину сделать профилактические прививки мусульманской общине Бомбея, и около половины общины (10–12 тыс. человек) получили «лимфу Хавкина». Результаты вновь оказались впечатляющими, и в октябре 1897 г. Ага-хан предоставил ученому для размещения противочумной лаборатории здание рядом со своей собственной резиденцией. Именно тогда Хавкин предложил своему неожиданному патрону создать новый бактериологический институт в Индии по модели Института Пастера. Он считал, что такое учреждение должно быть независимым от индийских санитарных и медицинских органов, в проекте Хавкин прямо утверждал: «Свобода необходима для любых оригинальных усилий, будь то в науке или искусстве». Нам не удалось найти в архиве ответ Ага-хана на эту инициативу, но в то время такой институт не был создан.

Индийские программы вакцинации Хавкина получили высокую оценку и в Великобритании. Президент Королевского общества лорд Джозеф Листер (1827–1912) приветствовал его как «спасителя человечества». Королева Виктория сделала Хавкина кавалером-компаньоном Ордена Индийской империи. В августе 1899 г. губернатор Бомбея лорд Уильям Мэнсфилд Сандхерст (1855–1921) передал Хавкину для лаборатории бывшую резиденцию губернатора, а в 1901 г. ученый был назначен главным директором самостоятельной Противочумной лаборатории в Бомбее, штат которой составлял 53 человека. Впоследствии она стала главным исследовательским центром во всей Юго-Восточной Азии и в 1925 г. была переименована в Институт Хавкина.

Хавкин (во втором ряду в центре, со светлым пробковым шлемом) с сотрудниками Противочумной лаборатории в Бомбее. Индия, 1902–1903 гг.

Конечно, ученый с благодарностью принимал все знаки уважения и поддержки со стороны британских и индийских властей. Но все же основным направлением его деятельности в Индии была поддержка здоровья всего народа, независимо от его общинной, религиозной принадлежности или социального положения. Революционная идеология бывшего русско-еврейского «террориста» трансформировалась в бактериологическую революцию реформатора, который стремился улучшить общество с помощью науки и образования.

Хотя успехи Хавкина в борьбе с непрекращающимися эпидемиями были бесспорными, на рубеже столетий у него было много проблем, врагов и недоброжелателей. Русский еврей без медицинского образования, почитавшийся британской и индийской элитами, стал предметом зависти для многих. Офицеры британской колониальной администрации время от времени называли его русским шпионом. Индийские оппозиционеры распускали слухи, что его вакцина была ядом, приготовленным правительством для уничтожения простых людей. Даже персонал его собственной Противочумной лаборатории, состоявший в основном из британских офицеров, был недоволен, что во главе ее находится какой-то русский еврей. Сотрудник лаборатории, майор Уильям Барни Баннерман, проработавший около 20 лет в индийской медицинской службе, активно интриговал против Хавкина при поддержке некоторых сотрудников. В своих дневниках Хавкин с горечью писал о своем «коллеге»: «Ему нечего делать...».

Поэтому неудивительно, что как только появился мало-мальски пригодный повод, он был использован для начала кампании против Хавкина. Когда во время массового прививания пенджабцев в 1901–1902 гг. 19 человек скончались от столбняка, на Хавкина была возложена вина за эти смерти. В апреле 1903 г. комиссия по расследованию, назначенная правительством Индии, обвинила его в изменении процедур производства вакцин, утвержденных комиссией по чуме в 1898–1899 гг. Ее доклад неофициально назывался «Дело маленького Дрейфуса» (с намеком на еврейское происхождение биолога), и Хавкин был уволен с должности директора Противочумной лаборатории. Очень скоро специальная комиссия Института Листера в Великобритании отменила это решение, возложив вину на доктора, который проводил инъекции, и оправдала Хавкина, однако его служебное место в Бомбее уже было занято тем самым майором Баннерманом, который так стремился избавиться от подозрительного ему «русского шпиона».

Потеря лаборатории и пациентов было настоящей трагедией для Хавкина. Он испытал двойной удар, поскольку по совпадению в это же время был отвергнут любимой женщиной и остался неженатым на всю жизнь. В одном из своих неопубликованных романов он признавался: «Мне не нравятся люди, демонстрирующие всем свои чувства. Я предпочитаю людей с тихим, ровным или холодным лицом, даже когда внутри у них бушует огромная внутренняя работа интеллекта и сердца». Возможно, эти слова были автопортретом Хавкина. Интроверт по природе, он предпочитал выражать свои социальные и политические взгляды, моральные приоритеты и религиозные убеждения не громогласными публичными речами и призывами, а интенсивными повседневными, часто незаметными, практиками и делами.

Тем не менее удар по научной репутации очень волновал Хавкина. В 1907 г. он повторно обратился в Институт Листера за реабилитацией и своего метода, и своей деятельности и был повторно оправдан. Лауреат Нобелевской премии (1902) за исследования по малярии Рональд Росс, президент Совета Королевского института общественного здравоохранения Уильям Р. Смит, директор лабораторий Рокфеллеровского института в Нью-Йорке Саймон Флекснер и семь других ученых подписали специальное письмо в защиту Хавкина, опубликованное в газете The Times 29 июля 1907 г.

Поддержка выдающихся коллег помогла Хавкину, который к тому моменту уже был избран почетным членом многих научных обществ и академий Европы и Азии, восстановить репутацию и подготовила почву для его возвращения в Индию в 1908 г. Одно из первых писем, полученных им в Калькутте, пришло из Бомбея. 8 января 1908 г. Ага-хан III написал: «Мой дорогой Хавкин, добро пожаловать в Индию». В Калькутте Хавкин занял пост главного директора Биологической лаборатории и, казалось бы, мог чувствовать себя победителем. Однако новая лаборатория была предназначена только для исследований и не имела средств для производства вакцин. Вряд ли это были идеальные условия для человека, стремившегося изменить и улучшить мир, и, достигнув минимального пенсионного возраста, в марте 1915 г. Хавкин навсегда покинул гражданскую службу Индии.

Возвращение в Европу

Хавкин вернулся в Европу, во Францию, где с 1915 по 1928 г. жил в основном в Булонь-сюр-Мер и Булонь-сюр-Сен. В эти годы он немало путешествовал по всему миру, много времени отдавая благотворительной деятельности и поддержке сионистского движения, прежде всего в его научном и культурном аспектах. Где-то около 1915 г. произошло возвращение Хавкина к иудаизму и его практикам. Обычно это связывают с публикацией в The Menorah Journal его эссе «Призыв к ортодоксии» (1916), в котором Хавкин представил себя строгим защитником еврейской религиозности.

Впрочем, Владимир Хавкин всегда оставался верен своей религии, но, работая в многонациональной и многоконфессиональной Индии, предпочитал отождествляться прежде всего со своей профессиональной научной и медицинской миссией. Только после ухода с государственной службы он посчитал себя абсолютно свободным в выражении своих личных взглядов и приоритетов.

Между тем, вопросы миграций, здоровья и образования еврейского народа волновали Хавкина на протяжении всей жизни. В своих «Мемуарах» (1954) Ага-хан вспоминал, что еще в 1898 г. Хавкин разработал план создания еврейских поселений в Палестине, тогда провинции Османской империи. Это свидетельство Ага-хана открывает новую и малоизвестную сторону жизни Хавкина: его преданность идее всемирной солидарности евреев и его раннее участие в сионистском движении.

План Хавкина предусматривал покупку Святой Земли у подданных султана Абдул Хамида II «более состоятельными членами еврейской общины», он даже заручился поддержкой известного французского филантропа барона Эдмонда Джеймса де Ротшильда (1845–1934), финансировавшего многие научно-исследовательские институции и археологические раскопки в Египте, Сирии и Палестине. Он также активно поддерживал сионистское движение и с 1882 г. начал выкупать земли в Палестине с целью создания «еврейской родины». Переписка Хавкина и барона Ротшильда, сохранившаяся в отделе рукописей библиотеки Упсальского университета (Швеция), показывает, что они имели тесные контакты и регулярно обсуждали проблемы еврейских общин в азиатских странах.

Из архивных документов известно и то, что Хавкин неизменно играл активную роль в жизни еврейской общины каждой страны, в которой он жил. В Париже в 1891–1893 гг. он был одним из основателей Общества возрождения еврейского языка. В Индии участвовал во всех инициативах, касающихся еврейской общины. В 1898 г. он поддержал призыв об открытии в Бомбее Еврейской чумной больницы и в 1908 г. — Еврейской бесплатной школы в Калькутте. В 1907–1909 гг. Хавкин активно обсуждал статус евреев-сефардов в Индии с французскими евреями и помогал еврейским беженцам эмигрировать в США, а в 1916 г. посетил еврейские поселения в этой стране.

Немало усилий Владимир Хавкин приложил и для создания новый научных и образовательных институций. В 1909 г. он обсуждал перспективы организации в Палестине микробиологического института с почетным президентом Английской сионистской федерации сэром Фрэнсисом А. Монтефиоре и ее президентом доктором Чарльзом Дрейфусом. В 1923 г. Хавкин работал над созданием факультета еврейских исследований как филиала Еврейского университета в Иерусалиме. Будучи членом Попечительского комитета факультета, он подготовил документ под названием «О схеме школы высшего еврейского образования в Иерусалиме» и направил его главному раввину Франции, главе комитета.

В следующем году Хавкин попытался запустить проект создания в Палестине института толкования Торы с точки зрения современной философии и науки, который рассматривал как независимую международную школу во главе с советом директоров из разных стран. План, как и в случае с большинством подобных инициатив ученого, был отклонен. В своем дневнике Хавкин с грустью признался самому себе: «Главная особенность моей жизни — одиночество».

Возможно, поездка в 1926 г. в страну молодости (через сорок лет после отъезда из России), когда Хавкин вновь посетил Одессу и другие города СССР, была попыткой преодоления этого одиночества. Вместе с писателем Рубеном Брайниным он проехал по всем местам, связанным с жизнью семьи Хавкиных, от Украины до Сибири, изучая еврейскую жизнь и религиозное образование при новом социалистическом режиме. Дневники этого путешествия, хранящиеся в библиотеке Еврейского университета в Иерусалиме, также остаются неопубликованными.

В апреле 1928 г. Владимир Хавкин переехал в Лозанну, где оставался в течение последних двух лет своей жизни. Он завещал крупную сумму на развитие религиозного, научного и профессионального образования в еврейских школах Восточной Европы через систему грантов. Фонд Хавкина, созданный в 1929 г. в Лозанне, стал последним даром великого филантропа еврейскому народу и всему человечеству.

Владимир Хавкин скончался 26 октября 1930 г. в Лозанне и был похоронен на небольшом еврейском кладбище. Несколько некрологов появилось в научных журналах. Профессор сэр Уильям Джон Ритчи Симпсон вспоминал об ученом: «Несколько раз он останавливался у нас, когда был в Калькутте. <...> Он был очень симпатичный человек, всегда вежливый и дружелюбный, истинный джентльмен даже по отношению к тем, кто противостоял ему и критиковал его взгляды и работу. Очень целеустремленный, замечательный своим трудолюбием, полный энтузиазма и неослабевающей смелостью, которую нельзя было обескуражить разочарованиями» [14]. Крупнейшие русские эмигрантские газеты («Последние новости», «Новое русское слово» и др.) также вспомнили добрым словом выдающегося ученого, практика и политэмигранта.

Могила В. А. Хавкина. Лозанна, Швейцария. Фото предоставлено Александром Дюэлем (Aleksandr Duel), которому приносим нашу благодарность

Возрождение интереса к научному наследию Владимира Ароновича Хавкина и его незаурядной личности произошло после Второй мировой войны и Холокоста, когда многие поняли, что только совместные усилия всех наций, элит и отдельных людей могут спасти человечество от истребления фанатиками и диктаторами. Изменившийся мир потребовал новых героев: честных интеллектуалов, которые были бы такими же независимыми и влиятельными профессионалами, как Хавкин, который всегда следовал своим собственным убеждениям и верил, что человек может изменить мир.

Правительства Индии и Израиля выпустили марки в его честь. В знаменитом Лесу Кеннеди в Иерусалиме в память о выдающемся бактериологе и еврейском филантропе в 1960-е годы были посажены тысячи деревьев. В Одессе именем Хавкина названа одна из улиц.

Сегодня мир вновь кардинально меняется под воздействием самых разных вирусов — биологических, идеологических, национальных. Может быть, и в России, которую Хавкин всегда считал своей родиной, стоит вспомнить о его наследии и его уроках — нравственных и научных.

Литература

1. Васильев К. Г., Сегал А. Е. История эпидемий в России. Материалы и очерки. М., 1960.

2. Михель Д. Чума и эпидемиологическая революция в России, 1897–1914 // Вестник Евразии. 2008; 3: 142–164.

3. Чехов А. П. Письмо Суворину А. С., 17 января 1897 г. Мелихово // Полное собрание сочинений и писем. М., 1978; 6: 273.

4. Поповский М. Судьба доктора Хавкина. М., 1963.

5. Waksman S. The Brilliant and Tragic Life of W. M. W. Haffkine, Bacteriologist. New Brunswick, 1964.

6. Маркиш Д. Махатма. Вольные фантазии из жизни самого неизвестного человека. Москва, 2019.

7. Haffkine Institute platinum jubilee commemoration volume, 1899–1974. Bombay, 1974.

8. Löwy I. From Guinea Pigs to Man: the Development of Haffkine’s Anticholera Vaccine // Journal of the History of Medicine and Allied Sciences. 1992; 47: 270–309.

9. Kumar D. «Colony’ under a Microscope: The Medical Works of W. M. Haffkine. Science // Technology & Society. 1999; 4(2): 239–271.

10. Hagwood B. Waldemar Mordecai Haffkine, CIE (1860–1930): Prophylactic Vaccination Against Cholera and Bubonic Plague in British India // Journal of Medical Biography. 2007; 15(1): 9–19.

11. Sorokina M. Haffkine. Dictionary of Medical Biography. W. F. Bynum, H. Bynum (eds). 5 Volumes. Westport, Connecticut; London, 2007; 3: 594–595.

12. Sorokina M. Between Faith and Reason: Waldemar Haffkine (1860–1930) in India // Western Jews in India: From the Fifteenth Century to the Present. W. X. Robbins, M. Tokayer (eds). Delhi, 2013; 161–178.

13. Hanhart J. Waldemar Mordekhaï Haffkine (1860–1930). Biographie intellectuelle, Éditions Honoré Champion, 2016.

14. Waldemar Haffkine, C.I.E. // Br. Med. J. 1930; 2(3644): 801. DOI: 10.1136/bmj.2.3644.801.

1 В настоящее время Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб», основанный в 1918 г., — одно из подразделений Роспотребнадзора, в задачи которых входит эпидемиологический контроль и изучение особо опасных инфекционных заболевания.

2 Георгий Юльевич Явейн (1863–1920) летом 1892 г., после защиты диссертации на степень доктора медицины, был командирован Императорской военно-медицинской академией в Институт Пастера для прослушивания курса лекций по бактериологии у профессора Ру; впоследствии стал профессором Военно-медицинской академии в Петербурге.

3 Михаил Иванович Томамшев (1852/53–1908) — известный кавказовед, просветитель и благотворитель. В Париже вел курсы по религии и истории Востока в Русской высшей школе общественных наук.

4 Об Иване Вильбушевиче (1866–?) известно мало; можно лишь привести слова Поповского: «...инженер-агроном Вильбушевич, сажавший на юге России леса и проектировавший оросительные каналы, пережидал в Париже время реакции в надежде вернуться затем к своим лесопосадкам и революционной работе» [4, с. 10].

Избранное

Владимир Аронович Хавкин. Здесь и далее фото из личного архива В. Хавкина в отделе рукописей библиотеки Еврейского университета в Иерусалиме (Jewish National and University Library, Hebrew University, Jerusalem)