Лавовый дрейф вулканолога Попкова

Александр Белоусов, кандидат геолого-минералогических наук,

Марина Белоусова, кандидат геолого-минералогических наук,

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (Петропавловск-Камчатский)

«Природа» №1, 2020

У отечественных вулканологов есть несколько ярких достижений, которые стали известны за пределами России, вошли в учебники и мировую специальную и научно-популярную литературу. К таким, в прямом смысле легендарным достижениям, безусловно, относится двухкилометровый дрейф на активном лавовом потоке вулкана Ключевской, который в далеком 1938 году осуществили сотрудники Камчатской вулканологической станции В. Ф. Попков и И. З. Иванов. Подробное описание дрейфа опубликовано в «Бюллетене Вулканологической станции» в 1946 г., но в наше время распространено скептическое отношение к достижениям советской эпохи, и сейчас, даже от специалистов, можно услышать сомнения как в самом факте того дрейфа, так и в его научной значимости. Мы попробовали найти как можно больше первичной информации об этом событии и о его участниках, о которых известно очень мало.

Об Илье Захаровиче Иванове данных почти нет. Учился в Ленинградском университете, работал в Институте органической химии и позже в Институте искусственного жидкого топлива и газа. В 1935–1939 гг. был химиком на Камчатской вулканологической станции АН СССР в пос. Ключи. Умер 27 мая 1939 г. в возрасте 41 года.

Про Виктора Федоровича Попкова информации несколько больше. В архиве Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН нам удалось обнаружить полевые дневники Попкова с описанием дрейфа, а также найти родственников, которые помогли выяснить детали его биографии.

Попков и Иванов входили в состав самой первой смены Камчатской вулканологической станции АН СССР, которая в 1935 г. начала выполнять круглогодичные систематические наблюдения за активностью Ключевского вулкана. Это была, безусловно, самая трудная смена, так как пришлось с нуля обустраиваться в селении Ключи — в то время маленькой, отрезанной от остального мира, камчадальской деревни с населением, жившим охотой и рыбалкой. Проведение вулканологических наблюдений тоже было нетривиальной задачей. Имелись только самые общие представления о том, что и как надо наблюдать. В России опыта таких работ не было, да и в мировой вулканологии эра прямых наблюдений вулканических процессов только начиналась. Отработанных методик и общепринятой вулканологической терминологии просто еще не существовало. Однако, можно сказать, что первой смене очень повезло: в июне 1935 г. началось длительное вершинное извержение Ключевского вулкана, а 7 февраля 1938 г. на его северо-восточном склоне, на высотах от 900 до 1800 м над ур. м., произошел побочный прорыв лавы, который оказался доступным для изучения с использованием имевшегося тогда транспорта — лошадей и собачьих упряжек. Этот побочный прорыв, получивший название Билюкай («покровитель диких оленей» — из камчатской мифологии), дал самый крупный (объемом 0,24 км3) и протяженный (длиной 16 км) лавовый поток за всю последующую историю наблюдений вулкана. Он стал первым в России активным лавовым потоком, на котором измерялась температура и скорость течения лавы, определялась ее вязкость, была описана сопутствующая излиянию эксплозивная деятельность.

Виктор Попков родился 23 января 1907 г. в поселке Грязи Липецкой обл. и до 1924 г. учился там в школе. Его отец Федор Андреевич Попков работал на железной дороге — чернорабочим, слесарем, машинистом. У Виктора было две сестры — Елизавета и Елена.

В. Ф. Попков в 1941 г. Здесь и далее фото из архива Н. А. Горожанкиной

В 1925 г. Виктор поступил в Промышленно-технический техникум г. Саратова. В 1928 г. отец стал инвалидом и не смог материально ему помогать. Молодому человеку пришлось одновременно учиться и работать на Волге грузчиком («три дня учишься — неделю работаешь»). По окончании техникума в 1930 г. он 3 месяца работал в клубе пос. Грязи декоратором революционных праздников, 9 месяцев — учителем рисования в школе, и 3 месяца служил в Красной Армии, а в сентябре 1930 г. стал калибровщиком на заводе «Красный гвоздильщик» в Ленинграде. С 1931 г. — член КПСС.

В сентябре 1931 г. Попков поступил на географический факультет Ленинградского государственного университета по специальности «геология». Там преподавали крупные специалисты-петрографы — А. Н. Заварицкий и Ф. Ю. Левинсон-Лессинг — и молодой аспирант Б. И. Пийп. Ленинградский университет тогда принимал активное участие в работах АН СССР по изучению вулканизма Камчатки. В начале 30-х годов было осуществлено несколько геологических экспедиций на вулканы, и решался вопрос об организации в пос. Ключи постоянно действующей Камчатской вулканологической станции для наблюдения за активностью вулкана Ключевского. В то время с Камчаткой еще не существовало авиационного сообщения. Путешествие туда было очень сложным и непредсказуемо продолжительным. Сначала 10 дней добирались поездом до Владивостока. Потом (при наличии попутного парохода) еще неделю плыли до Петропавловска-Камчатского и далее (опять же при наличии парохода) несколько дней — до пос. Усть-Камчатск. До пос. Ключи двигались вверх по р. Камчатке: летом на катере, а зимой на собачьих упряжках. При благоприятном стечении обстоятельств весь путь занимал два-три месяца. Основным вдохновителем идеи создания Камчатской вулканостанции стал академик Левинсон-Лессинг. В 1929 г. он писал: «Было бы нецелесообразно и даже бесцельно снарядить на Камчатку эпизодические экспедиции, ограниченные одним летним сезоном. Экспедиция должна быть длительной, она должна захватывать по крайней мере два летних сезона и один зимний сезон. Эта экспедиция не должна ограничиваться лишь полевыми маршрутными наблюдениями, она должна сопровождаться стационарными лабораторными и полевыми работами, т.е. должна иметь хорошо оборудованную базу»1.

Федор Андреевич Попков

11 января 1934 г. Президиум АН СССР принял постановление об организации Камчатской вулканологической станции. В 1935 г. Левинсон-Лессинг, который был научным руководителем Попкова в университете, предложил ему принять участие в работах на Камчатке.

Камчатская вулканологическая станция в селе Ключи начала работу 1 сентября 1935 г. (в этот день в журнале наблюдений Ключевского вулкана сделана первая запись). В первую смену зимовщиков (как их тогда называли) вошли начальник вулканостанции В. И. Влодавец, химики И. З. Иванов и Н. Н. Шаврова, топограф А. М. Дьяконов, студент В. Ф. Попков и хозяйственник А. Л. Кустов. Наиболее трудной задачей первой смены было строительство здания станции, но 15 апреля 1936 г. сотрудники уже въехали в новый дом.

С конца 1935 г. до октября 1936 г. Попков участвовал в полевых работах на вулканах Ключевской группы, а 28 августа 1936 г. — в восхождении на вершину Ключевского вулкана (вместе с Влодавцом и Ивановым). По воспоминаниям Влодавца: «Попков шел все время первым и первым поднялся к кратеру». Здесь необходимо пояснить, что высота Ключевского вулкана составляет около 4800 м, и его привершинная часть всегда покрыта льдом. Подъем обычно начинается с высот всего несколько сотен метров над ур. м., и хотя он, с альпинистской точки зрения, не считается сложным, требует большой выносливости и отличной физической формы. Полное отсутствие специального снаряжения и обычный в те годы недостаток теплой одежды и крепкой обуви делали это восхождение выдающимся достижением.

Копия диплома В. Ф. Попкова об окончании Ленинградского государственного университета. Из архива Санкт-Петербургского государственного университета

По результатам работ 1935–1936 гг. были опубликованы две статьи2. Осенью 1936 г. в Ключи прибыла вторая смена зимовщиков (начальник смены А. А. Меняйлов), а часть из первой смены, включая Попкова, вернулась в Ленинград.

23 января 1937 г. Попков защитил дипломную работу по теме «Базальт северо-восточного склона Ключевской сопки на Камчатке», а 31 мая 1938 г. ему был выдан диплом об окончании Ленинградского государственного университета и присвоена квалификация «научного работника 2-го разряда в области геологии и преподавателя ВУЗа и ВТУЗа, а также техникумов, рабфаков и старших классов средней школы».

Здание Камчатской вулканологической станции на фоне вулканов Ключевской группы. Слева направо — вулканы Ключевской, Средний и Крестовский. Вид с севера. 1952 г. Фото Б. И. Пийпа

Еще до получения диплома (15 мая 1938 г.) Попкова зачислили исполняющим обязанности начальника Камчатской вулканостанции (ее третьей смены), с окладом 600 руб. Из приказа № 86 от 2 июля 1938 г.: «Начальнику Вулканологической станции А. А. Меняйлову предлагается все дела станции сдать, а и.о. В. Ф. Попкову принять движимое и недвижимое имущество, препараты, лабораторное оборудование, приборы и прочее, а также денежные средства, как наличными, так и на текущем счету банка». В октябре 1938 г. Попков снова прибыл в Ключи, и в течение следующих двух лет на вулканологической станции работали два научных сотрудника (Попков и Иванов) и несколько рабочих, которые смотрели за хозяйством, лошадьми и собаками.

Камчатская вулканологическая станция. 1935 г. Слева направо — И. З. Иванов, В. Ф. Попков, А. Л. Кустов, В. И. Влодавец. Из архива Камчатской вулканологической станции

Прорыв Билюкай. 29 октября 1938 г. Попков и Иванов выехали на собаках на прорыв Билюкай, который, как мы уже говорили, начал извергаться в начале февраля (первые месяцы за его активностью наблюдали А. А. Меняйлов и С. И. Набоко).

Из дневника Попкова:

С 9 ч вечера 30 октября начались взрывы на Билюкае, похожие по звуку на далеко рвущиеся снаряды, за 1 мин происходило 20–25 взрывов. На следующий день мы пошли к лаве. Лава шипит со вспучиванием. Газы выходят на поверхность с такой силой, что способны поднимать достаточный слой вязкой магмы (похоже на квашеный хлеб). Лава легко протыкается палкой, но взять ее не удается, надо будет сделать лавобралку.

На прорыве они измеряли температуру лавы и скорость ее течения.

Через три дня, 2 ноября 1938 г., Попков и Иванов осуществили дрейф на движущемся лавовом потоке прорыва Билюкай.

Страница из дневника № 2 В. Ф. Попкова за 1939–1940 гг. Из архива Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Из дневника Попкова:

В 600 м от истока поверхность лавового потока была покрыта темной растрескавшейся коркой толщиной 30–40 см, отделенной от крутого берега «реки» зоной раскаленной лавы в 2 м шириной. В этом месте скорость лавового потока была 30 м/мин. Металлический стержень легко входил в лаву, но померить температуру мы не могли, так как движущийся поток мог поломать термопару, а идти по течению потока и держать в руках термопару с включенным гальванометром не позволяли температурные условия и рельеф берега русла. Мы решили перескочить через раскаленную кайму на темную корку. Бросив на раскаленную кайму увесистую глыбу остывшей лавы, мы убедились в том, что ее поверхность была достаточно прочной, чтобы выдержать вес человека. После таких предварительных «испытаний» я, держа Иванова за руки и соблюдая величайшую осторожность, ступил на раскаленную лаву. Должен отметить, что на мне были асбестовые башмаки. Почувствовав, что лава достаточно прочна, я отпустил руку Иванова и шагнул вперед. При этом часть своего веса я перенес на металлический жезл, который медленно погрузился в еще пластичную раскаленную лаву. Еще шаг — и я ступил на корку лавы, а за мной последовал и мой химик со своей лабораторией. Мы дрейфовали с примерно той же скоростью, что и расплавленная лава, и это дало нам возможность измерить в нескольких местах ее температуру и взять пробы газов [изучение вулканических газов было главной задачей Иванова на вулканостанции. — А.Б., М.Б.].

Отметив время и место начала нашего опыта, мы приступили к работе. Проткнув жезлом раскаленную лаву на глубину 40 см, мы погрузили в нее термопару, соединив последнюю с гальванометром. Измерения дали значения 860–870°.

Поток непрерывно всей своей массой равномерно, без рывков двигался на восток-северо-восток. Обрывки асбестового листа, которые мы обронили на поверхности раскаленной лавы, отстали от нас примерно на 1 м из-за торможения лавового потока у края русла.

Потом мы приступили к сбору проб газа. Вначале все наши попытки оказывались неудачными, потому что каждый раз пузырь лопался не внутри воронки, а сбоку. Тогда мы сделали углубление в верхнем слое лавы и, применив асбестовую воронку нужного диаметра с фарфоровой трубкой, прососали несколько литров газа.

Собрать образцы лавы с горячего потока — задача очень трудная. Образцы пластичной лавы легко отделялись от общей массы, но переместить их на поверхность темной корки, на которой мы находились, было трудно — отделенный кусок лавы спаивался с поверхностью горячего потока. Мы не могли просто стоять на горячей движущейся корке, так как ее температура была 270—300°C, поэтому нам приходилось взбираться на угловатые выступы, чтобы ветер остудил наши асбестовые башмаки. Во время работы мы подстилали под ноги листовой асбест, и все равно нам приходилось часто стоять, подобно аистам, на одной ноге. На корке мы пробыли 1 ч. Вместе с потоком мы проплыли от своей первоначальной точки более 2000 м и благополучно сошли на уже остывший поток.

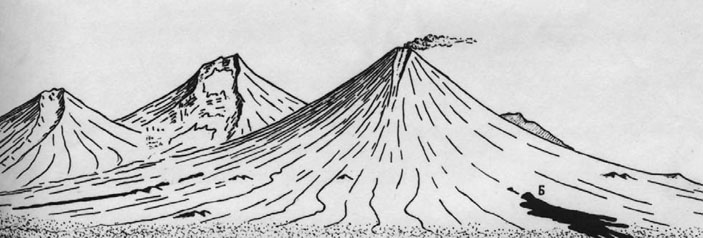

Ключевская группа вулканов, вид с северо-востока. Слева направо — вулканы Безымянный (до 1956 г.), Камень и Ключевской. Буквой «Б» помечено расположение прорыва Билюкай на склоне Ключевского вулкана. 1956 г. Рисунок из монографии Б. И. Пийпа

16 января 1939 г. Виктор Федорович с рабочим С. П. Романовым осуществили наблюдения за эксплозивной активностью, находясь прямо в кратере Билюкая. Из дневника Попкова:

Сильные взрывы происходят с интервалом 3–5 с и сопровождаются выбросом большого количества шлаковых бомб, которые падают в основном в восточном и юго-восточном направлениях. Поэтому мы решили взобраться на край кратера с противоположной стороны. Конус был очень подвижен, и наши ноги засыпало рыхлым материалом. От поверхности шлакового конуса излучалось тепло. В 100 м от кратера стали ощущаться сильные сотрясения конуса. Бесстрашный Романов опередил меня и поднялся раньше. Взрывы на кромке кратера были такой силы, что нам приходилось кричать или объясняться жестами. Диаметр дна кратера оказался около 30 м, и его края возвышались над дном на 3–8 м. В юго-восточном секторе кратера было расположено жерло размером 2,5×3,5 м, и фумаролы выделяли едкий газ, который заставлял нас чихать и кашлять, а также сильно действовал на глаза, вызывая мучительную резь и слезы. Чтобы узнать строение жерла, мы несколько раз в интервалах между сильными взрывами подбегали к нему на расстояние до 0,5 м. Жерло представляло собой уходящую вглубь трубу с раскаленными стенками температурой около 1000°. Сам канал был наклонен на 10–12° на восток-юго-восток. Стенки жерла были блестящими, со слегка гофрированной поверхностью. Некоторые куски лавы прилипали на несколько секунд к стенкам жерла, а потом падали вниз. Вслед за взрывом происходило излияние лавы. Близко от края жерла ощущался такой сильный жар, что приходилось защищать лицо рукавицами. Надо было остерегаться почти непрерывно падающих бомб. Бомбы имели температуру около 700° и были очень пластичными. За последние 15 мин нашего пребывания в кратере было зафиксировано 232 сильных взрыва, не считая слабых выбросов. Закончив наблюдения и сбор каменного материала в кратере, мы благополучно спустились к подножью конуса. При спуске мы подвергались обстрелу бомбами, пролетавшими мимо нас.

Северо-восточный склон конуса Билюкай. На переднем плане — лавовое жерло прорыва. Рисунок В. Ф. Попкова

В дневниках Попкова описано еще несколько выездов на прорыв Билюкай:

1 марта 1939 г. — лавовые потоки прекратились. Лавовое озеро в кратере исчезло.

13 мая 1940 г. — конус Билюкая весь покрыт снегом, за исключением последнего выжима лавы у кратера. Процесс остывания лавового потока продолжается, судя по растрескиванию нижних слоев потока. Фумаролы в основном находятся в центральной части потока, где он наиболее мощный3.

В 1939–1940 гг. проявлял активность вулкан Плоский Толбачик. Эпизодически происходили выбросы пепла и излияния небольших лавовых потоков в кальдере на вершине вулкана.

Из дневника Попкова:

29 февраля — 17 марта 1940 г. — полевые работы на вулкане Толбачик с рабочими М. Г. Черемновым, Г. Глубоковым и проводником К. А. Клочевым.

7 марта — восхождение на вершину Плоского Толбачика. Начали подъем в 6 ч утра, без кошек и ледорубов он был очень сложным. В 14 ч 30 мин были в кратере. На восточном краю кальдеры — эксплозивный кратер высотой около 10 м. К западу от него зона трещин с белыми возгонами, которая подходит к западному конусу. Из него 20 февраля 1940 г. произошло излияние лавового потока, который расплылся в виде лепешки по дну кратера. Лавовый поток — теплый, по краю потока много фумарол, он плотный, так как выстрелянная пуля отрикошетила от его поверхности. На поверхности снега, на вершине Плоского Толбачика, попадаются «волосы Пеле» и бомбы в виде лепешек и изогнутых раковин. Спуск из кратера начали в 5 ч вечера. Убойный снег был очень скользким, в своей валеной обуви и торбазах без кошек мы часто падали, и все бока были в синяках. К 6 ч вечера началась сильная пурга. Выпало около 1 м снега. Мы не нашли свои нарты, оставленные у подножья вулкана. Решили искать палатку, но не нашли. Продолжали двигаться, чтобы не замерзнуть. Ночь коротали скучно и трудно. Огонь разжечь не удалось. Клонило в сон, но мы не давали друг другу спать. В 5 ч утра обнаружили след нашей нарты, и через 30 мин были у палатки. Снег продолжает идти.

В 1941 г. на склоне вулкана Толбачик произошел побочный прорыв с излиянием лавового потока. На этом прорыве работал Б. И. Пийп, и в своих полевых дневниках он называл его прорывом Попкова. К сожалению, в публикациях, посвященных прорыву, это название не было озвучено4.

Вулканы Плоский Толбачик (слева) и Острый Толбачик. Вид с севера. 1952 г. Фото Б. И. Пийпа

Работы на вулканологической станции велись сменами, которые продолжались, в зависимости от обстоятельств, от 2 до 5 лет. Осенью 1940 г. в Ключи приехал новый начальник станции — Борис Иванович Пийп. 3 декабря 1940 г. состоялась приемка станции от Попкова, затем он отбыл из Ключей в Усть-Камчатск, чтобы сесть на пароход до Петропавловска.

27 мая 1941 г. в Москве состоялось общее собрание Отделения геолого-географических наук АН СССР. Из постановления собрания:

Заслушав доклад бывшего начальника Камчатской вулканологической станции В. Ф. Попкова на тему «Изучение кратера и лавовых излияний побочного вулкана Билюкай во время его последних извержений» и дополнительный содоклад председателя ученого совета станции академика А. Н. Заварицкого, общее собрание констатирует:

- Работа В. Ф. Попкова, покойного химика И. З. Иванова и рабочего С. П. Романова по взятию проб газов и измерению температуры расплавленной лавы является примером самоотверженной научной деятельности советских ученых.

- Проведенные работы являются новым ценным вкладом в изучение механизма извержения вулканов и вулканических продуктов.

- Просить Президиум АН СССР заслушать специальное сообщение В. Ф. Попкова.

В июне 1941 г. состоялось собрание Президиума АН СССР, на котором, заслушав доклад академика Заварицкого о научно-исследовательской работе, было принято постановление: «За проявленный энтузиазм в проведенных научных наблюдениях в особо тяжелых и опасных для жизни условиях премировать двухмесячным окладом бывшего начальника станции В. Ф. Попкова и рабочего станции С. П. Романова и выдать пособие в том же размере семье покойного химика И. З. Иванова».

В самом начале Великой Отечественной войны Попкова призвали в ряды Красной армии. Он был лейтенантом, командиром роты 6-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 24 ноября 1941 г. Похоронен в дер. Рогачевка Воронежской обл. Виктор Федорович — автор 16 публикаций, посвященных изучению камчатских вулканов. Восемь из них вышли при его жизни. В честь Попкова и Иванова названы побочные конусы на северо-западном склоне Ключевского вулкана5.

Новая информация о В. Ф. Попкове получена от: Натальи Александровны Горожанкиной — внучатой племянницы Попкова (фотографии и бумаги из семейных архивов); Олега Иоханнесовича Сийдры (копия диплома об окончании Ленинградского государственного университета); Натальи Владимировны Красильниковой (документы из архива Камчатской вулканологической станции — подразделения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН); Марины Владимировны Кузнецовой (библиография работ — из библиотеки того же института); Александра Борисовича Белоусова (дневники, документы и фотографии из архива Б. И. Пийпа).

Библиография В. Ф. Попкова

1. Влодавец В. И., Дьяконов А. И., Дьяконова Н. Н., Иванов И. З., Попков В. Ф. Наблюдения за деятельностью Ключевского вулкана с 1 сентября по 31 декабря 1935 г. // Бюллетень вулканологической станции на Камчатке. 1937. № 1. С. 7–16.

2. Влодавец В. И., Дьяконов А. И., Попков В. Ф. и др. Наблюдение за деятельностью Ключевского вулкана с 1 января по 1 октября 1936 г. // Там же. 1937. № 2. C. 9–21.

3. Попков В. Ф., Иванов И. З. Наблюдение за деятельностью Ключевского вулкана с 1 октября по 31 декабря 1938 г. // Там же. 1940. № 8. C. 39–40.

4. Попков В. Ф., Сосунов Н. Ф. Деятельность Авачинского и Мутновского вулканов за первый квартал 1939 г. // Там же. 1941. № 9. C. 5–8.

5. Попков В. Ф. Макросейсмические наблюдение в районе Ключевского вулкана с 11 ноября 1938 г. по 12 апреля 1939 г. // Там же. 1941. № 9. C. 19–21.

6. Попков В. Ф. Телеграмма об извержении вулкана Плоский Толбачик: академику А. Н. Заварицкому, 20 апреля 1940 г. // Там же. 1941. № 10. С. 3.

7. Попков В. Ф. Телеграмма об извержении Жупановского вулкана: академику А. Н. Заварицкому, 22 апреля 1940 г. // Бюллетень Вулканологической станции на Камчатке. 1941. № 10. С. 4.

8. Попков В. Ф. Наблюдения за деятельностью Ключевского вулкана с 1 апреля по 1 июля 1939 г. // Там же. 1941. № 10. C. 5–8.

9. Попков В. Ф. О деятельности Билюкая в 1938–1939 гг. // Там же. 1946. № 12. С. 29–53.

10. Попков В. Ф. Вулканическая деятельность Плоского Толбачика в 1940 г. // Там же. 1946. № 12. C. 54–63.

11. Попков В. Ф. Выветривание габбро-амфиболитов // Древняя кора выветривания на ультраосновных породах Урала. Ч. 1. Типы и морфология древней коры выветривания. Труды Института геологических наук АН СССР. М., 1946. Вып. 80.

12. Попков В. Ф. Общая минералогическая характеристика профиля выветривания пород семейства габбро // Там же.

13. Попков В. Ф. Состояние Ключевского вулкана в 1940 г. // Бюллетень вулканологической станции на Камчатке. 1946. № 10. C. 64–68.

14. Попков В. Ф. Наблюдения за деятельностью вулканов Ключевского и Плоского Толбачика с 1июля 1939 г. по 1 января 1940 г. // Там же. 1947. № 11. C. 3–10.

15. Попков В. Ф. Макросейсмические наблюдения в районе вулканов Ключевской и Плоский Толбачик с 3 июня 1939 г. по 22 июня 1940 г. // Там же. 1947. № 11. C. 22–25.

16. Попков В. Ф. Лавы у Желтого ледника на Зиминой сопке // Труды Камчатской вулканологической станции. 1948. Вып. 2. С. 66–93.

1 Левинсон-Лессинг Ф. Ю. Краткая записка о задачах вулканологической экспедиции на Камчатку // Бюллетень Тихоокеанского комитета Академии Наук СССР. 1929. № 2. С. 20–24.

2 См.: Влодавец В. И. Ключевская группа вулканов // Труды Камчатской вулканологической станции. 1940. Вып. 1; Попков В. Ф. Лавы у Желтого ледника на Зиминой сопке // Там же. 1948. Вып. 2. С. 66–93.

3 Попков В. Ф. О деятельности Билюкая в 1938–1939 гг. // Бюллетень Вулканологической станции. 1946. № 12. С. 29–53.

4 Пийп Б. И. Новый побочный кратер вулкана Толбачик // Бюллетень вулканологической станции на Камчатке. 1946. № 13. С. 10–21; Пийп Б. И. Ключевская сопка и ее извержения в 1944–1945 гг. и в прошлом // Труды Лаборатории вулканологии. 1956. № 11.

5 Озеров А. Ю. Ключевской вулкан: вещество, динамика, модель. Петропавловск-Камчатский; М., 2019.

Извержение вулкана Толбачик. Апрель 2013 г. Фото А. Б. Белоусова