Сейсмическая угроза мегаполису Стамбулу: возможны варианты

Андрей Никонов

«Природа» №10, 2018

Заголовок статьи — не сенсация и не фантазия кабинетного одиночки-умозрителя. Это научное заключение нескольких независимых международных групп исследователей. В июле 2016 г. в Интернете появилось следующее сообщение:

«Район Мраморного моря — самый опасный в смысле возможности землетрясений во всем Средиземноморье: к такому выводу пришли авторы доклада, составленного по итогам исследования, проведенного учеными университета Богазичи [Босфорский университет] при финансовой поддержке ЕС. Непрерывный мониторинг [смещений] по Северо-Анатолийскому разлому проводился на протяжении трех лет, на основании полученных данных опубликовано свыше 30 докладов. Ученые считают, что сформировавшееся напряжение даже выше того, которое предшествовало катастрофичному по последствиям землетрясению 1999 г.».

Землетрясение 17 августа 1999 г. магнитудой М = 7,4, с эпицентром в Измитском заливе, в 70–80 км восточнее Стамбула, унесло жизни не менее 17 тыс. человек, оставило десятки тысяч раненых и сотни тысяч бездомных.

В октябре 2016 г. появилось уточнение прогноза: «Магнитуда подземного толчка составит 7,6. Его необходимо ожидать в течение 30 лет», — заявил известный французский геофизик К. Ле Пишон газете «Хабер Тюрк»1. Это обоснованный долгосрочный научный прогноз. Прогнозы делали и раньше, но в основном кустарные и не оправдывавшиеся. Но тут сообщает международная группа, с полной выкладкой материалов, с оценкой вероятности во времени. Не прислушаться нельзя. К тому же речь идет не о пустыне, не о джунглях. Стамбул — мегаполис на международных путях. В данном случае заблаговременно выданный прогноз может быть в дальнейшем проверен публично (в том числе и многими читателями журнала).

Пока есть время (и необходимость) разобраться в ситуации в научном плане, тем более что прогнозные работы осуществляются в регионе не случайно и не на пустом месте. Здесь двухтысячелетняя предыстория землетрясений, уже было «предупреждение» в виде катастрофы 1999 г. Здесь предпринимаются совместные международные меры для выяснения опасности. В северной части Турции природа регулярно творит сейсмические бедствия, но там она подарила (в отличие от многих других сейсмоопасных регионов) возможность познать их систематику, закономерности распределения в геологическом пространстве и в обозримом времени. В этом регионе реализуется линейная миграция очагов сильных землетрясений вдоль крупных разломов [1, 2].

Введение — необходимое, но совершенно недостаточное

В общем ситуация в данном регионе довольно простая, в отличие от большинства сейсмогенных областей. Движение литосферных плит второго порядка здесь происходит в виде однонаправленного сдвига вдоль магистрального субширотного Северо-Анатолийского разлома. Сдвиг, как и выход очаговых разрывов с сопровождающими губительными эффектами, прослеживается на севере Анатолии разными способами. Смещение идет постепенно или с зацеплениями (задержками, ступором). Задержки возникают периодически, порождая временный дефицит смещений на очередном участке, накопление на нем напряжений (до определенного предела), с последующим срывом в виде сильных землетрясений.

Но у западного окончания Северо-Анатолийского разлома, в области перехода к впадине Мраморного моря, единый (или восточнее парный) магистральный (стволовой) разлом расщепляется на несколько ветвей, в основном скрытых под водами бассейна. Тут перераспределяются скорости смещений, места и периоды задержек и возникновения очагов очередных событий. Именно в бассейне Мраморного моря ситуация сильно усложняется, ибо пространственно-временной ход событий становится вариабельным. Очаги землетрясений там зафиксированы на трех установленных геологическими и геофизическими методами ветвях разлома в центральной части бассейна Мраморного моря и к югу от него. Но до самого последнего времени локализация очагов сильных землетрясений прошлого оставалась неоднозначной и малообоснованной.

Многие исследователи различными способами в разное время одинаково выводили основные черты геодинамики Северной Анатолии: правосторонний сдвиг по Северо-Анатолийскому разлому, связь именно с ним очагов сильных землетрясений и повторяющееся (хотя не обязательно с одинаковой скоростью) смещение сейсмических очагов с востока к западу (латеральная миграция). Эти базовые позиции открывали возможность для общих прогностических ожиданий. Однако разрушительное землетрясение 1999 г. восточнее Стамбула никто не ожидал. Оно застало врасплох и стало настоящей катастрофой [3].

В августе — сентябре 1999 г., т.е. когда турецкий сейсмолог А. Барка писал статью о катастрофе в журнал Science [3], я готовил статью в «Природу»2. Любопытно (даже мне самому) взглянуть, что тогда, по свежим следам катастрофы, предвиделось. «В первой половине следующего века район возможного возникновения землетрясений, скорее всего, переместится к западу... Самым важным для специального последующего изучения надо считать участок вблизи Босфора, на берегах которого расположен Стамбул с 12-миллионным населением... Этот район (согласно письменным свидетельствам) многократно подвергался сокрушительным землетрясениям... следующее землетрясение в районе Стамбула можно, по-видимому, ожидать в течение 25–50 лет». Прошло почти 20 лет. Ни ссылок, ни реакции на предупреждение мне встречать не приходилось.

Однако несколько международных научных групп с участием турецких специалистов быстро развернули работы в районе. Уже в 2000 г. независимо и по другим данным появилось первое предсказание: «Вероятность сильных сотрясений в Стамбуле — 62±15% в течение 30 лет, 50±13% в следующие 22 года (т.е. до мая 2022 г.), а с вероятностью 32±12% — в последующие 10 лет» [4, с. 664]. Место будущего очага не указывалось, но опасность для Стамбула сомнению не подвергалась. Публично о прогнозе готовящегося землетрясения в Турции было объявлено 22 июня 2016 г.

Исследования — целеустремленно, навстречу угрозе

С начала XXI в. исследования велись несколькими международными группами специалистов совместно с турецкими коллегами. Их результаты публиковались в научной печати и в публичных изданиях [5–8]. На западном, усложненном участке вот уже четверть века действует сеть GPS (с большим охватом и высокой точностью измерений), обеспечивающая информацию о сдвиговой кинематике с достаточной определенностью. Одна из главных особенностей структуры и геодинамики региона, в отличие от других сейсмогенных областей, заключается в том, что разломная зона и каждая ее ветвь имеют вертикальное заложение на всю (13–18 км) мощность сейсмогенного слоя и кинематику практически чистого сдвига [6, 8]. А это означает: получаемые у поверхности характеристики движения по разломам можно распространять на глубину, что в первую очередь относится к измерениям GPS.

Но вот беда, до самого последнего времени локализация очагов сильных землетрясений прошлого у разных исследователей различалась и была плохо обоснована. К тому же, как правило, отсутствовали необходимая аргументация и пояснения к процедуре получения результатов. Какой же при этом прогноз?

В Институте физики Земли РАН в лаборатории сейсмической опасности плановые разработки прогностической направленности велись применительно к тихоокеанскому побережью. На континентальные районы, да еще за рубежом, ни планов, ни грантов, ни договоров не было, как и надежды на них (их и до сих пор нет). Была свобода, понимание опасности и первостепенной значимости темы и района в одной отдельно взятой голове. В 2016 г. в лабораторию пришла молодая сотрудница — начинающий геофизик А. О. Королёва. Появился шанс. И мы занялись углубленной разработкой вопроса — прежде всего знакомством с иностранной литературой. Предстояло выяснить, насколько за последнее десятилетия зарубежные коллеги продвинулись в прояснении трех основных вопросов: в уточнении позиции и кинематики сейсмогенных разломов в Мраморном море, в определении скорости правостороннего смещения по каждому из них и в распределении очагов и характеристик прежних сильных землетрясений в бассейне.

И тут выяснилось... Удивление наше было глубоким: огромные достижения в геологической части и в измерении текущих перемещений по разломам и явные упущения в исследованиях сильных землетрясений прошлого в северной части бассейна и непосредственно в Стамбуле. Большую работу по изучению землетрясений исторического времени в Малой Азии, главным образом разрушительных, проделал Н. Н. Амбрасейс [9–11]. Недаром без конкретных ссылок на его публикации серьезные современные исследователи не обходятся. Но, как известно, не делает пропусков и не ошибается тот, кто ничего не делает. Вот только цена упущений и ошибок разная. В академической, огромной по масштабам работе пропуски и неточности могут оставаться незамеченными и не приносить особого ущерба. Но в случае оценки опасности в конкретном районе, а тем более при выработке прогнозных оценок и ожиданий... тут уж дьявол, действительно, кроется. С обработкой первичных материалов по историческим землетрясениям на современном уровне дело обстояло неблагополучно. В первую очередь — по разрушительным событиям XVI–XIX вв., возникавших на севере Мраморного моря, т.е. опорных при оценке сейсмической опасности Стамбула и его окрестностей. В работах Амбрасейса по Турции главная очаговая область в северной части Мраморного моря помещается в Измитском заливе, т.е. на крайнем востоке бассейна — там, где в 1999 г. разразилась катастрофа. Так ли это?

Пропуск звена — распад цепи

Изучая в 80–90-е годы сейсмичность Крыма, Кавказа, Черноморья, я не мог пройти мимо трудов известного русского геолога академика Н. И. Андрусова. В 6-томном собрании его сочинений попалась заметка «Экспедиция на „Селянике“». К Черному морю она не относилась и потому усвоена не была. Но в голове название угнездилось. «Всплыл» «Селяник» в конце 2016 г., когда мы с Королёвой занялись Мраморным морем и «берегом турецким». Заметка оказалась интересной сама по себе, ибо экспедиция прошла в 1894 г. по местам (по водам), где за месяц до нее (10 июля) произошло сильное землетрясение с М = 6,6 в том же районе Мраморного моря, что и катастрофа 1999 г. Но самое интригующее оказалось в сноске внизу последней страницы, мелким шрифтом. Андрусов указывал на статью с фамилией автора, в современной литературе не появлявшейся. Публикация — во французском журнале, на французском языке [12]. В российских библиотеках журнала не оказалось. Статья весьма содержательная, с макросейсмической картой, с двумя десятками пунктов с сообщениями фактических сведений, нашлась в Интернете. Автор — директор сейсмологической обсерватории в Афинах Д. Эгинитес. По свежим следам он обследовал последствия и опрашивал очевидцев. Нечастый для того времени случай. Нигде в известных источниках ссылок на эту работу не было. Даже у мэтра-сейсмолога, специалиста по Ближнему Востоку Амбрасейса и его многочисленных последователей. Ценнейшие фактические данные по региону, столь важные в нынешней ситуации, оказались забытыми. Как только мы копнули источники первичных сведений «вглубь» истории, обнаружили неучтенные письменные сообщения современников событий, местных жителей, случайных очевидцев и профессионалов. Только не на английском языке, а на французском, немецком, греческом и... на русском.

Важные сведения и суждения о землетрясении 1894 г. (и более ранних) мы почерпнули из статьи Й. Дюка [13]. Работы его и других немецких авторов также остались невостребованными. Они однозначно помещали «центр землетрясения» вблизи Принцевых о-вов, но не восточнее. Эгинитес определял его «ось» как тектоническую линию вдоль берега, к западо-северо-западу, фиксировал последовавшие афтершоки и их тектонические проявления на суше и в водной среде [12]. Землетрясение, следовательно, имело место намного ближе к Стамбулу.

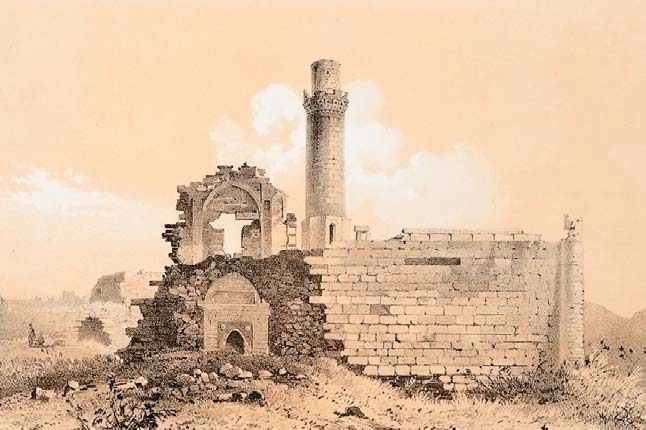

На русском языке сразу после события появились две публикации, в том числе рассказ русского писателя А. В. Амфитеатрова, в то время находившегося в Стамбуле3. Другая никогда не использованная сейсмологами заметка нашлась в старой русской газете4. Обе публикации сообщали о воздействии землетрясения в Стамбуле и частично на Принцевых о-вах. Бесценный материал для доинструментального периода, при современных методах исследования абсолютно необходимый. В газете также были помещены четыре рисунка — как люди вели себя в городе при самом землетрясении и в какой обстановке оказались после него. Находка! На одном панорамном рисунке — толпа в безумной панике на мосту через бухту Золотой Рог (рис. 1). Это не VII баллов, это не менее VIII. И деталь на заднем плане: падает верхняя часть одного из минаретов. По описаниям известно, что тогда обвалилось несколько минаретов, при этом были задавлены люди. Так происходит при сотрясениях не менее VIII баллов. В моем архиве нашелся не известный сейсмологам рисунок мечети, разрушенной землетрясением в Шемахе, на Кавказе (рис. 2). В базовом каталоге интенсивность этого землетрясения 11 июля 1859 г. определена в VIII–IX (±0,5) баллов [14].

Рис. 2. Разрушения на мечети с минаретом и на прилежащем культовом сооружении (на переднем плане) вблизи г. Шемахи на Кавказе после землетрясения 1859 г. Литография А. Мюнстера по рисунку О. Г. Хиппиуса, 1861 г.

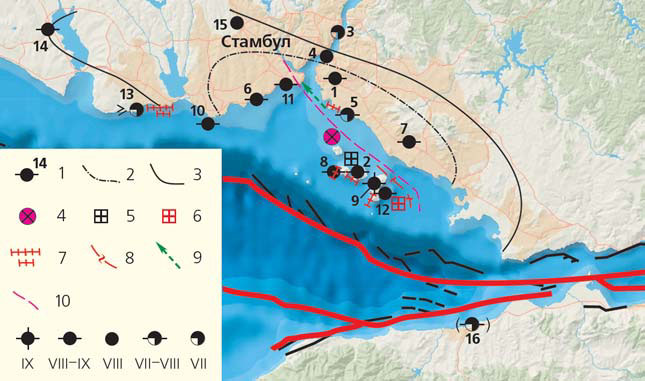

Наша работа, естественно, сосредоточилась на письменных характеристиках события во всех обнаруженных нами заново первоисточниках. Материалы оказались столь разнообразными и представительными, что уже в 2017 г. появились две статьи с неизвестными фактами и новыми решениями [15, 16]. По сведениям нескольких исследователей [9, 12, 13 и др.] мы составили первую на уровне современных требований макросейсмическую карту сильного землетрясения, случившегося 10 июля 1894 г. [16]. По распределению 22 пунктов с установленной интенсивностью сотрясений и по комплексу других согласующихся между собой признаков была оконтурена эпицентральная область и оценены главные очаговые параметры (рис. 3). Длинная ось макросейсмического поля оказалась вытянутой вдоль северо-восточного берега Мраморного моря по азимуту западо-северо-запад 300°, а эпицентр уверенно определен вблизи Принцевых о-вов, т.е. восточнее Стамбула [15, 16], но не у г. Измита, что значительно восточнее, как было принято в большинстве публикаций [4, 11, 17, 18].

Рис. 3. Карта разломов восточной части бассейна Мраморного моря, макросейсмических данных и сейсмотектонических проявлений в приэпицентральной области землетрясения 10 июля 1894 г. Красными и черными линиями показаны разломы по зарубежным данным: красными — основные на дне по детальным съемкам, черными — главные ветви Северо-Анатолийского разлома. 1 — пункты наблюдений с указанием интенсивности в баллах; 2 — изосейста VIII–IX баллов; 3 — изосейста VIII баллов; 4 — эпицентр (по данным SHEEC — европейского каталога землетрясений); 5 — геометрический центр макросейсмического поля (по нашим данным); 6 — точка начального вспарывания (по нашим данным). 7–10 — сейсмодинамические проявления при землетрясении: 7 — трещины на земной поверхности; 8 — места разрыва подводного кабеля; 9 — трасса движения выброса флюидов на водной поверхности; 10 — намечаемая трасса вскрытия вдольберегового разлома. Составили А. А. Никонов и А. О. Королёва, 2018 г.

Мало того, в первых публикациях описывались признаки (впоследствии забытые наглухо) активизации с выходом к поверхности разрывов поблизости от Стамбула и, возможно, в самом городе при нескольких сильных землетрясениях прошлого. Наиболее показателен пример явлений при июльском событии 1894 г. на мелководном шельфе около Принцевых о-вов. В двух местах здесь порвался подводный кабель (что обычно отвечает подвижке по местному разлому). На о. Принкипо не только накануне землетрясения, но и два дня спустя наблюдали на поверхности моря узкую полосу сероватого тумана, которая распространилась на 3 км в направлении с юго-востока на северо-запад. Такое повторное, по одной линии, явление соотносится с возникновением (раскрытием) трещины на дне в прибрежной зоне. Поблизости, на других островах, отмечались трещины и на суше, что также обычно отвечает очаговой зоне землетрясения. Естественно считать, что такой разрыв появился на месте существовавшего разлома.

Отдельно возник вопрос (ранее, похоже, даже не встававший) о наличии (или отсутствии) продолжения активного разлома под самим городом. Протяжение выявленных признаков разрыва при землетрясении 1894 г. от Принцевых о-вов к западо-северо-западу, в сторону залива Золотой Рог (в Старом городе), говорит о его возможном продолжении. Для проверки мы привлекли доступные геоморфологические и геологические данные. Территория европейской части Турции к западу от пролива Босфор относительно ровная, с общим наклоном поверхности к юго-востоку. Здесь согласно общему уклону проходят долины нескольких немноговодных рек. На всем их протяжении они прямолинейны, кроме одной — той, что впадет в вершину залива Золотой Рог. Эта долина, имея верховья вблизи северного окончания Босфора, сначала идет на юго-юго-запад вдоль его западного борта, а ниже по течению изгибается дугой и в верховья залива впадает, направляясь уже к юго-востоку. Так же изогнута в сторону моря и вершина самого «рога». Такой изгиб долины при маловодности речки не позволяет относить ее «выкрутасы» за счет эрозии, а заставляет думать о предопределенности долины геологическими условиями — литологией пород и разрывной тектоникой. Действительно, на геологической карте (рис. 4) отчетливо видно, что ось залива Золотой Рог проходит по ровному контакту северо-западной ориентации между девонскими породами фундамента на северо-востоке и раннетретичными мягкими отложениями на юго-западе [13]. Возникновение подобного контакта отвечает резкому опусканию в начале новейшего периода юго-западного блока относительно противоположного не иначе как по разлому. Но как объяснить изгиб долины в средней ее части, внутри единого массива девонских пород? Случайным такой «выверт» быть не может.

Рис. 4. Геологическая карта северо-восточной части бассейна Мраморного моря [13]. 1 — девонские отложения, 2 — ранние третичные отложения, 3 — поздние третичные отложения, 4 — вулканические породы, 5 — линейный контакт (тектонический?) между девонскими и раннетретичными отложениями, 6 — предполагаемая трасса вскрытия вдольберегового разлома при землетрясении 1894 г., 7 — плейстосейстовая область [15, 16]

Обратимся к кинематике смещений по Северо-Анатолийскому разлому, по его ближайшей, северной, ветви. Самый северный разлом вдоль северо-восточного побережья Мраморного моря, к востоку от Стамбула (как и более южные ветви), — правосторонний сдвиг. Золотой Рог — его окончание. Окончания крупных сдвигов, как правило, осложнены боковыми отростками-хвостами, по которым происходит раздвиг рассекаемых блоков земной коры. Эта щель может отходить от конца сдвига под острым углом, а может изгибаться дугой в обратную сторону. Именно так и повел себя хвост разлома под Золотым Рогом, по-видимому, и предопределив появление самого столь необычного залива. Но произошло это не в начале неотектонического этапа, а гораздо ближе к нашему времени, в плейстоцене, потому дуга и выражена так рельефно.

В главных позициях в отношении условий и характеристик ожидаемого события у зарубежных исследователей и у российских ученых из ИФЗ РАН расхождений нет:

- очаг события связан с постоянным правосторонним тектоническим смещением по Северо-Анатолийскому разлому;

- эпицентральная область возникнет в относительной близости к Стамбулу, и землетрясение может иметь разрушительные последствия во всем городе;

- с высокой вероятностью событие ожидается в ближайшие десятилетия.

Вместе с тем тщательная проработка пропущенных ранее первичных материалов по событию 1894 г. (и более ранних) позволила не только уточнить позиции очагов предшествовавших землетрясений, но и обнаружить самую северную, ближайшую к Стамбулу, вдольбереговую ветвь Северо-Анатолийского разлома (рис. 5). На всех картах региона она отсутствует [6, 7, 10, 11, 18], хотя в вопросе об опасности мегаполиса этот разлом играет ключевую роль. Мы назвали его Северным Мрамороморским разломом (NNMF), в отличие от Центрального Мрамороморского (CMF), который считался самым северным. Откорректированная в 2018 г. карта макросейсмического поля землетрясения 1894 г. наряду с картой последнего, более сильного землетрясения 1999 г. могут служить модельными для рассмотрения других сильных событий с очагами на субширотных разломах (ветвях Северо-Анатолийского) в бассейне Мраморного моря [19, 20]. В пользу активизации северной, вдольбереговой, ветви разлома к востоку от Стамбула за 140 лет до 1894 г. указывают также обработанные заново первичные материалы по остававшемуся в тени событию 1754 г.

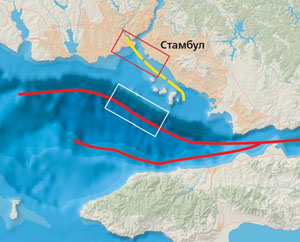

Рис. 5. Схема разветвления (показано зелеными полосами) Северо-Анатолийского разлома (NAF, NNAF — северная составляющая, SNAF — южная) к западу в бассейне Мраморного моря и результаты GPS-измерений: векторы и значения скорости смещений обозначены красными стрелками [6]

Для севера бассейна Мраморного моря наши данные кардинально меняют структурно-динамическую картину и представления о пространственно-временном распределении там очагов сильных землетрясений за последние столетия. Этот, более опасный, вариант — альтернатива выдвинутому зарубежными исследователями варианту, в котором эта самая северная ветвь с вероятными очагами древних сильных землетрясений не была распознана (рис. 6). В этом состоит первое важное отличие нашей оценки грозящей городу опасности.

Рис. 6. Схема расположения основных разломов в северо-восточной части бассейна Мраморного моря и варианты определения местоположения потенциального сильного землетрясения. Основные разломы показаны толстыми цветными линиями: красными — по зарубежным источникам, желтыми — по нашим данным [15, 16]. Участки вероятного положения очага готовящегося землетрясения белым прямоугольником — по данным зарубежных авторов, красным — по нашим [15, 16]

За прошедшее со времени катастрофы 1999 г. двадцатилетие несколько сильных групп зарубежных специалистов значительно продвинулись (в первую очередь — в исследованиях геокинематики), проводя мониторинг горизонтальных смещений в регионе с помощью GPS. Здесь они рассчитываются относительно стабильного пункта на Евро-Азиатской плите. На площади региона векторы, скорости и величины смещений резко различаются. В южной половине бассейна широтное (к западу) перемещение идет со скоростью 16–19 мм/год, тогда как на севере, вплоть до побережья Черного моря, если и выявляются перемещения в нескольких местах на побережье, то их величины на порядок меньше, т.е. данный Босфорский массив почти стабилен [6–8]. «Дефицит» относительных перемещений на севере оценивается в 2,5–3,7 м, что предполагает накопление напряжений, достаточных для сейсмической подвижки при землетрясении с М = 7–7,6 [8]. В варианте зарубежных исследователей очаг следующего сильного землетрясения возникнет на разломе CMF, в середине акватории, в 30–40 км к югу от Стамбула. Но почему предстоящий срыв ожидается именно здесь? Если бы зарубежные коллеги знали о северном, вдольбереговом разломе и об очагах прошлых сильных землетрясений на нем, они, вероятно, судили бы иначе. Но и полученные ими важнейшие данные о смещениях можно трактовать по-другому. Дело в том, что к северу от CMF пространство шириной 30–40 км занято акваторией и абсолютно не обеспечено пунктами измерений GPS. В такой ситуации вариант очередного разрыва на дне акватории или внутри северного заблокированного сухопутного пространства, где в 1894 г. вспоролся вдольбереговой разлом, оказывается вполне реальным. Именно его участок у Стамбула, где последнее сильное событие произошло около 300 лет назад (в 1719 г.), резонно считать наиболее вероятной конкретной структурой, которая сможет продуцировать ожидаемое землетрясение. Да и в центральной части бассейна линия разлома не единичная. Ранее позиция очагов сильных землетрясений прошлого оставалась неопределенной. У разных исследователей она различалась на несколько долей градусов, т.е. на десятки километров. Так наметилось второе основное отличие нашего варианта трактовки будущих событий. Благодаря собранным данным по историческим землетрясениям расположение очагов нескольких из них удалось локализовать достаточно определенно. Но есть и третье важное отличие.

Очаг под Стамбулом?!

Стамбул — город уникальный и по своему геологическому положению, и по своей двухтысячелетней истории с постоянными землетрясениями разрушительной силы, проявлявшимися почти каждое столетие. Это открывает перспективу с большей обоснованностью локализовать эпицентральные области, наметить последовательность перемещения очагов и интервалы между сильными событиями, определить простирание длинных осей макросейсмического поля, узнать конкретные проявления разрывов — показателей (при)очаговых подвижек, установить возникающие здесь негативные и разрушительные последствия.

Это ли не набор сведений для того, чтобы выявить закономерности сейсмогеодинамики и предвидеть ход и эффект очередного мощного землетрясения?

Подходы специалистов к решению конкретной задачи за рубежом и у нас различные. Наши коллеги имели возможность (и отлично ее использовали) применять современные технологии на месте. В Москве мы ограничивались углублением в исторические источники по сильным землетрясениям прошлого в регионе и в городе. Причины понятны. Следствие: надо объединять результаты. Важно, что разные группы зарубежных исследователей в целом сходятся в прогностических суждениях о грозящей Стамбулу опасности. Но конкретные сценарии вероятного развития события и его последствий пока не появлялись. Сделать это без погружения в историю сильных землетрясений на севере бассейна Мраморного моря нельзя. В разных источниках только за 1-е тысячелетие н. э. можно найти сообщения о двух-трех десятках событий с упоминанием Стамбула (Византия, Константинополя). Но в большинстве случаев невозможно установить, находилась ли эпицентральная область у города или в другой части Мраморного моря.

На протяжении трех последних веков не было зафиксировано ни одного сейсмического события с эпицентром у южного входа в Босфор, т.е. под самим городом. Во всяком случае, таких данных в каталогах нет. Но «каталог не догма, а руководство к действию» (высказывание известного советского сейсмолога Н. В. Шебалина, который сам составлял многие каталоги). Сильные землетрясения Средневековья с очагами в северной части бассейна Мраморного моря в решении этого принципиального вопроса помочь не могли, поскольку ни по одному из них невозможно было построить карту макросейсмического поля и наметить с достаточной определенностью области эпицентров.

Прояснение пришло со стороны неожиданной. Много лет назад, при изучении мощных глубокофокусных землетрясений зоны Вранча в Карпатах, я обратил внимание на странность в сведениях об одном из сильнейших землетрясений 26 октября 1802 г. В нескольких публикациях сообщалось, что сотрясения ощущались даже в Москве, а также на о. Итака в Средиземном море и в Константинополе. В Москве — неудивительно, ибо подобное фиксировалось и раньше, и позже (москвичи помнят, например, мартовское событие 1977 г.). А вот чтобы сотрясения от очага под горами Вранча ощущались на о. Итака и в Стамбуле — такого не было. Да и по расчетам затухания ощутимые сотрясения на столь дальних расстояниях не получаются. Сомнения сохранялись, решения не было. До тех пор, пока недавно мы не обнаружили сообщения о природных событиях в газете «Санкт-Петербургские ведомости»5. Там «черным по белому» было написано, что землетрясение в Стамбуле возникло на сутки раньше Карпатского — 25 октября, т.е. оно самостоятельное, местное. При этом ни один пункт в окрестностях Стамбула не упомянут. Значит, был сейсмический очаг и под Стамбулом — даром что «сработал» он в 1802 г. несильно, около VII баллов. Главное — высветился. Не гром, но звонок. Это местное землетрясение в Стамбуле — не единственное в истории. К нему можно присоединить, например, землетрясение 7 августа 1742 г., которое навело страх на жителей города (VI–VII баллов). В турецком каталоге [17] оно отсутствует, но сообщение о нем также появилось в газете «Санкт-Петербургские ведомости». Есть и иные подозреваемые.

За знаниями и опытом вглубь времен

Хотя район Мраморного моря — один из тех в Европе, где сейсмическая история насчитывает два тысячелетия [9, 17], полноценные сведения о землетрясениях начали появляться только с XV в. Весьма детально изучено событие 1894 г., карта его макросейсмического поля стала опорной для региона [16, 19] — так же, как материалы и макросейсмическая карта катастрофического землетрясения 1999 г. [20]. Рационально поэтому ограничиться несколькими предшествующими столетиями. Обратимся к двум наиболее важным событиям вблизи Стамбула.

25 мая 1719 г. Тщательно собранные сообщения современников о событии 1719 г. [12] в дальнейшем проинтерпретированы как проявление сильного землетрясения с эпицентром в Измитском заливе, на удалении 80 км к востоку от Стамбула. Между тем, по конкретным сведениям в этом труде, как и по более ранней публикации [21], не менее правомерен вариант признания двух отдельных толчков в двух разных очагах — Стамбульском и Измитском. В греческом описательном каталоге мы находим, что очаг землетрясения 1719 г. располагался на месте Стамбула и интенсивность сотрясений там достигала VIII–IX баллов [21]. Это подтверждается и независимо созданным планом западной части города, на котором обозначены 10 мечетей, подвергшихся разрушению или повреждению [9]. Магнитуда события оценена в 7,4.

Примечательна продолжительность землетрясения — целых три минуты, что больше присуще сильным событиям в эпицентральной, нежели в дальней (как на Измитском участке) зоне. Второй толчок был отмечен час спустя после главного, а афтершоки продолжались в течение месяца, причем с точным указанием на г. Измит и окружающие деревни. Сила события там, как примерно и в Стамбуле, определяется в VII–VIII баллов, но о сотрясениях, которые в промежуточной полосе длиной 80 км (если это было одно и то же событие) должны быть более сильными, ничего не известно.

Так, по двум признакам, временному и пространственному, резонно допустить два события с разными очагами: сначала в Стамбуле, а через час около Измита. В дальнейшем подобная ретромиграция очагов (возникновение второго в тылу первого) сильных землетрясений на этом же участке надежно фиксировалась специалистами при мощных землетрясениях 1894 и 1999 гг.

Наше рассмотрение с привлечением ряда пропускавшихся ранее сведений определенно свидетельствует о расположении очагов событий 1719 и 1894 гг. в окрестностях Стамбула. Первое из них случилось в непосредственной близости к нему. Это вполне согласуется с ранним указанием на два события «первой категории», принесшие городу большие бедствия [13]. Все изложенное позволяет предполагать существование двух сильных землетрясений, возникших в различных очаговых областях, на разных зонах разломов. Первое, особой силы, могло спровоцировать второе. Основываясь на сведениях из турецкого каталога [17] о серии из пяти землетрясений в 1720–1737 гг. с интенсивностью VI–VII баллов и с заключительным толчком VIII баллов в Стамбуле (без указания других соседних пунктов), резонно полагать, что в этот период прорабатывался очаг под самим городом.

Рис. 7. Башни древней стены Феодосия в Стамбуле с антисейсмическими поясами и со следами обрушения и растрескивания за счет сильного (≥VIII баллов) землетрясения. Снимок 2018 г. Фото А. О. Королёвой

10 мая 1556 г. Это событие присутствует во всех каталогах, причем с высоким значением магнитуды 7,1 [11]. При оценке интенсивности сотрясений на территории Стамбула, как обычно, использовали письменные сведения. Но, как и в случае с землетрясением 1719 г., разные авторы расходились в определении параметров события и соотносили его с разными ветвями Северо-Анатолийского разлома. Эпицентр поэтому помещался в разных местах — от окрестностей Стамбула до удаления от него на 85 км к юго-западу [11]. Амбрасейс отмечал, что «разрушения достигли Стамбула» [9]. Более того, они продолжались там несколько дней. А по первоисточникам, собранным в той же книге, землетрясение именно в Стамбуле характеризуется как «ужасное». При нем было разрушено много башен, стен, прекрасных зданий, бесчисленное число домов, пострадала мечеть Айя-София, погибло много людей (рис. 7). Разрушения такого характера соотносятся с воздействиями VIII–IX баллов. Какова же была интенсивность в намеченном авторами эпицентре, удаленном от Стамбула на 85 км? Для сравнения: при последнем землетрясении 17 августа 1999 г. I0 = Х, с эпицентром в Измитском заливе в Стамбуле, на расстоянии 70 км к западу от восточного закругления Х-балльной изосейсты (кстати, очень узкой), сотрясения не превысили VII баллов [20].

В рассказах очевидцев землетрясения 1556 г. [9] обращает на себя внимание отдельное сообщение о том, что вдоль залива Золотой Рог, на северо-западе Стамбула, разрушились многие минареты и строения, башни, часть городских стен. Этот факт становится в каталогах понятным теперь, после выявления разлома, по-видимому, активного, глубоко вдающегося в сушу под заливом в северо-западном направлении.

При изучении данного события мы использовали и старинную гравюру6. На ней изображен старый город к западу от пролива Босфор с тремя оборонительными стенами и морским прибрежьем, с кораблями на переднем плане (рис. 8). На среднем и заднем планах вырисованы ряды двух- и трехэтажных строений с двускатными крышами, несколько мечетей и колонна Феодосия, за которой различается и мечеть Айя-София. Иными словами, элемент реалистичности в изображении, если и не преобладает, то присутствует. Это важно. При детальном рассмотрении рисунка можно выделить две группы разрушений в строениях — вдоль побережья (на переднем плане) и в глубине города. Отдельного внимания заслуживают люди на улицах: бегущие в страхе и смятении и лежащие распластано (неподвижно?) между домами. В первой группе девять-десять фигур, а во второй — шесть-семь. Так мы узнаем, что были погибшие, раненые и выжившие. Соотношение количества фигур, по-видимому, может отражать относительно значительное количество погибших и раненых. Интенсивность события оценивается примерно в VII–VIII баллов.

Рис. 8. Стамбул (Константинополь) после землетрясения 10 мая 1556 г. Резьба по дереву, раскрашенная. Изготовлено в Германии

Сравнение карты старой части Стамбула с общим контуром изображенного на гравюре города, ключевых объектов внутри него и участка моря на переднем плане позволило определить положение панорамы — с юга на север. Таким образом, постройки на переднем плане, непосредственно вдоль береговой линии, отражают разрушения в широтной полосе. В центральной и восточной частях прибрежной полосы (ближе к Босфору) строения (оборонительные и гражданские) несут следы сильных повреждений в виде крупных трещин, оторванных кусков стен, а в одном месте — наклона дома. А вот дальше от берега гражданские дома такого типа повреждений не имеют. Резонно предположить, что прибрежная полоса на востоке испытала более сильные сотрясения, примерно VII–VIII баллов, а внутри города колебания более VII баллов вряд ли происходили.

Всего на гравюре распознаются частичные разрушения 14 или 15 строений. Из них девять — срывы и опрокидывания верхних элементов башен и минаретов. Известно, что верхние части минаретов падают при землетрясениях VIII–IX баллов. Семь разрушенных сооружений падают в одну сторону — к востоку. Поскольку два из них приземистые, невысокие, можно заключить: во-первых, главный толчок был жестким (местным?), а во-вторых, латерально направленным. Считать это случайным воображением художника вряд ли стоит. Данные нарушения можно соотнести с внезапной подвижкой в этой части современного Стамбула по разлому субширотного простирания под южной частью залива Золотой Рог.

В общем, складывается представление, что землетрясение носило локальный характер, интенсивность в городе составила VIII–IX баллов, а в очаге возникла правосторонняя подвижка по местному разлому, простирающемуся с западо-северо-запада на востоко-юго-восток. Все это можно рассматривать как ранний и относительно слабый прообраз следующего события.

Таким же образом разобраны и корректируются параметры других крупных землетрясений — 1509, 1754 и 1766 гг. Анализ материалов по историческим землетрясениям региона за последние 500 лет позволил уточнить пространственно-временное распределение событий на севере Мрамороморского бассейна и четче обозначить промежуточные, давно «молчавшие», подозрительные участки. Стало возможным надежнее определять длительность периодов молчания в разных частях одной и той же ветви разлома, особенно вблизи Стамбула.

Карты макросейсмического поля землетрясений 1999 и 1894 гг. [16, 20] и уточненные очаговые параметры сильных землетрясений 1556 и 1719 гг. в северной части бассейна Мраморного моря принципиально согласуются. Это позволяет выяснить ряд региональных сейсмогеодинамических закономерностей и использовать их для разработки сценариев будущих крупных сейсмических событий в регионе.

Новые знания — новые возможности

В начале XXI в. стремление геологов и сейсмологов к взаимодействию в данном регионе осуществлялось упрощенно: сейсмологи использовали прежние карты разломов, а геологи-тектонисты принимали параметры очагов исторических землетрясений (не однозначные и к тому же без указания возможных ошибок). Соответственно и сейсмотектонические построения были слишком приблизительными для использования их в прогностических разработках. В последние годы серьезный прогресс наметился по обоим направлениям. Международные группы исследователей с помощью комплекса современных методов (геофизическое просвечивание, бурение дна, GPS-измерения) значимо уточнили диспозицию разломов и кинематику смещений по ним в акватории (кроме полосы шельфа на севере), так что теперь обеспечен представительный сейсмотектонический каркас.

Заблаговременно выявленная опасность, мониторинг и международный контроль, открытость сведений — все это дает редкие шансы не только осознать надвигающуюся катастрофу, но и подготовиться к ударам стихии. Возможности сравнительно велики, необходимость — еще больше, а превыше всего — ответственность. Речь идет о мегаполисе (ныне 15,3 млн человек), с массой важнейших объектов, сложной инфраструктурой, экономическими богатствами, уникальными культурными и культовыми памятниками.

В предлагаемом здесь варианте ситуация определяется как более опасная. Но зато видится больше возможностей осуществлять мониторинг, заблаговременно фиксировать возникающие предвестники. Дело в том, что в нашем, северном, варианте очаг располагается не в центре акватории Мраморного моря, а в окружении массивов суши и островов. Именно этот вариант вдольберегового разлома и возникновения на нем очага будущего землетрясения может позволить вести более объемные наблюдения на суше, в гидросфере и атмосфере. Первостепенную роль тут должен сыграть опыт выявления предвестников, полученный при изучении прежних сильных землетрясений (к чему до сих пор не обращались). Между тем в районе, в сходных условиях, часть предвестников начинала обнаруживаться за месяцы и недели. Прослеживать их — задача научно-организационная, вполне выполнимая.

Шансы есть

Кратко резюмируя полученные из разных источников письменные сведения о разрушительных событиях в северной части бассейна Мраморного моря, устанавливаем, что за 500 с небольшим лет Стамбул подвергался сотрясениям интенсивностью VIII–IX баллов шесть-семь раз. При этом очаги сильных событий дважды намечались к западу от него (в 1509 и 1556 гг.), один раз — к юго-востоку (в 1766 г.) и один-два раза — под самим городом (1719, 1754? гг.), остальные располагались восточнее. Есть основания принимать, что макросейсмические поля во всех (в четырех-пяти — надежно) случаях были (суб)широтно вытянуты вдоль ветвей Северо-Анатолийского разлома. Последнее землетрясение в августе 1999 г. с эпицентром в 80 км восточнее Стамбула вызвало в нем сотрясения VIII–IX баллов, тогда как в эпицентральной области интенсивность составляла Х баллов. Местный очаг в 1719 г. продуцировал землетрясение около IX баллов, а сила землетрясения в 1754 г. определяется в VIII–IX баллов.

Стамбул — город царственный: Византий — Константинополь — Стамбул. Недаром северные соседи (славянские племена) уже с конца первого тысячелетия нашей эры величали его Царьградом. История Града Царствующего на границе Европы и Азии, более того, в узле транспортного пути из Европы в Азию богата событиями как никакая другая. Насыщена она и событиями природными — разрушительными землетрясениями и цунами. Узел судеб исторических оказался на месте узла тектонического, точнее, сейсмотектонического, еще точнее — геодинамического. Сейсмическая угроза мегаполису признана научным сообществом и официально объявлена реальной, неизбежной.

В 1999 г. не только никаких ожиданий не было обнародовано, но случившееся катастрофическое землетрясение к востоку от Стамбула поначалу недооценили по силе и последствиям, так что в первые двое суток экстренных мер не принимали [3]. Сейчас есть шанс если не спасти положение, то значимо ослабить тяжесть последствий.

Какой из намеченных вариантов события «лучше»? Оба крайне скверны по последствиям. Худший, более тяжелый, «лучше» тем, что именно он может заставить предельно мобилизоваться по всем направлениям, в максимальной степени снизить гибельные последствия, стать экзаменом высшей категории. Для мирового сообщества это шанс впервые (после удачного китайского опыта 1975 г.) сделать решительный шаг в бесконечной борьбе с неуправляемой подземной стихией. Вероятные сценарии развития очагового процесса разрабатываются. Шансы предусмотреть предстоящий яростный скачок скрытого под землей и водой разлома — Стамбульского монстра — есть.

Литература

1. Никонов А. А., Ваков А. В., Веселов И. А. Сейсмотектоника и землетрясения зоны сближения Памира и Тянь-Шаня. М., 1983.

2. Никонов А. А. Катастрофа в Турции: неожиданность? // Наука в России. 2000; 1: 100–104.

3. Barka A. The 17 August 1999 Izmit Earthquake // Science. 1999; 285: 1858–1859.

4. Parson T., Toda S., Ross S. et al. Heightened Odds of Large Earthquakes Near Istanbul: An Interaction-Based Probability Calculation // Science. 2000; 288: 661–665.

5. Wong H. K., Ulug A., Lüdmann T., Görür N. The Sea of Marmara: a plate boundary sea in an escape tectonic regime // Tectonophysics. 1995. 244(4): 231–250.

6. Flerit F., Armijo R., King G. C. P. et al. Slip partitioning in the Sea of Marmara pull-apart determined from GPS velocity vectors // Geophys. J. Int. 2003; 154: 107.

7. Armijo R., Pondard N., Meyer B., Ucarkus G. Submarine fault scarps in the Sea of Marmara pull-apart (North Anatolian Fault): Implications for seismic hazard in Istanbul // Geochemistry. Geophysics. Geosystems. 2005; 6(6): Q06009. DOI: 10.1029/2004GC000896.

8. Ergintav S., Reilinger R. E., Çakmak R. et al. Istanbul’s earthquake hot spots: Geodetic constraints on strain accumulation along faults in the Marmara seismic gap // Geophysical Research Letters. 2014; 41(16): 5783–5788. DOI: 10.1002/2014GL060985.

9. Ambraseys N. N., Finkel C. F. The Seismicity of Turkey and Adjacent Area // Historical Review, 1500–1800. Istanbul, 1995.

10. Ambraseys N. N., Jackson J. Seismicity of the Sea of Marmara (Turkey) since 1500 // Geophys. Journ. Int. 2000; 141: F1–F6.

11. Ambraseys N. N. Seismic activity of the Marmara Sea region over the last 2000 years // Bull. Seismol. Soc. of America. 2002; 92(1): 1–18.

12. Eginites D. Le tremblement de terre de Constantinople // Ann. de Geographie. 1895; Janvier(15): 151–165.

13. Dück J. Die Erdbeben von Konstantinopel // Die Erdbebenwarte. 1904; 10–12: 177–196.

14. Новый каталог сильных землетрясений на территории СССР с древнейших времен до 1975 г. Н. В. Кондорская, Н. В. Шебалин (ред.). М., 1977.

15. Королёва А. О., Никонов А. А. Малоизвестное разрушительное землетрясение в Мраморном море 10.VII.1894 г.: уточнение параметров по макросейсмическим данным. XVIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов. Нерюнгри. 30 марта — 01 апреля 2017 г. Нерюнгри, 2017; 173–176.

16. Никонов А. А., Королёва А. О. Разрушительное землетрясение 10.07.1894 г. в Мраморном море: параметризация, вопросы сейсмотектоники, механизм очага и опасности мегаполиса Стамбул // Современная тектонофизика. Материалы 5-й молодежной школы-семинара. М., 2017; 290–297

17. Soysal H., Sipahioglu S., Kolcak D., Altinоk Y. Turkiye ve çevresinin tarihsel deprem katalogu. Istanbul, 1981.

18. Балакина Л. М., Москвина А. Г. Северо-Анатолийская сейсмогенная зона (САСЗ) // Физика Земли. 2002; (9): 11–28.

19. Никонов А. А., Королёва А. О. Прогноз разрушительного землетрясения в Стамбуле: альтернативные оценки опасности // Материалы 10-й международной научно-практической конференция по проблемам снижения природных опасностей и рисков «Анализ, прогноз и управление природными рисками с учетом глобального изменения климата Геориск — 2018». 23–24 октября 2018 г., Москва. М., 2018.

20. Implications for Earthquake Risk in the United Statе Kocaeli, Turkey Earthquake of August 17, 1999. Denver, 2000.

21. Папаzахоy B., Папаzахоy K. Οι σεισμοι τησ Ελλαδα. Θεσσαλονικη, 1989.

1 Le Pichon’un 7.6’lık İstanbul öngörüsü tartışma yarattı // Haber Turk, 27.10.2019.

2 Никонов А. А. Сейсмическая катастрофа в Турции // Природа. 1999. № 11. С. 3–9.

3 Амфитеатров А. В. Землетрясение в Стамбуле 1894 г. СПб., 1904. С. 53–56.

4 Землетрясение в Константинополе // Всемирная иллюстрация. СПб., 1894. Суббота 23 июля. Т. 52. № 1330. С. 61, 62, 67.

5 Санкт-Петербургские ведомости. 1802. № 101. 19.12(XII).

6 См.: Никонов А. А. Первое крещение русов // Природа. 2007. № 5. С. 60–64.

Рис. 1. Паника на мосту через бухту Золотой Рог во время землетрясения 10 июля 1894 г. На заднем плане: в центре — мечеть Айя-София, по краям — разрушенные жилые строения, слева — падающий минарет. Художник А. Бианчини (по наброску Д. Ларини)