Неизвестное сильное землетрясение в Иссык-Кульской котловине

Андрей Корженков, Светлана Абдиева, Евгений Рогожин, Андрей Сорокин

«Природа» №3, 2018

Горы Тянь-Шаня (в переводе с китайского — ‘Небесные горы’) образовались 30 млн лет назад (в позднем олигоцене) в результате коллизии двух литосферных плит: Евроазиатской и Индийской [1, 2]. Интенсивность тектонических движений, создавших горы, возрастает от начала тектонического этапа к современности. Именно поэтому Тянь-Шань отличается контрастным высокогорным рельефом и сильными землетрясениями.

Иссык-Кульская межгорная впадина располагается в северной части Тянь-Шаньского орогена. С севера котловина обрамляется хребтом Кунгей Ала-Тоо, а с юга — хребтом Терскей Ала-Тоо, высотные отметки которых превышают 5 тыс. м над ур. м. Мощность кайнозойских осадочных образований во впадине достигает 5 тыс. м. Иссык-Кульская котловина и ее горное обрамление характеризуются интенсивной сейсмической активностью. Крупное известное сейсмическое событие — Кебинское землетрясение с магнитудой M = 7,9 и интенсивностью сейсмических колебаний I0 = X–XI баллов, произошедшее 3 января 1911 г. в северном горном обрамлении котловины [3, 4]. Эпицентры почти всех известных сильных землетрясений находятся к северу от озерной ванны. Получается, что южная часть Иссык-Кульской котловины асейсмична? Изучению этого вопроса и посвящена наша статья.

Особенности тектонических движений

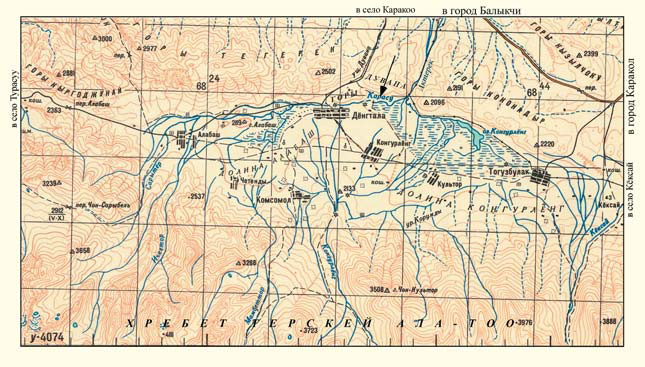

Мы работали на юго-западе Иссык-Кульской котловины, в Алабаш-Конгурлёнгской внутригорной впадине. Она получила свое название отчасти из-за своего удобного положения между горами (конгур(о)лёнг можно перевести с киргизского как ‘укрытое место’, ала баш — ‘пестрая голова’). Внутривпадинное поднятие Алабаш на западе долины хорошо известно местным жителям и археологам из-за многочисленных петроглифов различных времен (от андроновской культуры XVII–IX вв. до н. э. до современности). С юга Алабаш-Конгурлёнгская впадина обрамляется величественным хребтом Терскей Ала-Тоо (Пестрые горы, отвернувшиеся от солнца), а с севера — его предгорьем — Коконадыр-Тегерекским поднятием (Зеленый округлый хребет) [5].

Топографическая карта Алабаш-Конгурлёнгской впадины. Размер каждой клетки — 44 км. Черная стрелка показывает положение исследованных сейсмодислокаций

Источником воды в этой долине служит Терскейский хребет с многочисленными горными речками и ручьями, берущими начало от ледников и фирновых полей, которых еще немало на северных склонах горного сооружения. Когда-то (еще в неогене) все эти водные артерии намывали свои собственные конуса выноса. Последние, соединившись, образовывали пологую, наклонную к северу аллювиально-пролювиальную равнину, простиравшуюся до самого Иссык-Куля [6]. Но в начале четвертичного периода из-за коллизии Индии и Евразии бывшие участки осадконакопления стали вовлекаться в поднятие, формируя предгорья Терскей Ала-Тоо [2].

Антецедентный участок р. Актерек — водная брешь для всех речек Алабаш-Конгурлёнгской впадины. Вид на север. Фото 1984 г. Здесь и далее фото А. М. Корженкова

Реки северного склона Терскейского хребта в начале четвертичного периода еще могли бы прорезать растущие хребты Коконадыр и Тегерек, но из-за интенсивных импульсных подвижек по адырным (предгорным) разломам собрали все свои воды в одном месте и пронесли их через антецедентный участок (возникший ранее перерезаемой возвышенности) долины р. Актерек — единственную водную брешь для всей Алабаш-Конгурлёнгской долины. Остатки поднятых и брошенных речных русел (так называемые ветровые бреши) наблюдаются в разных местах Коконадыр-Тегерекского поднятия. Наиболее впечатляющая ветровая брешь через адырный хребет — перевал Дувана (‘дервиш’, с киргизского), через который идет региональная дорога на юг: от села Кара-Коо (расположенного на шоссе Балыкчи — Каракол) в Алабаш-Конгурлёнгскую впадину. Еще в среднем плейстоцене здесь протекала горная река, но, в связи с интенсивным тектоническим поднятием хребтов Коконадыр и Тегерек, часть ее бывшего русла (в то время водная брешь) превратилась в брошенную долину — ветровую брешь [7].

Традиционно считается, что горы формируются как импульсными подвижками во время сильных землетрясений, так и медленными тектоническими движениями — криппами. В качестве доказательства последних приводят данные космической геодезии (GPS), которые, например, сообщают о постепенном (до 2 см в год) сокращении земной коры Тянь-Шаня. По идее, оно и приводит к постепенному же росту гор и их предгорий. Однако, похоже, это не так. GPS-наблюдения через крупнейший разлом Тянь-Шаня — Таласо-Ферганский сдвиг — не показывают каких-либо изменений ни по направлению векторов сокращений, ни по их величине [8]. GPS «не видит» эту важнейшую структурную линию Тянь-Шаня. По палеосейсмологическим же данным, вся зона разлома маркируется значительными деформациями, которые образовались во время сильных древних землетрясений. Последние из них имели место в позднем средневековье [9].

Понижение в рельефе — ветровая брешь гор Дувана через Коконадыр-Тегерекское поднятие. На дальнем плане — хребет Терскей Ала-Тоо, покрытый ледниками и снежниками. Вид на юг

Скорее всего, рост гор в Тянь-Шане происходит в результате редких (раз в сотни-тысячи лет) значительных сейсмических событий. Так, например, во время сильного Суусамырского землетрясения 1992 г. (M = 7,3, I0 = IX–X баллов), случившегося в одноименной впадине и ее горном обрамлении, образовались уступы с вертикальной подвижкой до 3 м [10]. При Кебинском землетрясении 1911 г. (M = 7,9, I0 = X–XI баллов) в Северном Прииссыккулье вертикальная компонента возникшего во время этого события сейсмоуступа достигала 10–12 м [3, 4].

Сейсмоуступ вдоль южного подножия Коконадыр-Тегерекского поднятия: а, б — уступ вдоль подножия гор Тегерек (а — вид на фронтальную часть, на север, б — вид на запад, молодые люди стоят на тыловом шве и бровке уступа); в — сейсмоуступ вдоль южного подножия гор Дувана, в центральной части Алабаш-Конгурлёнгской впадины, дама в шляпе стоит у тылового шва уступа, двое мужчин — у бровки, вид на запад; г — сейсмогенный уступ вдоль южного подножия гор Коконадыр, дама стоит у подножия уступа

По всей видимости, таким же образом формировалось горное обрамление Алабаш-Конгурлёнгской впадины. Значительный рост Коконадыр-Тегерекского поднятия по одноименному разлому также был импульсным. Об этом свидетельствуют вышеупомянутые ветровые бреши в водораздельной части поднятия, сейсмоуступ протяженностью 20 км вдоль его подножия и заболоченное пространство (бывшее озером еще до середины ХХ в.) в северной части впадины [5].

Полевые исследования

Наши работы в Алабаш-Конгурлёнгской впадине начались еще в 1984 г. с изучения региональных морфоструктур, однако они не включали палеои археосейсмологическое обследование сейсмоактивных разломов, которое проводилось уже в 2013–2017 гг. Нам удалось выявить выходы на поверхность активных разломов, которые отражались в рельефе в виде сейсмоуступов (эскарпов), разрушивших археологические памятники позднего голоцена. Мы попытались определить магнитуду и возраст сильных землетрясений в западной части впадины [11]. Однако из-за скудности органического материала в горных выработках точно определить возраст последнего сильного землетрясения во впадине пока не удалось. Но так как сейсмоуступ деформировал курганы сако-усуньского возраста (VII в. до н. э. — V в. н. э.) и средневековые (?) каменные стены, мы предположили, что последнее сильное сейсмическое событие во впадине произошло уже после строительства стен (в XVI в.).

В 2016–2017 гг. нам удалось выявить в Алабаш-Конгурлёнгской впадине странное субширотное понижение в наклонной пролювиальной равнине, образованной слившимися конусами выноса с гор Дувана. Ничего подобного мы не наблюдали ни в Тянь-Шане, ни в других горных сооружениях мира. Первое впечатление от увиденного: огромная змея (или дракон) проползла вдоль южного склона гор и оставила свой след.

Космический снимок, на котором виден «след хвоста огромного дракона» длиною около 1 км (показан стрелками). Вверху (на севере) — горы Дувана, составляющие Коконадыр-Тегерекского адырного поднятия. Внизу (на юге) — меандры р. Карасу

Полевые исследования показали: это сложный, ступенчатый грабен, находящийся в тылу надвига. Как и в других местах Прииссыккулья, тектонические движения по адырным разломам перешли от собственно зоны контакта палеозойских пород предгорного хребта и четвертичных отложений внутригорной впадины вглубь тектонической депрессии [12]. Здесь происходят те же процессы, только в меньшем масштабе. В связи с продолжающимся сокращением земной коры Тянь-Шаня бывшие территории впадин (участки осадконакопления) превращаются в поднятия и начинают служить источником денудации [5]. Компенсационные сбросы в тылу надвигов — типичное явление при сильных землетрясениях на Тянь-Шане. Так, например, при Суусамырском землетрясении 1992 г. (М = 7,3, I0 = IX–X баллов) в тылу восточного сейсмогенного разрыва, вышедшего на поверхность в виде надвига, образовалось характерное понижение — грабен.

Структурное положение разрывов перед Коконадыр-Тегерекским надвигом. Вверху — в тылу молодого надвига (сейсмоуступа) образовался ступенчатый грабен. Штриховой линией показано исходное положение поверхности пролювиального конуса выноса, стрелки указывают на днище компенсационного грабена, образовавшегося во время землетрясения. Внизу — схематическая зарисовка зоны предгорного надвига. От главной надвиговой плоскости на севере, разделяющей палеозойские породы гор Дувана и четвертичные отложения Алабаш-Конгурлёнгской впадины, ответвляется новая дополнительная плоскость (показана пунктиром), которая рвет пролювиальные (четвертичные) отложения слившихся конусов выноса гор Дувана

Нивелирное профилирование через восточный сейсмоуступ, образовавшийся во время Суусамырского (1992 г.) землетрясения в Северном Тянь-Шане [13, с изменениями]. На профилях 5–8 виден компенсационный грабен (его днище показано стрелками), возникший в тылу сейсмогенного взброса

Мы прошли траншеями как фронтальную зону сейсмоуступа, так и нижний сегмент грабена. Уступ, высотой 1,5 м обязан своим происхождением одноактной сейсмогенной подвижке. Наличие нескольких плоскостей разрыва в траншее не должно смущать читателя*. Это так называемая цветковая структура: от одного магистрального разрыва на глубине вверх по разрезу раскрывается серия разрывов меньшего масштаба или трещин. Ранее мы обнаружили аналогичную одномоментную сейсмогенную подвижку (хоть и меньшего масштаба) в стене средневековой Караханидской крепости в селе Тоссор, в южной части Иссык-Кульской впадины [12]. Все разрывы сейсмоуступа у подножия гор Дувана относятся к последнему землетрясению. Подтверждается это тем, что они прорывают все толщи в разрезе, вплоть до современного почвенного слоя.

Вышеприведенные материалы однозначно указывают на сильную сейсмичность, которая проявилась в относительно недавнее время: сейсмоуступ и ступенчатый грабен образовались в пролювиальной равнине позднеплейстоцен-голоценового возраста. Современные сейсмические каталоги показывают очаги значительных и сильных землетрясений к северу и востоку от оз. Иссык-Куль. Как мы уже отмечали, инструментально зарегистрированные сильные землетрясения на юге котловины неизвестны. Но мы здесь обнаружили значительные сейсмодислокации, прежде всего сейсмоуступы, т.е. отражения в рельефе древних активных разломов [11, 12, 14].

Исследование сейсмодислокаций у южного подножия гор Дувана. Пройденные траншеи: вверху — через нижнюю часть грабена, образовавшегося в тылу надвига; внизу — через фронтальную часть сейсмоуступа. 1 — почвы и палеопочвы, 2 — глины, 3 — суглинки, 4 — супеси, 5 — пески, 6 — пролювий, 7 — разрывы, 8 — направление смещения, 9 — неокатанная галька (граниты)

Археосейсмологическое изучение

Деформации в Алабашской крепости. Перевал Алабаш имеет абсолютную высоту 2366 м над ур. м. Он разделяет Алабаш-Конгурлёнгскую впадину, расположенную к востоку от перевала, и Турасуйскую, простирающуюся к западу. Через перевал идет региональная грунтовая дорога, которая соединяет два соседних села Алабаш и Турасу, расположенных в 13 км друг от друга. Сейчас по ней можно двигаться на автомобиле. Но и тысячи лет назад здесь, по одной из ветвей Великого шелкового пути, шли караваны, которые охранялись воинскими подразделениями. Последние располагались в крепостях и караван-сараях вдоль торговой трассы.

Разрез траншеи, пройденной через восточную стену Тоссорской средневековой крепости (Южное Прииссыккулье). Вид на южную стенку раскопа. Видна цветковая структура — трещины, раскрывающиеся кверху от одного магистрального разрыва

Одним из таких военных укреплений была небольшая Алабашская крепость, стоявшая несколько выше одноименного перевала — на холме к северу от него. Военный пост находился в удачном месте. Немного поднявшись на склон хребта Кыргоджунай (максимальная отметка 2882 м), можно было наблюдать все, что происходило в долинах к востоку и западу, т.е. вовремя узнавать о приближении врага (чтобы приготовиться к этому) или каравана (с которого можно получить подорожный бакшиш).

Крепость грубо ориентирована по сторонам света. Ее длинные (10 м) стены вытянуты субширотно, азимут простирания 110°. Перпендикулярные стены имеют простирание 20°. Сейчас укрепление разрушено. Стены, достигавшие в высоту, по-видимому, не менее 1,5 м, были сложены из «рваного» камня без цемента. Толщина их в нижней части около 1 м. В крепости не осталось никаких следов строений — ее защитники, скорее всего, жили в юртах.

Нам представляется необычной картина обрушений крепостных стен. Северная стена, вместо того чтобы обрушиться на север, вниз по склону, упала на юг — внутрь строения. Хотя обломки стены отлетели на 3 м, видно, что она упала целиком и дезинтегрировалась лишь при ударе о землю. Западная стена — так же вместо того, чтобы обрушиться на запад, вниз по склону — упала на восток, опять внутрь строения. Лишь небольшая часть ее обломков откатилась на запад. Аналогично повели себя и другие параллельные стены: восточная преимущественно обрушилась на восток, а южная — на юг.

Обрушение на юг северной стены Алабашской крепости (показано длинной стрелкой). Штриховой линией обозначены обломки верхней части стены, образовавшиеся при ее ударе о землю. Западная стена обрушилась в восточном направлении (показано короткой стрелкой). Вид на запад

Подобный тип падений исключает статическое обрушение стен со временем. Систематический характер деформаций указывает на динамическое воздействие на стены крепости — толкание с юго-востока. По всей видимости, крепость разрушило довольно сильное землетрясение (I0 ≥ VIII баллов). Когда же это могло произойти?

В нашем распоряжении есть лишь косвенные свидетельства. Подавляющее количество древних укреплений и караван-сараев имеют караханидский возраст (X–XII вв.). Возможно, что и Алабашской крепости столько же лет, тем более что обломки ее стен глубоко утоплены в грунт. Десятки сантиметров лёсса накопились не за одну сотню лет. Кроме того, камни укрепления покрыты значительными слоями пустынного загара и лишайников. Таким образом, возраст сильного землетрясения, скорее всего, лежит в продолжительном интервале от Х в. (начала строительства крепостей караханидами) до середины XIX в. (прихода сюда русских и становления письменной документации).

Руины Алабашской крепости. Ее северо-западные и юго-западные углы обозначены короткими стрелками. Вид на восток. Западная стена крепости упала на восток — внутрь укрепления (от наблюдателя). Северная и южная стены обрушились на юг. Направление обрушения южной стены показано длинной стрелкой

Деформации средневековых надмогильных памятников — кумбезов. В долине Конгур-Олёнг на территории кладбища восточнее одноименного села находятся три кумбеза купольного типа и несколько прямоугольных. Их возраст точно не известен. Огромные кумбезы были восстановлены в конце XIX в., но кому и когда они установлены, неясно [15]. Состояние памятников удовлетворительное, хотя купол одного из них полуразрушен.

Если кумбезы реставрировались в XIX в., значит, тогда они были в неудовлетворительном состоянии, и, по-видимому, памятники простояли еще несколько веков до ремонта. Таким образом, кумбезы не были построены современными киргизами, их возвели ранее.

В Иссык-Кульской котловине лишь одно сооружение напоминает описываемые памятники, кумбез Тору-Айгыр, расположенный на левой надпойменной террасе одноименной реки, в 5 км севернее главной трассы «Балыкчи — Каракол северная». Совпадает и стиль строений, и материал (сырцовый кирпич), из которого они сложены. Аналогичны высота (около 3 м) и ширина кумбезов (4–5 м), а также толщина стен (0,8–1,3 м). Для Тору-Айгырского памятника определено время, когда его воздвигли: XI–XIV вв. [15]. Таким образом, и Конур-Олёнгские кумбезы могли создать в то же время.

Внимательный осмотр Конгур-Олёнгских памятников показал, что в них сохранились следы древних повреждений. Так, в северо-западной колонне одного из кумбезов видны систематические косые сколы-срезы.

Систематические наклонные срезы (показаны стрелками) — следы древних повреждений северо-западной колонны в надмогильном памятнике в селе Конгур-Олёнг

Несмотря на то что зияния между купольной и фронтальной частями памятников пытались заделать, они снова проявились через полтора-два века. Все фронтальные части кумбезов отделились и слегка наклонились к северу, к горам Коконадыр-Тегерек — к одноименному разлому-поддвигу [5, 16]. Возможно, это произошло при землетрясении, во время которого возросла сейсмическая активность вдоль упомянутого разлома [11, 12, 14].

Наклон фронтальных стен мазаров (надгробных сооружений, почитаемых мусульманами) к северу совсем невелик — несколько градусов. При наших археосейсмологических работах на Тянь-Шане, а также на Ближнем Востоке, в Крыму и Закавказье мы наблюдали и большие наклоны. Возможно, южные купольные конструкции не дали фронтальным стенам наклониться на юг под более крутым углом или упасть в том же направлении. Из приведенных выше данных следует, что сильное землетрясение в Алабаш-Конгурлёнгской впадине произошло в период с XI по середину XIX в.

Небольшой наклон (показано стрелками) к северу (к Коконадыр-Тегерекскому разлому) фронтальной части древнего кумбеза близ села Конгур-Олёнг

Калмыкские захоронения. У нас есть еще одна зацепка. Во фронте сейсмоуступа мы обнаружили деформированные каменные выкладки калмыкского возраста. Разумеется, на склоне уступа никто хоронить не будет — неудобно, да и плоских, горизонтальных территорий вокруг немало. Следовательно, сейсмоуступ образовался уже после погребальной церемонии, и его возраст моложе захоронений.

Когда же здесь были калмыки (джунгары, или калмаки, как их называют киргизы)? В 1771 г. большая часть калмыков из междуречья Волги и Жаика (Урала) решила переселиться (возвратиться) в Восточную Джунгарию [17]. Их путь длиной более 3 тыс. км пролегал, в частности, по территории современного Казахстана и Киргизии, от р. Жаик до китайской границы. В так называемый Пыльный поход вышло 170 тыс. калмыков. Они встретили ожесточенное сопротивление казахов и киргизов, которые помнили еще безжалостный и победоносный проход калмыков в конце XVI в. — начале XVII в. к устью Волги. На пути назад лишь около 10% от первоначального количества поднявшихся на перекочевку сумело вернуться на родину предков. Остальные погибли или были захвачены в плен на территориях Семиречья и Прииссыккулья. Именно поэтому здесь повсюду разбросаны простые могилы калмыков: небольшие кучки камней над погребенным или погребенными. Одна из таких могил, по словам местного жителя О. Абдукадырова из села Дёнгтала, была размыта селевым паводком, и его взору представилась ужасная картина. В могиле в вертикальном положении находилось несколько скелетов. Еще живых пленников заталкивали вплотную в узкий, наспех вырытый ими же вертикальный шурф и закидывали землей и камнями...

Каменные выкладки на калмыкских могилах, деформированные во фронте сейсмоуступа. Вид на север. На дальнем плане возвышается хребет Дувана — составляющий Коконадыр-Тегереского поднятия. Дама стоит на бровке уступа

Модель выполаживающегося к северу магистрального разлома, объясняющая особенности новейших структур Южного Приссыккулья [18, с изменениями]

Итак, сейсмоуступ образовался после 1771 г. Чтобы понять структурное положение выявленного нами землетрясения, обратимся к строению земной коры в юго-западной части Прииссыккулья. Наиболее подходящая модель, объясняющая формирование здесь адыров (предгорий), — модель выполаживающегося к северу пологопадающего разлома [18], которая осложняется обратными взбросами. Несмотря на кажущееся различие новейших структур в разных районах Южного Приссыкулья, все их особенности и механизмы формирования могут быть объяснены одной моделью. При этом необходимо признать наличие единой зоны Предтерскейского разлома, который не краевой в классическом понимании этого термина, но долгоживущий. На протяжении новейшего этапа он разделяет структуры, различающиеся режимами движений. Таким образом, источниками сильных землетрясений в этом районе могут быть местные адырные разломы II порядка — составляющие главного Предтерскейского магистрального разлома.

***

Приведенные нами материалы говорят о том, что в конце 18-го — начале 19-го столетия в юго-восточной части Прииссыккулья произошло сильное землетрясение, до сих пор неизвестное местным сейсмологам. Оно образовало сейсмоуступ по северному горному обрамлению Алабаш-Конгурлёнгской впадины, разрушило Алабашскую крепость и сильно повредило средневековые кумбезы на кладбище села Конгур-Олёнг. Его магнитуда составляла не менее 7, а интенсивность сейсмических колебаний — более IX баллов. Эти данные необходимо использовать при построении карты сейсмического районирования Республики Киргизия.

Мы благодарим Н. Ш. Ажиканова, Н. Глаголеву, А. С. Гладкова, А. В. Деева, Е. Ю. Лобову, Д. В. Лужанского, Й. В. Мажейку, М. В. Родкина, И. Г. Сорокину, И. Турову, А. Б. Фортуну и А. С. Юдахина за помощь в полевых исследованиях и обсуждение полученных результатов.

Работы выполнены при финансовой поддержке Международного научно-технического центра (ISTC, проект G2153), средств ИФЗ РАН и Программы научных обменов Китайской Народной Республики.

Литература

1. Molnar P., Tapponier P. Cenozoic Tectonics of Asia: Effects of a continental collision // Science. 1975; 189: 419–426.

2. Чедия О. К. Морфоструктуры и новейший тектогенез Тянь-Шаня. Фрунзе, 1986.

3. Богданович К. И., Карк И. М., Корольков Б. Я., Мушкетов Д. И. Землетрясение в северных цепях Тянь-Шаня 22 декабря 1910 г. (4 января 1911 г.) // Тр. Геол. комитета. Новая серия. Вып. 89. СПб., 1914.

4. Arrowsmith J. R., Crosby C. J., Korzhenkov A. M. et al. Surface rupture of the 1911 Kebin (Chon-Kemin) earthquake, Northern Tien Shan, Kyrgyzstan // Seismicity, Fault Rupture and Earthquake Hazards in Slowly Deforming Regions / A. Landgraf, S. Kuebler, E. Hintersberger, S. Stein (eds). Geological Society, Special Publications. London. 2016; 432.

5. Корженков А. М. Особенности строения и формирования морфоструктур на юго-западе Иссык-Кульской впадины // Изв. АН Кирг. ССР. 1987; (2): 54–59.

6. Bowman D., Korjenkov A., Porat N., Czassny B. Morphological response through competing of thrusting and erosion, at basin foothills, the northern Tien Shan, Kyrghyzstan // Geomorphology. 2004; 63: 1–24.

7. Макаров В. И. Новейшая тектоническая структура Центрального Тянь-Шаня. М., 1977.

8. Zubovich A. V., Wang X. Q., Scherba Y. G. et al. GPS velocity field for the Tien Shan and surrounding regions // Tectonics. 2010; 29: 1–23.

9. Корженков А. М., Абдиева С. В., Буртман В. С. и др. Следы землетрясений позднего Средневековья в зоне Таласо-Ферганского разлома, Тянь-Шань // Геотектоника. 2013; (6): 84–94.

10. Корженков А. М., Омуралиев М. Формы рельефа, образовавшиеся при сильном Суусамырском землетрясении 1992 года в Северном Тянь-Шане. Геоморфологический риск. II чтения памяти Н. А. Флоренсова. Иркутский геоморфологический семинар: Тез. докл. семинара. 105–106. Иркутск, 1993.

11. Деев Е. В., Турова И. В., Корженков А. М. и др. Результаты палеосейсмологических и археосейсмологических исследований в западной части Алабаш-Конуроленской внутригорной впадины (Южное Прииссыккулье, Кырыгызстан) // Геология и геофизика. 2016; 57(7): 1381–1392.

12. Корженков А. М., Кольченко В. А., Лужанский Д. В. и др. Археосейсмологические исследования и структурная позиция средневековых землетрясений на юге Иссык-Кульской впадины (Тянь-Шань) // Физика Земли. 2016; (2): 71–86.

13. Ghose S., Mellors R. J., Korjenkov A. M. et al. The Ms = 7.3 1992 Suusamyr, Kyrgyzstan earthquake in the Tien Shan: 2. Aftershock focal mechanisms and surface deformation // Bulletin of Seismologic Society of America. 1997; 87(1): 23–38.

14. Корженков А. М., Абдиева С. В., Мажейка Й. и др. О неизвестных сильных голоценовых землетрясениях на юге Иссык-Кульской котловины, Тянь-Шань // Вопросы инженерной сейсмологии. 2014; 41(2): 30–40.

15. Улеманн К., Винник Д. Ф., Ысманова К. Ы. Кумбезы долины Конур-Олон // Биосферная территория Ысык-Кёль. Культурно-исторические памятники. Бишкек, 2003.

16. Korjenkov A. M., Michajljow W., Wetzel H.-U. et al. International Training Course «Seismology and Seismic Hazard Assessment». Field Excursion Guidebook. Bishkek, 2006.

17. Жуковская Н. Л. Калмыки. Народы и религии мира: Энциклопедия / Гл. ред. В. А. Тишков. М., 1998. C. 928.

18. Burgette R. J. Uplift in Response to Tectonic Convergence: The Kyrgyz Tien Shan and Cascadia Subduction Zone (Ph.D. thesis). University of Oregon, USA. Corvallis, 2008.

* Корженков А. М., Варданян А. А., Стаховская Р. Ю. Следы землетрясения в пещерном городе Вардзия // Природа. 2017. № 10. С. 55–62.

Карта Иссык-Кульской котловины. Прямоугольником отмечен исследованный участок в Алабаш-Конгурлёнгской впадине. Кружками показана сильная (М ≥ 5,6) сейсмичность. Практически все эпицентры сильных землетрясений сосредоточены к северу от озерной ванны